「被団協」新聞2015年 7月号(438号)

2015年7月号 主な内容

日本被団協第60回定期総会

被爆70年 被爆者は「戦争する国づくり」に反対する

核兵器廃絶へ市民と連携を

日本被団協は6月9日と10日、東京・港区の東京グランドホテルで第60回定期総会を開き、全国から110人が出席しました。直前に国連で開かれた核兵器不拡散条約(NPT)再検討会議で最終合意が出来なかったことや、安倍内閣が通常国会で安保法制強行へ動きをつよめていることを受け、24人が発言。活発な議論を経て活動方針、予算などのほか「総会決議」と「核兵器廃絶」「戦争する国づくり反対」の2つの特別決議を採択しました。

事務局体制強化へ 次長7人選出

山本英典、中村雄子両事務局次長退任と今後の事務局体制を考慮し、首都圏の新たな4人を含む7人の事務局次長を選出しました(総会決議と新役員は別項)。

総会初日は基調報告と2014年度の活動、収支決算、会計監査、原爆症認定集団訴訟解決基金、日本被団協のニューヨーク行動、ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産継承センター設立構想について報告があり9人が発言。2日目は、2015年度運動方針、予算、NPT代表団会計中間報告、2つの特別決議が提起され15人が発言しました。それぞれの発言に対し、田中熙巳事務局長と事務局次長が答えました。

実相普及の重要性

発言の特徴は、第1に今年開かれたNPT再検討会議の結末について、国連での原爆展や被爆証言への積極的な反応、各国代表部への要請など体験にもとづいて、世界の大勢は核兵器廃絶であることを確信に、被爆の実相普及の重要性が語られたことです。

各県から多方面の報告

第2に広島、長崎の慰霊旅行をはじめ原爆展、朗読劇など被爆70年事業や現行法改正署名、非核三原則法制化の自治体決議など市民団体の協力を得て推進していること、医療特別手当の継続手続きでの成果、全会員への声かけ、県組織の役員に積極的に2世を登用するなど多方面の報告が各県の活動の重要なヒントになったことです。

日本被団協として 被爆70年アピールを

第3に被爆70年アピールを出してはどうか、10年後を見据え被爆2、3世を正面切っておし出して欲しい、広島、長崎の日を国連に要請してはどうか、財政危機打開へ年間1万円の寄付者の組織など今後の活動提起が相次いだことです。

運動の継承を

第4に相談活動など基本活動を2世など県役員の若い世代にしっかり継承していくことの重要性が提起されたことです。

基調報告が原点に戻って問題提起していることに継承の重要性を強く受け止めた、国連原爆展で被爆者の話を聞いた小学生が安倍首相あて手紙を書いた、四国電力が伊方原発の年内再稼動をめざしている危険性の告発、原爆ドームそばにかき舟を係留する問題などが提起されました。

2015年度役員

〈代表委員〉坪井直 谷口稜曄 岩佐幹三 〈事務局長〉田中熙巳 〈事務局次長〉木戸季市 児玉三智子 藤森俊希 大下克典(新) 浜住治郎(新) 原明範(新) 和田征子(新) 〈代表理事〉眞田保(新) 木村緋紗子(新) 東勝廣(新) 金本弘(新) 鹿島孝治 森田雅史 松浦秀人 藤田浩 清水弘士 山田拓民 大岩孝平 武久熈 〈会計〉亀井賢伍 〈会計監査〉久保山榮典 木本征男 〈顧問〉肥田舜太郎

総会決議(要旨)

日本被団協第60回定期総会

私たちは「生きているうちに核兵器廃絶を」と運動をつづけています。

[原爆被害の実相]は世界の心を打ち「核兵器が二度と使用されないことを保証する唯一の方法はそれらを全面廃絶することでしかありえない」と共同声明賛同国は159カ国に達しました。

ニューヨークに赴いた日本被団協代表団は、国連本部で原爆展を開き、市民と交流・証言し、各国の国連代表部に要請するなど世界の潮流を核兵器廃絶の方向に推し進める役割を果たしました。

しかし核保有国は「核抑止論」に固執し、核兵器廃絶の動きを妨害。日本政府は、核軍縮は言っても、核兵器禁止・廃絶の積極行動はしません。

総会は核兵器廃絶へ市民社会と連携し運動を広げる事を確認しました。

安倍内閣が進める「安全保障法制定案」への危惧が語られ、戦争をする国へ向かう動きに、被爆者は自らの体験を通じてこの動きを食い止める思いが語られました。

総会はまた、現行法改正、原爆症認定制度改正を要請していくことを確認。原発の危険性、非人間性が討論され原発ゼロを確認しました。

高齢化する被爆者の相談事業について態勢の確立が強調されました。

高齢化による困難は日本被団協にも関わってきます。若手被爆者と2世の活躍なしには運動の維持ができません。早急な検討が確認されました。

被団協財政に関わる「被団協」新聞が購読者の死去・高齢化で激減しており、読者の維持への努力が強調されました。

数多い課題を乗り切ることは容易ではありません。被爆者は最後の一人になっても核兵器廃絶と原爆被害への国の償いを求め実現するまでたたかいぬくことを誓います。

特別決議Ⅰ(要旨)

2015年NPT再検討会議は、中東の非核化問題について米・英・加の3国が反対し、最終文書を合意できませんでした。誠に残念です。日本被団協は、「核兵器廃絶へ市民社会と連携し世界の世論強める」との声明を発表し、被爆者の強い意思を表明しました。

日本被団協は会議期間中、国連本部で原爆展を開き、渡米した被爆者が体験を証言しました。再検討会議のプログラムとして開かれた非政府組織(NGO)セッションで田中煕巳事務局長は、「もう待てない」とのべ、高齢化した被爆者が生きているうちに核兵器廃絶をとの思いを訴えました。

被爆者は決してあきらめません。核保有国の国民に核兵器の被害の実態をもっと知らせなくてはなりません。アメリカでも証言を聞いてくれた人は「人間をこんなに苦しめるものだとは知らなかった」と語っています。きのこ雲の下で何が起きたかを知れば、核兵器を2度と使ってはならないと分かってくれます。

再検討会議2日目、159カ国が賛同した「核兵器の人道上の結末に関する共同声明」は、「核兵器が2度と使用されないことを保証する唯一の方法は、それらを全面的に廃絶することでしかありえない」と重ねて表明しました。核兵器廃絶を願う世界の世論は圧倒的です。

共同声明は、市民社会の役割も強調しています。

世界で唯一の戦争被爆国である日本政府こそが、核兵器禁止条約締結へリーダーシップを発揮すべきです。

国民が変われば、政府も変わる。核兵器廃絶へ市民社会と連携し、国内外の世論をさらに強めるため力をつくすことを表明します。

特別決議Ⅱ(要旨)

戦争はいやです。私たちは訴えます。「本当に戦争はしてはいけない。戦争っていうのは人殺しですから。相手を殺さなくちゃ自分が殺される、だから戦争は絶対にしてほしくないと思う。…一つしかない母と父からもらった命。命を大事にしてほしい」

被爆・戦後70年、広島の被爆者は2首の短歌に思いを託しています。

原爆の非人道を怒りしも加害の歴史しかと見つめむ

正当なる言いわけなぞ無し戦いを捨つる勇気と核の廃絶

(2015年『被爆者からのメッセージ』から)

広島・長崎の惨禍を生んだ戦争。その戦争を始めたのは誰ですか。戦争はどのように起こされ、行われましたか。問い、考えましょう。憲法9条の意味を考えましょう。

政府は当初、憲法9条を「直接には自衛権を否定して居りませんが、第九条第二項に於て一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、又交戦権も抛棄した」(吉田茂首相)としていました。

その後9条は、自衛隊を設置するために「個別的自衛権」を認めたことで歪められ、昨年7月1日の閣議決定で「集団的自衛権」の行使を容認し、無きものにされようとしています。

安倍首相は「国民の命と安全を守る安全保障法制の整備」と繰り返し、自衛隊を派遣するかどうか決断するのは首相とも語っています。国民は命を首相と内閣に託すことはできません。

私たち被爆者は、自らの命、子と孫の命、すべての人の命を守るために憲法9条を護り活かし、戦争を起こさせないことに全力を尽くします。

座標 ―― 核兵器廃絶への展望

一生けんめい言おう

2015年核兵器不拡散条約(NPT)再検討会議は、4週間の議論を経た最終文書に米・英・加3国の反対で合意できませんでした。メディアの解説の中には、今回の結末でNPT体制の崩壊を危惧する声もありました。核兵器廃絶は絶望的なのでしょうか。

ちょうどNPT会議が進行しているさなかの5月5日、『おかあさんの木』(ポプラ文庫)という創作童話の文庫本が発行されました。原本は1969年出版。小学校の教科書にも載りました。作者は、被爆者運動にも深い理解を寄せた大川悦生さん。映画化され上映も始まっています。

*

日中戦争、太平洋戦争と日本が戦火を広げるなか7人の息子を戦地にとられ、やがて長男「戦死」の報。戦争が終わってみれば7人とも「戦死」「不明」。息子の出征のたび植えたキリの木に母が語りかけます。

「なにもおまえたちのせいではないぞえ。とうさんやかあさんがよわかったんじゃ。みんなして、息子を兵隊にはやれん、戦争はいやだと、一生けんめいいうておったら、こうはならんかったでなあ。」

*

世界の大勢は核兵器廃絶へ向かうなか、核兵器保有国が頑強に拒否し続けています。前回のNPT再検討会議後、核兵器廃絶を求める共同声明は6回出されました。どの声明も市民社会の役割を強調しています。

戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認をうたう憲法9条のもとで、米国のはじめる戦争に日本が加わることを可能にする法づくりが目の前で進行しています。

じいちゃん、ばあちゃん、とうさん、かあさん、むすこもむすめも「一生けんめい言う」。核兵器も戦争もない世界を築くのは、私たち一人ひとりの発言だとかあさんは言っています。

政府、政党に要請

日本被団協中央行動

|

| 中央行動集会(上) |

|

| 厚労省と折衝(中) |

|

| 自民党に要請書渡す(下) |

日本被団協は6月11日全国の被爆者、被爆二世ほか約80人が参加して中央行動を行ないました。内閣府、厚労省、外務省、政党に対し、総会で決定した運動方針に基づいて、現行法改正などを要請。地元選出議員への要請にも取り組みました。

[内閣府]

大臣官房総務課檀原調査役ほかが対応。総理大臣宛に、核兵器廃絶の先頭に立つこと、憲法の解釈変更による集団的自衛権行使容認をやめ9条を厳守すること、原爆被害への国の償い実現、日本被団協の提言に沿った原爆症認定の在り方の改定、被爆二世対策の実施、原発の再稼働と新増設、輸出の中止などを要請しました。

[厚労省]

伊澤被爆者援護対策室長ほかが対応。原爆症認定や被爆二世に関わる問題について、要請参加者から具体的な例をあげて要請しました。

[外務省]

引原軍縮不拡散科学部長ほかが対応。被爆者の海外派遣への財政的援助について「検討する」と回答しました。

[政党]

民主党、公明党、共産党、社民党、生活の党と山本太郎と仲間たち、維新の党、次世代の党の各党と、自民党寺田稔議員がそれぞれ要請に応じました。

「提言」の実現が唯一の解決の道

ノーモア・ヒバクシャ訴訟 全面解決院内集会

山本英典原告団長は「集団訴訟以後115人が原告として闘い、29人が勝訴し86人が続けている。もうこれ以上待てない。抜本的改正のために力を合わせてほしい」と挨拶。田中事務局長は「これ以上訴訟を続けるのは人道問題になる」と訴えました。藤原弁護団連絡団長は「新しい審査の方針で、非ガン疾病の認定が43・54%、841人が却下。あまりにも認定が少なく大部分が泣き寝入りであり新基準は間違っている。日本被団協の提言こそ唯一の解決の道」と指摘しました。

広島原告団の内藤淑子さんは「原告全員が認められるよう最後までたたかう」と決意を述べました。

各党からは「国の敗訴に対し控訴するとはあるまじき事態、力を合わせ活動を強化したい。この問題の解決なくして戦後は終わらない」(寺田議員)、「抜本改定が急務」(谷合議員)「党派を超え認定基準の抜本改正を実現するために力を尽くしたい」(小池議員)、「認定制度の抜本改正に取組みたい」(福島議員)などの発言があり、抜本的改正に向けて共にたたかうことを確認しました。

”凛としてあきらめない被爆者の姿”

日本被団協ニューヨーク行動を支えた現地ボランティアからのメッセージ

ニューヨークボランティアの人たちと日本被団協事務局の人たち。後列左から2人目が景山さん(4月30日)

日本被団協NPT再検討会議代表団が現地でお世話になった、米国あるいはカナダ在住の日本人ボランティアの皆さんから、今回の行動の感想が寄せられました。今号から順次ご紹介します。

多くを学んだ数日間 景山恭子

国連ロビーに展示された写真パネルの中に、今年もあの少年が立っていました。「お帰りなさい」と思わず声をかけてしまいました。息絶えてしまっている妹を背中に背負ったまま、直立不動で口をきりりと結んだ少年は70年前のまま私の目の前に立っていました。この少年の姿勢は、まさに被爆者の方々すべてを代表していると感じた今年でした。想像もつかない苦難を経験しながらも、凛として、あきらめず、正義のために屈することはしないと語り続ける被爆者のみなさまの中に、この少年がともにいます。証言や、その姿勢を前に、さらに多くのことを学ばせていただいた数日でした。平和の反対は戦争ではなく、無関心。学校で、教会で、家庭での集まりで、被爆者の方々の丁寧な呼びかけこそが「関心」をひとつ、またひとつと生み出していくことを確証してくれました。ぎっしりと詰まった日程をこなされた被爆者の方々、細かい配慮も含めて休む時間もなかった事務局の方々には敬服あるのみです。国連ロビーの展示が現実になるまで多くの方が何度も国連まで足を運ばれました。その中のおひとりが先日逝去された小西悟先生でした。今回の会議の結果をどんなにか残念がっておられることでしょう。先生の魂の平安を心よりお祈りします。

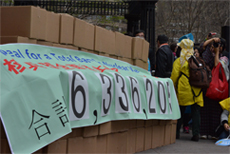

署名 国連に提出 4月26日

ニューヨークのハマーショルド広場に積まれた「核兵器全面禁止のアピール」署名。フェルーキ第9回NPT再検討会議議長予定者に目録が渡されました。

三宅信雄の洋上通信 ピースボート乗船中

4月27日コーチンに寄港、市を訪問して証言会を行ないました。市長他市の幹部と中高生70人が出席、千葉の小谷孝子さん(76歳)が、腹話術でかわいい人形とともに証言しました。広島の堀江壯さん(74歳)は流暢な英語で証言しました。

午後は、ケララ州のYMCAで開かれた宗教者各派幹部の平和集会に招かれ、三宅が挨拶の後、長崎の三田村シズ子さん(73歳)が被爆証言をしました。総勢約80人の中に12人の大学生がおり、証言のあとの懇談会では両国の原爆、原発、平和問題についての熱心な討論が行なわれました。

夜、市内のホテルで、広島平和文化センターの向井高市氏から広島の「平和の灯」の分灯が市へ贈呈されました。海外に分灯されるのは初めてとのこと。ピースボートが依頼されて白金カイロで運んできたものです。

コーチンを出港してから地中海までの11日間の航海の間、私たちは、それぞれが持参した紙芝居の上演や、若者と対話形式の証言、朗読集団証言、合唱など、多彩に活動を行ない、子どもを含め各回40〜200人の聴衆を集めました。

5月13日ギリシャのクシャダシ港に寄港。大統領府を訪問しプコピス・パヴロプルス大統領と面談しました。また我々のために特別国会を開いてくれたギリシャ国会を訪問。議長はじめ議員約100人が出席、中高生と教師約50人が傍聴しました。三宅が挨拶の中で核廃絶への積極的行動を要請しました。この様子はギリシャ全土に実況放映されました。 (つづく)

戦争法案反対の行動おこそう

ノーモア・ヒバクシャ9条の会全国交流集会

ノーモア・ヒバクシャ9条の会は6月10日全国交流集会を開きました。

「被爆体験と戦後日本」をテーマに西崎文子さん(東京大学大学院教授)が問題提起。戦後の数々の逆風にさらされながら、歴史的使命をもって展開してきた被爆者運動にとって、一番の順風は日本国憲法だったろう。9条があるからこそ被爆体験は、核兵器否定だけでなく、原爆被害を受忍することは過去の戦争を正当化し未来の戦争の可能性を残すという「受忍」論批判・戦争否定の根拠ともなってきた、と語りました。

50人の参加者の中には「NYに行って勉強不足を痛感し、いろいろ学びたい」という若い被爆者や二世の顔ぶれも。「戦争世代にとって“受忍”は当たり前だった」、「首相のいう“平和主義”“国民の命と安全を守る”ということばに騙されてはいけない」と熱心に議論。会として、戦争法案反対のアピールを出す、各自の地元で与党議員らに働きかけるなど、できることを実行しようと申し合わせました。

朗読構成劇に嬉しい反響

横浜・浜友の会

各地でいろいろな台本が作られ、被爆者運動の意味、そして私たちの思いを伝える言葉として用いられることを願っています。

朗読シナリオ制作

千葉

千葉県原爆被爆者友愛会は、県内被爆者の体験をもとに朗読構成「伝えたい あの日のこと」を新たに制作しました。20年前につくり、くり返し上演してきましたが、被爆70年を機に再編纂したものです。

被爆証言を語り伝えるのが困難になりつつありますが、この構成劇が被爆者と若い世代の人たちがともに語り継ぐものになればと願っています。

希望の方には1部200円と送料でお分けいたします。千葉県友愛会(電話・FAX043-253-7768)までご連絡ください。

各地の行事予定

被爆70年の各地の行事を紹介します。

* * *

▽被爆・戦後70年 第63回平和美術展 8月12〜20日東京上野・東京都美術館(原爆犠牲者肖像画を展示)▽被爆者の声をうけつぐ映画祭2015 7月18〜19日東京練馬区・武蔵大学

〈以下、各都道府県被団協からの日本被団協への報告分〉

[北海道]原爆展7月9〜10日道庁ロビー 原爆死没者追悼会8月6日札幌市ホテルノースシティ

[秋田]原爆死没者慰霊祭8月6日ビューホテル秋田

[岩手]原爆写真・パネル展8月6〜9日、原爆死没者追悼集会8月9日盛岡市プラザおでってほか

[宮城]原爆死没者追悼平和祈念式典7月20日仙台市戦災記念館 原爆と人間展7月25〜26日仙台市福祉プラザ 被爆70年のつどい-あの夏を忘れない7月30日仙台市福祉プラザ

[群馬]原爆死没者追悼式8月6日前橋市嶺公園

[東京]つたえようヒロシマ・ナガサキ東京原爆展11月23〜28日豊島区役所新庁舎

[埼玉]原爆死没者慰霊式・被爆70年記念のつどい7月26日埼玉会館小ホール 平和のための戦争展8月1〜3日浦和コルソ

[千葉]原爆死没者慰霊式典7月26日亥鼻公園 平和のための原爆展と原爆被爆の証言・ビデオ上映7月27〜31日県庁 ピースフェスティバル千葉2015 8月31日千葉市文化センター

[神奈川]原爆と人間展8月28〜31日横浜新都市プラザ 原爆犠牲者慰霊祭10月4日大船観音

[新潟]原爆の日8月6〜9日新潟市役所 原爆死没者追悼式10月

[静岡]原爆と人間展7月27〜31日県庁、ほか8月中浜松市などで開催

[愛知]原爆犠牲者を偲ぶつどい8月3日名古屋市公会堂 原爆と人間展8月15〜16日金山駅コンコース

[三重]原爆犠牲者慰霊三重のつどい7月22日津アストプラザ 原爆写真展8月中県内各自治体76カ所

[石川]被爆70年映画会・友の会結成55周年記念式典7月26日金沢市文教会館 原爆と人間パネル展8月3〜17日県庁

[京都]原爆死没者慰霊式典7月26日霊山観音教会 ミニパネル展8月5〜7日府庁 原爆慰霊写真・絵展10月京都駅ビル

[大阪]原爆被災写真展7月31日〜8月5日エルおおさかギャラリー 原爆犠牲者慰霊式8月6日府立労働会館

[岡山]原爆死没者慰霊祭6月30日岡山市

[鳥取]原爆死没者追悼・平和祈念式典8月6日鳥取市さざんか会館

[島根]原爆写真パネル展7月25〜26日県民会館

[香川]原爆死没者慰霊祭8月6日高松市峰山公園

[長崎]被爆70年記念集会8月1月長崎原爆資料館ホール

[熊本]原爆死没者追悼慰霊式典7月28日県民交流会館

[鹿児島]原爆と人間展

関係者は出席を…旧山里国民学校慰霊祭

長崎

長崎の旧山里国民学校(現・長崎市立山里小)児童の合同慰霊祭が、20年ぶりに7月30日午前10時から行なわれます。

爆心から600メートルの同校は被爆当日休校でしたが、在籍1581人のうち約1300人が自宅などで亡くなったとされています。関係者は、被爆者の高齢化が進む中、生存者にはぜひ出席してほしいと呼びかけています。連絡先は山里小=電話095-844-0785

相談のまど 介護保険の利用

地域密着型小規模多機能サービス

【問】現在83歳になる母と2人で暮らしています。母は要介護2で、軽い認知症に加えて、家の中で歩くのもやっとという状態です。昼間ひとりで置いておくのは心配です。食事はつくって置いていきます。施設入所も考えますが、母は「絶対にいやだ」といいます。

私は常勤で働いています。仕事を辞めるわけにはいきません。どうしたらよいでしょうか。

(被爆者の娘より)

* * *

【答】住み慣れた自宅で過ごしたいというのは、多くの高齢者が願うことです。いきなり施設入所ということではなく、介護保険サービスの組み合わせを検討してみてはどうでしょうか。地域密着型の小規模多機能サービスの利用を検討してみましょう。これは、通所介護(デイサービス)・訪問介護・泊まり(ショートステイ)のサービスが同じ事業所で同じ顔ぶれのスタッフによって受けられます。

残業があるときは出勤時に預けて、夕食を食べさせてもらって、仕事帰りに迎えに行くことができます。出張の時などは泊まりも可能です。

介護保険のサービスを受けたとき利用料の自己負担がありますが、被爆者は払う必要はありません。ただし、宿泊費、食事代、おむつ代は自費となります。

このサービスは、生活圏域に1カ所設置されることになっています。地域包括支援センターや役所の介護保険課で相談してみてください。既に介護サービスを受けていればケアマネージャーとよく相談して、実情に合ったサービスの組み合わせを検討してください。

『問題集』できました

パネルパンフ増刷しました

被爆70年 核兵器のない世界のため 被爆者と市民のつどい

8月5日午後1:30〜 広島・文化交流会館

被爆70年の8月、日本被団協は広島で「つどい」を開きます。被爆者のたたかいの歴史と思いを、市民のみなさんと語り合おうという企画です。歌など文化行事や海外からのゲストのお話も予定しています。ぜひご参加ください。

鈴木瑞穂さん、吉永小百合さん、全国空襲連、日本原水協、原水禁日本国民会議、全地婦連ほか、幅広い個人や団体に協賛をいただいています。