「被団協」新聞2015年 6月号(437号)

2015年6月号 主な内容

![]()

核兵器廃絶へ 市民社会と連携し世界の世論を強めよう

NPT再検討会議合意ならず

核兵器廃絶のためのNGO共同行動に参加する日本被団協代表団(4月26日、ニューヨーク)

4月27日からニューヨークの国連本部で開いていた2015年NPT再検討会議は、最終日の5月22日、中東の非核化問題をめぐって米国・英国・カナダの3国が反対し、最終文書が合意できませんでした。

日本被団協は、5月25日「核兵器廃絶へ市民社会と連携し世界の世論強める」との声明を発表し、被爆者の強い意思を表明しました。全文は次のとおりです。

[声明(全文)]

2015年核兵器不拡散条約(NPT)再検討会議は、最終文書で合意できませんでした。誠に残念です。被爆70年という重要な年に、唯一の戦争被爆国として日本政府がリーダーシップを発揮するよう期待しましたが、その姿勢は見られませんでした。

政府は各国リーダーの被爆地訪問を提案したものの、中国の反対にあいました。太平洋戦争をめぐるアジア諸国との関係を考え、事前に根回しや気配りをしたのでしょうか。被爆者の切なる願いは核兵器をなくすことです。その実現のためにこそ被爆地訪問を呼びかけるべきですが、肝心の核兵器禁止条約について、政府の意気込みは感じられませんでした。

日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)は会議期間中、国連本部で原爆展を開き、渡米した被爆者が体験を証言しました。再検討会議のプログラムとして開かれた非政府組織(NGO)セッションで、被爆者を代表し発言した田中煕巳事務局長は、「もう待てない」とのべ、高齢化した被爆者が生きているうちに核兵器廃絶をとの思いを訴えました。

被爆者は2020年までの核兵器廃絶を願ってきました。再検討会議の決裂により難しい状況ですが、決してあきらめません。核保有国の国民に核兵器の被害の実態をもっと知らせなくてはなりません。アメリカでも証言を聞いてくれた人は「人間をこんなに苦しめるものだとは知らなかった」と語っています。

きのこ雲の下で何が起きたかを知れば、2度と使ってはならないと分かってくれます。再検討会議2日目、159カ国が賛同しクルツ・オーストリア外相が発表した「核兵器の人道上の結末に関する共同声明」は、「核兵器が2度と使用されないことを保証する唯一の方法は、それらを全面的に廃絶することでしかありえない」と重ねて表明しました。核兵器廃絶を願う世界の世論が圧倒的であることを示しています。市民社会の役割も強調しています。

国民が変われば、政府も変わる。市民社会と連携し世界の世論をさらに強めるため力をつくすことを被爆者の固い意思として表明します。

日本被団協は今年のNPT再検討会議にあわせ、4月24日から5月1日まで、ニューヨークに総勢49人の代表団を派遣しました。国連本部ロビーで原爆展を開催したほか、世界のNGOが集まる会議や集会で発言。各国政府代表と面談、またニューヨークを中心に学校や教会など様々な場所で証言し、核兵器廃絶を訴えました。

核兵器は一発も残してはならない

日本被団協代表委員 谷口稜嘩

国際地球平和会議(4月24日)

自らの写真を掲げ証言する谷口代表委員

私は1945年8月9日長崎で、当時16歳の時、爆心地から1・8キロメートルの所を自転車で走っていて、背後から熱線を浴びました。

4000度の熱線と秒速300メートルの爆風によって、自転車もろとも4メートル近く飛ばされ、道路に叩きつけられました。

しばらくして、起き上がってみると、左の手は腕から手の先まで、ボロ布を下げたように、皮膚が垂れ下がっていました。背中に手をやってみると、ヌルヌルと焼けただれ、手に黒いものがベットリついてきました。傷からは一滴の血も出ず痛みも感じませんでした。

夢遊病者のように歩いて200メートルぐらいの所にあったトンネル工場にたどり着きました。そこにいた女の人に頼んで、邪魔になるので手に下がっている皮膚を切り取ってもらいました。焼け残っていたシャツを切り裂いて、近くにあった機械油で手のところだけ拭いてもらいました。

すると、間もなく、みんな他の所に避難するように言われました。力をふりしぼって、立ちあがろうとしまが、もはや立つことは出来ませんでした。元気な人に背負われて、山の上に運ばれ、木の影の草むらに寝かされました。

夜になると方々が燃えていて明るいので、人の動きを見て、米軍の飛行機が機銃掃射してきました。その流れ弾が私が寝ている横に当たって、草むらに落ちました。生きている心地はしませんでした。夜中に雨がシトシト降り、木の葉から落ちるしずくをしゃぶって、一夜を過ごしました。

夜が明けてみると、私の周りは皆死んでいて、生きている人は見当たりませんでした。救護隊の人が来ましたが、私も死んでいると思ったのでしょう。私は「助けて」と叫ぶことも出来ず、そこで二晩過ごしました。三日目の朝、やっと救護隊の人に救助されました。

その頃から、背中の傷から血がしたたり出るようになり、それとともに痛みがジワジワと襲って来ました。

痛みと苦しみ

収容されていた学校の救護所が閉鎖され、長崎市内の病院は原爆で破壊されていたため、11月には長崎市内から遠く離れた大村海軍病院に送られました。

背中一面大やけどの私は、身動き一つできず、座ることも横になることもできません。腹這いのままで痛みと苦しみの中で、「殺してくれ!」と叫んでいました。誰一人として私が生きられると思った人は無く、毎朝、医者や看護婦さんが来ては「今日も生きてる。今日も生きてる」とささやいていました。

私は地獄をさ迷い、死にそこねて生かされてきたのです。

奇跡的に生きのびて

入退院を繰り返し、1981年頃からケロイドの所に腫瘍が出来て手術を受けました。改めて放射能の恐ろしさを知りました。その後も医学的に解明できない石のような硬い物が出来て手術を繰り返しています。

私は奇跡的に生きのびることができました。

あの日、広島、長崎に落とされた、たった2発の原爆で、一瞬に灰になって生命を奪われた20数万の人々。その後も原爆症との苦しい闘いの中で死んでいった人々。

核兵器は、人間らしく生きることも、死ぬことも許さない、悪魔の兵器です。核兵器の使用は、人道に対する最大の犯罪です。

被爆者の声

私たち被爆者は、あの日から70年、「核戦争起こすな、核兵器なくせ」「ふたたび被爆者をつくるな」「ヒロシマ・ナガサキを世界のどこにもくりかえさせるな」と声をかぎりに訴え続けてきました。

みなさん この写真は半年後の1946年1月に撮影されたものです。

3年7カ月の闘病生活の間、1年9カ月うつ伏せの状態で、身動き一つできなかったので、胸が床ずれで、骨まで腐りました。

いまでも胸はえぐり取ったようになり、肋骨の間から、心臓の動いているのが見えます。私は、このような状態で今日まで生きて来ました。

未来へ

みなさん、この会議を核兵器全面禁止実現の確かな一歩にしましょう。

未来に生きる者たちに青い地球を残すために、核兵器は一発も残してはなりません。核兵器廃絶の声を世界に広めましょう。

ノーモア ヒロシマ

ノーモア ナガサキ

ノーモア ヒバクシャ

ノーモア ウオー

”生きたかった”少女たちの想いを胸に

日本被団協事務局次長 中村雄子

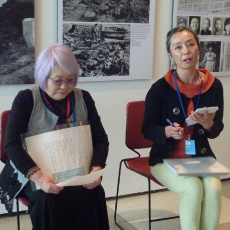

核兵器廃絶のためのNGO集会(4月26日)

NGO集会で証言する中村事務局次長(左)

爆風による鼻血で制服は真っ赤に染まり、ガラスの破片で左手がえぐられて血が吹き出し、小さな破片が体中に突き刺さっていました。裏山へ逃げる途中、見上げると、空は真っ黒な雲に覆われていました。この雲は遠くから見ると「きのこ」のように見えたそうです。みなさんが写真で見る原爆のきのこ雲、私はあの下にいたのです。

これは、女学校の後輩の森脇瑤子さんの写真です。8月6日、後輩の1年生たちは建物の取り壊し作業中で、223名全員が被爆し、その日のうちに亡くなりました。彼女たちは12歳の若さで、誰に看取られることも無く、苦しんで一生を終えました。彼女たちの遺した日記を読むと、戦時中でも楽しみをみつけて、明るく生きていたことがわかります。お国のために死ぬ覚悟だった彼女たちも、本当は生きたかったのです。生きたかったのです。死にたくはなかったのです。

広島・長崎に投下された原子爆弾は、その年の年末までに、広島で14万人、長崎で7万人の死者を出しました。原子爆弾は一瞬のうちに都市を破壊し、無惨に人の命を奪う、人道的にも許されるものではないことを知ってほしいと思います。

被爆者は「ふたたび被爆者をつくらせてはならない」と、半世紀以上にわたって国内外に「核兵器廃絶」「ノーモアヒロシマ、ノーモアナガサキ」「ノーモアウォー」と訴え続けています。

今、国連ロビーで原爆展を開いています。みなさん見に来てください。平和な世界を確立するために、国連の力、そして何よりここにお集まりのみなさんの力に期待します。

最後に、峠三吉の「人間をかえせ」を英語で言います(略)。

被爆から70年、もう待てない

すみやかな核兵器廃絶へ大きな一歩を

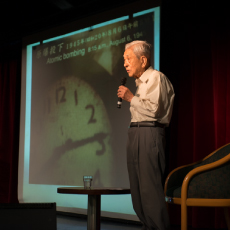

日本被団協事務局長 田中熙巳

5月1日、NPT再検討会議のNGOセッションが開かれ、各国政府代表を前に、日本被団協の田中熙巳事務局長が演説しました。

「被爆者は核兵器の使用を前提とする安全保障政策を認めません。核兵器廃絶に至る法的枠組みについてすべての加盟国が直ちにテーブルの座に就くよう強く求めます」と題した演説全文を紹介します。

NGOセッションで発言する田中事務局長(5月1日)

1945年8月6日と9日、アメリカの爆撃機が広島と長崎に投下した原子爆弾は、それぞれの都市を一瞬に壊滅し、その日の中に十数万人の住民のいのちを奪いました。その後5カ月間の死者を含め、20数万人のいのちを奪いました。

かろうじて生き延びた被爆者は放射線の後障害やそれへの不安、さまざまな差別に苦しめつづけられ、さらに数十万人が原爆死を遂げました。

生き残り

私は長崎原爆の生き残りの一人です。13歳の時、爆心地から3・2キロの地点で被爆しました。木造家屋の2階で読書中、突然、爆撃機の爆音が聞こえ、真っ白い閃光に身を包まれました。とっさに階下に駆け下り、身を伏せたところで気を失いました。私の名を呼ぶ母の声でわれに返ると、大きなガラス戸の下敷きになっていました。気を失った直後に爆風が襲い掛かったのでしょう。奇跡的にガラスが一枚も割れることなく打撲程度のけがで助かりました。

死

爆発から3日後、身内の安否を尋ねて爆心地帯に入り、その惨状に驚きました。一人の伯母と従兄は焼死体で転がっていました。もう一人の伯母と祖父は大やけどを負っていました。伯母の遺体は野原で荼毘に付しました。瀕死の状態だった祖父は数日後に死に土葬しました。大きなけがもなく、救援を求めてその地を離れていた伯父は、やがて高熱に襲われ、悶え苦しみながら死にました。放射線で細胞が破壊されていたのです。

彼らの死のありようは、いずれも人間としての死にようではありませんでした。3日後もなお、爆心地から2キロ内には、多くの死体が散乱し、救援の手が届かない重症者をやけが人が放置されていました。

訴え続け

このようなことは人間の世の中であってはならない、二度と起こしてはならない、と生き延びた被爆者の魂が叫び続けました。

しかし7年にわたる連合軍の占領下で、被爆者は真実を口外することを固く禁じられました。原爆の非人道性が世界に知られることを恐れたからでしょうか、占領下の日本国民に知られることを恐れたからでしょうか。

ビキニの水爆実験による被災を契機に、全国的、世界的に高まった核兵器禁止運動に励まされて、全国の被爆者は立ち上がり日本被団協を結成しました。

それから約60年、被爆者は国の内外で、自ら体験した核兵器の残虐性、非人道性を訴え続けてきました。1970年後半から高揚した世界の反核運動には沢山の被爆者が参加、海を渡り世界の人々に、同じ苦しみを世界の誰にも味わわせてはならない、一日も早い廃絶を、と訴え続けました。

これまでに、核兵器が使用されかねない危機がたびたびありました。しかし、幸いに使われていません。核兵器が使われなかったのは、このような被爆者の訴えがあったからだと多くの識者が認めてくれます。

しかし、訴え続けた多くの被爆者は核兵器の廃絶を目にできないまま亡くなっていきました。今や平均年齢は80歳に達し、幼児体験の被爆者が親や兄弟の体験を語り、被爆者として生きることの苦しみや希望を語り継いでいます。

国際政治の流れ

近年、国連総会などの「共同声明」や「核兵器の人道的影響に関する国際会議」で、「いかなる条件のもとでも核兵器は使われてはならない」ことを圧倒的多数の参加国が同意しました。被爆者の声や願いが国際政治の中で大きな流れになっています。

70年が過ぎて

被爆から70年、被爆者はこれ以上待つことはできません

安全保障のために核兵器を維持し使おうとする事を被爆者は断じて容認できません。核保有国とその同盟国は、核抑止力による安全保障政策を直ちに転換し、核兵器廃絶に至る法的枠組み、道筋について語り合うテーブルの座に就くよう強く求めます。

人間の英知で

核兵器は人間が作り出したものです。人間の英知をもって廃絶することができないはずはありません。速やかな核兵器廃絶へむかい大きな第一歩を踏み出すべきです。今がその時です。

ノーモア・ヒロシマ

ノーモア・ナガサキ

ノーモア・ヒバクシャ

ノーモア・ウオー

日本被団協代表団「非核特使」に

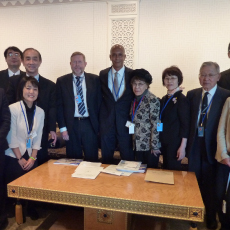

(写真=4月25日 昼食会場にて)

前回のNPT再検討会議後、2010年9月に創設されたもので、外務省から「委嘱状」が発行されます。

「貴殿を「非核特使」として、日本を代表し、先事業及び期間(2015年NPT再検討会議における被爆証言活動4月24日から5月1日まで)において核兵器使用の惨禍の実相を広く国際社会に伝達するとともに、将来の世代に継承していくことを内容とする業務を委嘱する」と書かれた委嘱状は、ニューヨーク到着翌日に開かれた日本生協連代表団との昼食会で一人ひとりに手渡されました。

伝えた・・市民に 核保有国に

日本被団協代表団ニューヨーク行動

2015年NPT再検討会議にむけた日本被団協代表団(49人)は、4月24〜5月1日、ニューヨークで、現地在住日本人ボランティアの支援を受け、会議や集会への参加、国連原爆展での証言、約40カ所におよんだ学校など(小学校、中学校、高校、大学、老人施設、教会ほか)での証言、10カ国の政府代表への要請に、全員で分担して臨みました。その一端を写真で紹介します。

市内をデモ行進(26日)

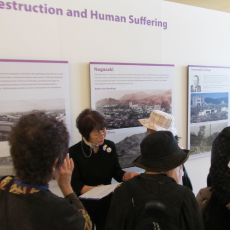

国連原爆展

岸田外相も見学

証言先で、原爆展会場で、市民と交流

国連上級代表と面談

アンゲラ・ケイン国連上級代表は右から2人目

各国政府代表と面談

|

|

| ▲アイルランド(29日) | ▲ニュージーランド(28日) |

|

|

| ▲フランス(29日) | ▲アメリカ(28日) |

|

|

| ▲マレーシア(29日) | ▲イギリス(28日) |

|

|

| ▲日本(29日) | ▲スイス(29日) |

|

|

| ▲オーストリア(29日) | ▲メキシコ(29日) |

参加者の感想から

命ある限り 齊藤政一(岩手)

ニューヨークでは小学生、中学生、高校生、大学生に被爆の絵を掲げながらわたしの被爆体験を話しました。教会でも話しました。みなさん、熱心に聞いてくださり、たくさんの質問をいただきました。「アメリカと日本が戦ったことを知らなかった」とか、「こんなに悲惨で惨酷なことがあったのか。つらかったでしょう」と涙を流して話す中学生もいました。

「12〜13歳、あなた方と同じぐらいの生徒が全身やけどをし、皮膚を垂らして、飛び出た目玉を手にし、腹から飛び出た腸をひきずって“助けて”と水を求めて川に入り、教師、生徒700人が全滅した女学校もあり、何万という人が亡くなった。2度とこんなことを地球上に起こしてはいけない」と訴えました。みなさんも納得してくれたと思います。

NPT再検討会議で核兵器廃絶に向かって合意がなるよう希望していました。核保有国の反対があり、まとまりませんでした。なんということだと腹が煮えくり返るような思いがします。日本政府は今回、被爆者のニューヨーク行きにあたって非核特使を委嘱するなど前回にはなかった対応をしました。一方で、世界で唯一の戦争被爆国でありながら肝心の核兵器廃絶の先頭にたつ意思が感じられない。腹立たしい限りです。再検討会議は残念な結果でしたが、核兵器廃絶が進まない理由についての認識は広がると思います。今まで以上に力を入れて訴えたい。

間もなく91歳になりますが、ニューヨークから帰ってきて2日後からあちこち呼ばれて話をして回っています。

今回、胎内被爆など若い被爆者や二世の参加が目立ちました。一緒に活動して、若い人たちが、これからの運動をひっぱっていけると力強く感じました。わたしも命のある限り訴えつづけます。

伝えることの大切さ 和田征子(神奈川)

1歳10カ月で被爆し、記憶も外傷もない私は、証言活動のたびに、その内容に不充分さを感じてきました。今回、「NPT」要請団への参加を勧められて、支援を頂き、自分なりの準備を進めるうちに、原爆投下は人の心のうちに起こり、人の手が起した絶対に繰返してはならない悲劇であり、拙い言葉であっても、伝えることの大切さをますます強く感じるようになりました。

国連ロビーの「原爆展」会場で、老人ホームや高校で、4年前他界した母が繰返し語っていた経験をもとに、証言を行ない、多くの方に聞いていただきました。その方々にどの位伝えることが出来たでしょうか。

バード高校では、事前学習も出来ており、その意識も高い生徒たちに、「さあ、次は皆さんが伝える番ですよ」と呼びかけ、聞いた者、知った者が次に伝えることを訴えました。車椅子の入居者が多い老人ホームでは、世界平和のために、核兵器廃絶のために祈っていただきたいと、お願いしました。

各国代表部のうち、スイスの核軍縮・不拡散担当のベンノ・ラグナー大使との面談は感動的でした。スイスの揺るぎない核兵器廃絶に向けての、国民的合意を如何にして得たか、日本こそが持たなければならない視点を示されました。

4月26日平和行進の日は、母の命日でした。

母の思いを胸に、多くの世界の友と一緒に、一歩一歩と、これからも続くであろう道を歩いてきました。

4〜5面に引き続き、NPT再検討会議日本被団協代表団と現地ボランティアの方の感想を紹介します。なお、代表団全員の感想を載せた報告集は後日発行の予定です。

深く響いた被爆者の思い

金子千保(通訳)

通訳する金子さん(右)

まず、被爆者のみなさんの長年のご活動に、心から感謝申し上げます。

本当は忘れてしまいたいようなつらい体験をみなさんが繰り返し語ってくださっていなかったら、世界はどうなっていたことでしょう。NPTの会議が行われている国連の会場で私は、「実は被爆者の方々こそが核の抑止力だったのだ」と気づき、はっとしました。

国連原爆展には、展示の制約のぎりぎりのところで許可されたという生々しい写真なども含まれており、訪れた人々は愕然とした表情でパネルに見入っていました。

そういった訪問者と被爆者との会話を通訳としてお手伝いする際、英語が母国語でない人も多く、3カ国語を混ぜて四苦八苦することも。でも、例えば核保有国であるフランスから来た人たちとの一歩踏み込んだ会話は、最終的には彼らが自国の核政策を見直す方向に展開するなど、被爆者の「命を守る」姿勢は一貫して共感を呼んだようでした。

「アメリカを恨んでいませんか」というような質問が何度かありましたが、どの被爆者も「憎しみからは何も生まれません。私たちが望むのは、世界の平和です」と決然と語られました。その思いは、訪れた人々だけでなく私の心に今でも深く響いています。(米・バーモント在住)

真剣なまなざし

箕牧智之(広島)

箕牧さん(左から2人目)

日本被団協代表団の一員として、4月24日、成田空港に集合した私たちは13時間かけてニューヨークへ向かいました。今回は被爆地ヒロシマから2名が参加ということで寂しい渡米になりましたが、生協さんの熱いご協力をいたたぎ証言活動ほか一連の行動をつとめることが出来ました。

ヒロシマナガサキアピール集会では、岸田外務大臣、湯崎広島県知事、松井広島市長も出席されての集会に力強さを感じました。その日の夕方は国連ロビーで日本政府国連代表部主催でのレセプションに参加しました。佐野大使に初めてお会いできました。山田玲子さんの証言は原稿なしでさすがに立派でした。

国連での証言は正午から私の担当でしたが日本から持参した紙芝居方式で証言させていただき、沢山の人に囲まれての証言となり、国連の警備員から苦言がありましたがカナダから来られて通訳などご協力いただいていた中村ゆきさんが「箕牧さん良かったよ」と抱き付いてこられ、感動しました。

翌日は夕方の急行列車で遠くの教会での証言でしたが、沢山の質問が出てニューヨークに来て良かったと感じました。そのほかルネサンス・チャーター学校では高校生への証言でしたが真剣なまなざしで聞いてくれましたし、その後の質問が延々とあり、アメリカの高校生のレベルの高さに驚嘆いたしました。

デモではワシントンDCから駆けつけてくださったジョンさんや神田さんと再会の喜びを分かち合うことが出来ました。

感謝の涙に感動

中山高光(熊本)

中山さん(中央)

4月26日、私たちの班は「世界経済フォーラム」で証言を行ないました。参加者は40人ほどでしたが、活発な質問や意見も出て2時間の交流を行ないました。

私は、過去の侵略戦争での中国などへの加害を詫びるとともに、長崎の原爆投下での惨状や、今も甲状腺機能低下症で治療を続けていること、原爆症認定集団訴訟のたたかいを報告しました。また、原爆投下後に広島・長崎に駐留したアメリカ兵士もがんなどの病気をしていることを話しました。日本による侵略戦争で被害を受けたアジアでは、今も「原爆が投下されて良かった」との声が多く、アジアでの核兵器廃絶運動を強める必要も強調しました。

証言を終えて廊下に出ると、一人のニューヨーク在住日本人女性が近寄ってきて、「中国へのお詫びをされたのをきき本当に嬉しかった。夫が中国人です」と、涙を流して感謝の言葉を述べられ、逆にこちらが感動させられました。

29日の私立メリーマクドウェルスクールでも、子どもたちから次々に質問があり、全員で記念写真も撮りました。帰り際に、この学校の先生の母親で通訳を担当していただいたモイヤーさんが、「核兵器廃絶をこれまで受け入れない子が一人いた。その子が『今度はわかった』と言ってくれた。本当に嬉しい」と、涙を流して喜びのお礼を述べられ、私たちも感動させられました。

小さな後継者出現

田中重光(長崎)

田中さん

NPT再検討会議行動への参加は、十年ぶり、2回目でした。

核兵器超大国アメリカ社会の核兵器に対する関心の低いことを強く感じました。

十年前はデモ、集会の様子を、ニューヨーク・タイムズが写真入りで報道していましたが、今回は一切報道しませんでした。

しかし嬉しいこともありました。私たちの班が最初に訪問した、リセケネディ日本人学校のローレンツ・ケイ・ルイス君(9歳)親子…被爆証言の小さな継承者の出現です。原爆展を訪れたほか、日本被団協代表団の坂下さん(埼玉)、西本さん(石川)と谷口代表委員にホテルで3時間に及ぶ取材をしていました。

フィラデルフィアのペンシルべニア大学では、祖母が日本人のボブさんの企画で被爆証言をすることが実現。通訳は日本文化を教えているチャンス教授でした。そこには100人以上が参加してくれ、証言のあと、参加していた老人が「自分はネバダ核実験場でモルモットとして扱われた元軍人である。そのことを書いて出版し映画化を計画している」と発言されました。

被団協役員、事務局、現地ボランティア通訳、生協連のみなさん、ご苦労様でした。大変お世話になりありがとうございました。会議の結果を見守りましょう。(5月21日記)

平和首長会議ニューヨーク集会

参加レポート 平山雪野(東京)

4月29日10時30分から12時、国連本部内で行なわれた。会議に充てられた部屋はルームC。整然とした会議室と思っていたが、入って驚いた。日本では芸能人の会見でもやるような小さな部屋。前方にスピーカーの席、その後ろと部屋の両側には椅子が適当に並べられ、後ろにはパンフレット等が雑に置かれたテーブルがあり、その横にテレビカメラ等が何台も設置されてあった。被爆者と関係者、記者、それに日本からの高校生(?)の団体で部屋は一杯、むんむんとしていた。

広島市長の挨拶で始まった。その後はアンゲラ・ケイン国連軍縮担当上級代表の挨拶があり、パン・ギムン国連総長のメッセージが紹介された。リーダー都市・役員都市の市長のスピーチがあった。フォンゴ/トンゴ副市長は、アフリカで初めて原爆展が開催された事を報告し、たった一つの地球が核兵器によって破壊されたらどうするのだ、と訴えた。

引き続きパネルディスカッションが行なわれたが、議長から、会議時間を延長するという報告。我々の班はこのあと学校での証言が予定されていた為、12時には会場を出なくてはならなかった。結局、肝心のニューヨークアピールの採択を聞くことができなかった。

世界に届け被爆者の声

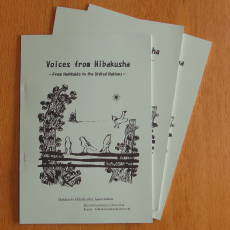

英文冊子ニューヨークに 眞田保(北海道)

北海道ではNPT再検討会議に向けて寄せられた被爆者の手記21篇をボランティアの手で英訳し、50ページの小冊子にしました。この中で今回初めて手記を書いた被爆者は6人にのぼり、英訳は、20代から80代、学生、主婦、教員(塾、高校、大学)、農業従事者、医師・医療関係者、宗教者、反核運動家など、実に多彩な人々によって担われました。タイトルは『Voices from Hibakusha -From Hokkaido to the United Nations』。ここには70年たっても忘れることのできない被爆の体験、戦争・核兵器の廃絶を願う被爆者の声がぎっしりとつまっています。私はニューヨークで約200冊を世界の人々に手渡しました。

北海道被爆者協会の代表として参加した私は、国連ロビーでの原爆展、ホワイトブレイズ高校、日系アメリカ人と在住日本人の集会等で証言活動をするとともに、その都度この英文冊子を配布しました。英語の勉強に、と持って返った日本人学生、ワシントンにもちかえる方などもいて、総じて好評でした。マレーシア代表部への要請の際には、核兵器廃絶を訴えた後英文冊子を渡し「被爆者の思いをくみ取ってほしい」と伝えました。原爆展に来た長崎市長にも手渡しました。世界の国々が被爆者の声(『被爆者は訴える』)に耳を傾け、核兵器廃絶に舵を切ってほしいと願っています。

なお北海道被爆者協会では、今後この冊子を各国大使館に送るとともに、札幌にあるアメリカとロシアの領事館には直接届ける予定です。

『忘れられないあの日』(詞画集・英語版)

神奈川県原爆被災者の会がニューヨークへ500冊

神奈川県原爆被災者の会は、日本被団協NPT再検討会議代表団に、詞画集「忘れられないあの日・英訳版」500冊を託しました。

同詞画集は、神奈川県内の被爆者の証言と絵で構成され、被爆55年の2000年に刊行されました。2005年には関西学院ヒューマンサービスセンターの協力を得て英訳、05年、10年のNPT代表団にも託されたものです。

現地での証言活動に使われ、証言先に贈呈されました。国連原爆展会場でも配布され、見学者が被爆者にサインを求めるなど、05年、10年に続き今回も喜ばれました。

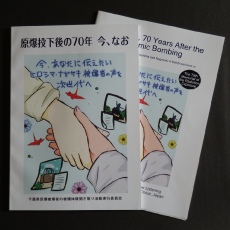

『原爆投下後の70年 今、なお』英語版ニューヨークへ

千葉県原爆被爆者の被爆体験聞き取り実行委員会

千葉県内の生協「コープみらい」組合員と千葉県原爆被爆者友愛会、同生協千葉県本部、同生協労組などでつくった「千葉県原爆被爆者の被爆体験聞き取り実行委員会」は、3月末に『原爆投下70年 今、なお』を発行しました。

千葉県内の34人の被爆者から聞き取った被爆体験と聞き取りを行なったメンバーの感想なども掲載。表紙のイラストは実行委員の娘さん(中学生)が担当しました。

英語版は、7人の被爆者の証言を収録し、300部を作成、NPT再検討会議にむけて日本被団協代表団などに託しました。国連原爆展や証言先で配布されました。

被爆者の声残そう

NPO法人モーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会

第3回通常総会

会員が進んで参加・協力できる会をめざそうという岩佐幹三代表理事のあいさつに始まり、「継承センター設立構想」がスライドで紹介されました。木戸季市さんがNPT再検討会議での活動を報告、最終文書は採択されなかったが、原爆展や被爆者の証言・メッセージはよく受け止められ、若い人たちの継承への芽が見えたと語りました。

設立構想の実現をめざす事業計画については、資金集めの重要性をはじめ、こんな情勢だからこそ一人でも多くの被爆者の声を残そう、スマホやフェイスブックを活用し若い人たちへの発信を強めようなど、活発な議論が行なわれました。

三宅信雄の洋上通信 ピースボート乗船中

船上の三宅さん(写真=ピースボート)

日本被団協機関紙編集委員の三宅信雄さん(埼玉)が、現在、ピースボートの「おりづるプロジェクト」の一員として航海中です。「洋上通信」を寄せてもらいました。

* * *

ピースボート地球一周の航海は、4月12日千名の乗客を乗せて横浜港を出港しました。これに被爆者8名と協力、継承する若者3名の「おりづるプロジェクト」が同乗しました。広島被爆5名、長崎被爆3名、年齢は86歳から73歳です。

まず15日に船内のホールで、乗客を対象に「未来につなぐ、おりづるプロジェクト」と題する集会を開きメンバーそれぞれの自己紹介と乗船の目的などを語りました。出席者約200名。そのあと、一緒に協力する「おりづるパートナー」を募ったところ50名が名乗り出て、船内でのいろいろな企画を一緒にやることにしました。

19日第1回の証言会を開き、トップバッターとして三宅が自らの被爆体験と生き残った多くの被爆者の戦後の生活、世界の核開発のことなどを約50分間話しました。聴衆は約200名。被爆者の話をはじめて聞く人も多くいました。退場する時「援護法改正の署名」をお願いしました。

21日シンガポールに寄港、国立博物館や日本占領時代の戦跡を見学後、日本人会を訪ねて懇談。ここで広島県福山市の廣中正樹さん(75歳)が自ら制作した紙芝居を使って証言しました。

夜、シンガポールの有識者と高校生とその先生をピースボート船内のホールに招いて証言会を行ない、三宅が証言。総勢80名のうち私が被爆したとほぼ同じ年齢の高校生が43人おり、あとの少人数ずつの懇談会でも、熱心な質問がありました。

シンガポールを出港して、インドのコーチンへ向かう途中の25日、船内ホールで長崎の森田博満さん(80歳)が「ボクの大切なものあの日の物語」と題して、被爆体験と山王神社で被爆した樹齢600年のくすのきの保護にあたってきた歴史を語りました。(つづく)

ノーモア・ヒバクシャ訴訟

白内障で2人が勝訴

広島地方裁判所判決

原爆症認定申請の却下取り消しを求めて広島地裁に提訴していた4人の原告の判決が5月20日にありました。いずれも白内障で申請していた4人のうち2人が勝訴しました。敗訴の1人はほかに原因があるとし、もう1人は通院や点眼が極めて少ないことから要医療性が認められないとして棄却しました。

白内障における放射線起因性について、被ばく後数十年経てからの発症についても相関関係があるとの知見の存在を認めています。要医療性については、「ただ経過を観察するだけではなく、処方された点眼薬による効果を見ながら手術の時期を判断する必要」をとらえて「医療」としており画期的な判断となっています。

日本被団協とノーモア・ヒバクシャ訴訟全国原告団、および全国弁護団連絡会は連名で、厚生労働省大臣に対し、控訴断念を求めるとともに、認定制度の抜本的な改善を求める、との声明を発表しました。

[声明(抜粋)]

1 本日、広島地方裁判所民事第3部(梅本圭一郎裁判長)は、ノーモア・ヒバクシャ訴訟について、申請疾病を白内障とする原告2名について厚生労働大臣の却下処分を取り消す勝訴判決を言い渡した。

判決においては、新しい審査の方針は、被爆線量が過小評価となっている疑いがあるから一応の目安にとどまるとした上で、被爆距離が2・4キロメートルの原告についても放射線起因性を認めた。また要医療性に関しては、経過観察に過ぎないとして国が要医療性を争った原告について、経過を観察するだけでなく、処方された点眼薬による効果を見ながら手術の時期を判断する必要があった」と判示した。

勝訴した原告のうち1名は、2013年12月16日に改定された新しい審査の方針の積極認定に関する被爆距離ないし入市時間の基準に該当しない原告である。

2 厚労省は新しい審査の方針を策定し、かつ2009年8月6日「原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認書」を締結したにもかかわらず、みずから策定した「新しい審査の方針」の運用を狭め、原爆症認定行政を後退させている。

今回の判決は、この国の後退する原爆症認定行政を痛烈に批判し、かつ司法と行政の乖離がいまだ埋められていないことを明確に示す内容となっている。

3 今回の広島地裁判決に対して、厚労省は控訴を断念し、重い病気で苦しんでいる原告に対する早期救済をはかり、原爆被害に対する償いを行うべきである。

小西悟さん

4月22日、死去。85歳、広島被爆。1988年から2010年まで、日本被団協事務局次長でした。

ドイツ文学の研究者としてゲーテの「ファウスト」完訳も手掛けた小西さんは、日本被団協の国際活動の担当者として、核兵器保有国をはじめとする海外諸国への核兵器廃絶要請団派遣に力を注いできました。(写真は1983年10月、旧西ドイツにて「人間をかえせ」をドイツ語で朗誦)

2010年4月、NPT再検討会議日本被団協代表団のニューヨーク出発直前に、自宅前で転倒、以後闘病生活を続けていました。

相談のまど 入院医療費

180日過ぎると一部負担?

【問】私の父が現在心臓疾患と糖尿病で入院しています。一度退院したのですが1週間ほどで再入院して現在2カ月半ほどになります。最近になって病院から、「もうすぐ180日になるので、入院費を一部負担してもらうことになる」と言われました。被爆者は医療費がかからないのではないのでしょうか。

(80歳の被爆者の娘)

* * *

【答】これは、特定療養費制度と言われるもので、差額ベッド代、一般病床200床以上の病院の初診・再診、予約診療などの自己負担制度の他、入院が180日を超えた場合に医療費の一部は自己負担となる制度です。この制度は、「入院する必要性は低いが、患者の都合で入院している」との趣旨で導入されたもので、「健康保険対象外」となるために被爆者健康手帳も使えません。

お父さんは一度退院されているようですが、同一の病気での入院は、退院して在宅期間が3カ月たたないと、入院期間に加算され、180日を経過すると、医療費の15%が自己負担となります。

制度がスタートした時の「特定療養費」は、医療費の5%でした。

ただし、難病患者や人工呼吸器を装着している状態にある患者、悪性腫瘍の末期に対する治療をしている時、強い副作用の治療をしている時などは、この180日超えの長期入院の対象とはなりません。

この制度は、入院期間を短縮して、いわゆる「社会的入院」をなくし、何とか在宅医療を促進させようという政府の方針によって実施されたものです。