「被団協」新聞2013年 10月号(417号)

2013年10月号 主な内容

![]()

2年ぶり厚労相と定期協議 原爆症認定問題解決へ統一要求

検討会を待たず解決策を

定期協議での田村大臣(左)と田中事務局長(右)

田中煕巳日本被団協事務局長は挨拶で、検討会の結論を待たず解決できる諸課題があるとし積極的な回答を求めました。広島の八木義彦さん、東京の立野季子さんが被爆体験と認定却下に伴う訴訟について発言。宮原哲朗弁護団事務局長が統一要求書について説明、藤森俊希日本被団協事務局次長、藤原精吾弁護士が補足説明し、安原幸彦弁護団副団長が質問、要請しました。

田村厚労相は、(1)審査方針の改定(2)係争中の原告に関する要望(3)次期定期協議開催時期について、検討会の結論を待ってからとしました。

昨夏、認定制度検討会が出した中間とりまとめで、(1)認定制度をより良い制度とするため必要に応じて被爆者援護法を改正すべきである(2)司法判断と行政判断の乖離を埋めていく必要がある-は概ね認識が共有されていると思うとのべ、前向きの姿勢を表明しました。

締めくくりの挨拶で山本英典原告団長は、定期協議はその場で解決する目的で設けられた、検討会の結論を待たず、定期協議の場で解決策を出すよう強く要望しました。

統一要求書(骨子)

1はじめに 2認定基準と認定実務に関する要求-検討会の結論を待たずに直ちに行えること 3現行法の改正 4今後の定期協議の開催時期等について

乖離解決を柱に ―― 田中委員が強く要請

次回 座長が報告骨子/第23回原爆症認定制度在り方検討会

第23回原爆症認定制度在り方検討会が9月26日厚労省省議室で午前10時から2時間開かれ、厚労省が提出した「検討会におけるこれまでの議論の整理」をめぐって委員から疑問や意見が出され、神野直彦座長が、意見をふまえ次回検討会に報告骨子を提出すると表明しました。安倍首相の意向をうけた田村厚労相から年内に結論を求められたことによるものです。

「議論の整理」は、「方向性について」と「テーマ毎について」の2本柱ですが、議論の羅列に終わっており、各委員から注文が相次ぎました。

冒頭の「方向性について」は、「被爆者健康手帳を有するすべての者に支給する被爆者手当を創設する」案と「放射線起因性を前提に手当額を段階的なものとし一定のものを認定対象に取り入れ、審査基準をできる限り明確化する」案が対比的に列挙されています。

これについて田中煕巳委員は、検討会は行政判断と司法判断の乖離問題を解決するため設けられた、なぜ乖離が起きるのか、どうしたら解決できるのか、その方向性を明らかにする必要があると強調。ほかの委員からも乖離はどういうもので、どうして生まれるのかを整理する必要があるなどの意見が出ました。

「テーマ毎の議論」では、「放射線起因性」について「被爆者全員に手当を支給すべきという意見が見られた一方、国民の理解や、他の戦争被害との区別といった観点から、原爆症認定には放射線起因性という要件は欠かせないという意見が見られた」とあり、田中委員は、行政判断と司法判断の乖離は、「放射線起因性」をどうとらえるか、残留放射線の影響をどう見るかなどで出てくる、被爆者援護の立場に立つかどうかも乖離の要因だと指摘し、「議論の整理」を整理しなおすよう求めました。

訴訟で争う必要のない認定制度へ

日本被団協事務局長 田中煕巳

大臣協議の傍聴(9月20日)

確認書通り定期協議が行なわれておれば、被爆者が認定申請却下取り消しを求めて提訴する必要はないはずでしたが、確認書後も提訴は100件を超えています。

4年間で定期協議は2回しか開かれていません。第1回が2010年1月の長妻大臣、第2回が2011年11月の小宮山大臣。前進は何もありませんでした。

この間の裁判でも被爆者側の勝訴が相次ぎました。厚労省は控訴せず自らの誤りを認めているのですから認定の在り方を直ちに改めるべきです。制度を改めない厚労省の姿勢は、確認書不履行と言わざるを得ません。

乖離解決に全力

原爆症認定制度の在り方に関する検討会は、2010年に当時の菅総理大臣の提起で、第1回がその年12月に開かれ間もなく3年になります。認定申請却下と却下取り消し判決を出す司法判断の食い違いを是正するために設けられました。

行政判断と司法判断の乖離が生まれる最大の原因は、被爆者を援護する立場に立つかどうかです。具体的には被爆者の被曝線量を評価するところで出てきます。

厚労省は、「戦争被害は受忍せよ」との被爆者対策基本問題懇談会の立場から放射線の影響を軽く小さく狭く扱い初期放射線の影響しか認めません。従って2キロ以遠での被曝はほとんどないとして、遠距離被爆者や入市被爆者の放射線被害を認めようとしません。

一方、司法は、誘導放射線や残留放射線の影響も考慮し総合的に判断しなければならないと指摘して、認定却下取り消しを厚労省に命じます。

定期協議で田村大臣は、中間とりまとめにある「司法判断と行政判断の乖離を埋めていく必要があるとの認識はおおむね共有されている」点を強調しました。

9月26日の検討会で厚労省が提出した論点整理は、大臣の強調点に応えるものになっていませんでした。実のあるものにするため最大限努力します。

力合わせ核廃絶実現を IPB主催「ノーベルの夕べ」

田中事務局長が訴え

ストックホルムのノーベル博物館で講演する田中さん(右)

国際平和ビューロー(IPB、1910年ノーベル平和賞受賞)の総会が9月13日〜15日、スウェーデンのストックホルムで開かれ、副会長を2期務めた日本被団協の田中熙巳事務局長が出席しました。日本被団協は今回、IPBへの加盟を申請。被爆者団体の加盟はこの組織にとって大きな意味があると、歓迎をもって承認されました。

13日夜ノーベル博物館で開かれた特別行事「ノーベルの夕べ」では、ノーベル平和賞受賞者2人とともに田中事務局長が講演。自身の被爆体験を語り、「世界中のすべての人びと、これから生まれてくるすべての人びとに、自分達と同じ苦しみを味わわせたくない」と願ってたたかってきた、これまでの被爆者の運動を語りました。そして「生きのこった被爆者は自分の目で核兵器が廃絶される日を確かめたいと願っています」「地球上のどこにも核被害をくり返さないよう、みんなで力を合わせましょう」としめくくると、総立ちの参加者からの大きな拍手に包まれました。

「継承センター」基本構想固まる ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会

11月2日に集会(東京・四谷)

NPO法人ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会は、「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産の継承センター 基本構想」を、9月14日の理事会で確認しました。

この「基本構想」の実現をめざすつどいが、11月2日(土)午後1時から4時、東京・四ツ谷の主婦会館プラザエフで開かれます。渡邉英徳氏(首都大東京准教授)による特別講演「多元的デジタルアーカイブ」、浜谷正晴氏(一橋大名誉教授)による基調講演「継承センターの基本構想について」、参加者からの質疑と意見交換などが行なわれます。

被爆者運動史資料の整理はじまる

被団協事務所から運び込まれた資料は、「被団協連絡」(1957・10創刊)、「被団協ニュース」など各県組織への連絡文書をはじめ、定期総会、中央行動、国際活動の記録など、段ボール65箱分。文書保管専用の箱(もんじょ箱)や封筒を用意し、8月5、6、19、28日、9月25日(各日とも午前9時半〜午後5時過ぎまで)に歴史文化学科の院生、学生延べ16人の協力で整理作業が行なわれました。

まずは、ファイルに綴じられたり封筒に入れられたりしている資料を、そのまとまりごとに一点一点、封筒に入れ、資料名を記載。それを資料の種類ごとに分類して書棚に仮置きしていきます。3日目以降は、大まかに整理、分類した資料を目録に録り、中性紙でつくられたもんじょ箱に収めていく作業がつづいています。

伝えたいこと ―― 25年過ぎても続いた身内の死(上)

長崎被災協 大塚一敏さん(78)

8月8日長崎市で開いた日本被団協主催「伝えたいこと、受け継ぐこと-被爆者と二世と市民の交流のつどい」での大塚一敏さんの発言(要旨)を、2回に分けて紹介します。

* * *

2つのことをお話しします。1つは、被爆して25年過ぎてから身内の死が続いたことです。あの8月9日は生き延びたけれど放射線障害と思われる病気に苦しみ、貧困に苦しみながら、じりじりと殺されていく過程でした。

母は被爆後、爆心地近くの三菱の工場で瓦礫運搬の日雇に出ました。夫は戦死し、すべてが焼かれ、子ども3人の食事を確保するため昼弁当を持たずに出勤し、がんの塊が乳房を食い破っても塗り薬で隠していました。

知りませんでした。

原爆病院の外科部長さんが解剖の時「こんなになるまで…見るか」と言いました。母親の命を食い尽くしたようで、申し訳なく、悲しく、見る勇気はありませんでした。母が医者に丁寧に見てもらったのは解剖の時が最初で最後でした。私は、死者の無念を絶対忘れるものかと決意しました。

2つは、42年前の新聞が「被爆2世の宮崎君、原爆症状で死ぬ」と報道しました。一緒に逃げた姉が、被爆者同士で結婚して生まれた子、甥の宮崎俊宏です。長崎で最初の「被爆2世の死」として衝撃が走りました。原爆は「次の世代の人生」まで奪ってしまう「悪魔の兵器だ」と痛感しました。

入院中の俊宏は、夜中に麻酔が切れると猛獣のように吠えて、暴れ、気絶します。私と俊宏の父親は病院に泊まり込んでそれを抑え込みます。朝、病室から出勤、会社がひけると病室へ。俊宏が気絶している時仮眠します。それを最後の半年間続けました。

「あんまり強く抑えるな、足が折れるぞ、あばら骨が折れるぞ」。身長172センチ86キロの体重が40キロ近くも減って全身衰弱の末、16歳で死にました。

俊宏は「地球のなりたちや構造を知りたい」と地質学者になる夢を持っていました。私に「おじちゃん、石ころの声を聞いて地球と話すんだ。聞いたら、おじちゃんだけに、こっそり教えるけんね」と言っていました。外国に行くんだと英会話の勉強をしていました。

病床で多くの詩を残し「このメモ」に最後と思われる「つながれた子犬」が残っていました。

「つながれた子犬がかわいそう、ご主人はぼくをかわいがってくれる、しかし、ぼくは自由が欲しい、自由があれば何にもいらない、小屋も、食べ物も、友だちも、いのちだっていらない、自由がほしい」とあります。毎晩、猛獣のように吠え、暴れたあげくの遺書。次の世代の人生を奪ったのはだれか! 怒りで体が震えました。(つづく)

手記 ―― 被爆70年へ 生きぬいて(5)

「ピカドンとカブトガニ」に生涯をかけ

土屋圭示(つちや・けいじ)さん 85歳〈広島被爆 当時17歳 笠岡市在住〉

土屋さん、笠岡市の自宅にて

中学4年生の学徒動員では、尾道市向島日立造船所の製缶工場で終日鉄板を中ハンマーで叩いていましたが、日本の危機を感じ憂国の至情に燃え、陸軍船舶特別幹部候補生隊(小豆島の松山部隊)に入隊しました。

和歌浦ではB29の阪神空襲でまったく訓練にならず、忠海に移動して猛訓練し、最後の特攻基地江田島で水上特攻隊員として─(マルレ:ベニヤ板製の特殊艇)の操縦訓練中の1945年8月6日、広島に原爆が投下されました。

* * *

その日の午後2時ごろ宇品港に上陸し、瓦礫の中、道を作り進むと、火事場から男女の悲鳴の声が聞こえました。引きずり出しては広場に並べました。「兵隊さーん水をくださーい」。水筒の水を傾けると、瞬間ほおの皮膚が和らぐもすぐ亡くなり、朝方の冷え込みで誰一人として生き残らず残念でなりませんでした。地下からの悲鳴の女性を掘り出しましたが肉体は蒸し焼きにされており精神力での声でした。おう吐を催す悪臭の主は大きな死馬でした。死に物狂いで大穴を掘って埋め終えた時は天国を見る思いでした。

太田川には、男はうつ伏せで、女は仰向けになり、万余の溺死体が流れていました。私たち兵隊は1日60体の溺死体を引きあげ、名札を引きちぎりメモしては重油をかけ火がつくと敬礼し告別しました。時折雨が降るとふんどし一つでシャワー代わりに浴びました。

* * *

福山の自宅に復員後、脱毛し、鼻血や歯茎からの出血や下痢がやまず苦しみました。1年間農協で米俵かつぎをして働きましたが大学に行きたくて広島青年師範に入り、次いで水産科に編入、広島大学水畜産学部に入学し一期生として学び、卒業後、中学校の理科教師になりました。岡山県内の中学校を転勤するなか日生中学ではカキの養殖、アコヤガイを使ってそう核手術の研究授業をし、真珠養殖に取り組みました。笠岡東中では“生きている化石”のカブトガニの研究に没頭しました。拙著『瀬戸内のカブトガニ』は、全国の優良図書となり小学校の国語教科書に22年間載りました。

知人に誘われて笠岡市の原爆被爆者会の総会に出席したところ、いきなり事務局長に推されました。以来、教職と被爆者運動を両立させ、カブトガニの研究と保護啓発に取り組んできました。

* * *

2010年5月の日本被団協ニューヨーク行動に参加した土屋さん

いま、岡山県原爆被爆者会副会長、笠岡市原爆被爆者会副会長、笠岡市非核平和都市宣言啓発実行委員長をつとめながら、「ピカドンとカブトガニ」をテーマに命ある限り核兵器廃絶と平和のシンボルであるカブトガニの保護を訴えていくつもりです。

若い人に思い伝えたい

頑張って活動しています 富山

右から田島さん、柴田さん、岸川さん

「はだしのゲン」上映のあと、田島正雄会長代理と柴田政一さん、岸川義一さんの3人が被爆体験を語りました。それぞれ85歳、84歳、90歳と高齢ながら、悲惨な戦争が起きないよう、二度と核兵器が使われないよう、若い人たちに思いを伝えたいと頑張りました。(富山県原爆被爆者協議会)

「原爆と人間」展・神戸 7500人が来場

毎年開催にやりがい

被爆二世の肖像と戦争と原爆パネル展

滋賀県多賀町立図書館主催

対談する西河内館長(左)と竹下記者(右)

町立図書館館長の西河内靖泰さんは、母親が広島で被爆した二世で、母親が長崎で被爆した二世の写真家吉田敬三さん撮影の「肖像」の1枚に参加しています。

8月3日には、西河内さんと毎日新聞記者の竹下理子さんとの「戦争体験を紡ぐ〜聞く・話す・伝える」と題した対談が、24日には吉田敬三さんの講演会「被爆二世の肖像」が行なわれました。

折り鶴約1万五千羽

岡山の益岡さんが日本被団協に

岡山市の益岡五子さん(81)から日本被団協に4千羽を超える折り鶴が送られてきました。広島で女学校1年生の時に被爆。「同級生はみんな亡くなった」といいます。

約20羽ずつ糸でまとめられた益岡さんの折り鶴は、これまでも届けられており、累計約1万5千羽となりました。

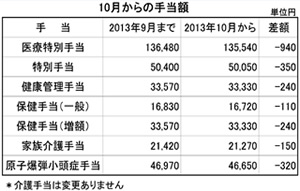

相談のまど 10月からの被爆者関連手当ての減額について

【問】10月から健康管理手当などの被爆者関連の手当が下がると聞いたのですが、本当でしょうか。そうだとすれば、どのような理由からなのでしょうか?

* * *

これは、年金制度にある消費者物価指数の変動に合わせた「物価スライド」という制度のためです。もともとは、物価の上昇によって年金額が目減りしないように作られた仕組みです。この制度がスタートした時から、国民年金、厚生年金などとともに、被爆者の健康管理手当なども同様の措置がとられてきました。

10月の引き下げは、年金と連動して採られてきた手当額の特例水準を、今後3年間で計画的に解消するために、0・7%分引き下げるというものです。