「被団協」新聞2012年 8月号(403号)

2012年8月号 主な内容

![]()

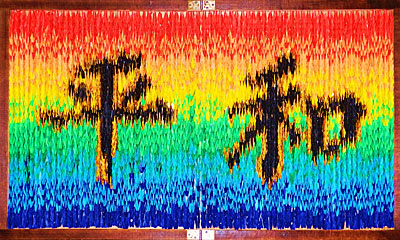

受け継ぐ…被爆者の思い

千葉県不二女子高校32回生制作(2011年)/たて66センチメートル よこ110センチメートル木製パネル。2800羽の折り鶴を使用。

「もっと過去の事実を学んで知って本当に良い国にしていかなきゃいけないと思う。人間なんだから、良い国にしていくことはできると思う。そのために自分も、今の日本のことも過去のことも知っていかなきゃと思った」

「とても昔のことなのに、話してくださった方は鮮烈に記憶していて、当時の悲惨な状況を、私も感じとることができました。やはり日本はもう二度と戦争をしてはならない、と思うと同時に、この戦争の体験を、次の世代の私たちが語り継がなければならないと思いました」

千葉県市川市の不二女子高校では、毎年5月、修学旅行で3年生が広島と長崎を訪れます。2年生の時から日本史の授業とあわせて他の教科や学年の取り組みの中で平和学習を重ねます。映画を観ることや、戦争体験者を呼んで話を聞くこともあり、冒頭の引用は生徒たちの感想です。

この生徒たちが、修学旅行を前に1週間かけて製作したのが写真のパネルです。2800羽の折り鶴を連ねて「平和」の文字を織り込みました。仲間と協力して作り上げることは、自らの「平和」への思いを確かなものにする営みとなったことでしょう。

被爆地で、被爆者の証言を聞いた生徒たちは、6月の文化祭でその様子を劇にして発表しました。「語り継がなければ」という思いの実践。

被爆者の思いは、若い心に受け継がれています。

「さよなら原発」に17万人

サッカー場の第1ステージ、野外音楽堂の第2ステージ、歩行者天国の第3ステージは、どこもいっぱい。呼びかけ人をはじめ、福島原発事故の被害者、福井大飯原発再稼働反対の人など、リレートークや音楽を交えた訴えが続きました。3コースに分かれたデモ行進は夕刻まで続きました。

岩佐代表委員が訴え

母を助けられなかった被爆体験を語った後、原爆被害を受忍しろという政府の政策は、福島原発事故にも続いている、核の脅威のない世界をつくるため、力をあわせ、政府の政策をかえさせましょうと呼びかけました。

今秋東京で被爆2世交流会 日本被団協第367回代表理事会

第367回代表理事会が7月11日と12日、東京の芝弥生会館で開かれました。6月の第57回定期総会で決めた今年度運動方針の具体化を議論し、国に償いを求める運動の強化や今秋の全国代表者会議期間中に被爆2世交流会を開くことなどを決めました。新役員のもとで新たに2世委員会をつくり、各専門部、委員会の分担をきめました。

最初に自己紹介、最高齢は87歳の坪井直代表委員、最年少は66歳の松浦秀人代表理事、21歳の年齢幅の役員構成です。

国の償いを実現するための現行法改正要求運動は、目標の被爆70年(2015年)に向けて、節目を設け国会請願署名、国会議員賛同署名、地方議会促進決議・意見書採択、幅広いネットワークづくり、活動募金などの促進を確認しました。

活動のかなめである被爆の実相普及について、2月に新しく発行した『ヒロシマ・ナガサキ原爆と人間』パネル、および同名のパンフレット、現行法改正要求運動を分かりやすく解説した『ふたたび被爆者をつくらない決意を世界に!』パンフレットがいずれも好評で、大量普及に力を入れることや普及のとりくみを交流しました。

原爆症認定制度の在り方検討会がまとめた「中間とりまとめ」について議論し、見解を発表することを確認しました。

原発稼働と原子力基本法改変で声明

野田内閣が6月に再稼働を決定し、関西電力が7月1日起動・稼働に入った福井・大飯原子力発電所について、「原発の稼働を中止せよ」との声明案を議論し確認しました。声明は、「原発再稼働ノー」の高まる世論を無視し、安全性も確認しないまま稼働を強行したことに強く抗議。直ちに稼働を中止するよう求めています。

今国会で可決成立した原子力規制委員会設置法の制定にともなって、原子力基本法に、「我が国の安全保障に資することを目的とする」との文言が盛り込まれたことに抗議する声明案を議論し、確認しました。

声明は、基本法の議論を一切することなく、下位の法制定にともなう附則で基本法の基本に、国の安全保障を目的とする重大な方針を盛り込んだことに強く抗議し、同法改訂に反対することを表明しています。

「黒い雨」降雨地域拡大認めず 厚労省検討会が報告書案

厚労省の「『原爆体験者等健康意識調査報告書』等に関する検討会は、7月9日の第9回検討会で「報告書案」を発表しました。広島県、広島市などの被爆地域拡大の要望に対し検討して回答を出したもので、「要望地域において…広島原爆由来の放射線被ばくがあったとは考えられない」と結論しています。

「黒い雨」原爆被害者の会連絡協議会などは、「広島県民・広島市民の要望を拒否し、多数の証言、研究の成果を無視するもので、到底受け入れることはできない」との「抗議」を表明しました。

長崎地裁が不当判決 「被爆体験者」訴訟

半径12キロ圏内で被爆しながら国の指定地域外であるため「被爆体験者」とされている359人が被爆者手帳交付を求めた裁判で、長崎地裁は6月25日、原告全面敗訴の不当判決を下しました。

原告団は7月2日福岡高裁へ控訴。声明で「控訴審でさらに原爆放射線被害の実態を明らかにして、必ずや勝利を勝ち取りたい」としています。

法改正求める意見書採択 北海道で6月に9市町村議会

今年の6月議会から始まった現行法改正を求める地方議会の意見書採択は、7月号で4議会を報告しましたが、北海道でさらに8議会採択の報告がありました。

北海道被爆者協会は、道内の179議会に要請書を送付。札幌市を皮切りに仁木町、古平町、余市町、松前町、奥尻町、真狩村、猿払村、占冠村の議会が採択しました。

非核三原則意見書採択 秋田で全市町村

非核三原則の法制化を求める地方議会の意見書採択で、秋田県仙北市議会が6月29日に採択し、秋田では県議会を除く全市町村議会の採択となりました。

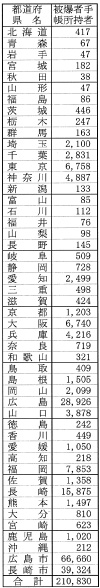

被爆者手帳所有者21万830人に 平均年齢は78.10歳(2011年度末)

2012年3月末現在(厚生労働省調べ)

被爆2世として堂々と生きる姿を

(左)木戸季市さん 日本被団協事務局次長/(右)吉田敬三さん カメラマン(被爆2世)

自らも被爆2世であるカメラマンの吉田敬三さんは、今から9年前に全国各地の被爆2世に会いたいと思い立ち、以来撮影活動を続け、今年8月に『被爆2世108人の肖像』と題する写真展を東京で開催します。そんな吉田さんに、日本被団協事務局次長の木戸季市さんと、被爆2世の現状とこれからについて語り合っていただきました。

被爆2世の人生の転機に親の被爆者の生き方が…

木戸 各地の大勢の被爆2世を写真に撮ろうというのは、どういった考えから始めたことなんでしょうか。

吉田 私はカメラマンとして、カンボジアやアフガニスタンなど紛争地の取材を経験してきましたが、日本から来たと知ると、「トウキョウ」に続いてしばしば「ヒロシマ」「ナガサキ」が話題になりました。私の母親が長崎の被爆者であると言うと、その状況や被害などを詳しく聞かれ、ろくに答えられない自分に気づいたんです。戦争被害者を撮ろうと紛争地に出向いたのに、いちばん身近な戦争被害者である被爆者の母親のことをほとんど知らなかった。

それでは他の被爆2世たちは、被爆者である自分の親とどのようにかかわり、何を考え、どんな暮らしをしているのだろうかと知りたくなり、2003年から各地の被爆2世を探して回り、撮影を承諾してもらえたら、その人がいちばん好きな場所や思い出のスポットを選んでもらい、撮影を続けてきました。

とくに最初の頃は、10人に声をかけて9人から断られました。連れ合いが嫌がるとか、子どもが学校でいじめられるかもしれないとか。被爆者を撮るのはわかるけれど、なぜ被爆2世をとらなきゃいけないんだと言われたこともあります。しかし、被爆者の平均年齢が78歳を超え、毎年数千人減っていくというなかで、被爆の事実が後世に正しく伝わるかどうかは、被爆者の戦後の暮らし、生き方を子どもとして見てきた被爆2世の生き方にもかかわっているのではないかという思いを、撮影を重ねるにつれ強くしていきました。

木戸 そのようなお話を聞くと、では私たちは被爆者としてどのように生きたらいいのかと、あらためて考えさせられますね。

吉田 当たり前の話ですが、ひと口に被爆2世と言っても、一人一人みんな違います。職業もさまざまですし、育児に専念している人もいれば、地域によっては就職や結婚で差別を受けた人もいます。反核や反戦に取り組んでいる人がそれほど多いわけでもないのですが、環境保護、貧困問題、幼児虐待防止などを自分のテーマにしている人もいます。撮影の前に必ず1時間くらいじっくりお話を聞くようにしているんですが、幼い頃から聞いてきた親の被爆体験が、自分の人生を選び取るターニングポイントで、何かしら影響している人が少なくないように感じています。

3度「被爆者」になった

木戸 私は、自分の被爆者としての生き方という意味で振り返ると、「3度被爆者になった」と思っています。長崎の稲佐橋近くで5歳のときに被爆したその日が「1度め」ですが、そのときにはまだ何が起きたのかわかっていなかった。一瞬で世の中が変わって、気を失い、気がついて最初に見たのが散乱したドラム缶だったので、自分は「ドラム缶爆弾」にやられたと思っていました。

「2度め」は、米軍の占領が明けた1952年、原爆を特集した写真誌アサヒグラフを見たときです。被爆者は白血病になる、当時の言葉で奇形児が生まれるなど、マイナスイメージをわーっと植え付けられた。その頃ある人から、広島、長崎以外の場所では自分が被爆者であることをけっして話してはいけないと言われ、説得力を感じたことも覚えています。

その後、岐阜で仕事に就き、実態がなくなっていた岐阜の被爆者の会を再建するようにすすめられ、それが1991年6月に実現したのですが、その時期が「3度め」です。静岡の杉山秀夫さん、当時石川にいた岩佐幹三さんなど、東海・北陸の被爆者たちが次々とやってきて、肥田舜太郎先生を招いて開いた相談会に百人以上集まり、後には長野の前座良明さんにもたいへん強い影響を受けました。

そういう、強くたたかって生きてきた被爆者たちにさまざまに教わりながら、自分もそういう被爆者になりたいと思ったのですが、まだ果たせているとは言えませんね。

吉田 私が写真を撮った被爆2世たちは、そのことで自分の人生を見つめ直すきっかけになったという人が多かったようです。撮影後に6つ切という週刊誌くらいのサイズのプリントにして本人に送るんですが、そこに写っているのは被爆2世としての自分なんですね。だからそこで、被爆2世としての自分と向き合うことになる。それがきっかけになり、親と向き合って、親の被爆体験や被爆者としての生き方を聞く。親である被爆者のほうも、真剣に聞かれたのでじっくり向き合う。そういう人たちがいて、それは写真を撮られたことの成果なんだと思っています。

被爆者の思い受け継ぎたい

吉田 いま、九州や西日本で、被爆2世の会の発足が続いています。福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、宮崎にも準備会ができて。それから、山口、松江市、兵庫…。

木戸 今年6月の被団協総会でも、被爆2世の人たちの活発な発言が目立ちました。被団協としても、2世の問題に本気で取り組みを強めていかなければ、と思っています。被爆者運動を受け継いでいきたいという被爆2世らの発言が、被爆者たちを元気づけていたのが印象的でした。7月の代表理事会でも、2世委員会をつくって具体的な取り組みを進めていこうという方向性を打ち出しています。

吉田 地方に行けば行くほど、孤立している被爆2世がいます。そういう人たちに向けて、私の今度の写真展が、被爆2世の仲間がこんなにいるんだぞというメッセージになればと思っています。それから一般の人たちには、被爆2世という存在に対して、差別なき関心を持ってほしい。どこにでもいる、いまあなたのそばにもいるんですよというところから関心を持って、じゃあ被爆とはいったい何だろうと考えを深めてほしい。

福島の人たちには、こんなに堂々と生きている被爆2世たちの姿を見て、放射線量におびえるばかりではなく、未来に向けて積極的に取り組んでほしい。被爆者のみなさんには、これをきっかけにわが子と向き合って、対話をしてほしい。いま子どもの側の多くが40歳代、50歳代に入って、ようやく少しは被爆者の思いに近づけたのではないかと思っています。

木戸 吉田さんは今度の写真展の案内に、こう書いています。「2世自身が社会に対して堂々と生きる姿を見せることは、様々な不安を抱きながら私たち2世を産み、育ててくれた被爆者である親への恩返しにも繋がると思っています」

私はこれを読んで、うれしいと言うか、こんなふうに思ってくれたのかと、何とも言えない気持ちになりました。被爆者の思いを受け継いでくれるんだなという気持ちを知って、被爆者もまた堂々と生きていかなければならない、被爆者どうし互いに語り合って、広く社会に伝えていかなければという思いを、あらためて強く抱きました。

今こそ被爆者の声を世界に未来に 記憶遺産の会設立記念集会

ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会は7月15日午後、東京の有楽町朝日ホールで設立記念集会「核時代を生きる〜今こそ被爆者の声を世界に・未来に」を開き350人が参加、若い人が目立ちました。

岩佐幹三代表が「わたしたちのめざすもの」として、原爆被害の全体像や被爆者の体験、被爆者運動を未来に伝えることなど4つの課題をあげ、協力をよびかけました。

5つのグループが「被爆者から受け継いだこと」をテーマに朗読、ライブ、映像など披露した後、斎藤紀福島わたり病院医師、香山リカ精神科医、木戸季市日本被団協事務局次長の3氏がパネルディスカッション。

斎藤氏は、「現時点の特徴は『原発の再稼働と復興の停滞』にあり、被災者の苦しみがある。被爆者が核開発競争と核抑止論のなか国家補償と核廃絶を求め続けた痛苦の状況と重なる」と告発。木戸氏は、「核兵器をなくせ、原爆被害を償え、ふたたび被爆者をつくるなは、人類存続のためには実現しなければならない。ともに担い引き継いでほしい」と訴え。香山氏は、「人間にはいやなことを忘れるメカニズムがあるが、真の解決にはならない。向き合い、必要な責任を取り謝罪するところから新しい一歩が始まる」とのべました。

芦屋市役所で原爆展

芦屋市原爆被害者の会は、同市原水協との共催で市役所を会場に7月5日〜12日原爆展を行ないました。「市役所でやったのが良かった」「初めてみた」などの声に、地の利を得たと実感しています。これを機に、毎年同じ場所で同時期に開こうと話し合いました。

相談のまど

介護保険の高額介護サービス費とは

【問】私の母は1人で暮らしていましたが、転んで骨折をして、2カ月入院しました。退院後、1人暮らしはできなくなり施設に入居することにしたのですが、満員で入れないため、今は介護保険制度での入居はあきらめて、月8万円を支払って施設に入所しています。毎月の支払いは大変です。要介護度は3です。

介護保険には「高額介護サービス費」というものがあって、高額の自己負担をした場合に償還されると聞きました。母の場合、適用されるでしょうか。

私もパートで働いているので、家で面度を見るには限度があります。

* * *

【答】介護保険では、同じ月に利用したサービスの1割の利用者負担の合計額が、負担上限額を超えたときに、その分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。負担上限額には段階があり、所得によって決まります。これはあくまでも「介護保険を利用して支払った1割負担分」なので、保険外のサービスに対しては支給されません。

お母さんの場合、介護保険で施設に入居できるまで、ショートステイと在宅での介護を組み合わせるなど工夫してみてはいかがでしょうか。その際、あなたが介護をする場合は、被爆者の介護手当を申請することができます。