「被団協」新聞2012年 4月号(399号)

2012年4月号 主な内容

![]()

「放射線起因性」の是非論点に

第10回原爆症認定制度在り方検討会

第10回検討会の傍聴席を埋める被爆者・支援者たち

第10回原爆症認定制度の在り方に関する検討会が、3月28日午後1時から2時間、厚労省会議室で開かれました。

会議の冒頭、神野直彦座長は、前回検討会で厚労省事務局が出した「当面の議論のポイント」の方向性を一層明確にした新たな提案「論点整理」にそって議論を進めたいとし、発言を求めていた田中熙巳委員(日本被団協事務局長)の提案を10分で簡潔に説明するよう促しました。

田中委員は、厚労省事務局のまとめにそって議論を進めようとする座長に対し、昨年3月、森座長(当時)に要請した手紙の内容を紹介し、検討会を事務局主導の議論にするのでなく自主的、民主的な運営を要請しました。「当面の議論のポイント」は、原爆症認定制度の存続を前提としており、第8回までの検討会の抜本改善を模索してきた議論の流れに逆らうものだと批判し、新たな「論点整理」を提案。あわせて日本被団協の「提言」(本紙2月号、全文は日本被団協ホームページで紹介)を簡潔に説明、議論を求めました。

原爆症認定申請を大量却下する行政判断と却下取消しを求める司法判断の乖離をつくる大きな要因となっている「放射線起因性」について、議論が集中。被爆者援護の立場から定義を変え、「原爆起因性」で幅広くサポートしてはどうか、科学的知見は尊重する立場だが、今生じている問題には対応できない限界も感じている、グレーゾーンを設けて援護してはどうか、放射線起因性は他の戦争被災と区別するため人為的につくられたもので、被爆者の援護をどうするかとなると立ちいかないなどの意見が出されました。

日本被団協の「提言」にある被爆者全員を対象にした「手当」について反対意見があった一方、原爆という悲惨な経験への精神的、心理的なことを考え支給する意味はある。また、財源に限度があるから救済しないというのは順序が違うなどの意見も出されました。

次回も引き続き議論することになりました。

原発再稼働・輸出に反対

日本被団協代表理事会開く

日本被団協は3月14〜15日、東京で代表理事会を開きました。会議では(1)現行法改正運動の推進(2)原爆症認定制度在り方検討会への対応(3)原子力発電所再稼働と輸出反対と要請(4)組織・財政活動(5)被爆2世活動(6)実相普及活動(7)第57回定期総会などについて話しあいました。

原子力発電所の再稼働と輸出反対要請については、総会で決定した原発からの撤退を求める運動方針を確認。安全点検のため操業休止中の原発の再稼働を政府が許可しようとする動きや、原発輸出の動きについて、「今稼働している原発は2基のみ、夏に向けて電力は足りるのか」との心配があることにたいし、「地震・津波への対策ができていないのに再稼働は許されない」「高さ18メートルの防潮堤を何千億円もかけてつくるというが、再生可能エネルギーの開発に力をそそぐべきだ」「被爆者として再稼働には反対」「自国で事故を起こしたのに輸出などとんでもない」などの意見が出され、政府と電力各社に原発の再稼働と輸出を中止するよう申し入れることを決めました。

実相普及活動では、友好団体や支援者と協力して、「被団協」新聞の購読者を非被爆者や団体に広げる、『日本被団協50年史』のさらなる普及、新「原爆と人間」パネルとその解説版パンフ(制作予定)の普及などに積極的に取り組むことを確認しました。

「国は原爆症と認定せよ」原爆症認定近畿訴訟

大阪地裁が判決

原爆症認定を求める訴訟で、集団訴訟終結後初の判決が3月9日、大阪地裁でありました。未認定原告2人の却下処分を取り消す、勝訴判決でした。うち1人が求めていた原爆症認定の義務づけも認められ、裁判所は国に対し「原爆症認定をすべき」と命じました。

原告の申請疾病はいずれも心筋梗塞で、1人は2・5キロ地点直爆、1人は原爆投下当日1・5キロ地点入市です。「新しい審査の方針」の積極認定の対象者であるにもかかわらず、同方針策定後の審査で却下され、提訴していました。

日本被団協は厚生労働大臣に対し、控訴断念を求め要請しました。国は2009年8月に日本被団協との間で締結した「確認書」も、みずからつくった「新しい審査の方針」も無視して被爆者を苦しめ続けている、と断じ、控訴を断念して原告の早期救済と戦争の結果に対する償いをはかるべき、としています。

国が控訴せず、判決確定

控訴期限の3月23日までに国は控訴しませんでした。被爆者原告勝利の大阪地裁判決は確定し、2人は認定されることになりました。新「原爆と人間」パネル 全国に250セット普及

「わかりやすい」と好評

東海北陸ブロック会議で会場に展示(3月21日〜22日石川県山代温泉)

* * *

3・1ビキニデー全国集会の分科会の中で展示しました。ラミネート加工をし、これまで使用していた「原爆と人間展」パネルの裏に両面テープで貼りつけました。色彩も落ち着いていて説明文も大きく、3部構成もわかりやすく、来場者に話をするのもらくでした。3月11日の県内被爆者相談会でも展示し、好評を得ました。大震災・原発事故から一年 原発事故を見すえて

福島で診療を続ける 斎藤紀医師 語る

斎藤紀医師

2011年3月は福島第1原発1号機が1971年3月に運転を開始して40年目、そしてチェルノブイリの事故(86年4月)からちょうど25年目でした。我々は最悪のレベル7をたった25年の間に2回経験したのです。

原発震災の実態

目の当たりにしたこの「原発震災」の実態とは、複数の原子炉が同時的、複合的に破たんし、危機管理の前線であるべきオフサイトセンターがまったくの機能不全に陥ることでした。その機能不全は実は官邸の中枢まで及んでいました。いみじくも「原発震災」は我が国の政治構造を照らし出したのでした。戦後67年、本来、日本戦後史は、日本国憲法前文に示すように、良質で、成熟した民主国家の創出を願って、歩み始めたはずでした。残念ながら、そのあるべきところへの離陸において何かが欠如し、総体として不完全のままであったことを、強烈な事件を通して強く警告したとも言えます。

事故後においても、霞ヶ関の経産、国交、外務、財務、警察などから東電に50人以上が天下ったままとされます。東電は被害を受けた一企業ではなく、巨魁だとわたしは断じています。この巨魁を歴史的に支えてきた体制をあらためて凝視する必要があります。エネルギー創出という決定的役割をつかみ戦後史を貫いた巨魁と、どう対峙するか、1年目以降の焦点になると思います。

また1年という現時点でひとつの指摘をするならば、この原発事故に絡むたたかいの主戦場は決して医学の領域ではないということです。

放射線の問題をとげのようにかかえつつも、被災全体の痛みの構造をしっかりと把握することが求められています。それは半世紀を超えた原爆被爆者の生存とたたかいが教えてくれていることです。

避難

原発いらない!福島県民大集会(3月11日)

原発いらない!福島県民大集会(3月11日)

強烈な土壌汚染のもとで起こったのは避難でした。それは同時に生業を失うことでした。

避難企業3381社のうち1月時点で、再開したのは1065社31%にとどまっています。企業再開の大きな壁になっているのが賠償未達成の問題です。企業から1万4千件の申請のうち、支払われたのは、5千9百件42%です。

6万の被災世帯のうち2万3千2百世帯から賠償申請がなされ、支払いが済んだのは、12月時点で3・9%にすぎませんでした。賠償の未達成が企業や職を失った人たちに大きな苦しみとしてのしかかっています。

3・11後、震災や事故をきっかけに、新規に生じた生活保護世帯は千55世帯、そのうち519世帯が福島での集計です。そしてその87%が県外避難です。福島、そして県外避難の特別な状況が示唆されます。

避難地域となった町村においては、3世代、4世代の世帯が多く、土地を離れるということは、世帯が地域から引き離されるにとどまらず、世帯内が無理に分離させられることです。いちばん小さな子を持つ孫夫婦の世帯や息子夫婦の世帯ができるだけ遠方に避難します。世代間の支え合う態勢が失われ、それぞれが喪失感とともに生きることを強いられました。

家計の危機のみでなく、過労死関連疾病、心理的不安定、離婚の問題などの話もしばしば耳にします。そういう追い詰められたところに生ずる2次的な被害の解決こそ問題にしなければならなりません。国、地方自治体は避難者が15万人を超え続けている状況を深刻に受け止めるべきです。

教育

子どもの教育についてもなかなか光があたってきません。大震災、津波によって3県で、生徒が476人、教師が30人亡くなりました。痛恨の極みです。福島では生徒56人、教師2人が亡くなりました。避難者のうち福島県内避難者には約6千人の児童生徒が含まれています。学校自体を放棄させられたもの、転校したもの、サテライト校に通うもの、さまざまです。教育資材の不足、教育時間の変則、2011年の途中での人事異動など、様々な状況が教育現場で起きています。

教育という構造そのものが、溶融して、漂流しているといえます。そのような中で政府の担当部署が、教師と膝を突き合わせ、とことん話をつめて教師を真に激励し、熱情を持って教育の再興を打ち出した形跡がありません。少なくとも見えてきません。胸が痛む思いです。我が国において教育に携わるすべての人たちが、いま生徒たちの感性と知性が対峙しようとしている大きな問題に、ともに手をさしのべるべきではないでしょうか。

復興の中核は農業

本格的な復興の時期とあらためて言われます。私は、農を守り、漁業、酪農を復権することが決定的と思っています。福島復興再生特別措置法の制定のもとで、今後もいろんなアイデアが出てくると思います。太陽光パネルの最先端工場を誘致する、放射線の第1級の研究所をつくるなど、バラ色のアイデアが語られています。しかしそのようなことが復興の基底になるのでしょうか。復興の基底には、福島県が長い歴史の中でつくりあげてきた農業、漁業、酪農、果物、歴史的精神的な文化である観光など、原発事故で壊されたものの復権こそが、復興の基底にならなければいけません。その中核が農業だと思います。

放射能への不安

チェルノブイリの事故はいろいろな情報を発信しています。「放射能恐怖症」が広範な国民をとらえたという点でも特別でした。中絶の数が、ロシア、ベラルーシだけでなく西ヨーロッパにも広がり、数は万単位と言われています。しかし福島原発事故は放出された放射性物質の量、期間、汚染食材の摂取の状況においてチェルノブィリ事故とは異なります。計測されてきた被曝量の数値からも理解されます。原発事故が起きた時に過剰な恐怖症から中絶に至る事態は絶対に避けたいと、日本の産婦人科学会はいち早く声明を出しました。中絶しなければならないレベルではないことを伝えたのでした。

人体に関わる影響については少しずつデータが出てきています。冷静に対処すべきです。そのうえで言えば、避難先で定着したいとする思い、避難した人が帰村したいとする思い、いずれも国が責任をもって総合的施策を打ち出し人権確立の視点から対応すべきです。

医療の再建

医療体制の面から言えば、福島県の東半分は3・11以前と比べ医師数も看護師数も大幅に減少しました。閉院や、病床を削減したところがたくさんあります。帰村宣言を出されても一般医療、救急医療も含め対応は困難となっているのが現状です。医療の再建こそが、住民の喫緊の課題であることに留意すべきです。子どもと向きあう

昨年の暮れに福島市の渡利中学校で講演を頼まれ、全校生徒に放射線について話をしました。冒頭、「人間が生きていく上で、大人と子どもの区分は絶対的なものではないと思います。しかし、今日は大人の代表として、子どものみなさんにこのたびの出来事を謝罪します」と述べ、「今日の話は難しく、分からないことが多いと思いますが、高校、大学へ進んでどうか自分で学び、研究してください」と続けました。子どものリスクを語る時、子どもたちとしっかり向き合い、その世代の役割に触れることの大切さを感じました。

子どものリスクについて最も確実な統計は原爆被爆者のデータです。

20歳の人が100ミリシーベルト被曝して、一生のうちにがん死にいたるのは0・9%、約1%増えます。10歳の子どもの場合は2・1%、約2%増えます。それが、感受性が2倍だということです。今日1000人の日本人のうちがんで死ぬのが300人として、30%です。それが20歳で被爆した場合は31%になり、310人になる。子どもは320人になる。リスクとしては10人と20人ですから倍です。そういうリスクの増加があるということを伝えました。しかし子どもをめぐる問題で、もっとも重要なことは、先ほどの教育の問題も含め、当面の切実な課題は広範にあるということです。けっして放射線の問題に特化できないということです。リスクを正しく見つめること、対処を狭いものにしてしまわないことがきわめて重要です。

大惨事

一般に大惨事がもたらす健康被害の特徴は、失職という労働からの疎外、コミュニティの希薄化という地域社会からの疎外、個としての不安の増大がもたらす家族からの疎外など、異種の疎外が連鎖し固定しやすいことです。このような背景が時に心身の健康被害を促進させます。何としても手をつなぎ合わせる努力が必要です。内部被曝

内部被曝については、その線量がいかなるものかを度外視し、線量が高い場合も極めて低い場合も区別なく危険だという考えがあります。私はその立場をとりません。昨年5月の連休時に、私たち(広島大学グループ)は飯舘村、川俣町の15人の住民から尿を採取させていただき、放射性ヨウ素と、放射性セシウムの内部被曝を確認しました。その後各方面からホールボディーカウンターによる内部被曝の測定結果が示され、いずれも1ミリシーベルト以下でした。原発事故による内部被曝を確認した意味は重いと考えますが、内部被曝、外部被曝線量を可視化し、冷静に対応することが求められます。

晩発性障害

私はこのたびの種々の線量評価と、被曝防止に向けた様々の努力を踏まえつつ、避難地域を別とすれば晩発性障害の可能性は確率論的に少ないと述べてきました。そして現実的には生活圏におけるホットスポットの存在と二次的に回収された汚染土壌等からの被曝回避、食品の安全管理等、被曝線量の低減、健康管理の徹底こそがもっとも望まれていると述べてきました。原爆投下の67年前、あるいはチェルノブイリの25年前と比べると、公衆衛生、予防医学、治療医学など医学医療の発展は日進月歩で、巨大なものがあります。がん、白血病の診断と治療において、私が医者になった当時と比べたら天と地の開きがあります。国民の自立的、自主的動きもまったく異なる状況にあります。晩発性障害のリスクとは国民一般の生活の質と健康レベルに深く規定され、かつ被爆後の時間的経過のなかで個々人において軽減消失したり、あるいは残ったりしてゆきます。したがって個々人のリスクは固定的なものではなく、むしろ社会と暮らしの改善、医学医療の発展のなかで克服できるものなのです。

原発の存否は明白

原子力産業(原発)が社会に存続できる条件はありうるのでしょうか。すでに指摘されているように核廃棄物の貯蔵は六ケ所村、および各原子炉で考えても数年の余地のものが目立ちます。無責任のまま原発を続けることは、未来に対する歴史的責務を放棄していることといえます。このたびのレベル7の事故も、実は幸運中の幸運、ぎりぎりの所でとどまったものと言われています。そのような意味で言えば、原発事故のリスクはひとつの社会が持ちこたえ得るものとは到底いえません。つまり原子力産業は、国民が「平穏に今ここに生きる」ことに対しても社会的責務をはたすことはできません。そしてジプシーといわれる原発下請け労働者の問題に目を向ければ、彼らの被曝線量はトータルとして規制値を超える可能性が高く、また安定的な将来設計が困難な状況に置かれて来たといえます。つまり本来、人格陶冶の根本的土台である労働権が、それと相いれない障害を前提としているならば、それは近代的労働とは到底いえません。産業に普遍的に求められる倫理的責務を原子力産業がこれまで担ってきたとは到底いえません。繰り返せば、我が国がこれまで進めてきた原子力産業のなかに、原子力産業がこれからも存続してもいいとする根源的理由を見出すことは困難と言えます。さいごに

1年が経過して分かったことは、被災したことに対する「完全賠償」を求めるたたかい、その視点の確立がもっとも大事であるということです。そのことが新しい時代を切り開くためには不可欠と思われます。非戦・非核へのたたかい誓う

3・1ビキニデー 墓前祭・集会

3・1ビキニデー墓前行進

3・1ビキニデー墓前行進

墓前祭の中村事務局次長

墓前祭の中村事務局次長

午後のビキニデー集会は、全国から約1800人が参加しました。静岡県実行委員長で県被団協の川本司郎会長は「若い世代の参加が多く、例年以上の真剣さを感じる。広島、長崎、ビキニとともに福島を見つめ語り継ぐことが大切」とあいさつ。原発事故被災者への支援と放射能被害根絶、原発撤退などを含むアピールを採択しました。

さよなら原発集会 広島・山梨

さよなら原発広島集会

さよなら原発広島集会

午前中は原爆資料館でつどいを開催。午後は広島中央公園に市民約2000人が集結し、県被団協の坪井直理事長、平岡敬元広島市長、森滝春子さん、福島から移住している被害者が発言、その後市内をデモ行進しました。(広島・箕牧智之)

山梨では3月11日「さよなら原発なくそう核兵器3・11やまなし行動」を行ないました。山梨県原水爆被害者の会の高橋健会長も発起人のひとりです。午後1時からの甲府駅北口広場の集会に500人以上が参加、ミニ講演「原発と核兵器 ― 人類と共存できない」のあと福島からの避難者や原爆被爆者が発言し、最後に被害補償や原発廃炉を求める集会宣言を確認しました。集会後は街頭行進し、集会宣言を東京電力山梨支店に提出しました。

映画『核の傷 ―― 肥田舜太郎医師と内部被爆』

日本被団協顧問の肥田舜太郎さんの言葉から、原爆被害の実相や内部被曝などを浮かび上がらせるドキュメンタリー。2006年にフランス人監督によって作られ、フランス、ロシアなどでテレビ放映されました。

4月7日から東京・渋谷のアップリンクにて公開ほか、各地で自主上映も。問い合わせはTel03―6821―6821。

生命を大切にする国に 全国空襲連が法案骨子

弁護士 内藤雅義

2010年に発足した沖縄戦被災者を含む全国空襲被害者等連絡協議会(全国空襲連)の働きを受け、11年8月「空襲犠牲者等援護法(仮称)を実現する議員連盟」(空襲議連)が発足しました。

全国空襲連では、空襲議連と協議しながら、以下のような内容の法案骨子を策定。その内容は、国家の政策としての戦争によって被害・犠牲を受けながら放置されてきた人間として、放置したままで終わらせてはならない最低限の被害・犠牲の確認と援護です。そして未来に向けて戦争の記憶を歴史に留めることを求めています。

1、空襲被害者等援護法と沖縄特別補償法の趣旨

「国の責任において」「給付金等の支給の援護、被害の実態調査等を行う」

2、両立法の骨子

1援護の内容

(1)死者の遺族に弔慰金と、障害者に障害給付金、両親を失った孤児に特別給付金を支給する

(2)空襲等の被害の全国調査を実施する

(3)戦争犠牲を銘記し、追悼碑及び記念館の建設する

3、援護の原因の範囲

空襲被害者等援護法は、開戦から終戦までの空襲や艦砲射撃及びこれに類似する戦闘行為による現在の日本国内の被災(当時の日本船籍の船舶内も含む)について、沖縄特別補償法は、1944年10月10日以後の沖縄県内戦時行為による上記の「援護の内容(1)」の対象となる被災を原因行為としています。

ご承知のように原爆被爆者対策基本懇は、国民は戦争で何らかの被害を受けたのだから皆で我慢しなければならないという戦争被害受忍論と、それを基礎とする一般戦災者との均衡を盾に、被爆者対策を生存者の放射線被害だけに限定することを合理化しました。

戦争被害受忍論は結局、重大な犠牲を受けた人が、もっとも重大な犠牲を強いられることを意味します。大震災の後、生命を大切にする国の基礎を確認する立法にしたいとして、運動が進められています。

相談のまど

4月から介護手当限度額は

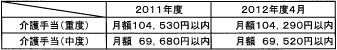

【問】3月号に、4月からの手当額変更についての記事がありましたが、介護手当については「検討中」とのことでした。その後、どうなりましたか。

* * *

【答】4月から、被爆者の介護手当限度額は、表のように下がります。介護手当は、被爆者が原爆の影響で精神上、または身体上の障害をもち、介護が必要な状態になって、費用を出して身のまわりの世話をする人を雇ったときに支給されます。手当限度額は、障害が重度の場合と、中度の場合に分けられます。

在宅で介護を受けた場合が対象で、認められれば、介護保険のホームヘルプサービスを受けたときに支払う一割の費用負担などを、介護手当として請求できます。

同居の家族から介護を受けている場合は、重度の障害であれば家族介護手当の対象になります。

本の紹介

『被ばくと補償』/直野章子著

(平凡社新書840円)

「被ばくと補償」の問題を、著者は、今もっとも読者の関心を引く福島原発事故の問題から説き起こしています。そして原爆被害者への国の受忍政策や被爆者の運動の話題や情報を豊富に読者に提供し、特に「被ばく補償」に関わる情報が網羅されています。

4つの章に分けて問題を解明していますが、たくさんある難しそうな話題があまり抵抗なく読めるのは、4章をそれぞれ独立して読める構成にしてあることと、何よりも歴史上の原典に当たりながら、被爆二世として多くの被爆者の話に耳を傾けてきた著者の、被爆者に寄り添ってやさしく語りかけるような文章にありそうです。

第2章では原爆被害者問題の核心と運動の歴史が詳述されており、日本被団協55年のたたかいの格好な紹介にもなっています。

第3章で国が原爆被害を矮小化しながら受忍を押しつける道具に使っている「放射線起因性」の本質を鋭く追究。最後の章は、原爆被害者に強いてきた受忍政策は空襲犠牲者など他の市民の戦争被害者への受忍政策と通底するものであることを受忍論の系譜から解き明かしていきます。

また、アメリカの核政策からくる放射線被害の過小評価が原爆症認定問題などの被爆者対策に巧みに使われており、この問題は福島原発事故による被ばく者対策へ波及する問題であることを警告しています。

被爆者手帳取得の証人さがし

水上正則さん 大正15年7月生まれ、佐賀県唐津市平野町出身。

水上さんは昭和20年当時、長崎県香焼村の川南工業香焼島造船所で、スクリューやシャフトの製作に従事していました。

8月9日の原爆投下時寮にいましたが、会社の命令で1組12人の編成で救援隊を組み、10日と11日、浦上天主堂付近で救援活動を行ないました。

玉音放送を寮で聞き1週間後、帰郷しました。

連絡先(唐津市原爆被害者の会・平山末廣さん)=唐津市旭が丘6―11/Tel0955―73―7645 FAX0955‐75‐3030