「被団協」新聞2012年 2月号(397号)

2012年2月号 主な内容

![]()

原爆症認定制度への提言を確認

日本被団協 全国代表会議 1月25〜26日

「提言」は、昨年秋以来、日本被団協代表理事会で検討を重ね、同日午前の代表理事会で決定しました。

原爆症認定申請が厚労省で大量に却下されつづけたことから、集団訴訟に訴えざるを得なかった経過を振り返り、8年余りに及んだ裁判で全ての裁判所が厚労省の認定の在り方は間違いだと指弾していることを指摘し、認定制度のあり方を抜本的に改正するよう提案しています。

これまで厚労省が無視してきた残留放射線の影響などを含め原爆被害を総合的にみるよう求め、手当について、介護手当、小頭症手当を除く諸手当を一本化して「被爆者手当」を創設し、全被爆者に支給して障害をもつものに加算するよう求めています。この「被爆者手当」は現行の健康管理手当相当額とすることが妥当であるとし、加算後の最高額が現行の医療特別手当額を下回らないことを求めています。

「提言」では3つの加算区分を提案。がんの場合、手術、抗がん剤治療は最高の区分3、内視鏡での切除、服薬治療は区分2、治癒した場合は区分1などを考えられる区分例として示しています。

中央行動

日本被団協は1月25〜26日の代表者会議に続き26日午後、中央行動を行ないました。各政党に対し、現行法改正要求と「原爆症認定制度のあり方に関する日本被団協の提言」への支持などを要請しました。

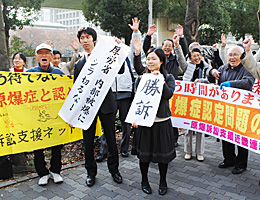

原爆症認定集団訴訟 最後も大阪地裁で勝訴

大阪地裁前で勝利を喜ぶ支援者たち(12月21日)

2003年に始まった原爆症認定集団訴訟は、306人の原告が17の地裁に提訴し、今回の大阪地裁判決で事実上終結、全ての裁判所が厚生労働省の認定審査が誤りであると指弾するなど厚労省の認定のあり方の不当性が明確になりました。

今回の判決は、国が認めようとしなかった入市と残留放射線による内部被曝について「内部被曝による身体への影響には、一時的な外部被曝とは異なることを念頭に置く必要がある」と改めて確認しました。

福島第1原発事故による放射線被曝に対して、抜本的で長期間にわたる綿密な調査に基づく対策が必要であることも示しました。

集団訴訟の集結にあたって

日本被団協事務局長・田中熙巳の談話

2011年12月21日、大阪地方裁判所において、集団訴訟近畿第3次訴訟の勝利判決が言い渡され、集団訴訟は事実上終結しました。306人の原告の内敗訴した1人が2009年8月の確認書の内容を受け入れず、控訴した裁判が残っているため「事実上終結」としています。

9年にわたる集団訴訟運動は原爆症認定の在り方に大きな改善を勝ち取り、306人原告の多くを新たな基準で認定させ、確認書に基づいて、一審勝訴の原告を認定させることができました。また一審敗訴の原告27人について、確認書に基づき制定された基金法により救済金の支出を勝ち取りました。

大量申請の呼びかけから始まった集団訴訟運動の中間総括を2011年3月7日の代表理事会で行ないました(「被団協」2011年4月号に全文掲載)。このとき残されていた東京地裁と大阪地裁の勝訴判決も、それまでの27勝した判決を一層豊かにするもので、中間総括を大筋で改める必要はありません。

原爆症を放射線起因にのみに限定する現行法の認定制度を根底から改める法改正が強く求められています。「原爆症認定制度の在り方に関する検討会」の論議も生かしつつ、原爆被害に対する総合的援護の実現に全力をあげましょう。

被爆者対策の総合的改善をもとめる意見あいつぐ

第8回認定制度検討会

第8回原爆症認定制度の在り方に関する検討会が1月24日午後、厚生労働省会議室で開かれました。会議では、認定制度にとどまらず、被爆者対策の総合的改善が必要との意見が相次ぎました。

会議の冒頭、森亘座長の健康上の理由で神野直彦副座長が座長に、長瀧重信委員が副座長になることが報告されました。

最初に司法判断と大きくかけ離れた行政処分の認定基準に関連する資料が厚労省から提出され、厚労省側が内容を説明しました。

これをうけ神野座長は、行政処分と司法判断の乖離について議論を深めるよう求め、各委員が発言しました。

厚労省資料について、行政は科学的知見で処分し司法は別の基準で判断するという対立図式の整理はミスリードになるとの意見が出されました。

田中熙巳委員(日本被団協事務局長)は、司法から行政処分の間違いをあれだけ言われながら、厚労省は司法の判断をどう受け入れ、どう改めようとしているのかが全くわからないと指摘し、司法判断をいかす方策を求めました。

議論では、原爆症を厚労相が認定する現行法でいいのか、現行の被爆者対策はつぎはぎで諸手当のギャップが大きく病状に応じた段階をつくる必要がある、放射線起因性は科学的であるべきだが放射線起因性は考えないで原爆起因性で援護するのも1つのアイデアだ、科学的知見も変化する、被爆者援護の立場で援護策を考える知恵がいる、検討会はどう救済するかを判断する場だなどの意見が出されました。

神野座長は、まとめで次回以降具体的な改善策を議論するよう提起しました。

被爆者を受け継ぐ

昨年12月に開かれた九州ブロック講習会の「今後の被爆者運動と二世問題」分科会で、多くの被爆二世から積極的な発言が相次ぎました。その中から、「二世の運動も、被爆者と同じ平和を希求する精神から」という吉川徹さんと、「親(被爆者)はとにかく子どもを引っ張り出して」という木山大輔さんの発言(要旨)を紹介します。

吉川徹さん(59歳)

現在「NPO法人筑紫原爆被害者の会」の副理事長を致しております。3年前に母に誘われてこの会に初めて参加しましたが、出席して私の価値観が一変しました。

「2020年には自分たち被爆者はその生涯を閉じるだろう。したがって2016年くらいが証言活動の限界だろう。だから今のうちに会を法人化して、受け継ぐ二世が後々困らぬようにして、自分たちの思いを確実に伝えるのだ」との被爆者の皆さまのお気持ちを、理解することができたからです。

人生には常に「希望と危機感」が同居しています。被爆二世にとって、「希望」は今後も平和であり続けること、「危機感」は被爆者からの継承をスムーズに行なえるだろうか、自己の健康管理を維持できるのか‐だと思います。過去に喘息で2回、大腸ガン1回、脳梗塞1回と、4回の発病〜入院を経験しました。

何のための被爆者運動なのか、何のための二世運動なのか‐それはどこまでも「平和を希求してやまない祈り」だと思います。そのために、87歳の坂本さんや84歳になる母は、小学生に「あなたたちの将来が平和であること、それを願って必死の思いで証言活動をしている」と語るのです。その傍らで見ている私たち二世が、動かずにいられない思いになるのは必定です。「自分にできることを自分で考えて行動すること」です。手帳の獲得、健康診断なども大切ですが、あくまで前提として「平和を獲得する」ことを目的としている、そのことをあらためて心に留める必要があると、今はそう感じています。

木山大輔さん(38歳)

7〜8年前に福岡で開催された九州ブロックの講習会に、母が大分から参加したいが福岡の土地勘がないので連れていってくれというので、親孝行のつもりで参加しました。その時の二世分科会に集まったメンバーで、福岡の被爆二世の会を作ろうじゃないかということになり結成しました。

つまりきっかけは母が「道がわからない」と…これは母の策略だったかもしれないのですが、うまい具合に連れて来られて。当時まったくそんな活動をするなんて考えていなかったのですが、会に参加して話を聞いて、「それはなんとかしなきゃいけん」と思って始めました。

二世は、親から聞いて参加したという人が多いんです。ですから被爆者の皆さん、地区の総会などで「画鋲を貼るのが大変」とか、いろいろテはあると思うんです。そういうことをきっかけに、子どもさんたちを連れてくる。そうすればお子さんたちも、被爆二世ということを少なからず意識しているはずなので、思うことがあると思うんです。それぞれの考え方もあるでしょうから、それ以降はお子さん自身に任せればいいと思います。

とにかく最初のきっかけというのはお父さん、お母さんの力によるところが大きいのです。何かの時に引っ張り出していだたければ、それがきっかけになって二世活動というのは広がると思いますので、よろしくお願いします。

6党に政党要請行動

現行法改正と「提言」実現訴え 日本被団協中央行動

|

|

| 民主党要請 | 公明党要請 |

|

|

| 共産党要請 | 社民党要請 |

|

|

| みんなの党要請 | 新党改革要請 |

[民主党]高木義明衆院議員と大久保潔重参院議員が対応しました。国の償いについては党の政調会で検討することになっている、原爆症認定問題は在り方検討会の結論を待って対応したい、などの発言がありました。

[公明党]谷合正明参院議員、秋野公造参院議員、斉藤鉄夫衆院議員が対応しました。日本被団協の「提言」については具体的に検討する、在り方検討会で結論を後ろ向きにされては困る、などの発言がありました。

[共産党]小池晃党政策委員長、井上哲士参院議員、田村智子参院議員ほかが対応しました。日本被団協の「提言」は合理的、一刻も早い法改正は政治の責任だ、党派を超えた運動に、などの発言がありました。

[社民党]福島瑞穂党首が対応しました。要請全体への賛意を示し、原爆症認定問題ついては司法と行政のかい離の実情に深い理解を示して、早急な改善の必要性を強調しました。法改正要求への賛同も約束しました。

[みんなの党]川田龍平参院議員が対応。自身も薬害被害者であり原爆被害者の立場はよくわかると話し、原爆被害を認めようとしない国・厚労省を批判しました。

[新党改革]舛添要一参院議員の福嶋輝彦秘書が対応。「確認書」では奔走した、当時とは事情が違うが趣旨はわかるのでできるだけの協力をしたい、と発言しました。

現行法改正賛同議員署名(1月27日現在)

| 衆議院 | |||

| 海江田万里 | 民主党 | 東京 | 1区 |

| 江端 貴子 | 民主党 | 東京 | 10区 |

| 青木 愛 | 民主党 | 東京 | 12区 |

| 木村たけつか | 民主党 | 東京 | 14区 |

| 初鹿 明博 | 民主党 | 東京 | 16区 |

| 末松 義規 | 民主党 | 東京 | 19区 |

| 櫛渕 万里 | 民主党 | 東京 | 23区 |

| 早川久美子 | 民主党 | 東京 | 比 例 |

| 井上 信治 | 自民党 | 東京 | 23区 |

| 高木 陽介 | 公明党 | 東京 | 比 例 |

| 参議院 | |||

| 高橋 千秋 | 民主党 | 三重 | 19 |

| 大河原雅子 | 民主党 | 東京 | 19 |

| 田村 智子 | 共産党 | 比例 | 22 |

| 紙 智子 | 共産党 | 比例 | 19 |

| 大門実紀史 | 共産党 | 比例 | 22 |

| 川田 龍平 | みんな | 東京 | 19 |

| (数字は選出年度=平成) | |||

55年の歴史かみしめ思い新たに

広島県被団協 結成55周年記念式

結成55周年記念式典であいさつする坪井理事長

55年のあゆみがパネルやスライドなど映像と語りで紹介され、結成当時のメンバーで生存者は3人との報告も。当時のリーダーの方々の、手弁当で着の身着のままで訴える姿は胸を打ちました。

また、県内の活動功労者51名に対し、感謝状が贈呈されました。

正午からの祝賀会では神楽や踊りの余興が、被爆者98名の被爆後の人生談義に華を添えました。(広島・箕牧智之)

アメリカの「Zマシン」による核実験に抗議

アメリカが2011年7月から9月の間に核兵器の「安全性」、「有効性」について調査する実験を行なっていたことがわかりました。この実験は「Zマシン」と呼ばれる強力なエックス線発生装置を用いて核爆発に近い超高温、超高圧状態をつくり出し、プルトニウムに照射して調査するというもので、10年11月と11年3月にも実施。

日本被団協は1月12日オバマ米大統領あての抗議文を在日米大使館に郵送しました。抗議文では「大統領は『核兵器のない世界』を自ら提唱しながら、核兵器の使用を前提とした実験をつづけ自国の核兵器を維持する姿勢を変えていないことに、私たちは強い怒りを持って抗議する」とし、核実験計画を永久に放棄すること、「核兵器のない世界」の速やかな実現をはかること、核兵器廃絶国際条約締結への多国間交渉をただちに開始することを求めています。

広島で抗議のすわり込み

大間原発建設中止もとめ

津軽海峡はさみ青森大間、函館市民が連携

写真右下の家が「あさこはうす」。後ろに原発建設のクレーン林立

民家のすぐそばで建設中の大間原発

大間原発は、世界で初めてモックス燃料(注)を全炉心で燃やすとても危険な原発です。那須火山帯の真っただ中にあり、最近では、目の前の津軽海峡には活断層があるとの指摘もあります。昨年3月11日の東日本大震災での東京電力福島第一原発事故で建設は一時中断していますが、進捗率は37%で、全国14基の計画・建設中原発で島根原発3号機に続き工事が進んでいます。

3・11以来世論は、劇的に脱原発に向かっているなか、青森県の原発安全検証委員会は、同年11月の報告で「安全上問題はない」として工事の再開を認め、県知事も追認しました。民主党の事業刷新会議でも建設再開を容認しています。

建設永久凍結を求める工藤壽樹函館市長は、青森県や国の動きに警戒心を強め、新年の1月24日には市議会議長と近隣の北斗市、七飯町の首長、議長と6人で国と電源開発に建設の永久凍結を申し入れました。

建設指し止めなどを求める裁判も進んでいます。昨年12月には5回目の公判が開かれ、第2次提訴も始まりました。

中止を求める署名が短期間に4万7千筆も集まり国に提出。10月から12月にかけて連続して集会、デモ、講演、学習会が開かれ、運動は、地域ぐるみで広がりを見せています。

あさこはうす

大間の原発建設敷地130万平方メートルの中心部に有刺鉄線に囲まれた1万平方メートルの私有地があります。巨額の買収費に屈せず原発建設反対を貫いた故熊谷あさ子さんがログハウス「あさこはうす」を建設しました。原子炉までわずか300メートル。娘の小笠原厚子さんが、母の遺志をつぎ「あさこはうす」を守り原発建設反対を貫いています。

10月29日に開かれた青森県自治体研究所主催の「原発・核燃機器からの地域再生」のシンポジウムでは、大間からの報告に小笠原さんのほか函館市民も加わりました。

大間原発建設地と函館市街地は津軽海峡をはさんで23キロメートル、晴天なら見える距離です。函館と大間、青森の住民運動が結びつき、原発工事再開を許さない運動が始まっています。

注【モックス燃料】ウランとプルトニウムの酸化物を混合した核燃料で、「モックス」は、混合酸化物燃料の略称。プルトニウム濃度を高めており、使用、再処理など技術は未確立のままです。

原爆症認定制度に関する「提言」で被団協が求める手当について

【問】日本被団協が原爆症認定制度について「提言」を出す、というニュースをラジオで聞きました。手当の一本化を求めるということですが、どういう内容ですか。

* * *

【答】日本被団協は1月25日「原爆症認定制度のあり方に関する日本被団協の提言」を決定し、厚生労働省での「原爆症認定制度の在り方に関する検討会」に提出することにしました。「提言」では手当について、介護手当と小頭症手当を除く諸手当を一本化して新たに「被爆者手当」を創設し、すべての被爆者に支給してさらに障害をもつものに加算するよう求めています。これは日本被団協の「現行法改正要求」に基づくものですが、「提言」では具体的に、以下のことを提案しています。

(1)全被爆者に支給される「被爆者手当」は現行の健康管理手当相当額が妥当であること。

(2)障害をもつものへの加算後の最高額が、現行の医療特別手当額を下回らないこと。

(3)加算は3区分を提案。疾病や障害の具体的提案はしていませんが、考えられる例として、がんの場合で説明しています。手術や抗がん剤治療は最高の区分3、内視鏡での切除や服薬治療は区分2、治癒した場合は区分1、などです。

(4)区分の内容については政令でさだめること。

なお、これらは「提言」を検討会に提出したからといってすぐに実現するものではありません。法律改正が必要なので、それまでは現行の諸手当が存続します。

法律を改正させ「提言」を実現させるには、政治家や国民世論の支持を得るための、大きな運動が必要です。