「被団協」新聞2010年 12月号(383号)

2010年12月号 主な内容

![]()

日本被団協に平和サミット特別賞/ノーベル平和賞受賞者サミット

歴代ノーベル平和賞受賞者・団体の代表者が集って11月12〜14日、広島で「2010年ノーベル平和賞受賞者世界サミット」が開かれ、日本被団協に「平和サミット特別賞」が授与されました。

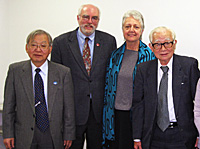

(右から)坪井代表委員、谷口代表委員、田中事務局長、田中事務局長、箕牧全国理事(広島)。谷口代表委員が持っているのが特別賞のトロフィー「平和の手」。原爆や暴力により荒廃した土地を表す土台から、クルミ材で作られた4つの手が伸びています。

受賞理由で「日本被団協は各国の核実験に抗議するとともに、被爆の実相を広く世界に伝えるため、被爆者代表団を各国に派遣し被爆体験証言を行なっているほか、国内外で原爆展や国際会議を開催するなど各種活動を精力的に行なっている」とし、今年のNPT再検討会議代表団のニューヨークでの活躍も高く評価しています。

ノーベル平和賞受賞者サミット最終日の14日、広島市の平和記念公園で行なわれた授賞式には、坪井直・谷口稜曄両代表委員らが出席。スピーチに立った坪井代表委員は「核兵器廃絶と恒久平和の建設のため、命ある限り努力する」と、力強く訴えました。

ノーベル平和賞に日本被団協を推薦/アメリカフレンズ奉仕委員会が

(右から)岩佐、ガースン、木戸の各氏

長崎新聞文化賞/山口顧問が受賞

山口顧問は平和・福祉部門で、原爆被爆の重い後遺症に苦しみながら、反核・平和運動の指導者として国際的な業績を残してきたことが認められました。

各地で相談事業講習会/現行法「改正」問題を討議

九州ブロック講習会・佐賀

全国各地で、中央相談所の相談事業講習会が、ブロックごとに開催されました。その中で、現行法「改正」問題について、報告・討議が行なわれました。

日本被団協から、田中熙巳事務局長や木戸季市事務局次長が講師として出席し「現行法の改正をとおして国家補償の実現をめざす運動の意義」をテーマに報告し、議論を呼びかけました。

報告では、原爆被害への国家補償は、国の行為として行なった戦争による原爆被害に対して国が償うことを求めるものであることを確認。市民の戦争被害に対して国が償う制度を作り上げることは、「ふたたび被爆者をつくらせない」「私たちと同じ苦しみを未来にわたって誰にも味わわせない」ことを願う被爆者のつとめであり、高齢化したからといって投げ出すわけにはいかない運動であると強調されました。

被爆者一人ひとりの、償われるべき被害をはっきりさせ、それを要求の中に打ち出していくこと、自分の言葉で要求を語ることが大事であることを確認しあいました。

熱心に学び、交流/中央相談所講習会、各地で

北海道ブロック

中国ブロック

東海北陸ブロック

四国ブロック

関東甲信越ブロック

中央相談所の相談事業講習会は、北海道ブロックが10月29日札幌で12人参加、四国ブロックが10月29〜30日高知で26人参加、九州ブロックが11月9〜10日佐賀・嬉野で約250人参加、中国ブロックが11月11〜12日広島・宮島で約190人参加、関東甲信越ブロックが11月14〜15日埼玉・嵐山で約40人参加、東海北陸ブロックが11月17〜18日三重・湯の山で約100人参加で、それぞれ開催されました。被団協から田中事務局長、木戸事務局次長、相談所から伊藤直子理事が、講師として参加しました。

「日本被団協や道被爆者協会の存在意義や法改正の必要性の理解が深まった」との感想が寄せられる(北海道)、討論で現行法の問題点が多角的に指摘され、二世問題への関心と不安が多くの参加者から表明される(四国)、若い人への継承をテーマにマンガ家の西岡由香氏を講師に招く(九州)、鎌田七男医師を招き「今すぐ役立つ健康づくり」の話をきく(中国)、斎藤紀医師を招いて集団訴訟で明らかになったことを学ぶ(関東甲信越)、冒頭で映画『原爆の子』を上映して実相普及活動へのヒントを得る(東海北陸)など、ブロックごとに工夫された企画にそって、熱心な学びあいと話し合いが行なわれました。

現行法「改正」要求(案)について

専門家・団体との懇談会開く―日本被団協現行法改正検討委員会

現行法改正要求(案)についての専門家・団体との懇談会(11月20日東京・芝弥生会館)

日本被団協が全国討議を行なっている現行法改正要求について、11月20日、専門家と諸団体の意見を聞く懇談会を開きました。

専門家として、栗原淑江、浜谷正晴、直野章子、内藤雅義、宮原哲朗の各氏が、団体からは日本青年団協議会、原水爆禁止日本協議会、原水爆禁止日本国民会議、全日本民主医療機関連合会、全国空襲被害者連絡協議会の各団体から代表1人ずつが参加。日本被団協からは、現行法改正検討委員会のメンバーが出席しました。

専門家からは、現行法“改正”という提起では討論が現行法の枠内に限定される危険性があること、8項目の要求は基本的要求と制度改善要求が混在していて問題をわかりにくくしている点があること、死者への償いについての被爆者の思いは遺族への個別補償にとどまらず原爆による死者すべてに対するものではないか、医療補償は今の原爆症認定制度に大きな問題があるのではないか、などが指摘されました。

団体からは、戦争被害が受忍させられている現実は被爆者だけの問題ではない、国家補償を求めることは受忍論を打ち破り戦争を否定するものであることを初めて認識した、心を一つにして運動を進めて行くことが大事である、などの発言がありました。

日本被団協は、年明けにも懇談会を開き、並行して全国討議と委員会での討議を進めて、来年3月までに要求案を確定する予定です。

非核三原則法制化運動、実相普及活動、法「改正」議論への参加・協力を求め

被団協が2団体に要請

被団協の要請を受ける井上原水禁事務局長(左)と高草木原水協事務局長(右)

日本被団協は、11月16日、原水爆禁止日本協議会と原水爆禁止日本国民会議の2団体に対し、被団協の運動への協同を求め要請しました。

日本被団協から田中熙巳事務局長と岩佐幹三、児玉三智子両事務局次長が出席し、「非核三原則」法制化運動、実相普及活動、現行法「改正」運動について、共同の運動として取り組んでほしいと要請。「援護」「救済」ということにとどまらず、各地で一緒に運動に取り組むことで、被爆者の思いをつないでほしいと強く求めました。

団体側は、組織内に被団協の運動を紹介し、署名用紙を配布するなど、協力を約束しました。

意見書採択

非核三原則の法制化を求める地方議会の意見書採択、10月25日以降11月22日までの報告分です。

福岡=朝倉市

これまでに採択を要請して、返事をもらっていない議会には、結果の問い合わせをしましょう。12月議会のあとは3月議会に向け、運動を強めましょう。

法「改正」議論にあたって/出された疑問にこたえて―

現行法改正要求に関して、全国都道府県代表者会議や各地の学習会、相談事業講習会などで出された、いくつかの疑問や意見についての議論をまとめてみました。

現行法はすでに国家補償になっているのではないか

原爆症認定制度に国家補償的配慮があるとされていますが、これは原爆被害の中の放射線被害に限定した対策であり、すべての原爆被害に対する補償ではありません。

現行法はどんな法律か

現行法は、被爆者が長い間国家補償要求をかかげて運動を続けるなかで一つひとつたたかいとってきたものです。国は被爆者の要求に押されて、少しずつ譲歩し現行の諸制度を作りました。国家補償を拒否していることもあって、その制度は積み木細工のように複雑になっています。

被爆者が受けた原爆被害とは何か

あの日、地獄の中で亡くなったむごい死があります。今日までつづくむごい生があります。すべての被爆者が、いのち、からだ、くらし、こころについて何らかの被害を受けています。被爆者だけでなくその家族、遺族も被害者です。

なぜ国に対して補償を求めるのか

原爆被害は国が起こした戦争の中で起こった被害です。責任は国にあります。国は戦争による原爆被害を償わなければなりません。

原爆被害に対する補償要求は、国民的理解を得られるのか

原爆投下は人類に対する犯罪です。原爆は人類を滅ぼす凶器です。原爆被害に対する償いを行なうことは、未来にわたって原爆による被害を起こさない誓いを、国が宣言するものです。

実相普及活動/各地で多彩に

被団協がアンケート

よせられたアンケート

被爆者の高齢化による悩みも

日本被団協は10月、各都道府県の被爆者の会に呼びかけて実相普及活動に関するアンケートを実施しました。

質問項目は、行なっている実相普及活動の種類と内容、死没者追悼式や原爆展の開催方法、証言活動の場所、活動をすすめるうえで困っていること、などです。

日本被団協実相普及委員会がアンケートのまとめを行なっている途中ですが、いくつかの特徴や傾向がみえてきました。

原爆展

原爆展の開催場所は公共施設が多く、使用料無料の場合も少なくありません。他団体との共催も多く、共催でなくても他団体やボランティアの協力を得ての開催が多く見られます。また、自治体が主催し被爆者の会が協力する、というケースもあり、今後の方向性として参考になりそうです。

学校などでの証言

学校や集会などで行なう証言活動の回数は、各都道府県の会によって差があります。会の方から、自治体や諸団体、教育委員会や学校などに要請したり、ホームページに載せたりしているところでは、証言回数が多くなっています。

証言のための資料

共通の資料を独自に作成している会もいくつかあるようですが、ほとんどは個人にまかせているようです。証言内容はひとりひとり独自のものになりますが、共通して使える資料があることは、証言者にとって心強いと思われます。被団協の資料の活用も望まれます。

困っていること

被爆者の高齢化に伴い証言活動に参加できる人が少なくなったことが、多くの会であげられています。また、新たに活動を始めた人が語る内容について悩んでいることもあげられています。

若い世代への継承大事に/宮城県はぎの会

宮城県原爆被害者の会(はぎの会)では、若い世代への継承ということを心がけています。

語り部に行った先での「私たちは何をしたらいいのか」という発言をきっかけに、5年前から、死没者慰霊式で高校生が原爆詩の朗読を行なっています(写真)。また、1994年建立の平和祈念像「いのり」の銘文に県内の作曲家が曲をつけ慰霊祭で「ふきのとう合唱団」が歌っています。「平和の火リレー」に取り組む青年たちが、慰霊式と原爆展の運営に参加していることも、被爆者の活動の継承として期待しています。

被爆者交流会を開催/広島県北広島町

広島県北広島町原爆被害者の会(会員830人)では、被爆者交流会を10月25日に開きました。町村合併(芸北、大朝、千代田、豊平の4町)にともない、被爆者の会もひとつになりました。

同町被爆者の平均年齢は80歳を超えています。毎月のように被爆者が亡くなっていき、原爆症認定者もいますが、84人が参加して、被爆65年という節目をかみしめながらも楽しいひとときを過ごすことができました。

日本被団協の坪井直代表委員にも参加していただき、10月20〜21日に東京で開かれた全国都道府県代表者会議のことも報告していただきました。また、全員で米国の臨界前核実験への抗議文を読み上げ、会場内で座り込み、抗議の気持ちを表しました。

(広島・箕牧智之)

被爆者運動強化募金のお願い

日頃からの、皆さまからのご支援に感謝申し上げます。

昨年度は、2010年NPT再検討会議にむけた私どもの運動に対し、たくさんの募金を寄せていただきました。おかげさまで、原爆展開催や代表団派遣などの活動に取り組み、成果をあげることができました。

現在も核保有国は、核抑止力の神話にすがり、核兵器をなくそうとしていません。アメリカは9月に臨界前核実験を行ない、国際的な核兵器廃絶の流れに逆行する姿勢を見せました。日本政府は核の傘にしがみつき、核兵器の存在と使用を容認しています。そして私たちの求める原爆被害への国家補償を拒否し、被害の受忍を強いています。

このような中、私たちはこれからも核戦争の体験者として、「核兵器の廃絶」と「原爆被害に対する国の補償」を強く訴えてまいります。そのためには、みなさまからの寄付金が必要です。何かと出費が多い中大変恐縮ですが、被爆者運動を支え、強化する募金へのご協力を、心よりお願い申し上げます。

送金先=郵便振替00100‐9‐22913日本原水爆被害者団体協議会(一部の地域を除いて同封しています振込用紙をご使用ください)。

相談のまど

腰痛が悪化し、歩行も困難です。

原爆症認定を受けたいのですが。

【問】 私は長崎で被爆しました。最近腰痛が悪化し、歩行にも困難をきたす状況です。そこで厚生労働大臣の原爆症認定を受けたいのですが、どのような手続きをすればよいか教えてください。3キロで被爆しました。(大阪府・男)

* * *

【答】 厚生労働大臣による原爆症認定は、認定の対象となる病気が一応決まっています。がんや放射線白内障など7つの疾病です。

この中にいわゆる腰痛は含まれていません。

腰痛の原因は変形性脊椎症や脊椎間狭窄症ではないかと思われます。

現在の法律では、原爆症の認定とは、その病気が放射線に起因して発症していることが要件となります。腰痛は放射線に起因して発症する疾病とは認められていませんので、申請しても、原爆症と認定されることはないと思います。

「原爆症」ではありませんが、変形性脊椎症による腰痛であれば健康管理手当が支給されます。すでに健康管理手当を受給していて、どうしても原爆症の認定を希望するのであれば、手続きは以下のようになります。

府庁や保健所で、以下の原爆症認定申請関係書類をもらってください。(1)原爆症認定申請書(本人記載)(2)意見書(主治医記載)(3)医療特別手当認定申請書です。それぞれの書類が整ったら、府庁を通じて厚生労働省に申請してください。

被爆者手帳取得の証人さがし

兵井 進(ひよろい・すすむ)さん 昭和4年8月生まれ、島根県大田市出身。

兵井さんは、昭和19年4月、日本製鋼所広島製作所に入社し、20年8月6日の原爆投下時は、安芸郡船越町の第一精心寮にいました。

その日、広島駅付近で被爆した部屋長の高橋さん(呉市倉橋島出身)が寮に戻り、翌日には同室の佐藤さんが広島市内で被爆して戻り、救護しました。また、6日から8日は、寮長(広島大学生)の指示で、呉海兵隊の被爆者救護の手伝いをしました。安芸郡向洋の山手の学校で、近くに海兵隊の防空壕が掘られていたと記憶しています。

17日帰郷を命ぜられ、広島駅で1時間半ほど待機させられた後、無蓋貨物列車で帰郷しました。

連絡先(本人)=大田大田町大田イ183‐9Tel0854‐82‐4109

声のひろば

◆「核兵器なくせ」の署名活動中に、「核は必要だ。北朝鮮や中国を見よ」と署名を拒否されました。北朝鮮の核開発や尖閣諸島問題を口実に、力で対抗しようという流れが意図的に作り出されているように感じ、軽視できないと思います。(三重・79歳・男)

◆オバマ大統領に少しばかり望みを託しましたが、早合点したかとがっかりです。いつも頼りになるのは被団協です。(高知・女)

◆私は2歳の時に広島で被爆しましたが、語り継ぐことができませんので、90歳の母にいろいろ話を聞いておかないと…と思っています。(福岡・67歳)

◆私は葬儀社に勤めています。広島でも時々、葬祭料の支給についてご存知ない方がいます。また、被爆者ご自身はご存知でも、ご家族は知らなかったという場合もあります。被爆者手帳を返す時、同時に申請できるようになればと思います。(広島・50歳・男)