「被団協」新聞2010年 10月号(381号)

2010年10月号 主な内容

![]()

「ヒロシマ・ナガサキ」普及活動強めよう

被爆者の役割さらに大きく

ロシア団連代表部に要請(5月)

被爆者の願いである原爆被害への国家補償と核兵器廃絶を実現するための基本として、あらためて実相普及活動を位置づけ、活動を強めて行くことを確認。「核兵器のない世界」をめざす気運が高まる中、世界のすみずみまで「ヒロシマ・ナガサキ」を伝える被爆者の役割が、ますます大きくなっていることが強調されました。

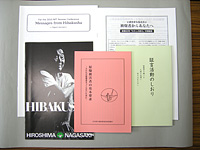

各種パンフレット

「被団協」新聞7月号および9月号に掲載の各地の行事一覧をみてもわかるように、全国で多様な実相普及活動が進められています。被爆者の高齢化が進む中でも、協力団体や自治体とともに進める原爆展など、これまでの地道な活動に裏付けられた新しい形も生まれています。日本被団協はこれらの実態を把握するため、どんな取り組みが行なわれているか、また活動を行なう上で直面している困難などについて調査を行なうことにしました。その上で、証言活動についての学習交流会を開く予定です。

国際的な活動

核保有国に対する核兵器廃絶要請のため、在日大使館訪問活動を進めます。要請では、それぞれの国内で原爆展を開催することも求めます。 海外からの被爆者派遣要請にこたえるため、各都道府県被団協推薦による派遣候補者名簿の作成を検討。海外派遣のための財政確保のため、実相普及募金の強化とあわせて、全国都道府県代表者会議で提案します。

資料の活用と作成

実相普及活動のための資料として、『証言活動のしおり』ほか、『原爆被害者の基本要求』など各種パンフレットの活用をすすめます。海外への普及に好評の『ヒバクシャ』パンフが在庫切れになっていますが、日・英・仏語版を増刷します。 また、今年5月〜6月に国連本部で行なった、日本被団協作成の原爆展パネルの貸し出しを行なうことにしました。

被爆者に感銘を受けました/潘国連事務総長

日本被団協に返書

* * *

核軍縮に向けた貴組織の活動に関するお手紙を確かに受け取りました。

先日、長崎と広島を訪問した時にお会いした、多くの被爆者の皆さんの勇気に感銘をうけ、心を揺さぶられました。核兵器のない世界を実現するために私たちがあらゆる力を結集しなければならないとの確信は、両市を訪問したことでさらに強固なものになりました。

これからもあらゆる機会を通じて核兵器の真の代償と危険性について知らせる努力を続けてまいります。この数カ月間の重要な進展を歓迎し、核兵器のない世界の実現に向け努力するという、世界の指導者たちの約束に励まされています。

同じ目標に向け、市民社会レベルでご尽力されている皆さんに心より感謝し、皆さんのたゆまぬ貢献を称えたいと思います。

納得できない「却下」理由

原爆症認定審査結果 厚生労働省が開示

厚生労働省は9月21日、原爆症認定申請についての処分状況を、2010年4月、5月、6月の3カ月分について開示しました。

これによると、申請1611件のうち、認定は248件、却下は1363件です。

処分理由として、「起因性がないもの」、「要医療性がないもの」、「起因性も要医療性もないもの」の3種をあげています。

処分結果をみると、直爆0・6キロや0・7キロの白内障が「起因性なし」で却下されている一方、直爆1キロや1・1キロが認定されています。白内障の申請は、273件のうちわずか4件しか認定されていません。

ガンについても、直爆5キロや入市4日後の人が認定されている一方、直爆3・6キロや3・7キロの人が「起因性なし」で却下されるなど、申請509件のうち認定は175件にとどまっています。

心筋梗塞、甲状腺機能低下症、慢性肝炎・肝硬変の3疾病はほとんどが「却下」です。

厚生労働省の説明では、「放射線白内障の特徴がない」とか、喫煙、肥満の習慣があるなどと言っていますが、「新しい審査の方針」に照らして理解に苦しむこれらの事例や、「要医療性」での却下事例が多いのも気になります。

申請疾病名と処分日は示してありますが、申請日、性別、年齢がないため、処分の違いがわかりません。

申請者が納得のできる却下理由が個別に示されていないので、申請者の不満も多く、今後に課題を残しています。

現行法改正討議にあたって/私たちが求める国家補償とは

「現行法改正要求(案)」が提案されて半年になります。総会での討議に始まり、神奈川、千葉、東海北陸ブロック、九州ブロック、東北ブロックなど、各地で学習会や話し合いがすすめられています。東友会、長崎被災協では連続学習会も行なわれました。

当初「むずかしい」「何をどう討議すればいいかわからない」などの声が聞かれました。一方で「大変結構です」という声もありました。多く聞かれたのが「国家補償を求める基本的要求と制度改善を求める要求が混在しており、改正の趣旨が分かりづらい」という意見です。

確かに、改正要求8項目のうち、1の「現行法前文の改正」要求、2の「原爆死没者への弔意金、あるいは特別給付金支給」要求、3の「被爆者全員に被爆者手当を」要求は、基本的要求に関するものです。4から8までは、主として制度改善的要求となっています。

3つの基本的要求改正案が、被爆65年を迎えた被爆者の原爆被害に対して応えるものになっているかどうか、討議されなければならないと考えます。被爆から12年間も遺棄された被爆者は、1956年に日本被団協を結成しました。それから今日まで被爆者は、一瞬たりと休むことなく、たたかいつづけてきました。現行の被爆者施策のどの一つをとっても、このたたかいなくして実施されたものはありません。

「原爆被害とは何か」が、討議の核です。具体的には、被爆65年、あの日をはじめ、自分自身が被爆者としてどんな苦しみや体験をしてきたか、何を考え、何を求めて生きてきたかを出し合い、語り合うことが、「原爆被害とは何か」をはっきりさせることになるのではないでしょうか。

要求案の基本的要求の3つの項目に即して考えると、まず国家補償とは何かが討議されなければならないでしょう。被爆者が求める国家補償とは具体的に何か、たとえば国が謝罪すること、とすれば、謝罪は具体的にどんな内容かなども検討の課題になるでしょう。国家補償の被爆者援護法を制定することは、これまでの原爆被害を償うだけでなく、核兵器、核戦争を拒否する証であること、未来への国としての誓いであることもはっきりさせたいものです。

原爆死没者への償いは、その遺族に対してのみ行なわれるものか、死没者の範囲はどこまでか、お金ではない償いは考えられるのかどうかも、検討課題になるのでしょう。

被爆者手当要求の根拠は何かも検討課題です。

検討されるべき課題はまだまだあると思います。活発な討議を期待しています。

(現行法改正検討委員会副委員長 木戸季市)

非核三原則の法制化意見書の採択めざし

署名活動で市民に訴え

埼玉県入間市議会の前回議会で「非核三原則の法制化を求める意見書」が不採択になったため、7月に入間市原子爆弾被爆者一同として「市民のみなさんへ」という訴えを出し、署名活動に取り組みました。猛暑の中約1カ月で3224人分を集約。押印が必要な署名ですが、郵送くださるなど、市民の関心の高さに心を打たれました。

この署名を力に市議22人全員に会って紹介議員をお願いしましたが、承諾は2会派のみ。その後全議員に私の被爆体験を送付し、何としても採択をと訴えましたが、9月7日の総務委員会で不採択。17日に再度全議員に訴えを送付し、22日の本会議に臨みましたが、これも不採択でした。

しかし、委員会、本会議とも多くの市民が傍聴し「被爆者の声を正面から受け止めてほしかった」などの声が聞かれ、「今後も被爆者とともにたたかう」との励ましを得たことは大きな収穫でした。(入間市・原明範)

意見書採択

非核三原則の法制化を求める地方議会の意見書採択、7月20日以降9月24日までの報告分です。

熊本=荒尾市 宇城市 上天草市 嘉島町 和水町 山都町 南関町 氷川町

現行法改正へ市民とともに論議を/連続学習会=長崎

長崎被災協では、現行法を知ろう、そして現行法をどう変えていくのか被爆者と市民で論議を呼び起こそうと、2つの学習会を計画しました。

第1回は9月4日被災協地下講堂にて開催。横山照子相談員が年表などの資料を使って、被爆者運動によって制度が作られてきたことを説明しました。また、原爆症認定制度や「被爆体験者」の問題など、多くの矛盾があることを述べました。

長崎被災協会員をはじめ、医療関係者、「被爆体験者」など30人が参加し、講演のあと、それぞれの立場から意見を述べました。原爆症認定問題では、納得できない却下事例や、「新しい審査の方針」の問題点などが議論されました。被爆体験者は、「被爆体験者精神医療受給者証」が交付されるが、2年に1度、精神科医に診断書をもらうのはたいへんな苦痛を伴うこと、県内に住んでいると医療費は交付されるものの、ガンには適用されないなどの現状を訴えました。

2回目は10月2日午後「こう変えよう 被爆者対策」のテーマで山田事務局長が講演します。

(長崎・柿田富美枝)

国家補償法制定求め空襲被害者が結集

全国空襲連事務局長 足立史郎

全国空襲連結成(8月14日)

結成の趣旨は、戦争被害は国民が等しく受忍しなければならないという論理の否定と、再び戦争の惨禍が起こることのないように、次世代の平和づくりの運動体になることです。

目的は、(1)軍人軍属だけでなく民間空襲被害者(被爆者も含む)を補償する「空襲被害者等援護法」(仮称)の制定をめざす (2)空襲死者の追悼など空襲被害者の人間回復をめざす (3)戦争の惨禍を繰り返さぬために、核兵器の廃絶など各種の平和運動と連帯することです。

結成時の構成団体・個人は、約20団体と35人でしたが、9月中旬までに約300件の問い合わせがあり、加入確認と呼びかけをすすめています。

今後、国家補償に基づく差別なき戦後補償を求め、立法化運動、国会請願署名と募金活動、空襲体験の語り継ぎ・記録運動を展開します。

問い合わせは、〒131‐0045東京都墨田区押上1‐33‐4中村ビル102 Tel・FAX03‐5631‐3922 全国空襲連。

国連原爆展パネル/国内展示に活用を

国連本部での展示

国内展示のために、使用写真の著作権者への許可申請・確認を終え、専門業者に保管を委託しました。保管料等が生じるため、貸し出しは有料です。パネルは全部で50枚ですが、1枚から貸し出し可能です。

料金は、1枚から10枚までが1万円、11枚以上20枚までが1万5千円、20枚以上50枚までが2万円で、それぞれ梱包送料が加算されます。1回の貸し出しは送付日数を含めて10日以内。パネルの説明文は英語ですが、各パネルに対応する日本語説明ボードをつけての貸し出しとなります。

11月27日〜12月1日、東京都原爆被害者団体協議会が都庁展望室で開催する原爆展への貸し出し展示が、すでに決まっています。

日本被団協では、50枚のパネル1枚ごとの大きさと内容がわかる一覧表をつけた「貸し出し要領」を用意しました。展示を検討する際は、日本被団協Tel03‐3438‐1897までお問い合わせください。

横浜駅構内で原爆展/神奈川県被災者の会

全国空襲連結成(8月14日)

この場所では2000年の県被災者の会単独開催が最初でした。駅構内のオープンスペースのため、設置や夜間警備など費用が100万円を超えます。05年に2回目を開催した時他団体から声がかかり、翌年から生協、原水協などを中心に運営委員会をつくり毎年の開催となりました。

今年の来場者は延べ1万2千人を超え、募金43万円余が寄せられ、詞画集82冊を普及しました。

“語り継ぎ”学習会や「二世便り」発行など活発に

鹿児島二世の会

鹿児島原爆被爆二世の会は3年前の10月に発足し、現在150余名の会員が所属しています。

活動は、年1回の「知事要請」と要請後の状況確認等、担当部局に出向いたりしています。昨年度からは二世の「健康管理手帳」の発行を最優先として要請しています。

今年度から、原爆の恐ろしさや被爆者の苦労を語り継ぐ取り組みを始めました。被爆者である親の背中を見て育ってきた私たちですから話せることはあるはず。体験記の朗読・パネルを用いた説明、紙芝居など、できることからやろうと10人程で勉強会を始めました。

10月の慰霊式典は二世主導で執り行ないます。

不定期で「二世便り」を発行して、活動や学んだことを伝えています。仕事をしながらの活動なので思うようには行きませんが、一人ずつでも一緒に活動する仲間が増えることを願い、一歩一歩運営してまいります。

(鹿児島県原爆被爆二世の会会長大山正一)

慰霊式で平和コンサート/三重

会員、遺族ほか120人が参加。慰霊式では遺族代表の邨瀬知香子さんが「父は入院中も、元気になったら小学校や中学校で原爆を語り伝えたいと申していました…」と挨拶し、参加者の胸を打ちました。

慰霊式に続いて「夢企画」の弦楽四重奏による平和コンサートが行なわれました。1時間余にわたって、会場はやわらかな弦の響きに包まれました。(三重・本坊哲郎)

久保山愛吉さん墓前行進/静岡

県被団協会長(川本)は「久保山さん、亡くなった乗組員の方々、マーシャル諸島の人々を悼みつつ、核兵器のない世界の実現に尽力していく」と誓いの言葉を述べました。(静岡・川本司朗)

「ヒロシマ記者」

◇…「原爆投下は、戦争中のことであり、やむを得なかった」と昭和天皇が発言したのは1975年10月31日、宮中での記者会見の席でした。質問したのは、中国放送の秋信利彦記者。

◇…秋信さんは、天皇会見の雰囲気にひるみましたが、「あの子供たちの苦しみに比べたら…」と思った瞬間、手を挙げていました。「あの子供たち」は、原爆小頭症の子供たちです。

◇…秋信さんは原爆小頭症の実情を訴えてきました。1965年刊の『この世界の片隅で』(岩波新書)では風早晃治の筆名でレポートしています。

◇…定年退職後は小頭症の患者・家族の会「きのこ会」の仕事に専念。また、広く被爆者運動に協力してきました。

◇…9月15日死去。享年75。根っからの「ヒロシマ記者」でした。

相談のまど

認定された「原爆症」の治療

「指定医療機関」で受けなければならないのですか

【問】 私はこのたび乳がんで、「原爆症」と認定されました。

県庁から、認定された乳がんについては、「指定医療機関」で治療を受けるようにと連絡がありました。私が乳がんの治療を受けている病院は、「指定医療機関」ではありません。どうしたらよいでしょうか。

* * *

【答】 原爆被爆者に関係する医療機関には、都道府県が指定するものとして、被爆者が被爆者健康手帳を使って医療を受けることができる「被爆者一般疾病医療機関」と健康診断が受けられる「健康診断委託医療機関」があります。また、原爆症と認定された病気に対し「医療の給付」を行なう「指定医療機関」があり、これは国が指定します。「医療の給付」は、認定された疾病の治療費10割を国が負担するものです。

「新しい審査の方針」実施以降、原爆症認定被爆者がふえています。指定医療機関は、全国で現在1359カ所です。決して多くありません。

「指定医療機関」は、医療機関からの申請が行なわれてから、国が指定します。

あなたの場合、今後どうするかですが、(1)治療を受ける病院を、現在治療を受けている病院から「指定医療機関」の病院にかえること (2)現在治療を受けている病院に、指定医療機関の申請をしてもらい「指定医療機関」になってもらうこと、のどちらかになるでしょう。また現行法は「緊急その他やむを得ない理由により、指定医療機関以外の者から医療を受けた場合において、医療の給付に代えて、医療費を支給することができる」(法17条)としていて、今のまま治療を続けることもできます。

がんの治療の場合は、簡単に病院をかわることは難しいと思われます。病院とよく相談し、検討してください。

原爆死没者肖像画を展示/第58回平和美術展、横浜で

第7回平和美術展(1959年)から取り組まれている原爆死没者肖像画は、今年は6点が制作され、展示されました。遺族から寄せられた故人の思い出がボードに張り出され、肖像画とともに訪れる人に被爆の実相を訴えました。

肖像画は、都道府県被団協を通じて遺族に贈られます。

美術展での小品売上の中から5万円が、日本被団協に寄付されました。

声のひろば

クイズ応募はがきの「ひとこと」から

◆17歳の時8月6日と7日に入市しました。毎年のように平和祈念式典に参加し祈りを捧げています。国連事務総長のあいさつは、大変に評判がよかったように感じました。今年の暑さはことのほか酷しく、30アールの米作りに頑張っていますが、今年が最後かとも思っています。(広島・82歳・男)

◆毎月新聞の来るのをたのしみにしています。私は5年前に入院して現在もそのままです。夫が毎日付き添いに来てくれています。(新潟・75歳・女)

◆新聞、充実して読みいいです。今年の暑い夏をよくのり切れたなーという思いです。(東京・66歳・女)