|

****************************************

Home 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 付録

八章 相模野の開化と開発

1 相模原農村の教育 top

学制発布

地方制度が確立し、軍隊が整備されても、国民の精神的統一が得られなかったならば、政治権力は安定しない。

そのため明治政府の要職者は、早くから普通教育の振興が急務であることを唱え、一八六九(明治二)年「諸府県施政順序」の布達の中に「小学校ヲ設ル事」の一条を置いた。

一八七一(明治四)年には「郷(ごう)学校設置勧誘令」が発布され、高座(こうざ)郡では磯部村ほか一九か村、深谷村ほか二五か村、一宮村ほか二七か村の三か所が指定された。

すべて寄場(よせば)を中心としたものであったが、市域では設置されなかった。

郷学校はなかば私塾的・寺子屋的性格をもち、なかば藩学校的性格をもつ中間的な教育機関であった。

一八七二(明治五)年八月「文部省布達(ふたつ)第十三号」、七三(明治六)年三月「学制二編」、同年四月「学制追加」「学制二編追加」の四布達、全二一三章の法令が発令された。

この学制の特色は、第一に大学区・中学区・小学区の学区制をとり、第二に教育は立身出世への元であるという見方から、教育財政は主として学区住民の私費によりまかなわせることにした。

第三に小学校は各種とも基本的に単一性格をもつものとし、四民平等の教育原則を建前とした。

この学制により、東京・神奈川以下一二県は第一大学区となり、神奈川県は第七中学区から第一〇中学区までの四中学区に分けられた。

その後、高座・都筑(つづき)二郡は第九中学区に属した。

そして第九中学区には一番から二一○番までの小学区を設け、各小学区にはそれぞれ一小学校を設置することになった。

各小学校の呼び方は「第一大学区第九中学区第○番小学○○学舎」という風によんだ。

しかし七四(明治七)年、行政上大区小区制採用のため、学校の呼び方も「第二〇大区第○小区第○○番〇〇学舎」と改まった。

神奈川県では七三(明治六)年二月、県権令大江卓が

| 「学制の儀につき、今般御布告の趣(おもむき)もこれ有り候につき、左(さ)の通り管下(かんか)一般の規則相立て候間、その旨(むね)相心得(こころう)べく候、尚巨細(なおこさい)の儀は同(おなじく)熟議の上伺(うかがい)い出ずべき事」 |

と、二〇則におよぶ小学規則を制定し、学校設立・就学などについての論告が発せられた。

しかしこの小学規則が出ても、各小学区における小学校設立は、ほとんどが手がつけられていなかった。

「村に不学(ふがく)の家なく、家に不学の人がないようにする」ため、四民平等に教育の恩恵にあずからせるようにするという一見ありがたそうに思われる学制ではあったが、当時の一般民衆には、決して歓迎されてはいなかったからである。

|

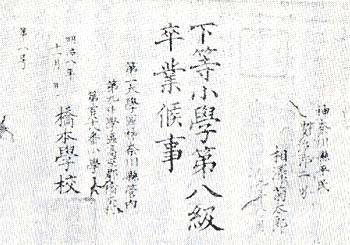

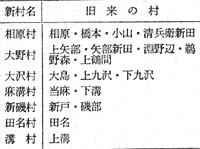

小学校の卒業証書 1875 (明治8)年11月、第188

番小学橋本学校の第8級卒業証書。(相沢家蔵)

過重な教育負担

その理由は、学制は、第一に徳川時代のままの |

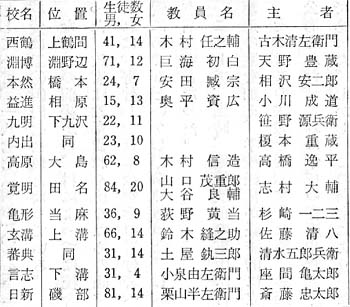

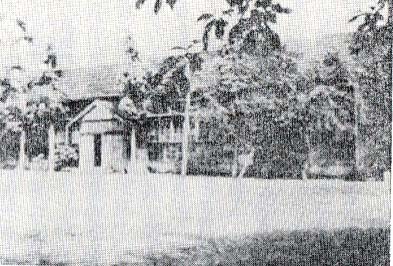

市域の小学校 1874(明治7)年『文部年報』による。

|

社会組織による民衆の生活を全く無視して、強力に国家権力で成立させようとし、民衆の自発的な教育的要求から生まれたものではなかったからである。

第二に公的教育機関である以上、人件費や設置に要する施設備品費・経常費など相当額が当然必要となり、これにあてるための民費(民間負担の費用)として資本金積立利子・戸数割・地価割・授業料などが課ぜられ、これらの負担は寺子屋時代の師匠に対する心付けの程度ではなかったのである。

第三は、学制では就学期間は小学下等六歳から上等一三歳まで八年間と規定されていた。

農家で必要なのは読書算盤だけで、これは寺子屋での随時最短期間の学習で十分まにあうことであって、学制の下等四年だけにしろ一年を通じて通学することは、当時の下層農民にはたえきれない重荷であったのである。

以上のような理由から、各村では小学校設置をしぶっていたのであるが、県を通じての政府の厳重な命令のため、市域の各村では、一八七三(明治六)年八月頃から小学校開校の運びとなった。

当時の市域各村の学校名その他は右の表の通りである。

しかし特設の校舎ではなく、従来の塾や寺院を利用したものである。

当時の就学状況は、資料不足で全体的には不明であるが、わかっている分だけでいうと、この年、上鶴間西鶴学舎は四七パーセント、磯部・新戸の日新学舎は三〇・七パーセント、翌一八七四(明治七)年橋本本然学舎は三八・三パーセント、下溝言志(げんし)学舎は一九・七パーセント、七五(明治八)年上下九沢では四九・六パーセントの就学率で、下溝村をのぞいては全国平均を上まわっている。

当時の教育費は、これも資料不足で全体的には不明であるが、上鶴間の七三(明治六)年民費書上(かきあげ)の後、教育費は二一円七五銭(ただし九月開校だから四か月分)で、民費総額二二八円六六銭余の九・五パーセントにあたる。

しかしこれは教育費四か月分に対する民費一二か月分の比率であるから、教育費一二か月分になると比率はずっと高くなる。

下溝言志学舎の同年九月から翌年六月までの一〇か月の教育費の収支は月謝・反別割収入五〇円四一銭、支出はすべて九二円三四銭で、収入との差額は再度石高割で徴収しており、村費との比率は三七ハーセントとなっている。

なお民費・教育費はともに年々増加していて、一八七七(明治一〇)年、六小区(田名・当麻)の民費総額は一八五一円九〇銭余で、学校費は二〇四円七七銭となっている。

なおこの前後から、村によっては校舎建築を始めているから、村民の負担は非常に過重となった。

政府は教育費ねん出のための経常的な収入源として、資本金寄付ということを強要している。

これは、寄付した資本金をその寄付者へ貸しつけておくという名目で、利息を毎年取りたてて学校経費にあてるという仕組であった。

しかしこれもなかなか思う通りにいかず、どこの村でもやがて有名無実となった。

こうして、当時、地租改正の重圧に苦しんでいた農民たちは、教育費の個人負担によって益々窮迫の度を加え、学校経営が経済的に立ちゆかなくなる地方も生じた。

そこでこの状態を緩和するため、参議伊藤博文の主張で、一八七九(明治一二)年九月、教育令が公布された。

これは学校の存廃や教育方針の決定などをすべて人民自身によって自主的に行なうものであった。

しかし、この発令により、たちまち就学率は低下し、学校の建設は中止となり、教則不備の私立学校が増加して、各方面から非難を生じた。

そこで翌一八八〇(明治一三)年一二月に改正教育令を公布し、就学義務の強化・就学最短期間の延長・学校設置の際は公立は県令の指示に従い、私立はその認可を必要とするというように、これまでとは反対に、地方官の監督権限や中央官僚の統制が大幅に強化された。

また八一(明治一四)年からは、教員の任免は地方有力者の手にゆだねられ、教員資格も規定されて、教員の政治結社への加入やその集会への出席は禁止され、学事行政は地方行政組織に組み込まれることになった。

初期の教員たち

各校教員は一八七三(明治六)年八月、横浜県庁で辞令を交付された。

現在わかっている者の履歴を簡単にあげると、次の通りである。

上溝村玄溝学舎の鈴木縫之助は、一八Ξ四(天保五)年同村に生まれ、江戸の本屋に奉公して余暇に勉学し、のち下谷(したや)車坂に塾を開いた。

のち六八(明治元)年郷里の要請に応じ子弟を教えていたが、玄溝学舎開校と共に訓導に就任し校長となった。

八一(明治一四)年まで勤務した。

下溝村言志(げんし)学舎の朝倉由左衛門は、一八二一(文政四)年同村に生まれ、旧姓を小泉氏といった。

一六歳のとき江戸に出て増山河内守の儒臣清水太郎に漢文・数学、同次郎に武術を学び、のち江戸今川橋付近に塾を開いていた。

この間、朝倉謙介の女婿となり改姓、六八(明治元)年に帰郷して復姓、家塾を開き、言志学舎開校と共に教鞭をとった。

上鶴間村西鶴学舎の木村任之輔は、武州都筑郡長津田の出身、江戸新道一番町の野本八左衛門に漢学、同所三番町土肥丈谷に書道、ともに一二年間余修業ののち、教員となった。

橋本村本然学舎の安由米斎は、相州大山の出身。江戸芝青松寺で九年間仏道を修業し、その間、大沼捨蔵(枕山)に漢学を学んだ。一八六五(慶応元)年、市域田名村の宗祐寺で嗣法(しほう)し、六七(慶応三)年橋本村瑞光寺住職となって子弟を教えた。本然学舎開校と同時に教員となり、七六(明治九)年退職、神奈川県庁に勤務した。

淵野辺村淵博(えんばく)学舎の巨海初白(きょかいしょはく)は、龍像寺住職で、地頭(領主)岡野氏の後裔である。

一時、名主(なぬし)鈴木家に寄食し、入山後、寺子屋をいとなみ、引続き教員として勤務した。

当麻村亀形学舎の荻野黄当は、武州榛沢郡横瀬村出身。

同村鳥羽琴陵に漢学を学んだ。亀形学舎の教員となったあとも、なお一年間東京二松学舎で勉学し、帰村して市域相原学校、愛甲郡依知(えち)学校訓導を勤める。

一八八三(明治一六)年神奈川県から小学中等科教員免許状をうけ、磯部村日新学校六等訓導を拝命し、その後長く同校に勤務した。

磯部村日新学舎の栗山半左府門は、愛甲郡依知村出身、旧姓を渋谷氏といった。

同村諏訪部半左衛門に算術を学び、のち元柴田莎柴田龍淵方に寄宿して漢学・習字を勉学した。

帰郷後、高座郡磯部村栗山家をつぎ、塾を開いて読書・習字を教授した。日新学舎開校と共に訓導となったが、一八七四(明治七)年七月、県の巡回試験の際、若い役人から注意され辞職した。

しかし以後終生自宅で若者たちを指導している。

以上は小学校発足当時の教員のうち一部の者の略歴であるが、他の教員たちも皆、これと大同小異で教養の程度も大差なかったに違いない。

そのため政府は各地で教員研修を行ない、神奈川県では一八七四(明治七)年八月、羽鳥村耕余(こうよ)学校訓導小笠原東陽を巡回させ、市域では磯部村能徳寺で行なった。

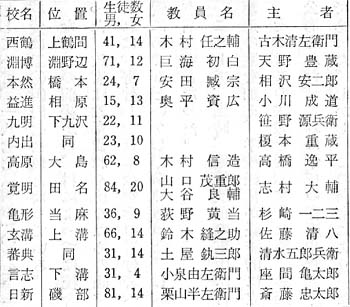

一八八四(明治一七)年、市域の教員配置状況は、右の表のように全国平均を上まわっている。

訓導(旧制小学校教員の正式な名称。現在の教諭にあたる)の半数は師範学校卒業の免状をもち、他の半数は八〇(明治一三)年に藤沢で行なわれた教員証明法全科試験に合格した四等・五等証明書の受領者である。

当時は有資格教員を学校にむかえることは、大変困難なことであった。 |

市域の教員数

1884(明17)年の教員配置の状況。

|

2 開発すすむ相模野 top

相模野の新開

相模野台地の開発は近世から明治にいたるまで、為政者の関心の的であった。

一八六九(明治二)年、神奈川県は管下の十里部内で開発すべき土地五か所のうち、高座郡鶴間原芝地(しばち)二五九町歩を候補地として弁事官(明治政府総裁局の役人)へ報告している。

翌七〇(明治三)年には、民部省通達に対し、三〇〇町歩以上開墾できる土地として、上溝村他一一か村地先の芝地五二七町歩をあげている。

七三(明治六)年調査でも、開拓候補地は相模野八〇〇町歩となっているが、これらの開発計画は政府の意図に反して、行なわれていない。

民間側でも、この台地へ津久井から相模川の水を引いて水田とし、なお横浜まで伸ばして上水道としようという大計画があった。

横浜紀州国産会所頭取の島田楠右衛門と京浜の町人たちは、地元磯部村年寄中村大吉と大島村組頭斎藤重郎に協力を求め、一八六九(明治二)年末から調査や測量をすすめて、県へは数度請願したが、ついに認可されなかった。

八三(明治一六)年には榎本武揚ら数名により相模原開田趣意書が各方面へ配布されたが、これも趣立書だけで終ってしまった。

明治期における相模野新開入植は、近世のように集団的ではなく、単独か少人数であった。

当時、個人の努力によって開拓された地域開発の様子をいくつかみてみよう。

現在の橋本十字路あたりに開かれた橋本新開は、一八七〇(明治三)年、長野県出身の寺島幸七が、七か村入会秣場の北端の大山街道ぞいに、約三町二反を開拓したものである。のち娘むこを分家し、やがて五戸ぐらいの集落になった。

また篠原新開は、一八七七(明治一〇)年頃、篠原直太郎が上鶴間地先の原野を買いうけ開発をこころざしたものである。

直太郎の父忠右衛門は甲州出身の商人で、開港当時横浜に開店し、次男直太郎を支配人として一時繁盛したが、七〇(明治三)年普仏戦争の打撃で倒産した。

忠右衛門は郷里から横浜へ往復の途中、この原の開発を思いたち、直太郎に命じて着手させた。

開発作業には少しは本村の人の手も借りたが、大部分は直太郎夫婦だけの手で行なったので、開発面積は五〜六反にすぎず、後に軍部により買収された時は、わずか三戸であった。

その地点は現在の米軍相松原住宅地区内である。

中和田新開は、綾瀬市蓼川(たてかわ)の平出富士太郎が開発させたので蓼川新開ともいう。

富士太郎は非常に多角的な事業家で、進歩的な人でもあった。

相模野を荒野のままにしておくのを惜しみ、二〇数町歩を買い求めて有志の者を待った。

しかし労苦の多い仕事だけに応じる者はなかなか出なかったが、一八八〇(明治一三)年、座間河原宿の鈴木孫七が参加し、ついで安西竹次郎ら七名も移住した。

開発は順調にすすみ、一九一九(大正八)年の開拓碑建設当時には一四戸に増え、開発面積は鈴木家が三〜四町で他は平均約一町である。

その地点は、小田急相模原駅に近い病院前通りの東側である。

下溝新開は、一八八四(明治一七)年頃、下溝村谷戸の吉野幸太郎が入植した。最初はたつ街道ぞいであったが、のち一八の原と一の芝野の間の横浜水道ぞいに移った。

約二町を開墾し、炭焼きもした。練兵場用地に買収された時は三戸になっていたが、買収後は、みな本村の下溝に戻った。

谷口新開は、一八八七(明治二〇)年、谷口(やぐち)丸山(上鶴間谷口、丸山)から渋谷駒吉が入植した。

地点は座間・厚木へ通じる道路ぞい(行幸道路ぞい南消防出張所付近で、現在も谷口台の名が残る)で、約二町開墾し、のち三〜四戸になった。

|

中村新開 1937 (昭和12)年に開墾50周年記念碑を建てる。

この碑は古木義正氏宅にあったが、いまは二宮神社

境内(相模大野6丁目)に移された。(古木家蔵)

一八八八(明治二一)年には、中和田水道敷地ぞい(小田急江の島線東林間駅西側、同線路と水道みちとの交差点)へ同地の古木清左衛門が開発を計画した。 |

中和田新開開拓碑 二宮神社境内

|

清左衛門は二宮尊徳に私淑する篤農家で、俳諧をよくし、南街堂柳夢(なんがおどうりゅうむ)と号した。

最初の入植者の古木半七・草柳仁兵衛は老年のため労苦にたえず帰村したが、九一(明治二四)年に加藤清三郎が入植し、翌年古木卯之吉、九三(明治二六)年山下与左衛門、九七(明治三〇)年古木五右衛門、九九(明治三二)年木俣武八が移住して、この五名がここに定着した。

彼らは皆、古木家の縁故の者である。

最初は年に一反ぐらいしか開墾できなかったが、だんだん家族も増えて二反ぐらいになった。

地味が悪いので農作だけでは暮らしていけず、炭焼き・薪切り・屋根屋などの副業をした。

貧しいながら平和な生活を続けるうち分家もでき、他からの移住者もあり、入植五〇周年の一九三七(昭和一二)年には一二戸になった。

中村新開(古木家屋号)、または水道新開ともよばれた。

なおこの間一八八二(明治一五)年に、下溝八の芝野に陸地測俎部の一等三角点(標高九七・三メートル)が設けられた(現在の麻溝台、ろの原二〇九九)。

これが日本の三角測量の発祥となった相模野基線の北端点である。

また一八八七(明治二〇)年一〇月、横浜水道が開通し給水が開始された。

設計・工事監督は英人ヘンリー・スペンサー・パーマー(陸軍工兵中佐)で、市域の敷設地点は、中和田地先から相模野をはすかいに下溝古山上まで縦断し、横山下から大島へ出て津久井城山下で相模川を渡り、水源地津久井郡才井村(津久井町三井)に達している。

烏山用水と江成久兵衛

江成久兵衛は、一八六〇(万延元)年の大洪水で荒涼とした有様になった烏山用水跡を改修しようと決意した。

久兵衛は田名久所(たなぐそ)に生まれ、一〇歳のとき両親と新戸(しんど)に移り、のち単身江戸へ出て奉公した。

二六歳のとき新戸に帰り、五九(安政六)年郷里久所へもどって水車場を創業した。

水害の直後、彼は鳥山藩へ復旧の清願をし、許可を待ちぎれず隧道と堀割の再掘に着手した。

村人たちは水害にこりて協力する者もなかったので、久兵衛は家産を投じ独力で工事をすすめた。

まず石ころだらけの田圃を改修し、さきに烏山藩が掘削した隧道と用水溝とを平均二尺掘りさげ、洪水に備えて堤防を厳重に築きなおした。 |

烏山用水掘出口 1963 (昭和38)年のようす

|

そして前回の失敗を繰返さないように、設計には十分注意した。

この築堤事業は、一八六六(慶応二)年から九四(明治二七)年まで二八年間にわたり、第一号より第四号までの堤防を完成させて、このため私財はほとんど消費してしまった。

政府から多少の補助もあったが、彼はその剛直な性格から一筋にこの事業にうちこみ、一生をかけた。

なお娘婿の重兵衛も苦労をともにし、よく協力した。

久兵衛は、改修した田口を有志と共に耕作し、貧困者には資金を融通した。

そして開墾地を耕作者の私有にするためしばしば当局へ陳情し、一八七五(明治八)年、大久保内務卿名をもって許可された。

これには重兵術の努力によるところも多かった。

相模川の流れは年々変化し、河床も沈下するので、久所河原三町余の名主と四戸の水車業者は、毎年多額の費用を投じたが追いつかず、ついに廃田廃業しようとした。

そこで一九一一(明治四四)年、関係者総代の田所隼太・志村大輔・江成千代作・江成力平・熊坂越平・金井鶴松・篠崎角次郎の七名が、村長大谷仁三郎に請願し、許可を得てただちに着工し、一三(大正二)年総経費二〇〇〇円余を要して竣工した。

しかしその後も河床の沈下ははなはだしく、一九六〇(昭和三五)年、相模原市は五八一万八〇〇〇円の工費で隧道を一一七一メートル延長し、幅二・六メートル、高さ二・七メートルにわたってひろげ、給水量を豊富にして久所・望地・当麻の水田までうるおすようにした。

3 地域の実業振興 top

相尺菊太郎と農事改良

相沢菊太郎は、一八六六(慶応二)年、安次郎の次男として橋本七五番屋敷で生まれた。

学制発布当時、兄権治郎(のち安右衛門)と本然(ほんねん)学舎で安田米斎の薫陶(くんとう)をうけた。

その師に対する厚情は米斎死後までおよんだ。

のち亡養父相沢定右衛門の絶家を再興し、元橋本町三ノ二二に分家した。

一八九七(明治三〇)年、相原村助役に就任し三期勤めた後、一九〇八(明治四一)年から引続き村長としてこれも三期勤めて二〇(大正九)年に退任した。

その性格上、行政事務はきわめて精確周到で、村民に対しては懇切ていねいであった。 |

相沢菊太郎の日記(相沢家蔵)

|

常に皇室に対し崇敬の念をもち、一九一三(大正二)年の大正政変の際は、新帝の宸襟(しんきん)を悩ますことを憂えている。

また一五(大正四)年には高座郡町村長会へ天機奉伺(てんきほうし、ご気嫌うかがい)を願いでて、これを実現した。

一九二〇(大正九)年、瀬谷銀行支店長に就任し、三五(昭和一〇)年まで勤めた。

以上のように地域の行政・経済に貢献するところが大きい。

しかし、この相沢菊太郎について特筆すべきことは、一八八五(明治一八)年二〇歳の時からその臨終の一〇日前の一九六二(昭和三七)年四月一六日までの七八年間、日記を書き続けたことである。

その日記の内容の特色は、国家社会と私生活との関係を感情をまじえず客観的に記録していることで、まさに地方史研究の一等資料である。

なお、まじめで着実な資質と旺盛な研究心は、日記のなかで各方面に発揮され、とくに農事改良の面において著しい。

それらの事項を書き出してみよう。

一八八六(明治一九)年一一月四日に、三田育種場から購入した米国種と仏国種の小麦を蒔きつけた。

肥料は鰯〆粕(いわしのしめかす)・焼灰・糠(ぬか)・鳥糞・油粕各二合を両種にそれぞれほどこした。

しかし両種とも成長しすぎて収穫は少なかった。これは翌年も試みている。同年の一一月二七日には洋種の菜と大根を宅地内に蒔いた。翌八七(明治二〇)年の一月二四日には陸稲(おかぼ)の糯(もち)・粳(うるち)の浸水法を行なった。

これは当時の新聞である『郵便報知』に掲載されていた記事をみて、さっそく試みたものである。

このように、彼は作物の新品種の導入には非常に熱心で、つねに新聞や雑誌を注意深くみていで、新品種が出たことを知ると、ただちに手紙を出して分配を請い、播種して詳細な記録をとっている。

一八八九(明治二二)年九月などには、未知の人五名に稲子の寄贈を申入れている。

農畜産の振興

以上は菊太郎個人のことであるが、だいたい日本の農業は二〇世紀をむかえて生産技術が非常な高まりをみせた。

それは農機具の改善、作物品種の改良、新しい肥料の導入などによるものであったが、政府としてもこれにはきわめて積極的で、一八九六(明治二九)年には害虫駆除予防法、九九(明治三二)年には府県農事試験場国庫補助法・耕地整理法・農会法、翌一九〇〇(明治三三)年には産業組合法を公布した。

畑作主体の相模原市域でも、これら政府の施策と農民らの時代的認識により、徐々に技術や経営面の進歩の跡が見られる。

たとえば田名村では一九〇八(明治四一)年に、全村の苗代一町一反歩のうち一反歩に共同苗代を実行し、三三町歩の水田全部に正常植を行ない、種子の塩水選(えんすいせん、種籾を塩水にひたし、浮いたものを捨てる方法)は全米作農家二〇〇戸中一五〇戸、全麦作農家四〇〇戸中三六〇戸が実施した。

肥料も化学肥料が多く使用された。

大沢村では一八九九(明治三二)年頃には麦の肥料は主として米糠(ぬか)を用い、施肥量は多いところで反あたり八斗(二円四○銭くらい)で、収穫量は反あたり一石八斗くらいであった。

それが明治末期から大正初期にかけては、堆肥のほかに米糠・豆粕・化学肥料を合わせて一反歩七〜八円くらいの基肥(きひ)と、一円五〇銭〜三円くらいの追肥(おいひ)を施した。

その結果、反あたり収穫量は三石以上になった。

陸稲も従来は反あたり収穫玄米六斗ほどだったのが一石二〜三斗から二石四斗くらいになった。

なお同村では一九一〇(明治四三)年に県農事試験場技手の指導により、各部落青年会が土地に適した配合肥料をつくり、良好な成績を得た。

養蚕でも、各種の改善をみた。春蚕種は早くから長野県産の自繭蚕種(さんしゅ)を導入し、秋蚕では風穴(ふうけつ)種を用いた。

また桑苗も秋蚕専用のおかめ魯桑を拉え、専用桑園を仕立てた。

なお生繭乾燥には各村で横山式などの共同乾燥所を多く設けた。

共同生糸揚返(あげまき)所となった大島の漸進社は、一八八六(明治一九)年の創業当初は、所属揚返所二か所、年生産額五六〇貫程度であったが、一九二一(明治四五)年には揚返所一四二か所、生産額五万一七五〇貫に達した。

一八七〇(明治三)年に開設された上溝市場は三と七の日に月六回の市が立ち周辺農村の繭・生糸を集荷していたが、以上のように漸進社が所属揚返所から大量の生糸を集め、これを整理して直接横浜へ出すような大型取引きをしていたため、市場は一時衰退の色を示した。

そこで、これを取り返すため、一九一一(明治四四)年、家畜市場開設の出願をした。

当時の農村が食肉・搾乳用の牛の飼育をはじめ、豚を多量に飼い始めたことを背景にしたものである。 |

漸進社の社屋 昭和のはじめころ

|

家畜飼育の隆盛は農業経営の転換を示すもので、農作物も商品化できる市場性の高いものが選ばれた。

同時に農業経営の共同化が目立つようになった。これまで述べたような配合肥料の共同調製や耕地整理事業・共同生繭乾燥所の設置・物資購買販売生産組合の設置などがそれである。

組合設立の理由は、一九〇五(明治三八)年にできた大沢村の場合のように、交通が不便なため、肥料その他物資の運搬に費用がかかり、しかも品質粗悪なものを買うようになるので、組合をつくり共同で物資を購入し、また生産物を有利に販売して組合員の便宜をはかることにあった。

相模川の渡船 1908(明治41)年ころの田名の渡船場。 |

横浜鉄道 開通当時の淵野辺駅。 |

横浜鉄道開通

一九○八(明治四一)年九月の横浜鉄道開通以前における市域の交通は、きわめて不便であった。

横浜や藤沢方面へ行くには、相模川をくだって平塚へ出るか、神奈川道を徒歩か人力車で行くしか仕方がなかった。

相原方面の人はまず逆方向の八王子へ出て、甲武鉄道(国鉄中央線)の開通(一八八九年)以前は馬車で東京へ行き、それから東海道線を利用して行くしかなかった。

生糸輸送の関係もあり、八王子〜横浜(現在の国鉄横浜線)の鉄道敷設の出願は一八八六(明治一九)年に行なわれたのであるが、当時の政府は「京浜に関係がある場所に敷設する鉄道は必ず東京を基点とせよ」という方針で許可しなかった。

そののち五度目の出願により、一九〇二(明治三五)年一二月に仮免許がおりた。

会社は一九〇四(明治三七)年三月に東神奈川に本社を置いて創業した。

市域の停車場は淵野辺(ふちのべ)だけが予定され、橋本は当初の設置計画になかった。

そこで橋本地区の有力者だった相沢菊太郎は、兄安右衛門をはじめ主だった人々と共に、○三(明治三六)年一一月頃から運動をはじめ、用地・用水のほか駅建設費一〇〇〇円の提供を申入れた。

会社はこれを受入れ、○五(明治三八)年九月、知事・郡長らの現地視察により、現在地に駅を設けることか決定したのである。

菊太郎らはまたその後の相模鉄道(国鉄相模線)の橋本駅乗入れにも活躍している。

なお県立相原農蚕学校創立の際は、その誘致に成功した。

相模原台地上での橋本駅付近の発展は、これらの活動によるところが大きいのである。

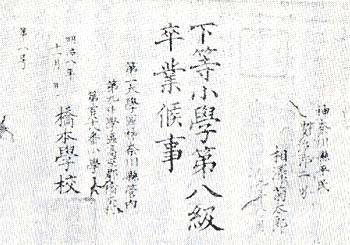

4 町村制施行後の相模原 top

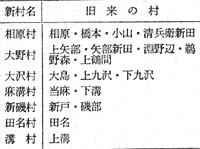

市域の村 1888 (明治22)年の町村制による村。

町村制施行と国会開設

大日本帝国憲法は一八八九(明治二二)年に発布され、第一回帝国議会は翌九〇(明治二三)年一一月二五日に召集された。

政府はそれに先だち一八八八(明治二一)年四月、市制・町村制を公布し、翌八九(明治二二)年四月一日から施行した。

この新制度により、相模原市域はこれまでの一八か村から右の表のように七か村になった。 |

村役場と職員 1917(大正6)年頃の

麻溝村役場と村長以下役場吏員。 |

しかし行政制度としての新しい村はできても、やはり旧村はそれぞれの部落共有財産を所有し、その生活のよりどころも元のままの部落単位であった。

そして小学校の位置の決定や村役場名誉職の選出の時には、旧来の村としての利害関係から、紛糾する場合がその後も長くつづいた。

第一回国会議員選挙は一八九〇(明治二三)年七月一日に行なわれた。

当時の有権者は二五歳以上の男子で直接国税一五円以上の納入者であった(全国民の一・一四パーセント)。

県下の選挙区は六区に分れ、高座郡は愛甲・津久井と共に第五区に属していたが、第五区の有権者数は一五八一人にすぎなかった。

第五区の候補者は中島信行で、彼は一八七四(明治七)年から七六(明治九)年まで神奈川県令を勤め、自由民権思想を鼓吹した民権家である。

第五区開票所は厚木の愛甲郡役所に置かれ、開票の結果、中島はもちろん当選し、第一回帝国議会で議長に選出された。

なおこの選挙では民権派が圧倒的な勝利を得た。

第二回帝国議会は一八九一(明治二四)年一一月に開かれ、横浜選出の島田三郎が大活躍して内閣を窮地に追いこみ、議会はついに一一月二五日解散となった。

選挙は翌九二(明治二五)年二月に行なわれたが、内務大臣品川弥次郎ははなはだしい選挙干渉を行ない、政府側と民党との衝突は全国的に激烈であった。

しかし結果は過半数をしめた自由党およびその系統の勝利に帰した。

同年五月の第三議会で民党は政府問責(もんせき)案を可決し、松方内閣は事態の拾収ができず総辞職した。

その後、第二次伊藤内閣が成立して、徐々に民党を手なづける政策をすすめ、一八九四(明治二七)年、日清戦争開始によって完全に政府と一体化させることに成功した。

一九〇〇(明治三三)年九月、政友会が結成され、伊藤博文が総裁となるにおよんで、民権派はすべてそれに吸収された。

村の政争と日露戦争

相模原市域の場合、憲法発布以前は地域全体一丸になって自由民権運動が盛んであったが、国会が開設されて一応その役目がすむと、大沢村のように自由・改進両党の争いが激しく生じるような地域もあった。

大沢村の戸数六〇〇戸の後、自由党五〇〇戸、改進党一〇〇戸が事々に争い、とくに激しかった一八九三、九四(明治二六、二七)年頃には、その影響は個人同士の交際にまでおよび、党派を異にすることなり近所や親戚まで往来しないほどであった。

ついには消防組の分裂、五人組まで組替えするようなことになった。

しかしお互いに争いつかれてしまったのか、だんだん政治熱もさめ、学校統合問題が端緒となって、一九〇二(明治三五)年に公民会(後に戸主会と改称)が組織され、村全体が融和するようになった。

その代り、各選挙の時には、予選会を開いてあらかじめ定めた同一候補者に全員が投票するようになって、極端な政治熱から極端な非政治化へと変化した。

こうした状態は、市域だけではなく、全国各地に一般的な傾向であり、この傾向は日露戦争の挙国一致体制によって、なおいっそう著しくなった。

日露戦争は当時の日本の経済力や軍事力から考えると大きな冒険であったが、三国干渉による遼東(りょうとう)半島の還付とその後におけるロシアの同地租借(そしゃく)、満州への進攻などに切歯(せっし)やく腕に続けていた日本国民は、政府の態度に拍車をかけ、一九〇四(明治三七)年二月、ついに開戦に踏切らせたのである。

従って国民各層の緊張にはすさまじいものがあった。

高座郡長は、有力者たちを各村役場に召集し、戦時国債に応じるように懇々と説いた。

人々は極力これに応じ、新磯村の例によると、最高三〇〇円、衆議院有権者は最低二五円は出した。

国債の募集回数は五回におよび、一般からの醵金が募(つの)られたため、経済的に余裕のない人々には負担になった。

国税も非常特別税として大幅に増額された。

宅地は従来の二分五厘の定租に五分五厘増額されて八分となり、雑地は二分五厘へ増額三分で五分五厘となった。

従って前年までは地価一〇〇円につき地租・村税・地価割その他いっさい含めて一〇円くらいの負担が、一五円以上になった。

このように地主階級に対する税負担の増額は、いきおい小作人たちにも影響をおよぼし、小作料は畑は三掛(かけ)、宅地は五〜六掛はねあがった。

そのうえ、入営兵は平時よりも増加し、応召兵の数もました。このため農村では労働人口が減り、出征兵の留守宅は人手不足に苦しんだ。

そのしわよせは小学児童におよび、不就学者や中途退学者が多くなった。

このように、当時の社会各層は、長期戦にはたえられない状態であった。

一九〇五(明治三八)年五月二七日の日本海海戦で大打撃をうけたロシアは、ついに屈伏するにいたり、アメリカ合衆国大統領ルーズヴェルトの仲介で、同年八月、ポーツマスで講和条約が結ばれた。

しかし事情をよく知らない一部国民は、講和条件を不満とし、同年九月五日、東京日比谷で暴動を起こし、戒厳令がしかれた。

高座郡長も緊急勅令により「充分周到ナル注意ヲ為シ公安保持ノ実効ヲ期スペシ」と各村役場へ訓令を発した。

しかし国民のあいたに多少の不満があったにせよ、日本はこの戦勝によって、朝鮮の支配権をおさめ(一九一〇年併合)、満州における利権を獲得して、列強と肩を並べることができるようになった。

地方改良運動

二〇世紀をむかえて、日本資本主義は急速に発展した。農村には寄生地主(小作人に農地を貸しつけ、みずからは農業経営をしない地主)が多くなり、貧困に苦しむ小作農民が数を増した。

これら農民は農村を去って都会に出、低賃金の労働者となった。

このことは、結局、資本主義をいっそう発展させることになった。

そのため労働争議が頻発し、各種の社会問題も益々激しく起きるようになった。

これに対応して社会主義者たちの反政府運動が活発に行なわれた。

このような社会的動きの最中に一九一〇(明治四三)年、全国民を驚倒させた大逆事件が起こり、その結果、社会主義は徹底的に弾圧されるにいたった。

このような状況下に立って、政府は一般国民の教化と地方制度の改良に強力に乗りだした。

それは一九〇八(明治四一)年一〇月一三日発布の戊辰(ぼしん)詔書に基づく地方改良運動の推進であった。

そしてその指導理念は、一村を一家とする家族的親睦と、黙々として働く勤労農民の育成であって、二宮尊徳の報徳精神が報徳(ほうとく)となっていた。

内務省はその実行団体として中央報徳会をつくった。

神奈川県地方改良会高座郡支部の発会式は、一九一一(明治四四)年二月一三日に藤沢の遊行寺大書院で開かれた。

知事以下が参列し、出席者は約四〇〇名、時間の厳守ほか六か条を決定した。

この発足により施設された組織は、青年会・婦人会・処女会・貯蓄組合・納税組合などで、最も重点を置かれたのは青年会である。

いっぽう、内務省はすでに目露戦争直後の一九〇五(明治三八)年九月に「地方青年団体向上発展ニ関スル件」という通牒(つうちょう)を出し、文部省も同年一二月、普通学務局長名で地方長官に対し、地方青年団体の誘掖(ゆうえき)指導・設置奨励につき指令した。

同時に、実業補習学校の設立とその教育内容の充実につき再三督励している。

市域での実業補習学校の設立は、大野・大沢の一九〇五(明治三八)年が最初で、翌年溝・麻溝・田名、○七(明治四〇)年新磯・相原にできて、七か村そろった。

しかし就学状況はあまりよくなかった。

青年会の方は、一九〇九、一〇(明治四二、四三)年中に大野村以外は従来の部落単位から全村一体に統合された。

しかし会長は村長、副会長は小学校長で、青年らによって自発的に組織されたものではなく、事業としては補習学校生徒の出席督励や農産物品評会・勤労奉仕・その他修養行事であった。

溝・大沢両青年団は一二(明治四五)年郡長から表彰された。

市域の中等学校は一九一一(明治四四)年、上溝に開校された鳩川農業学校がその最初である。

これは溝・大沢・田名三か村組合立乙種実業学校である。

私立中学校は、一九一九(大正八)年に、当麻山無量光寺六一世の山崎弁栄が創設した光明学園(現在の光明学園相模原高等学校)がある。

弁栄の趣意は、一つは光明主義の伝道者の養成のため、一つは農村青年の思想改善をはかるためであり、種々の困難を克服して設立したものである。 |

創立当時の光明学園

(光明学園相模原高等学校蔵)

|

top

****************************************

|