|

****************************************

Home

わが町の歴史・相模原

(座間美都治/神埼彰利 編著 文一総合出版 昭和59年刊)

|

あとがき

相模原市は関東平野の西南部、神奈川県の北部に位置している。

今では全く想像もできないことであるが、かっては春先の強い東南の風に砂塵が舞上り、それが薄い赤茶色となって太陽の光をさえぎった。

こうした相模原も、特に第二次大戦後は急速な発展を遂げた。

東京都心から南東約四〇キロ、横浜から約二五キロに位置するところから、衛星都市としての開発に伴い、市政施行当時人口四万五〇〇〇人余であったのが、今(2024)では七二万人余で、県下で横浜、川崎につぐ政令指定都市となった。

市制施行一〇年を記念して、昭和三九年に『相視原市史』第一巻が刊行され、同四七年全七巻をもってこの事業は終った。

県内の地誌では、早期のものの一つである。この編さんと、執筆の中心になったのが座間美都治先生である。

筆者もこの事業に参画したが、この頃、歴史研究を専門とする友人から、“広漠とした相模原にも歴史があるのか”と、冗談めいたことをいわれた。

市域から遠く離れた友人からみると、当時の相模原はそのようにみえたのである。

外から相模原をみるとき、戦前は野っぱら、戦時中は軍都、戦後は米軍施設の多いところ等々、どうも情緒のない表現でいわれた。

もちろんこれは、市域の一面であることはいうまでもない。

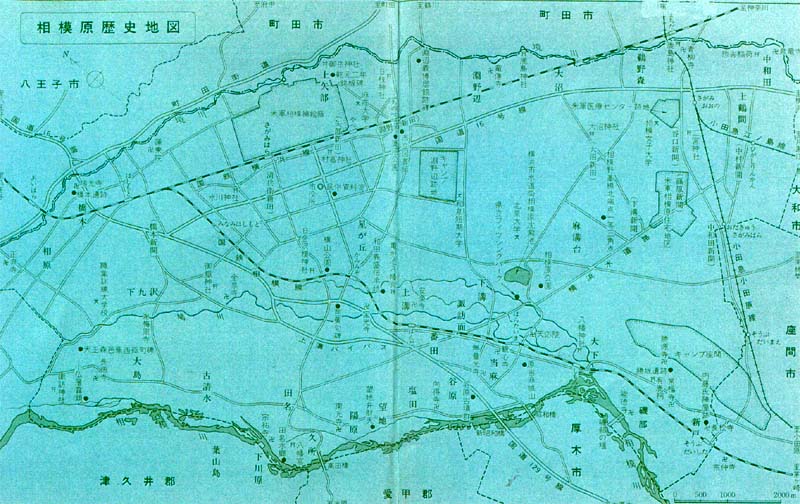

本文でも述べたが、市域の地形は上段・中段・下段の三段丘と、更に相模川沿いの相模川沖積地に分かれている。

ここで本書の表紙にした空中写真をもう一度見て頂くと、この地形がはっきりと確認できると思う。

台地の畑作と雑木林、谷田と小河川、県内最大の河川である相模川とその氾濫原の水田、市域にはこうした自然が、あたかもミニアチュアとしてセットされているといえよう。

一口に相模原といっても、人々の生活はこうした自然の中に営まれている。本書は、ここに生きる人々と、そして市域がどのように発展したかを中心に追ってみたが、書き終ってみると不充分なところが目につく。

この点、読者の方々の御教示をまつものである。

本書の出版について、文一総合出版の鈴木幹三氏から話しがあり、執筆者に相模原研究の大先達である座間先生と、更に市社会教育課の学芸員大貨英明氏に参加して頂いた。

大貫氏は新進気鋭ではあるが、市内の考古学上の発掘の殆んどを手がけているベテランである。

日々新たな発掘が行われている成果を、最大限に取入れられるのは大貫氏以上の人はない。

前述のように、相模原には市史全七巻と、更に座間先生の『相模原の歴史』等幾つかの業績である。この成果を吸収し、またその後の新出資料などの充分な利用も考慮したが、何分本書の性格からして紙幅が限られ、この意図が必しも全面的に展開できなかった。

市史全七巻の新書版として、手軽に読んで頂ければ幸である。

最後に次のことをお断りしておきたい。本書には多くの図表があるが、特に注記しないものは、座間先生と筆者が市史の執筆に際して作成したものと、大貫氏が本書の為に新たに作成した。

この間、座間先生と大貫氏の原稿は早く完成したにもかかわらず、最終的には本年の刊行となったが、この遅延の責はすべて筆者個人の負うところである。

末筆になったが、本書の完成は、編集を担当された鈴木氏の力が大きい。

長い期間、辛抱強くまって頂き、時には読者の立場として、何かと助言を願ったが、何よりも、誠実な編集ぶりに改めてお礼を申し上げる次第である。

昭和五十九年一月 神崎彰利

執筆者紹介

座間美都治(ざま・みつじ)1896(明治29)年、神奈川県生まれ。神奈川県師範学校卒業。

現在、相模原市文化財審議委員、同市史料調査専門員。

主著『相模原市史』(共著)・『相模原の歴史と文化』・『相模原農村とその人びと』ほか。

神崎彰利(かんざき・あきとし) 1930 (昭和5)年、神奈川県生まれ。明治大学大学院日本史専攻修了。

専攻日本近代史。現在、明治大学学芸員・文学部講師。

大貫英明(おおぬき・ひであき) 1951 (昭和26)年生まれ。

神奈川県立相模原高等学校・国学院大学文学部史学科卒業。

現在、相模原市教育委員会社会教育課学芸員。論著、発掘調査報告書『橋本遺跡』・

「社会教育施設としての地域博物館の現状と課題」(『国学院大学博物館学紀要』第7輯)ほか。

執筆分担

大貫 英明 序章・相模原の大地/原始・古代の相模原/巻末付録

座間美都治 中世の相橿原(相桃原の鎌倉武士/当麻の古寺)/相模原農村の文化/

近代的制度下の相模原/相模野の開化と開発/両大戦間の相模原/相模原市の成立

神崎彰利 中世の相模原(南北朝・戦国の動乱期)/江戸幕府の成立と相模原/相模野の新田開発/

変質する相模原農村

写真掲載協力者(五○音順・敬称略)

相沢栄久/光明学園相模原高等学校/相模原市教育委員会/

相模原市広報広聴課/相模原市古文書室/樋口道子

top

****************************************

|