|

****************************************

Home 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 付録

二章 中世の相模原

1 相視原の鎌倉武士

相模原と横山党/当麻太郎/和田合戦と横山党/横山党の衰退

2 当麻の古寺

一遍の生い立ちと修業/諸国遊行/『麻山集』にみえる一遍/

当麻山入山/無量光寺の建立と教団の発達/三世智得と呑海

3 南北朝・戦国の動乱期

伝説と史実/淵辺義愽と見像寺/当麻三人衆/当麻市場をめぐる争論/

戦国期の村々/田名村にみる北条氏の支配/流れる弓矢 |

1 相模原の鎌倉武士 top

相模原と横山党

一二世紀中期の相模原周辺の荘園として高座(たかくら)南部から大庭御厨(みくりや)・一宮庄・渋谷庄があり、武士団としては大庭・渋谷・海老名(えびな)の諸氏がいた。

とくに渋谷重国は、一二六一(応保元)年頃、武蔵国荏原郡から高座郡長後(ちょうご)付近(藤沢市内)に移り、目久尻(めくじり)川両岸の落合・吉岡・早川・大谷と勢力をのばして渋谷庄を拡大し、ついに北上して市域へまでその所領をひろげていた。

また前章の最後で触れたように、武蔵七党(横山・猪俣・児玉・丹(たん)・西・野与・村山など)の横山党が、その中心根拠地としていた武蔵国横山庄(八王子市富士森付近)から七国峠をこえて南下し市域の相模川筋の田名(たな)へ進出し、境川筋では川原・小山・上矢部へ居館をかまえた。

田名・粟飯原(あいはら)・小山・矢部の諸氏がこれである。

これらの武土たちは、みな一郷単位の小武士団で、各々の家はそれぞれ独立制をたもちながら武士団としての協同組織をとっていた。

そして前九年・後三年の役には源氏を頭(かしら)にあおいでいたが、平家が政権を掌握したのちは、大庭・渋谷両氏のように平家方の家人(けにん)となった者もいた。

彼らが源氏につき、あるいは平氏についたりしているのは、自分の所領を確認してくれる政権を求めていたからである。

横山党は秩父・波多野・荻野・和田らの諸氏と姻戚関係を結び、親密にしていた。

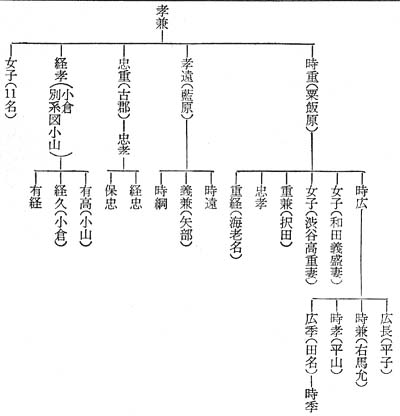

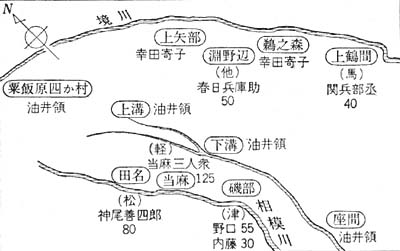

このように、相模原市域と最も関係の深い武士団である横山党は、遠く小野妹子の系統といわれ、その後裔(こうえい)の小野義孝を始祖とする。

義孝は武蔵権介(ごんのすけ)となり、はじめて武蔵横山に住んで横山大夫と称した。

その子孫は武相各地(武蔵と相模)に拠って繁栄したが、その四代目が孝兼で、長男時重は散位権守といって家をつぎ、粟飯原を姓として市域の相原にいた。

次男孝遠は藍原二郎大夫といい武蔵国相原におり、三男忠重は児玉郡古郡(埼玉県)にいて古郡別当といい、四男経孝は小倉二郎(別系図小山二郎)といって津久井郡小倉(城山町)にいた。

女子一一名は秩父・波多野・荻野・渋谷ら、それぞれ武相各地の豪族に嫁している。

市域上矢部にいた矢部義兼は次男孝遠の次男である。長男時重には時広・重兼・忠孝・重経の四男があり、女子二名は和田義盛と渋谷高重の妻である。

その長男時広には広長(平子姓)・時兼(横山右馬允)・時孝(平山姓)・広季(市域田名に住み、田名二郎兵衛といった。その長子は時季)の四男がある。

うち次男時兼は後述する和田合戦の際には、横山党の頭領として一族をひきいて活躍した(右の系図参照)。 |

横山党系図

|

当麻太郎(たいまのたろう)

このように、横山党の勢力の強かった相模原の市域に住んでいたと思われる武士として、当麻太郎という名が知られている。

そこでこの当麻太郎が関係した事件のてんまつを紹介しておこう。

一一九三(建久四)年八月一〇日の朝、源頼朝は昨夜虫が知らすというのか、何となくあやしい気配が感じられたので、ひそかに結城朝光(ともみつ)・宇佐美祐茂(すけしげ)・梶原景季(かげすえ)らを召しよせ、御所の内外をさがさせると、居室の床下に一人の怪漢がひそんでいた。

厳重に取調べると、弟範頼の家臣当麻太郎というものであった。

取調べに対し当麻は「主人範頼は、先般、将軍家に対し、二心なきむねの起請文を差上げたがお許しがないので、大変憂え悲しんでいる。

私はこの有様をみるにしのびず、将軍家のお側近く忍んでいたら、何かのついでにこのことについてのお言葉があるかもしれぬと思い、浅はかにもこのようなことをした。

全く私の一存で主人の関知しないことである」と誠心誠意訴えた。

当時頼朝は範頼に対して疑心をいだき、これを疎(うと)んずる傾きがあった。

この原因については不明であるが、一説にはこの年五月末、富士裾野の巻狩りの際、曾我兄弟の敵討ちがあり、種々な風聞が鎌倉に伝わって夫人政子が大変に心配したが、それをなぐさめた範頼の言葉をあとで頼朝が聞き、これを曲解して疑惑をいだいたともいわれる。

範頼はその後、大江広元を通じ、潔白を訴える起請文を差上げたのであった。

当麻太郎は範頼の長年の腹心の部下で、武勇の名も高かったので、その行動はいかに弁解しようとも頼朝のいれるところとはならず、結局範頼の命じたものと断定され、累は範頼の身におよんだ。

当麻は死罪になるべきところ、当時頼朝の娘大姫が重病であったので死一等を減じ、同月一七日、鬼界が島へ配流された。

範頼の方は狩野宗茂・宇佐美祐茂らに護送されて伊豆に送られ、罪によって殺された。

当麻太郎について『新編相模国風土記稿』には、高座郡当麻村の項に、「当麻太郎居住の地なり」とあり、土地の伝承では、原当麻の南端の相模川段丘の突き出た所を城山(しろやま)と称し、そこが当麻太郎の居城であるとしている。

なお当麻太郎は頼朝の死後、薩摩へ召しかえされ島津氏の家臣となったが、のち自決した。

その後裔は島津氏に仕えて日向の新納院(にいろいん)に住み、新納を姓として武勇の名が高かった。 |

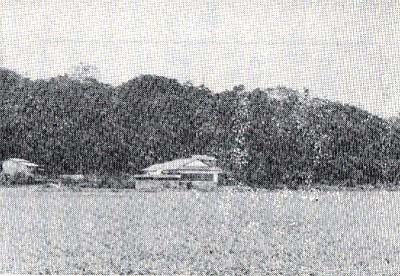

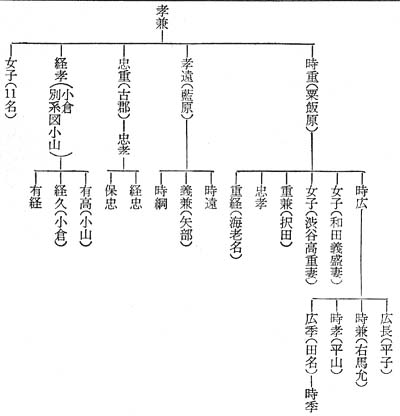

原当麻の城山

中央部の森のあたりが当麻太郎居城の伝説地

|

和田合戦と横山党

さて、この時期の鎌倉における政争で最も大きなもののひとつに、和田義盛の反乱がある。

この和田合戦の中心人物和田義盛は義宗の子で、三浦大介(おおすけ)義明の孫に当り相模三浦郡和田に住んだ。

幼少の時から勇名が高く、とくに射術(弓)に長じていた。

一一八〇(治承四)年、頼朝挙兵の際、叔父三浦義澄らとともにいち早く石橋山にはせ参じ、以来頼朝のために一意忠勤をはげみ、木曾義仲の追討・平氏の撃滅、奥州征伐と多くの戦闘に数々の勲功を立てた。

このため頼朝の信頼もあつく、種々の要職につき、侍所(さむらいどころ)の別当になった。

頼朝の死後に北条にくみして、頼家の廃退と実朝の擁立計画とを援助したが、和田一族のうちには北条義時の陰謀と野心とを心良く思わぬ者がだんだん多くなった。

一二一三(建暦三)年二月、義盛の子義直・義重と甥(おい)胤長らは、泉親衡(ちかひら)が頼家の遺子千手(せんじゅ)を擁立して北条氏を倒そうとする企てに参与した。

この計画は事前に発覚して成功しなかったが、和田一族が関係したことが暴露してしまった。

義時にこれを機会にじゃまな和田氏を一挙に排撃しようと考え、事件を追求して義盛にはなはだしい恥辱を与え、その怒りを誘発した。

義盛は憤激し、実朝の慰留をも聞かず、ついに五月二日兵をあげ、幕府と北条邸を襲撃した。

はじめ三浦義村と弟の胤義は義盛に協力を約束したが、急に変心して義時に義盛挙兵を密告したので、義時はただちに御所におもむいた。

この日午後四時ごろ、義盛は長男常盛・三男義秀らの軍勢一五〇騎を三手に分けて、幕府の南門や小町上の義時邸の西北両門を囲み、ついで幕府近くの大江広元邸へも向かった。

その後、和田軍は横大路にいたり、幕府の西南政所前で激戦が繰返された。

午後六時、義盛勢は幕府の四面を包囲した。義時の子泰時や足利義氏は防戦よくつとめたが、義秀は惣門を破って南庭に乱入し、御所に放火した。

そこで実朝は義時・広元らを従え、頼朝の法華堂に難を避けた。

戦闘は終夜続いたので、義盛勢は矢だねも尽きかけ、人馬もつかれたので、ひとまず由比が浜へ退いた。

明けて三日は小声が降りそそいでいた。義盛勢は糧道を絶たれ、乗馬もつかれはててその補充もできず困っていると、午前四時ごろ、横山党の面々が右馬允時兼を中心として波多野三郎(時兼の婿)・横山五郎(時兼の甥)以下数十人の親類縁者を引きつれ、腰越の浦を経て馳せつけた。

これらの中には矢部三郎義兼も田名二郎兵衛広季父子らも加わっていた。

これはかねて義盛から時兼に挙兵は三日と予告がしてあったので、終夜鎌倉道を馳せのぼってきたのであったが、日数が一日ずれ、いままさに合戦の最中だったので、一同は急いで蓑笠を脱いで浜辺へ投げ捨て「積みて山をなす」有様であった。

この援兵を得て義盛勢はかれこれ三〇〇〇騎近くになり、再び浜辺から御所へ向かって攻寄せようとしたが、北条方も各地から御教書(みぎょうしょ)を奉じて集まってくる軍兵が多くなり、四周に堅陣を張っているので入ることができず、由比が浜・若宮大路で激戦が繰返された。

しかし夕刻、四男義直が討死したので、父の義盛は非常に落胆し、全軍の士気もとみに衰えた。

こうするうち大将義盛も乱軍のうちに討死し、和田勢は壊滅状態におちいった。

横山党の衰退

この時、横山党の面々もほとんど討死した。

すなわち右馬允(うまのしょう)時兼、田名広季、その子時季、平山次郎時宗、矢部三郎義兼、渋谷高重、古郡経忠、同忠光らである。

剛直の士和田義盛の滅亡は、全く陰険きわまりない北条義時の策謀によって誘発されたものであり、横山党のそれへの参加は姻戚関係による義理から生じたものであった。

かくて五月七日和田合戦の論功行賞が行なわれ、横山党の所領であった渋谷庄は女房因幡局(いなばのつぼね)に、同じく横山庄は大江広元に、それぞれ新しく給与された。

いま、相模原市上矢部和組二九〇番地に小さな祠があり、なかに一基の板碑が安置されている。

碑の表面には上部に阿弥陀如来像、下部には一対の花瓶(かびん)を左右にして、なかに「乾元」(かんげん)二年八月日と彫ってある(市文化財)。

この由来につしては文献はないが、土地の伝承によると、矢部義兼の遺族や旧巨が、戦死した九〇年後の一三〇三(乾元二)年に追善供養のために建てたものだといわれている。

なお国鉄相模線番田(ばんだ)駅のすぐ東側の上溝三八八番地の井上家は、上述した和田合戦のおおもとの原因をつくったともいうべき泉親衡(ちかひら)の後裔だという系図由緒書を所蔵している。

親衡江源経基の五男満快の末裔で、信州に住み、大力の豪の者であったといわれる。

その終りについても『吾妻鏡』によると、同じ一二一三(建暦三)年三月二日に建橋にいたところか、幕府の追手の工藤十郎に襲撃されたが、逆に工藤を討ち取り、そののち行方不明になったとしている。

『尊卑分脈』という資料にも行方不明となっている。

しかし井上家の「系図由緒書」によると、親衡はこの地に知人があったので番田の現在地にかくれ住み、同年四月に病死したという。

長男満衡は母方の姓を名のって井上角左衛門と改称し、その子孫が今日にいたったというのである。

この由緒書は天明年間(一七八一〜八八年)に分家した井上溝右衛門が、享和年間(一八〇一〜○三年)に松平讃岐守屋敷に仕えた際、自分の家系を記録して差しだしたものだという。 |

上矢部の板碑

|

またその付近の上溝纈山下には、和田義盛の伝承史跡がある。

八幡宮北側の和田坂は義盛が弁当につかった箸を地にさして根づいた榎があったからといい、その先の藤橋は義盛が藤づるでつくった橋を渡ったからだという。

2 当麻の古寺 top

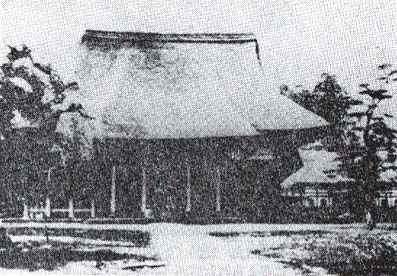

国鉄相模原線の原当麻(はらたいま)駅から東へ五〇〇メートルほどの国道ぞいに、無量光寺(むりょうこうじ)という寺がある。

いまでこそ本堂と山門・鐘楼を残すだけだが、明治の中期までは、堂塔伽藍の備わった大きな寺であった。

なぜこの地に、そのような大寺院が建立されたのであろうか。この由緒を知るためには、鎌倉時代中期に時宗を開いた僧として有名な一遍(いっぺん)の事跡を、まず知らなければならない。

一遍の生立ちと修行

一遍上人の伝記は数種あるが、そのなかで最も信頼できるのは、京都市六条道場歓喜光寺(かんきこうじ)所蔵の『一遍聖絵(ひじりえ)』であるといわれる。 |

現在の無量光寺本堂

|

詞書の起草者は一遍の弟子の聖戒(しょうかい)で、彼は一遍の弟といわれ、一〇歳頃より一遍に従って常に身辺に仕え、最後の遺戒(いかい)は彼が筆記したものだといわれる。

絵は法眼円伊(ほうがんえんい)である。

完成したのは一二九九(正安元)年八月二三日で一遍死後一一年目であった。

以下『聖絵』により一遍の生涯をたどることにする。

一遍は伊予(愛媛県)の名族河野通広の次男で、一二三九(延応元)年二月一五日、伊予国温泉郡奥谷宝敲寺内の通広の隠棲所で生まれた。

一〇歳の時、母親の死にあって無常の理を悟り、父の命によって出家し随縁と名のった。

一三歳の春、僧善入を供にして九州太宰府の聖達のもとに行った。

聖達は法然門下の西山証空の高弟である。そこからまた聖達の命令で肥前清水の華台のもとに勉強にやられた。

一六歳の春、再び聖達の禅室に帰り、その後一〇年間、骨身をけずるような修行の日々が続いた。

そして一二六三(弘長三)年五月、父如仏通広の死去によって故郷に帰った。

それからあとの約八年間、『聖絵』の記事は空白になり、

「そののち或は真門をひらいて勤行をいたし、或は俗塵にまじはりて恩愛をかへりみ、童子にたはぶれて輪鼓をまはすあそびなどもし給き」ときわめて暗示的に書いてあってはっきりしない。

おそらく一度は在家の世界に立ちもどったものの、半俗半僧の生活のうち、受欲の迷いと仏道の希求とに心中苦悶を重ねたことと思われる。

『聖絵』に記事があらわれる一二七一(文永八)年には、春、善光寺に参詣し「二河白道の図」を拝した。

愛欲の思いに身をくだきながら、悟りを求めてやまない心の矛盾を描きだした図面は、いつまでも心をとらえてやまず、参籠の日を重わてその図を模写した。

秋、伊予に帰り、窪寺に閑堂を構えて、東壁にその二河の本尊をかけ、満二か年、万事をたち切って称名念仏の別行を修め、みずから悟るところがあった。

結局、家を捨て欲望を捨てることに徹底することが、衆生に利益を与えることになるのだという信念を得、それまでもっていた屋敷田畑をすべて捨てて法界の三宝に施与し、肉親眷属(けんぞく)と離れて恩愛の情を絶った。

一二七四(文永一一)年二月、超一・超二・念仏房の三人を連れて諸国遍歴の旅にのぼり、まず摂津の四天王寺から高野山を経て熊野へ参詣した。

その際、ある僧へ名号札を与えようとしたところ 一念の信が起こらぬゆえうけられぬ」と辞退された。

そこで一遍の信念に疑惑を生じ、熊野本宮の誠殿で一百日の行を修した。

その満願の日に権現(本宮の祭神)から「衆生の往生は弥陀の正覚のと証きに決定している。

信不信・浄不浄は選ぶ必要はない」というお告げをうけ、「六字名号一遍法十界依正一遍体 万行雎念一遍証 人中上々妙好華」の聖頌(せいしょう)を感得した。

この四句の頌の頭文字をとって、「六十万人の頌」といい、智真の名を一遍と改めた。

諸国遊行

上人は自分がこの他力本願の福音を、あまねく民衆に伝える救世者であるという確信に達し、諸国を遊行(ゆぎょう)してひろく民衆に専修念仏(せんじゅねんぷつ)の行(ぎょう)をすすめて歩き、この教えに応ずる者には「南無阿弥陀仏決定(けつじょう)往生六十万人」と記した札を与えた。

その後の遊行の足跡をたどると、一二七六(建治二)年から翌年にかけて九州諸国から壱岐・対馬にいたり、豊後では二世真教と同行相親の契りを結んだ。

七八(弘安元)年いったん伊予に帰り。秋には安芸厳島(いくつしま)から備前に行った。

翌七九(弘安二)年には京都から北越を経て信濃・下野をめぐり、八○(弘安三)年上野・奥州(八一年は『聖絵』の記事は欠くが、当麻山へ入山している)、八二(弘安五)年春、鎌倉で多数の道俗に称名念仏をすすめ、夏片瀬をたって翌八三(弘安六)年にかけて東海道をのぼり、八四(弘安七)年春関寺から京都に入った。

秋、北国におもむき、八五(弘安八)年には丹後・但馬と北国をめぐり、八六(弘安九)年山城にもどり畿内各地を遊行した。

八七(弘安一〇)年には備中・備後、翌八八(正応元)年伊予に帰った。

八九(正応二)年には四国諸国を交わり、七月淡路から明石の浦に渡った。八月兵庫に移り観音堂に宿した。

この年の六月以来、心身の状態が普通ではなく、寝食が衰えていた。

八月二日、臨終の近いのを悟り、縄床に坐し南面して最後の法談を行なった。

一〇月、所持していた書籍筆録などいっさいを焼き、二三日辰の刻のはじめ(午前八時)阿弥陀経を読み終り静かに入寂(にゅうじゃく)した。五一歳であった。

以上一遍上人の時宗の特色の第一は、平民的色彩の濃いことである。

これは『聖絵』の内容全体を通じてみても、一遍に帰依して、結縁にあずかる者は民衆に多いことが眼につく。

また踊念仏ということがその特色を濃くしている。

一二七九(弘安二)年、信州佐久郡小田切の里の武士の屋形で、念仏の信心が起こって歓喜のあまり踊ったのが始めだとされている。

同年冬、同郡大井氏の宅では三日三晩供養して数百人が踊り、床の板敷を踏み抜いたほどであったという。

なおほかに特色として重要なことは、神道との調和をはかったことで、当時民衆の信仰が厚かった熊野と結んだことは注目すべきことである。

『麻山集』にみえる一遍

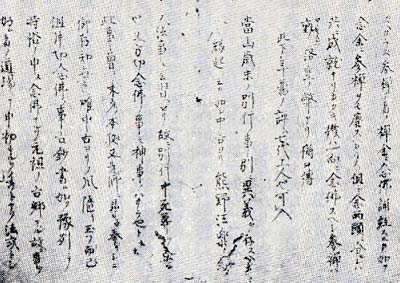

資料にとぼしい当麻山無量光寺にとって、現在唯一といってもよい貴重な文献は『麻山集』(まざんしゅう)である。

これは当麻山三五世慈眼(じげん)が寺について史料がないのを心配し、旧記や伝書を取り集めて一巻にしておいたのを、三八世是名(ぜみょう、狂風散人盧峯)が追補整理して、一六九一(元禄四)年に上下二巻にまとめあげたものである。

一遍の伝記については『聖絵』とは食い違う点もあるが、他の文献にみえない貴重な資料も含まれている。

『麻山集』によると、一遍上人の当麻山入山は前後三回となっている。

第一回は一二六一(弘長元)年二三歳の時で、秋のなかば愛甲郡依知村(厚木市依知、えち)の路傍の一草堂(のちの瑠璃光寺)で終夜念仏称名をした時、妙見菩薩の示現にあい、相模川を渡って当麻の亀甲形の丘上にいたり、一宇(いちう)を結んで修行した。それが当麻山の起こりである。 |

麻山集

|

翌年二月郷里伊予から一族の関山通安・通昌兄弟が一遍をしたってこの地に来ていろいろ身辺の世話をした。

なおその後、白井・小川の諸氏も参り、それらの名跡を伝える姓は現在市域下溝・田名に残っている。

こうして修行を続けるうち、一二六三(弘長三)年五月、父通広の死去にあい、ただちに郷里に帰った。

第二回は一二七〇(文永七)年三二歳の時で、秋再びこの地に来て、草庵(そうあん)を金光院と名づけた。

伝承では、このとき佐渡配流直前の日蓮が、依知(えち)の本間重連(しげつら)の屋敷内の観音堂にとどまっていたのを訪ね、おおいに旧交をあたためたと伝えているが、日蓮の佐渡配流は翌七一(文永八)年のことであるから、年次に一年くるいがある。

第二回は一二八一 (弘安四)年四三歳の時で、前年奥州へ遊行し、この年には常陸の国で時衆の尼に乱暴しようとした悪人がその罰で五体がきかなくなったのをなおしたり、三日の供養をした貧しい人に、その奇特な行為の報いとして、庭の堀から蓮根(はすね)五〇貫を収穫させたというような霊験を示して衆人の渇仰を集め、夏のころ武州八王子から当麻の草庵に帰った。

そして時衆の法を定め、弟子や信徒の求めに応じて自身の像を刻んで後林のなかに置いた。

翌年の夏、鎌倉へと遊行にたった。以上三回の当麻入山の伝承を、『聖絵』の内容に対照してみることにする。

当麻山入山

第一回の一二六一(弘長元)年二三歳のときは、『聖絵』では九州太宰府の聖達(しょうだつ)のもとにあり、六三(弘長三)年父の死去まで修業中であった。

これによるとこの年次の当麻山入山はありえなくなる。

第二回の一二七〇(文永七)年頃は、先に述べたように『聖絵』の記事は空白となっており、ただ「真門をひらいて勤行(ごんぎょう)をいたし、或(あるい)は俗塵にまじはりて恩愛をかへりみ」とあるだけである。

おそらく還俗妻帯した一遍は、多情多感な青春の時代を、仏道への希求と愛欲への執着に迷い悩んだにちがいない。

『北条九代記』によると、一遍には二人の女房があり、その嫉妬の情の恐るべきことを知って出家したとあり、『一遍上人年譜略』ではそれを親戚のことにしている。

『聖絵』の七四(文永一一)年の条に、一遍はいっさいを捨てて超一・超二・念仏房の三名を連れて伊予を出たとあり、超一・超二は尼で、超一は愛人で超二は二人のあいだの娘であったと思われる。

このようなわけなので、七〇年の当麻山入山もむりになってくる。

第三回の一二八一(弘安四)年の場合は、『聖絵』ではこの年の記事を全く欠いている。

それでその前後を見ると、前年の八〇(弘憲二)年は奥州をまわって常陸国でいろいろな奇蹟をあらわし、武蔵国石浜にいたった。

そして一年をおいた八二(弘安五)年の春、鎌倉へ入ろうとし「ながさご(長後)というところに三日とどまり給ふ云々」とある。

『年譜略』『麻山集』もだいたいこれと同じで、八一年のところが当麻山入山で埋めてある。

この間における一遍遊行の経路を見てくると、『聖絵』『年譜略』『麻山集』のいずれによっても、この年に一遍が当麻山に来たことは、きわめて順当な運びになってくるのである。

聖絵に弘安四年当麻山入山の記事がないことは、絵巻のこの部分が脱落したのではないかと思われる。

現に巻四のはじめは脱落しており、弘安四年につづく五年の巻六第一段と同第三段とは明らかに詞書(ことばがき)がいれちがっており、ある時期にこれらの巻には大きな破損があったように思われるのである。

さて一遍上人がその五一年の生涯中、当麻山に来たことは間違いなく、とくに一二八一(弘安四)年は確実である。

なお二世真教が当麻山を臨終の地と定めたことについて「当庵は是れ先師(一遍)初発心幽居(ほっしんゆうきょ)の遺跡なり」と書いているところをみると、一遍は還俗(げんぞく)後、再発心してこの地に来たらしく思われるが、年次について確実な傍証が得られない。

おそらく『聖絵』空白の八年間のうちであろう。一遍の遺骨は分骨され、真教によってこの地に奉じられた。

無量光寺の建立と教団の発展

無量光寺二世の真教うは、一二三七(嘉禎三)年正月二七日、京都で生まれた。

家系に持明院統の壬生(みぶ)家々関白良忠の甥あるいは孫といわれ、また藤原定家の後裔とも伝えられるが確証はない。

はじめ、鎮西弁阿(ちんぜいべんな)上人の嗣法(しほう)弁西上人に従って鎮西の宗脈を伝えた。 学業成就ののち、さらに良忠に師事して豊後府中の瑞光寺に住した。

一二七七(建治三)年、一遍の九州遊行の際その教説を聞き、帰依随従して遊行を共にすることになった。

ときに一遍三九歳、真教は四一歳であった。

一遍は真教に深く許すところがあって他阿弥陀仏の法号を与え、一二八九(正応二)年すでに病が重いころ病苦を忘れて衆に向かい、

「われすでに臨終近づきぬ。他阿(真教)は化縁尽きぬ人なればよくかしづくべし」といった。

一遍遷化の際はこれに殉じようとしたが止められ、衆におされて後継者となり、遊行回国の途にのぼったのは五三歳の時であった。

以来一〇余年諸国をめぐって賦算勧化(ふさんかんげ)を行なったが、一三〇三(熹元元)年春二月相州当麻に帰り、それまでの寺号金光院を改めて無量光寺と号し、伽藍を建立した。

そして翌年正月、六八歳で当麻山無量光寺に隠退独住し、三世智得に他阿弥陀仏の法号をつがせて遊行回国におもむかせてから、一三一九(文保三)年正月二七日八三歳で没するまで十数年間、この寺で時衆や結縁の人々の教戒につとめ、教団の発展をとげさせた。

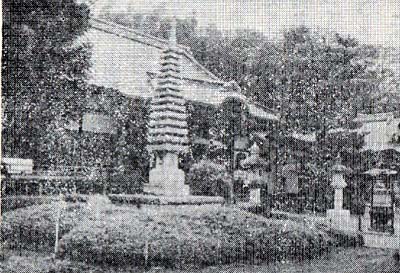

この間、将軍久明親王の帰依をうけ、寺領とさらに境内守護不入の朱印を与えられた。 |

無量光寺の絵図

その盛んなころの伽藍が描かれている

|

そして弟子のうち修行が成就して智識としての資格ある者には、信徒の希望にまかせて各地に寺院を造営することを許した。

近江番場蓮華寺・伊予奥谷宝厳寺・京都四条道場金蓮寺・同六条道場歓喜光寺・常陸海老島新善光寺などがそれである。

当時これらの寺はみな当麻山無量光寺の傘下にあったのである。

『麻山集』には、三世智得はもと鶴岡八幡宮の神祠で、一二八二(弘安五)年、一遍が相州遊行の際、化益に浴して帰依したとある。

しかし遊行系図では生国は加賀国堅田とし、九一(正応四)年頃、加賀遊行中の真教に入門した最も早い弟子の一人としている。

そして一三〇四(嘉元二)年二世真教から法をうけついで遊行回国すること一五年、一九(文保三)年正月、真教の入寂によって当麻に帰山し、独住すること二年、二〇(元応二)年七月一日六一歳で没した。

真教についで教団の発展に功績があり、中聖または中上人とよばれ、教団中興の聖とみられている。

三世智得と呑海

さて智得と藤沢の遊行寺(清浄光寺)を開いた呑海(どんかい)との関係であるが、『麻山集』は次のように記している。

執権北条貞時が二世真教に密談して利益をもって誘い、遊行にことよせて諸国の情勢を密偵させようとした。

しかし真教はそれに応じないで、老病と袮して当麻山に帰住した。

智得が三世になってから、呑海が諸国遊行を切望した時に、智得は二世の先の態度を例に引き、呑海をさとして

「すでに仏門に入った以上は、世俗の役にわずらわされてはならない。

いま貞時は亡くなってはいるが、北条氏に以前の密謀がないとはいわれない。

今後は回国をやめてこの当麻道場で一心に仏道修業を積むべきである」

といさめたが、呑海は諸国遊行の心が強く、あくまで初志をかえなかったので、師弟の縁を切り、真光に四世をつがせたとある。

呑海は相模国大庭氏の一族、俣野荘の俣野五郎景平の弟である。

呑海は一二六五(文永三)年の生まれであるから、真教年譜中に一三〇二(乾元元)年秋に「恵光が帰依し、のちに呑海と号した」とあるのは、彼が三八歳のときにあたる。

真教は三世をつがせた智得には賦算権(ふさんけん)と他阿弥陀仏号を与えたが、呑海には賦算朧のみを与え他阿弥陀仏号は与えなかった。

さて智得から呑海へ与えた一三一九(元応元)年一〇月付の書状が現存するが、それには両者のあいだには親愛の情が流れ、破門したような様子には思われず、またそれを実証するような資料もない。

実状は次のようなものであった。

智得没後、すでに賦算権を継承し遊行相続者たるべき呑海は、ただちに当麻に帰山すべきにもかかわらず、そのまま遊行をつづけ勧化は六年におよんだ。

その間、当麻山は独住の住職を欠いたままであった。

当時教団の中心的存在になっており、参詣者も多い当麻道場としては、このような状態のままでは教団経営上不都合を生じるのはいうまでもない。

そこで北条高時の命もあり、内阿弥真光が四世他阿弥陀仏をつぎ止住(しじゅう)することになった。

呑海はその後一三二五(正中二)年、当麻に帰山したが、すでに真光が四世をついでいるので、

「惟(これ)宝の山に入て空(むなし)く帰り、渡海に望(のぞみ)て船なきに似たり」と落胆しつつ当麻山に別れをつげた。

そして一時俣野に道場を建てたが、地の利を得ないため。極楽廃寺の跡に現在の清浄光寺を建立した。

一三二七(嘉暦二)年没。六三歳。

その後、南北朝時代には宮方に所属して戦敗れた人々が時衆の阿弥となり、当麻山の庇護のもとに命をまっとうした者が多く、時衆のなかに連歌・能楽・茶道など芸能の士が多いのはこのためといわれる。

|

無量光寺と後北条氏 1588 (天正16)年に

後北条氏から寺に与えられた禁制(きんぜい)

|

焼失前の無量光寺本堂 1871 (明治4)年

|

中世末期の当麻山は小田原北条氏ときわめて親近な関係にあり、制札・書状・印判状など多数の後北条文書を現存している。

徳川家康江戸入府後は、領主内藤清成が、この寺の由緒のあることを上聞(じょうぶん)し、一五九一(天正一九)年一一月でこれまでのように、境内不入・寺領三〇石の朱印をたまわった。

近世以来地の利を得ず、寺院経営の関係もあり、世間的にあまり認められない存在となった。

なお一八七二(明治五)年一宗一管長制公布の際、当時の住職が老衰病臥中のため思慮分別の余裕もなく、清浄光寺の申し出に従い、藤沢山を総本山、当麻山は大本山となってその配下になってしまった。

そして一八九三(明治二六)年一一月一五日、不慮の災禍で、威容を誇った伽藍を焼失し今日にいたった。

3 南北朝・戦国の動乱期 top

伝説と史実

一遍上人が当麻山に最後に足をとにめた一二八一(弘安四)年は、弘安の役といわれた蒙古来襲の年であった。

それからちょうど五〇年後の一三三一(元弘元)年に、いわゆる南北朝の動乱が始まった。

楠木正成・新田義貞・足利尊氏ら歴史上有名な人物が、全国にいりみだれて合戦をするが、この有様は『大平記』によくつづられている。

『大平記』は、時には勇ましく。時には哀歓をこめて当時の世相や人々について語っているが、このなかで、悲劇の主人公ともいえる一人に、後醍醐(ごだいご)天皇の皇子大塔宮(だいとうのみや)護良(もりなが)親王がいる。

護良親王は元弘の乱から東奔西走して天皇親政に活躍したか、一三三四(建武元)年一〇月、足利尊氏のざん言にあって鎌倉二階堂の東光寺に幽閉された。

しかし、翌三五(建武二)年七月、北条高時の次男時行が反乱した中先代の乱の時、親王の力量を恐れた足利直義(ただよし、尊氏の弟)は、親王を土牢のなかで暗殺した。

この時、直接手をくだしたのが淵辺(ふちのべ)義博である。

淵辺義博についてのくわしいことは明らかでないが、足利直義譜代の家臣で、市域の淵野辺村の領主であったことは疑いがない。

義博は伊賀守といい、江戸時代に幕府が作成した地誌として有名な『新編相模国風土記稿』には――淵野辺村の北部で広さ約三町ほどでいま(天保年間)も馬場蹟が残っており、また第六天の祠(ほこら)もある――と記されている。

この地は現在、横浜線淵野辺駅の東、字原平の境川段丘上(淵野辺本町)で、旧家天野氏宅から第六天の祠にかけての一帯といわれている。

一九七一(昭和四六)年、天野氏の屋敷内に「淵野辺伊賀守義博居館跡之碑」という碑が建てられた。

義博は実在の人物である。そして護良親王を暗殺したこともまた事実である。

こうした歴史上の事実は一見なんでもないように思えるが、時代の勢いというか、時にはこのことは大きな問題となる。

よく知られているように、足利尊氏は戦前・戦中までは逆賊の代表例であった。

逆賊とは、要するに朝廷に対抗することであるが、そういう評価がされる時代に、天皇の皇子を殺したとなると、これはこのうえない逆賊ということになってしまう。

戦時中のことであるが、いまでは想像もできないひとつのエピソードがあった。

それは、戦時という異常体制のなかで、淵辺義博のような不忠の者がこの土地の出身であるのは、何かうしろめたい、という感情である。

これは古老の伝えであるが、こうしたことはもちろん住民のごく一部の人々がもったにすぎない。

しかし、これも住民感情のひとつであり、その人たちにとっては真剣なことであった。

淵辺義博は、じつは親王をほかの所へかくまった、というような伝説は、こうした住民感情と、そしてその雰囲気から生まれる。

しかし、客観的な事実は明白である。

さて、中先代の乱で、北条氏再興のため、時行が信濃国の諏訪頼重らの援助により勢力を回復した。

足利直義はこれに対抗したが各所で打破られ、一三三五(建武二)年七月二二日、現在の町田市本町田のあたりで両軍は激突した。

合戦は境川近辺でくりひろげられたが、もちろん市域も争闘の場となり、村々は人馬に踏み荒された。

直義はここでも破れ、鎌倉へ敗走し、さらに七月二三日には三河国(愛知県)へ向かった。

この後のことを、『大平記』からみると次のようである。

淵辺義博と竜像寺

直義は三河行に際し、淵辺義博に、勅許はないが足利氏にとって仇となる兵部卿親王(護良親王)の殺害を命じた。

義博はこれをうけ、主従七騎で鎌倉山ノ内にある薬師堂の土牢に行き、親王を刺殺してその首を近くの藪へ捨てた。

そしてこの始末を直義に報告した。翌七月二四日、義博は直義に従って駿河国で北条氏と交戦、ここで戦死した。

淵辺氏の名は、この後再び歴史のうえにあらわれることなくして終った。

これが護良親王殺害についての淵辺義博の通説である。

これに対して、義博は親王を殺害しないで代りの者を殺し、親王を落ちのびさせて他へかくまった、との説もある。

江戸時代はじめに水戸光圀(みつくに)の命によって編さんされた『大日本史』には、義博は親王をのがれさせ、偽の首を京都へ送ったとの説を紹介している。 |

竜像寺本堂

|

また石巻伝説などという伝えがあって、それによると義博は、親王を謙倉の由比が浜から宮城県の石巻へ逃したといい、また一説には親皇を淵野辺村の竜像寺にかくまい、そののち石巻へ移した、ともいわれている。

親王を殺害するような不忠があってはならないとか、あるいは逆賊といわれるようになった時代と、その世相の中からこうした伝説が生まれてしまう。

義博については、もうひとつの伝説がある。義博の大蛇(おろち)退治と竜像寺建立伝説である。

この伝説は江戸時代から伝わっているが、『新編相模国風土記稿』(以下『風土記稿』と略称)をはじめ竜像寺鐘銘やまた淵野辺村名主の「鈴木多平覚書」等にも記されている。

南北朝時代の暦応年間(一三三八〜四一年)のことであるが、淵野辺の境川にそって竜池があり、ここに大蛇がすみ、人や生きものを襲うため、村人は恐れのあまり離散した。

室町幕府もこれを心配し、領主である義博が大蛇退治をすることとなった。

義博は家来とともに大蛇を退治し、これを三つに切ってそれぞれを葬(ほおむ)ったが、頭を葬って竜首寺、胴を葬って竜像寺、尾を葬って竜尾寺の三寺を建立した。

その後、二寺はすたれ、竜像寺のみが今日に伝わった、という話である。

この話などは、全国のどこにでもある話であり、まさに伝説そのものである。

歴史的にみた場合、暦応年間は義博が戦死したあとの年代である。

また前に記した親王伝説のなかに、親王を竜像寺にかくまったともいっているが、こうなると問題にならないほどに時代の錯誤がある。

しかし、ここでこうしたことに目くじらをたてる必要はない。

親王伝説のように、時代や、時には政治体制によって作為されるものとはちがって、大蛇退治伝説には古いロマンを感じる。

事実も大事であるが、機械化された今日の社会に、こうした伝説があるのは何か心をやわらげるようである。

昔話や伝説は、それだけでも貴重な文化遺産なのではなかろうか。

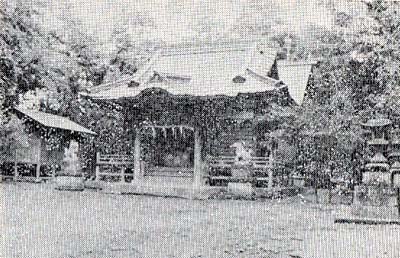

当麻三人衆

当麻太郎や無量光寺の項でみてきたように、中世の歴史に登場した当麻忖が、その後再びクローズアップしてくるのは、中世の終り戦国時代の小田原北条氏治下の時である。

まず一五一二(永正九)年八月一九日、北条早雲は当麻の無量光寺に、軍勢の乱妨狼藉を禁止する制札(禁令を記した立札)を与えた。

北条早雲が戦国大名として、関東経営の第一歩をふみ出したのは一四九五(明応四)年九月、小田原城主大森藤頼を攻撃した年であるが、無量光寺へ制札をくだしたのはその一七年後にあたる。

これより二日前の九日、早雲は三浦導寸(義同)を岡崎城(平塚市)に攻めたが、一五日に当麻に制札が出たということは、当麻が北条氏に属していたことになる。

当時、当麻は、相模国から武蔵国にいたる陸上交通の、また相模川に面して河川交通の要路でもあった。 |

当麻の天満宮 当麻の市場集落にある11世紀創建の古社で、

当麻市場の市神であったと思われる。

|

早雲がこの時期に当麻をその治下としたのも、当麻が軍事上、また交通上重要なところであったことを物語っている。

それから六年たった一五一八(永正一五)年二月三日、早雲は、当麻宿へ制札をくだした。

この制札は、庶民の当麻宿での乱妨等を禁止したものであるが、戦国時代のこの早い時期に、当麻は村としてではなく、宿(宿駅)を形成していたのである。

六か月後の八月一五日、早雲は八七歳で死去した。

北条氏は三代氏康の時、一五五九(永禄二)年、『小田原衆所領役帳(しょりょうやくちょう)』を作成し、郷村と軍役と家臣を把握した。

これによる市域の村々の内容はあとでふれるが、当面のこととして当麻についてみると、ここには「百弐拾五貫 東郡当麻 当麻三人衆」とある。

通常『所領役帳』の知行人は個人の名前が記されているが、当麻の領主はこのように三人衆という複数の名称になっている。

この複数の武士はだれであるかは明確でないが、『風土記稿』などから推定すると、関山隼人・当麻豊後守・落合三河守の三名となる。

最初の関山氏は小字(こあざ)宿に住み、ここへ市場を開設している。

当麻豊後守についてはよくわからない。もう一人の落合三河守は小字市場に居住している。

ところが、一五八〇(天正八)年になって、当麻衆のあいだに市場をめぐって争論が発生した。

この時期の当麻衆は、先の関山氏・落合氏と、さらに関山氏の分家で小字八瀬川に往み旧姓渋谷氏といった関山氏である。

一五八〇(天正八)年、この分家関山藤次郎が本冢関山氏のもっていた商人問屋と、当麻山の付近にあった道者坊の権利の半分を奪った。

これに対して、本家関山隼人は北条氏の家臣石巻家貞をとおして訴訟を起こそうとしたが、しかし政治的なからみがあって隼人の意図は通らずに終った。

この一件は、特定の有力在地武士がもっていた、さまざまな権限の分散といわれている。

一五八六(天正一四)年六月に、今度は関山隼人と落合三河守との間に市場をめぐって争いが始まった。

当時当麻宿には、上宿(現在の小字市場)と下宿(現在の小字宿)とて月に三度ずつ、すなわち毎月六度の六斎市が開かれていた。

北条氏治下の商業は、城下町以外では六斎市が主体で、在方(農村部)では六斎市と六斎市を結んだのがひとつの流通経路になっていた。

当麻市場をめぐる争論

当麻宿の場合、上宿の三斎を関山隼人、下宿の三斎を落合三河守が掌握していた。

この上宿の市を落合三河守が奪い取ろうとしたため、この非文(ひぶん、不法な行ない)を関山隼人が北条氏評定衆の山角上野介(やまずみこうずけのすけ)康資(やすすけ)・板部岡江雪(こうせつ)へ訴え、市場をめぐる争論が発生した。

関山氏の訴状では、落合氏が市場を奪った、とあるだけでくわしくはわからないが、七月になって落合氏は北条氏の評定所へ、訴えに対する陳状(申開き状)を提出した。

この上申書は三か条からなっているが、

第一条で――上宿を奪ったということは不当であること、

第二条で――下宿の発展に対して上宿は衰退し、町人も退転したために、当麻宿として備える伝馬も下宿でまかなったこと、 |

当麻の市場跡 1962 (昭和37)年ころの家並み

(市内当麻大字市場付近)

|

第三条で――右のようなしだいであるから、公務である伝馬役をまっとうするには、上宿での問屋役を下宿へ移さなければならないとの願いを出したが不許可に終った、としている。

これに続いて最後に、退転した上宿の町人をよび帰したうえ、つつがなく公務を勤めているのに、上宿を強奪すると訴れられるいわれはない、というのが全体の要旨である。

こまかな日付でいうと、関山氏が訴状を提出しだのは六月二八日、落合氏の陳状は七月一六日で、この間約半月のあいだがある。

評定衆から落合氏への陳状提出命令に日時を要したことになるが、結果からみると、陳状提出の七月一六日、実はこの日落合氏の敗訴が決定していた。

陳状提出の二日後、山角康資から関山氏へあてて私的にではあるが、勝訴の連絡が届いている。

一八日の山角からの私信によると、関山氏に非儀はないから心やすくするように、といっており、翌一九日には正式な印判状によって「当麻において前々のようにせよ」と関山氏の勝訴が保証された。

この争論をとおしてみると、最初から最後まですべて政治的に処理された。関山氏の勝訴は政治的な勝訴である。

落合氏の陳状のなかに、関山氏が訴えを出した山角氏は自分に対して遺恨をもっているようだがといっていることと、さらに前述の落合氏の陳状提出と裁許への一連の情況が普通でないことなどからもうかがわれる。

しかしともかく、市場争論は関山氏の勝訴に終った。

上宿は関山氏、下宿は落合氏の管掌としてつづくことになるが、いつの頃か正確な年次はわからないが、落合氏は河岸段丘上の原当麻を新たに開き、住居を下宿からここに移した。

落合氏に従った中島氏・松本氏も行を共にした。

こうしたことから察すると、市場争論勝訴をきっかけに、当麻市場は最後的には関山氏の独占するところとなったといえる。

こうした状況のもとで、市場ならびに関山氏は近世をむかえることとなる。

戦国期の村々

市域の地形が、通称「上段」「中段」「下段」の三つにわかれていることは、この本の最初に記したとおりである。

市域における戦国時代は、おもに中段・下段が中心になって展開するが、ここではまず、市域全体のごく概要を、前の項で述べた一五五九(永禄二)年の『小田原衆所領役帳』(以下『役帳』と略称)でみてみよう。

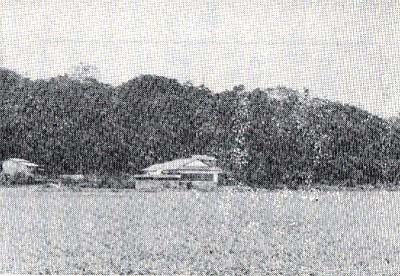

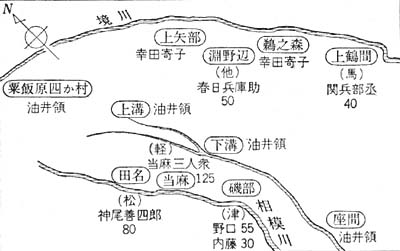

次にかかげた地図は、『役帳』に記された市域の村々とその領主をまとめたものである。

地図での地名は近世から現在までの呼称で示したが、『役帳』では上矢部は矢部、鵜之森は鵜森、淵野辺は淵延、上鶴間は鶴間、上溝・下溝は溝上・下、田名は田奈となっている。

このうち、『役帳』でいう矢部は市域の上矢部と武蔵国多摩郡矢部村(町田市矢部町)を含んでおり、一五五九(永禄二)年現在、この二か村はまだ分立していない。

同じことは『役帳』にある鶴間にもいえる。 |

市域の村々(馬)馬廻衆、(他)他国衆、軽(足軽衆)、

津(津久井衆)、松(松山衆)。数字は貫文高。

(『相模原市史』第1巻より)

|

鶴間は近世の上鶴間村(市城)と下鶴間村(大和市鶴間)の合体した村で、この当時は分村していない。

これに対して上溝・下溝が溝上下とあるが、前の例とちがって上溝と下溝がそれぞれ村として成立している。

また「粟飯原(あいはら)四か村」という呼び方があるが、粟飯原は相原であり、さらにその四か村とは、相原・橋本・小山・九沢である。

このうち相原はのちに上相原(市城)と下相原(町田市)に、九沢は上九沢と下九沢村にわかれる。

このほかで、近世には存在した村で『役帳』に記されていない村に、大島村と新戸村がある。

この二か村とも、当時は粟飯原四か村に含まれていたといえよう。

『役帳』でみた市域の戦国時代の村々は以上のようであるが、全体をとおしてみると次のようなことがわかる。

前にいった市域の立地条件とあわせてみると、概して上段の村々はのちに分村する村が多いのに対して、中段から下段の村々はいわば固定しているといえよう。

言い換えるならば、上段と中段・下段では村のありかたが違うということであるが、これはさらに中段・下段の村々が村として早くから形成されていたともいえよう。

戦国期の市域の中心舞台はこの中段・下段の村々である。

田名にみる北条氏の支配

前の項でも述べたように、小田原北条氏の市域に対する政策として、最も早くみられるのは、一五二一(永正九)年、北条早雲の当麻山無量光寺に与えた制札であった。

これをきっかけに当麻村は、宿として、また市場として発展をとげることになる。

一方、隣接する田名村には、ほぼ天文年間頃(一五三二〜五五年)からその支配の一端がうかがわれるようになる。

一五五〇(天文一九)年四月、北条氏から田名村に「国中諸郡就退転庚戌(たいてんこうじゅ)四月諸公事赦免之様躰(くじしゃめんのようだい)之事」という文書がきた。この二か月後、同じ文書が磯部村にも発給された。

この文書は、とくに右の二か村にだけ与えられたというものではなく、北条氏の領国の全村を対象としている。

文書の内容は、領国内の退転(農地を捨てて逃げ去ること)した百姓を救うため、従来の諸公事(租税)は免除するから、その代りに一〇〇貫文に対して六貫文の役銭を小田原城へ納めよ、ということである。

当時の田名村の規模(貫高)は一二四貫七九一文であるから役銭は七貫四八一文となる。

この役銭は臨時の賦課であるが、恒常的な年貢としてはたとえば反銭(たんせん)とか懸銭(かけせん)・棟別(むねべつ)銭などがある。

反銭は前記の村の規模の五パーセント、懸銭は四パーセント、棟別銭は一軒一〇〇文・半軒五〇文が規準となるが、田名村での数字をあげると、反銭は一五五二(天文二一)年に六貫三二〇文、懸銭は六二(永禄五)年に四貫九九二文、棟別銭は六六(永禄九)年に四貫七五文となる。

普通にいう年貢の大要はこのようになるが、このほかに、年貢とは別に夫役が課された。

農民の領主に対する労働力の奉仕、これが夫役(ぶたく)である。

夫役にはいろいろあるが、田名村に賦課された夫役は陣夫役と普請役である。

陣夫役とは、軍需物資の輸送をすることで、また普請役は城や河川・道路を修築・普請することである。

現在わかっているかぎりでいうと、田名村では計七回の夫役があった。

もちろんこれがすべてではない。

まず一五五〇(天文一九)年には陣夫役がある。この年の陣夫役は、農民の労働力にかえて銭で代納した。

これを夫銭というが、陣夫一名につき銭八貫文で納めた。

六三(永禄六)年六月には、玉縄城(大船の西方。現、鎌倉市城廻)の塀の普請を命ぜられた。

玉縄城は後北条氏支城のひとつで、当時は一族の北条綱成が城主であった。

六月一〇日付で田名村へあてられた指令によると、東郡・三浦郡と武蔵国久良岐(くらき)郡(現、横浜市)へ末代まで(永久に)五年に一度ずつ修築せよといっている。

田名村からは二〇人の人足を出すのであるが、何といっても川名村から玉縄城へは南東へ約三〇キロも離れているので、容易なことではない。

しかも五年に一度といいながらも、二年後の一五六五(永禄八)年八月には再び二〇人の人足が微発された。

それから四年を経た一五六九(永禄一二)年三月には、より過重な夫役が課された。

人足四人、馬四疋で小田原へ行き、そこから荷物八俵をうけとって伊豆国(静岡県)西浦(駿河湾沿岸、現沼津市内)まで輸送せよ、ということである。

田名村から伊豆の西浦まで直線距離にしても約一一〇キロであり、この労苦はここで改めていうまでもなかろう。

流れる弓矢

ところで、一五六九(永禄一二)年というと、有名な三増(みませ)合戦が行なわれた年である。

右の小田原から伊豆への夫役(ぶやく)が課された三か月後の六月、後北条氏の宿敵甲斐国(山梨県)の武田信玄は小田原攻撃を開始した。

一〇月二日、信玄は武蔵国滝山城(現、八王子市高月町)攻撃から南下して、武相の国境である境川から相模原市域の相原村・上溝村・下溝村を経て磯部村の勝坂に陣を置いた。

この勝坂は、縄文中期の代表的土器形式の勝坂式土器出土の地として有名であるが、正否は別として、土地の伝承では、信玄がここに本隊か置いた時にかちどきをあげたとのいい伝えがある。

翌三日、武田軍は当麻村や磯部村から相模川を渡り、四日に小田原攻撃が始まった。

その帰途の六日、愛甲郡と津久井郡の境である三増峠で両軍が激突したが、後北条氏は破れ、武田軍は津久井を縦断して本国へ向かった。

武田軍が市域に侵入した日は、現在の暦で一二月二〇日にあたる。さいわいにして農作業は一段落した時期ではあった。

前にみた村々の領主が、どのように武田軍に対抗したかはわからないが、戦争の常として、村々が兵馬に荒らされたことはいうまでもなかろう。

さて、三増峠から北へ約三キロのところに津久井城がある。

津久井城は後北条氏支城のなかで、甲斐国に対抗するうえに重要な立場にあったが、三増合戦の時、ここからは全く出兵せずに終り、信玄は帰途をこの城下を通過した。

津久井城は現在の津久井郡城山町と津久井町にまたがっているが、その北側を相模川が流れて断崖となり、攻めるにむずかしい、

海抜二五一メートルの山城である。三増合戦の時、城兵はなぜ討って出なかったか。

またみすみす武田軍を帰国させたのか。この真相はわからない。

一五九〇(天正一八)年七月、五代・一世紀にわたって関東に君臨した戦国大名の雄、小田原の北条氏は豊臣秀吉によってほろぼされた。

津久井城は六月二三日から二四日にかけ、徳川家康の家臣本多忠勝のひきいる一万二〇〇〇余の軍勢の攻撃によって落城し、二六日徳川氏へ城が明けわたされた。

いま相模原の台地に立つと、津久井城は一望のうちにみわたせる。

当時の市城の人々は津久井城をいつもみていたであろうが、二三日の夜襲による火の手と、そしてその落城をどう受止めたであろうか。

現在、市の無形文化財の一つで近世中期頃から下溝の番田に伝わる「穂打(ぼうち)唄」に、次のような一節がある。

| 津久井の城が落ちたげな 弓と矢と 小旗の竿が流れくる |

穂打唄は県内にいくつか残っている。

しかし、この一節は香田以外ではうたわれていない。

津久井城が落ち、敗れた人々の弓と矢と小旗の竿が相模川を流れてきた、ということである。

日頃、目のあたりにした津久井城の落城に対する、市域の農民たちの哀歓がこもっている。

そして、流れる弓矢は戦国乱世の終りと、そしてきたるべき近世をも意味しているといえよう。

top

****************************************

|