|

****************************************

Home 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 付録

六章 変質する相模原農村

1 村々の生業

中・下段に多い専業商家/盛んな農間渡世/巴屋幸蔵の商圏/

養蚕の奨励/一年の農事

2 領主財政と年貢

藩財政の窮乏/旗本の借金生活/年貢の一月割制/殿様無尽

3 幕末激動期の村と領主

疎開する地頭の家族/地頭の出陣/ローソクも倹約の要求/

地頭に対抗する農民/地頭たちの明治維新 |

1 村々の生業 top

中・下段に多い専業農家

新田開発のところで具体的にみられたように、相模原台地は、ともかく地味の劣悪な畑と原野である。

こうした状態のなかで、村々にはどのような生業が行なわれていたのであろうか。

このへんのところを現存する村明細帳からみてみよう。

少し時代は古くなるが、まず一七〇五(宝永二)年の当麻村について、当時の水田をみると稲は三つの種類からなっている。

早稲(わせ)「赤えいなり」、中稲(なかて)「弥六」、晩稲(おくて)「万はい」の三品種であるが、これらは当時の関東には広くみられる品種である。

畑は大麦・小麦・粟(あわ)・稗(ひえ)・芋・菜・蕎麦(そば)で、肥料は芝草・馬ごいのほかに、金肥として干鰯(ほしか)・糠(ぬか)を使用した。

当麻の市場のところでみたように、当麻村の特色は、塩売・酒売・油売など多くの商売人がいることで、当時三八八軒のうち六〇軒の商家があった。

村の市場はなお健在で、すべての買物は市場でまかなっている。

養蚕(ようさん)も盛んで、女子の稼ぎで村中で年間約一〇〇両の収益があった。

一七二八(享保一三)年、大島村では、家数三二〇軒のうち、絹糸商人や蚕種(さんしゅ)商人・紺屋・小売酒屋など商家が二七軒ある。

畑には大麦・小麦・粟・稗・蕎麦・菜・大根・小角豆・荏(えごき)・大豆・小豆等をつくるが、大豆・荏は年貢の一種である小物成(雑年打)として烏山藩へ上納している。

この他に煙草を屋敷のまわりや畑の畦に、また桑・茶・柿等も畑の畦に植えつけている。

養蚕は先年は年間三〇〇両、ここ一、二年は一四〇~一五〇両ほどの収益をあげたといっている。

なお、前年の村の年貢高は金二四一両と米五石余であるが、これからみて、養蚕による稼ぎの割合が高いことがわかる。

男の農間稼ぎには、他の村にはみられない例がある。

山方でモクレン科で常緑の小喬木(きょうぼく)である樒(いきみ)の葉を買い、抹香(まっこう)に搗いて他村へ振売(ふりうり、行商)していることである。

また相模川での漁業として、人数はわからないが舟綱をする者や鵜匠もおり、その税金てある運上金を納めている。

一七六〇(宝暦一〇)年の旧名村では、家数五九八軒のうち繰綿五軒・絹糸売一三軒・塩売八軒・請酒屋(酒の小売業)一四軒をはじめ商家が七七軒あり、となりの当麻村と共に商業の進展がうかがわれる。 |

桑の栽培 いまも市域にみられる桑畑

(望地付近にて)

|

その反面、よろずの買物は当麻村市場ではなく、村から六キロメートルも離れた津久井郡上川尻村(津久井郡城山町)の久保沢市場で整えている。

農間渡世として、男は駄賃日雇(だちんひよう)の稼ぎである。

女子による養蚕の収入は多く、年間およそ五五〇両ほどといわれている。

ちなみに、この年の田名村の年貢高は金四一七両余と米一一七石余である。

盛んな農間渡世(とせい)

以上、中段(なかだん)・下段(しもだん)の村々に対し、次に上段(うわだん)の村の場合であるが、ここには前述のような顕著な専業の事例は少ない。

一七三六(享保二一=天文元)年、橋本村藤沢領では、当時家数四八軒のうち、商家は酒の小売商五軒にすぎない。

畑作物はこれまでの村々と変ることはなく、大麦・小麦・稗・粟・芋・大豆・大根などである。養蚕・絹織・木綿織をしているが、残念ながらその数量はわからない。

農間稼ぎは、上・下川尻村の市場(久保沢・原宿)や、また武蔵国八王子(東京都八王子市)の市場に商いを出している者もいる。

一八四三(天保一四)年につくられた八王子周辺三四か村の「農間渡世向名前書上帳」によると、三四か村のうち最高は市域の小山村四七軒で、これに上相原村三三軒が続いている。

当時小山村の総家数は一六二軒、上相原村は一〇九軒であるから、小山村は全体の二九パーセント、上相原村は三〇パーセントが農間渡世にかかわっていたことになる。

このように、上段の村々に広範な農間渡世が存在することと、さらに中・下段の田名村等にみられるように多くの専業商家が成立していることなどを合せ考えると、市域村々では商業の晨問がすすんでいたことがうかがわれよう。

とくに当麻市場があることから、局地的な市場圈が形成されていたことがわかるが、しかし前に当麻市場の中絶入再興のところでみたように、当麻市場は衰退のきざしをみせている。

となりの上溝村にも、いつの頃からかはわからないが、六斎市が成立していた。

この市もまた、安永年間(一七七二~八〇年)頃には中止している。

当麻村に接する田名村が、津久井郡の川尻市場に出ていることなどから、かっての当麻市場を中心とした市域村々の商業活動・商業圏は変質し、川尻村~八王子を結ぶ商業圈に吸収されたといえよう。

巴屋幸蔵の商圏

これまでみヤづにたように、村々の生業のうちでは、養蚕がとくに大きな割合をもっていた。

一七〇五(宝永二)年というまだかなり古い時期、当麻村では年間一〇〇両、また二八(享保一三)年に大島村三〇〇両~一四〇・一五〇両、また六〇(宝暦一〇)年に田名村では五五〇両ほどの生産があった。

このことから、一八世紀初頭の市域には、養蚕と製糸とが盛んであったことがわかる。

一八一三(文化一〇)年、上相原村の一文書に、農業の困窮を訴えると同時に、「昔から、畑へ桑を多く植え、蚕(かいこ)を第一として繭(まゆ)を糸にくり揚げる手業をし、この稼ぎによって年貢諸役を納め、生活の食料不足を補うために渡世をしてきた」と伝えている。

養蚕と糸繰り、これが市域や周辺村々の主要な生業であり、有名な八王子織物はこうした地域を基礎に形成されていたといえる。 |

上溝風景

現在でも中段では、もっとも賑やかな商店街

|

こうした例を具体的にみるとなると、残念ながら十分に明示する史料は伝存していない。

以下断片的ではあるが、いくつかの事実を拾いだしてみよう。

上溝村に、生糸を販売する巴屋(ともえや)幸蔵という在郷商人がいる。

巴屋は生糸のほかに雑穀をも売買している。

営業帳簿の一つ「売揚帳」によると、一八三六~三九(天保七~一〇)年に、各地に生糸を売出している。

その販売地域は、市域では自分の住む上溝村のほかに、上相原村・田名村・下九沢村、市域外では、愛甲郡角田村・半原村(以上、愛甲郡愛川町)・津久井郡青山村・鳥屋(とや)村・青野原村(以上、津久井郡津久井町)、さらに武蔵国八王子から拝島(はいじま)村(東京都昭島市)・二宮村(同秋川市)・平井村(同西多摩郡日の出町)など、相州から武州の山間地域にまで及んでいる。

相模原の製糸は、こうした遠方の村々に売られていたのである。

この前年、巴屋が正月から三月までの間に、八王子や半原村等で売りあげた「墨八丈」は一一六両余に達している。

|

「養蚕要略」

養蚕の奨励

農民の生活にとって養蚕は第一の渡世であったが、それは生活維持のために必要であると共に、その稼ぎによる年貢上納という側面をももっていた。

従って養蚕は、領主にとっても年貢金を確保できる大切なものといえる。一八〇五(文化二)年のことである。

下溝村などの領主である荻野山中藩は、「殿様初御入部につき御触書の写し」として「養蚕要略」というものを領内村々へ配布した。

殿様初御入部とは、藩主教孝(のりたか)が藩主となってのち、はじめて荻野陣屋に来たということである。

「養蚕要略」とは、一七八九(寛政元)年上野国万馬郡渋川村の吉岡友直の著書『養蚕須知』という養蚕の技術書の概略をまとめたものである。 |

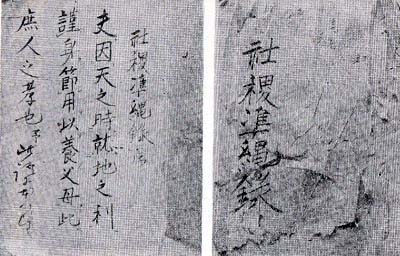

「社稷準縄録」(小川家蔵)

「年々種蒔帳」(小川家蔵)

|

この「養蚕要略」は全五〇項からなる大部なもので、その第一項には、「蚕は陽物(ようぶつ)にして火を好み、水を悪(にく)むや夫(それ)ゆへ暖暑の年はやしなひよく、寒冷の年は養ひにくし。雨の降続くせつは尤(最も)やしなひ悪し。

能々(よくよく)心を用ゆべし」とあり、養蚕の仕法をごく詳細に記述している。

藩主教孝のはじめての国入りを契機として、養蚕技術に関する書を領内に頒布したのであるが、これは藩が養蚕技術の改良を意図したためであり、養蚕に対する藩の積極的な施政が認められよう。

一八五四(安政二)年の横浜開港に際して北相地域のめざましい養蚕や製糸の発展以前の、市域にみられる産業史のひとこまといえよう。

市域に現存する近世文書は総数約一万五〇〇〇点ほどであるが、この中には、何かとめずらしいものが少なくない。

この「養蚕要略」もその一つであるが、次にとりあげる相原の小川忠良氏所蔵の「社稷(しゃしょく)準縄(じゅんじょう)録」や「年々種蒔帳」も、県内ではあまり例のない文書である。

一年の農事

この二つの文書ともに小川家の農業経営書である。

「社稷準縄録」は「農業準縄録」ともいい、一八一五(文化一二)年から一九五一(昭和二六)年までの八九冊が現存する。

社稷(しゃしょく)とは、土地の神と五穀の神をいい、また準縄とは、水平を計る水ばかりのことで、ここでは規則とか標準の意味であるが、要するに小川家の農業実践記録である。

小川家は上相原村で一番の地主である。

その持高は村内では一八五二(嘉永五)年一一石余、六二(文久二)年一六石余、また七〇(明治三)年当時は他村分を含めると田畑合計一七町二反余で六七石二斗余である。

次に一八二六(文政七)年の「農業準縄録」から、その内容の一部を大まかにまとめてみた。

一月 四日山入り。一一日畑耕。一四、五日より味噌麹(みそこうじ)造り。二五日より麦踏み。冬草取り。

二月 一七日茄子(なす)苗おろし。二九日粟糞(あわくそ)ねる一八〇笊(ざる)、屎(くそ)一一荷。

三月 一日芋植え一四塚、山王林六塚、エコ芋・コ芋・ハセ芋種。七日唐もろこし・隠元・大角豆蒔き。八日より桑苗植え。

桑苗は植はじめて一年・二年の内(うち)秀ざるはわるし。しかれば植る時は柆付けのこやし必要なり。

一三日まで芋の糞をねる。一七日牛房(ごぼう)蒔き。一八日大麦搗(つ)き、三石四斗五升搗く。

四月 一日蚕はき、煤(すす)払い。三日茶摘み。摘田糞拵え、田の小作人これなき故よんどころなく手作り。

一七日大豆蒔き、中田尻四塚。

一九日野地大豆蒔き、一塚に六笊、屎一桶の半分。荏蒔き。茄子苗植え、一八本程、但し半分植え。

二〇日岡穂(おかぼ)蒔き、一塚につき六笊。白瓜罔穂の中へ捻(ひね)る。小豆蒔き、一塚につき六笊。

二二日大角豆蒔き。黒大豆蒔き。茄子植付け、七〇本程。稗蒔き、一塚につき八笊。

二四日胡麻(ごま)蒔き。さなぎ二升種見つもり。きうり植え。隠元・大豆手をくれる。菜種かり。

二七日粟蒔き。二八日粟蒔き。二九日粟蒔き終る。粟しめて三二塚。晦日菜種もみ、三斗五升。 |

紙数の関係からこれ以上の紹介はできないが、全体として蒔きつけの作物からその塚数・肥料の種類と数量や収穫高を記している。

この引用中に作物の仕付量等が「塚」という単位で記されている。

塚とは、作物の蒔きつけの時、堆肥と各肥料を畑に積むことからいわれたもので、上相原村ではすべてがそうではないが、ほぼ一反に三塚を積んでいる。

上相原村は上段に位置する。一反あたりの生産高は、上畑九斗~下畑四斗という生産性の低い畑作の村である。

そうした村の農業経営について、より詳細な分析が可能であるが、残念ながらここではこの程度にとどめておくが、当時の農作業や農作物の種類の一端をうかがうことができよう。

2 領主財政と年貢 top

藩財政の窮乏

一八一三(文化一〇)年一〇月のことである。

下野国鳥山藩(栃木県那須郡烏山町)の厚木陣屋に、家老米田主膳(しゅぜん)と郡奉行(こおりぷぎょう)児玉郡次兵衛(ぐんじべえ)が出張して鳥山藩相州領の全名主をよびだし、藩財政の窮乏を訴えてその援助をたのんだ。

その大要は次のようである。

――享保年間(一七一六~三六年)に大久保氏が鳥山へ入封(にゅうほう)したころの野州領では、年貢の滞納もなかったが、昨今は荒地がふえ、領内の人口も減り、年貢の収納がいちじるしく減少した。

その反面、藩の出費はかさみ、財政は極度の窮乏におちいったので、それをおぎなうために、先年から年貢の月割制を実施し、また家中(かちゅう)には厳重な倹約をつづけさせた。

そうしたところへ、今回幕府から命ぜられた江戸城和田倉門の警備に要する費用をはじめ、諸経費として金三〇〇〇両を必要とすることになった。

この調達は全領内へ依頼するが、相州領でこの半金、あるいはそれが無理ならば金一〇〇〇両の調達をねがいたい。藩財政再建のため尽力してほしい。――

厚木陣屋での家老たちの話は以上のようなものである。

要するに藩の経費調達依頼であるが、ここでいわれている財政難は、けっして誇張されたものではない。

このへんの実情を追ってみると、たとえば大久保氏が鳥山藩主になった一七二六(享保一一)年当時、烏山藩の本領である野州領の人口は一万八七七四人であったが、一八三六(天保七)年には一万〇〇三一人と八七四三人も減少した。

また同年、藩O借金は三万四〇〇〇両にも達している。

こうした領内の荒廃を復興し、藩財政を再建するため、一八三八(天保九)年、あの二宮金次郎(尊徳)が藩にまねかれたのである。

厚木陣屋から市域の下溝村への通達によると、この年の七月、「御領分御取り直しのため、相州領一○か村へ二宮金次郎が廻村するので、従来の年貢関係書類等を用意するように」とあるが、しかし鳥山藩相州領への報徳仕法は実施されずに終った。

近世中期以降になると、この烏山藩でみたような領主財政の困窮は、領主階級全体に共通した問題である。

荻野山中藩の場合、鳥山藩以上に財政はたいへんであった。

一八五二(嘉永四)年、藩は江戸両国の成川検校から三〇〇〇両、翌々年には厚木の和泉屋鉄五郎から二五〇〇両を借金し、そのため領内全体の年貢処理を和泉屋にまかせることとした。

一万三〇〇〇石の小藩とはいえ、大名の、そして藩の死活にかかわる年貢が一商人の手にゆだねられたのである。

一八五七(安政四)年には、成川検校(けんぎょう)から貸金不返済で訴えられるという事件が起きた。

この一件は幕府の寺社奉行で審理され、相模六か村の村役人たちもよびだされたが、結果としては藩が負けた。江戸時代には「大名貸し」という言葉があった。

大名に金を貸すと、権威で踏み倒されることから出たものであるが、しかし小藩荻野山中藩は成川検校に訴えられ、そして負けてしまったのである。

旗本の借金生活

旗本たちの財政は大名よりもさらに逼迫していた。

淵野辺村地頭(知行地をもつ旗本)岡野氏は、一八三七(文政八)年に家政向きをまかなうため、浪人の川崎喜藤二(きとうじ)という者から二五両を借りた。 岡野氏はその返済ができなかったが、四二(天保一二)年に喜藤二は岡野氏の用人(大名や旗本の家臣で、財政や所領の支配を担当した)におさまった。

これより三年前のことである。岡野氏の用人大川丈助が不正な働きによって用人を罷免された。

これに対して丈助は、岡野氏の借金のうち三三九両を立替えていたので、その返済を幕府へ訴えた。 しかし岡野氏には返済する金がなかったので、所領から、年貢ではなく御用金の形で金を取立てて返済することとなった。

その使いとして岡野氏のもう一つの知行地である摂津国河辺郡御願塚村(伊丹市)へ行ったのが勝小吉、すなわち勝海舟の父親である。 |

岡野家墓地 竜像寺にある

淵野辺領主岡野家代々の墓所

|

当時勝小吉は、本所入江町(東京都墨田区緑)の岡野氏の屋敷内に住んでいた。

丈助の一件も小吉が何かと折衝したが、丈助には小吉の武士としての権威もまた、侠気も全く通用せず、そのため小吉がはるばる摂津国まで行くことになったのである。

一八三八(天保九)年一一月九日、小吉は江戸をたった。

御願塚村に着いた小吉は、御家人としての示威と高圧的な申し渡しにより、金六〇〇両の調達の強制をはたすことができた。’

この話は、小吉の自伝『夢酔独言』(むすいどくげん)によっている。

子母沢(しもざわ)寛の小説『父子鷹』は、この間の様子を詳しく、そしておもしろく描いている。

御願塚村へ行っだのは小吉だけではなかった。

小吉が行ってから二一年後の一八五九(安政六)年、淵野辺村の見習名主であった鈴木理平も、岡野氏に命じられて御願塚村へ出張した。 月割年貢を調達するためである。

|

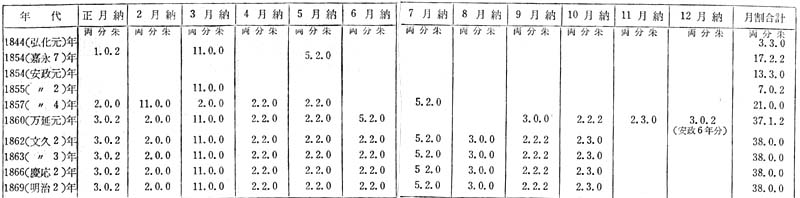

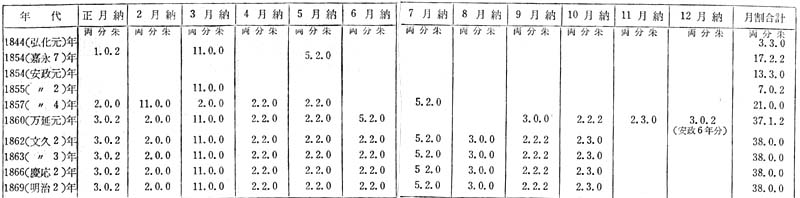

月割年貢の内訳

淵野辺村烏山藩領における月割金不足分の借用金

|

年貢の月割制

ここでいう月割年貢とは、先に烏山港の財政のところでいった年貢の月割制のことである。

月割制はまた月並金ともいうが、これは一年の年貢を一二か月に分割して毎月上納することである。

これまで年貢は、春・夏・冬の三季分納であったが、近世の中頃、ほぼ寛政年間(一七八九~一八〇一年)頃から、小藩の多くや旗本領の年貢は月割制が一般的となった。

鳥山藩領の場合、月割制は一七九六(寛政八)年から実施された。

はじめ藩は臨時的な手段と考えていたが、うちつづく財政難のため、常備金としての性格をもつ月割制を実施する必要にせまられていったといえる。

月割制を実施するとなると、領主が所領から毎月の生活費等を送ってもらうことになり、別の面からみると、武士のサラリーマン化ともいえなくもない。

領主の意向によって行なわれたこの制度は、村とそして農民たちに大きな影響を与えた。

なによりもまず農民は、これまでとは異なって、毎月の年貢金を用意しなければならない。

しかし農業中心の社会では、これは容易なことではない。毎月年貢を納めるということは、結果としては年貢の先納となる。

こうしたことなどから、月割制の実施は村と農民の生活を圧迫した。前に述べたように、一八五三(嘉永六)年、淵野辺村鳥山藩領で、持高(もちだか)四石で領内では中間の農民である源兵衛は、月割金を納めることができずに、「麦毛生(むぎげおい)引当」、いわば一種の青田売りの約束で借金をし、年貢にあてた。

このような事実はまだまだあるが、もう一例として、これと同じ淵野辺村烏山藩領の事例をみてみよう。 |

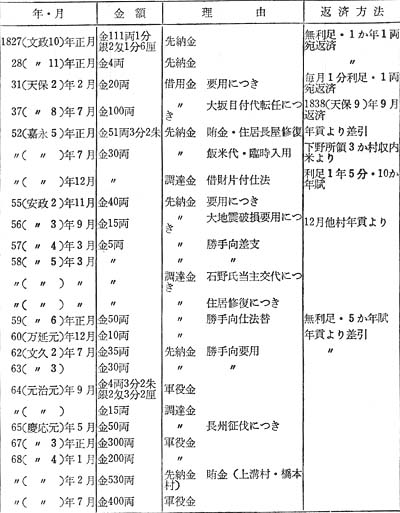

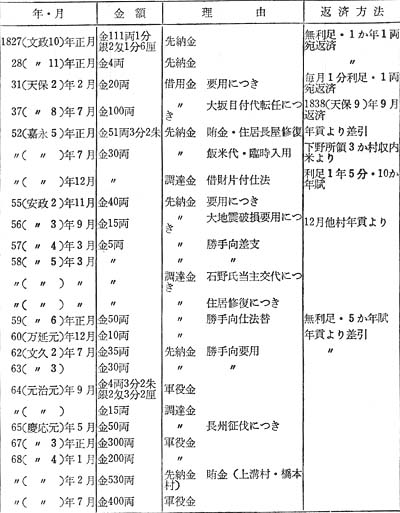

上溝村に課された調達金上溝村領主石野氏から、

1827(文政10)年~68(慶応4)年のあいだに課された分。

|

淵野辺村烏山藩領(現在の大沼地域)の年貢高は、年によって多少の差はあるが、ほぼ金五五両二分ぐらいである。

二つ上にあげた表は、その一部の月割上納の内訳である。

しかし、これは単に上納の内訳ではなく、月割金不足分の借用の内訳である。

前記のように、全年貢高が金五五両余で、そのうち借金がほぼ三八両であるから、自村で調達できたのはわずか金一七両ということになる。

借金は個々の農民がしたのではなく「郷借り」すなわち行政体としての村が借りたもので、貸主は厚木の豪商溝呂木(みぞろき)孫右衛門である。

淵野辺村烏山藩領は、領内のみで月割金を処理できなくなったのである。

旗本領における年貢は、先納と過納がその特徴といえる。

年貢以外に、旗本領には幕領にはみられない臨時調達の御用金がある。

御用金は、時代がくだるにつれて賦課がたびかさなり、年貢高を上回ることもめずらしくない。

今ここでその詳細な内容を述べる紙数はないので、右の表に上溝村石野領における一八二七~六八(文政一〇~慶応四)年の先納金や御用金をまとめたので、それによってみていただきたい。

殿様無尽

江戸時代の農民の間でいわれていた言葉の一つに、「殿様無尽(むじん)」というものがある。

領主が、領内の村々に無尽を組織させ、初会(はっかい、第一回目の掛金)を自分がとってあとの掛金を出さない、むしのよい無尽をいう。

殿様無尽とまではいかないが、年貢や御用金の完全な徴集を目的として講をつくらせている。たとえば上相原村地頭の藤沢氏ぱ、先納金を調達するため、「惣益講」(そうえきこう)を組織させた。

こうした事実が最もよくみられる例として、下溝村荻野山中藩領がある。

一八三一(天保二)年、藩の郡奉行曾根惣左衛門の発意によって、下溝村など相州領六か村に対して「五か年講」がつくられた。

積金は日掛けとされたが、この日掛けは、村内一五歳以上の男女が一日に銭一~二文ずつ積金することで、積金の額やその対象はこれまでにないほど苛酷なものであった。

農業中心の、現金収入の少ない社会で、こうした仕法は村々の現実を無視した無尽であるが、実施五か月後、下溝村等は積金の減額を願い、最終的には五か年講の廃止要求をし、それを実現した。

その後一八四〇(天保一一)年に、藩は下溝村等に改めて「山中積金講」を、また五四(安政元)年には「山中先納講無尽」がつくられた。

また年次は明らかではないが、「山中利逆講」という無尽がある。

藩がきめた仕法規則によると、利運講の目的は「御上の御臨時、ならびに御領分凶作、其の外非常臨時御手当て御備え」のためとしているが、いずれも藩財政補填のためのあくなき政策であることは改めていうまでもなかろう。

3 幕末激動期の村と領主 top

疎開する地頭の家族

一八五三(嘉永六)年六月三日、アメリカ東インド艦隊司令長官ペリーが三浦半島の浦賀へ来航した。

この黒船来航で、鎖国をつづけた封建社会の大平の夢に破られた。

市域の村々、市域の人々ももちろん大きな影響をうけた。

市域の烏山藩領の村々からは、江戸と厚木陣屋警備のため、一五歳~六〇歳の男子が徴発された。

田名村から厚木陣屋詰一〇人・江戸詰三〇人の計四〇人をはじめ、大島村二〇人(厚木詰九人・江戸詰一一人)、小山村江戸詰二人、上矢部村江戸詰三人、淵野辺村江戸詰三人、上矢部新田村二人、上溝村江戸詰四人、下溝村一〇人(厚木詰五人・江戸詰五人)、八か村合計八四人(厚木詰二四人・江戸詰六〇人)となる。

万一に備えて、市域から厚木役所へ二四人と、江戸の藩邸へ六〇人が警備のために徴発されたのである。

江戸を警備し、また将軍を守衛する旗本たちのうちには、武備をかためると同時に、家族を知行地の村へ疎開させる者もいた。

市域に近い武蔵国多摩郡小比企(こびき)村(八王子市)や、相棍国受甲郡飯山村・川入村(厚木市)を知行する高家(こうけ)の長沢氏(一四○○石)は、米をはじめ陣羽織・煙硝・火縄などを買上げた。

市域の橋本村・上溝村の地頭石野氏(一〇〇〇石)は、この年一一月、家族を橋本村の名主神藤氏方へ疎開させた。

その時の文書が現存するが、それによると、黒船来航によって万一江戸に異変があった時、石野氏は出馬するが、そのさい橋本村・上溝村から人足一〇人を江戸へ送ること、それと共に、家族を神藤利八方へ退去させるから、出迎えの人足二五人を江戸へ差出せ、との申渡しをした。

いうまでもなく、地頭家族の知行地への疎開である。

翌一二月には、同所領の上溝村名主小山氏へは「夷国船渡来臨時御祈祷(きとう)御触書」という触書が届いた。

それには「来春相州浦賀表之異国船渡来、国体不尋常……夷狄(いてき)退接、天下泰平、国家安穏」のために臨時の祈祷をする、とあり、翌年の再来航に備えての一面がみられる。

地頭の出陣

一八六四(元治元)年三月、水戸藩の尊皇攘夷派藤田小四郎らを中心とする常陸国筑波山の挙兵が起きた。

いわゆる天狗党の乱であるが、六月九日に討伐令がくだり、関東の諸藩や旗本たちも出陣した。

武士たちにとって、戦闘のための出陣あるいは出馬は、いつ以来のことであったろうか。

上相原村の地頭藤沢志摩守次謙は、六月二一日、歩兵頭から歩兵奉行並にすすみ、翌二二日、討伐隊の大目付=軍監という重い役目をもって、天狗党のよる下野国へ出発した。

地頭の出陣にあたり、上相原村にごく近い同じ藤沢領である津久井県上川尻村(津久井郡城山町)では、鉄砲袋とか簑・干飯・味噌・梅干・切干大根等々の調達を命ぜられ、名主八木兵輔は地頭の供をして下野国へ行った。

その従軍日記ともいえる「野州御用日記帳」が今も伝わっている。

それによると――七月七日、討伐軍と天狗党とが初戦をまじえた。

一六日、幕府からの命令により、藤沢氏は突如、江戸へ帰った。

翌一七日登城し、将軍から小柄などを拝領したが、二一日拝領物は召上げられたうえ、役務を免ぜられ、逼塞(へいそく、三〇日または五〇日の外出禁止という刑罰)を申し付けられた。――

幕府の藤沢氏に対するこの不可解な措置は、次謙が、泰平になれきった討伐軍のだらしなさを直言したためともいかれるが、真相はいまだにわからない。

天狗党の乱がまだしずまらない、同年八月二日、第一次長州征討令が発せられた。

前に述べた橋本村と上溝村の地頭石野氏は、軍備用として橋本村に軍用金一〇〇両の上納を申渡した。

しかし橋本村では調達できなかったので、石野氏は上溝村へ上納を依頼した。

その時の地頭の書簡によると「この御用金は容易ならざる御軍役の儀につき、小前(平百姓や水谷百姓)末々の者まで、身分相応の上金をせよ」といっている。

第一次長州征伐は、長州藩が恭順したことによって戦わずして終ったが、翌一八六五(慶応元)年の第二次長州征伐の時、市域の地頭たちも出陣した。

石野氏が幕府に負担する軍役のうち、銃卒六人が不足した。

この銃卒六人は、上溝村など知行地から出すことになっていたが、農民自身が銃卒として出るのではなく、金納に代え、一人分を金五〇両と計算して六人分計三〇〇両の上納となった。

しかし石野氏の全知行地三か国内七か村でこれがまかなえず、半金上納に終った。

ローソクも倹約の要求

徳川氏が大政を奉還したのは、一八六七(慶応三)年一〇月であるが、その月末、矢部新田村等の地頭鈴木氏へ、知行地一五か村から一通の意見書が上申された。

この意見書は、地頭が財政建直しのため、知行地へその具体的な意見の上申を要請したのにこたえたものである。

意見書は一〇か条からなるが、その大要はおよそ次のようである。

財政再建の時には、つねに人員削減が問題になるが、ここでも、譜代の家臣以外の半数には暇を出すようにいっている。

要するに、家臣の人員整理である。

家臣でさえこうであるから、女中らの奉公人ももちろんこの対象になった。

また生計費の倹約として、寺院への付届けや、五節句や臨時入用の半減がいわれている。

地頭や家臣の飯米については、これまで飯米は、江戸の米穀商近江屋を通じて、地頭へは白米、家中へは玄米渡しとなっていたが、地頭方でも玄米を銘々が搗(つ)けば糠(ぬか)なども利用できるので、今後はすべて玄米渡しとすることに改められた。

さらにこまかなこととして、毎月のローソク代が余分にかかっているので、これを半減するようにと、こんな些細な点にまで、知行地の村々は節約を要求している。具体的な数量でいうと、ローソクは毎月一〇〇丁とし、とくに「御奥向」は一晩二丁、長子大助は一丁と制限している。

全体の結果としてどうなったかというと、一九〇〇石の旗本鈴木氏のこの年の総年貢高は約七三六両に対し、総出費が一六○九両だから七八三両の赤字となった。

この意見書はこうした実態に対処して出されたものであるが、意見書で知行地側が見槓った地頭の年間生計費は一三一四両余である。

しかもこの中には五二両の余剰金を含んでいる。

従って、知行地側で負担してもよいと考えている地頭生活費のいわば許容額は一二六二両で、ここまでもっていくために前述のような節約の要求をしたのである。

大政奉還直後という幕府の権威が落ちた時代とはいえ、ローソクをさえ制限される現実、ここには最早かっての旗本の面影はない。

地頭に対抗する農民

このような領主の力の後退は、他方からみれば庶民の力の進展である。

一八三二(天保三)年、上相原村藤沢領にそれを物語るような事件が起きた。

藤沢氏の家臣に平山佐次右衛門という用人がいた。

かねてから暴政を行なっていたが、一八三一(天保二)年一二月、橋本村へ来村し、上相原村などの知行地へ五か年間一五〇〇両の御用金を賦課した。

これに対して、上相原村や津久井郡上川尻村の農民たちは立上った。

一八三二(天保三)年一月、農民たちはまず御用金賦課中止を地頭へ上申したが取上げられず、翌二月には幕府の勘定奉行曾我豊後守助弼へ駕篭訴したが地頭所へ却下されたため、ついで大目付大久保讃岐守へ駆込み訴訟をした。

これも筋違いのため受理されなかったが、その仲介で勘定奉行所へ送られ、一〇月になって勘定奉行内藤隼人正矩佳(のりよし)による審理が開始された。

この訴訟には、上相原村農民三八人が参加した。

年が明けた一八三三(天保四)年二月、この訴訟に一つの転機がきた。

二月八日、関東取締出役の出頭命令に応じなかったため、訴訟責任者の武兵衛ら四名が江戸伝馬町の牢屋に入牢となった。

これに対して村側は、訴訟の吟味下げと共に、四名の出牢を願ったが、武兵衛・庄次郎・茂兵衛は牢死してしまった。

四月二四日、奉行の申渡しによって地頭側と村側との話合いがつき、五月一一日、両者による吟味下げ願いが出され、ここに争論は終った。

事件開始からじつに一年四か月を経過した。

争論の結果、御用金賦課は中止となり、用人平山氏の名はこの後の文書から姿を消した。

おそらく地頭から罷免されたのであろう。結果は農民側の勝利に終った。争論の最中のことである。

農民が地頭藤沢氏に対して、次のような強烈な批判をした文書が残っている。

その一つに、藤沢氏の当主「繁太郎様御亡父大学様、御酒を好み、無学無算にて、屋敷中諸事佐次右衛門(用人平山氏)の心まかせに取りはからい候」「同御母公・御部屋様出生越後にて身持宜しからず、淫乱(以下欠)」とある。

あまり他に例のない、そして完膚なきまでの領主批判といえる。

農民にとって、もはや「泣く子と地頭には勝てない」という時代ではなくなった。

しかし農民側も犠牲者を出した。

その霊はいま、津久井郡城山町の普門寺に静かに眠っている。

地頭たちの明治維新

一八六七(慶応三)年一〇月、一五代将軍徳川慶喜(よしのぶ)は大政を奉還、翌六八(慶応四)年一月、鳥羽・伏見の戦いに敗れて江戸へ帰った。

二月四日、慶喜は旗本・御家人随身の自由を認めたが、これより旗本たちは、

①従来どおり徳川氏に随身するか、

②徳川氏から離れ知行地に土着するか、

③新政府に仕えて朝臣(朝廷に仕える臣)となるか、の三つの道を選ぶこととなった。

上溝村地頭佐野氏は新政府に仕えることとなった。

佐野氏は三五〇〇石なので、朝臣になると中大夫という身分になる。

一八六八(慶応四)年三月一五日、新政府は旧幕府の高札を廃し、人倫五常の定めの高札をかかげた。

「人たるもの、五倫の道を正しくすべき事……」という太政官布達である。

二か月後の五月、佐野氏は上溝村にこれを布達した。

翌六月一五日、佐野氏は京都へのぼり本領安堵をうけ、佐野氏はこの祝儀として上溝村へ酒代五〇〇疋(銭二五文で一疋)を送った。

しかし上京と同時に佐野氏は軍務につくことになり、その要用金四〇〇両の調達を上溝村に依頼した。

上相原村地頭藤沢次謙は徳川氏に従った。

一八六八(慶応四)年閏四月二九日、徳川亀之助が徳川氏を相続することがきまり、五月二四日駿河国静岡藩七〇万石への転封が確定した。

藤沢次謙は先に天狗党討伐の時、幕府の軍監であった。

一八六八(明治元)年九月一九日、陸軍副総裁という重職にあった藤沢氏は江戸をたち、駿河国へ向かった。

二〇日、東海道戸塚宿(横浜市戸塚区)へ着いたが、ここには上相原村名主小川忠右衛門と津久井郡上川尻村名主八木兵輔が旧地頭を見送りにきた。

藤沢氏は静岡藩で少参事・軍事掛等に任じたが、七二(明治五)年三月、上京して新政府に出仕した。

しかし七七(明治一〇)年一〇月、不遇のうちに退官した。

一八八一(明治一四)年一月、次謙は旧知行地を歴訪した。

上川尻村では旧名主の戸長八木兵輔宅を、また上相原村では旧名主の戸長小川成道(忠右衛門)宅を訪れた。

ここでは離屋にしばらく滞在し、さらに小山村原清兵銜をたずねた。

その四か月後、一八八一(明治一四)年五月二日、次謙は死去した。四六歳である。

ここに幕府の中枢にあり、幕末の動乱期を生きぬいてきた旗本の一人が生涯をとじた。

旧知行地めぐりは、旗本次謙としての最後の行動であった。

top

****************************************

|