|

��������������������������������������������������������������������������������

Home�@�����@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�����@����@�\���@�t�^

�O�́@�]�˖��{�̐����Ƒ��͌�

1�@�ˎ�Ƒ��X

�@�@����̂��Ƃ̍r�p�^�̎�̔z�u�^�V�����̎傽���^

�@�@�ڂ܂��邵���̎�̌��^�ꎵ�����ŎO����

2�@���n�Ɣ_���̂�����

�@�@���n�ƌ��n���^���n�̂͂��܂�^�ߐ��I�ȑ��ց^

�@�@���������n�̈Ӌ`�^�c�����̕ϖe

3�@���X�ɂ�����N�v

�@�@�N�v�̊�^���Y����葽���N�v���^�����N�v���^

�@�@�u���v�Ƃ�������ȑ��݁^���{�̂̔N�v���^�N�v�̎����A�[�ߕ�

4�@�������̎s��

�@�@�s�Ղ�̓��킢�^�s��̒���ƍċ� |

�@�@1�@�̎�Ƒ��X top

�@����̂��Ƃ̍r�p

�@�퍑�̓����͏I�����B���������m�����̐킢�ɂ���āA��Q��������̂͏�ɏ����ł���B

�@���c���邪�A�܂��Ëv��邪������O�A��܋�Z�i�V���ꔪ�j�N�l���A�L�b�G�g�͑��͌��s��̐V���i����ǁj���E�镔���Ǝs��ɐڂ�����ԋ��i���܂����A���Ԏs�j�������ɎO�����̋������������B

�@�헐�œ����Ă���S���͗����A��悤�ɁA�����A�����S���̉Ƃɐw���ȁA�����i���̑m��g�p�l�j���O�̎҂ɂނ�Ȑ\������������ȁA�܂����������Ƃ�ȁA�Ƃ������Ƃł���B

�@���܌��A�G�g�͂���ǂ͓������ɎO�����̋����o�����B

�@���ԋ��̂���Ƃ������āA�R���̗��W�֎~�A������ȁA�S���ɂނ�Ȃ��Ƃ�\�����邩�A�Ƃ����Ă���B�@���ԋ��̎l���A�������̌܌��A���̎����͏��c�����Ëv�����܂��U�h�̍Œ��ł���B

�@�G�g�̋��͂��������Ƃ��ɏo�Ă��邪�A�s��͂��łɏG�g�̎x�z���ɂȂ��Ă����킯�ł���B�@�����Ă��̂悤�ȋ��͏o���Ƃ��Ă��A�����ɂ́A���X�͐l�n�ɓ��ݍr����A�_���͐�Q�i���j������ĎR���֔����B

�@�s��̑��X���A�Ƃ��ɒËv���U���̍ۂɂ́A���Ȃ�̔�Q���������Ǝv����B

�@�Ëv��邪��������������ɍ쐬���ꂽ��܋���i�V�����j�N���u�������쒠�v�ɂ��ƁA���̎��������ɂ́A����i�V�����j�N���݂̕s��n��l���i����j�Z���i���j����i�ԁj�ƁA����ɈȑO���瑱���Ă���s��n��ܒ�����������Z�����������B

�@�����A�������̑��k�n�͘Z�ܒ��]�ł��邪�A�s��n�͂��̎l�O�p�[�Z���g�����߂邱�ƂɂȂ�B�@���̑��ɁA���L�҂̂Ȃ��y�n������̒n��A�l�̏Z��ł��Ȃ����~�������~���ꔽ�ꐤ�]���������B

�@���������r�p�i���ׂĂ������Ƃ͂����܂����j�̍ł��傫�Ȍ����́A���x�̍���ɍۂ��A���U�ɂ��_���̍k������ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��낤�B

�@��k�����̂��Ƃɂ���̎�̑��̉ۑ�́A���������r�p�������邱�Ƃł���B |

�������쒠

|

�@�̎�̔z�u

�@��܋�Z�i�V���ꔪ�j�N��������A����ƍN�͍]�˂֓��邵���B

�@���c������̘_���s�܂Ƃ��āA�G�g�����k�����̋��̂�^����ꂽ�̂ł��邪�A�ƍN�͊֓������Ɠ����ɁA�匴�N����s�A���̉��ɐR�����E����������z���āA�Ɛb�c�̒m�s����A���̏��̔z�u�ƍ]�˂̐����ɒ��肵���B

|

�剪�`���̕�@���a�c�̑y�g�����

|

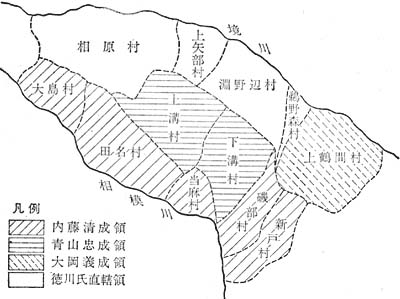

�V�����̗̎�@1590�i�V��18�j�N�����̎s��12�����̗̎�

|

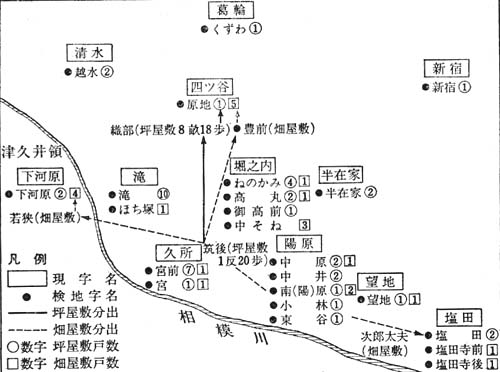

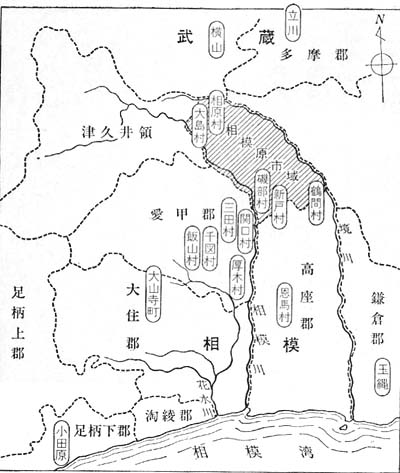

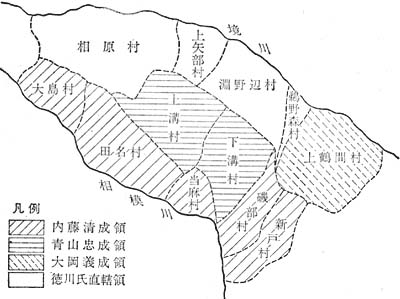

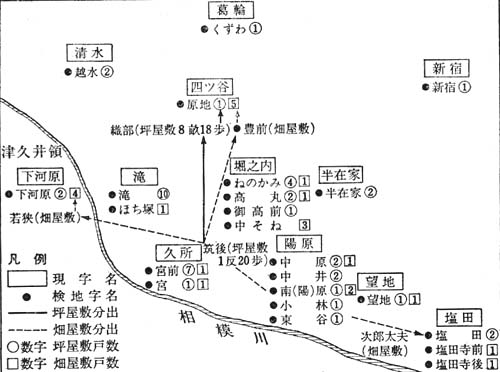

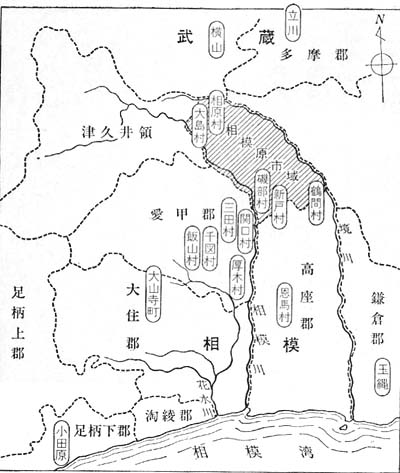

�@�����̎s��͈������Ȃ��Ă��邪�A����i�V�����j�N���݂̑��X�̗̎��}�Ɏ������E�̒n�}�̂悤�ɂȂ�B

�@���̐}�ł��킩��悤�ɁA�s��̗̎�z�u�́A����Ƒ��͐�Ƃɑ�ʂ��邱�Ƃ��ł���B

�@���̑��X�́A�������E����E������i�ӂ��ׁ̂j���E�L��X�i���̂���j�������쎁�̒����n�A��ߊԑ������쎁�����n�����{�剪�`���i�`���j�̒m�s�n�ɓ��ꂽ�B

�@���͐�̑��X�́A�哇���E�c�����E�������E�镔���E�V�ˑ������������A��a���E���a�����R�����̒m�s�n�ƂȂ����B

�@���̂悤�ɁA�s��̗̎�z�u�͋������i�̒n�悪���쎁�����n���S�A���͐�����i�E���i�n�悪���{�̒��S�Ƃ����悤�ɁA�ΏƓI�ɂȂ��Ă���B

�@�����n�ƂȂ�������،܂����́A�㊯���F�⌳�����x�z�ɂ��������B

�@�㊯���Ƃ́A�����n�x�z�̐ӔC�҂ł���㊯�������E�ł���A�ɓޒ����E��v�ے����E���J�쒷�j�ƕF�⌳���̎l���ł���B

�@�F�⎁�͒n���i�������j�x�z�i�n���Ƃ́A�s�s�������ɑ��Ĕ_���̂��Ɓj�ɂ����ꂽ�u�n���I�ҁv�Ƃ����A�ނ̌��n�̂�肩���Ȃǂ��F�◬�Ƃ�ꂽ�B

�@��ߊԑ��͒����n�Ɗ��{�剪�̂ɓ��ꂽ���A���������x�z�`�Ԃ𑊋��Ƃ������Ƃ����B

�@�܂��̎�̐��ɂ���ēE�O���E�l���ȂǂƂ��������A�֓��ł͔˗̂Ƃ��Ă܂Ƃ܂����n��������Ă͑����x�z����ʓI�ł���B

�@�s��̑��X�����̂̂��L�͂ȑ����x�z�ƂȂ��Ă����B

�@�V�����̎傽��

�@�����A��ߊԑ��̋K�͂��Ȃ킿�����͖�O�Z�Z�ł��邪�A���̂����O�Z�Z���剪�́A�Z�Z�����쎁�����n�ƂȂ����B

�@���{�剪���̏��͎̂��J���Ǝ����a�c�̂����J���ɏW�����Ă����B

�@�剪���́A���̑��ȊO�ɏ��̂�q�̂��Ă��Ȃ��̂ŁA�剪���ɂƂ��Ă����͖{���i�{�́j�̒n�ł���B

�@�剪�`���i�`���j�ɂ͂���Ƃ������o�����Ȃ����A��܋㔪�i�c���O�j�N�l��Ŗv�����B

�@���̕揊�́A���܂͔p���ƂȂ������a�c�̐������i���܂̑y�g��ׂ̋����j�ł���B

�@�s��̒��i�E���i�����̂Ƃ����R�����E���������́A��̒m�s����̒S���҂ł���A��܋���i���\���j�N�A�֓��̒n���x�z�̍ō��ӔC�Ƃ�����֓�����s�ɔC�����Ă���B

�@�֓������Ɠ����ɓ�l�͍]�˂ɉ��~��^����ꂽ���A���݂̓����̐V�h�̑O�g�ł�������V�h�͓��������A�܂����݂̍`��R�͐R�����A���ꂼ�ꋏ�Z�����Ƃ��납������n���ł���B

�@��l�Ƃ��A��܋�Z�i�V���ꔪ�j�N�Ɍ܁Z�Z�Z��^����ꂽ���A�R�����̏��̂́A�s��̂ق��ɍ����S�����i�C�V���s����j�E��Z�S����t���i�ɐ����s����t�j�E�鏊���i���ˎs�鏊�j���̑��ɂ������B

�@���������̏��̂́u���B�����ܐ�v�ȂǂƂ������Ă���B

�@�����ł��������Ƃ́A�s��̓������ł���B�s��O�̏��̂Ƃ��ẮA�V���i����ǁj���̓�ɐڂ�����ԏh���i���Ԏs���ԁj������B

�@�����͂��̂����V�ˑ��ɍL���Z���]�̐w����݂����B���݂̎��w�����H�ŁA���R�Ђ̗��̐w����ׂ̂�����ł���B

�@���̐w���̐ӔC�҂ɁA�����Č�k���������ō��ԗ̎������́g����E�̎i�h�i�݂傤���サ���̂����j�Ƃ��ꂽ�������̌�������吅�i����ǁj��㊯�Ƃ��ēo�p�����B

�@�R�����ɂ���ׁA���������̎s��ɑ���{���́A�ނ��s��ɐw����u���Ă��������ɁA�͂�����Ƃ݂���B

�@���̈�Ɍ��n������B���n�ɂ��ďڂ����͂̂��ɏq�ׂ邪�A���݊m�F�ł���͈͂ł����ƁA�֓��֓�����������܋���i�V�����j�N�V�ˑ��E�������ɁA��l�i���\�O�j�N�c�����ɁA���n�����{�����B

�@�܂����������@�i�����イ�j�̖��������R���ʌ����Ɏ��n�i���쎁����N�v��[�߂Ȃ��Ă��悢�A�ƔF�߂�ꂽ�y�n�j���O�Z�ƌ��肵�����A����͐����̈����ł��܂������̂ł���B

�@���n�O�Z�Ƃ����K�͎͂s���̎��Ђł͍ō��ł���A�Ëv��S���������i�Ëv�䒬�j�ɂ��鑂���@���_�����n�܁Z�Ƌ��ɁA���͍����ł͏�ʂɑ����Ă���B

�@���̌�A�����i�M�B�����˓����Ƃ̑c�j�E�����i�O�g�R�˒|�R�Ƃ̑d�j�͑喼�ɂ����݁A��Z�Z���i�c���Z�j�N�A�u�̔��ɉ����v�Ƃ����V���ɏ��i�������A���Z�i�c�����j�N�A�ƍN�̊��C��������l�̐��������͏I�����B

�@�����i�c����O�j�N�����͌l�Ŏ������邪�A���̂̍��ԏh���i���Ԏs�j�ɂ���s���@�@�����ɂق��ނ����B

�@�@�����͐����������|�c�@���̕����Ƃނ炤���߂ɑn���������ł���A���܂��@���v�w��A�����Ƃ��̎q�����E�������l��ɂ킽����܊��������B

|

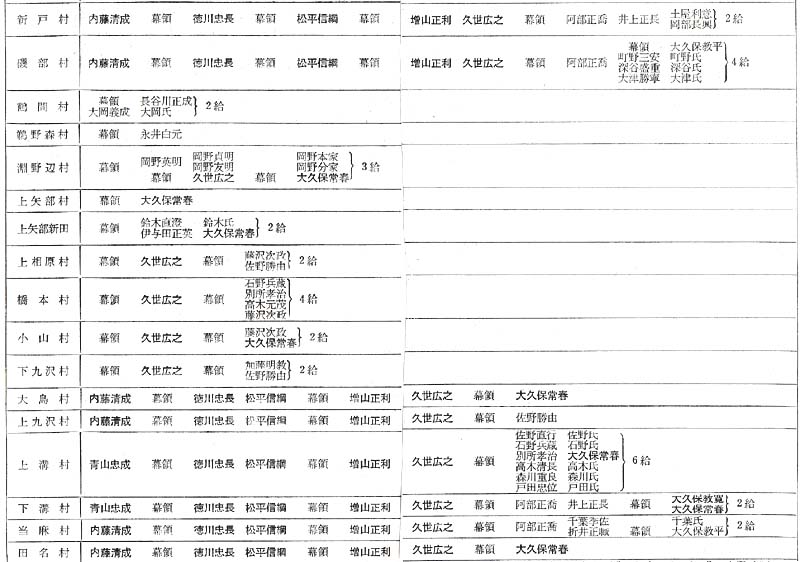

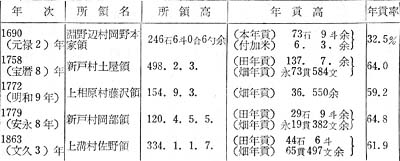

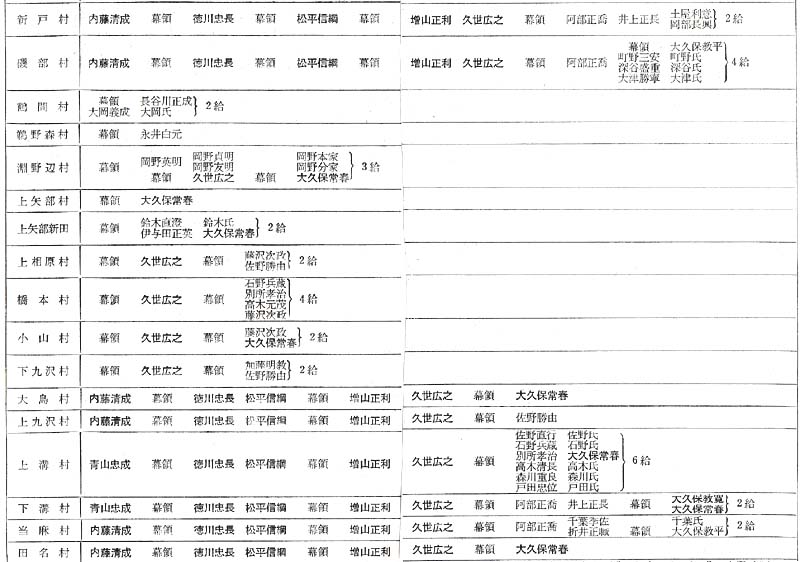

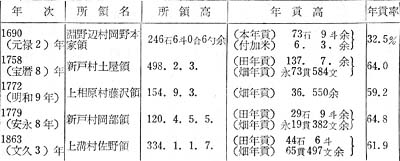

�s�摺�X�̗̎�e���̗̎�����㏇�ɕ��ׂ����́B

��������܂łɂقڕ\�̂悤�ɌŒ肵�A

�ŏI�I�ɂ́A17������38���ƂȂ��Ė����܂łÂ��Ă���B

�������˗́A���͊��{�́B���͖̂��{�����̂ŁA�㊯���x�z�����B

|

�@�ڂ܂��邵���̎�̌��

�@����ƍN�̊֓������ɂƂ��Ȃ��A��̂悤�ɒm�s����ɂ���ė̎�Ə��̂��m�肵�����A�������Ŗ����܂ŗ̎傪�Œ肵���킯�ł͂Ȃ��A���̂̂��ڂ܂��邵���̎�̌�オ�s�Ȃ�ꂽ�B

�@�̎�̌�オ�Ȃ��Ȃ�̂́A���ꂩ���ꐢ�I���������ꎵ���I������ꔪ���I�Ȃ��̌��\�`���۔N�Ԃł���B

�@�����ŁA�e���X�̗̎�͂ǂ������ϑJ�����ǂ������A���̓_����Z�y�[�W�̕\�ɂ܂Ƃ߂Ă݂��B

�@���̕\����킩��悤�ɁA�s��̑��X�͍ŏI�I�ɂ͑����i�ЂƂ̑����l�ȏ�̊��{�̗̒n�Ƃ��邱�Ɓj�ɂ����{�̂����S�ƂȂ��ČŒ肷�邪�A�����������ŁA�镔��������ƁA���������ߊԑ��Ƃł́A�̎�̕ϑJ�Ƃ������Ƃł͑ΏƓI�ł���B

�@��҂̂����A�Ƃ��ɕ���ӑ��E�L��X���E�㑍�ԑ����͑���������{�̂ŌŒ肵�Ă��邪�A����ɑ��Ĉ镔�����͔˗̂Ɩ��{�����̂̌����J�Ԃ��A���\�E��i�N�Ԃ�����{�̂��W�J����B

�@���̊ԁA���a�`�c���N�Ԃ̖�O�Z�N�Ԃ̓����͂Ƃ��ɖڂ܂��邵���B

�@���Ƃ��Έ镔���Ȃǂ́A

�@�@��Z��O�`���i���a��`���i�l�j�N�̎l�N�ԁ\�\����

�@�@��Z�`��O�i���i�l�`��j�N�̕S�N�ԁ\�\�x�͍��{�����i�É��s�j���쒉���x�z

�@�@��Z�O��`��O�i������`��Z�j�N�̈�N�ԁ\�\����

�@�@��Z�O�O�`�O���i������Z�`��Z�j�N�̘Z�N�ԁ\�\�������E���i��ʌ��s�c�s�j�����M�j�x�z

�@�@��Z�O��`�܈��i���i��Z�`�c���l�j�N�̈��N�ԁ\�\����

�@�@��Z�܈�`�܋��i�c���l�`������j�N�̔��N�ԁ\�\���R�����x�z

�@�ƂȂ�A���̂̂��������֏h���i��t�s�֏h���j�v���i�����j���̎x�z�����炭�����ɑ����B

�@���̌o�߂��݂�ƁA�x�͍��{���˂Ƃ��������E�˂Ȃǂ̂悤�ɁA���O�ɖ{����������喼���s��ɔ�n�Ƃ��ď��̂�^�����邪�A���̎x�z���Ԃ��Ƃ��ɒZ�������ƂɋC�Â��B

�@�Ƃ������Ƃ́A�s��̒��ł��镔�����͕{���˂�E�˓��̏�t�n�i��������A�{�́j�̐������ł͏��̍��i�{���˂͌܁Z���A�E�˂͈�Z���j�ɕs���Ȃ��߁A��t�n���痣�ꂽ�n��ɔ�n�Ȃǂ�^���ď��̍��������߂́A����Ώ��̏[���n�ł������̂ł���B

�@�s�悪�A�x�͍��{�����炢���ɗ���Ă��邩�͉��߂Ă����܂ł��Ȃ��B

�@���̏ꍇ�́A�V���̛Ӕ����R���z���Ă̏��̂ł���A����ɑ����ĕ������E�˂̏��̏[���n�ɂȂ����̂ł���B

�@�_�ސ쌧���ł��������x�z���������̂́A�s��ȊO�ł͌��݂̍��Ԏs�ƊC�V���s�̈ꕔ�����ł���B

�@���̌�A�镔�����͑��R�����E�v���L�V�ȂǑ喼�̎x�z�n�ƂȂ邪�A�v�����̎x�z���Ԃ́A���̑喼�ɂ���ׂĒ����ɂ킽��A���������̊ԂɌ��n���͂��ߏd�v�Ȑ��s�Ȃ�ꂽ�i��q�j�B

�@�����Ĉ�Z�㎵�`�ꎵ�Z���i���\��Z�`��i��j�N�ɂ����A�s��ɍL�͂Ȋ��{�̂��ݒ肳�ꂽ�B

�@�ꎵ�����ŎO����

�@��Z�����i���\��Z�j�N��Z���A���{�́u�n���i�������j�����v�Ƃ�����������{�����B

�@�n�������Ƃ́A�̎傩��Ă����^����Ă��鑠�Ď���i���Ēm�s�j����A�y�n�i���́E�̒n�j��^���Ă�����x�z����n������i�n���m�s�j�ɐ؊����邱�Ƃ������B

�@���{�̏ꍇ�A������O�A�O�㏫�R�ƌ��̎��A�O�O�i���i��Z�j�N�ɑ���̒n���������s�Ȃ��Ă��邩��A����͓�x�ڂ̂��Ƃł���B

�@���{�͂Ȃ��n�����������Ƃ����̂��낤���B����ɂ͂��������������邪�A�傫�Ȍ����̈�́A���{�̍������R���~�ς��邱�Ƃɂ������B

�@�n�������ɂ͖m�����̌��������邪�A�����Ȃ��̂�������ƁA

�@�@�ΏۂƂȂ���{�͑��Č܁Z�Z�U�ȏ�̎ҁA

�@�A���g�i���傤����j�̎҂͍]�˂���߂��A��g�i��������j�҂͉����ցA

�@�B��Z�Z�Β��x�̒m�s�n�͈�`���ŕ�������A

�@�C��Z�Z�Z�Έȏ�̎҂ւ͏����т�����A

�@�D��Z�Z�Z�Έȏ�̑��͕������Ȃ��A

�@���X�ł���B

�@�n�������́A��Z�����i���\��Z�j�N�ł��ׂďI�����킯�ł͂Ȃ��A��i�N���i�ꎵ�Z�l�`��Z�N�j�ɂ��s�Ȃ��A�قڈꎵ���Z������j�N�ɏI�����B

�@���̓�x�̒n�������̍ۂɂ́A�s��̑��X���ΏۂƂȂ����B

�@��������������Ƃ��āA�s��̑��X�͑啔�������{�̂ƂȂ�A�����Ĉꑺ����l�ȏ�̗̎�ɂ���ĕ����x�z�����A�����i�������イ�A�����j���̂����������̂ł���B

�@���\�n�������̑ΏۂɂȂ������{�́A�l�ł���B

�@���̂����A���܂̐_�ސ쌧��ɂ͎��ꖼ�A�s��ł͈�Z���̊��{�̂��݂���ꂽ�B

�@�Â���i�n�������ł́A����ɎO�㖼�A�s��ł͈�ł��邪�A�s��̔䗦�i�O�Z�E���p�[�Z���g�j�������B

�@��x�̒n�������̌��ʁA�s��̑S�ꎵ�����̂�����Z�����ɁA��̏��̂��݂���ꂽ���ƂɂȂ�B

�@��Z�����ɓ�̊��{�̂Ƃ������Ƃł��킩��悤�ɁA���̂͑������ė^����ꂽ�B

�@�O�ɐ��������������̂ł��邪�A���Ƃ��Έ镔���͖��{�́E����O���́E�[�J���d�́E��Ï��J�̂̎l���̏����i�l���Ƃ����j�ɂȂ�A�܂���a���͘Z���Aൖ{���͎l���A�Ƃ����悤�ɑ��X�͕�������A�s��ꎵ�����͎��ɎO�����ɕ������ꂽ�B

�@�����đ��X�́A���̎��̗̎�ƁA���̏��̕����̌`�ő�́A�Œ肷��̂ł��邪�A�S���̎�̕ϓ����Ȃ��Ȃ����킯�ł͂Ȃ��B

�@���Ƃ��A�ꎵ�ꔪ�i���ێO�j�N�O���Ɉ镔���E�������E���a���̈ꕔ�����͍����b�S����R�����i���؎s�j�ꖜ�O�Z�Z�Z�Α�v�ے���狳���́A�܂����i���ۓ��j�N�ɉ��T���E��C���E�c�����E�哇���E���R���E���V�c���E����ӑ��̈ꕔ�Ə����S�̂����썑�G�R���i�Ȗ،��ߐ{�S�G�R���j�O���ΘV����v�ۍ��g���t�̏��̂ƂȂ����B

�@�����ĎO�Z�i���ۈ�܁j�N�ɂ́A����R���ˎO�����̂����镔���E�������͔ˎ�̒��v�ۍ]�����p�����ɕ��m����A�����ɖ����܂ŗ̎�͌Œ肷�邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@��ɂ������ꗗ�\�́A�̎傪�Œ肵���ꎵ���E�O�Z�i�������E���ۈ�܁j�N����܂ł́A�̎�Ə��̂̏��܂Ƃ߂����̂ł���B���{�̂��������ƂƁA�����Ă������邵�������̗l�q����ڂł݂ĂƂ��Ǝv���B

�@�@2�@���n�Ɣ_���̂����� top

�@���n�ƌ��n��

�@���n�Ƃ́A�̎傪�̓��̍k�n���ꖇ���Ƃɑ��ʂ��A���̍k�n�̏��ݒn���͂��߁A�ʐρE�����E���Y���⎝��A�����čs���P�ʂƂ��Ă̑����͈̔�Ȃǂ��m�肷�邱�Ƃł���B

�@���n�����{�ł��Ȃ���A�̎�͔N�v�����Ȃ����A�������܂��̒n���x�z���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�@���n���s�Ȃ����Ƃ́A�̓��̑S�k�n�𑪗ʂ���̂ł��邩��A���̘J�͂͂Ȃ݂����Ă��̂��Ƃł͂Ȃ����A�]���Ƃ���Ȃ����т����N�v�����Ƃ����ړI�ōs�Ȃ��邽�߁A�_�������̌��n�ɑ��锽���i�Ꝅ�j���N���邱�Ƃ��\�������B

�@���n�����{����s���삪�̎匠�͂̔���������A�̎�̗͂������Ƃ��łȂ���Ύ��s�ł��Ȃ��B

�@���������Ӗ��ŁA���n�͗̎�ɂƂ��čł��d�v�Ȑ���ł������B

�@���̈���A�_���ɂƂ��Ă��A���n�ɂ���ė̎傩��k�n�̎���ł���ƌ��F�����̂ł��邩��A�N�v���S�֑̊�Ƃ͕ʂɂ�����厖�Ȗ��ł���B

�@���n�̌��ʂ��܂Ƃ߂�����\�\���ꂪ���n���ŁA�ق��Ɍ䐅���Ƃ����Œ��A���邢�͊ƒ��E���}���ȂǂƂ��������A���̌��n�����܂��A�̎�E�_���̑o���ɂƂ��čł��厖�ȕ����ł���B

�@�����傪�������Ă��������i�n�������j�̒���������ƁA���̕����͎c���Ă��Ȃ��Ă��A���n���������������Ă��邱�Ƃ��߂��炵���Ȃ��B

�@����́A���n�������ɂƂ��ĉ�������ł��邽�߁A���X�Ǝ������������ʂł���B

�@���n�̂͂��܂�

�@���āA���n�Ƃ����ƁA�܂��v�������̂���}���n�ł���B

�@�ߐ��Ƃ�������́A�L�b�G�g���S������̉ߒ��ōs�Ȃ������n�A���Ȃ킿���}���n�ɂ���Ďn�܂�Ƃ������Ƃ��ł���B

�@��}���n�͑S���I�ȋK�͂ōs�Ȃ�ꂽ���A�s��̏ꍇ�͓��쎁�Ƃ��̉Ɛb�ɂ�錟�n�ŁA���}���n�͍s�Ȃ��Ă��Ȃ��B

�@�s��ɍs�Ȃ�ꂽ�ŏ��̌��n�́A��܋���i�V�����j�N�̊��{������O�Y�����̐V�ˑ��E���������n�ƁA�㊯���i������j�F�⏬�Y���i���傤�ԁj�����̈镔���E�c�����E�哇�����n�ł���B

�@���̌܂����̂����A�㊯���F�⌳�������n���{�s�����镔���E�c�����E�哇�������������̏��̂�����A�㊯���ɂ���s���n�Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�V�����n�ɑ����̂́A��܋�l�i���\�O�j�N�̕��\���n�ł���B

�@��ɓV�����n���s�Ȃ�ꂽ�镔���ɕF�⌳�����A�c�����ɓ�����������x�ڂ̌��n���A�܂����a���E��a���E�������E�����ɕF�⌳�������n���s�Ȃ����B

�@�c�����͓V�����n�̂Ƃ��͑㊯������s���Ă������A���̔N�͗̎�����������ڌ��n�����킯�ł���B

�@�����A�s��ɂ͈�������������A�V���E���\�N�Ԃŋォ���ɂ܂Ō��n���{�s���ꂽ���ƂɂȂ�B

�@���̌c�����n�ł́A��܋�Z�i�c�����j�N�ɑ㊯�剮�����q�����A��Z�Z�O�i�c�����j�N�ɑ㊯��F�⌳�����V�ˑ��A�㊯�ɒO���E�q��N����������ꂼ�ꌟ�n�����B

�@���̂����V�ˑ��͓����̂Ȃ̂ŁA�镔���̕��\���n�Ɠ�������s���n�ł���B

�@�s��̌��n�́A����܂łɏq�ׂ��V���`�c�����n�����i�K�Ƃ�����B

�@���쎁�́A�V���ɗ̒n�ƂȂ����̍��Ɍ��n������ɂ�����A�܂��O�̎厞��̑����x�z�̋������ł��邾���F�߂���j�Ō��n���s�Ȃ��̂���ł������B

�@���ꂪ���i�K�̌��n�ł���B

�@�ߐ��I�ȑ���

�@���i�K�̌��n�́A��Z����i���i��j�N�A�㊯�݊y�i������j�����q������ӑ��ɍs�Ȃ����B

�@���̊��i���n�͕���ӑ������Ɏ{�s���ꂽ���A�s��̌��n�{�s�ߒ�����݂�ƈٗ�ł���B

�@����������Z�i���i�O�j�N�ɕ���ӑ������{�̂ɂȂ����Ƃ�����݂�ƁA���̑O��Ƃ��Ă̌��n���Ǝv����B

�@��Z�l�Z�i���ێO�j�N�ɂȂ��āA�㑊�����֑㊯�쑺�F��v�d�����n�����{�����B

�@���̌��n�͎s��̍s���������ł��Ă��������ŁA�傫�Ȗ�������͂������B

�@�����̏㑊�����́A�̂��̉���E���{���E���R������\������Ă����B

�@�������O�ɂ��q�ׂ��悤�ɁA�퍑���ォ�瑊�����͈��ь��i�����͂�j���Ƃ��āA���̒��ɂ��̑��X�����łɑ��݂��Ă����B

�@���̑��X�͂��ꂼ�ꂪ�����I�ȋK���i�ЂƂ����܂���ڗ��j�Ƃ��Ă͑��݂��Ă������A�܂��s����̑����Ƃ��Ă͐������Ă��Ȃ������̂ł���B

�@���̂悤�ȏ�Ԃ̏㑊�����֑㊯�����n���A���̌��n�ɂ���ď㑊�����E���E���{���E���R�������ꂼ�ꕪ�����s�������Ƃ��Đ��������̂ł���B

�@���͌��s��ꎵ�����̊�b�͂������Ăł����������B

�@��Z�Z��`�Z�l�i������`�l�j�N�ɁA�v���i�����j��a��L�V���V�ˑ����͂��߈���Ɍ��n�����{�����B

�v���L�V�̖��͑O�ɂ��o�Ă������A�Z�l�i�����l�j�N�ɘV���ɏA�C�A���N�������֏h�i������ǁj�ˌܖ��̔ˎ�ƂȂ����V���喼�ŁA���̍˒q�͍L���m���Ă���B

�@�v�����̊������n�́A���i�K�̌��n�ɂ����钆���ȗ��̗L�͂ȍݒn���͂𒆐S�Ƃ������̐����A��ׂȓy�n�ł͂����Ă��A���̓y�n���k�삷�鏬�_�������n�̖����l�i�Ȃ����ɂ�j�\�\�܂�{�S���i�N�v�S����`�������_���j�Ƃ���A�ߐ��Љ�̊�{�I�ȑ̐��ɑg�ւ������n�ł���B

�@��ʂɂ����Ă��鏬�_���o�c�����̊������n�ɂ���Đ������A�s�����Ƃ��Ă̋ߐ������̑̐����A�����đ����͈̔���m�肵���B

�@���̂̂���Z���Z�i������Z�j�N�ɂ��A�㊯�����܍��q��d���������Ɍ��n�����邪�A����͖��{�̎��{������A�̊������n�̂����ł��A�s��ɗאڂ��镐���������S�M�{�́E�R����i�����q�s�j�Ɠ������ɍs�Ȃ�ꂽ���̂ł���B

�@����܂ł݂Ă����悤�Ȏs��̌��n���s�Ȃ�ꂽ�����N�Ԃɂ́A���{���A�S���̑����̏��˂����n���{�s���Ă��邪�A���̎����̌��n�́A�ߐ��I�Ȕ_���̃��N�g�݂��m���������Ƃ����_�ŁA�ߐ��j�̂����œ��ʂɏd�v�Ȑ��i�����������n�ł������B

�@�������ɑ����āA��Z�����i����O�j�N�ɂ͊��{����喾�����̂̕���ӑ��ցA�܂����{�剪�썶�q�傪���̂̏�ߊԑ��ւ��ꂼ�ꌟ�n�����B

�@���݁A�_�ސ쌧���Ŋm�F����Ă�����{�̂̌��n�͂��悻�Z�l���ł��邪�A���̂������n�͈ꎵ���ł���B

�@�������{�̂̉��n�́A���{�̊����E���n�ɔ����čs�Ȃ�ꂽ�Ƃ�����B

�@�s��Ō�̌��n�́A��Z���l�i�勝���j�N�A�㊯�����܍��q��d���i��̐����d���̓���j�����V�c���Ɏ{�s�����B

�@����͎s��ł��L���ȏ��V�c�������������߁A���̌��ʂ����n�������̂ł���B

�@����܂ł݂Ă����s��̌��n�̂����A���i�E���ۂ̗����n�͖��{�̑S���I���n�{�s�ߒ����班���͂���A����ӑ����邢�͏㑊�������Ɣ��̌��n�ł��������A���̒勝���n���܂��A�s��ł͏��V�c���݂̂�ΏۂƂ������̂ł������B

�@�s��ł̌��n�{�s�̌o�߂͂��悻�ȏ�̂悤�ł���B

�@�����Ŏ��ɁA�����������n�ɑ��đ��͂ǂ��ł��������A���ƌ��n�A���邢�͌��n�̌��ʂɂ��Ă̋�̗���������݂邱�Ƃɂ������B

�@���������n�̈Ӌ`

�@���߂���傰���Ȃ��Ƃ������悤�ł��邪�A�ŏ��Ɏs��ōs�Ȃ�ꂽ��܋���i�V�����j�N�̌��n�́A���{�S�̂̌��n����݂ē��L�ɉ����錟�n�ł���B

�@���̗��R�́A���ɓ����̌��n�����݂āA��肷����������Ă��邱�ƁA���ɓ��쎁�̊֓����������疋�{�n�Ɗ��ɂ����āA�֓��̒n���x�z�̑��ӔC�҂̈�l�ł�����������̎��{�������n�̓��e���킩��̂͑S���ł����̌��n�����ł���A�Ƃ������Ƃł���B

�@�������̓V�����N���n�́A���������l���ɂ����čs�Ȃ�ꂽ�B

�@���̎����̓��쎁�̊�{�I�Ȍ��n��́A�ꔽ���O�Z�Z���i�j�ł��������A����ɑ偁��Z�Z���A������܁Z���A������Z�Z���Ƃ����悤�ȏ�����̒P�ʂ��p����ꂽ�B

�@�܂���̂悤�Ȉꔽ���O�Z�Z���ŁA���������Ƃ����������͍̗p����Ă��Ȃ��B

�@�Ƃ��낪���������́A���̌��n�ŁA���łɐ��������g�p���Ă���B

�@�������ł͂Ȃ��A���ʉ��~�n�ɂ͓����������Ȃ��̂ɁA�����͉��~�n�ɏ�E���E���̓��������������B

�@���̂悤�Ȑ����̌��n�́A���ʂ��炢���ƁA�V�������̎���̌��n��̕����ɂ������O�����̌��n�Ƃ�����B

�@����͂����炭�A���쎁�̊�{�I�Ȉӌ����A�n���x�z�̒��ڐӔC�҂ł��鐴�����A�����̏��̂ɂ܂��K�p���Ă݂��̂ł͂Ȃ��낤���B

�@���āA���n�͓����`��l���ɂ����čs�Ȃ�ꂽ�B

�@�܂������ɍk�n��Z���l���l�������n���A��O���ɍk�n�l�Z�������Z������A�����Ĉ�l���ɉ��~�n�꒬�㔽���������n���A���ʐς͘Z�Z���ܐ�����ƂȂ����B

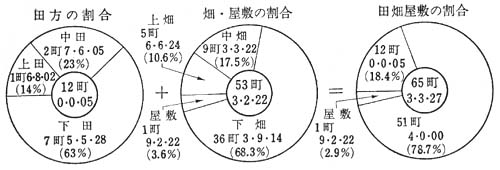

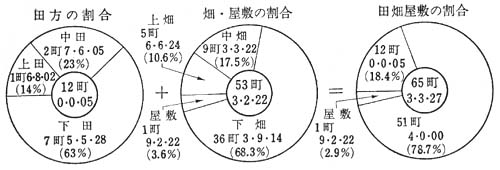

�@�����k�n�ʓ�����݂₷�������̂���̐}�ł���B�@���c��]�i�ꔪ�p�[�Z���g�j�A���܈꒬�]�i�����p�[�Z���g�j�ƂȂ邪�A���̓c�����ܓ̔_���������Ă���B

�@�����̓������̑S�k�n�ʐς̂����A�V�����n�̂Ƃ����炠�������c���܌܃p�[�Z���g�A�����Z�O�p�[�Z���g�����߂Ă���B

�@�]���ē������́A���̂̂��ߐ���ʂ��āA�V�����n�Ŋm�肵���ʐςƂقړ������炢�̋K�͂̊J�����s�Ȃ�ꂽ���ƂɂȂ�B |

�������̍k�n�̊���

|

�@���~�n�͈꒬�㔽�]�ł��邪�A�����ɂ��鉮�~���͎O��˂ł���B

�@�_���̉��~�Ƃ͕ʂɁA�����R���M�����W�̉��~�ł���B

�@�u�����R�[�t���v�Ƃ��u�����R����v�u��B���~�v������A�����͂�������N�v�̑ΏۊO�ƂȂ��Ă����B

�@�Ƃ���ŁA���n���ɓo�^���ꂽ�_���i�����l�j�����ɂ��Ăł��邪�A����ɂ͋����̂��鎖�����m�F�ł���B

�@�k�n�������ʑ��ʁu�я��v�i���ʂ߁j�A��O�ʁu�펵�Y�v�A��܈ʁu�ܘY���q��v�A�掵�ʁu���l�v�i�͂�Ɓj���̔_���̖����݂���B

�@���m�̂悤�Ȗ��O�̎҂����邪�A���̂����я��ȊO�̎O���͌��n�ē��l������l�ŁA�Ȃ��ɂ͊֎R�펵�Y�E�a�J�я��E�����ܘY���q��ȂǂƐ����ŋL����Ă���҂�����B

�@���̂����A�֎R���l�͒����ŏq�ׂ������O�l�O�̌���ł���A�펵�Y�͏h�̊֎R���̕��ƁA�����ܘY���q��͎s�ꑈ�_�Ŕs�ꂽ�������ƍs���Ƃ��ɂ��Ďs�ꂩ�猴�����ֈڂ����������ł���B

�@�V�������̓������̔_���́A�������������Ă͑��̋��l�i�̎�k�����̉Ɛb�������y���̕��m�j�ł��������L�͔_�����������S�ɂȂ��Ă���B

�@�_���̎����́A�ō���Z���]�̍��_������Ƃ�����ה_���ɂ܂ŋy��ł��邪�A�꒬�ȏ�̏�w�_����l���̎��������S�̂̎��܃p�[�Z���g�������߂Ă���B

�@�������̂��̍��̎p�͐퍑���̑����̂��̂ł��邪�A���̓_�͎��ɏq�ׂ�c�����ł�肢���������炩�ɂȂ�B

�@�c�����̕ϖe

�@���n�ɂ���đ��͈̔͊��͂ǂ������ӂ��ɕς��Ă����̂ł��낤���B

�@�܂��A���Ƃ��ΓV�����n�Ɗ������n�Ƃł́A���͈̔�͈�v���Ă���̂��A����Ƃ�����Ă���̂ł��낤���B

�@�����������́A�c�O�Ȃ��炢�܂ł��\���ɉ𖾂���Ă��Ȃ��B

�@�Ƃ��낪�A���̈�[���������V�����n�ł͂킩�邵�A�����ɂ݂��鑺�͈̔�́A���݂ł͑z�����ł��Ȃ��n��ɂ܂łЂ낪���Ă���B

�@�܂��A�����Ƃ��āA�c�����ł̓V�����n�̗l�q����݂Ă������B

�@���n�͑㊯���F�⌳���ɂ��A�ꔽ���O�Z�Z���̐V�����̗p���i����͈ꔽ���O�Z�Z���j�A�唪��Z�Z���A������܁����A������Z�Z���̏������ōs�Ȃ�ꂽ�B

�@�O�ɏq�ׂ��������̏ꍇ�ƌ`�������������A�����̓��쎁�̊�{�͂���ł���B

�@�������Ō����̖ʐς������Ǝ������Ȃ��̂ŁA�����i���ԁj���ł����ƁA�c�����̍k�n�ʞȂ͈�Z�O���ܐ���Z���ŁA�����͎l�܈�Δ��l���������ł���B

�@���̌��n������O�N��̈ꎵ���O�i�V���O�j�N�ɁA�������Łu�����i�����݁j�ߋ��������v�Ƃ������낪�����邪�A���̒��ɓV�����n�̎��̉��~�̋�ʂƁA���̏��ݒn����������Ă���B

�@����ɂ��ƁA���~�̋敪�ɂ́u�؉��~�v�Ɓu�����~�v�Ƃ�����B

�@�؉��~�Ƃ́A�V�����n�ʼn��~�̋L�ڂ��ł���킵���Ƃ��납��o�����̂ŁA�����̖{�S���i�N�v���S�ҁj�̉��~�ł���B

�@���ʂł́u�{�Ɓv�Ƃ���B

�@�����~�͒��ʂł́u���i�͂��j�j���i����j�v�ƋL����A�؉��~�Ƃ������Č��n���ɂ͓o�^����Ȃ��������~�ł���B

�@�܂�؉��~�Ɣ����~�Ƃł́A���҂̊Ԃɏ㉺�W������Ƃ�����B

�@���̓��ނ̉��~��}�Ɏ����ƁA�E�̐}�̂悤�ɂȂ�B

�@���̐}�́A�V�����n�œc�����Ƃ��Č��肵�����~�n�̕��z�ł���B

�@���̐}�ł݂�ƁA���̐����瓌��͑��͐삪���ƂȂ��Ă���A�Ί݂͒Ëv��̗t�R���i�͂�܂��܁j���i�Ëv��S��R���j�ł���B

�@���̗t�R�����̉��͌��ɁA�؉��~��Ɣ����~�l������A�����~�l�̂����̈�́A�����Č�k���������ŏ��㊯���߁A���n�����̓c���̖���ł���]���}��̓�j�ዷ�̉��~�ł���B |

�c�����̉��~�n�̕��z�@1591 (�V��19�j�N

|

�@���R�̋��E�ł��鑊�͐���z���ĉ��~�����L���Ă���̂ł���B

�@�k�̕����݂�ƁA�u�����ρv�i���ցj�ɒ؉��~�ꂪ���邪�A���̒n��́A�̂��ɂ͉���ɓ���n��ł���B

�@�܂��u�z���v�ɒ؉��~���邪�A�z���͌Ð����̂��ƂŁA�����͑哇���ł���B

�@�������Ă݂�ƁA�哇���E����ƁA����ɂ͒Ëv��̂ւ��������͈́A���ꂪ�V�����n�Ŋm�肵���������̑���ł��邱�Ƃ��킩��B

�@���ʂ����Ă���ߐ��̓c�����͈̔��i������݂̓c���n��͈̔͂Ƃ��j�Ƃ͈Ⴄ���A���ꂪ�퍑����̓c�������������������̓c�����Ȃ̂ł���B

�@�]�ˎ���̍s�������Ƃ��Ă̓c�����͈̔�́A���̌�̌��n�A�O�q������܋�l�i���\�O�j�N�ƈ�Z�Z���i������j�N���n�ɂ���Ċm�肵�Ă����̂ł���B

�@�V�����n���܂߁A�ߐ��O���̓c�����A����ɂ͂��L�����͌��s����݂�Ƃ��A�c�����̍]���}�����グ�Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B

�@�O�ɏq�ׂ��悤�ɁA�]���}��͐퍑�����k���������̏��㊯�ł������B

�@���㊯�Ƃ́A��k���������̗L�͔_���ɋ����i���^�Ƃ��Ă̏��́j��^���A���̎x�z�ɂ����点�����̂ŁA���m�ł͂Ȃ����������ʂɂ����B

�@���ꂪ�A��k�����ŖS�ɂ��A����ǂ͓��쎁�����Ŗ���Ƃ��đ��ɌN�Ղ��邱�ƂɂȂ����B

�@�����ł�����x�A�O�̐}���݂Ă������������B�}�̒��S������Ɂu�v���v�i�����j�Ƃ�����������A�]���}��͂����Ɉꔽ��Z���Ƃ����傫�Ȓ؉��~�������Ă���B

�@�����𒆐S�Ƃ��āA�u���n�v�ɒ��q�L�O�̔����~�Ɩ��q�D���̒؉��~�����ꔪ�����A�܂��Ëv��̗t�R�����́u���͌��v�Ɏ��j�ዷ�̔����~���A�����āu���c�v�ɎO�j���Y��v�̔����~�o�����Ă����B

�@���̎�������A�؉��~�Ɣ����~�Ƃ̊W�̈�ɁA�{�Ƃƕ��ƂƂ̊W�����邱�Ƃ��킩�邵�A�ߐ��O���ɂ�����L�͔_���̈ꑤ�ʂ��݂���B

�@�c�����ɔN�v�����ۂ����Ƃ��A�����̂Ƃ͕ʂɁu�v���v�𒆐S�Ƃ��āu�}�㕪�v�Ƃ�����P�ʂ��ݒ肳�ꂽ�B�����܂ł���ƁA���I�ɂ͖���ł��邪�A�����ł͔_�������ɂƂ��āA�]���}��͂����������̎�Ƃ������鑶�݂ł��������Ƃ��m����̂ł���B

�@�@3�@���X�ɂ�����N�v top

�@�N�v�̊

�@���ʗ̎傪�����̏��̂��x�z����ɂ́A�܂����X�̍k�n�̖ʐς��v��A�k�n�̎�����m�肵�A�����ĔN�v�����Ƃ������ƂɂȂ邪�A���̐��O�q�̌��n�ł���B

�@�����ł����ł́A�s��̑��X�̌��n�̎�������������ڂ��������Ă݂邱�Ƃɂ������B

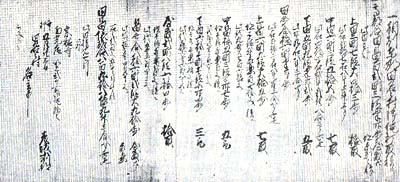

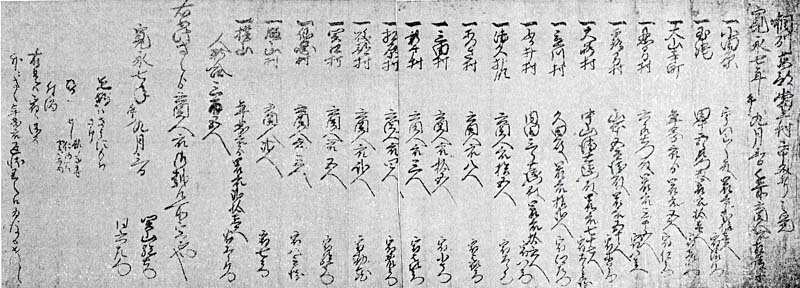

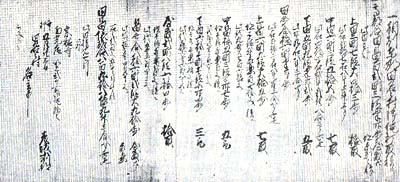

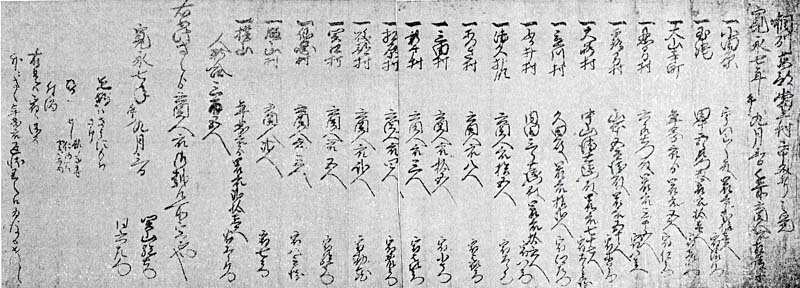

�@�s��Ɍ������鑽���̕����i����j�̒��ŁA�ߐ��̔N�v�ɂ��ē`����ł��Â����̂́A��܋���i�V�����j�N�A�㊯���F�⌳���̎�ɂ���c�����̌��n�ژ^�ł���B

�@���̌��n����ɂ��Ă͑O�ɋL�������A����ɂ��A�e�k�n�̓����ʔ������萶�Y���i�ΐ��j�����܂�A�܂���������Ƃɂ����N�v�����m�肵���B |

�c�����̌��n�ژ^

|

�@���Ƃ��A��c�i���傤�ł�j�ꔽ�̐ΐ��͈�A�㔩�ꔽ�̐ΐ��͎��l�Ƃ��A���c�i�c���j�̔N�v�͕Ăł��邪�i�Ĕ[�j�A���N�v�i�����j�͑K�[�ŁA���̔N�v���͈ꔽ�ɉi�y�K�i�����`�]�ˏ����ɒʗp������������̗֓��K�j�ňꎵ�Z���A������Z�Z���A�܂����~�͓�Z�Z���c�c�ȂǂƂȂ����B

�@�����Ŋm�肵���ΐ���N�v�����ǂ̂悤�ȈӖ��������Ă��邩�Ƃ����ƁA�ΐ��́A���̌�A�ߐ����Ƃ����đS���ς炸�ɑ����Ă���B

�@�����ЂƂ̔�������̔N�v���́A�̎�₻�ꂼ��̔N�̍앿�ɂ���ē��R�قȂ��Ă���B

�@�������A���~�N�v�͓�Z�Z���̂܂ܖ����܂ŕς炸�A�㔩���牺���܂ł̓������������Z�N��̈ꎵ�Z���i��i�l�j�N�ɂ��݂���B

�@�Ƃ������Ƃ́A���̎��ɂ��܂����ΐ��E���~�N�v���E�k�n�̓����Ȃǂ̐��ʂ́A�ߐ��̒����܂ŁA���邢�͋ߐ����Ƃ����Ă̈��ɂȂ��Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@�O�ɏq�ׂ��悤�ɁA���n�ژ^������ꂽ�͈̂�܋���i�V�����j�N�܌��ŁA����͓���ƍN���֓��֓������ċォ���ڂɂ�����B

�@�����͊֓��̑����͏I�����Ƃ͂����A�Ȃ��Ր�̐����ł������B

�@���̂悤�ȏ��ɂ�����{���̂���������X�܂ł̊�ɂȂ����̂ł���A�����̓��쎁�̍ݒn�x�z�ׂ̍���������������B

�@���n�ژ^�ɂ���āA�c���Ĕ[�E�����K�[�Ƃ����N�v�̌`�A�܂��N�v�̊�{�I�Ȑ������킩�����B

�@�������_���ɂ�����N�v�̎��Ԃ͈�l�ł͂Ȃ��B

�@���ɁA�����̎�ɂ���ĕω�����N�v�̎��Ԃ��݂Ă݂悤�B

�@���Y����葽���N�v��

�@�u�̎�̌��v�̂Ƃ���ŏq�ׂ��悤�ɁA�ߐ��O���̎s��̂����A���͐삼���̑��Ƃ���ɗאڂ������X�́A���̂Ɣ˗̂��߂܂��邵����シ��B

�@�˗̂̍ŏ��́A��Z���i���i�l�j�N�A�x�͍��{�����i�É����j���쒉���̂ɂȂ������ł���B

�@���̔N�A�{���ˑ㊯�����g�����c�����ɗ^�����N�v���t��ɂ��ƁA�����̕��@�͂����ȒP�ŁA�����O��Ύ��l���㍇�ɁA��Z��l�i���i���j�N�ɐV�����J�����ꂽ�O��Όܓl�Z��������������Ƒ����͌ܘZ�ܐΎO�l�����ƂȂ邪�A����ɑ��āA�N�v���͘Z�O�l�Δ��l�����܍s�ƂȂ��Ă���B

�@�N�v����������葽���Ȃ��Ă��邪�A����͏����������ł͂Ȃ��B

�@���������ۂɂ́A�����܂葺�̑S���Y����N�v����܂��͂��͂Ȃ��B����ɂ͎��̂悤�ȑ��삪����Ă���B

�@�N�v���Z�O�l�Η]�̓���́A���c�N�v�i�Ĕ[�j���Ď��O�ΎO�l�܍s�A���N�v�i�K�[�j���i����ݎO��Z���ƂȂ�B

�@�]���āA���͐��c�̔N�v�łȂ����N�v�ɂ���B�����A�i������ɂȂ����ɂ͈�ѕ����ܐŊ��Z���邪�A���N�v�i����юO��Z�����A���̔䗦�Ő��Ɋ��Z����ƌܘZ�Z�Η]�A����ɐ��c�N�v���O�Η]��������ƑS�N�v���Z�O�l�Η]�ƂȂ�킯�ł���B

�@�v����ɁA���N�v�̉i����P�ɋ@�B�I�ɐ��Ɋ��Z�i�Β����j�������̂ŁA�S�N�v���Z�O�l�Η]�͎����ł͂Ȃ����Ƃ��킩��B

�@�N�v�̊��t�ɂ����낢�날�邪�A���̂悤�ȗ�͂߂��炵���B

�@�����Ŗ��ƂȂ�̂́A�ǂ����Ēʏ�ƕς����`���ɂȂ������Ƃ������Ƃł���B

�@���̓_�A�m�͂Ȃ����A���̂悤�ɐ����ł���B

�@�c�������t��̔��s�͈��l���ł���A���t��̖����̂Ƃ���ɁA�u���t�̋V���]��������ԁA���t�o���ׂ���v�Ƃ���B

�@����͂ǂ��������Ƃ��Ƃ����Ɓ\�\�x�{�̂ɂȂ����̂͊��t�s�̒��O�Ȃ̂ő��X���������ĔN�v�ۂ���]�T���Ȃ��B

�@�����琳���Ȋ��t��͗��N�̏t�Ɍ�t����\�\�Ƃ������Ƃł���B

�@�]���āA���̊��t��͂���Ή����t�ł���A�����炭�O�N�̖��̎���̔N�v�����Ƃ肠�������̂܂ܗp���A���̔��N�v��P���ɐΒ����������߂ɁA������葽���N�v���̐����ɂȂ��Ă��܂����̂ł��낤�B

�@���t��̋L�ڂ͂����ȒP�ł���B�������A���̓��e�͂��̂悤�ɕ��G�ł���B

�@���R�ƌ��̒�ł���Ȃ���A�ߌ��I�ȍŌ���Ƃ������쒉���A���̔N�v���t��͐_�ސ쌧���ł͑��n��ɂ͊F���ŁA�c�����̂��̂��B��̂��̂ł���B

�@�����N�v��

�@�����M�j�̎����Ƃ����Ă��A���̊��Ԃ͈�Z�O�O�`�O���i���i��Z�`��Z�j�N�̂킸�������N�ł���B

�@�����A�M�j�͘V���ŁA�������E�i�����j���i��ʌ��s�c�s�j�O���̏��ł���B

�@��̓��쒉�����̂��A�O���i���i��Z�j�N�ɔE�˗̂̔�n�ɂȂ����̂ł��邪�A���̔N�̊��t��������B

�@��������܂̂Ƃ���A�����ł͗B��̂��̂ł���B

�@���t��͓��N��ꌎ��Z�����s�ŁA�����̉��Ɂu�ɓ��v�Ə������A���̉��ɐM�j�̉ԉ��ƍ�����B

�@�{���ˎx�z����̊��t��ɂ���ׂ�ƌ`�����ƂƂ̂��Ă���A�N�v�̎��������܂����Ȃ��Ă���B

�@�N�v�͖{�c�E�V�c�Ɩ{���E�V���Ƃɕ����ĕ��ۂ���邪�A���̔N�v���͖{�c����E�Z�p�[�Z���g�A�V�c�l�܃p�[�Z���g�A�{���Z���E��p�[�Z���g�A�V����܃p�[�Z���g�ƂȂ�A�{�c���̔N�v�͍����ł���B

�@��������݂�ƁA�_���̎茳�ɂ́A�S���Y���̂����{�c�͓E�l�p�[�Z���g�A�{���͎O��E��p�[�Z���g�����c��Ȃ����ƂɂȂ�B

�@���̖��ɑ��Ƃ���ꂽ�����M�j�́A�����ЂƂ̑��ʂ������ɂ݂��悤�B

�@���̊��t��̗����݂�ƁA�v��Z�Z���̔_�����A���E�A�Ă���B�@����́A�\���̊��t����݂��A�Ƃ����m�F�̂��邵�ł��邪�A�㐢�̂悤�ɁA���ׂĂ̔_���������̈�ӂ��g���Ă���킯�ł͂Ȃ��B

�@����l�Ǝv����l�����̂������̑啔���̎҂́A�M�̂�����ɖn�����A����������Ĉ�ӂ̑��ɂ���u�M��v�ł���B�@����Ȃǂ́A�ߐ��̌Õ����̒��ł��A�����ɂ��O���̔_���̕����炵�����F�̂����Ƃ����悤�B

�@���āA��ɏ����M�j�����̔N�v���������Əq�ׂ����A���͂��̂̂��A�̎傪�ς邽�тɔN�v���͏㏸���Ă���B

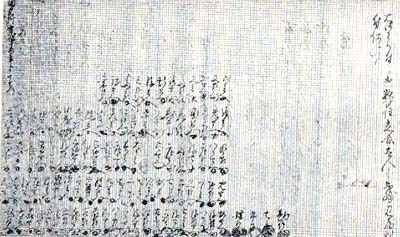

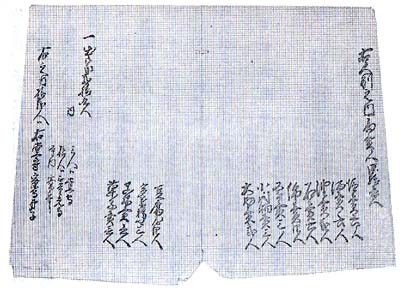

�@��Z�l���`�܋��i���ێl�`������j�N�܂ł̈��N�ԁA���͐삼���̑��X�͈ꖜ�Α��R�����̎x�z�����������A���̎������ł�����i����O�j�N�̓c�������t��ɂ��ƁA����ɔN�v���͂��������B |

�S���̏����ƕM��

1639 (���i10�j�N�̓c�����̔N�v���t��̗���

|

�@��̏����M�j�̂Ƃ��́A�{�c���ƐV�c������ʂ��A�V�c���̔N�v�͒Ⴍ���Ă������A���R���͂��̋�ʂ�����߂��B

�@����܂ŔN�v�̒Ⴉ�����V�c����{�c���ɑg���݁A�{�c�����̔N�v�ɂ���킯�ł��邩��A����͖��炩�ɔN�v�̑����ƂȂ�B

�@���ʂƂ��ĔN�v���͐��c����p�[�Z���g�A�����Z�p�[�Z���g�ł���B

�@����ُ͈�Ȃقǂ̍����ȔN�v�ł���B�������Ƃ��āA����ł͑��l�����͐������ł��Ȃ��낤�B

�@�������������̉��ŁA�l�X�͂ǂ������Ă������B

�@���̂ւ�̎��Ԃ�m�肽�����A�c�O�Ȃ��炱��ɓ������鎑���͎s��ɓ`����Ă��Ȃ��B

�@���̂悤�ȍ����N�v�́A�ꎞ���́A�܂��Վ��̂��Ƃł͂Ȃ��A�ǂ����P�퐫�������Ă���悤�ł���B

�@���Ƃ��Έ�Z�Z�Z�i�����O�j�N�A���̒n��͋v����a��L�V�i�̂��V���A�������֏h�ˎ�j�̎x�z�ƂȂ邪�A���̔N�̋v�����̔N�v���݂�ƁA���̔N�v�̕��ۂ͑��R���Ɠ������V�c���͖{�c���ɓ���A�N�v���͐��c��Z�p�[�Z���g�A�����܃p�[�Z���g�ƂȂ�B

�@���R�������ɂ���ׁA���c�ň�E�Z�p�[�Z���g�����A���Ō܁E�Z�p�[�Z���g�Ⴂ���A�����ł��邱�Ƃ͉��߂Ă����܂ł��Ȃ��낤�B

�@�u���v�Ƃ�������ȑ���

�@����܂ł́A�̎�ɂ��N�v�����ς邱�Ƃ��݂Ă������A�����ŁA�ߐ��O���Ȃ�ł͂́A��������ȔN�v�̕��ۂɂ��Ăӂ�Ă݂����B

�@���炽�߂Ă����܂ł��Ȃ����A�N�v�Ƃ������̂́A����P�ʂƂ��ĕ��ۂ����B

�@����͋ߐ��ł̑匴���ł���B�������A�Љ�̑̐��ɂ܂��������̂���ߐ��̏����ɂ́A���̌����Ƃ͈�����Ⴊ���X�݂���B

�@���̈���A���ꂩ��Љ��̎傩��l�ւ��Ă��N�v���t�ł���B

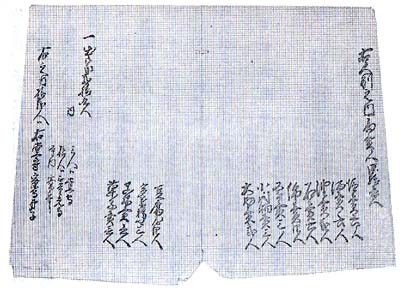

�@�O�ɓc�����ɑ���N�v���݂����A�c�����ł́A����Ƃ͕ʂɁA����]������ƂɔN�v���ۂ���Ă���B

�@��܋��@�i�V�����j�N�����̓c�����]�����ɂ��Ă͑O�ɂ��Љ�����A�����̓����i�]���}��j������ڂ��ܘY���q��Ƃ����B

�@�������镶���ɂ��ƁA��Z����i���i��j�N�A���{�㊯�牮����v�s�L����]�����ɂ��āA�u�c���V���ܘY���q�啪�N�N�i�����ǂ��j�䐬���[�i�����ނׂ��j���t���v�Ƃ����N�����t���s����Ă���B

�@���̊��t��ɂ��ƁA�ܘY���q��̎����͖{�c啉��~�㎵�ΎO�l�ŁA���݂̎������c��l�ΎO�l�]�ɑ��ĔN�v��Z�Ύl�l�]�i�N�v�����O�p�[�Z���g�j�A�����Z��l�]�Ɉ�ꔪ�Ύl�l�]�i��܃p�[�Z���g�j�A�V�c��Ύ��l�]�ɔ��l�ꏡ�i�O�Z�p�[�Z���g�j�A�V���ܐΔ��l�]�ɎO�Όܓl�]�i�Z�Z�p�[�Z���g�j�ƂȂ�B

�@�{���̔N�v�������������Ă��邪�A����͌����ɂ́A���Z�Η]�ȏ�̎��������������Ƃ��Ӗ����Ă��悤�B

�@���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�ނ���ٗ�ł͂��邪�A���̒m�邩����łρA���Ƃ��Ύs��ɗאڂ���Ëv��S�ɂ͎O�Ⴊ����B

�@�����Ŗ��́A�Ȃ�����������O�I�ȔN�v�̊��t������̂��A�Ƃ������Ƃł���B

�@���̓_�܂����S�Ȑ���������Ă��Ȃ��B

�@���ɂ́A�퍑������̓y���̕��m�Ƃ��A���邢�͑��̑������S���Ȃǁ\�\����������ƁA���̎�Ƃ�������悤�Ȕ_���ɑ��鐭���I�Ȕz���ɂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv����B

�@�Ɗi�Ɠ`���������A���ɂ�����L�͔_���Ƃ��Ă̎Љ�I�ȗ�����݂Ƃ߂����ʂƂ����悤�B

�@���̂悤�ȑ��݂��u���v�Ƃ����B

�@�������A�����������݂͉ߓn�I�Ȍ��ۂł����Ē����͂Â��Ȃ��B

�@���{���͂��ł܂��Ă����ɏ]���āA�x���Ƃ��ꎵ���I�����A�l�㏫�R�̎����̊����N���i��Z�Z��`���O�N�j���܂łɁA�u���v�Ƃ������قȑΏۂ͑����L������A�����ď��ł���B

�@�u���v�́A�O��̈�̈�Ƃ�����B

�@���{�̂̔N�v��

�@�N�v�ɂ��ẮA�܂��܂������̖�肪���邪�A�N�v�ɂ��肩������Ă���Ȃ��̂ŁA�����ōŌ�ɁA�ߐ������ȍ~�̎s�揔���̒��S�ł�����{�̂̔N�v�̎�����݂Ă݂悤�B

�@�܂�����ӑ����݂�ƁA���̑��͊��{���쎁�̖{�Ɨ̂ƕ��Ɨ̂̓x�z�ł���B

�@��Z��Z�i���\�O�j�N���݁A�{�Ɖ���̂͏��̍���l�Z�ΘZ�l�Z�ٗ]�ł��邪�A����ɑ��Ė{�N�v���O��l�]�A�������i�G�Łj�Z�ΎO�l�]�ŁA���̔N�v���͎O��E�܃p�[�Z���g�ƂȂ�B

�@���̔N�v���́A�������{�̂̂����A�������ۂɌ������邱�Ƃ̂ł����O�O�Z�̂̕��ϔN�v���l�O�p�[�Z���g����݂�Ƃ܂��Ⴂ�B

�@�ȉ����{�̂̎l��̐��������킹���E�̂悤�ȕ\���������B

�@�킸���ܗ�ɂ��������Ȃ����߁A����ł��ׂĂ��������Ƃ͂ł��Ȃ����A����ɂ��Ă�����ӑ�����̂̎O��E�܃p�[�Z���g����A�V�ˑ������̘̂Z�l�E���p�[�Z���g�܂ŁA���̍��͌������B |

���{�̂̔N�v�ƔN�v��

|

�@�ܗ�̕��ϔN�v���͌ܘZ�E�l�p�[�Z���g�ƍ����ł���B

�@�n��I�ɂ݂�ƁA���쒆�S�̏�i�̕���ӑ���㑊�����ɂ���ׁA�J�c�ł͂��邪�A��i��萅�c�̑������i�̐V�ˑ����a�������N�v�������A�Ƃ������ʂɂȂ�B

�@����́A���c�̔N�v�A���Ȃ킿�Ăɑ���ېł������A���Z����Ƃ��ɂ͔��Z�p�[�Z���g�ɋy��ł��邽�߂ł���B

�@�O�ɂ��L�����悤�ɁA�Ă͗̎�̂��̂Ƃ����A�Ă̐��Y�҂ł���_���́A�A���Ƃ��q�G����H�Ƃ���Љ�ł��邩��A���c�ւ̔N�v�͂��̂��ƍ����Ȃ�̂ł��낤�B

�@�������A����ɂ��Ă������ȔN�v�ł͂���B

�@�N�v�̎����A�[�ߕ�

�@���āA����܂ŔN�v����N�v���ɂ��Ă݂Ă������A�Ō�ɔN�v�̎����A�[�ߕ��ɂ��Ăӂ�Ă������B

�@�N�v�̎����́A���́E�[�́E���{�̂ł������B

�@�܂����̂̔N�v�̎������ߐ���ʂ��Ă��قnj������ς�Ȃ��̂ɑ��āA�˗̂���{�̂ł́A����̎��������Ƃ��đ傫���ω����Ă���B

�@�����ł����ł́A�s���̔˗̂Ɗ��{�̂��ꂼ��̔N�v�̎������݂Ă݂悤�B

�@�ߐ��̔N�v�́A�c���Ĕ[�E�����K�[�ŁA�[�߂鎞���͏t�E�āE�~�̎O�G���[�������ł���B

�@�˗̂�����ƕς�Ȃ����A��˂͕ʂƂ��āA�s���ɏ��̂������썑�G�R�˂Ƃ��A���邢�͍����̉���R���˂Ȃǂ̕��㏬�˂̏ꍇ�A���̌����Ƃ͂��������N�v�̎������s�Ȃ���B

�@�O�ɋߐ��O���̓c�����̔N�v���݂����A�ꎵ���i���ۈ�O�j�N�A�c�����͉��썑�G�R�ˎO���̏��̂ƂȂ����B

�@�G�R�˂Ƃ����ƁA���̓n�ӛ��R�́w�����i�䂤�����j���L�x�ł��̎x�z�̉Ս��Ȃ��Ƃ��L����Ă���˂ł���B

�@����𐔎��ł݂�ƁA�c�����̏ꍇ�A�l���i�����O�j�N�ɂ͔N�v���͎��ɋ�l�p�[�Z���g�ɋy��ł���B

�@�G�R�˂̔N�v���A�c���������˗̂ƂȂ��������͓c���Ĕ[�E�����K�[�ŁA�܂��O�G���[�ł��������A���ꂪ���N���i�ꎵ�܈�`�Z�l�N�j���ɂȂ�ƁA�N�v�͂��ׂđK�[�ŁA�܂����������ŕ��������ʂɏ�[��������ւƕς��Ă����B

�@���̔N�v��[�������u�������v�܂��́u�������v�Ƃ����Ă���B

�@����Ƌ��ɂɁu�J��[�߁v���Ȃ킿�N�v�̐�[���s�Ȃ���悤�ɂȂ����B�N�v�̐���ł���B

�@�u�������v�Ƃ����A����Ɂu�J��[�߁v�Ƃ����A��������˂����{�������Ƃł��邪�A����͋�������ˍ��������Ƃ���U���悤�Ƃ���Ƃ��납��Ƃ�ꂽ����ŁA�Ȍ㖋���܂ł��̕����͑����B

�@�N�v�̌������Ɛ�[�́A�Ȃɂ��G�R�˂݂̂̓Ǝ��Ȑ���ł͂Ȃ��B

�@�s��ɏ��̂����ꖜ�O�Z�Z�Z�Ή���R���ˁA�����Ċ��{�̂��܂������ł���B

�@���������L�������A���̋K�͂̏��������ˁA�����Ċ��{�̂ɋ��ʂ��邱�Ƃł���A���炽�߂ė�͂����Ȃ����A�ߐ�����������͂�������������ƔN�v�̐�[���s�Ȃ��Ă���B

�@�N�v�̌������́A��ʂ���݂�Ɨ̎傪�T�����[�}���������悤�ł��邪�A�����S�������ɂƂ��Ă͑�ςȂ��Ƃł���B

�@�]���̎O�G���[�ł���A���n�����Ƃ�Ă��炻�̌����A���邢�͂�����������[�߂�̂ł��邩��܂������A�������ɂȂ�ƁA���n�̗L���ɂ�����炸����������p�ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�����̗��ʋ@�\���炢���ƁA����͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B

�@����ɉ����A�N�v�̐�[���s�Ȃ��A���ꂪ�P�퉻������������܂ő����Ă���B

�@�������������̂ł����Ƃł���B

�@�ꎵ�Z�Z�i����Z�j�N�A���a���G�R�˗̂̔_���m�E�q�傪�A����l�ܗ��ƑK��s��Z���Ƃ�������Ȏ؋������������܂܉Əo���A���i�Ԃ�j�S���ƂȂ����B

�@�����������Ƃ�g�����A���邢�͕��U�Ƃ����B�m�E�q��̎؋��̓�����݂�ƁA�S�؋��̎O�l�p�[�Z���g�ɂ�������l��~���˂֔[�߂��[�N�v�ł���B

�@�m�E�ܖ�ɂƂ��āA��[���������ɑ傫�ȕ��S���������́A���炽�߂Đ�������܂ł��Ȃ��낤�B

�@�܂�����ӑ��̂����A�G�R�˗��i�s������j�̔_���̈�l�ł��錹���q�́A�����l�Δ��l�ʼnƓ��O�l�邵�Ă��邪�A�N�v�����Ȃ��A�u���ѐ������v�܂���n�O�̎d�t���̔����������ĂƂ��Ď؋������A����ŔN�v��[�߂��B

�@����ΐc����Ƃ����悤�B�����q�͑��̒��w�_���ł���B

�@����ł����̂悤�ȏ�ԉ����邩��A����ȉ��̊K�w�̕S�������ɂ��ẮA���̂��悻��z���ł��悤�B

�@�����������������邪�A����ł��_�������͐����Â����̂ł���A�����ɔ_���̍�����������������B

�@�@4�@�������̎s�� top

�@�s�Ղ�̓��킢

�@���������퍑���ォ���ʂ̗v�Ղł���A�܂��s�������ł��������Ƃ͑O�̏͂ɏq�ׂ��B

�@������o�ς̊W�ŏ��i���ʂ̓������ς�ƁA�s��̐���������ɍ��E����邪�A�����̎s������c���̖k�������S�т��̂����Ƃ��Đ������݂����悤�ł���B

�@������������A�����s������邽�߁A��Z�O�Z�i���i���j�N�㌎�O���A�s�Ղ肪�s�Ȃ�ꂽ�B

�@�����A�������͏x�͍��{�����i�É����j�܁Z���Γ��쒉���̎x�z���ɂ������B

�@�����́A���̎O�㏫�R�ƌ��̒�ɂ�����B

�@�s��͏鉺�̕{���i�É��s�j���牓������Ă��邪�A�����̂ق��Ɉ镔���E�V�ˑ��E���a���E��a���E�c�����E�哇����A�s��ɗאڂ�����ԑ��i���Ԏs�j�����܂����̗̒n�ł������B

�@���̑��X�̎x�z�́A�����̉Ɛb�ő㊯�̕������E�q��g�����S�������B

�@�������́A�V���i����ǁj���̒������i�T�@�j�̒����J��ɂȂ��Ă��邪�A�����̎s�Ղ�����̕������̉����ɂ���Ďn�܂����B

�@���̎s�Ղ�̎��A�u���B���S�������s�Ղ�V�o�i���ڂ��j�v�Ƃ�������������ꂽ���A���ɂ���ɂ���Ďs�Ղ�̗l�q���݂Ă݂悤�B

�@�s�Ղ�̎��A���ւ͊e�n����吨�̏��l���W�܂����B���c������́A�Ɠ`�i���ł�j�̔�����i�Ƃ������j��Ɛ�̔�����L���ȊO�Y�i�����낤�j�����A��O���l����đ��̐����q��Ƃ֏h�������B |

�s�Ղ�ɏW�܂������l�̕��z

|

�@���Ƃ̒������q����́A�N��E��O���l���A�܂��߂��͉��ߊԑ��i��a�s�j����A�������l�Ǝv����R�{�ܕ��q����O�܁Z�l����ĖۉE�q����֏h���Ƃ����B

�@�E��̒n�}�́A�s�Ղ�ɂ������l�����̕��z���܂Ƃ߂����̂ł��邪�A�k�͔����q�̉��R����A��͏��c���܂ŁA�L���͈͂��珤�l�������W�܂��Ă��邱�Ƃ��킩��B

�@�S�̂ŁA�ꔪ�̒n�悩��O�Z�ܐl�Ƃ����吨���A�s�Ղ�ɎQ�������B

|

�����̎s�Ղ�̕����@���t�̌�ɁA���ƒ��̐H���̌����������Ă���B�i�֎R�����j

|

�@���̑��A�o���ɂ́A���l�����̏h����ł̒��ƒ��̐H���������Ă���B

�@����ɂ��ƁA���͎G�ςɎ��A���͈��̂Ȃ܂���тɎϕ��ƏĈ��ŁA����Ɏ������Ă���B

�@���̌����͑��ł��߂����̂ł���A���ɏo����͑�����h���̉ƁX�֓n�����B���̈��̂Ȃ܂��Ƃ����ďĈ��A�Ƃ����悤�Ɉ������������̂́A���͐�̓n�͓_�ɂ��铖�����炵�����������Ƃ����悤�B

�@�������ē����s��͍ċ������B���̎��̐����́A�����s��ɂƂ��Ă����炭��O���̂��̂ł������낤�B

�@�������A�s�Ղ肪�s�Ȃ��Ă���܁A�Z�N��̈�Z�O�܁A�Z�i���i���A�O�j�N���A�����s��͒��₵���B

�@����ʼn₩�Ȏs�Ղ�́A�����鐡�O�̘X�C�̓��̂悤�ɁA�ЂƂ��틭���P�����̂ł���B

�@�s��̒���ƍċ�

�@�����A�����ɋ߂��s��Ƃ��ẮA���b�i���������j�S���ؑ��≬���i�����́j���i�ȏ�A���؎s�j�ƁA�Ëv��̐�K���i�Ëv��S��R���j�̎s�ꂪ�������B

�@���ؑ��́A�͐��ʏ�ł͑��͐�̈��_�ł���A����ɗ����ʏ�ł̏����̓��g��q�h�����������n��ł���B

�@���쑺�ł́A���c���k�����̂Ƃ�����̘Z�֎s�i������ƘZ�̓��j���悭�݂���B

�@��K���͓������ɍł��߂����A�����̎s�Ղ肪�s�Ȃ�ꂽ�����O�̊��i���N���A�n���o�g�̖��{�㊯�牮����v�s�L�E�s�g���q�̗͓Y���ɂ��A����K���v�ۑ�Ŗ����O�̓��A���K�����h�Ŗ������̓��ɘZ�֎s�������A�����q�̉��R���l�ƌ���Ŕ��W�����B

�@�����̎s�Ղ�̍s�Ȃ�ꂽ���͂��̔��W���ł���A�V�����s��Ƃ��ē����s��ɑR����W�ɂ������B

�@�����z�����₵���̂ɑ��A��K���̘Z�֎s�͂���ɔ��W���A���ꂪ�����܂ő������B�����s��́A��K�s��̔��W�̂����ɁA���̖��͏��ł����B

�@�������A�����s��́A����ŗ��j�̏ォ�犮�S�Ɏp�������Ă��܂����킯�ł͂Ȃ��B

�@�s�Ղ肪�s�Ȃ��Ă���Z��N��̈ꎵ�Z�Z�i���\��O�j�N�A���̖���E�N��E�_�S�������ɂ��A�s��̍ċ��������߂�ꂽ�B

�@�����炭�́A���オ�i�ނƋ��ɁA�V���ȏ��i�o�ϔ��W�̔g�����̑��͖�̑��X�ɂ���сA�����Ă̌o�Ϗ���Ƃ͈قȂ������R�ŁA�s��̕K�v�����łĂ����̂ł��낤�B

�@�ꎵ�Z�Z�i���\���j�N��ꌎ�����ɂ����āA�������͍����S�E���b�S�̑��X����s�ꕜ���ɑ��鏳�������Ƃ�A������̓��ƘZ�̓��ɂ��Z�֎s�ݗ������A���̗̎�ł��鈢����ˎ琳���i�����̎��Е�s�j�֊肢�o���B

�@���̎��A���������s��ݗ��̏��������Ƃ������X�́A��������j���ł݂邩����ł́A�s��̑��X�ƁA��ɐڂ��鍂���S�Ƒ��͐�Ί݂̈��b�S�̑��X�ł���A����͐�K�s��̌�w�n�Ƃ͖��m�ɂ������Ă���B

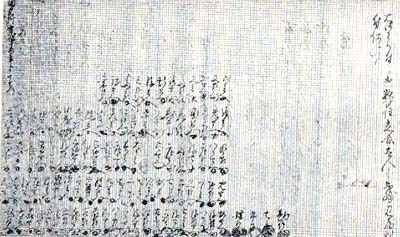

�@�����s��ċ���ɁA���N�����܂ł̊Ԃɋ�����A�ꎵ�Z���i���\��l�j�N�����A�s��J�Âɂ������Ă̗p���x�̐����ƁA���̔�p��y�S���i�{�S���B�Ɖ��~�E�k�n�����L���A�N�v�S����_���j�����S���邱�ƂȂǂ����܂����B

�@�������ē����s��́A�Ăѕ������ꂽ�B

�@����������ɂ�������炸�A�s�͂����Ă̔ɉh����߂����Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@�s��̑��X�͐�K�s��Ɣ����q�̏��ƚ��ɂ܂����܂�A�s��ׁ͍X�ƁA���낤���đ������B

�@�Q�l�܂łɁA�s��ċ����Ȃ��Ă���l�N��A�ꎵ�Z���i��i��j�N�̓������̈�[���݂�Ǝ��̂悤�ł����i�u���͍������S���������v�ɂ��j�B

�@���Ɛ����l�����{�S�����ꌬ�E���ەS���O��

�@�����l����Z�ܐl�̂����A�����Z�l�E�Z�l�E������l�E�����Z�l�E�Ȕ��l�l�E�攄�O�l�E���ԕ����O�l�E��������l�E�������l�l�E���t�����i�����j�O�l�E�^�ؔ��i�d�j��l�E�َq����l

�@���o�Ɠ��l������O�l�E���ʌ�����Z�l�E�O���������

�@�����O���R���l�l�E������l�E�������l�l�E��H��l�E�����O�l�E�L�Q��l�E�n��O�l�E�ؔ҈�l

�@���n���D

�@�����肩��َq����܂ł́u�����l�l��l�v�Ə̂���A����ɑ��͐�ł̉L�����i�L���̉L���j�A���̂ق������E��H�Ȃǂ�����A���@�̖{�R���ʌ����̑m�ꁛ�l�A����ɔn���D�ȂǁA�����̔_���Ƃ͈قȂ����A�s�̗����炵����ʂ��悭�݂��悤�B |

�������̐E�ƍ\���@1705�i��i2�j�N�����

�l�q���L�^�����u���͍������S���������v�̈ꕔ�B

|

top

��������������������������������������������������������������������������������

|