|

��������������������������������������������������������������������������������

Home�@�����@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�����@����@�\���@�t�^

���́@�ߑ�I���x���̑��͌�

�@�@1�@�ېV��̓��h top

�@�s���Ȑ���

�@�ꔪ�Z���i�c���l�j�N�O����������A�_�ސ쌧�̐����@�ւƂ��Ă͉��l�ٔ������u����Ă������A����͖��{����̐_�ސ��s������p�������̂ŁA�ٔ����Ƃ͂����Ă��A���݂̂悤�Ɏi�@�@�ւƂ��Ă݂̂ł͂Ȃ��A�s���S�u�ɂ킽��@�ւł������B

�@���Ŏl����Z���ɂ͐_�ސ�ٔ����Ɖ��̂��A����ɘZ���ꎵ���ɂ͐_�ސ�{�ƂȂ��Đ_�ސ�l����Z�����NJ��͈͂Ƃ����B

�@�����ċ㌎�����ɕ{�ˌ��O�����ɂ���Đ_�ސ쌧�ƂȂ����B

�@���̊ԁA�����ꎵ���ɍ]�˂͓����ɂȂ�A�㌎�����ɖ����Ɖ��������B

�@���R�i���Ɠ����ɁA���{�����̂���{�̂͏����V���{�̎x�z�ɑ����A�s��̔_���͑�͈̂ꔪ�Z���i�������j�N���܂łɐ_�ސ쌧�ɓ������B

�@�������G�R�˗̂≬��R���˗̂Ȃǂ̑喼�̂͂��炭��������̂܂܂ł������B

�@�܂�s��̏ꍇ�ł����ƁA���R�˗̂͏��R�E��V�c�E����ӁE��a�E���a�̈ꕔ�Ə��E�哇�E�c���̑S���A����R���˗͉̂��a�̈ꕔ�ŁA����炪�{�˂��痣��Đ_�ސ쌧�NJ��n��̒��ɂƂтƂтɑ��݂��Ă����̂ł���B

�@�ꔪ�Z���i�������j�N���痂�N�ɂ����āA�e�n���ł́u�������v���ׂ���Ꝅ���p�ɂɋN���Ă��邪�A�s��ł͂��̂悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B

�@���������k�i���傤�Ɓj�ⓐ���Ȃǂ�����ɍr������Ă����͗l�ŁA���N�����̐_�ސ쌧�ݕ��i���������j����W���q����̒ʒB�ɂ��A����i�悹�A�ꔪ�q������Z�r�N�ɖ��{���������g���@�Ƃ������X�̘A���̂̒��S�n�j�̈镔������ł́A�������ɊǓ���Ăɐ_�Е����̏����{����R���Ȃǂ��s�Ȃ��悤�ɁA�e���֖����Ă���B

�@���N�����ɂ����q�́u���������X�֔E�т��݁A���邢�͔������ĉ����ނȂǂ̔ƍs����������A�e���ł͔Ԕ�l�i�Ђɂ�j���ē��ɂ��ĐX�т�R�K�i���j�Ȃǂɐ������Ă���s�R�Ȏ҂͕߂��A�撲�ׂ̂����NJO�֒ǂ��o���v�Ɩ����Ă���B

�@�Ȃ��Q�l�┎�k�����s���Ă���A���ꔪ�Z���i������j�N����������

�@�u�ŋߋ��k�ǂ����ݕ��֗����܂���X���s���̂��A��҂������܂˂����A�����i�����j��\�s������҂��o�Ă������Ƃ͂����Ă̂ق��ł���B

�@�����݂��������߂���v�ƐG�����o���Ă���B

�@���Z�i�����O�j�N�Z���ɂ������ł́u�ߗ��A�Q�m���邢�͒E���l���ׂ��Ď~�h�����i�����キ�����肫�j������̂����邪�A�������ď��m���Ă͂Ȃ�ʁB�����s�@��\�����i�́j������i����v�ƒB���Ă���B

�@�����ېV�Ƃ�����]�����ɍۂ��A�����ʂɕ���R����悤�����z�������B

�@�ꔪ�Z���i������j�N�ꌎ�A�˒��y��l�ˎm���A���ŔŐЕ���i�͂��ق�����j����t���A�����Z�i�����O�j�N�Z�������ꂽ�B

�@���ꂪ���������ƂȂ��āA�e�ˎ���������ł���ɂȂ�����B

�@�����Ĕˎ�͔˒m���ɔC������A�Ƙ\�Ƃ��Đ��̈�Z���̈ꂪ�x�����ꂽ�B

�@����Ŕˎ傽���̓y�n�̗L�Ɛl���x�z�̌��͂́A���ۓI�ɐ��{�Ɏ�グ��ꂽ�`�ƂȂ����B

�@�Ȃ����{�͈ꔪ�����i�����l�j�N�����A�˒m������ĂɖƐE�����A���S�ɑS���y�Ɛl���ڎx�z�ł���悤�ɂȂ����B

�@����͒��������m���̂��߂̍����m�ۂɂ͂��ЂƂ��K�v�Ȃ��Ƃł������B

�@���̎��A�G�R�˂ł��˒m�����Ɗ��ƂȂ�A���ꔪ�����i�����܁j�N�ɁA�_�ސ쌧�ւ̂��ׂĂ̈��n�����I�������B

�@����R���˂ł����l�ł��������A���N��ꌎ�ɂ����������ɑ������̂��A���Z�i������j�N�l���ɐ_�ސ쌧�ƂȂ����B

�@���O��y�̋֎~

�@�����ېV�̌����͂́A��ʖ��O�̗͂ɂ���Đ��i���ꂽ���̂ł������B

�@���������{���|��ĉ��������Â��Ă��A���O�̂��߂̖��邢�����͂��������ɂ����܂Ȃ������B

�@���Ƃ��Έꔪ���Z�i�����O�j�N�[��Z���̐_�ސ쌧���ʒB�ɂ́A

�@�u���ݖL�N�j���ȂǂƂ����Ċe���X���\�����@�̕���ɗގ�������x��Ȃǂ��Â��Ă��邻�������A���̂��ߎ�҂����͗V�Ăɗ���A���R�q�����ƂȂǂ�����悤�ɂȂ��ĕ��V���������A���̔敾�̊���獡�ア�������֎~����v

�@�Ƃ���A�������i�����l�j�N�����s�ݕߖS�|�i�قڂ�������j�����j���̐G���ɂ́A

�@�u�n�������́A�����������m�Ă�H���ċQ�������̂��ł�����J��Y��A���߁A�L�N���Ǝv�����݁A���Ղ�ȂǂƂ����Ď�x����Â��A�Y��Ȓ����𒅁A���ςȂǂ���҂�����ƕ����Ă��邪�����Ă̂ق��̂��Ƃ��B

�@�����ƋƂ�Y��Ă��̂悤�Ȃ��Ƃ��s�Ȃ����ۂ́A�������ɕߔ����Č��d�����i���イ����j����B

�@���̎|�͏����ւ͂�����������\�����Ă���v�Ƃ܂ł����Ă���B

�@�Ȃ����̌�A�ꔪ���Z�i������j�N�l���ɂȂ��Ă��������i����ꂢ�j�쑺������A

�@�u���̋���ŋߗ��݂���ɔo�D�̂܂˂����A����ʼn��Y�����A�͂Ȃ͂������͊Ϗ���J���Ĉ��H�ɂӂ���A����ɗ���A�ƋƂ�ӂ�҂�����悤�ɕ����Ă���B

�@����͕��������p������e��Ȃ炴�鏊�Ƃł���B�܂��S���i���̍ۂ̏�V�ɂ��Ȃ邱�Ƃ䂦�A�ȗ��f�l���o�����܂����s�ׂ�����̂͂������A���Ƃ��{�E���ق��ĎЎ������⎩��Ȃǂňꎞ�I�ɊJ�ꂵ�Ċϗ�������ꍇ�ł��A�����S�����s���邱�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��v�ƒʒB���Ă���B

�@�����͔_���̌�y��S���}�����������̐G���ƁA����ς�Ƃ��낪�Ȃ��̂ł���B

�@�@2�@�n�����x�̐��� top

�@�ːЖ@�ƐV�����Ǔ���搧

�@�p�˒u���݂̂Ƃ����̂����ꔪ�����i�����l�j�N�l���ɁA���{�͂��������ːЖ@�肵���B

�@����͑S������I�Ɏx�z����ɂ́A���̈�l��l���l�������̌��O����g���ɂ�����炸�m���ɔc�����Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł������B

�@���̂��ߌ������������́u��v�ɕ������A��̉��̊e�����ƂɌ˒��i�����傤�j��u���ČːЎ������戵���킹���B

�@�˒��͏]���̖��m�̌����ł������B���̌ːЖ@�́A���ꔪ�����i�����܁j�N������{����A�u�p�\�i����j�ːЁv�Ƃ�ꂽ�B

�@���N�l���ɖ���E�N��Ȃǂ��p�~����A�˒��E���˒����u���ꂽ�B

�@�]���̑���l�̎����͂�����������Ɉ�������āA�y�n�E�l���Ɋւ��鎖�������ׂĎ戵�����ƂɂȂ����B

�@���̂悤�ɁA���{�͑S���I�ȍs���@�\��g�D���邽�߂ɁA�������������x��ϊv���A�ꔪ�����i�����܁j�N��Z���ɂ͑�揬�抄�����{���邱�Ƃɂ����B

�@����͓���{�������������̑��ɕ����A���̉��ɏ����u���ď]���̑��͂���Ɋ܂܂��Ƃ������̂ł���B

�@�������_�ސ쌧�ł͗��ꔪ���O�i�����Z�j�N�܌��ɁA�����ߑ�]�삪�A�u�Ǔ����̉����v��z�B�����i����͂��łɓ��N�l���́u�������V�嗪�v�Ɋ������Ď�����Ă���j�B

�@����ɂ��ƑS�����Z��ɕ����A���̉��Ɉꔪ�܂̔ԑg��u�����ƂɂȂ��Ă���A���͌��̎s��͑��Z��ɑ����邱�ƂɂȂ����B

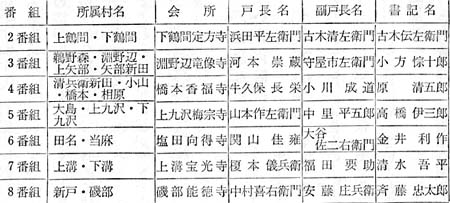

�@���͌��s��ɑ�������e�ԑg�̉�E�˒��E���˒��E���L�����E�̕\�̂悤�ł���B

�@���Z��̉�͉��a���V���@�ɂ���A�撷�͓c���͍��A���撷�͘a�c���h�A�w�����͑���s�A���L�͗M�؈Ր��E�Ж�v���ł������B

�@�Ȃ��召�搧���z��̐_�ސ쌧�̊e��̏̌Ắu���͍������S���E���V����ߊԑ��v�Ƃ����悤�ɏ���͗p���Ă��Ȃ��B

�@�u�������V�嗪�v�ɂ��ƁA�˒��E���˒��̐l�I�̕��@�́A���O�i���܂��A����l�j��Z�Z�˂ɂ��ܐl�̑�c�l�����炩���ߑI�����Ă����A���̑�c�l�̓��D�i����ӂ��A���[�j�ɂ���Ē�߂�B |

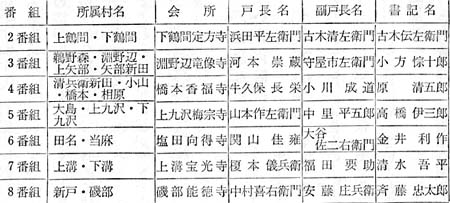

�u�Ǔ������������̑��͌��s��@1873�i����6�j�N

|

�@�撷�E���撷�E�˒��E���˒��Ƃ�����Z�Έȏ�̂��̂�I������A���������ʐl�]�̂�����̂͂��̌���ł͂Ȃ��A�撷�ȉ��̔C���͎l�N�Ƃ���A�Ȃǂ��K�肳��Ă���B

�@����ɂ���Đ����˒������I���ꂽ�͔̂��N��̂悤�ł���B

�@�召�搧�ƌS�撬���Ґ��@

�@��ԑg�̌ď̂́A�ꔪ���l�i�������j�N�Z���̌��ߒ����M�s�̒ʒB�ɂ���Ĕp�~����A���悩�珇���ɑ恛���恛����Ɖ��̂��邱�ƂɂȂ�A���͌��s��͑��Z���̑�悩��攪����܂łƂȂ����B

�@�������召�搧�ł͔_�������̎��ۓI������Ղł���ߐ��ȗ��̑������A�@�I�ɂ��̑��݂�F�߂��Ȃ������B

�@���̂��ߋ�˒��炪��������Ƒ��������ɑ��k�����A�������ēy�؍H�����N�������苤�L���������肵�Ė����Ă����B

�@�����Ő��{�́A�ꔪ���Z�i������j�N��Z�����炱���}������K���𐧒肵�āA���ɂ͑����u���Ă�����x�̌������������A��˒��̐ꉡ���������悤�Ƃ����B

�@�����ĂȂ���v�ۗ��ʂ̈ӌ��ɂ���āA�ꔪ�����i�������j�N�����Ɂu�S�撬���Ґ��@�v�����z����A�召�搧�͑S���p�~���ꂽ�B

�@���̖@�ɂ��A���̉��ɌS����z���A�S�����C�����A��������u�����B

�@�����Ă��̉��ɋߐ�����̑��X���̂܂ܑ��u�����B���ɂ͌˒���u���A����l�̂Ȃ�����I�Ԃ��Ƃɂ����B

�@�s��̑����鍂���S�����͓���ɒu����A�S�����Z�������NJ����A����S���͈�_�����ł������B

�@�����̎s��̌˒��͉E�̕\�̂Ƃ���ł������B�Ȃ��S�撬���Ґ��@�Ɠ����ɁA�n���ŋK���E�{����K�������z����A������O�V�@�Ə̂����B

�@���̌�ꔪ���l�i�����ꎵ�j�N�Z���A�]���̑��͂��̂܂܂ɂ��āA�˒������𐔂����ꖼ�Ƃ��˒������u�����B

�@�s��̌˒�����͎��̂悤�ł������B

�@�V���i����ǁj�E�镔�E���a�E������˒������i�ʒu���a�j�A��a�E�c���͂��̂܂܁A�哇�E�㉺����˒������i�ʒu�哇�j�A���{�E�����q�V�c�E���R�E������˒������i�ʒu���{�j�A��ߊԁE�ז�X�E����ӁE���E��V�c��˒������i�ʒu�L��X�j�A�����Č˒��͌��I���犯�I�ɂȂ����B |

�s��̌˒��@1878�i����11�j�N�A

�S�撬���Ґ��@�ɂ��B

|

�@�����߂̔��z

�@���{���������Â̓�������l���Ă����R�����̏����Ə�ߌR�݈̐����A�p�˒u���̎����ɂ���ĉ\�ƂȂ����B

�@�R���̐ݒu�ɂ��ẮA�ŏ��A�呺�v���Y���������������咣�������A���{�����̔��ɂ����A�₪�Ďh�q�̎�ɓ|�ꂽ�B

�@���̌�A�R���L�������[���b�p�ɗ��w���ĕ������������A�A����R���ݒu�������߂邱�ƂɂȂ����B

�@�p�˂Ƌ��ɂ܂����˂̌R�������U�����A�����Ȃ��̂������c���āA�����E���E���k�i���j�E�����i���q�j�̎l����ɔz�u�����B�ꔪ�����i�����܁j�N�����A�����������z����A�S���̑s���i�����Ă��A���N�̒j�q�j�����Ƃ��Ƃ����Ђɕғ����A���Ɩh�q�ɂ����点�邱�ƂƂ����i�����ߊ��z�͗��N�ꌎ�j�B

�@���R���ʂ��ď���R�i�����O�N�j�E����R�i�����e��N�j�E�����R�i�j�q�ꎵ�`�l���j�̎O�R�Ƃ����B

�@���̂��߈ꔪ���O�i�����Z�j�N��Z���ɂ́A���N�ꎵ�ƂȂ�j�q�Z�E�ˎ傩�����Ȃ��͂��o��悤�A��]�����߂���e�撷�֒ʒB���Ă���B

�@���������������鐬���͓�Z�ł��邪�A�����ߑ�O�͏�����Ɩ��T���ɂ��ƁA���ɊY��������͕̂���Ə��ɂȂ邱�ƂɂȂ��Ă����B

�@�@�g���Ȏ��i���˂��Ⴍ�j�ڈꐡ�i���l�E�܃Z���`�j�����A

�@�A�g�̋���Ŏ��a������ҁE�s��ҁA

�@�B���ȕ{���̕�E�ҁA

�@�C���C�R���k�ŕ��w���ɂ���ҁA

�@�D�����H���J���̌��m�Ɋw��吶�k�E�m�s�C�Ƃ̎ҁE��p�n�p�w�K�ҁA

�@�E��Ƃ̎�l�A

�@�F�k�q�A

�@�G�Ǝq�E�Ƒ��A

�@�H�k�Y�ȏ�̍߉Ȃ���ҁA

�@�I���Z���a�C�܂��͎��̂̂��ߑ���Ĉ�Ƃ����߂�ҁA

�@�J�{�q�A

�@�K�����ݖ𒆂̌Z��̂���ҁA�ȏ��ł���B

�@�����̍����͒����ɉ����邱�Ƃ�����A�Ȃ�Ƃ����Ď��������̖Ɩ��T���ɊY�������悤�Ƃ��ċ�S����҂����������B

�@���Ƃ��Έꔪ���O�i�����Z�j�N�O������̑������s������ŁA�ܖ��S�����ڈꐡ�ȉ��ŁA�Ȃ��ɂ͎l�ړ̎҂�����B

�@�����i������܁j�N�c�����s������ɂ��ƁA�K��҈�㖼�̂����g�̊W�Ə��Ҏl���A�g���s���A�k�q��Z���Ō��ǒ����Y���҂͎O���ƂȂ��Ă���B

�@�ˎ傪�a��ʼnƌv������̂��߁A���l�����c����Ƃ��́u���̑��͉쎀�����҂̂݁A�^�Ɏ���т�R�̂͂Ȃ͂��������ƌ���ɔE�т��v�ƁA���ꕶ��Ō˒����Y���i�Ă�A���������j���Ă������������݂���B

�@�܂��{�q�W�̂����镺���{�q�̗�������A�Ȃ��ɂ͌����㗣�ʕ��A���āA�˒�����ēx�����o�����Ă���҂������B

�@�͂Ȃ͂������͉̂��a���̈ꔪ���Z�i������O�j�N�̗�̂悤�ɁA���������ɑւ��ʂ��o���Ă̂���悤�Ƃ��A���o���Ē����l�Z���̂Ƃ���A���ċ����ꂽ�҂�����B

186�i�j

�@�Ȃ��������̍ہA�s���s���̎҂���c��̒E���҂������A�ꔪ�����i�������j�N���`�������A��������ł͒E���҂��O������A�������肵�����扟����悤�A������e��֒ʒB���Ă���B

�@�ȏ�̂悤�Ȏ����́A���{�������ɕ����̐l�������A���_����̊���J���āA���b��^�����悤�Ȋ�����Ă��Ă��A�����͏��������ł��Ȃ��������Ƃ������Ă���B

�@�܂��������@���́u���Łv�Ƃ������������A�ꔪ���O�i�����Z�j�N�Z�����甪���ɂ����A��������ʖ��O���\�����N�������B

�@���{�͂����̖��O�I�N�̍ۂ͎m���o�g�̒��䕺�Œ������A���̌�̎m�������̔����̏ꍇ�͒�������R��p���Ă���B

�@�������Ďm�����ƒ��W���Ƃ�K���ɂ����R�����Ȃ���A�������ɍ�������R�����Ă������̂ł���B

�@�@�@�@3�@����n�т̒n�d���� top

�@�n�d�����ւ̓���

�@�����V���{�����������̂ŁA�_�������͍��܂ł̑喼���{��ɂ��՟a�n���i����イ���イ�j����Ƃ�邱�Ƃ��ł�����̂Ɗ��҂��Ă����B

�@���������{���������̍������Ƃ��ẮA��������̂܂܂ɔ_�����璥������N�v�ĂƏ��z�̑���[���ő�̎����ł���������A�����ύX���Ĕ_�����S���y�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ���Ԃɂ������B

�@����łƂ肠�����喼���{�̂̑d�ŁE�ːЂȂǂ̋L�^������A�d�Ŗ@�͂��炭�����̂܂܂ɂ��ĉ�����v������̂͐\�������A���̍v�[��ڂ��߂��B

�@�Ȃ���v���ɖ����ĈېV�Ȍ�̌R���̌o��Ƒd�ł̑��ǂƂ������������B

�@�ꔪ�����i�����l�j�N�ꌎ�ɂ́A�_�������Ȃ̏��L�n������������A����ɒn���i�������j��ϊ����邱�Ƃ��ւ����B

�@�������p�˒u����A���{���S���̓y�n�l�������ɏ�������悤�ɂȂ��Ă���́A�]���̂܂܂̎O�Z�Z�ɋ߂��ˎ傽���̔N�v�����@�ł͓���������A�܂������[�ł͗A������ςŁA��������������邱�Ƃ����ɂ�������ł������B

�@���{�͂��̂悤�ȗ��R����A���̑d�Ŋz�����[�ɂ���Ē������A���m�ȍΓ��o�\�Z��Ґ����Ȃ���Ήݕ��o�ςɂ��ߑ㍑�ƂƂ��ė����䂭���Ƃ��ł��Ȃ��ƍl�����B

�@�����ŐV�����y�n���x�E�d�Ő��x�𗷍s����K�v�ɔ����A���̕����Ɍ������ď��X�ɐ؊����Ă������B

�@�܂��A�ꔪ�����i�����l�j�N�㌎�A�_���ɓc���앨�͔|�̎��R��F�߁A���ŕv�ĉi�K�i�ӂ܂���������A�J���̑��ɔ[�߂����K�j�̋�����p�����B

�@�������i�����܁j�N�ɂ͓y�n�����̋֎~���Ƃ��āA�l���̓y�n���L���m�F����n���i������j���t�K����Еz�i�͂�Ձj�����B

�@���O�i�����Z�j�N�Z���ɂ͓c�����̏̂�p���Ĕ��ʐ��ɐ؊������B

�@�����ē��N�������A�n�d�i�����j������Ⴊ���߂��ꂽ�̂ł���B

�@�n�d�����Η�̗v�_�́A�\�\

�@���ɁA�y�n�̉��i�𐭕{�Œ�߁A���̎O�p�[�Z���g��n�d�i�y�n���L�Łj�Ƃ��Đ��{���Ƃ�A�n�d�̎O���̈�ȓ������n���łƂ��ĂƂ邱�Ƃ��ł��A�N�̖L���ɂ���Đŋ��̑��ǂɂ͕ω��͂Ȃ��B

�@���ɁA�n�d�͓y�n���L����L����l����Ƃ�A���̎҂��[�łł��Ȃ��Ƃ��N���A�ѐӔC�͕���Ȃ��B

�@��O�ɁA�n���͉�����ܔN�o�߂���Ύ����ɂ���ĉ�������\�\�Ƃ������̂ł������B

�@�����Ă��̒n���̎Z����@�́A�c�ꔽ���̕W�����n���ݕ��Ɋ��Z���A���ꂩ�����݁E�엿��E�n�d�E�����p����������A�c���������𗘎q���Ŋ���A���̉���n���Ƃ������̂ł���B

�@�Ȃ���L�̓y�n���v����͘J�������ɂ����镔���͍�������Ă��Ȃ��̂ŁA�_���̍k��J���ɑ��Ă��ېł���Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@�����Ă��̉����ɂ���āA�_���̔[�ŕ��S�͌y���Ȃ�ǂ��납�A�������ďd���Ȃ�n���ł������B

�@�����ɂ��d��

�@�_�ސ쌧�ł́A�ꔪ���l�i�������j�N�A�n�d�����̎�|��S�Ǔ��ɕz�B���A�e��˒��̉��ňꖼ������W����l�ɔC���āA�n�d�W�����������ς�Ǐ������邱�Ƃɂ����B

�@�n�d�����肵�ĉېł���ɂ́A�ł��邾�����m�Ȓn�}���쐬���邱�Ƃ��挈�ł��邩��A�܂����ʊ���p�ӂ����A�W����h�����ēy�n�v�ʍ�}�̕��@���\���Ɏw�������B

�@����A�_�n�̒n�ʓ����̍���́A���̊�Ƃ��邽�߂ɑS�����Ɉ��̖͔͒n���u���A�n���̔���i�₹�A�Ђ����j�E�k�ς̓�ՁE�y�n�֔̕ہE�����i���Q�Ɲۂj�̔�ЂȂǂɂ��āA�O��I�ɏO�c�������Ō������A��M���Ƃɂ��̓��ۂ����������B

�@�����āA�����𒆐S�ɂ��ēK���ɋߗׂ̑��X���r���ĕs�����Ȃ��Ƃ��Ȃ��悤�Ɂu�b�\�v������A���ł�����悲�Ƃɂ܂Ƃ߂��u���\�v�������C���̂����A�S���I�ȁu���\�v���쐬�����B

�@���ꂪ�������ĐV�����d�z���ېł��ꂽ�̂́A�ꔪ���Z�i�������j�N���ł������B

�@���͌��n��ł͏\������ɂ��y�n�v�ʐ��}�́A�ꔪ�����i�������j�N����n�܂��Ă���A�������ɐ_�ސ쌧�n�d�����W���c�Ύ����e�������Ĕ����i�c���̖ʐρj�����������B

�@�c�����̑��̉������ʁE�㒆���ʓ�����㓯�N������Z�������o����悤�ɒ������߂��w�����Ă���A�������ʒ����ς̏�͒n���S�}�֔ԍ����L�����A�l�ב��X�̒�������߂āA�㌎��ܓ����茧���Ɏ��Q����悤�ɖ����Ă���B

�@���̊ԁA�����ȗʒn�ۂ���������������͖�֔h������A���p�n�ƂȂ�ׂ��ꏊ�ւ͊��𗧂Ă��B

�@�Ȃ������a��̊��L�n�̕������A���ʂ̍ۂɑ����L�͎҂��݂���Ɏ����̏��L�n�Ɏ捞�܂Ȃ��悤�ɒ��ӂ��A���̍ہA�\�o���Ɍ�����o�����ꍇ�͌��d�ɏ�������ƒ������߂��ʒB���Ă���B

�@�s��̒n�d�����y�n�䒠�͈ꔪ���Z�i������j�N�Ɋ����������A���̌��ʁA�V���ʂ͏��Ȃ����ň�E�ܔ{�A�������ł͖�Z�{�߂��ɒB���Ă���B

�@��A��̗��������ƁA�V�ˑ��͋������Z�ꔪ�ΘZ�l�����܍��ŁA���̔N�v�����ɂ���ƁA��Z���������]�i��Z�����~�j�ƂȂ�B

�@����ɑ��āA������̒n�d�͈ꔪ�܌܉~�Z��K�ł��邩��A���E���{�ƂȂ�A���ʂł͖��E��{�ƂȂ����B

�@�c�����͈ꔪ���Z�i�������j�N�̒n�d�͓��܉~�]�ŁA������ߐ������̔N�v�����Ɋ��Z�����ܓ�O�~���K�]�ɔ�r����ƁA���Ɍ܁E�ܔ{�ƂȂ�B�V�ˑ��ɔ�r����Ɣ��ȑ����ł��邪�A����͓c�������c�����Ȃ����������������߂ł���B

�@���͌��n��̂悤�Ȕ���n�т́A�n�d�����ɂ���Ĕ��ȏd�����邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@�n�d�C���^��

�@�ꔪ���Z�i������j�N�ȗ��A�e�n�ň������n�d�����ɔ�����\�����N�����B

�@���̂��߁A�������i������Z�j�N�ꌎ�A�n�d��n���̎O�p�[�Z���g�����E�܃p�[�Z���g�Ɉ������A�n���ł͒n�d�̌ܕ��̈��i�]���͎O���̈�j���z���Ȃ��悤�ɖ������B

�@���͌��n��̒n���C���^���Ƃ��ẮA�ꔪ�����i�������j�N�ꌎ�A�����q�V�c�́u�n������������v������B

�@���n�͐V�J�i�V�����J�������y�n�j�Œn�������Ɉ����A�悭�k���Ĕ엿���\���ɗ^���Ȃ��ƍ앨���Ƃ�Ȃ��y�n�ł���̂ɁA�n����������i�K������ꂽ�͕̂s���ł���ƁA���\�쐬�̍ۂɐ��肵�Ă���B

�@�V�鑺�ł��A�ꔪ����i������܁j�N�ɐ���^�����N�����Ă���B

�@����́A�\�\�n�d�����͒n���̍��肪���т����y�n�Ƃ��₩�ȓy�n�Ƃ������ēK���������Ă����ɂ�������炸�A���Z�i������O�j�N�ȗ��A�C���̓����Ƃ����Ă��܂��Ă����̂ŁA�����ɂ���ׂ�ƒn�d�̕��S���ߏd�ł������_�ސ쌧�ł́A�������˂ɒQ���Ă����Ƃ���ł���\�\�Ƃ��āA���̏C�����l��c��O�ɋM���@�c���ɐ��肵�Ă����̂ł���B

�@���łɁu�n���C��������������v���S���I�ɑg�D����Ă��āA���c���������t�E�c��Ɉ��͂������Ă����̂ł��邪�A�V�鑺�̉^�������̑S���I�^���̈�Ƃ��čs�Ȃ�ꂽ���̂ł������B

�@���������{�Ƃ��Ă͂������Ēn�d�����̋@����˂炢�A�_�����n���C���̉��b�������邱�Ƃ́A���Ɏ������݂邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�@�@4�@���R�����^���ƕ��������} top

�@���R�����^���̓W�J

�@���R�����^���̋N�_�́A�ꔪ���l�i�������j�N�ꌎ�́u���I�c�@�ݗ������i����ς��j�v�ɂ���Ƃ���Ă���B

�@����͔_�ޏ��E������b�E�㓡�ۓ�Y�E�]���V���炪�������i�����傤����j�ɒ�o�������̂ŁA������ꐧ�����̓Ɛ�ɂ����A��ʖ��O�̎Q��ł��閯�I�c�@��ݗ����ׂ��ł���Ƃ����̂ł���B

�@�_��͂���Ɠ����Ɉ������}��g�D���A������L�����Ƃ͍�����L�����Ƃ��Ƃ����B

�@���̉^���͍L����ʂɕ��y���A���@�Ƌc������߂鍑���^���ɐ��肠�������B

�@���̉^���́A����ɖ�����Z�N��ɓ���ƁA�����Ђ̍ċ����獑����������ւƓW�J���Ă������B

�@���{�͂���ɑ��āA���O�̐����ᔻ���֎~���ĉ^���������������A�O�V�@���z�̍s���[�u�i�����j�ɂ��A�����̑g�D���A���̐��͂���߂悤�Ƃ��������܂���ʂ͂Ȃ������B

�@�����������R�����̎v�z�͑S���e�n�ɔg�y���A�n�������^����W�J���Ă��������A���͌��s��ł̓������݂Ă݂悤�B

�@�ꔪ�����i������l�j�N�ꌎ�O�Z���A�����c�̖{�g�c���ŕ������k��J���ꂽ�B

�@����l�͐⏹�F�E�����劲�E�_��������ŁA���O�͖�O�Z�Z���A�s�悩��̎Q���҂͌܈ꖼ�ł������B

�@���̌�A�����e�n�ł͐���ɉ�����⍧�k��J���ꂽ�B

�@���N�����A�����h�������Ђ̗Z�ю��i�䂤����j�����������B

�@�|�́A���{�𗧌��鐭�Ƃ��邽�߁u���i�����ρj�������m���ǃ��d�i�͂��j���A�v�z�m�����i�ӂ��j�i�K���ލ��i�Ђ��j�Z���ђʃV�v�Ƃ����̂ł���B

�@�⏹�F�E�����E�q��E�ؐ����Y�E�R�{�썶�q��E�����劲�炪����ŁA�������͌����c�̏a�J�原�Y���ɒu���A�������̉���͖��܁Z���ł������B

�@�����A�R�{�E�_�������͍����S���ɑ����ЂƂ������Ђ������Ă����B

�@�܂������͔_�ޏ���A��Ă��āA����ӑ��̗�ؗ�����ɏh�������Ƃ����i�u��ؗ����o���v�ɂ��j�B

�@�����N��Z���A���R�}����������A�_�ޏ������فA�����M�s�������قƂȂ����B

�@�s��̖����h�̓��}�͗������i������܁j�N�����ɐ⏹�F�𒆐S�Ƃ���Z�юЈ���Z�����ŏ��ŁA���㌎�A�R�{�썶�q�傪����ɂ����B

�@�ꔪ���l�i�����ꎵ�j�N�̎��R�}������ɂ��ƁA�S���}��Z�l�������A�_�ސ쌧�}���͓�Z�����i�����쑽���S��Z���j�ŁA�H�c���ɂ��œ�ʂł���B

�@�s��̓}���͎R�{�썶�q��ƐV�˂̐쓇�^�V���E���Ж��ܘY�E���������Y�̎l���ƂȂ��Ă��āA�݂Ȓn��w�ł���B

�@�ꔪ���O�i������Z�j�N�ꌎ���A�R�{�썶�q��͍ז���l�Y�E��������̓��u�Ɖ��ߊԂ̏����ɍ����E���q���S�̗L�u���W�߁A��������I�Ȑ��k��������J�����Ƃ����肵���B

�@�����ĎO���O���ɏ�a�̊p���O�A���l���ɏ�ߊԂ̒ߗю��ʼn�������J�����B

�@�Ȃ��Z���ɂ͎��R�V����M�Ñ��̑��}�����������āA�����c���ŕ������R�}�̑�V�D����J�����B

�@�_�ސ쌧��ł̖�����

�@���̊ԁA�ꔪ�����i�������j�N�����̕{����K���̐���́A����J�݂ւ̑������Ƃ��Ė����h���]�ނƂ���ł��������A����������I�F�ʂ������A�I�����i�͐��N�ȏ�̒j�q�ň��̎��Y��L����҂����̐����I���ł������B

�@�_�ސ쌧�̍ŏ��̌���c���I���́A�ꔪ�����i�������j�N�ŁA�敔�i���l�j�ܖ��A�S���l�A�v�l�����ŁA�����S�I�o�c���͋e�n�����q�i�����j�E�������o�i���V�c�j�E�R�{�썶�q���i�����j�E�_�������i�����j�̎l���ł������B

�@�R�{�썶�q���͈ꔪ�l���i�Éi���j�N�A����펵�̎��j�Ƃ��Đ��ꂽ�B

�@�Ƃ͑�X�_�Ƃ��c�݁A�ݖ����������˂Ă����B

�@�Z�����S�������߈ꔪ�ʼnƂ�������ƂȂ������A�����ɂȂ��Ă���͑��Z������̋撷���߂��B

�@���Ō���ɓ��I���A�ȗ��A���l���c������u�ψ����߂��B

�@���Ȗ����ŕ��f�͋c��ł����ق��Â������A���������肪������ƁA���X�Ɛ��_���咣���A�����������Ƃ����B

�@�_�������̉Ƃ��_�Ƃ��c�݁A�Ǝ��������Ƃ��Đ��l�Z��L���鍋�_�ł������B

�@�Ⴍ���ĐΖ�ƒm�s��̖�����߁A�O�O�Ō���ɓ��I�����B

�@�R�{�E�_���̎��R�����^���ɂ����銈��͂��Ƃŏq�ׂ邪�A������������ɂ߂��܂ꂸ�A�_���͈ꔪ�����i������l�j�N�����B����̓y���ŕv�l�Ƌ��Ɏ��E�����B�����ɕs���ł���B

�@�R�{�͈ꔪ���Z�i�������j�N�O���A�����l�J�̋q�ɂŎO���ŕa�������B

�@���̎������c���Ă���B |

�R�{�썶�q��掏��

�����̋������ɂ���

|

| �@�@�����ނׂ����̂ɂ͂���ǁ@�ʂ̏��̐₦�Ă̌�̖������������� |

�@�_�ސ쌧��̏���c���ɂ́A�����h�̐⏹�F���Ȃ�A���ŏ��������E�������o�炪�Ȃ������A�����͍s�����ǂɑR����p���������A�Ƃ��Ɉꔪ���Z�`�����i������O�`��l�j�N�̔��r���~�@�Ȃǂł͂܂��������甽���A�p�Ă��c�������B

�@�������쑺���߂͏����������̎w�����������ŋ��s�����B

�@�ꔪ���Z�i������O�j�N�O������Z���ɂ����āA�_�ސ쌧�ł͖����h����c���̎w���ō���J�ݐ���^�����s�Ȃ��A������S�O�܌܌ܖ��̑�\��l�����A�������u����J�݃m�V�j�t�����v�����V�@�c����؋��C���Ăɒ�o���ꂽ�B

�@�����S�ł͎R�{�썶�q��E�������o�E�_�������̎O��������A��˂Ă���B

�@���e�͐��{�̊O���E���h�E�����Ȃǂ̓��O�̎������s�����āA�����̓��{��l���̓��{�Ƃ��A���{��䅓��l����䅓�Ƃ��邽�߂ɁA���݂₩�ɂ���ɎQ������t�^���A������J�݂���Ƌ������Ă���B

�@����͂��̔N�A�����E�_�������������\�Ƃ��đS���n������c��T�������ہA�S���̗L�u�c����ƍ���J�݉^��������A���̌��ʂɂ��ƂÂ����̂ł������B

�@�����̉^���ɑ��āA���{�͈ꔪ���Z�i������O�j�N�A�u�W����v�Ȃǂŗ}���͂������A���łɂ��̎��{�̂�ނ����Ȃ����Ƃ͏��m���Ă��āA���X�\�����͂��Ă����̂ł��邪�A�����i������l�j�N���{�����ɕ�����A�Ȃ��k�C�����L�����������ŐV���̈�čU���������A���{�͋ꋫ�ɂ����������B

�@�����Ő��_���ɘa���邽�߁A�������𒆎~���A��Z�i������O�j�N�A����J�ْ݂̏��z���邱�ƂƂȂ����B

�@�_���̋��R

�@�ꔪ�����i������l�j�N�ȗ��̏����呠���̌o�ϐ���́A�_����s���̂ǂ��ɂ��Ƃ����ꂽ�B

�@���������l�i�����ꎵ�j�N�㌎�̑��͘p�䕗�́A����ɂ��������̔��Ԃ������A�V�ۈȗ��̑�Q�[�ƂȂ����B

�@���w�_���͂��Ƃ��x�_�w�ɂ�����܂ő��z�̎؍��ɋꂵ�݁A���̂��ߔ��O�i������Z�j�N�����甪�l�i�����ꎵ�j�N�ɂ����āA�e�n�ŕ��̉��[�⌸�Ƃ�v������W�c�I�Ȕ_���������p�������B

�@����ɑ������S���������o�͈ꔪ���l�i�����ꎵ�j�N������ܓ��A�u���ґ���Ə̂���҂��A�\�͂őݎ�����ǂ����ꍇ�́A���݂₩�ɂ����̌x�@�ւƂǂ��o��v�Ɗe�˒����ĂɒʒB���Ă���B�f

�@�����S���̌x������ܓ���̎����O�Z���ɁA��ߊԑ��̕��_���O�Z�Z�����A�J�������ƂȂ�̎����_�Ћ����ɏW�����A�ԍϕ��@�ɂ��ċ��c�����B

�@�����Ĕ�����Z���ɂ͍����E�쑽�����S�̋�������l����a���ɏW�����A�����[�v���̂��ߔ����q�ڂ����ĉ��������悤�Ƃ������A�x�@�̕K���̐��@�ɂ���āA�啔���͈��������ɉ��U�����B

�@�������ꕔ���d���q�͂Ȃ��������A����x�@���֘A��Ă�����A�u���r���@�v�̂����ߕ����ꂽ�B���̂Ȃ��ɂ͑��͌��s��̎҂����������B

�@���œ�����l������ꎵ���ɂ����āA�Ëv��E�쑽�����S�̎ҎO�Z�Z�l���������i���c�s�������A�����q�s��D���֒ʂ���W�����Z���[�g���]�̓��j�E�����R�i�����q�s�������j�ɏW�����A�Ëv��S�����┪���q�̋�s�E���Z��Ђ։����������B

�@����畉�_���̍���ɑ���v���́u�����܂��N���u���A���̌�܁Z�N�ŕԋp�A������n�����܁Z�N�Ŕ��߂��v�ȂǂŁA����ɉ����Ȃ��ꍇ�́A���͍s�g�������Ȃ������ł������B

�@���̂悤�ȕ��_���̏�Ԃ��݂��n��̗L�͎ғ�l�����A���̑ݎ؎����̒��قɗ����A��s�E���Z��Ђ֊|�������āA�_�������̖\������h�����Ƃ����B

�@���̒��ِl�����͂قƂ�ǂ��V���˒��E����c����ŁA���̂������R�}����������������A�⏹�F�E�����劲�E�R�{�썶�q���͂��̒��S�I���݂ł������B

�@�����Ĕނ玩�g���܂��o�ϕs���̂��ߍ��Y�������A�v���ɂЂ��x�_�w�ł������B

�@���ِl�����͔�����Z������㌎���{�ɂ����A�܂��m�����Ăɏ�菑���o���A��s�E���Z��Ђɂ͌ʌ��������B

�@�����O����ɓ���\�炩�����q�ő���ڋ��c�̍ہA���Ȃ��������}�̎w���҉���q�V����A���㌎��ډƑ�{������A�؋����ނ���������ē��l���L���ߕ߂��ꂽ�B

�@��������_�������͒D�҂̂��ߌx�@���։��������A�Ȍ�e���ŏW�������B

�@���ِl����s�E��Ђ��������ʂ̕ԓ��́A�㌎���{�ɂ��������A�u�������ꊄ�ܕ��`���x�ɒጸ�A�����̎O�N�������P�\�A�܂��N���x�̔N���ԍρv�Ȃǂ��ׂėv���Ƃ͂قlj��������B

�@���呤�̑������⓪��̒��ɂ́A��E�R�{��̓��u�̎��R�}�������������̂ŁA��������Ăɂ����̂��\�z�Ⴂ�ƂȂ����B

�@�Ȍ�͒��ِl��͂�������������������}�Ɨ���邱�ƂɂȂ����B

�@���������}

�@�ꔪ���l�i�����ꎵ�j�N�Ă���H�ɂ����A�e�n�ɏ��g�D���������Ă������A���N��ꌎ�����̑��͖�ɂ�����Վ�����ŁA���������}���������ꂽ�B

�@�Q���҂͕������S�O�Z�Z�����ɂ���сA�u�\�����K����Ɉێ��@�v�Ɓu���c�āv���̑����āA�ēl���E�����㖼�E��v�ܖ��E�����l����I�o�����B

�@���̂����s��W�҂́A�ēɉ��a�̕��c���g�A�����ɏ�ߊԂ̏a�J�뎡�Y�E���a�̍��Ԕ��O�Y�E���R�̈��o��A��v�ɏ�ߊԂ̏a�J���E�q��E�����v���A�����ɉ��a�̏��R���g�̎����ł���B

�@�Ȃ�������C�ɐ������S�J�쑺�̐{������������A���ꂪ�����̒��S�ƂȂ����B

�@���}�͍s���̊�{�����@�I�Ȑ���ɒu�����̂ŁA�܂��W�����Ɋ菑���o���������̌��ʂ������Ȃ������B

�@���ꔪ�����i�����ꔪ�j�N�ꌎ�A�{�������E��э��V���E�������V�オ�����߂ɖʉ������A�m���͋��d�ȑԓx�ł͂˂����B

�@���̂��Ƃ͂����܂��_�����ɓ`���A�ꌎ��l���A���͌�����V�c�ɏW�����A�_�ސ쌧���Ɍ������Ď��Ѝs�i���n�߂����A�����c�Ōx�����ɐ��~������U�𖽂���ꂽ�B

�@�����ē��}�w���҂͂��ׂđߕ߂�������i���j���ꂽ�B

�@�s��̊������������̎����ɂ���ĉƎY�������A�Ȃ𗣕ʂ��A���邢�͓y�n�ɂ���ꂸ�ɑ����ňꐶ���I�����҂�����B

�@�������ĕ��������}�^���͔s�k�ɋA���A���R�}���O�N��Z���ɂ��łɉ�}���Ă����B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|