|

Tokyo Journal 1992年2月号

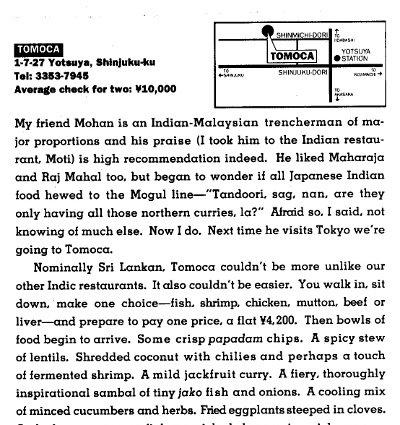

TOMOCA トモカ 巨漢のモハンはインド系マレーシア人で、その食に対する眼識は賞賛に値する… 元の文englishへ TOMOCA 巨漢のモハンはインド系マレーシア人で、その食に対する眼識は賞賛に値する。彼はトウキョウにあるインド料理のマハラジャもラージ・マハ‐ルも大好きだ。だから、私は彼をモティへ連れていったこともある。 その彼が、こう疑問をぶつけてきた。 「なぜ、日本のインド料理はムガールの線から離れないんだろう? タンドーリ、サグ、ナン、どれも北インドのカレー料理ばかりではないか?」 あの時はトウキョウの料理店をよく知らなかったから、私は、うん、そうだね、と応えた。 だが、今ならこう返事を返すだろう。 「今度、君がトウキョウへ来たならトモカへつれて行くからね」 スリランカ料理トモカは他のインド系レストランとは一味もふた味も違う。この店と付き合うのは、ちょっと、生易しいものじゃないと思わせることろがある。 店に入り、腰掛けて、メーニューで注文する。魚、えび、マトン、牛、レバー。注文するのはその何れかだ。一つをえらんで懐には4,200円を用意しておく。 待っているといくつもの鉢に料理が載せられ、運ばれてくる。 小波のようにさざめくパパダム。レンティル豆の香り豊かなスープ。唐辛子と、そしておそらくは発酵したえびの風味を加えたと思うのだが、削り椰子の果肉の小皿。やわらかなジャック・フルーツのカレー。火の出るような辛さで完璧な霊感を呼び起こしてくれるジャコとオニオンのサンバル。小口切りのキュウリにハーブを合わせた癒しのサラダ。クローブの香り立つ揚げナス。それらにもう一つ、注文のとき、あなたが選んだ魚か肉の一皿。 これらの料理の数々が入り混じって、かもし出されるリッチなカレーの世界。 まず、米の粉で作ったパンケーキを料理に浸して食べる。それが終わったら山盛りの飯に取りかかる。料理を胃に押し込むにはライオン・ラガー・ビールか、英国仕込のローヤル・ピリスナー・ビールがいい。450年のあいだヨーロッパの統治下にあったこの島のビールはその味への自信が溢れている。 食事を食べ終えると広口のカップに注がれた熱いミルクとセイロン紅茶を満たしたポットが運ばれてくる……良質のかぐわしさを持った素材、紅茶の愛好家が「酒を醸造したときの香り」と評する、あの香りがここにある。この一瞬のときに、他に騒がしい客がいないという条件が整いさえすれば、セレンディプの島の上空の、遥か彼方に浮かぶあの雲の上に昇って横たわり、ふわりふわりと漂う至高の気分に浸ることができる。 トモカの魅力は何と言ってもその香りの新鮮さにある。スリランカへのフライトで、コロンボにあるアールズコート・グループの宿を取るのがお決まりの私にしても、トウキョウのトモカで味わう料理と紅茶の香りの新鮮さは大いなる魅力なのだ。 それに、キトゥル椰子の甘い樹液から搾り取る砂糖でつくるセイロンのファッジ、つまりジャガリーというものをこれほどまでに完璧に再現してくれる店がこの日本のどこにある? いや、あなたへなら、スリランカ国立醸造所のアラックを試してみなさい、と奨めるべきだろうか。(アラックにはブランディの味と香りがあると言われるが、その匂いはむしろ、シンナー遊びの雰囲気と言ったほうがすっきりと表現してるかな。でも、これはこれなりにセレンディプの空に浮かぶ雲にあなたを誘ってくれるさ) 私のような"シックスティズからの逃亡者"には、トモカは、望郷の我が家にたどり着いたような心地よい気分の漂う場所なんだ。 壁にはベッド・スプリードの大きなバティック。椰子がポットに茂っている。そこにアジア亜大陸の眠気を誘う音楽が流れる。すると、トモカはあの香りを嗅ぐ聖なる場所へと変化して、そして、気が付いてみると、何も存在しない場所へと昇華する。そのすばらしさ。終わりがない場所。私はいつしか、そこにたどり着いている。 トモカはわずかに4卓。常に開店と同時にすべての席が埋まる。また、ある日は誰もいない。 トウキョウの飲食店街なら定番といっていい雑居ビルの、その薄汚れた階段を登った一番上にトモカがある。モティのメガ・サクセスをこの店が模倣するとは思えない。だからこそロウキィな同僚と常連たちは願うのだ。このトモカこそ本物の世界。トモカが今の形を変えてしまうとセレンディブの空に浮かぶ聖なる場所は無くなってしまう。今のままを守ってほしい。 1992年2月号 トウキョウ・ジャーナル(英字紙) 【解題】 |

スリランカ料理トモカの評判雑誌記事一覧