内分泌かく乱化学物質(EDCs)への世界の取り組みの大きな流れが感じられます。本稿ではこのような世界の流れと、EDCsの低用量曝露評価の論点である非単調用量反応について、主にアメリカでの近年の議論を紹介します。

1. EDCsへの世界の取り組み概観

■SAICMの新規政策課題

本年9月にナイロビ(ケニア)で開催された第3回国際化学物質管理会議(ICCM3)でEDCsは国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM)の新規政策課題となることが決まり、各国は国際的な課題であるとの認識の下にEDCsに取り組むことになりました。(ピコ通信 第170号(2012年10月発行) 参照。

■欧州連合(EU)の動き

EUではスウェーデンを拠点とするNGOケムセックがREACHの高懸念物質(SVHC)として指定されるべき化学物質リスト(SIN List Ver1.0)を2008年9月に発表し、2011年5月にSIN List Ver2.0 で、22の内分泌かく乱化学物質(EDCs)を追加して、欧州委員会や各国政府にREACHに含めるよう働きかけています。

2011年12月に内分泌かく乱特性という理由でオクチルフェノールが初めてREACH 第57条の"同等の懸念ある物質"として認められ、EDCs規制の突破口を開きました。

本年10月に欧州議会議員アサ・ウェストルンドは、18項目の決議案を骨子とする内分泌かく乱物質から公衆の健康を保護することに関する報告書案を発表し、11月に議会の環境公衆衛生食品安全委員会(ENVI)で検討されることになりました。

▼報告書案の概要

- ヒトのホルモン関連障害や疾病の増大を示す証拠が増大しており、その一部は内分泌かく乱物質(EDCs)への曝露が寄与しているが、その因果関係を完全に証明するには、・影響発現の時間遅れ・特定時期の曝露影響(クリティカルウインドウや発達段階)・多種化学物質への曝露(複合曝露)・低用量曝露・非単調用量反応・ヒトや動物の内分泌系についての知識不足、などの要因のために、困難がある。

- EUの関連法令には内分泌かく乱特性の基準がなく、届出のための標準的データ要求がない。

- EDCs曝露影響を最小にするために、まず予防原則を適用し、次に関連法規に照らして社会経済的評価を実施する。

- 知識の欠如がヒトと動物の保護のための措置を妨げてはならない。

- EDCsを有害物質クラスとし、テスト手法と情報要求を含む包括的なEDCs基準を作成することを求める。

- 有害ではないという科学的な証拠がない限り、明らかにされた影響は有害であるとみなされるべきである。

- OECDテスト手法には性ホルモン、甲状腺、ステロイド発生などはあるが、インスリン、成長ホルモンなどEDCs系のその他のテスト手法はないので、可能性ある低用量曝露と非単調用量反応関係を考慮して開発しなくてはならない。

- 化学構造に類似性があるのに製造者/輸入者が安全性を立証できない場合には、当局はそのような化学物質を同様な構造を持つひとつのグループとして扱うことができるはずである。

- 欧州委員会はEDCsのEU戦略を見直すときに、予防原則を強調すべきである。

- EDCsはREACHの高懸念物質(SVHC)であるとみなし、認可又は制限の対象とすべきである。

- EDCsにはこれ以下の曝露なら安全であるという閾値は存在しない。

■日本の動き

環境省は2010年7月に、化学物質の内分泌かく乱作用に関する今後の対応としてEXTEND 2010を発表しました。その文書の"はじめに"によれば、2005年に策定されたExTEND2005は、野生生物の観察、基礎的研究、影響評価、情報提供とリスクコミュニケーションを推進してきたが、EXTEND 2010では環境行政の中で化学物質の内分泌かく乱作用に伴う環境リスクを適切に評価し、必要に応じて管理していくことを目標として、化学物質の内分泌かく乱作用の手法の確立と評価の実施を加速化することに力点を置くこととしたと、述べています。

また、基本的な考え方として、環境省としては、化学物質が環境を経由して人の健康や生態系に及ぼす影響を防止する観点から、引き続き生態系への影響について優先的に取り組み、試験評価手法の確立の評価の実施を重点的に進めるとともに、関係省庁における役割分担を踏まえながら環境中の化学物質が人の健康に及ぼすリスクについても視野に入れて検討を進めるとしています。

また具体的方針の中で、作用・影響評価の実施では、環境リスクが懸念される物質を効果的に抽出できるよう、5年間で100物質程度を目途として検討対象物質の選定を行なうとしています。

■アメリカの動き

▼内分泌学会の声明

アメリカでは、ビスフェノールA(BPA)を中心とするEDCsの低用量曝露の評価について、先進的な科学者及び市民と特に米国食品医薬品局(FDA)及び産業側との間で大きな論争が行なわれています。BPAを禁止するよう2008年に提出された市民請願に対し、FDAは2012年3月に、納得するに足る十分なデータを提供していないとして、食品及び食品容器でのBPA禁止を求める請願者らの要求を拒否しました。これに対して内分泌学会は2012年5月に、FDAが食品容器中のBPAを禁止しないという決定は、重要な研究と内分泌原則を無視したものであり、失望したとする表明を行ないました。

同学会が2009年に発表したEDCsに関する科学的声明は、同学会95年の歴史の中で最初のものであり、ひとつのターニングポイントであったと言われています。同声明は7つのキーポイントを提起しましたが、そのうちの二つは次のような点です。

- EDCs曝露による有害な生殖影響(不妊、がん、奇形)の証拠は十分にあり、甲状腺、神経内分泌、肥満、代謝、インスリン及びグルコースを含む他の内分泌系への影響の証拠も増大している。

- 予防原則が内分泌及び生殖の健康にとって重要であり、潜在的な内分泌かく乱物質への曝露及びそれらからのリスクについて決定を下すときに適用されるべきである。

▼可能性あるEDCsのTEDXリスト

EDCsの人の健康や環境への脅威に関し広く著作・講演活動をしているテオ・コルボーン博士が設立した非営利公益法人TEDXは、内分泌系に影響を与える可能性のある化学物質のデータベースとして、TEDXリストを作成しました。このリスト上の化学物質はどれも内分泌系への影響を示すものとして、公表され入手可能な主要な科学的研究に、1回又はそれ以上、確認されて引用されているものであり、2011年10月13日現在、870の物質がリストされており、検索、並び替えが可能なエクセルファイルで提供されています。

2. EDCsの低用量曝露と非単調用量反応

■パラケルススの法則"毒は用量次第"

環境ジャーナリスト、ピーター・モンターギュは、多くのファンに親しまれていたウェブサイト『レイチェルニュース』で、2009年9月の最終号(#1000号)までの長い間、EDCsを含む様々な環境問題を警告し続け、当研究会も大いに影響を受け、その一部を日本語訳して紹介しました。

ピーター・モンターギュは、#754号(2002年10月17日)と#755号(2002年10月31日)で『パラケルススの法則に立ち戻る』というタイトルの下に、15世紀のスイスの医学者パラケルススの"毒は用量次第"という言葉が20世紀までの450年間、毒物学の常識であったとして次のように述べています。

"パラケルススの言葉の意味は、'用量が多ければどのようなものも有毒である'ということであり、逆にいえば、'毒性が高いものでも低用量なら無害である'ということである。しかし先進的な内分泌学者らは、多くのEDCsは高用量よりもむしろ低用量の方が作用が大きく、例えばビスフェノールA (BPA)は逆U字型の非単調用量反応曲線を持つことを示している。'毒は用量次第'という従来の毒性学における常識は覆された"。

■『毒性学:用量反応曲線』

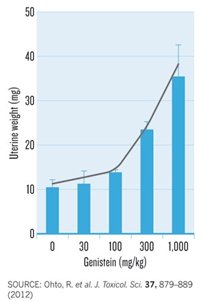

植物エストロゲン、ゲステインの

単調用量反応曲線

Nature News Feature, 24 October 2012

|

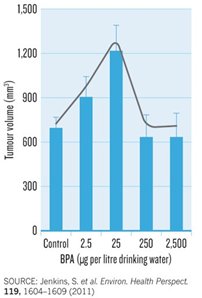

BPAの非単調用量反応曲線

Nature News Feature, 24 October 2012

|

Nature News 2012年10月24日発表のオンライン版に掲載されたニューヨーク大学教授で科学ジャーナリストのダン・ファギンの記事『Nature News Feature, 24 October 2012 Toxicology: The learning curve (毒性学:用量反応曲線を学ぶ)』は、ミズーリ大学の神経生物学者フレデリック・ボンサールらが主張している内分泌かく乱物質(EDCs)の非単調用量反応について詳しく解説するとともに、ボンサールらの主張に納得しない多くの毒性学者ら、特に従来のリスク評価に深く関与してきた産業界や政府側の人々との論争について紹介しています。

ファギンは次のように述べています。

"パラケルススがしばしば毒性学の父と呼ばれることとなった有名な彼の宣言の現代の解釈は、用量と影響はリニアな関係にあり、したがって有害物質への曝露用量が低ければリスクも低いということである。この概念は、20世紀中頃に起きた化学物質安全テストの体系を支える中核的な前提である。リスク評価者は高用量範囲における化合物の有害影響を調べ、そこから、パラケルススのように、現実世界では高用量での化学物質の毒性は用量が低くなればリスクも小さくなるということを常に前提として、健康標準を確立するために低い方向に外挿する"。

"しかし、もしパラケルススの前提が間違っていたらどうするか? もし化学物質のひとつの大きな強力なクラスが低用量で高いリスクをもたらすとしたらどうするか? 細胞ホルモン受容体と相互作用することができる合成化学物質の大きなグループである内分泌かく乱物質について、そのような主張をする学界の研究者が増大している"。

"除草剤アトラジンやプラスチック可塑剤BPA、抗菌剤トリクロサン、殺菌剤ビンクロゾリンなどは、通常の毒性学の規則通りには振舞わない。規制当局は従来の高用量テストに基づいて、そのレベル以下なら全ての用量は安全であるという前提の下に、それぞれに最大許容レベルを設定している。しかし、日常の環境中で見つかるような非常に低用量レベルを調査してきた科学界の研究者らは、彼等の経験は整然とした見慣れた'スキー場のスロープ'のような古典的毒性学の用量反応曲線を生成しないと述べている。その代わり、ほとんどの内分泌かく乱物質は、その勾配は少なくとも1回、負から正へ又はその逆にU字形'を示す'非単調'用量反応曲線や、その他の複雑な形状を持っている"。

"しかし、特に従来のリスク評価に深く関与してきた産業界や政府側の人々は内分泌かく乱物質が通常ではない毒性学的挙動を持つことは認めるが、ボンサールやその同調者等の研究は、まだ十分に再現されておらず、有効性が確認されていない分析手法に頼りすぎていると述べている"。

しかし、ボンサール等は、内分泌かく乱物質研究のブームのおかげで、彼等が現在提供できる系統的な証拠がここにあると反論して、本年3月にエンドクリン・レビューに掲載されたローラ・バンデンバーグらの論文を挙げたことをファギンは紹介し、さらに彼はEHP2012年4月号に掲載されたNIEHSディレクターのリンダ・バーンバウムの論説に言及しました。

■エンドクリン・レビュー掲載論文

本年3月に米・内分泌学会のジャーナルEndocrine Reviewsのオンライン版に発表された米タフツ大学ポストドクトル研究員ローラ・バンデンバーグらの論文『ホルモンと内分泌かく乱化学物質:低用量影響と非単調用量反応』は、EDCs分野における最も包括的なレビューであり、ほとんどその半分は過去5年以内に発表された600以上の研究を含み、BPA、アトラジン、ビンクロゾリンを含む18種のEDCsに低用量の健康影響を持つ非単調反応の信頼性のある証拠を見出したと上述Nature Newsの記事は激賞しています。

■NIEHSディレクターのEHPでの論説

米・国立環境健康科学研究所(NIEHS)のディレクターであり、国家毒性計画(NTP)のディレクターでもあるリンダ・バーンバウムは同研究所のジャーナルEHP(2012年4月号)に『環境化学物質:低用量影響の評価』と題する論説を発表し、EDCsとして分類されている何百もの物質を含む化学物質の一般集団における濃度と有害影響評価項目との間の関係を示す疫学的研究が増大しており、低用量でも"脆弱"な集団に対して、安全ではない可能性を示唆していると述べています。

彼女は、前述のバンデンバーグらの論文を何度も引用しており、例えば、"著者等はまた、多くのクラスを代表する環境化学物質の非単調な用量反応曲線の数百の事例を集めた。最も重要なことは、いまや問題なのは、非単調用量反応が真実であるかどうかということや、懸念に値する程に頻繁に起きるのかどうかということではない。これらはメカニズムがよく理解された共通の現象である事は明らかである。問題は、どの用量反応曲線がどのような特定の環境条件下で特定の環境化学物質に予測されるのかということであり、今こそ、環境健康科学者、毒性学者、及びリスク評価者の間の会話を開始すべき時である"と結んでいます。

(まとめ:安間 武)

|