|

|

|

|

![]()

キムチの刃。 佐久間學

今回のBD-Aのアイテムも、そういう点では満足すべきものでした。しかも、収録時間がCDを超える90分で、同梱されているCDよりも2曲多く聴くことが出来ますよ。 このアルバムは、有名なウィーンの聖シュテファン大聖堂に「新しく」作られたオルガンのお披露目という意味を持っていました。ウィーンに行った人なら必ず訪れるのが、シェーンブルン宮殿とこの聖シュテファン大聖堂だと言われています。ヨーロッパでは、どんな教会にもオルガンがありそうなものですが、そんな世界的な観光名所なのに、「新しく」オルガンが作られた、というのはどういうことなのでしょう。 いや、もちろん、いやしくも教会ですから、備え付けのオルガンはしっかりありました。それは、この大聖堂の入り口である西側の門の上のバルコニーに設置された「巨大オルガン」と呼ばれる90のストップを持つ大オルガンでした。しかし、それは1945年に、第二次世界大戦での火災によって破壊されてしまいました。 それがヨハン・カウフマンというビルダーによって再建されたのは1960年でした。しかし、この4段マニュアルと125のストップを持つオルガンは音響的に問題があったため、実際に演奏に使われることはほとんどありませんでした。さらに、それを補う形で、1991年に大聖堂内の別の場所に55のストップのクワイアオルガンが設置されるに至って、この大オルガンは全く使われることはなくなりました。 しかし、最近になって、この大オルガンを修復する機運が高まり、2020年にその作業が完了しました。その際に、このオルガンと先ほどのクワイアオルガンが連結され、新たに作られた5段マニュアルのコンソールからこの2つのオルガンを同時に演奏することが可能になったのだそうです。 これが、巨大オルガンの写真です。   まずは、定番のバッハの「トッカータとフーガ BWV565」で、その華麗な響きを堪能してみようではありませんか。ただ、彼の演奏はド頭から意表を突くような装飾がなされていて、ちょっと「?」と思ってしまいます。その後の演奏も、なにかドライヴ感に欠けています。それは、もしかしたら録音のせいかもしれません。サラウンドの音場設定は、あくまでこの大聖堂内の中で聴いている感じの再現のようですが、あまりに残響が多いために細かい音符がきっちり聴きとることが出来ないのですね。良く知っている曲だけに、残念な結果に終わっています。 その後に続くのがエルガーのオルガンソナタや、カルク=エラートの「3つの作品」のような、どちらかというと地味なサウンドによる音楽です。ですから、この新しいオルガンの機構、スウェルや、ビブラートをかけるストップなどの小技はしっかり味わうことが出来ますが、「大オルガン」に期待する派手な音圧は望むべくもありません。 それをカバーするのがジョン・ウィリアムズの「スター・ウォーズ」なのでしょうが、これもいまいちの仕上がりでした。 ネットでは最初の曲のトレーラーを見ることが出来ますが、そこでは大オルガンの映像とともに、一瞬クワイアオルガンの姿も現れます。ということは「連結」を行っていたのでしょうか。ただ、サラウンドで聴いても、それは確認できません。 それにしても、ブックレットにはストップの種類など、このオルガンのきちんとしたデータが全く掲載されていないというのは、どういうことなのでしょう。 CD & BD Artwork © Universal Music GmbH |

||||||

この「レクイエム」は、伴奏がオルガン、ピアノ、チェロ、そこにテノールのソリストと小編成の混声合唱が加わるという、非常にコンパクトな作品です。テキストも、フォーレやデュリュフレの作品のように「Dies irae」が省かれています。ただ、それでも演奏時間は1時間近くかかるのは、ラテン語の典礼文による楽章の間に、現代の詩人のテキストによる楽章が3つ入っているためです。 つまり、それは現代の「レクイエム」の一つの「伝統」ともなっているブリテンの「戦争レクイエム」のスタイルをとっているからなのです。ですから、この作品でも、その現代詩の部分ではテノールのソロだけ、そしてラテン語の部分は合唱だけ、という、きっちりとしたキャラクターの差別化が図られています。 そして、オルガンはほぼすべての楽章で登場しますが、ピアノはテノールのソロの楽章、つまり現代詩のテキストの部分にしか参加してはいません。そして、それぞれの部分は、ブリテンの作品のように音楽的にも全く異なった作り方になっています。合唱によるラテン語の部分は基本的に流れるように美しいハーモニー、それに対してテノール・ソロによる現代詩のパートは、無調のテイストのちょっととっつきにくいフレーズで出来ています。 そして、それぞれの仲を取り持つように、どちらのパートにもきっちり寄り添って大活躍をしているのが、チェロのソリストです。これは、もはや伴奏やオブリガートと言った範疇を超えた、ほとんどソリストとしての使われ方。それは、高音で儚くすすり泣いているかと思えば、低音で朗々と深みのあるアリアを歌うというように、この作品のあらゆるシーンでその存在感を誇っています。 正直、現代詩の部分は聴いていてもそれほど面白くはありません。はっきり言って、これがないほうが作品全体のクオリティが高まるのではないか、という気すらしてきます。というか、「現代」の聴衆はもはやこのようなものにはあまり興味を示さないようになっているのではないでしょうか。 合唱の部分は、この、ウールフ自身が2018年に結成して自ら指揮をしている「ヴォックス・ルナ」という合唱団が本当に素晴らしく、感動すら覚えます。その中で特に惹かれたのが最後から2番目の「Pie Jesu」です。ここでは合唱だけのア・カペラで歌われています。それは、ピアニシモで始まった瞬間から、とても深い情感にあふれていました。ホモフォニーで進むその流れは、まるでブルックナーのモテットのような美しいたたずまいをたたえています。この楽章を聴いただけで、満足してしまいます。 そして、オルガンによる、まるでデュリュフレのようなイントロに導かれてのやはり合唱だけによる最後の「In Paradisum」も素敵です。ここに来て、ジャケットのデュリュフレとのつながりに気づくのは、あながち間違ったことではないはずです。 CD Artwork © Delphian Records Ltd |

||||||

そんな音楽で、おそらく日本では最も人気が高かったのはポール・モーリアではないでしょうか。レーベルはPHILIPS、代表作は「恋はみずいろ」、「エーゲ海の真珠」、「オリーブの首飾り」あたり、いずれも他のアーティストの曲のカバーですが、今では間違いなくこちらのバージョンしか世の中には知られてはいません。というか、タイトルすらも、これらの日本のレコード会社がでっち上げた「邦題」のみが流布された結果、「ペネロぺ」(エーゲ海)、や「エル・ビンボ」(オリーブ)などといったオリジナルのタイトルは「チコちゃん」以外は誰も知らないでしょうね。この頃のレコード会社は、邦題に関してはやりたい放題でした。 そんなポール・モーリアが、1970年代には「4チャンネル」のアルバムを作っていました。それは、それまでのマルチトラックのマスターテープから4チャンネル用にリミックスを行ったコンピレーション・アルバムです。これらは主に日本向けにリリースされました。日本ではPHILIPSは日本フォノグラム(PHILIPSとビクター、松下電器の合弁会社)から販売されていましたから、それは当然「CD-4」の規格でした。 カタログによれば、それは全部で11枚リリースされていたようです。 4DX-1*(1972): Penelope(エーゲ海の真珠)→CDLK 4607この「4DX」という型番で始まるアイテムが、日本フォノグラムから「CD-4」の4チャンネルに特化してリリースされたアルバムで、「-62」が最後のようでした。  ↑ジャケット  ↑裏ジャケット 改めてこれらをサラウンドで聴いてみると、その編曲やオーケストレーションには時代を超えた斬新さがあることに気づかされます。特に、モダンチェンバロを使ったことでの気品のあるサウンドには惹かれます。すでにシンセサイザーも使われていました。 録音も、ストリングスのふくよかさや、ホーンの煌めき、そしてリズム・セクションのキレの良さなど、卓越したものがあります。サラウンドの音像はほとんど固定されていますが、たまにシンセサイザーなどが移動していたりします。「エーゲ海の真珠」の中ほどで登場するダニエル・リカーリのスキャットも、前後に動かしていましたね。 ただ、1970年に録音された「エーゲ海の真珠」と1975年に録音された「エマニエル夫人」を比較すると、古いものは明らかに生々しさが希薄になっています。おそらく、その間のマスターテープの劣化が現れているのでしょう。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

今回のラインナップは、前回の続編として1936年生まれのスティーヴ・ライヒから始まって生年順にチック・コリア(1941年)、ジョー・ロック(1959年)、小曽根真(1961年)ギレルモ・シムコック(1981年)というジャズ畑の人たちの作品が並んでいます。 打楽器アンサンブルの演奏メンバーは全部で4人、パーソネルは前作と若干変わっていて、サイモン・キャリントンという、かつてのキングズ・シンガーズのメンバーと同姓同名の人が加わっていました。この方は、以前はロンドン交響楽団のメンバーでしたが、現在はロンドン・フィルの首席ティンパニ奏者なのだそうです。ここでは、編曲も手掛けていますね。 さらに、今回は、最後に演奏されている作品を作ったジャズ・ピアニストのギレルモ・シムコックなど、3人のピアニストもアンサンブルに加わっています。 1曲目はライヒの2013年の作品、ということは、ほとんど最新作とも言える「Quartet」です。文字通り、2台のピアノと2台のヴィブラフォンという編成です。蓄音機ではありません(それは「グラモフォン」)。3つの部分からできていて、まず最初にマイナー・コードのかなり複雑なリフが殆どユニゾンのような形で登場するのに意表を突かれます。その後の進行も、いわばホモフォニックなリズムに支配されていて、ダイナミクスも一斉に同じことを行うというのは、かつてのライヒには見られなかった表現です。彼の特徴であったモアレのような不思議なリズム感は全く姿を消しているのには驚きを隠せません。これはこれでなかなか刺激的な音楽なのですが、もはや「ミニマル」という概念からは遠くなったな、という感慨にふけってしまいます。 次の部分になると、ガラリと様相が変わって、ほとんど印象派の音楽のようなコード感すら漂ってきます。ここでは、ヴィブラフォンがまるでエレクトリック・ピアノのような感じでアコースティック・ピアノと絡むのが興味深いところです。 そして最後の部分はほとんど最初の部分の繰り返しとなっています。 2曲目は、チック・コリアの「Duo Suite」。これは、チックが1978年にヴィブラフォンのゲイリー・バートンと共演した時に作ったもので、それを2018年にこのアンサンブルのためにサイモン・キャリントンが2台のヴィブラフォンと2台のマリンバのために編曲したものです。これはもう、チックのラテン・テイスト満載の楽しい作品です。 3曲目はジャズ・ヴィブラフォン奏者のジョー・ロックが2011年のアルバムに収録した「Her Sanctuary」という曲を、自らこのアンサンブルのために編曲したものです。ここでもピアノが加わります。まずは、そのピアノが13拍子(6拍子+7拍子)という変拍子のパターンを演奏する不思議な浮遊感の中で、他の打楽器がヘミオレなどを交えたフレーズで絡みながら漂うという、ちょっとアンニュイな曲です。 4曲目は小曽根真の、ゲイリー・バートンとのデュオを収録した2012年の「Face to Face」というアルバムからの「Kato's Revenge」を、やはりサイモン・キャリントンが編曲したものです。オリジナルのソロ・プレイを忠実に再現したであろう編曲は、とてもスリリング。 最後は、ギレルモ・シムコックの書き下ろし、「Suite for Percussion Quintet」です。「打楽器五重奏」と言ってますが、実際はピアノと打楽器4人のコラボです。かなり長大な曲で、最初のうちはピアノとマリンバ、ヴィブラフォンという楽器編成で、あくまで「ジャズ」の即興演奏が繰り広げられます。それが、途中から「ハンドパン」という、普通はマレットで演奏するスチールパンを手で演奏できるように改良した楽器が加わって、ちょっと中南米音楽のようなテイストに変わりますが、最後はそのパートがドラムセットになって、「ジャズ」で終わります。 結局、ライヒ以外は「現代音楽」ではなくすべてジャズ。それでいいのか、という気がしないでもありません。 CD Artwork © London Symphony Orchestra |

||||||

ユロフスキは、ロンドン・フィルの自主レーベルからはおびただしい数のアルバムをリリースしています。このPENTATONEからも、あまり数は多くはありませんが、それ以外のオーケストラとのアルバムを出すという「棲み分け」を行っているようです。 今回のベルリン放送交響楽団とのマーラーは、2018年に録音されたもので、2014年に録音されたシュニトケ、2016年に録音された「ツァラ」、2017年に録音されたブリテンとヒンデミットのヴァイオリン協奏曲に次ぐ4枚目のアルバムとなるのでしょうか。 これらは全てハイブリッドSACDでリリースされていますから、特に録音の面ではそれぞれにインパクトがありました。今回ももちろんクオリティの高い録音に、まず注目です。 なにしと「大地の歌」は、マーラーならではの凝りに凝ったオーケストレーションが駆使されていますから、それが生かされるかというところで録音のスキルが試されます。それはもう、オープニングの「大地の哀愁を歌う酒の歌」で満足のいくものであることが分かります。ホルンのテーマを彩る他の楽器たちのキラキラした華やかさで、いっぺんに素晴らしいサウンドの虜になってしまいます。そして、その後に一瞬裸で出てくる弦楽器のテクスチャーも抜群でした。大抵の録音では、ここでしょぼさが露呈されてしまうのですが、ここでは本当に味わい深い音が味わえます。 そんな中で、オーボエやフルートといった木管陣が、いかにもドイツのオーケストラらしい、ちょっと暗めの音色と、力を感じさせる存在感でアピールしています。これで、華やかな中にもカチッと一本芯の通ったサウンドが楽しめます。 ところが、その1曲目でロバート・ディーン・スミスのテノールのソロが出てくると、そんなオーケストラの響きに埋もれてしまって声が前に出てきていません。ライブ録音なので、必ずしも理想的なバランスが取れなかったのかもしれませんが、このテノールはなにか無理をして声を出そうとしているような感じがしてしまいます。これがカウフマンだったら突き抜けるように聴こえてくるはずなのに。 そう、だいぶ前にそのカウフマンが一人で全曲を歌いきっているのを聴いて以来、この曲でのソリストに対する個人的なハードルはかなり上がってしまっています。その流れで、偶数楽章のソロも、出来れば女声ではなく男声で聴きたいな、と思うようになってしまいました。 今回、そのパートを歌っているのはサラ・コノリーです。この人は以前、ユロフスキのオーケストラであるロンドン・フィルで、ネゼ=セガンの指揮の下、やはりこの曲を歌っていました。こちらですね。これは2011年の録音でしたが、この時の彼女は少し抑えめの歌い方で、とてもしっとりとした味を出していましたね。ところが、今回は何か張り切り過ぎているように聴こえるのですよ。最後の「告別」の楽章などは、そのビブラートがちょっと華やかすぎるような気がしてしまいます。やはり、ここはあのフィッシャー=ディースカウとか、カウフマンの抑制のきいた声で聴きたいな、と思ってしまいましたね。いや、それは不満なのではなく、彼女の歌は本当に素晴らしいのですが、つい、ないものねだりをしてしまいました。 それにしても、この終曲は、これだけで全体の半分近くの時間を占めているのですね。テノールであるカウフマンが、これも歌いたいと思った気持ちがとてもよく分かります。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

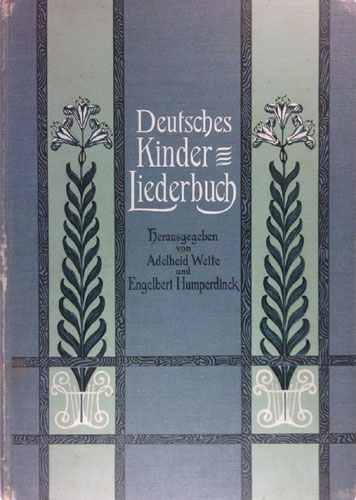

「本家」のフンパーディンクは、しかし、今ではオペラ界に限ってはかなり有名な存在になっているのではないでしょうか。それは、彼が作った、グリム童話を原作にした「ヘンゼルとグレーテル」というオペラが、世界中のオペラハウスのレパートリーとなっているからです。 そのオペラは、しかし、不思議な姿をしていました。上演時間は1時間半を優に超え、大編成のオーケストラはワーグナーを彷彿とさせるハーモニーを伴う壮大なオーケストレーションで聴衆を圧倒しますが、その中から聴こえてくるのはなんとも素朴でかわいらしいテーマの歌声なんですね。実際に、その素朴な部分だけを抜き出して、ピアノ伴奏だけで子供たちが歌うというほとんど「学芸会」のようなステージもあちこちで見られます。 その訳は、このオペラの成り立ちを考えれば納得できます。そもそもは、1890年にフンパーディンクの4歳下の妹のアデルハイト・ヴェッテという人が子供たちに見せようとした歌芝居(ジンクシュピール)の「ヘンゼルとグレーテル」の台本を書いていた時に、その中で使う「歌」を兄に作ってほしいと頼んだのが始まりでした。その時の条件が、「かわいらしくて、昔からあるような、でも、そんなに難しくない曲」だったのだそうです。 こうして、このジンクシュピールは完成しますが、この兄妹はこの作品をもっと大規模なものにしようと考え、台本も音楽もその内容を膨らませて、「オペラ」に変貌させてしまいました。これは1893年12月23日にリヒャルト・シュトラウスの指揮によってヴァイマールで初演され、大好評となります。数年のうちにこのオペラは17の言語に翻訳されて上演されることになり、特にクリスマスの時期には欠かせない演し物となっています。 1902年に、フンパーディンクはフリードリヒ・アンドレアス・ペルテスという出版業者から、子どもの歌を集めた本の制作の依頼を受けます。それは、ヴェッテが歌詞を編集し、フンパーディンクがそのメロディにピアノ伴奏を付けるという内容でした。それは、1903年に、「Deutsches Kinder-Liederbuch」というタイトルで出版されました。その中には72曲が収められています。  さらに、ここではオリジナルのピアノ伴奏が、ここでヴィオラ・ダ・ガンバを演奏しているトマス・フリッチュによってヴィオラ・ダ・ガンバ、バロック・ハープ、ダルシマーというアンサンブルのために編曲されています。「ダルシマー」というのは、お人形ではなく(それは「ダルマ」)、フレームに張られたスチール弦を叩いて演奏する楽器です。ハンガリーの「ツィンバロン」と同じ仲間ですね。いずれもピリオド楽器で、ピッチもA=430Hzに調律されています。 このアンサンブルのハープ担当は、京都生まれの日本人、アルト理子(まさこ)さんです。彼女たちの奏でるなんとも鄙びた音色は、とても心を和ませてくれます。そして、歌を歌っているのが、バッハの作品ではおなじみのクラウス・メルテンス、とてもソフトな声で、包み込むような歌い方です。さらに、何曲かは少年合唱も加わって、さらにソフトな肌触りを演出しています。 どこかで聴いたことのあるメロディが何度も聴こえてきて、懐かしさもひとしおです。 CD Artwork © Rondeau Production GmbH |

||||||

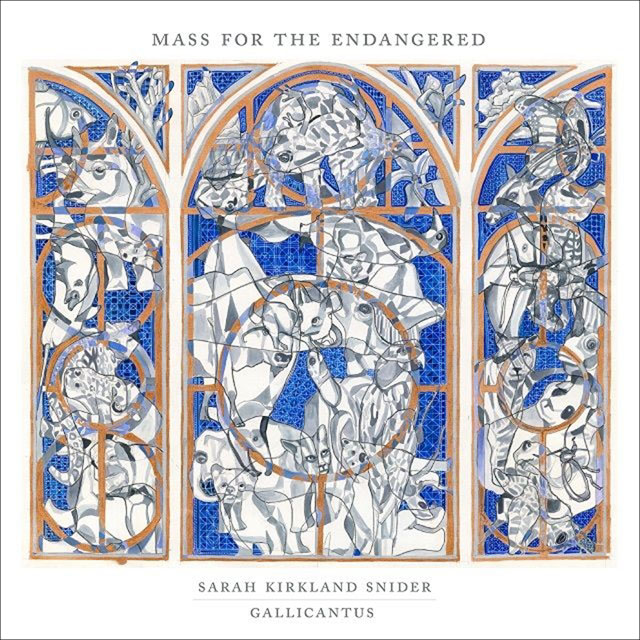

演奏しているのは、「ガリカントゥス」という名前のアンサンブルです。ツーブロックではありません(それは「バリカン」)。指揮をしているのは2008年の創設時から音楽監督を務めているゲイブリエル・クラウチ、この方は、8歳の時からロンドンのウェストミンスター寺院の聖歌隊で歌っていて、アンドルー王子とサラ・ファーガソンの結婚式の時にはソロも披露していたのだそうです。ケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジを卒業後、1996年にあのキングズ・シンガーズに参加し、2004年までバリトンのメンバーを務めていて、その間に世界中で900回ものコンサートを行っていました。その頃の写真がこれです   今回は全くジャンルの異なる現代曲、そしてここには弦楽五重奏プラス、ピアノ、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、打楽器、ハープという12人のアンサンブルが加わります。 今回演奏されている作品は、確かに「ミサ」という形を取っていますし、それの本来のテキストも使われてはいますが、そこに本来のミサを期待して聴きはじめると激しく裏切られることになってしまいます。そのラテン語のテキストだけで歌われているのは、「Gloria」と「Sanctus/Benedictus」の2曲だけですが、これは聴きなれたそういうタイトルの曲の持つ明るさとか華やかさとはとはまるで異なったテイスト、なんとも悲しげで、ひたすら憐れみを訴えかけるような曲調になっているのですからね。 おそらく、これはそれらの曲が本来持っているはずの「神を讃える」といったメッセージに対するアンチテーゼとして作られているのではないでしょうか。 ですから、それ以外のラテン語の断片だけが使われている曲とか、完全にべロウズの歌詞だけになっている曲では、「Have mercy」とか「Forgive us」といった直接的な言葉が頻繁に聴こえてきます。それは、絶滅の危機に瀕した生物、あるいはこの地球全体に対して憐れみを乞う姿勢と、それを行ってきた人類としての謝罪の気持ちの表れなのでしょう。 音楽は、そのようなネガティブなメッセージにぴったりと寄り添っています。多用されているのはライヒのようなミニマルのフレーズの繰り返し、そこに、ペルトの和声から長三和音の幸福感を取り除いた陰鬱なハーモニーが加わって、それは、正直聴くのが辛くなるような救いようがなく偏屈な音楽です。 ほんの200年ちょっと前には、ヨーゼフ・ハイドンは世界の創造を喜びで包んだ音楽を作りました。しかし、今となっては、作曲家にはここまでの卑屈さが求められるのです。 CD Artwork © New Amsterdam Record |

||||||

最近では、大抵の新譜はサブスクで聴けるようになっているので、わざわざCDを買う人はかなり減ってしまっているはずです。寂しくなりましたね。しかし、サラウンドを楽しんでいるユーザーにとっては、サブスクは何の役にも立たないので、SACD(あるいはBD-A)を買わざるを得ないのですから、それは大きなセールスポイントになるのではないかと思うのですが。もちろん、音そのものも全然違いますし。 このツィクルスは、2018年9月の「5番」、「6番」に始まって、2019年11月の「9番」で完成しています。会場はケルンのフィルハーモニー、円形のステージが印象的な、先日BCJが「ヨハネ」を録音したところですね。 全体が揃ったところで、ここでヤノフスキが使った楽譜はなんだったのか、検証してみました。一番わかりやすいのは「9番」ですが、ここでは第1楽章の最初のあたりで木管のメロディがベーレンライター版にしかない音型でしたので、おそらくそれが使われているのでしょう。ただ、その他のチェックポイントでは、第4楽章のファゴットのオブリガートの譜割りは確かにベーレンライター版だけのものでしたが、最も目立つマーチの後のオーケストラだけの部分の最後のホルンのリズムは、従来版と同じノーマルな形でした。 その辺は、指揮者の裁量であえて楽譜とは異なることをやるのは良くあることなので、ヤノフスキはここでは穏健な選択をしていたのでしょう。それと、ピッコロが時たま1オクターブ高い音を出していたのも、単なる気まぐれなのでしょう。 「6番」の第4楽章のフルートが牧歌のパターンを吹いた後に伸ばす音がどの原典版でも使われている「C→E」ではなく、従来版の「E→E」になっているのも、同じ理由なのだと思います。第2楽章の弦楽器にはちゃんと弱音器を付けてますからね。  リピートに関しては、原典版を使う人はまずきちんと全て行っているようで、ヤノフスキも全部のリピートを実行していました。つまり、「9番」の第2楽章のスケルツォの2つ目の方もしっかり繰り返していました。ですから、せっかくなのでベーレンライター版に逆らって、「5番」のスケルツォでもリピートしてほしかったですね。全曲を聴いていると、どうもその方がツィクルスとしてのバランスが良くて、ベートーヴェンの思っていたことにより合致しているような気がしてきました。 前回聴いた時には「6番」がちょっと不調だったような気がしましたが、結局ツィクルス全体でも、その「6番」だけがなにか流れが不自然なように思えます。他の曲では、このように速めのテンポをとってサクサクと進めば推進力のある素晴らしい演奏に聴こえるのに、「6番」でもそれをやったために途中で妙な「タメ」が必要になってしまっています。これはつくづく難しい曲だと、最近思えて仕方がありません。 CD Artwork © Pentatone Music B.D. |

||||||

今回は、そんなプロジェクトの「スピンオフ」のようなノリで録音された、ハイドンの有名なオラトリオ「天地創造」です。これは、彼がすべての交響曲を作り終えた後に作られた、晩年の傑作です。休日にはメークを落として(それは「スッピンオフ」)。 2032年の300年前ですから、1732年に生まれたことになるハイドンは、当時としては長生きをして亡くなったのは1809年のことでした。一方、音楽史では常にハイドンの後に現れるモーツァルトは、生まれたのは1756年とハイドンの20年以上も後でしたが、1791年に亡くなってしまいましたから、ハイドンはモーツァルトの没後も生き続け、作品を作り続けていたのです。交響曲では、モーツァルトの最後の交響曲である「ジュピター」が作られたのが1788年でしたが、ハイドンはその後に有名な「ザロモンセット」という、少し前までは定番だった交響曲群を作ることになるのです。 つまり、ハイドンは、「モーツァルト以前の作曲家」であると同時に、「モーツァルト以後の作曲家」でもあったのですよ。このことに気が付くと、俄然ハイドンの音楽も魅力的に思えるようになるのではないでしょうか。 そう思って聴くと、第1部の7曲目、天使ラファエルのアリア「Rollend in schäumenden Wellen」などは、モーツァルトの「魔笛」の幕開けの音楽にそっくりなんですよね。ハイドンはイギリスで聴いたヘンデルの「メサイア」に影響を受けてこの作品を作ったと言われていますが、モーツァルトからの影響も少なくはなかったのではないでしょうか。 実際、オーケストラの編成でもロマン派の音楽で使われるような拡大2管編成、具体的には木管が3.2.2.3、金管が2.2.3ですからね。ただ、木管の場合、ファゴットにはコントラファゴットが加わりますがフルートではピッコロではなくフルートだけが3本です。しかも、その「3番フルート」は第3部の最初の曲だけにしか使われてはいません。ですから、普通はその3番奏者は第3部の前に入場して、最初の曲だけ演奏したらそのあとは何もしないで座っているのでしょう。実際は、この曲にはオーボエの出番がないので、ハイドンの時代にはオーボエ奏者がそのフルートを吹いていたのでしょうね。 それと、ソリストはソプラノ、テノール、バスの3声部しか指定されていないのですが、最後の合唱で、途中に4声でソリストが歌うところがあるのです。ただ、そこでのアルトのパートは途中でなくなっていて、前半の部分も他のパートの人が歌っても大丈夫なようなのですね。このCDではどうも3人で歌っているようですね。 ここでのアントニーニの演奏は、期待を裏切らないエキサイティングなものでした。冒頭の「カオス」の部分などは、ダイナミクスを極端に広げて、ピアニシモなどはほとんど聴こえないほどにまで落としていたりしますからね。ただ、そうなってくると木管のピッチの悪さが露骨に聴こえてくるのが辛いところです。いくらピリオド楽器でも、もっときっちりしたピッチで演奏できる人はいると思うのですが。 ソリストでは、ソプラノのリヒターが素晴らしかったですね。ちょっと重めの声なのですが、それが表現力のアップにつながっています。バリトンのベッシュもとても素晴らしい声と表現力で迫ります。そして、なんと言っても合唱は文句のつけようがありません。基本、生真面目な演奏なのですが、それでいてアントニーニの無茶ぶりにしっかりついて行っています。 CD Artwork © Alpha Classics / Outhere Music |

||||||

ここでは、オーボエ、オーボエ・ダモーレ(「愛のオーボエ」だもんね)、バス・オーボエという3種類のオーボエ族の楽器のために作られた協奏曲の世界初録音を聴くことができます。オーケストラで使われるオーボエ族の楽器としては、もう一つコール・アングレ(イングリッシュ・ホルン)というのがありますね。つまり、全部で4種類あるということです。音の低い順にバス、アングレ、ダモーレ、オーボエとなります。同じ指使いでバスはオーボエの1オクターブ下の音、アングレはその4度上、ダモーレはその長3度上、つまりオーボエの短3度下の音が出ます。 ただ、厳密なことを言うとバス・オーボエと同じ音域の楽器で「ヘッケルフォーン」というのがもう一つあります。これは、リヒャルト・シュトラウスの作品に多く登場します。バス・オーボエは、ホルストの「惑星」に使われていますね。ただ、音域は同じでも、音色がかなり違っているのだそうです。 まずは、2012年に作られた「オーボエ協奏曲」です。ソロはシアトル交響楽団の首席オーボエ奏者メアリー・リンチと、デイヴィッド・サビーの指揮によるノースウェスト・シンフォニアです。このオーケストラは、1995年に映画音楽を録音するためにアメリカ中のオーケストラのメンバーを集めて作られました。 第1楽章がフル・オーケストラによって、まるで映画のオープニングを飾るようなド派手な序奏によって始まりますが、すぐにソロ・オーボエが登場、その最初のテーマがこの楽章全体を支配しています。オーケストラではピッコロが大活躍、とにかく華やかなサウンドです。 第2楽章は7拍子のオスティナートに乗った穏やかな曲調、オーボエはゆったりとしたテーマを歌います。終楽章も変拍子が交錯する中、ダイナミックなサウンドに支配されています。 2014年に作られた「オーボエ・ダモーレ協奏曲」は2楽章形式、オーケストラは弦楽器だけというシンプルなものに変わります。そんなピュアなサウンドに支えられて、ここでもリンチの吹くオーボエ・ダモーレの深みのあるしっとりとした音色が存分に味わえます。 2016年に作られた「バス・オーボエ協奏曲」では、ソリストがナショナル交響楽団の2番オーボエ奏者ハリソン・リンゼイに変わります。こちらもやはり弦楽器だけの編成のオーケストラをバックに、この、とても珍しい楽器の音色を楽しめます。おそらく、バス・オーボエのための協奏曲など、これ以外にはないのではないでしょうか。 なんでも、先ほどのヘッケルフォーンはこの楽器よりもまろやかな音がするのだそうですが、ここではあえてこちらのちょっとした不安感が漂うサウンドを選んだのだそうです。実際に聴いた感じは、音域的にはテナー・サックスですが、あのような下品さは全くなく、とても抑制された情感を伝えるのに適した楽器のように思えます。この協奏曲はアンダンテ、アダージョ、アレグロ・アジタートという3つの楽章から出来ていますが、最後の楽章もソロにはアレグロ感は全くなく、どの楽章もひたすら暗めの情緒が漂っています。 いずれの作品も、同じテーマが繰り返し現れるという「ミニマル・ミュージック」の手法が反映されていて、初めて聴いてもすぐに馴染めます。ソリストのカデンツァまでそんな手法で作られていますから、身構える必要は全くありません。その分、聴き終わった後には何も残らないというのが、ちょっとさびしい気がします。 CD Artwork © Christopher Tyler Nickel Inc. |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |