|

|

|

|

![]()

�y�r�����B.... ���v�ԛ{

����́A���̃��[�c�@���g�́u���N�C�G���v�Ɠ������A�X�E�F�[�f����PROPRIUS���[�x���ɂ����1976�N1��23�`25����4��29���ɃX�g�b�N�z�����̃I�X�J������Ř^�����ꂽ���̂ŁA�ŏ��͂������LP(PROP 7762)�Ń����[�X����Ă��܂����B ����LP�́A���̒����S�j������^�������Ƃɂ���āA�L���u�^���̗ǂ��v�A���o���Ƃ��Ēm����悤�ɂȂ�܂����B���݂ł����̃I���W�i��LP�͍��ꑱ���Ă��܂����A����ɂ�������}�X�^�[���č��i���̃��@�C�i���ՂƂ������̂������[�X����Ă��܂��B������Ȃ葁���i�K��CD��������܂������A�n�C�u���b�hSACD�ɂ��Ȃ��Ă��āA���̂悤�ȐV�����t�H�[�}�b�g���o�邽�тɁA���̘^���̃f�����X�g���[�V�����Ƃ�����ڂ��ʂ������߂ɉ��x�����x�������[�X����Ă������̂ł��B ����ȗL���Ȃ��̂Ȃ̂ɁA�p�ɂɂ��̃W���P�b�g�͖ڂɂ�����̂́A���܂����Ď��ۂɉ��������Ƃ͂���܂���ł����B���ꂪ�A���́A�n�C���]�̃��}�X�^�����O�Ɋւ��Ă͂ƂĂ��M���̂����郌�[�x������128DSD�Ƃ����t�H�[�}�b�g�A���������z�Ŏ�ɓ���Ƃ����̂ł�����A����͒����Ă݂Ȃ��킯�ɂ͂����܂���B ����́A���́u�N���X�}�X�E�A���o���v�B�X�g�b�N�z�����ɂ���I�X�J������̃I���K�j�X�g�ŃR�[���X�E�}�X�^�[�̃g���V���e���E�j���\�����A���̋���̍����c�𗦂��Ę^�����Ă��܂��B���t�ɂ́A1983�N�ɖS���Ȃ��Ă���A���t�E�����f���Ƃ����l�̃I���K���������A���ɂ̓}���A���l�E�����l�X�Ƃ����\�v���m�̃\�����t�B�[�`���[����܂��B�����āA�N���W�b�g�̕\�L�͂���܂��A���NJy��̃A���T���u���i�����炭�R�{�̃g�����y�b�g�ƂR�{�̃g�����{�[���j���A�Q�Ȃ̒��œo�ꂵ�Ă��܂��B �A���o���^�C�g���́uCantate Domino�v�́A�C�^���A�̍�ȉƃG�����R�E�{�b�V��1920�N�ɍ�����Ȃł��i�ނ�1925�N���v���Ă��܂��j�B�����ł͂܂��I���K���̗E�s�ȃC���g���������n��܂��B���̉��̐��X�������ƁB���ꂱ����{��{�̃p�C�v�̉���������ƒ������Ă����悤�Ȗ������������A���̐▭�̃~�N�X�`���[���I���K���̖��͂��ő�Ɉ����o���Ă��܂��B�����ɁA���ǂ̃A���T���u���������Ă���ƁA���̏_�炩�ȃA�^�b�N�ɂ͖�������܂��B�����ɂ��l�Ԃ����𐁂�����ʼn����o���Ă���A�Ƃ������������h���������ł��B�����āA����炪��������x�Ƃ���ɁA�A�E�J�y���̍����������Ă��܂��B�����A�s�b�`�Ƃ��t���[�W���O�Ȃǂɂ͂�����Ɠ�����Ă���قǏ��ȍ����ł͂Ȃ��̂ł����A���́A��͂��l��l�̐��܂ł���������Ɨ��̓I�ɕ����オ���Ă��鉹�ɂ͈��|����܂��B�m���ɁA����̓I�[�f�B�I���u�̃`���[�j���O�ɂ͊i�D�ȃ\�[�X�ł��B �S���m��Ȃ��Ȃ����Ԓ��ŁA�u���悵���̖�v�Ȃǂ̗L���ȃN���X�}�X�E�\���O���ˑR�������Ă���ƁA�ق��Ƃ����C���ɂȂ�܂��B�Ō�ɉ��t����Ă���̂���Ԃ̃A�[�r���O�E�o�[�����́u�z���C�g�N���X�}�X�v�ł����A���̃I���K�����t������܂ł̌��ꂵ�����̂Ƃ̓K�����ƕς�����S�r�[�g�̃X�C���O�������̂ɂ͋����܂����B�Ȃ�ł��A���̃I���K�j�X�g�͂��Ă̓W���Y�E�s�A�j�X�g�������̂��Ƃ��B����ȁA�l�X�Ȗʂŋ������Ă����A���o���ł����B�����炭�A����128DSD�́A�T�[�t�F�X�E�m�C�Y���Ȃ���LP�����̂��������Ă���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B DSD Artwork © Proprius Music AB |

||||||

�g�k�E�R�����B�b�c�́A�G�X�g�j�A�̌��㉹�y�E�̊��҂̐V���ł���B�ނ̍�i�̓G�X�g�j�A�����ƊO���ʼn��x�����x���J��Ԃ����t���ꑱ���Ă���B�����G�X�g�j�A�̍�ȉƂł���g���~�X�̎�p�I�Ȗ��́A�g�D�[���̃G�l���M�b�V���Ȕ����́A�����ăy���g�̏@���I���ґz�̑���ɁA�R�����B�b�c�̃T�E���h�̐��E�͍��x�Ɏ��I�ŁA���o�I�ȃt�@���^�W�[�ɂ��ӂ�Ă��邱�Ƃōۗ����Ă���B�ނ̉��y�́A���R�̕��i�▯���I�ȓ`���A�l�ԓI�ȍ��Ɛ��݈ӎ��ɂ���āA�������̂��ɂ�����ꂽ�悤�ȗ��ɘA��čs���Ă����B���₩�ł͂����Ă��Î��̊܂܂ꂽ�ނ̍�i�̒��̃����f�B�́A�L���Ő������ꂽ�n�[���j�[�̂���߂��Ɖ��F�̒��ɗn������ł���B���̏Љ�ł́A���Ƃ���R�����B�b�c�̂��Ƃ�����܂ł̍�ȉƂƂ͕ʕ��̂悤�Ɉ����Ă��܂����A���������킯�ł͂Ȃ��A�ނ̒��ɂ̓G�X�g�j�A�̐�B�����̑��݂��傫�ȉe�𗎂Ƃ��Ă���̂ł��B���̒��ł��A���ɔނ��X�|���Ă���̂�1930�N���܂�̍������y�E�̏d���g���~�X�ł��B���ۂɁA���̃A���o���̒��̂U�Ȃ̂����̂R�Ȃ܂ł��A���炩�̈Ӗ��Ńg���~�X�̍�i�Ƃ̂Ȃ���������Ă���̂ł�����ˁB �u�v���C�������h�̉�(Tasase maa laul)�v�ł́A��ȉƎ��g�����t����t�B�������h�́u�J���e���v�ɑ�������G�X�g�j�A�̖����y��u�J���l���v�̃p���X�ɏ���āA�X�g�����O�X���܂�Ńv���Y���̂悤�ȐF�ʊ����ӂ��n�[���j�[�������o���Ă��钆�ŁA�G�X�g�j�A�̃W���Y�E�V���K�[�A�J�g���E���H�[�����g�ɂ���Ă܂�Ś����悤�Ƀn�X�L�[�Ȑ��Ńg���~�X�̋Ȃ��̂��i����H�j�܂��B���̃X�g�����O�X�̂���߂��͂܂�Ńy���g�̂悤�A�����āA��i�S�̂͂܂�Ń��C�q�̂悤�ȃe�C�X�g�������Ă��܂��B ������A�u�Ō�̑D(Viimane laev)�v�ł́A�j�������Ƀo�X�E�h�����ƃX�g�����O�X�����ނƂ����\���A�����ł̓g���~�X�̓y�L���������̂܂܍����ɕۂ���Ă��钆���A��͂�X�g�����O�X�̎h���I�ȃn�[���j�[���s�v�c�ȐF�����������Ă���Ƃ�������ł��B �����P�Ȃ̃g���~�X����݂̍�i�́A�����ƃ`�F���̓Ƒt�ɂ��u�v���C�������h����̔��f(Peegeldused tasasest maast)�v�ł��B����́A����CD���^�����ꂽ���A2013�N�ɏ������ꂽ���̂ł��B�����ł͍����͉̎��������ă��H�J���[�Y�ʼn̂����A�`�F�������V������t���[�Y���Y�ݏo���Ă��܂��B���̋Ȃ̍Ō�ɁA�N���W�b�g�͂���܂���͂��ȉƂɂ��J���l���ƁA�`�F���X�g�̃O���b�T���h���������t����A���̋Ȃւ̋��n���߂Ă��܂��B �ґ�Ȃ��ƂɁA���̃A���o���ł̓G�X�g�j�A�E�t�B���n�[���j�b�N���������c�����ł͂Ȃ��A��͂�J�����X�e���w���҂߂�^���������I�[�P�X�g���ƁA��قǓo�ꂵ���`�F���X�g�̃A�j�A�E���q�i�[�̉��t�ł��A���̍�ȉƂ̊�y��i�𖡂키���Ƃ��o���܂��B����́A�ƂĂ�����㎿�̑̌��������炵�Ă���܂����B CD Artwork © ECM Records GmbH |

||||||

�u���E�����̃I�[�P�X�g���ɓ��c�����̂�1969�N�A���̃W�F�[���Y�E�S�[���E�F�C�Ɓu�����v�ł����B�ނ����܂ꂽ�̂�1949�N�ł�������A���̎��͂܂�20��������ł��ˁB�ȗ������I�߂��A���̃I�[�P�X�g���̎�ȃt���[�g�t�҂Ƃ��ď�ɑ����Ŋ��Ă��܂����B �ÓT�h�O���Ɋ����{�w�~�A�o�g�̑����̍�ȉƂ����̈�l�A�Ƃ������x�̔F����������Ă��Ȃ��t�����c�E�N�����}�[�́A1759�N�Ƀ������B�A�̃J���j���C�c�F�ɐ��܂�Ă��܂�����A���[�c�@���g�̂R�ΔN���ɂȂ�܂��B�Ɗw�ō�Ȃ��C�߁A���y���t�ɂȂ낤��1785�N�ɃE�B�[���ɏo�Ă��܂����A���̍��̓��[�c�@���g�́u�t�B�K���̌����v��n�C�h���̌��y�l�d�t�Ȃ����y���D�Ƃ����̊Ԃ̊i�D�̘b��ŁA�ނ̂悤�ȓc�Ɏ҂̏o�開�͂���܂���ł����B�����Ŕނ́A���ꂩ��10�N�ԃn���K���[�ɍs���Ă���ɉ��y�C�s���d�˂邱�ƂɂȂ�̂ł��B��J�}���Ȃ�ł��ˁB �����āA1795�N�ɍĂуE�B�[���ɖ߂�A�ނɖڂ�t�����o�ŋƎ҃��n���E�A���h���ɂ���Ă���܂ŏ������߂���i���������o�ł���邱�ƂɂȂ�܂��B�N�����}�[�̍앗�͓����̃E�B�[���ŗ������ւ��Ă����x�[�g�[���F����V���[�x���g�ɂ͂�����Ƃ��Ă����Ȃ��Ɗ����Ă������O�A���ɃA�}�`���A�̉��y�ƒB�ɂ͔��ɍD�]���A�y���͗ǂ����ꂽ�̂������ł��B������1818�N�ɂ̓n�v�X�u���N�Ƃ̋{���ȉƂɏA�C���A1831�N�ɖv����܂ł��̒n�ʂɂ���܂����B ����CD�ʼn��t����Ă���̂́A�o�ł��ꂽ�ۂ�90�A92�A93�Ƃ�����i�ԍ����t����ꂽ�R�̃t���[�g�l�d�t�Ȃł��B���ꂼ��S�̊y�͂��琬�邩�Ȃ��K�͂ȍ�i�ł��B�m���ɁA�x�[�g�[���F���قǂٖ̋����͂Ȃ����̂́A�\���͔��ɍI�݂ŁA���̍�ȉƂ�������̋��������Ɉ��������Ȃ��X�L���������Ă������Ƃ����������܂��B�e�N�j�b�N�I�ɂ��A���C���̃t���[�g�̃p�[�g�͂��Ȃ�Z�I�I�Ȗʂ�����܂�����A�����́u�A�}�`���A�v�ł͐������Ȃ����Ƃ͓���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�Ƃ������A�����́u�A�}�`���A�v�A���邢�́u�f�B���b�^���g�v�B�̋Z�ʂ́A���͂��Ȃ�̂��̂ł������Ƃ����Ȃ̂�������܂���B ���̂R�Ȃ̒��ł�����ƃ��j�[�N���Ǝv����̂��A��i90�̎l�d�t�Ȃł��B�܂��A�y�͂̕��ѕ����A���̂Q�Ȃ̂悤�ȁu�A���O���|�A�_�[�W���|���k�G�b�g�|�v���X�g�v�Ƃ����A�����̌����Ȃɂ悭��������̂ł͂Ȃ��A��Q�y�͂����k�G�b�g�A��R�y�͂��A�_�[�W���Ƃ����A�܂�Ńx�[�g�[���F���̍Ō�̌����Ȃ̂悤�Ȕz��ɂȂ��Ă��܂��B���ꂼ��̊y�͂��ƂĂ����͓I�A��P�y�͂̓t���[�g�����C���e�[�}���I�u���K�[�g�ő�������Ƃ����ӕ\��˂������Ŏn�܂�܂������A�G���f�B���O���I��邩�Ɍ����ĂȂ��Ȃ��I���Ȃ��Ƃ����T�v���C�Y�d�グ�B��Q�y�͂̃��k�G�b�g�́A���܃w�~�I���������Ă߂܂��邵�����Y�����ς��A�ƂĂ����킢���g���I���t���Ă��܂��B��R�y�͂́A�����Ƃ�Ƃ����e�[�}���t���[�g�����łȂ����@�C�I�����ɂ���Ă��̂��܂��B�����đ�S�y�͂ł́A�����܂Ń��}���e�B�b�N�ȃe�[�}�ɂ���āA�e�y��̃X�������O�ȃo�g�����J��L�����Ă��܂��B ������A��i92�̏I�y�͂̃����h�̃e�[�}���A�����f���X�]�[���́u�����A�Ђ�v�Ƃ�������Ȃ̂��A�a�݂܂��B �u���E�́A�����炭�؊ǂ̊y����g���Ă���̂ł��傤�B�ƂĂ����낢�����͋C�ŁA�I�P�̒��Ƃ͂�����ƈ�����ʂ������Ă���Ă��܂��B�e�N�j�b�N�͊����A�ׂ����X�P�[���╝�L������ȂǁA�y�X�Ɛ������܂͌����ł��B�����A�������̍�i90�̑�R�y�͂̂悤�Ȃ������Ƃ����Ƃ���ł́A����������Ɛ[���̂�����ł��A���̍�ȉƂ̉��y�͏\���ɉ����Ă����悤�ȋC�����܂��B CD Artwork © Tudor Recording AG |

||||||

����E����ɍĊJ���ꂽ�o�C���C�g���y�Ղ��x�����w���҂Ƃ��Ĕ��ɗL���ȕ��ŁA���̃o�C���C�g�̃��C�u�^���͐����������[�X����Ă��܂��B1962�N��PHILIPS�̃X�^�b�t�ɂ���Ę^�����ꂽ�u�p���W�t�@���v�́A���t�A�^���Ƃ��ɍō��̂��̂Ƃ̕]�����Ȃ���Ă��閼�Ղł��B �������A���̂悤�Ȍ���ɂ�������ۂ̏㉉�̃��C�u�^���ł͂Ȃ��A�X�^�W�I�ł̃Z�b�V�����^���ɂȂ�ƁA�ނɑ���]���͒������ቺ���܂��B�ȂA���ۂɂ���ȃZ�b�V�����^�����d�����v���f���[�T�[���g�����ɂ��̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă���̂ł�����B In the theatre I believe that he was a Wagner conductor of supreme ability. But on records he was a total failure. [...] He was a nineteenth-century professional, and to the end of his life the gramophone was a newfangled toy. We could not do him justice.���ꂪ2007�N�ɂ͂���ȕ��ɖ�Ă��܂��B �u����̒��ł͖���̔\�͂����Ȃ������[�O�i�[�w���҂������Ɗm�M���Ă���B�������A���R�[�h��ł̔ނ͂܂�ŗ��悾�����B�E�E�E�ނ�19���I�I�ȃv���t�F�b�V���i���ł���A���ʂ܂Ń��R�[�h�͐V��Ȋߋ�����B�������ɂ́A�ނ𐳓��Ɉ������Ƃ��ł��Ȃ������B�v������ł��傤���A����͉pDECCA�̃��R�[�f�B���O�E�v���f���[�T�[�������W�����E�J���V���[�́uRing Resounding�v�Ƃ�������̒��̈�߂ł��B�ނ��V�����e�B�ƃE�B�[���E�t�B�����g���āA���[�O�i�[�́u�w�v�́A�����������ɂ͐��E�ōŏ��̃X�^�W�I�^���ɂ��S�ȔՂƂȂ郌�R�[�h�����͂��߂�ۂP�N�O�ɁA�������œ������R�[�f�B���O�E�G���W�j�A�̌��ɁA�����I�[�P�X�g���i�ƁA�����̎�j���g���Ę^�����ꂽ���̂��A���́u�����L���[���v�̑�P���Ȃ̂ł��B �����A�Ȃ�������SACD�ł̃N���W�b�g�́A�����Ȃ��Ă��܂��B�������肵�����ꂶ�����B�B  �������A����Ȑ���҂̎v���Ƃ͂���͂�ɁA���܂ł͂���ȃV���O���E���C���[SACD�ɂ��Ȃ肤��悤�ȁA�����N�I���e�B�̃��R�[�h���o���Ă����̂ł����B�������A�S�[�h���E�p���[�̘^���ɂ͈��|����܂��B�����ł̒ቹ�̏[���Ԃ�́A��́u�w�v�ɂ��̂܂p����Ă���̂ł��傤�B�����āA�N�i�b�p�[�c�u�b�V���̉��t���A�����J���V���[���l���Ă����K�i�ɂ͓��Ă͂܂�Ȃ��������A���g�̉s�����y�����̂܂ܓ`����Ă���悤�ȋC�����܂��B�O�t�Ȃł̃A�b�`�F�������h�ɂ͋����܂����ˁB �J���V���[���u20���I�ɂ͑Ή��ł��Ȃ��v�ƌ��������N�i�b�p�[�c�u�b�V���́u���R�[�h�v�́A21���I�ɂȂ��Ă���Ɛ����ɕ]�������悤�ɂȂ����̂�������܂���B LP�Ń����[�X���ꂽ���ɂ́A�Q���g�̗]���ɁA���̑O�N�ɂ�͂�E�B�[���E�t�B���Ƙ^�����ꂽ�A�u�_�X�̉����v�̏����Ƒ�P���̊Ԃ̊ԑt�ȂƁA��R���́u�����s�i�ȁv�̂Q�Ȃ������ĂĂ��܂����B���̌�ACD�����ꂽ���ɂ́A���̃J�b�v�����O�͊O����ĂP���ɂȂ��Ă��܂������A����̓V���O���E���C���[SACD�ł̒����Ԏ��^�ŁA���̂��Ắu���܂��v���������Ă��܂��B��������S�[�h���E�p���[�̘^���������Ɋy���߂܂��B SACD Artwork © Decca Music Group Limited |

||||||

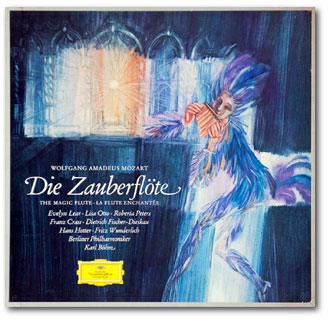

�l�I�ɂ́A����͐��U�ŏ��߂Ď����̂����Ŕ������I�y���S�ȔՂƂ����A�L�O���ׂ��A�C�e���ł��B�����炭�A�����Ղ��ŏ��Ƀ����[�X���ꂽ���ɍw�������̂ł��傤�B�����A���̍��͂܂�������Ƃ����Đ����u�܂ł��낦��قǂ̗]�T�͂���܂���ł�������A��]���̃T�t�@�C���j�̃J�[�g���b�W���t���������̃v���[���[�Ƀ��W�I���Ȃ��Œ����Ă��܂����ˁB���炭���ĉ��Ƃ��܂Ƃ��ȁu�X�e���I�v�ꎮ����������̂ŁA�����Ƃ����_�C���j��MM�J�[�g���b�W�Œ�����悤�ɂȂ������ɂ́A����LP�͂��j���ɂ��炳��Ē��������c�ȉ��ɕς���Ă����̂ł����B�������A30�p���̃^�[���e�[�u���ɏ悹�Ă݂�ƁA����͂��������ȃv���X�ł��o��ɔ���Ԃ����Ղ��������Ƃ�������܂����B ����Ȃ킯�ŁA���̃��R�[�h����͉����̂��Ȃ������ۂ����̂̂悤�Ȉ�ۂ��A�ŏ�����Ă��܂����ˁBCD�����ꂽ���͂����ɓ��肵���̂ł����A��͂肻��Ȉ�ۂ͂ʂ����܂���ł�������A�S�Ȃ��Ƃ������Ƃ�����܂���ł����B �ł�����A���̃V���O���E���C���[SACD�́A�v���Ԃ�ɁA�܂Ƃ��Ɍ��������Ă������蒮���@���^���Ă��ꂽ���̂ƂȂ�܂����B�܂��́A���܂œ��肵�Ă����Q��ނ�CD�Ƃ̉��̔�r�ɂȂ�܂��B���X��LP�R���A�U�ʂɎ��^����Ă������̂ł����A�ŏ��ɔ��������ɂ́A���ꂪ�R���g��CD�ɂȂ��Ă��܂����B�܂�A��Q����77���ȏォ�����Ă����̂ŁA�����ł�CD�P���ɂ��邱�Ƃ��o���Ȃ������̂ł��ˁB�����A����ł͂��܂�ɂ��]���������Ȃ��Ă��܂��̂ŁA�������[�c�@���g�̂������T�Ȃ̉��y�����Ȃ��W���N�V���s�[���u����x�z�l�v�S�Ȃ��J�b�v�����O����Ă��܂����B ����CD�̓W���P�b�g���I���W�i���Ƃ͈���Ă����̂ŁA���ꂱ���u�I���W�i���X�v��1997�N�ɁA���x�͂Q���g�ŏo�����̂������Ă���܂����B�����������SACD�Ɣ�ׂĂ݂�ƁA�ӊO�ɂ������CD�����Ȃ茒�����Ă������Ƃ�������܂��B�����̃N���W�b�g�ł͘^���G���W�j�A�̃M�����^�[�E�w���}���X���g���u�f�W�^���E���~�b�N�X�v���s�����Ƃ���܂�����A���̂����肪�����Ȃ̂ł��傤���B�I���W�i���X�̕��͕ςɉ�������Ă��銴�������āA�Ȃ��߂܂���B�����āASACD�͍ŏ��̃q�X�E�m�C�Y���炵����������Ă��āA�ƂĂ��i�`�������ȕ��͋C���Y���Ă��܂��B����́A���܂ŕ����Ă�������ۂ@����ɂ͏\���Ȃ��̂ł����B   ���t���̂́A���܂ő����̐l�ɂ���Č���Ă������̂ł�����A���܂���t�������邱�Ƃ͂���܂���B�����_�[���q�͍ō��̃^�~�[�m�����Ă���܂����A�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�̃p�p�Q�[�m�Ƃ��������ȃL���X�e�B���O�����ꂵ���Ƃ���A���������w�͂�����Ǝ�́A���Ƀs�[�^�[�X�̖�̏����͊ԈႢ�Ȃ��~�X�L���X�g�ł��傤�B����ƁA��͂�u�R�l�̓��q�v�͏��N�ɉ̂��Ăق��������B ���̘^���̓����́A�O�X�^�t�E���h���t�E�[���i�[�Ƃ����A�����x�������E�h�C�c�E�I�y���̑��ē��������o�Ƃ̎�ɂ���āA�Z���t�̕������������艉�o����Ă���Ƃ������Ƃł��B�����܂ł���Ă��郌�R�[�h�Ȃ�āA����܂����B�����ł́A�����炭�[���i�[�ɂ���ăR���p�N�g�ɐ�l�߂�ꂽ�Z���t���A�̎肽���ɂ���ĂƂĂ����������ƌ���Ă��܂��B SACD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

����̔Ō��́A�A�J�f�~�A�E�~���[�W�b�N�Ƃ����A�y���̐��X�Ƃ��ėL���ȂƂ���ł��B�����ł͖������������Ė����Ŕz�z���Ă��܂����A���̓��e�͂Ƃ��Ƃ�}�j�A�b�N�A�ł�����A����ȍ�������̂悤�Ȃ��̂Ɋւ��Ă͂���̕��ɈႢ����܂���B������Ɛ��{���G�ŁA�����Ԃ��������ꂽ�肵�܂����B �������A��������̏����ꂽ���̂ɂ́A����ȑe���ȂƂ���Ȃǂ͔��o������܂���B����܂ł͑S���C���t���Ȃ������悤�ȁA�I�[�P�X�g���̊NJy��Ɋւ���^�₪�A�����玟�ւƖ����ɉ�����Ă����̂ɂ́A�����Ȃ���̃X�b�L���������킦�܂��B �S�̂́A���㏇�Ɂu�o���b�N����v�A�u�ÓT�h����v�A�u19���I�v�A�u20���I�v�S�̃p�[�g�ɕ������Ă��܂��B�����ł́A���ꂼ��̎���ł̗l�X�ȗv�����y��ɂ����炵�����j������Ă��܂��B�ŏ��́u�o���b�N����v�ł́A�u�y��̐����v�Ƃ����L�[���[�h���p�����Ă��܂��B�������A���́u�����v�Ƃ����Ӗ����A�l�K�e�B���Ȃ��̂ł͂Ȃ��|�W�e�B���ɂƂ炦���Ă���̂��A���j�[�N�Ȏ��_�ł��ˁB����A���͂��̂悤�Ȏ��_�̕������ł́u���ʁv�ɂȂ��Ă���̂ł����A����͕ێ�I�ȃN���V�b�N�E�t�@���S�̂ɂ͂Ȃ��Ȃ��Z�����邱�Ƃ͂Ȃ��A�Ƃ����Ӗ��Łu���j�[�N�v�Ȃ킯�ł��B ����́A�Ⴆ�o���b�N����̃t���[�g�ł���t���E�g�E�g�����F���\�ɂ́A�w���ȊO�̃L�[���قƂ�Ǖt���Ă��Ȃ��̂ŁA�ψ�Ȕ����K�𐁂��͔̂��ɓ���̂ł����A������@�\�I�Ȍ���t���[�g�ɂ͋y�Ȃ����_�ƂƂ炦��̂ł͂Ȃ��A���ɂ���ĉ��F��ς��邱�Ƃ��ł���Ƃ����u�����v�ƂƂ炦��Ƃ����悤�Ȏ��_�ł��B �u�o���b�N����v�Ɓu�ÓT�h����v�A����Ɂu19���I�v�ɂ��o�ꂵ�Ă���̂��A�g�����{�[���ł��B��X�A���̊y��ɂ��Ă͋^��Ɋ����Ă���_�����X����܂����B���̍ő�̂��̂́A���̊y�펩�̂̓o���b�N�ȑO���炠�����Ƃ����̂ɁA�I�[�P�X�g���̓T�^�I�ȃ��p�[�g���[�ł���u�����ȁv�Ƃ����W�������̍�i�ōŏ��Ɏg��ꂽ�̂́A����ƃx�[�g�[���F���̌����ȑ�T�Ԃ����ꂽ���Ȃ�ł�����ˁB����ȋ^��ɑ��钘�҂̓����͖����ł��B����́A�u�g�����{�[���͋���Ƃ����t�B�[���h�𒆐S�Ɏg���Ă����v�Ƃ������̂ł��B�ł�����A��ȉƂ����̊y����g�����ɂ́A���Ȃ��炸�u�@���I�v�ȃC���[�W�������A�Ƃ��q�ׂ��Ă��܂��B �����A�����Ȃ�ƁA���ꂾ������̂��߂̉��y��������o�b�n�����̊y����g���Ă��Ȃ������̂͂Ȃ����A�Ƃ����V���ȋ^�₪�N���Ă��܂��B����ɑ��Ă��A���҂́u�o�b�n�̓v���e�X�^���g����������v�Ɛ������Ă��܂��B�g�����{�[��������悤�ȉؗ�ȉ��y�̓J�g���b�N�����̂��̂ŁA�v���e�X�^���g�ł͂��̂悤�Ȃ��͉̂��t����邱�Ƃ͂Ȃ������̂��A�ƁB����A�܂��ɖڂ��炤�낱��������v���ł��B ����ɁA����ȃg�����{�[���ɂ��Ă��A�ȑO�̒�����Q�l�ɍ�点�Ă����������������̃R���e���c�Ɋւ��āA����ɐ[���l�@�������Ă���Ă��邾���ł͂Ȃ��A���ۂɁu�o�X�z�����v�����t���Ă���ʐ^�����邱�Ƃ��ł���̂͊������̂ł��B �Ō�́u20���I�v�ł́A�W���Y�o���h��~���[�W�J���̃s�b�g�ł́u�}���`���[�h�v�������Ă��܂��B����������[���e�[�}�ł����A����Ɋ֘A�����āA���[�O�i�[���������z�Ńz�����t�҂������ւ��ĉ��t�ł���悤�Ȋy��u���[�O�i�[�`���[�o�v���J�����Ă����̂��A�Ƃ�����������̎������ƂĂ��V�N�ł��B Book Artwork© ACADEMIA MUSIC LTD. |

||||||

����́A2015�N10���ɘ^�����ꂽ�V�����A���o���ł́A���肵�����̂ł͏��߂āA���̘^���t�H�[�}�b�g���uDSD128�v�Ɩ��L����Ă��܂����B�����N�̂P���ɘ^�����ꂽ���̂ł͂܂��uDSD�v�Ƃ����\�L��������܂���ł�������A���̍��͂܂��uDSD64�v�������̂ł��傤�ˁB���悢�悱�̃��[�x����SACD����u�n�C�E�T���v�����O�E���[�g�v���̗p����悤�ɂȂ����̂ł��傤�B �����Ȃ�ƁA�n�C���]�����̔z�M�T�C�g�ł́A����DSD128�̉���������ł���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������҂����܂�̂ł����ADSD����Ɉ����Ă���T�C�g�ł��ADSD64���������Ă��܂���ł����B�c�O�i�������A���{�̃T�C�g�ł�DSD���̂��̂������[�X����Ă��܂���j�B �X�e�B�[���E���C�q�̏����̍�i��LSO LIVE�̂悤�ȃ��[�x������o��Ȃ�Ă�����ƈӊO�ȋC�����܂����A���̃I�[�P�X�g���ł̓}�C�P���E�e�B���\���E�g�[�}�X����Ȏw���҂���������i1990�N��j����A���C�q�̍�i�͗ǂ����t���Ă����̂������ł��B�Ƃ������́A���̃��C�i�[�m�[�c�Ɍf�ڂ���Ă���A��ȑŊy��t�҂̃j�[���E�p�[�V�[����̂��́A���̒��Ŕނ́A���́A�ނ����S�ɂȂ��đŊy��p�[�g�����Ř^�����ꂽ���̃A���o���́A���C�q��80�̒a�����̂��߂̃I�}�[�W�����Əq�ׂĂ��܂��B�g���ł��ˁi����́u���܂イ�v�j�B �����ł����A����80�ɂȂ�̂ł����B�Ƃ������Ƃ́A���̑O�̃y���f���c�L�Ƃ͂R�������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��ł��ˁB�ƂĂ�����ȕ��ɂ͌����܂���B�������A���ꂼ��ɃW�������̈قȂ�A�[�e�B�X�g����̃��X�y�N�g���Ă���A�Ƃ������ʓ_�͂���܂��B�����A�y���f���c�L�Ɋւ��ẮA����͂��Ắu�O�q���y�v����̍�i�݂̂ɑ�����̂Ȃ̂ł����A���C�q�̕��͂��ׂĂ̎���̂��́A����ɁA������������N���V�b�N�̐l���̓��b�N�A����ɂ̓q�b�v�E�z�b�v�n�̐l�̕������V���p�V�[�������Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����قǁA���E�����Ƃ���ł̐l�C���ւ��Ă���悤�ȋC�����܂��B�Ƃ������A�ނ̍�i�͂͂����āu�N���V�b�N�v�Ȃ̂��A�Ƃ��������ƌ@�艺�����Ƃ���ł̖₢�������K�v�Ȃ̂ł��傤�B �����A���C�q�̏ꍇ�́A�u�N���V�b�N�v�Ƃ��u���㉹�y�v�Ƃ������g�ɂ͂߂ċc�_����邱�Ǝ��̂��A���܂�ӂ��킵���͂Ȃ��̂ł���B�����ɂƂǂ܂��Ă��邤���́A���Ƃ����������̂悤�Ȍ����Ⴂ�̕]���ɂ��炳��Ă��܂����Ƃ͔������܂���B ���̃A���o���ʼn��t����Ă���̂́A�܂��͗L���ȁuClapping Music�v�ł��B���C�q�̏o���_�͍ŏ����́u�u�s�A�m�E�t�F�C�Y�v�Ɍ�����悤�ȁA�Q�l�̉��t�Ƃ��S�������J��Ԃ��̉��^���Ɏn�߂āA�����Е����ق�̏����e���|�𑬂߂邽�߂ɐ�����Y����̌�����Ƃ����u�t�F�C�Y�E�V�t�g�v�̋Z�@�������킯�ł����A���̍��ɂȂ�ƁA���́u�Y���v��������J�ړI�ŕs�m��ȕ������Ȃ��Ȃ��āA�����Ȃ艹������V�t�g����A�Ƃ��������ɕς���Ă��܂��B�����炭�A���̎��_�Ń��C�q�́u���㉹�y��ȉƁv����u�W������������ȉƁv�ɕς�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ����ȁA���Y���������ǂ���A�ʓ|�������N���V�b�N�̉��y����(�u����Ƃ͕Ό���A���t���邱�Ɓv�ƍ����I���������Ă܂����j���Ȃ��Ă����t�ł����i�̂��ƂɁA�����������G�ɂȂ����uMusic for Pieces of Wood�v���o�āA�uSextet�v���͂��߂鍠�ɂ́A���C�q������1985�N������ɂ��ǂ蒅�����L���ȃn�[���j�[������̊m���Ȑ��ʂ𖡂키���Ƃ��o���邱�Ƃł��傤�B ���҂��Ă����^���́A���C�u�Ƃ������ƂŃ}�C�N�̃Z�b�g�ɖ�肪�������̂ł��傤�A�uMusic for Pieces of Wood�v������ł͕ςȊ����N�����Ă��Ă�����ƃm�C�Y���ۂ����ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B���ꂾ������A�ʂ�DSD128�Œ����K�v�͂���܂���B SACD Artwork © London Symphony Orchestra |

||||||

�����A�����Ř^������Ă���Ȃ̒��ł́A�����炭���ꂪ���^���ƂȂ�uDies illa�v�ȊO�́A�S�Ċ��ƍŋ�NAXOS�̃A���g�j�E���B�b�g�ɂ���A�̃V���[�Y�ɂ���āA����ƑS�������I�[�P�X�g���ƍ����c�ɂ���Ę^������Ă���̂ł��ˁB�u���_�j�G�����́v��2005�N�A�u���A�_���x���g���́v��2010�N�A�u�_���B�f���ҁv��2006�N�ł��B�������A�����͘^���X�^�b�t������Ɠ���CD ACCORD�Ȃ̂ł�����A��ɘ^�����������B�b�g�͋C������������͂��Ȃ������̂ł��傤���ˁB 2014�N��11���X���Ƀx���M�[�̃u�����b�Z���ŏ������ꂽ�y���f���c�L�̑�ȁuDies illa�v�́A���̌㗂2015�N�R���ɂ̓����V�����Ń|�[�����h�������s���܂��B����́A���̒���̂U���ɂ�͂胏���V�����Ř^�����ꂽ���̂ł��B2014�N�Ƃ����̂͑�ꎟ���E��킪�͂��܂���100�N�Ƃ����N�ł�����A�ނ͂��̐푈�̋]���҂𓉂ނ��߂ɂ��̋Ȃ�������̂������ł��B�ނ̑�̂̍�i�Ɂu�L���̋]���҂̂��߁v�Ƃ������t������L���ȋȂ�����܂����A����͂��̂悤�ȁu��t���v�ł͂Ȃ��A�����Ɓu���ށv�C�����������č���Ă����̂ł��傤�B �R�l�̃\���X�g�ƍ����A�����đ�Ґ��̃I�[�P�X�g���Ƃ����A�Ȃ�ł������̎��̉��t�Ƃ͑S����1,000�l�ɂ��Ȃ��Ă����Ƃ������̍�i�́A���{��̃^�C�g�����u�{��̓��v�ƌĂ��̂��A�ƁA�㗝�X�̃C���t�H�ɂ͂���܂����A����͌����ȈӖ��ł͐������͂���܂���B�y���f���c�L�������ō̗p�����A�u���N�C�G���v�̂Q�ڂ̃p�[�g�ɓ�����u�Z�N�G���c�B�A�i�����j�v�̒���ȃe�L�X�g�́A����S�̂��u�{��̓��v�ƌĂ�Ă��܂����A����́A�ŏ��̌��t���uDies irae�v�Ŏn�܂邩��A���̓��{����p���Ă��̂悤�ɌĂ�Ă���̂ł��B�������A���̍�i�̃^�C�g���́uDies illa�v�A�ȂA�����ɈႢ�܂��B ����́A���̃e�L�X�g�̍ŏ����uDies irae, Dies illa�v�Ŏn�܂�Ƃ��납��A���̂Q�ڂ̃t���[�Y���^�C�g���ɂ����̂ł��傤�B����́u�{��̓��Ȃ�A���̓������v�Ɩ�Ă��܂�����A�uDies illa�v������������u���̓��v�ƖȂ�������Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ł��A�u�y���f���c�L��ȁw���̓��x�v�Ȃ�āA�Ȃ��Ԕ����ł��ˁB ���́A�ނ͂����������̕����̃e�L�X�g�͎g���Ă͂��܂���B�����̓J�b�g���āA���[�c�@���g�̍�i�Ō����ƁA�u�Z�N�G���c�B�A�v�̂Q�ȖځA�uTuba mirum�v�Ńo�X�̃\���ɑ����ăe�m�[���̃\�����̂��n�߂�uMors stupebit et natura�v�Ƃ����e�L�X�g�̕���������n�߂Ă���̂ł���B�����Ȃ�ƁuDies illa�v�͂Ȃ�����Ȃ����A�Ǝv���邩������܂��A���S���Ă��������i�ӁA�Â��j�A�Ō�̕��̗L���ȁuLacrimosa�v�ɑ����̂��A�udies illa�v�Ȃ�ł��ˁB�u�܂̓��Ȃ�A���̓������v�ł��B �Ƃ������Ƃ́A�ނ����C���ɍl���Ă����͖̂`���́uDies irae�v�ł͂Ȃ��A�Ō�̂��̕����������̂ł��傤���B���邢�́A�P��1967�N�ɂ��łɁuDies irae�v�̃^�C�g���ŕʂ̋Ȃ�����Ă����̂ŁA����Ƃ̍��ʉ���}���������̂��ƂȂ̂ł��傤���B������ɂ��Ă��A�܂��ɔނ̍ŋ߂̍앗�ɂǂ��Ղ�������u�e���݂₷���v�Ȃł��邱�Ƃ����͊m���ł��B���܂��Ɂu�`���[�o�t�H���v�Ƃ����A�������r�ǂ𑩂˂��y����g���Ă���̂��A���܂��B ���R�̂��Ƃł����A���̋ȂŃ��B�b�g�̉��t���璮�����Ă����V�j�J���Ȏ��_�́A�����ł͂��ꂢ�����ς�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B CD Artwork © Warner Music Poland |

||||||

���́A����LP���u�N���V�b�N���^��106���ɃK�C�h�v�ł����グ���Ă����̂ł��ˁB����2xHD�Ƃ����Ƃ���́A����ȁu���^���v�ƒ�]�̂�����̂�T���o���Ă��āA��������}�X�^�[���ă��X�i�[�ɓ͂���Ƃ����̂��|���V�[�Ȃ̂ł��傤�B ���̃A���o���́A�O��̃h���B�G���k����肵���ue-Onkyo�v�ň����Ă��܂����B�������A�Ȃ��������DSD�̓����[�X����Ă��Ȃ��āA24/192��PCM��������ł��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă����̂ł���B�ǂ�ȃt�H�[�}�b�g�Ŕ̔����邩�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ́A�����܂Ń��[�x���̕��j�Ō��܂�̂��Ǝv���Ă��܂�������A������Ǝc�O�ł͂������̂ł����A�d�����Ȃ��̂ł���192FLAC�őS�ȃ_�E�����[�h���Ă��܂��܂����B �Ƃ��낪�A���̃T�C�g�ׂĂ݂�ƁA�A�����J�́uDSD Native�v�Ƃ����A���O�̒ʂ�DSD�ɓ������āu���i�v�������Ă���Ƃ���ŁA�Ȃ�Ƃ��̃A���o����128DSD�������ƈ����Ă���ł͂���܂��B���[�x������͂�����DSD�͒���Ă����̂ɁA�Ȃ���e-Onkyo�͓ƒf�ł����̔����Ă��Ȃ������̂ł��ˁB �����������̂ŁADSD Native�ŁuLacrimosa�v�������Ă݂܂����B����������A�P�Ȃ��������Ă��Ȃ��̂ɁA�u�b�N���b�g��PDF���t���Ă��܂�����B����́A���̃��[�x�������삵�����́B�����ɂ͂�������W���P�b�g�摜��A�g�����X�t�@�[�̍ۂɎg�����e�[�v���R�[�_�[��R���o�[�^�[�̋@��Ȃǂ̃f�[�^���L�ڂ���Ă��܂�����Be-Onkyo�͂����ł��A���[�x����������Ɨp�ӂ��Ă������̂�����҂ɓ͂��邱�Ƃ�ӂ��Ă����̂ł��ˁB�{���ɁA���̃T�C�g�ɂ͂�����ʂł������肳�����邱�Ƃ���ł��B����ł́u�C�[�E�I���L���[�v�ł͂Ȃ��A�u�C�[�J�Q���E�I���L���[�v�B �̐S�́u���N�C�G���v�̉��͂ǂ��Ȃ̂ł��傤�B����͂����A�^�����ꂽ�����R�u����̖L���ȃA�R�[�X�e�B�b�N�X�����S�Ɏ�̓��Ɏ��߂��f���炵�����ꂪ��O�ɍL����܂��B���ɁA�e�B���p�j�ƃg�����y�b�g�̃��Y�����������ɐ���ł��āA�������Ƃ������ɂ��̑��݊������������肪�A�ƂĂ��h���}�e�B�b�N�B����̍����́A������\�v���m�A�x�[�X�A�e�m�[���A�A���g�Ƃ����k���X�^�C���̕��ѕ��ł����A���̊O���Ɠ������m�����悭�d�Ȃ荇���Ă��܂��u�����h����Ă����ɁA�|���t�H�j�[�ł͂��ꂼ��̐�������������Ɨ����Ă���Ƃ����A�G�L�T�C�e�B���O�ȉ���ݒ�ł��B���ܒj���ɂ͂�����Ɗ撣�肷���̐���������܂����A���ꂪ���y�������邱�Ƃɂ͂Ȃ��Ă��܂���B ����ȃT�E���h�Ɏx����ꂽ�V�����h�̎w���Ԃ�́A��{�I�ɂƂĂ����₩�ň��S���Ē����Ă�������̂ł����B�����A�uRex tremendae�v�ō����ɂ����t�_��v�����Ă��邠����́A���̍��ɂ��Ă͐�i�I�ȃA�v���[�`�������܂��B����ɁA�uRecordare�v�ł͖`���̃`�F�����\���Œe���Ă���悤�ɒ������܂����A�Ȃɂ���Č��y��̃v���g�����炵�Ă���Ƃ��������悤�ł����B�uLacrimosa�v�ł͊ԈႢ�Ȃ����@�C�I�����̐l���������Ă���̂ł��傤�B����͂������̗B���DSD�ŁA���͂����蕪����܂��B��͂�ADSD128�́A192PCM�𖾂炩�ɏ����Ă���̂ł��ˁB�Ԃ��Ԃ����c�O�Ȃ��Ƃ����܂����B FLAC Artwork © Proprius Music AB |

||||||

���̃��[�x���́A�A���h���E�y���[�Ƃ����v���f���[�T�[�ƁA���l�E���t�����Ƃ����G���W�j�A�������ʼn^�c���Ă��܂��B���ꂼ��X�����L�����A���������l�����ł����A�����ł͖��O�̒ʂ�A���ʂ́uHD(High Definition)�v�̂Q�{�̑N���x�̉�����ڎw���Ă���悤�ł��B�u������Ă��܂��ƁA���Ȃ��͂��͂�MP3�ɂ͖߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�ȂǂƂ��������I�ȃR�s�[���A�ނ�̃T�C�g�ɂ͗x���Ă��܂��B ���́A�ނ�͊�{�I�Ɂu�^���v�Ƃ�����Ƃ͍s�킸�A���łɃ����[�X����Ă��鉹���Ɏ�������āA�n�C���]�p�̃f�[�^�����グ��Ƃ�����Ƃ������ς�s���Ă���̂ł��B�����́A���������u���}�X�^�����O�v���̃��[�x���ł��B ���ۂ̔ނ�̍�Ƃ́A�܂�������DXD�i24bit/352.8kHzPCM�j�� DSD�i���邢�� DSD 2 �j�Ƀg�����X�t�@�[����Ƃ��납��n�܂�A����Ƀ��}�X�^�����O���s���A��ʓI�ȃn�C���]������24/48����ō���24/192�A������DSD 2�܂ł̃f�[�^�����Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤�B���ɁANAXOS�̉�����p�������ɂ́A���̂悤�Ɂu2xHD-Naxos�v�Ƃ������[�x������t���Ă��܂��B�����A���̏ꍇ�A�����̂�NAXOS���[�x�������ł͂Ȃ�NAXOS���̔��Ɋւ���Ă���PROPRIUS�Ȃǂ̃��[�x�����܂܂�Ă���悤�ł��B �Ƃ������ƂŁA���̃��[�x����5.6MHzDSD�̃��C���i�b�v�����Ă݂���A�����ԑO��CD�Œ����Ă����������̃A���o�������ŋ߂���ȃ��}�X�^�����O���{����Ĕz�M���n�܂��Ă������Ƃ�������܂����B�����ŁA���ꂪ�ǂ̒��x�̂��̂Ȃ̂������Ă݂悤�ƁA�t���A���o���ł͂Ȃ��u�t���[�g���t�ȑ�Q�ԁv�������Ă݂āACD�̉��Ɣ�ׂĂ݂邱�Ƃɂ��܂����B ����́A�`���̂��Ȃ₩�Ȍ��y��̉����������ŁACD�Ƃ͑S���ʕ��ł��邱�Ƃ�������܂����B�܂��A���y��̉��F���Ⴂ�܂��BCD�ł͍������ƂĂ��d���A�͂����茾���Ē������Ԓ����Ă���̂͋�ɂɊ������鉹�Ȃ̂ł����A����DSD�͂���ȍd���͔��o���Ȃ��A�����܂ŐL�т₩�ȉ��ł��B���R�A���܂ł����̉��̒��ɐZ���Ă������Ƃ����~�����A�������R�ɐ��܂�Ă��܂��B���������ōK���ɂȂ��Ƃ������炬���A����͂Ȃ��Ȃ�CD�ł͖��키���Ƃ��o���Ȃ��������o�ł��B �����āA���ꂼ��̊y�킪�ƂĂ����̓I�ɒ�������Ƃ����A����̓n�C���]�ł܂������邱�Ƃł����A���ꂪ����قǂ͂����肵�Ă�����̂��Ȃ��Ȃ����ڂɂ�����Ȃ��ł��傤�B�ςȚg���ł����ACD�ł͂��ꂼ��̉����R�[���^�[���̂悤�Ȃ��̂łׂ����肭���������Ă�����̂��A����DSD�ł́A����ȃx�^�x�^�����ꂢ�����ς���āA�s�J�s�J�ɂȂ�������������������ƒ������Ă���A�݂����Ȋ����ł��傤���B�����O�t���I����Ă���Əo�Ă���K�����̃t���[�g�́A�ЂƂ���P���ăs�`�s�`���Ă��܂��B ��R�y�͂̃����h�ł́A�܂�Ń}���`�`�����l�����烊�~�b�N�X�����݂����ɁA�y��̃o�����X�܂ł�����Ē������Ă���Ƃ��낪����܂����B����́A�Ō�̕��Ńt���[�g�\���ɗ��ݕt���\���E���@�C�I�����BDSD���ƁA�܂�ŃX�|�b�g���C�g�𗁂т��悤�ɁA�������蒮�����Ă��܂���B ����́A�^�����鎞�Ƀn�[�h�f�B�X�N�Ɏ��߂�ꂽ�͂��̉���CD�ɂȂ�Ƃ����Ɂu����āv���܂��Ă��邩���A�[�I�ɕ������Ă��܂��Ƃ����A����Ӗ����낵�����̂ł��B����ɂ��Ă��A���̋ƊE�ł͂��������t�@�C���ɂȂ����ʗp�́u�i�ԁv��t���悤�Ƃ͂��Ȃ��̂ł��傤���B DSD Artwork © 2xHD-Naxos |

||||||

���ƂƂ��̂�����ɉ��A���B

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |