|

|

|

|

![]()

足軽の結婚。.... 佐久間學

この合唱団は2005年に、今回の指揮をしているマテュー・ロマーノによって創設されました。メンバーは全てプロフェッショナルな歌手たちです。今回のフォーレでは、ソリストも合唱団のメンバーが務めていますから、そのレベルの高さはかなりのものがあります。 レパートリーは多岐に渡り、有名な合唱曲はもとより、非常に珍しい作品も演奏し、時代的にも現代までの5世紀に及ぶ作品を取り上げています。もちろん、出来たばかりの新しい作品を演奏することもあります。 このCDのブックレットには、44人のメンバーがクレジットされています。ただ、ここではフォーレの他にプーランクとドビュッシーの作品が収録されていますが、それぞれのメンバーが微妙に変わっていますから、曲の編成に応じてフレキシブルにメンバーを集めているのでしょう。 指揮者のロマーノは、常々ロトとの共同作業を行っていて、オーセンティックな演奏を目指しているようです。今回の録音でもレ・シエクルのメンバーはしっかりこの曲が初演された時代の楽器を使っています。ただ、ご存知のようにこの曲では何度か改訂が行われてその都度曲の編成やオーケストレーションが変わっていますから、何をもって「初演」とするかは微妙です。 ここでは、しっかり「1893年1月21日に演奏されたときの楽器編成」と表記されており、楽譜については「1893年稿」とありますから、その時点、つまり「第2稿」が初演された時になるのでしょう。厳密なことを言うと、その時には「Offertoire」の両端の「O Domine」の部分は演奏されていなかったはずですが(その時の演奏を再現したものがこちらです)、ここではそれも含めて演奏されているのがちょっと謎です。このあたりは諸説あるようですから深くは追及しないでおきましょう。 ここで実際に使われている楽譜は、何の表示もありませんがその「1893年稿」のうちの「ネクトゥー/ドラージュ版」です。これを「ピリオド楽器」で演奏したものは、そもそもこの版の楽譜で演奏されて最初に評判になった1988年のヘレヴェッヘによる録音と、先ほどのリンクの2014年のクロウベリーによる録音しかなかったはずですから、それだけでもこれは貴重なアルバムです。というか、もう一つの「1893年稿」である「ラッター版」ではそのようなピリオド志向の録音がないのは、楽譜自体がオーセンティックではないことの表れなのでしょうか。 合唱の方も、しっかり「ピリオド志向」となっているのは、ラテン語の発音が通常聴かれるものとは全く異なっていることでわかります。これは、かつてヘレヴェッヘが1900年稿(第3稿)を録音した時に行っていたことですね。 その合唱は、フランスの合唱団とは思えないほど、機能的な演奏を聴かせてくれていました。ほとんどビブラートはかけないピュアな音色で、ハーモニーは最初からピッタリ合っていますし、表現も的確です。まさに胸のすくような歌い方なのですが、逆に物足りなさを感じてしまうのは贅沢な悩みです。 それが、カップリングのプーランクの「人間の顔」と、ドビュッシーの「シャルル・ドレルアンの3つの歌」では、ガラリと変わって肉感的な表情をさらけ出しているのですから、すごいものです。ドビュッシーでは、なんと初稿での演奏、3曲目などは全く別物になっていました。プーランクでの最後の「ハイE」も完璧です。 CD Artwork © Little Tribeca・Aedes |

||||||

東日本大震災の復興支援としてのイベントだったのでしょうが、肝心のアバドが病に倒れたため、このオーケストラの来日はキャンセルされてしまい、当初の計画は見る影もない、なんともショボいものになってしまっていましたね。 そのアバドも、結局その翌年に他界してしまい、このオーケストラの指揮者も何人かが登場していましたが、最終的に今のシャイーに固定されたようですね。 その、8月23日と24日のコンサートを編集したものが、このBDです。映像では、各パートにどこかで見たようなメンバーがたくさんいましたね。ただ、フルートの1番はジャック・ゾーン、この人のラヴェルはちょっと聴きたくないような気もします。 音声はもちろん5.1サラウンド。会場のルツェルン・カルチャー・コングレスセンター・コンサートホールを埋め尽くした聴衆の息遣いまで感じられるような気がします。もちろん、ホールは満席です。このホール、5階席まであってかなりお客さんが入りそうですが、実際の座席数は1840なんですって。意外とコンパクトなんですね。ここの豊かな残響は、そんな「狭さ」のおかげなのでしょう。  そして、このあとシャイーは驚くようなことをやってくれました。この曲が終わっても指揮棒を下ろすことはせず、そのまま次の「ラ・ヴァルス」を始めたのです。同じ「ワルツ」を素材にした曲でも、この2つの作品はかなりテイストが異なっています。それをあえてあたかも1つの作品であるかのように続けて演奏するというのは、どのような意味を持っていたのでしょうか。確かに、このことによってそれぞれの違いと、そして共通する部分がはっきりと浮き出てきたことは間違いありません。そして、それはそのままそれぞれの曲の魅力をさらに高めることにつながっていたのだ、と思いたいものです。 そして、その次のプログラムも、「ダフニスとクロエ」の「第1組曲」と「第2組曲」を続けて演奏する、という方法をとっていました。ご存知のように「第1」は前半の抜粋、そして「第2」は後半の全曲ですから、この2つの組曲を続けて演奏しても決して全曲にはならないのですが、音楽的に必要な部分は網羅されていますからこれはこれで完結された演奏となるのでしょう。 この曲の中では打楽器で、「ジュ・ドゥ・タンブル」という指定のパートがあります。これは、「鍵盤グロッケンシュピール」のことですが、ここでは普通の「鉄琴」が使われていましたね。 そして、最後に演奏されたのが「ボレロ」です。管楽器のソリストたちが次々に名人芸を聴かせてくれるという曲ですから、このオーケストラにとっては聴かせどころが満載です。どの楽器も、しっかりと自分を主張した演奏を聴かせてくれていました。ですから、そんな中ではエキストラのソプラノ・サックス奏者などは、あまりに平凡すぎて、逆に目立っていましたね。ここでは、映像でもそれぞれの奏者が終わるときにフォーカス・アウトするという臭い演出を行っていました。 演奏が終わると、観客は全員総立ちになってのスタンディング・オベーション、こんな「のだめ」みたいなことが、本当に起こるのだね。 BD Artwork © Accentus Music |

||||||

今回のアルバムは、2017年の10月に録音されたチャイコフスキーの「交響曲第4番」と、2018年6月に録音された「展覧会の絵」というカップリングです。 ノセダとロンドン交響楽団との共演では、こちらのヴェルディを聴いていましたから、今回のチャイコフスキーでもアグレッシブな演奏を期待していました。しかし、そんな期待は見事に裏切られてしまいました。冒頭の金管のファンファーレは、なんとも軟弱で、腰砕けだったからです。しかし、そのように感じたのも最初だけ、逆に、これはノセダがあえてこの部分をまるでハリウッド映画の冒頭のように「カッコよく」演奏することを避けていた結果なのではないか、と思えるようになってきます。これは、ある意味ステレオタイプに陥っていたこの曲の演奏に、全く別の方向から光を当てるという、恐るべき演奏だったことに、やがて気づくことになるのです。 それは、ここに続くメインテーマのアウフタクトが、まるですすり泣くような情感たっぷりの様相で現れたときに確信となりました。そう、このファンファーレは、まさに「葬礼」にこそふさわしいものだったのです。このアウフタクトが出現するたびに停滞するその歩み、そんな情景がこの曲から湧いてくることなど、考えてもみませんでした。 ですから、第2楽章のオーボエ・ソロも、そのような設定下ではただの「哀愁に満ちた」メロディで終わるわけはありません。そして、第3楽章では、弦楽器のピチカートの、ほとんど聴こえるか聴こえないほどのピアニシモにも驚かされます。楽譜上は「p」ですが、これはまさに最後の交響曲の中に現れる「pppppp」にも匹敵する世界でしょう。 そして迎える終楽章の爆発的な嵐。これまでの押し殺された情感が一気に爆発する瞬間です。別にそれをもってこれを「名演」と讃えるつもりはありませんが、これは確実に確かなメッセージが込められた演奏ではないでしょうか。 録音も、ホール全体が響きに包み込まれている中で、それぞれの楽器がしっかり存在感を示している素晴らしいものでした。ここではSACD(64fs)の倍のサンプリング周波数(128fs)のDSDというフォーマットが採用されていますから、そのおかげでしょう。 さらにより新しい「展覧会の絵」ではそのさらに倍の256fsというフォーマットが採用されていますから、いったいどれほどのサウンドが聴けるのかと期待したのですが、それほどのものではありませんでした。というより、いくらそのようなハイスペックで録音されていても、それはSACDのために64fsにダウンコンバートされてしまうのですから、実際に聴くのは不可能です。それを可能にするために、このレーベルのSACDには以前はBD-Aも同梱されていたのですが、最近はもうそういうことはやっていないようですね。かなり残念です。さらに、スペック云々以前にエンジニアのポリシーの違いもありますし。 演奏に関してはチャイコフスキーほどに惹かれるところはありませんでした。それより、こちらで指摘した「キエフの大門」での最後でバスドラムを他のパートより1拍遅らせて叩くという、新しい楽譜では完全にミスプリントとされている部分をそのまま演奏しているのは、ちょっとお粗末です。門下生としてはゲルギエフ先生に逆らうことは出来ないのでしょうか。 SACD Artwork © London Symphony Orchestra |

||||||

まずバッハの方は、最近はめっきり少なくなってきた、「1パート2人」という少人数の合唱で、その人たちがソロも歌うという形の演奏です。もちろん、オーケストラはピリオド楽器を使った「コンチェルト・デ・バッスス」という団体です。この名前は、バロック音楽の基本が低音(Bassus)だということで付けられたそうですから、バロック時代の作品を主に演奏しているのでしょう。 それは、早めのテンポでとても生きのいい演奏でした。アリアでは、ソリストたちはこの曲ではあまり聴いたことのない、大幅に装飾を加えた歌い方で、「バロック」を演出してくれています。 ただ、その人たちが合唱パートを歌う時になると、なにかソリストとしてのクセが出てきてしまって、ちょっと居心地が悪く感じられてしまいます。例えば、細かいメリスマなどを、あまり正確には歌わずに適当に切り上げてしまう、といったような歌い方ですね。 そして、2017年に作られた、ロベルト・マクシミリアン・ヘルムシュロットというドイツの作曲家の新作「ルーメン」が続きます。ブックレットにはこの1938年生まれの重鎮作曲家自身が執筆したコメントが掲載されていますが、どこから委嘱されたものなのかということには全く触れられていません。まあ、裏ジャケットには2017年の宗教改革500年のロゴなどが入っていますから、そのあたりの関係者からの委嘱なのでしょう。 ただ、ここでは、そんなキリスト教がらみのテキストだけではなく、ユダヤ教、キリスト教、そしてイスラム教という3つの宗教のコラボレーションという形を取っています。さらにそこには、ゲーテなどの詩人によるテキストも加わります。作品全体は「過去」、「現在」、「やがて来る時」という3つの部分からできていて、全てを演奏するには40分以上かかるという大作に仕上がっています。 ここで、オーケストラのメンバーはモダン楽器に持ち替え、現代のフルオーケストラの編成に拡大されます。特に、そこでは打楽器が広範にフィーチャーされて、とても派手なサウンドが繰り広げられています。 一応、「マニフィカト」に出演していたソリストたちによるソロのほかに、ここではちゃんとした合唱も加わります。それは、「ジモン・マイール合唱団」という団体で、彼らが自分たちの名前にした作曲家の作品を演奏したCDで一度聴いたことがありました。ここで指揮をしている、この合唱団の創設者のフランツ・ハウクが、今回のCDでも指揮をしています。 音楽は、とてもリズミカルな、まるで異教徒の踊りを思わせるような派手なオープニングで始まりました。そのあとには、オーケストラの全ての楽器が全く別の動きをするという混沌のシーンが何度も現れます。 このオーケストラの創設者の一人であるコンサートマスター、ジョージア生まれのテオナ・グッバ=チケルトは、モダンヴァイオリンとバロックヴァイオリンの双方の奏法をきちんと学んできた方です。彼女は、何度も出てくるとても技巧的なソロを、いとも楽々と演奏していました。 そんな中で、ソリストや合唱は、時にはヘブライ語で歌われるユダヤの旋法や、もろオリエンタルなテイスト、あるいはシュプレッヒ・ゲザンクといった様々なイディオムを交えての熱演。最後にはヘブライ語の聖歌が、まるでロシア民謡のようなメロディーラインをもって登場し、この「オラトリオ」の締めとなっています。 そこに、作曲家自身のピアノによる、まるでメシアンのような和声のソロがしばらく続き、終わりを迎えます。先ほどのコメントで作曲家が熱く語っていた3つの宗教の隔たりを超える試みは、これで完結していたのでしょうか。 CD Artwork © Naxos Rights(Europe) Ltd |

||||||

こちらのRCA時代、つまりアイドル時代のアルバムのリマスターシリーズも、最後の1981年10月にリリースされた5枚目でめでたく完結です。ファーストアルバムが1978年11月のリリースですから、丸3年の間に5枚のアルバムが作られていたのですね。まさに「アイドル」ならではの量産体制でした。 もちろん、それらはアナログのLPでした。ちなみに、後のWARNER時代になると、最初の「Variety」(1984)と2枚目の「Quiet Life」(1987)はLPとCDが同時に発売されましたが、それ以降はCDのみでのリリースになっていたはずです。 すでにRCA時代の全タイトルはCD化されていて、リイシューまでされていました。ただ、それらはオリジナル通りの曲目しか収録されていなかったというのが、今回のシリーズとの違いです。いや、「リマスタリング」されているではないか、とおっしゃるかもしれませんが、はっきり言ってこれはそんなに音が変わるものではありません。変わっているのは音圧が上がっていることだけなんですから、何のメリットもありませんよ。 ですから、このシリーズでは、ボーナストラックとしてライブ音源などが「おまけ」で付いているのと、能地祐子さんというライターさんによる書き下ろしのライナーノーツが毎回掲載されていること、そして価格がいくらか安くなっているのが「メリット」、ただそれだけのことです。 ただ、そのライナーが、なかなか興味深い内容で、特にまりやの「アイドル」から「シンガー・ソングライター」への変遷の細かい段階がつぶさに記されているのが、資料としてとても貴重です。先ほどのNHKのドキュメンタリーでは決して取り上げないような細かいところまで、しっかりフォローしていますからね。 能地さんは、単に記録を調べるだけではなく、自らが1ファンとしてまりやを「追っかけ」ていたことがある世代ですので、そのリアルタイムな体験に裏付けられた文章はとても説得力をもって迫ってきます。 このアルバムの、それまでとの最大の違いは、アメリカでのレコーディングが行われていないということでしょう。それらのトラックは、明らかに国内での録音とは違和感がありました。さらに、今回は山下達郎の関与が大幅に増えていることが、次のステップへの伏線となっていることが如実に感じられます。それは、まりや自身がライナーの中で具体的な「Variety」の中の曲との相似性を指摘していますからね。 ドキュメンタリーによると、まりやが他のアーティストに提供した作品は全部で100曲を超えるのだそうです。これはすごい数ですよね。あのビートルズでさえ、全ての作品は200曲ほどしかありませんから。その最初の作品というのが、このアルバムに収録されている、アン・ルイスのために作った「リンダ」なんだそうです。一聴してポールとポーラの「ヘイ・ポーラ」を参考にしたと分かる曲ですが、これは彼女の創作の原点がこの時代のポップスであることの証でしょう。 これは後のベストアルバム、1994年の「Impressions」や2008年の「Expressions」でも聴くことが出来ていましたが、それらは諸事情によってリテイクされたものであることを、今回初めて知りました。アレンジは全く一緒ですから今まで気づきませんでした。確かに、コーラスのクレジットが、ベストアルバムでは山下達郎だけになっていますが、このアルバムでは他にまりや自身とプロデューサーの宮田茂樹さんが加わっています。ですから、聴き比べてはっきり分かるのはそのコーラスの違いだけです。1994年の達郎の一人アカペラの方が、きれいにハモってはいますが、1981年バージョンでは何かライブ感のようなものがある、と言った感じでしょうか。 CD Artwork © Sony Music Labels Inc. |

||||||

このFARAOレーベルには、ケント・ナガノの指揮によるCDも録音していて、実際に聴いたことがあります。 そのアルバム同様、ここには合唱以外のゲストが登場しています。前回はそれがホルンだったのですが、今回は打楽器などと合唱のために作られた曲が集められているのと同時に、その打楽器奏者のソロのトラックも用意されているという、前回と同じ構成になっています。さらに興味を惹かれるのが、あのニューステットのア・カペラの名曲「Immortal Bach」がマリンバと共演しているというクレジットです。いったい、どんなものに仕上がっているのでしょう。 「時と永遠」という意味深なタイトルを受けて、まず、最初の3曲では、全く知らない作曲家の作品が並びます。1962年生まれのヴォルフラム・ブーヘンベルクの「O Nata Lux」は、イエスの「変容」についてのラテン語のテキストを歌う合唱に、ビブラフォンが共演しています。シモーネ・ルビーノが演奏するそのビブラフォンによる導入部は、マレットでたたくのではなく、弓によって擦られて音が出されていますから、とても静かな、まるでグラスハーモニカのような音が響き渡ります。それに続いて登場する合唱も、穏やかこの上なく、とても癒される音楽を奏でています。 次に、アンナ・イグナトヴィチという1968年生まれの作曲家が作ったマリンバのソロ作品「トッカータ」が、やはりルビーノによって演奏されます。これは、作曲者の亡くなった父親の思い出のために作られた曲、やはり穏やかなテイストに支配されていますが、真ん中の部分でリズミカルな音楽になっているのがアクセントでしょうか。ここでのルビーノのマリンバは、とても繊細な音色で迫ります。時には、全く異なるリズムが同時に演奏されたりしていますから、おそらく本来は複数の演奏家が必要なところで多重録音を行っているのでしょう。 3曲目の「...Wie die Zeit vergeht...(このように時は過ぎてゆく)」は、1963年生まれのトビアス・シュナイトが作った、ヴィオラ・ソロと打楽器が合唱に加わるという編成です。これまでの曲とは一転、とても激しいアヴァン・ギャルドの世界が広がります。 そして4曲目になって、やっと馴染みのある作曲家、1977年生まれのエシェンヴァルズの「In Paradisum」の登場です。テキストはもちろん「レクイエム」の中の一章ですね。これは、もろヒーリング、ここでは打楽器は入らず、ヴィオラとチェロのソロが、それぞれに息の長いオブリガートで「楽園」を演出しています。 5曲目は、打楽器のルビーノ自身の作品で「Chorale per Marimbaphone」です。文字通りマリンバで4声のコラールを演奏するという試み、特に低音がかなり充実した楽器が使われているようです。持続音を出すために細かいトレモロを使って音を伸ばしていますが、それが低い音では本当に「声」のようなロングトーンになっているのには驚きます。それを広い音域の中にある4パート分同時に行うのはとても人間業とは思えません。もしかしたら、これも多重録音なのかもしれませんね。 そして、「トリ」が「Immortal Bach」。もしかしたら、先ほどのマリンバのコラールはこの曲を演奏するための伏線だったのでは、と思えるほどの、見事に合唱に溶け込んだマリンバのロングトーンが、この曲の節目で和声を支えていました。若々しい声がとても魅力的なこの合唱団は、訓練も行き届いていてハイレベルのハーモニーを聴かせてくれました。この曲に、新たな名演が加わりました。 CD Artwork © FARAO Classics |

||||||

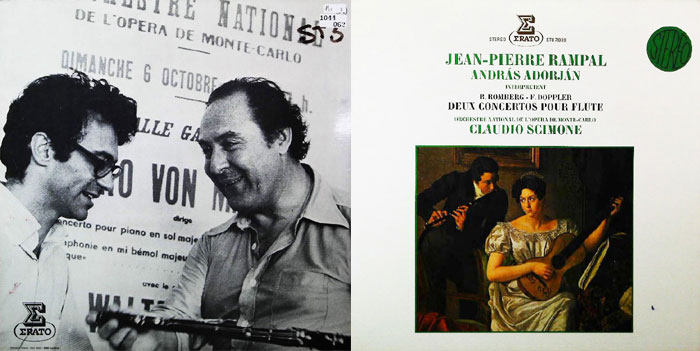

それよりも、この「ドップラーの発見」というアルバムタイトルの方がとても気になります。なんせ最近CAPRICCIOから10枚にも及ぶ大量の全集がリリースされていて、その中には「世界初録音」がたくさんあったというのに、さらにそれ以上の「新発見」があるというのでしょうか。 たしかに、今回のアルバムではその「新録音」が4曲ある、とされていました。そして、それに関してはここで演奏しているアドリアンが、自身が執筆したライナーノーツの中で詳しく述べています。そもそも、このアドリアンという人はドップラーの研究では定評があって、1960年代から多くの作品を「発見」し、楽譜の出版や録音を行っていたぐらいですからね。エネルギッシュなんですね(それは「アドレナリン」)。 今回の「発見」の最大のサプライズは、「2つのフルートとピアノのためのソナタ Op.25」という作品でしょうね。ドップラー兄弟の兄の方のフランツは、作曲家としてオペラをはじめとして多くの作品を残していますが、「フルートソナタ」というタイトルの作品は聞いたことがありません。そもそも「Op.25」と言ったら、フルーティストのレパートリーとしては「ハンガリー田園幻想曲」に次いで演奏頻度の高いあの「アンダンテとロンド」の作品番号ではありませんか。 アドリアンによれば、そもそも「Op.25」としてフランツ・ドップラーが出版社に送った楽譜は、4つの楽章から成る立派な「ソナタ」だったのだそうです。それを、印刷される前に後半の2つの楽章だけの形で出版して欲しいという指示があり、それに従って印刷された楽譜が「アンダンテとロンド」だったのです。なぜそんなことになったのかはわからないのだそうですが、この部分が弟のカールの作ったものだったからというのが、アドリアンの見解です。 その「第1楽章」は、演奏時間が7分半という、堂々たる作品です。キャッチーなメロディが次々と現れて、とても魅力的、「第2楽章」はかなり激しいテイストのメヌエットですが、中間部のトリオは華麗です。とは言っても、すでに残りの2つの楽章で完結している印象がとても強いこの作品ですから、今更こんなものがくっついても「余計なもの」としか思えません。 「ハンガリー田園歌〜2つのフルートとピアノための幻想曲」というのも、初めて音になった作品です。ここでは、有名な「ハンガリー田園幻想曲」の冒頭のテーマがそのまま聴こえてきます。こちらの方が先に作られていたのでしょうか。 もう一つの世界初録音は、1879年にフランツ・ヨーゼフ1世の銀婚式のために作られた音楽劇「祖国より」です。各地の民謡などを集めた楽しい曲ですが、もともとはピアノ用に編曲されていたものを、このアルバムでの伴奏者ジャン・フィリップ・シュルツェが2本のフルートとピアノのためにさらに編曲したものです。ですから、「初録音」は当たり前のことですね。 アドリアンとパユは、親子ほど年が離れているにもかかわらず、そのデュエットはとても息の合った素晴らしいものでした。アドリアンとしては、かつて自分が発見した「2つのフルートのための協奏曲」をERATOに録音した時の相手、父親ほど年上のランパルの姿を、反対側の視点でパユに感じていたのだそうです。というか、実際にそのERATO盤の裏ジャケットになっていたランパルとのツーショット写真をバックに、同じポーズでパユをランパルに見立てた写真が、ブックレットの最後を飾っていますからね。これはもちろん、ジャケットの「コスプレ」と呼応するものです。  ERATO/STU 71039(↓)  |

||||||

CTIレーベル創設時からアレンジャーとして活躍していたブラジル出身のジャズ・ピアニスト、エウミール・デオダートが1972年に最初に自身の名義で発表したのが「PRELUDE」です。これは、日本でのタイトルが「ツァラトゥストラはかく語りき」とあるように、そのリヒャルト・シュトラウスの作品をカバーしたものがメインになっています。ただ、それはあくまでその冒頭のほんの20小節ほどのファンファーレの部分だけをメインテーマとして採用した1968年の映画「2001:A Space Odyssey」のサントラからの引用にとどまっています。 その「2001」では、オリジナルではオルガンの超低音で始まる冒頭部分に、まずはメンバーの自由なソロで混沌のシーンが入っています。これは、おそらく映画のオープニングをイメージしているのでしょうね。そこにいきなりリズムが入ってきて、ブラスでファンファーレのテーマが出てきます。その後半でシンコペーションによってリズムが変えられているのが、「ジャズ」としてのアイデンティテイなのでしょう。 このアルバムはLPが手元にあったので、しっかり今回のSACDと比較してみたのですが、まず音の繊細さはまさにLP並みのものがあったのには驚きました。もちろん、こちらはサラウンドですから、それぞれの楽器の存在感はさらに増しています。さっきのブラスは、リアの左から聴こえてくるので、それまでのバンドとは別の世界であることが如実に感じられます。そして、そのあとにストリングスが加わっていることも、LPでは分かりづらかったものがサラウンドではリアの右からはっきり聴こえてきます。 このストリングスは、次のトラック、デオダートのオリジナルの「Spirit of Summer」というジャズ・ワルツのけだるい曲でも使われています。これも、LPではあまり存在感がなかったものが、SACDでははっきり粒立ちまで聴こえてきます。 ドビュッシー「牧神の午後への前奏曲」のカバーでは、ヒューバート・ローズのフルートが、まずあのテーマをそのまま演奏しています。とは言っても、そこからはフランス印象派のテイストは全く消えていて、あくまでジャズの中に風変わりな半音階を持ち込んでみた、といった感じですね。ですから、それを受けたベースのロン・カーターは、とことん「音痴」にそのテーマを奏でています。そのあとに、デオダートが珍しくアコースティック・ピアノで、ここだけはドビュッシーの和声に忠実に演奏しているのが、逆にとても印象的です。 カップリングの「2」は1973年のアルバム、まともに聴いたのは初めてです。これは、サウンド的には前作と大きく変わっていました。まずは、デオダートが、前作はほとんどフェンダー・ローズがメインだったものが、ここでは大幅にARPの「プロ・ソロイスト」というシンセサイザーをフィーチャーしているのですね。それは、1曲目のムーディ・ブルースのカバー「Night in White Satin」の冒頭で出てきます(最初聴いた時には、ヒューバート・ローズがアルトフルートを吹いているのだと思ってしまいました)。 そして、次にラヴェルの「亡き王女の他のパヴァーヌ」では、前作では控えめだったストリングスが、人数も大幅に増えて壮大なサウンドを提供していました。ここではリズムは一切入らず、その厚ぼったいストリングスをバックに、デオダートがほぼ原曲通りにピアノを演奏しています。 最後には、ガーシュウィンの「ラプソディ・イン・ブルー」が、やはりゴージャスなアレンジでカバーされていました。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

その栄誉に預かったのは、1990年生まれ、弱冠28(29)歳のフルーティスト、エレーヌ・ブレグです。彼女はパリのコンセルヴァトワールに入ってからまだ半年しか経っていない19歳の時から、ルクセンブルク・フィルの2番奏者として「プロ」としての活動を始めていました。2015年にはプラハの春国際コンクールで第2位、さらに2017年の神戸で第1位となります。そして2018年には、SWR放送交響楽団の首席奏者に就任します。タチアナ・ルーラントと同じポストですね(現在、このオーケストラのフルートパートは全員女性です)。 彼女が選んだ曲は、なんとジョリヴェでした。しかも全曲です。ジョリヴェのフルートのための作品は、フルーティストにとっては魅力的なものばかりですが、その録音は特定の曲目に集中していますから、その全曲を録音している人はあまりいません。これまでのものとしては、1992年の10月から12月にかけて録音されたピエール=アンドレ・バラード盤(ACCORD/MUSIDISC)と、1984年から1995年にかけて録音されたマニュエラ・ヴィースラー盤(BIS)などでしょうか。多くの曲で初演を担ったランパルは、全曲は録音してなかったのでは。 これらはいずれもCDで2枚。アンサンブルや協奏曲も含めるとちょうどこれで全曲が収まります。ただ、今回の「1」はフルートのソロかピアノ伴奏の曲ばかりでしたが、これ以外の曲ではオーケストラを始め弦楽器、クラリネット、ファゴット、ハープ、打楽器などが必要ですから、ブレグの「2」はすぐにはリリースされないような気がするのですが。 ジョリヴェのフルートのための作品は、彼の活動時期の全般に渡って作られています。その中でも、最初の3曲、「5つの呪文」(1936年)、「呪文」(1937年)、「リノスの歌」(1944年)は、よく演奏されています。最初の2つ、タイトルは似ていますが、全く別の曲です。 「5つの呪文」はジョリヴェがアラビアのフルーティストの演奏を聴いて作ることになった、とてもエキゾティックな作品で、その後のジョリヴェの作曲姿勢の根幹のようなものが端的に示されているものです。無伴奏のフルート1本で、この楽器の可能性がとことん追求されていますから、演奏するのはとても大変です。1曲目では、低音の「呪文」と、高音のフラッタータンギングによる「叫び」が交互に登場します。その最初の部分で楽譜には「最低3回は繰り返しなさい」という指示がありますが、ランパルやヴィースラーは3回繰り返しているところを、ブレグは4回繰り返しています。若さ、ですね。 「呪文」は、もともとはヴァイオリン・ソロのために作られましたが、すぐにフルート、アルトフルート、そしてオンド・マルトノのためのバージョンも作られました。ここではアルトフルートで演奏されています。その音色が、ブレグの場合はこの楽器の少しハスキーな部分が全く感じられない、とても密度の高い音に聴こえます。さらに、ビブラートもさっきの2人ほどは目立たせていないので、とてもストイックな雰囲気が漂っています。 「リノスの歌」は、パリのコンセルヴァトワールの卒業試験のために作られました。それを演奏したのが、ランパルだったそうです。ここではピアノとフルートの編成ですが、後に弦楽三重奏とハープがフルートの伴奏を務めるバージョンも作られています。「2」ではそれも演奏されていることを期待しましょう。 それから30年近く経って作られたのが、アルトフルートかフルートのための「Ascèses」という、5つの曲から成る大曲です。「苦行」という意味のこの曲、「5つの呪文」よりは少しはリリカルになっていますが、その底に流れる姿勢は全く変わっていないことを感じさせられます。ここでも、彼女のアルトフルートはとても芯のある音色で、存在感を示しています。 CD Artwork © Naxos Rights(Europe) Ltd |

||||||

彼がパリでこの8人編成のコーラス・グループを作ったのは1962年のことでした。彼自身はテナーのメンバーでしたが、その編曲を一手に引き受けています。翌年にバッハの曲をベースとドラムスをバックにジャズ風にスキャットで歌うというアルバムを出したところスカッと大ヒット、一躍世界中にその名を知られる存在となりました。 そのファーストアルバムはPHILIPSからリリースされました。パリ時代のグループは、全部で13枚のアルバムを残していますが、そのうちの11枚がPHILIPSのものです。その中で、1972年にリリースされた最後のアルバム「Les Quatre Saisons」(英語圏でのタイトルは「The Joy of Singing」)が、なんとDUTTON/VOCALIONからマルチトラックSACDとなってリリースされました。 このアルバム、フランスでは普通のステレオLPで出ただけですが、当時のPHILIPSの日本での窓口だった日本ビクターから、「CD-4」という方式でカッティングされた4チャンネルLPが出ていたのですね。これは、親会社のビクターが開発した独自の方式で、SONYあたりが推進していた「SQ」のような「マトリックス方式」ではなく、1本の溝に4チャンネル分の信号をすべてカットするという「ディスクリート方式」でした。その原理は、可聴帯域にはフロントとリアの和信号、それよりも高い周波数(15kHzから50kHz)では差信号をFM変調したものを収録し、それを出力時に加算と減算を行って独立した信号を取り出すというものです。 これは、普通の2チャンネルで再生しても、それぞれのチャンネルはフロントとリアがミックスされた信号になるので、何の問題もないという利点もありました。ただ、そのためには50kHzまでの信号に対応できる周波数特性を持つ特別なカートリッジが必要でした。 もちろん、現代のSACDのマルチトラックでは、そんな大層な技術がなくても4つのチャンネルはきれいに分離されて完璧なサラウンドを楽しむことができます。 どうやら、スウィングル・シンガーズのアルバムで4チャンネルで録音されたものはこの1点だけだったようですね。この後スウィングルはロンドンで別のメンバーを集めて「スウィングルII」というグループを結成します。その時のレーベルがやはり4チャンネルには積極的だったCBSだったので、もしやと期待したのですが、そこでは2チャンネステレオの録音しか行っていなかったようですね。 というのも、このSACDのシリーズはほとんどが「2 on 1」でアルバム2枚分が収録されているのですが、ここでは1枚分、たったの30分しか入っていないのですよ。なんとももったいない話ですね。もしも、ロンドンでの第1作「Madrigals」(1974年)が4チャンネルで録音されていたら、めでたくレーベルを超えた「2 on 1」が出来ていたはずなのに。 このアルバムは、タイトル通りヴィヴァルディの「四季」から「春」が全楽章演奏されています。そのほかにもパッヘルベルの「カノン」やバッハのコンチェルトなどと、モーツァルトの「フィガロの結婚」序曲までが「ダバダバ」で歌われています。サラウンドの定位は、フロントがソプラノ(左)とアルト(右)、リアがテナー(左)とバス(右)ときっちり四方に分離していて、それらに囲まれてベースとドラムスが入っています。 このような完全に分離された定位で聴くと、男声のパートがはっきり聴こえてきて、なかなか粋なアレンジが施されていることがよく分かります。それに乗って、クリスティアンヌ・ルグラン(つい最近亡くなったミシェル・ルグランの姉、彼女も2011年に亡くなっています)の卓越したソルフェージュのヴィヴァルディのソロが冴えわたります。 SACD Artwork © Vocalion Limited. |

||||||

さきおとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |