|

|

|

|

![]()

蟻のままで。 佐久間學

その3つのバージョンとは、時代順にリヒャルト・ワーグナー、フリードリヒ・カルクブレンナー、フランツ・リストが作ったものです。ただ、リストでは声楽パートもピアノで弾くようになっていますから、その部分は抜いて演奏したのでしょうか。いずれにしても、日本ではそれを確認することはできませんでしたね。 しかし、この音楽祭はそもそもフランスのナントで行われていたものを日本に持ってきたのですから、「本家」でも同じコンサートが、まだ「コロナ」の影響がなかった1月末から2月初めにかけて行われていました。なんと、その時の全曲演奏が録音されていたのです。それが、このCDです。 ここで使われているのは、さっきの3人の中では最も知名度が低い(これが世界初録音)カルクブレンナーの編曲版です。1785年にドイツに生まれた作曲家ですが、活躍したのは主にパリ、そこでは教師としても知られていて、あのショパンが弟子入りを望んだこともあったのだそうです。彼は1837年ごろにベートーヴェンの全交響曲のピアノ編曲版を完成させて出版します。それは、ベートーヴェンの崇拝者であった、時のフランス国王のルイ・フィリップに献呈されています。ですから、ここではドイツ語だったシラーの歌詞は、フランス語に変えられています。 CDを聴きはじめると、とてもライブ録音とは思えない素晴らしい録音である事に驚かされます。そして、広瀬さんのピアノもミスが全くなく、とても完成度が高い演奏です。編曲の感じは、オーケストラのサウンドをピアノで模倣するというのではなく、あくまでピアノのための作品としての再創造というスタンスだったのでしょう。ですから、ここではまるでベートーヴェンの長大なピアノ・ソナタを聴いているような気がしてきます。第3楽章などは、あの「悲愴ソナタ」の第2楽章のように聴こえます。 そして、ここでは、絶対にオーケストラではできないような細やかな表現が実現されています。ほんのちょっとしたルバートとか、ピアニシモでの豊かな表情などですね。 ただ、少し気になったのが第2楽章。ここでは何カ所かにリピートの指示がありますが、オーケストラで演奏する時には全部をリピートする指揮者はまずいません。ですから、それをここではどのようにしているのかチェックしてみました。そうしたら、前半は全てのリピートを忠実に行っていたので、そこまでしなくても、と思ったのですが、なんと、トリオが終わるとその後のスケルツォを丸ごと飛ばして、そのままコーダに入ってましたよ。これはちょっと不可解。楽譜がそうなっていたのか、演奏者の判断だったのか、あるいは、ライブなので間違えたのか、もっと低次元の編集ミスなのか、それは分かりません。 そして、終楽章です。ここで、ピアノの音がこれまでとは全く変わってしまっていました。高音などがとても雑な音に録られています。もしかしたら合唱が入ったのでマイクアレンジが変わっていたのかもしれません。しかし、その合唱は、フランス語の歌詞を議論する以前の、なんともおおらかな歌い方だったのには失望しました。もう吠えまくっていますからね。それに煽られたのか、ピアノもなんだか不調。まさに「フォル・ジュルネ(狂った日)」そのものです。 CD Artwork © MIRARE |

||||||

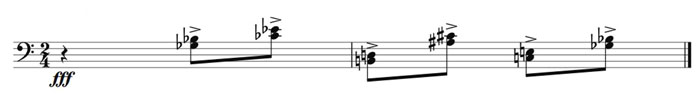

おそらく、「現代音楽」としては抜群にポピュラーで、すでに録音されたものも30種類ほどありますから、実際に演奏される頻度もかなり高いはずです。なんたって、日本ではアマチュアのオーケストラまでが演奏していたりしますからね。 もちろん、何事にも最初があります。あの、今に残る多くのオーケストラ作品を生んだ名プロデューサー、セルゲイ・クーセヴィツキーの委嘱で作られたこの作品は、1949年12月2日に初演されました。その時の演奏はバーンスタイン指揮のボストン交響楽団、ピアノのソロは作曲家の妻イヴォンヌ・ロリオ、オンド・マルトノのソロは、その楽器を発明したモーリス・マルトノの妹、ジネット・マルトノでした。志村けんではありません(それは「バカトノ」)。 この曲のオンド・マルトノのパートはジャンヌ・ロリオが有名で、イヴォンヌとの姉妹デュオによるソリ・パートが最初から存在していたかのように思いがちですが、それは1954年になってやっと実現していたのでした。このチームは、1990年まで活躍していました。ただ、1962年に小澤征爾によって行われた日本初演では、オンド・マルトノは本荘玲子によって演奏されていました。 このような情報は、この曲のスコアの冒頭に掲載されている初演から1993年までのすべての演奏記録を参考にしています。つまり、今回のCDの演奏には、今までのものとはちょっと違っていたところがあったので、本当はどうなのか知りたくてスコアを入手してしまったのですよ。 まず、その「ちょっと違っていたところ」です。メシアンは、この作品では4つの「循環主題(thème cyclique)」が使われていると言っていますが、この1990年に改訂されたスコアでは、それぞれの主題のところに「これがそうだよ」という作曲家のコメントが追加されています。その「第1の循環主題」は、最初の楽章の導入部分がひとくさりあった後、一瞬の間をおいてオンド・マルトノのグリッサンドに導かれてトロンボーンによって現れます。そのフレーズは、これまで聴きなれたものではまるでコラールのようにそれぞれの音符を長く伸ばしていることが多かったのですが、ここでは、音の最初にちょっとアクセントが付いていて、その後で少し減衰するように演奏されていたのです。  さらに、第5楽章は、スケルツォ的な楽章なのでしょうが、それはこんなテーマで始まります。  今回の演奏は指揮者もオーケストラも全く聞いたことのない名前でしたから、これまでにメシアンなんかは演奏したことはないのだろうと半分バカにして聴き始めたら、実はとても楽譜をしっかり読み込んでいて、予備知識がない分、これまでの慣習のようなものには左右されない新鮮な演奏が出来ているのではないか、という気がしてきました。そして、ここでのピアニストも初めて聴いたのですが、とても素晴らしいですね。完全にイヴォンヌ・ロリオを超えてます。 CD Artwork © OehmsClassics Musikproduktion GmbH |

||||||

ここでのビッグバンドは、同じSWR(南ドイツ放送)に所属するバンドです。ドイツではジャズに対する需要が非常に高く、このように放送局専属のジャズバンドがオーケストラや合唱団と同等に扱われているのですね。日本では考えられないことです。「NHKビッグバンド」なんて、絶対にありえませんからね。というか、日本の放送局の現場で必要なのは、歌番組のバックとしてのビッグバンドでしたが、それも最近はめったにお目にかかれません。 指揮をしているのは、芸術監督のマルクス・クリードではなく、ライプツィヒの合唱団などを指揮していたモルテン・シュルト=イェンセンです。NAXOSに素晴らしいモーツァルトを録音していましたね。この、クラシックの合唱団とジャズのビッグバンドとのコラボレーションというプロジェクトは、彼によって進められていたそうです。 最初に、ドイツのジャズ・ピアニストでアレンジャーのラルフ・シュミットが、グリーグの「ペール・ギュント」の音楽を元に作った組曲です。これはもう、グリーグのテーマの断片を自由にアレンジしたもので、ほとんど原曲の面影は留めていない、かなりハードな編曲、というか、ほとんどオリジナルの作品のように聴こえます。そこでの合唱は、一例を挙げれば、あの「レイ・コニフ・シンガーズ」のように、バンドの中の一つのパートとして機能している時もあれば、全く異質な存在としてバンドと対峙する、というような使い方をされていたりすることもあります。そんな中で、なんとなく「ペール・ギュント」の世界が広がっていることが感じられるのが不思議です。 中曽さんが登場するのは1曲目の「花嫁の略奪とイングリッドの嘆き」ですが、ここで歌っているのは断片的なヴォカリーズだけでした。4曲目の「ソルヴェーグの歌」では、他のソリストできちんとオリジナルが歌われているというのに。 いずれの曲でも楽器のソロはたっぷり味わえます。2曲目の「朝」では、原曲通りフルートのソロが活躍するのですが、それはメロディもリズムもしっかりジャズに変わっています。 その次には、ノルウェーのトロンボーン奏者のヘルゲ・スンデという人の編曲で、ドイツの民謡を元にした編曲が演奏されています。これは、最初にオリジナルをきちんとした合唱で聴かせた後に、次第にその姿を変貌させていくという、なかなかスリリングなプランで作られています。それが最後の「ローレライ」になると、メロディはほとんどなくなって、歌詞だけで音楽が進む、というかなりハイレベルな編曲となります。 最後にボーナス・トラックというような感じで、それまでの「クラシック」を編曲したものとはちょっと毛色の変わった曲が演奏されています。それは、ラルフ・シュミットが作ったオリジナル曲「Celebrating Beauty in Slow Motion」です。これは完全なジャズ・ナンバー。この後2016年にリリースされることになる盟友のトランペット奏者のジョー・クラウスのソロ・アルバム「Joo Jazz」に参加した時に、ジョーのトランペットと女声ヴォーカルをフィーチャーした形で収録されています。ただ、そちらの方が曲の構成としてはシンプルですから、おそらくそれが先に出来ていて、ここではそれをカバーした、ということなのでしょう。オリジナルのアンニュイなヴォーカルのテイストが、そのまま合唱に置き換わっていて、間奏やエンディングが加わっています。 合唱団は、そんな、かなり難易度の高い要求にしっかり応えていたようです。ただ、結果的には、ジャズとの融合ではなく、あくまでジャズに異文化を導入した、という感じの仕上がりのような気がします。 CD Artwork © Naxos Deutschland Musik & Video Vertriebs-GmbH |

||||||

ソリストたちはそうそうたるロシアのアーティストで、ヴァイオリンはこちらで聴いていたヘンタイヴァイオリニストでカウンターテノール歌手のシンコフスキー、チェロは指揮者、ピアニストでもあるアレクサンドル・ルーディン、そしてピアノはロシアのピリオド楽器界のカリスマ、アレクセイ・リュビモフです。オーケストラは、ルーディンが創設して音楽監督も務めているモスクワのピリオド・オケ、ムジカ・ヴィーヴァです。 まずは、シンコフスキーのソロで「ヴァイオリン協奏曲」です。この曲はティンパニのソロで始まるというユニークなところがありますが、そのティンパニが、聴きなれた柔らかい響きではなくかなり荒っぽい音だったのにまず驚きます。ピリオド楽器だから当然なのでしょうけどね。それだけではなく、このティンパニは至る所で最大限に自己を主張していますから、曲全体の雰囲気が変わっています。 変わっているのはそれだけではなく、なんと、オーケストラの中にフォルテピアノの奏者(「フョードル・ストロガノフ」という、おいしそうな名前)が加わっていて、彼が「通奏低音」を弾いているのですよ。これがとても良い趣味で、各所にちりばめられたちょっとしたフレーズが、ベートーヴェンの音楽をとてもしなやかなものに演出しています。 このストロガノフさんは第1楽章のカデンツァでも華々しく活躍しています。このカデンツァは、ベートーヴェンがこのヴァイオリン協奏曲をピアノ協奏曲(第6番?)に書き換えた時に自ら作ったもので、シンコフスキーはそれをヴァイオリンとピアノのデュエットという形で演奏しているのです。このカデンツァは途中でティンパニも参加しますから、その部分は大盛り上がり。 シンコフスキーのソロも、変幻自在な演奏で飽きることはありません。今までのこの曲に対するイメージがガラリと変わってしまいました。第2楽章などはかなりベタベタなビブラートをかけていますが、それは、ピリオド楽器でも、やはりビブラートが必要なところではこのぐらいかけてもいいのだな、と納得させられるようなものでした。 「トリプル・コンチェルト」では、ソロ・ピアノのパートはもちろんフォルテピアノで演奏されています。さらに、ここではチェロのソリストであるルーディンが指揮も行っていますから、彼は指揮台の上で演奏、ソロのないところでは腕を上げて指揮を行うためでしょうか、彼のチェロには「ピリオド」ではありえないエンドピンが付けられていますね。 彼のすぐ後ろにはフォルテピアノ、そして、その下手側にはヴァイオリンが指揮者の方を向いて録音が行われています。ですから、それを忠実に再現すれば、チェロは真ん中に定位するはずなのですが、実際は左がヴァイオリン、真ん中がフォルテピアノ、右がチェロとはっきり分離した定位になっていました。ミキシングでそのように変えたのですね。 最初にこの曲を聴いたのが、あのカラヤンとロシアの3人の巨匠が共演したレコードでしたが、そこでもソリストたちは同じような配置になっていました。ところが、そのレコーディングの時の写真では、  今回の演奏は、このカラヤン盤とは次元の異なる楽しさでした。終楽章のソリストたちのバトルにはゾクゾクさせられます。 CD Artwork © note 1 music gmbh |

||||||

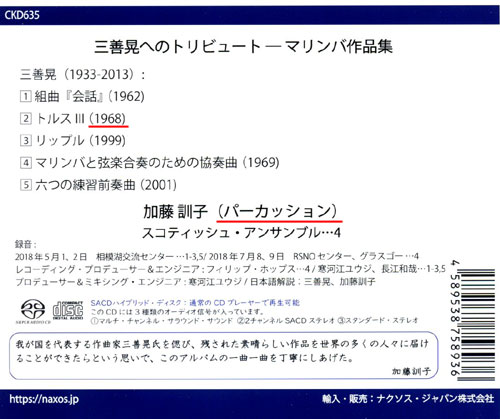

2017年にこのレーベルはベルギーのOUTHEREレーベルに吸収されてしまいますが、彼女のアルバムは以前と変わらない形でリリースされていました。 しかし、今回の新しいアルバムを購入してみると、国内で販売用の「帯」のデザインがこれまでと完全に変わっていました。別な代理店に変わっていたのですね。それは、OUTHEREレーベルを販売しているところですから、まあ当然のことでしょう。というか、こういう代理店の異動というのは良くあることです。 ところが、変わったとたんにこの代理店は、とんでもないことをやらかしてくれました。まずは、販売される前のショップ向けのインフォで、4曲目と5曲目の作曲年代を誤って入れ替えてしまったのです。そのインフォを見たさるマニアが、それに気づき、この代理店の公式Facebookでそのことを指摘したのです。それに対して代理店は直ちに謝って、即刻訂正したようですね。 ところが、ミスはそれだけではなかったのです。その帯と、日本語によるブックレットで、もう一つ作曲年代がオリジナルのブックレットに掲載されているものと異なっていたのです。これはほかの資料で正しい年代は分かりますから、やはり日本の代理店のミスであることがすぐに分かりました。 まあ、そんなミスは別に大したことではありません。でも、いちおう気が付いてしまったのですから、それはお知らせしようと思って、そのFacebookに「間違ってますよ」と書き込んだのですが、1週間経っても何の反応もありませんでした。簡単に修正できるネット上のミスには迅速に対応していたのに、印刷物のミスには決して応えようとしないのは、不思議なことです。どこかの国の総理大臣みたいですね。 あと、ミスではありませんが、加藤さんはここではマリンバしか演奏していないので、「パーカッション」ではなく、オリジナルのブックレットと同じ「マリンバ」にした方がスマートですね。  国内盤の帯(↑)  オリジナルのブックレット(↑) そのうち、マリンバ・ソロの曲は4曲、これらはこれまで通り日本人のスタッフによって録音されています。これはもう、ハイレゾの極み、そこにサラウンドが加わって、まさにマリンバという楽器が眼前に広がっているような強烈な録音です。聴き手がジャケットの加藤さんの顔を見るという感じで、高音が左、低音が右から聴こえてきます。それは、マレットが1つ1つの木片に当たるパーカッシブな音と、下のチューブで共鳴する音とが混ざり合うさまが分かるほどの、リアル感がありました。 それが、弦楽器との協奏曲では、LINNのスタッフによる録音に変わります。とたんに、マリンバの音場は平べったくなり、バックの10人の弦楽器奏者ともども壁に張り付いたような立体感に乏しい音像になってしまいます。弦楽器も、特にヴァイオリンがとてもキンキンとした余裕のない音で、マリンバの豊かな響きとは完全に乖離しています。 作品としては、マリンバのための処女作「会話」が、まるで合唱曲のようなメロディが聴こえてきて、なにか懐かしい思いに駆られました。それと、最も新しい「6つの練習前奏曲」では、最初の「スケール」という曲でスメタナの「モルダウ(ブルタヴァ)」のメロディが聴こえたのには驚きました。 SACD Artwork © Outhere Music |

||||||

そのようなヴァラエティ豊かな編成で繰り広げられるとても起伏に富んだサウンドはなんたって魅力的です。この曲が最初に録音されたのが、DECCAという録音が売り物のレーベルだったことは非常に幸運でした。ジョン・カルショーがプロデュースしたそのレコードは、その録音の良さも手伝って、クラシックとしては異例のセールスを記録しました。そして、それがスタンダードとなったために、あとに続くアルバムはこぞって高品質の録音を目指したのでしょうね。どれを聴いても録音的には水準以上のものに仕上がっているのではないでしょうか。 その最初の録音は1963年に行われましたが、その後1969年までに何種類かの録音があった後は、1983年までは全く録音が行われなかったようです。つまり、「4チャンネル」が存在した1970年代に、そのフォーマットで録音されたものは存在しないのです。これほど「サラウンド映え」する曲もないというのに。 しかし、2000年にSACDが登場して、オーディ界でもサラウンドが楽しめるようになると、2010年にはズヴェーデン盤、2011年にはノセダ盤が登場して、やっとサラウンドに対応した録音が聴けるようになりました。 ただ、この2つの録音は、いずれもライブ録音で、演奏者は全てステージの上だったようですから、録音もそのまま、ホール・トーンは感じられるものの、全ての楽器がフロントに定位しているような面白みのないものでした。というか、今に時代では70年代のようなくっきりフロントとリアの定位が決まっているある意味不自然な録音はあまり歓迎されないようになっているのかもしれませんね。つくづく、1970年代のそういう過激な録音が残っていないのが残念です。 そんな時、全くノーマークだったリリンクの2007年の録音がノーマルCDではなくSACDで出ていたことに気づきました。もちろん、マルチチャンネル対応です。リリンクがブリテンというのも興味があったので入手してみました。 そして、それを聴いたら、驚きました。これは、その年の「シュトゥットガルト・ヨーロッパ音楽祭」という、リリンクの国際バッハ・アカデミーとも関連した音楽祭の最後の日、9月9日に行われたコンサートのライブ録音です。もちろん、会場は普通のコンサートホールですから、演奏家はステージの上にしかいないのですが、それは、まさに1970年代そのもののサラウンド、つまり、オーケストラと混声合唱はフロントに広がっていますが、児童合唱はリアの右、そして小アンサンブルはリアの左にくっきりと定位されていたのです。 演奏の精度が非常に高いので、もしかしたらセッション録音かな、と思ったのですが、録音データはコンサートと同じ日ですから、それはあり得ません。おそらく、ミキシングでそのような音場を作っているのでしょう。それで、まるでステージの真ん中に座って聴いているようなエキサイティングなサウンドが味わえるのですよ。 このオーケストラと混声合唱は、この音楽祭のために世界中から集まった若い音楽家たちによって編成されています。彼らが、リリンクと密接なディスカッションとともに十分なリハーサルを行った成果がここで披露されているのでしょう。そんな素晴らしいオーケストラとアンサンブルがくっきりと離れたところから聴こえることによって、音楽的な意味がより理解できるようになっています。 SACD Artwork © Hänssler Verlag im SCM-Verlag GmbH |

||||||

そんな中で、2019年に完成したという最新のバージョンが録音されました。これは、ちょっと注目に値する楽譜です。それを作ったのはミヒャエル・オストシガという、1975年生まれですから御年(おんとし)が45歳のドイツの作曲家・指揮者です。この方はケルンを中心に、主に合唱の分野で活躍しているようで、指揮をあのマルクス・クリードに師事しています。このバージョンは、彼がハーバード大学の合唱団の音楽監督のアンドリュー・クラークという人からの委嘱を受けて作ったもので、2016年に初稿が完成しました。それから、実際に何度もコンサートで取り上げる中で改訂を行い、最終稿がこの録音で使われています。これは、この録音セッションの前日、2019年8月15日に、ラインガウ音楽祭で「初演」されています。もちろん、その時のメンバーがそのままこのセッションに参加しています。 まずは、この新しい楽譜の形です。楽譜はまだ出版されていないようですが、聴いた限りでは基本はジュスマイヤー版のようですね。ただ、「Lacrimosa」の後には89小節ほどの「アーメン・フーガ」が加えられています。そして、ジュスマイヤー版でのオーケストレーションは、微妙にティンパニ+トランペットのリズムや、弦楽器の刻みのパターンなどが変えられています。ティンパニのロールはかなりあちこちで聴こえてきます。 そして、ジュスマイヤーが新たに作った曲では、なんとも斬新なことが行われていました。モーツァルトが作った「レクイエム」の基本のキーはニ短調で、それぞれの楽章はフラット1つの調、あるいはフラットがないものとか、3つあるものまで含めて、すべてフラット系の調になっています。しかし、ジュスマイヤーは、「Sanctus」でニ長調というシャープ系の調を使ったのです。それに続く「Hosanna」もニ長調。しかし、次の「Benedictus」ではフラット2つの変ロ長調になり、そのまま同じキーで、「Hosanna」と続きます。つまり、本来同じものであるはずの「Osanna」が、別の調になっているのです。その不都合を修正しようと、レヴィンあたりは「Benedictus」の最後に強引な転調をかけ、そのあとにニ長調の「Hosanna」を続けていましたね。 オストシガの発想はその逆でした。ニ長調だった「Sanctus」をニ短調に変えたのです。これはかなりショッキング、ソプラノのメロディは一緒でも、ハーモニーがしっかり短調になっているのですからね。そうすれば、シャープ2つからフラット1つに変わり、この後の変ロ長調に移調された「Osanna」にはごく自然につながります。さらに、「Benedictus」も同じ調なのでイントロなしで歌い始めることが出来ます。もちろんその後の「Osanna」はそのままで何の問題もありません。まさに逆転の発想ですね。 幸せなことに、この楽譜の初録音を任された合唱団とオーケストラが、とても素晴らしい演奏でその門出を飾っているのです。特に「コールヴェルク・ルール」という初めて聴いた合唱団のクオリティの高さには驚かされます。とてもソフトな暖かい音色で、力みのない完璧なハーモニーを聴かせてくれています。一糸乱れぬ細やかな表情も素敵です。 最後に、こちらでスホーンデルヴィルトがやっていたように、イグナツ・フォン・ザイフリートという、モーツァルトの弟子といわれ、ベートーヴェンとも親交のあった作曲家が作った「Libera me」が演奏されています。ただし、ここではその混声合唱+オーケストラバージョンではなく、この曲がベートーヴェンの葬儀の時に演奏されたという、オリジナルのア・カペラの男声合唱で歌われています。途中で「レクイエム」の「Dies irae」と「et lux perpetua」の引用が聴こえてきますね。この合唱も絶品の極み。男声ならではの均質な音色と純正なハーモニーが堪能できます。 CD Artwork © Coviello Classics |

||||||

この録音は、2017年3月にパリのフィルハーモニーで行われました。ところが、そこで使われていた楽譜が「2019年のベーレンライター版」という表記になっているので、各方面で話題になっています。ジョナサン・デル・マーによって校訂が行われたこの曲の楽譜は、1999年に発行されていますから、それからさらに新しい改訂版が出版されていたのでしょうか。それにしても、それが出る前に録音していたのはどういうことか、というような素朴な疑問ですね。 おそらく、この「2019年版」というのは、改訂版ではなく「重版」つまり「増刷」なのでしょうね。今では世界中で使われるようになったこのデル・マーの校訂版は、おかげでベスト・セラーとなっていますから、しょっちゅう「重版出来(しゅったい)」となっているのでしょう。初版で失敗した誤植などが、訂正されているのではないでしょうか。今現在では「2020年版」が最新の「製品」になっています。ロトが実際に使った楽譜はいつのものかはわかりませんが、おそらくブックレットを作る際に担当者が入手できた楽譜が、現行の一つ前の「2019年版」だったというだけのことなのだと思います。そんなことも知らずに、やれ第3楽章のダ・カーポはあるかだとか、フィナーレの音型が変わっているかなどと言っている日本人のなんと多いことか(@チコちゃん)。 いや、正直、あまりに残響が多い録音なので、フィナーレではピッコロが全く聴こえてこず、「2019年版ではピッコロがなくなっているのでは」と思ってしまいましたけどね。もちろん、最後まで聴けばきちんとピッコロが入っていたことは分かります。 いつもの通り、このオーケストラは全てのメンバーがピリオド楽器を使っているようですが、同じロトの指揮で先日別のモダン・オーケストラと録音したシューマンを聴いてしまった後では、木管楽器のピッチのあまりのアバウトさには失望を隠せません。フルートなどは、アマチュアでもモダン楽器だったらもっとまともに吹けるのに、とさえ思ってしまいます。 その代わり、金管はとても開放的な音色を存分に楽しむことが出来ました。演奏も、期待を裏切らないとてもヴィヴィッドなものでした。ただ、フィナーレでアコードをアルペジオ気味に低音から入ってくるというやり方で、ちょっとしたもたつきを感じてしまいます。 このベートーヴェンシリーズではカップリングに油断が出来ない曲が登場しています。ここでは、「5番」とほぼ同じころにフランスで作られた、ゴセックの「17声の交響曲」です。これは、弦楽器は5声部でしょうが、管、打楽器が12声部だとすると、楽器は8種類なので、それぞれのパートが2人だと足らなくなってしまいます。どういう割り振りなのでしょうね。 これはもちろん初めて聴きましたが、ベートーヴェンとは全く質の違う、エンタテインメントさえ感じられる楽しい曲でした。なんでも、最初は序曲として作られたものを4楽章の交響曲に作り替えたものだそうで、いかにもこれから始まるオペラの期待感を盛り上げるようなところがあります。なんせ、終楽章などはメンデルスゾーンの「イタリア」にも使われている軽やかな「サルタレッロ」ですからね。時代的にはベートーヴェンのはるか先を行っています。そんな中で、その前の楽章のスケルツォらしからぬ重たいポリフォニーの音楽が、ちょっと気になります。 CD Artwork © harmonia mundi musique |

||||||

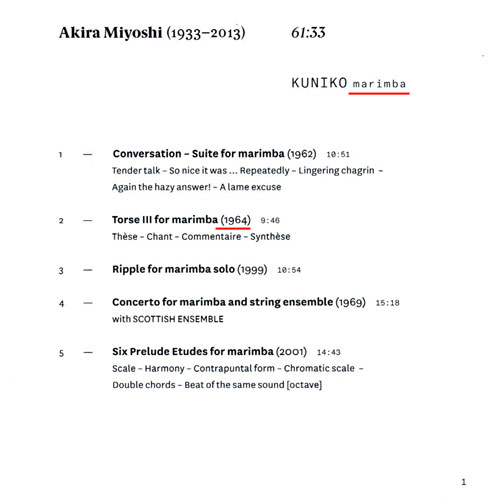

「ミュジーク・コンクレートmusique concrète」というのは「具体音楽」などと訳されています。確かにフランス語の「concrète」には「具体的な」という意味がありますが、それ以外に「固まった」とか「凝結した」という意味があります。つまり「コンクリート」ですね。 実際、「ミュジーク・コンクレート」というのは、素材となる音源を一旦磁気テープに「固定」つまり「録音」して、それにさまざまな作業を加えて音を変えたり、切り貼りを行ってコラージュにしたりしたものです。 そのような作業の事を、最近では「サンプリング」といいますね。そう、「ミュジーク・コンクレート」というと、いかにも難解な「現代音楽」を思い浮かべてしまいますが、それはまさに「サンプリング・ミュージック」と全く同じものなのですよ。実際、ピエール・アンリの事を「テクノの始祖」と言っている人もいますからね。 彼は、パリ音楽院でオリヴィエ・メシアンに師事していますが、このアルバムのライナーノーツでは「私はメシアンよりもベートーヴェンの交響曲のアナリーゼから多くのことを教わった」と言っています。そして、ベートーヴェンの9曲の交響曲の中から気に入った部分をサンプリングして1974年にスケッチを完成させます。それが、「交響曲第10番」の萌芽となりました。このタイトルは、もちろん「ベートーヴェンの10番目の交響曲」という意味ですね。そして、1979年に、それがボンで3台のテープレコーダーによって「初演」されます。それ以後、1988年には53分のバージョン、1998年にはリミックス・バージョンが作られます。 アンリの没後、「交響曲第10番」の「初演」から40年という年の2019年に、作曲家自身の構想に基づいて、このオーケストラの生演奏によるバージョンがマキシム・バルテレミーという人によって作られました。その構想では12楽章だったものから8つの楽章だけが完成し、それが2019年11月にパリで実際に演奏されたのです。その時には、テープレコーダーではなく、ホールに用意された3つのステージに乗った3つのオーケストラと3人の指揮者によって演奏されました。 これを聴く前に、先ほどの「リミックス・バージョン」を聴いてみました。そこでは、ベートーヴェンの9つの交響曲からサンプリングされた断片が聴こえてきましたが、それ以外にも、様々な電子音のようなものが同時に使われていて、確かに「テクノ」っぽいものに仕上がっていましたね。  最後の楽章になると、それは「コラージュ」とは程遠いものになっていて、ほとんど一つの楽章を丸ごと演奏していたりします。例えば、「9番」の第4楽章と、「3番」の第2楽章を、別のオーケストラで同時に演奏する、といった具合です。 そして、ここではその「9番」のテノール・ソロや合唱も登場します。それは、70分以上かかる曲全体最後のほんの数分間です。それまでの長い間、彼らは何をしていたのでしょう。というより、本当にアンリはこんなものを作ろうとしていたのでしょうか。 先ほどのバルテレミーはライナーノーツで「これは、ベートーヴェンとアンリへの二重の意味でのオマージュである」と述べています。実際は、その2人の作曲家に対する冒涜としか思えません。 CD Artwork © Alpha Classics / Outhere Music |

||||||

ミーントーンとは、かつて存在していた「音律」の一つです。その音律とは、「ドレミファソラシド」の音の高さを規定したものです。余談ですが、この言葉を画像検索したら、ジュラシック・ページの画像が最初に表示されたので、驚いてしまいました。ですので、以下はそのサイトからの引用です。 まず予備知識として、二つの音の間隔(音程)をあらわす二種類の方法について。ひとつは、それぞれの音の周波数の比(分数)を用いる方法です。たとえばオクターブは2/1、純正五度は3/2という具合。分数を構成している数が5以下の整数であれば、同時に鳴らしても濁らない純正音程となります。もうひとつの方法は、オクターブ間を1200の均等な単位(セント)で分割するもので、12平均律では半音が100セントになります。分数は対数計算によってセントに換算できますが、これを適用すると、オクターブ:2/1=1200セント、純正五度:3/2=702セント、純正四度:4/3=498セント、純正三度:5/4=386セントとなります。 ということで、ミーントーンは主にバロック時代の鍵盤楽器の調律に使われた音律ですから、当時の楽器、チェンバロやオルガンなどに使われていました。それを、19世紀に発明されたという「新しい」楽器のアコーディオンで用いたものが、このアルバムで使われていた楽器です。普通は12平均律で調律されているこの楽器は、金属製のリードを空気で振動させて音を出すので、そのリードの長さを調整してミーントーンにしているのでしょう。 ここでは、まずフレスコバルディ、フローベルガー、ツィポーリといったバロック時代の作曲家の作品が演奏されています。おそらくチェンバロのための作品なのでしょうが、それがアコーディオンで演奏されると、まるでオルガンのように聴こえます。しかも、アコーディオンの場合は蛇腹の操作加減によって、自由にダイナミクスが変えられるようなので、そういうことが出来ないチェンバロやオルガンよりもはるかに豊かな表現力を味わうことが出来ます。 いや、おそらくかなりのテクニックが必要なのでしょうが、この楽器からこんなとてつもないピアニッシモが出せるなんて、驚きでした。さらに、フーガのような多声部の曲を、オルガンとは鍵盤の構造が違うこの楽器で鮮やかに弾き切っているのもすごいですね。 そして、ミーントーンによって、例えば終止の長三和音などが聴こえると、確かに何の混じりけもない純正な響きが感じられます。 さらにここでは、ニコラウス・ブラスという1949年生まれの現代作曲家の作品も登場します。「ハルモニーズ」という、4曲から成る短めの曲では、最近ではあまり聴かれることがなくなったような、いにしえの「現代技法」の攻撃で、アコーディオンの別の可能性が示されます。 アルバムタイトルとなった「憧れの姿」というのは、かなり長い曲ですが、そんな山あり谷ありの超絶技巧の合間に聴こえてくるシンプルな和声が、この調律で際立って聴こえてきます。 CD Artwork © NEOS Music GmbH |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |