|

|

|

|

![]()

ホストサロン。.... 佐久間學

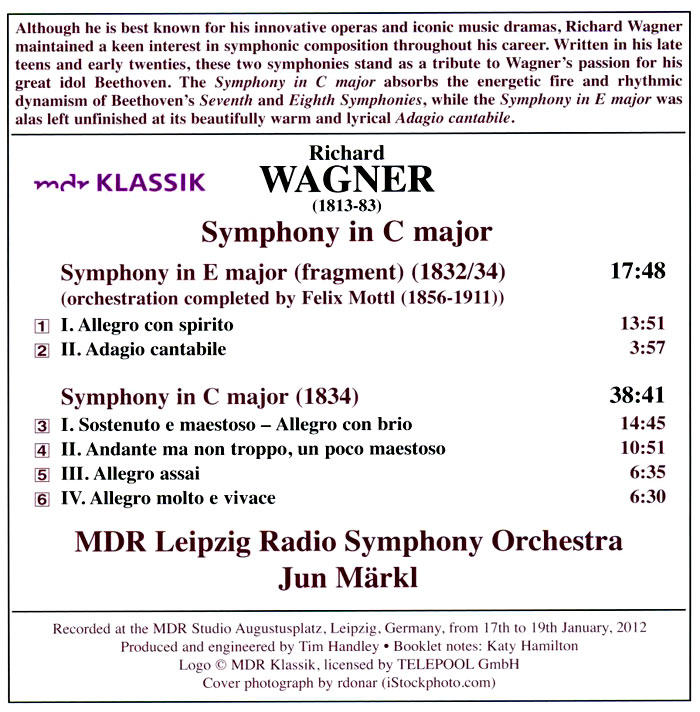

そんな中には、「交響曲」だってあります。かなり若いころに作られたハ長調とホ長調の2曲です。ただ、完成したのはハ長調の交響曲だけで、ホ長調の方は第2楽章の途中までピアノ譜が作られただけで、オーケストレーションもされていません。 ハ長調の交響曲はワーグナーがまだ作曲の勉強をしていた1832年、彼が19歳の時に作られました。完成したのは6月ですが、その年の11月にはプラハで試演、さらに12月にライプツィヒで公開の演奏が行われます。その時の評判が良かったので、名門ゲヴァントハウス管弦楽団で演奏してもらおうと、ワーグナーはスコアとパート譜を当時の指揮者だったメンデルスゾーンに送ります。しかし、メンデルスゾーンはあまり乗り気ではなく、結局楽譜もどこかに行ってしまうんですよね。ワーグナーは、これはメンデルスゾーンが悪意でやったのでは、と、恨んだのだそうです。 ワーグナーは晩年にこの交響曲の楽譜を探し出そうとしましたが、パート譜だけがかろうじて見つかっただけでした。1878年に彼はそこからスコアを復元するのですが、その際に少し音を変えたりカットを施したりします。その改訂稿が、このCDでは演奏されています。これは、ワーグナーが亡くなる前年、1882年の妻コジマの誕生日にヴェネツィアのフェニーチェ座で、作曲家の指揮によって演奏された後は、出版もされず、演奏されることもありませんでした(出版されたのは1911年)。 ホ長調の交響曲は、1834年に作りはじめられますが、完成されることはなく、未完のピアノスコアはやはりコジマの許に渡され、作曲家の死後フェリックス・モットルの手によって第1楽章のオーケストレーションと、途中までしかなかった第2楽章の最後に何小節かの終結部を加えてオーケストレーションが施されました。というのが、このCDのブックレットの情報です。 実際にこの2曲を聴いてみると、最初に作られたハ長調の交響曲では、一応先人をお手本にしたことはうかがえますが、かなり大胆なチャレンジも見受けられます。例えば、ソナタ形式で作られた第1楽章などは、提示部に入る前の序奏がものすごく長くなっています。14分ほどかかるこの楽章のうちの3分半が序奏に費やされているのです。これはかなりの冒険ではないでしょうか。第4楽章でも、ポリフォニーを多用するなど、それまでの交響曲とはちょっと毛色が変わっています。 しかし、それに続いて作られるはずだったホ長調の交響曲は、もっとまっとうな形が見られます。それこそシューベルトあたりを髣髴とさせる穏健なたたずまいです。これは全くの想像ですが、ワーグナーは「交響曲」という形に縛られてこんなものを作り出したことに耐えられず、これ以上作り続けるのをやめてしまったのではないでしょうか。自身の進む道は交響曲ではなく劇音楽だと、その時はっきり気づいたのです。   CD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |

||||||

バンベルクとの録音でも、2人のソリストはテノールとバリトンという、ちょっと珍しい組み合わせです。全集版で表記されているこの曲のタイトルは、「Das Lied von der Erde/Eine Symphonie für eine Tenor- und eine Alt-(oder Bariton-) Stimme und Orchester」ですから、歌手は「テノールとアルト又はバリトン」なのですが、ほとんどの演奏では、バリトンではなく女声のアルトが歌っていますからね。初めてではないにしても、そんな「男声だけ」の可能性を世に知らしめたバーンスタイン盤では、フィッシャー・ディースカウがそのバリトンのパートを歌っていましたね。ここでのバリトン、スティーヴン・ガッドが、まるでそのフィッシャー・ディースカウのような歌い方をしていたのには、ちょっと引いてしまいました。初めて聴いた人ですが、この人は普段でもこんな歌い方なのでしょうか。もちろん、ドラムを叩いたりはしません(それは「スティーヴ・ガッド」)。 それよりも、ちょっと違和感があったのはテノールのサッカの方です。以前モーツァルトで聴いたときにもあまり良い印象はなかったのですが、ここでのなんとも甘ったるい歌い方にもがっかりさせられてしまいます。 ノットがこのオーケストラと進めていたマーラー・ツィクルスの録音は2011年に完了し、2016年には全9曲入りのボックス・セットもリリースされていました。ですから、「大地の歌」はもはや録音はしないのだろうと思っていたのですが、やはりノットはこのオーケストラへの「置き土産」として、録音していたのですね。 それまでの交響曲同様、たっぷり時間を取って入念に作られたセッション録音、クリアな音でそれぞれの楽器がくっきり浮かび上がってくるため、ノットの意図はとてもよく伝わってきます。 そして、その4か月後に録音されたのが、ウィーン・フィルとの演奏です。ただ、情報ではこのコンサートとレコーディングはダニエレ・ガッティが指揮をすることが決まっていたものが、彼のアクシデントで急遽ノットが代役を務めた、ということのようですね。  当然、これはカウフマンがメインのアルバム、ブックレットにはいつものように彼の伝記作家のトーマス・フォークトとの対談が掲載されています。彼が「大地の歌」に初めて接したのは20代のころ、クレンペラー指揮のアルバムでのヴンダーリッヒの声に魅了され、すぐにスコアを入手してテノールのパートの勉強を始めたのだそうです。 そして、実際にこのパートをコンサートでも歌うようになるのですが、その時にもう一人の歌手たちには嫉妬感を抱くようになりました。特に最後の長大な「告別」の楽章は、ぜひ自分でも歌いたくなったのでした。彼の声は、元々バリトンのような音色を持っていますから、それはいとも容易に実現できたのではないでしょうか。その結果がどうなのかは、この素晴らしいアルバムを聴けば分かるはずです。 この楽章のフルート・ソロは、バンベルク盤はあまりにもオフ過ぎて、ほとんど聴こえません。これがノットのバランスだったのかもしれませんが、ウィーン・フィルは聴こえすぎ。普通のライブ録音だとディーター・フルーリーの音はこんなに目立ちませんけどね。 CD Artwork © Tuder Recording AG, Sony Music Entertainment |

|||||||

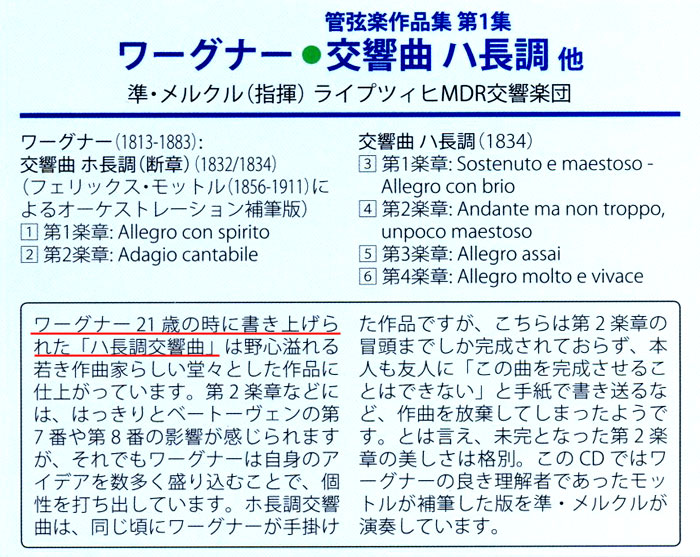

この「ヨハネ」のCDも、最初はNAÏVEからリリース(↓)されていたものが、その販売権がWARNERに移って、こんな形でやっとERATOからリリースされるようになりました。  そんなわけで、このCDに関しては、それぞれのタイミングで発表された2種類の代理店のインフォが出回ることになりました。そのいずれにも「1724年版」という表記があるのですが、ジャケットにはそんなことは全く書かれていません。特に、NAÏVEの方のインフォはあのキングインターナショナルが作っていますから、またいい加減なことを、と思ったのですが、ブックレットを読んでみると「For the recording itself he has chosen to adhere strictly to the original text of 1724...(そもそも彼はしっかりオリジナルの1724年のテキストにこだわって録音を行った)」と書いてあるのですね。この文脈では「テキスト」というのは「楽譜」という広い意味を持つこともありますから、この文章から「インフォ・ライター」は「1724年版」と判断したのでしょうか。しかし、最後のクレジットで「使用楽譜:ベーレンライターの新バッハ全集」とあるので、普通だったら「1739/1749年版」だと思いますよね。でも、この楽譜には最後に「おまけ」として、すべての稿のヴァリアントが印刷されていますから、そこから「1724年版」を持ってきたと考えられないこともありません。 などとごちゃごちゃ言う前に現物を聴いてみればはっきりするのでしょうが、インフォを書く時点では「音」を聴くことが出来ないこともありますから、つい憶測でこのようなことを書いてしまうのでしょう。そして、ほとんどの場合、その憶測は間違っているものですが、今回も見事に「ハズレ」でしたね。ミンコフスキがここで演奏していたのは、まぎれもない「1739/1749年版」だったのですから。ただ、このCDのためのセッション録音はその楽譜の通りなのですが、それに先立ってコンサートで演奏した時に歌われていた、1725年に再演された時に書き加えられた2つのアリアのライブ録音が1枚目のCDのボーナス・トラックとして収録されています。先ほどのブックレットの文章は、そのことに関するコメントの前半だったのです。ですから、「the original text of 1724」というのは、単に「初演の時と同じ構成の楽譜」程度の意味だったのでしょう。 そもそも、ミンコフスキはそんなチマチマとした楽譜の違いなどにはあまりこだわってはいなかったことは、1749年の演奏のための楽譜(第4稿)で加えられたとされるコントラ・ファゴットが使われていることからも分かります(その時バッハは「今度は加えよう」と思ったのでしょう)。  そして、歌手は全部で9人、全員がソリストとしてアリアを歌い、エヴァンゲリストのオディニウス以外の8人で合唱の部分を演奏しています。各パート2人ずつとなっているので、コーラスとしての質感は十分、時折ソリになったりして立体的な表情が付けられています。エヴァンゲリストとイエス(イムラー)はとてもドラマティックな歌い方、そして、合唱が、とてつもなく速いテンポで一糸乱れずポリフォニーを歌うさまは痛快そのものです。 最後のコラールでは、始まった時には低音だけのほとんどア・カペラだったものが、次第に楽器が増えて盛り上がっていくというアイディア、これは、とても心に残ります。 CD Artwork © Parlophone records Ltd. |

||||||

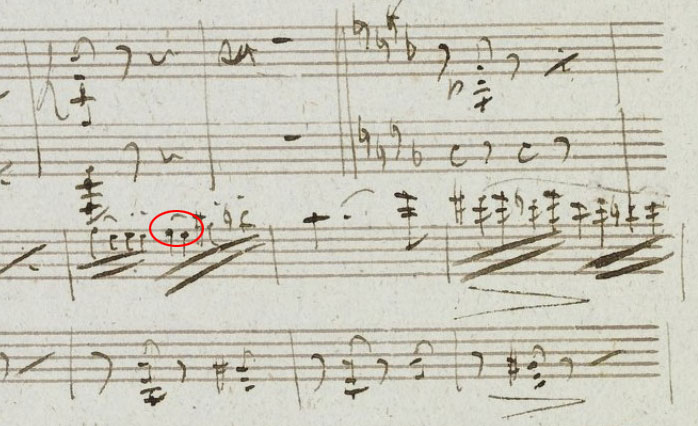

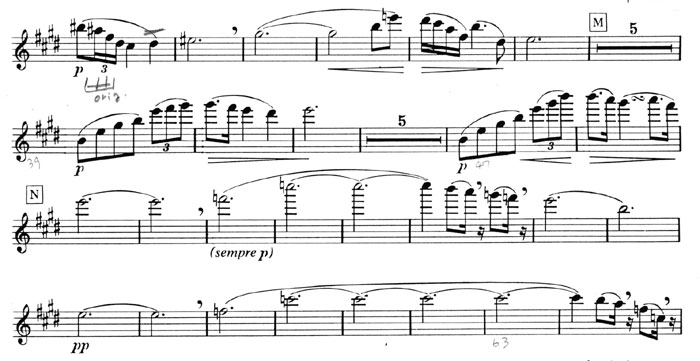

ピアノ伴奏がブルーノ・カニーノというのも、魅力的。もうかなりのお年になるのでしょうが、まだ「現代音楽」が元気だった時代には、目覚ましい活躍をしていたピアニスト、という印象の強い人です。なぜそんな人がシュッツと?という疑問がわきますが、彼はそんな時代に、オーレル・ニコレとかセヴェリーノ・ガッツェローニといった「現代音楽」のスペシャリストであるフルーティストとの共演を頻繁に行っていたのでした。彼はこのレーベルにも多くの録音がありますし、このレーベルが運営に関係している草津夏期国際音楽アカデミー&フェスティヴァルにも出演しています。その草津で、この二人が共演した時のことが、ブックレットで述べられていますが、シュッツにとってカニーノはアイドルのような存在だったようですね。実際にカニーノが初演したブルーノ・マデルナの作品を演奏するというので、シュッツはとても興奮していたのだそうです。 それは2015年のことですが、翌年に同じメンバーがイタリアの美術館で録音したものが、このCDです。 全くの偶然ですが、この時に録音された「アルペジョーネ」は、別の人の演奏で聴いたばかりでした。その時に彼女が使っていたのはゴールウェイ版とグラーフ版とのいいとこ取りというバージョンだったのですが、今回のシュッツは「グラーフ版」を使っているとしゅっと書いてありました。ですから、図らずもこの二つの版の比較ができることになりました。 やはり、こうして聴いてみると、シュッツにはグラーフ版の方が合っているような気がします。シュッツの場合、おそらく最も磨き上げているのは中音のように感じられますから、高音はとてもあっさりしていて、その結果全体のセンスがとてもいいんですよね。これは、ゴールウェイとは全く別の魅力です。それはそのまま、ウィーン・フィルの魅力へとつながっていくのでしょう。 楽譜の件でちょっと気になったところがありました。それは、第3楽章で流れるようなテーマが終わって調が変わり、ちょっとアクティブになってすぐ、タイムコードだと01:31あたりです。    ほれぼれするようなシュッツのフルート、そして低音のとても美しいファッツィオーリの楽器で絶妙のサポートをみせるカニーノのピアノも素晴らしいのですが、このCDには商品としてはあってはならない欠陥が。トラック6の、ベーム編曲による「漁師の娘」の冒頭のピアノの音が、ほんの何マイクロセカンドか欠損しているのです。これは明らかな編集ミス。マスタリングを担当したY.T.という男の、プロとは思えない失態です。 CD Artwork © Camerata Tokyo Inc. |

||||||

それだけではなく、彼はかつてクラシックのピアニストとしても、サティのアルバムを出したり、さらにはなんと指揮者として、シンフォニーオーケストラの指揮台に立っていたことだってありました。フォーレとデュリュフレの「レクイエム」がカップリングされたアルバムなどもリリースしていましたね。  ただ、ルグラン自身はもともとパリのコンセルヴァトワールでナディア・ブーランジェに師事していたのですから、「クラシックの作曲家」としての素養は十分にあったはずです。ジャズへの道に進んだのちも、いつの日かクラシックの作品で勝負したいという願望は持ち続けていたのでしょうね。そんな夢が、やっと叶ったことになります。 「ピアノ協奏曲」は、ミシガン州カラマズーで1991年から開催されている「ギルモア国際キーボード・フェスティバル」の2016年のファイナル・コンサートのために、そこのホスト・オーケストラであるカラマズー交響楽団からの委嘱で作られました。この音楽祭はクラシックだけではなくジャズやポップスのアーティストも参加する幅広いジャンルを誇っています。ルグランはそこで文字通りジャンルを超えた作品を披露することになったのですね。彼はまずジャズマンとして、自身のトリオによるステージを5月8日に行います。そして、5月14日のファイナル・コンサートのトリを、レイモンド・ハーヴェイ指揮のカラマズー交響楽団をバックに、彼自身のピアノ・ソロによって務めました。もちろん、そこで世界初演されたのは彼のピアノ協奏曲です。 そして、同じ年の9月に、今度はパリで、ミッコ・フランク指揮のフランス放送フィルとの共演で録音されたのが、このCDです。3つの楽章、演奏時間30分という、真正面からクラシックに取り組んだ「シリアス」な作品です。 その第1楽章は、ルグランの「速弾き」のソロがフィーチャーされた、目くるめく豪華な仕上がりになっていました。曲の感じはラヴェルのピアノ協奏曲によく似ています。打楽器のパルスをきっかけに繰り広げられるそのテクニックは軽やかそのもの、それはまさにジャズ・ピアニストの持つヴィルトゥオージティです。 第2楽章は型どおりのリリカルな曲想です。ここで興味を引くのはそのオーケストレーション。ピアノ・ソロが厚ぼったく和声づけされた美しいテーマを歌う時に、弦楽器がぴったりユニゾンでそれに合わせているのですね。かつてハービー・ハンコックがクインシー・ジョーンズのアルバムに参加していた時に、彼のアドリブ・ソロを採譜したものを弦楽器でハーモナイズして重ねるということをやっていましたが、これはそんな、クラシックの作曲家ではまず使わないような手法です。 第3楽章では、大胆に「無調」のテイストが導入されています。クラシック界では死に絶えた技法が、こんな形で蘇るのはとても新鮮です。 2012年に着想されたという「チェロ協奏曲」は、ここで演奏しているドマルケットのために作られました。こちらは、普通の3つの楽章の後に、まず「ソナタ」というタイトルの楽章が続きます。ここでは、なんと指揮者のフランクが指揮台から降りてピアノのところまで行って、チェロとのデュエットを披露するという「仕掛け」が施されています。それが終わると指揮者は何事もなかったようにまた指揮台に戻り、美しすぎる最後の楽章に入る、というぶっ飛んだ構成です。 CD Artwork © Sony Music Entertainment France |

||||||

この交響曲ツィクルス、第1弾が「3番」とシューマンのピアノ協奏曲というカップリングで出た時には、BD-Aのディスクの中にそのコンサートの全曲の映像がボーナス・トラックとして入っていました。しかし、その後のリリースではBD-Aは付いていますが、そこに映像が入ることはありませんでした。やはり、こんな過剰なサービスは無理があるのかな、と思っていたら、今回はその映像がしっかり復活していましたよ。これはうれしいことですね。ここでの映像は、やはりコンサート全体を収録したもので、先ほどの「第1番」も入っています。 せっかくですから、その映像からまず見てみることにしました。こういうライブではいろいろな情報がその中には込められていますからね。まず、前半の交響曲では、さっきの「3番」と同じようにチェロ以外の弦楽器奏者は全員立って演奏していました。それと、演奏が始まる前に、この曲(交響曲第1番)ではロンドンでの公演のために差し替えられた第3楽章と、通常の第3楽章とを並べて演奏する旨を伝えたガーディナーのスピーチの実物を聴くことが出来ます。前のアルバムでは、ブックレットにテキストだけが載っていたんですよね。 そして、「真夏の夜の夢」が始まる時には、弦楽器奏者は普通に座っていましたが、ステージは照明が落とされ、譜面灯が点けられたなかで、前の方にはカウチなどのセットも用意されています。それよりも、序曲が始まった時に木管楽器の配置が交響曲と違っていることに気づきました。前列は下手からフルート、オーボエと普通に並んでいるのですが、後列ではフルートの後ろにファゴット、オーボエの後ろにクラリネットが座っています。つまり、クラリネットとファゴットの位置が入れ替わっているのですね。これは、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団でとっている形で、これ自体は珍しくはないのですが、なぜこの曲だけでこの並びにしたのかは分かりません。 序曲が終わると、オーケストラの後ろにスポットライトを浴びてパック役の俳優が現れ、セリフを語りはじめます。なんでも、このコンサートはシェイクスピアの没後400年記念に関連したイベントだったようで、ここではガーディナーによって付随音楽だけではなく、シェイクスピアのセリフも一緒に楽しんでもらう、という構成がとられていました。3人の役者は、それぞれステージ上のいろいろな場所に現れて、7人分の配役を演じ分けていましたね。妖精の女王は、さっきのカウチに横たわって眠ったりしていますし。これは映像ならではの楽しみ、字幕は出ませんが、ブックレットにテキストは載っていますから、心配しなくてもええぞう。 そして、モンテヴェルディ合唱団の女声パートが12人、オーケストラの前に座っています。彼女たちは出番になると立ち上がって、合唱と、そしてソロも歌っていましたね。もちろん暗譜で。この前の「マタイ」の時もそうでしたが、この合唱団はそれぞれがソリストとしても独り立ちできるような力を持った人がメンバーになっていて、しっかりとしたトレーニングを積んでいますから、安心して聴いていられます。 オーケストラの弦楽器は、いつものようにガーディナーの元ではピリオド奏法に徹しています。有名な「結婚行進曲」などでも、普通は長く伸ばす音の最後をあっさり切っていますから、とても新鮮な味わいです。 SACD & BD Artwork © London Symphony Orchestra |

||||||

それはプロシアの文化大臣が1928年にベルリンに設立した「ラジオ実験センター(Rundfunkversuchsstelle)」のエンジニア、フリードリヒ・トラウトヴァインが中心になって開発された電子楽器です。そこでは作曲家のパウル・ヒンデミットも協力していました。そして1930年にヒンデミットの「3つのトラウトニウムのための7つのトリオ」という作品が作曲者自身ともう2人のピアニストによって演奏されて、この楽器は初めて公の前に姿を現したのです。この楽器には鍵盤はなく、オンド・マルトノのような「リボン・コントローラー」で音階やグリッサンドを操作します。 この時に演奏に加わっていた、ヒンデミットの生徒のオスカル・ザラは、その後もこの楽器と関わり続けます。翌年にはドイツの電機メーカーTELEFUNKENとの共同開発によって出来上がったコンパクトな「フォルクストラウトニウム」という商品が販売され200台ほど売れたのだそうです。   しかし、オスカル・ザラは、弟子を育てるということは全く行わなかったため、彼が2002年に亡くなった後はこの楽器の奏法を習得していた人は誰もいなくなってしまったのです。そんな時に、全くの独学で、この楽器の奏法をマスターしていたのが、このアルバムの演奏家、ペーター・ピヒラーです。彼は多数の楽器を演奏できるだけでなく、作曲家、編曲家としても活躍しています。彼が使っている楽器は、上の写真のドイツの「トラウトニクス」というところで作られたカスタムメイドの楽器です。  中でも衝撃的だったのが、1958年に作られた「電子楽器のためのダンス組曲」です。これは、そもそもはザラのスタジオでテープに音を重ねて作られたものです(その音源によるLPは、1972年にERATOからリリースされました)。  CD Artwork © paladino media gmbh |

||||||

そんな情報はCDを入手してから分ったのですが、そもそもシューベルトの「アルペジョーネ・ソナタ」、ライネッケの「ウンディーヌ」、フランクのソナタというありふれたカップリングのアルバムをわざわざ聴いてみたいと思ったのは、こちらのキングインターナショナルのインフォに、「アルペジョーネ」が「ゴールウェイ編曲」となっていたからです。ご存知のように、この作品は「アルペジョーネ」という弦楽器のために作られたものですが、現在ではその本来の楽器で演奏されることはまずなく、普通はチェロやヴィオラで演奏されています。それをランパルあたりがフルートで演奏し始め、今ではフルーティストのレパートリーとして完全に定着しています。 ただ、オリジナルの楽譜をそのまま演奏すると、フルートの音域をはみ出すところが出てくるので、その部分をオクターブ移動したり、音型を変えたりして吹かなければいけません。そんなわけで、いろいろな人がフルート用にアレンジ、というか、トランスクリプションを施した楽譜がたくさん出ています。そのようなものの一つに、1983年にジェームズ・ゴールウェイがこの曲をRCAに録音した時に彼自身でトランスクリプションを行い、その時のピアニストのフィリップ・モルが校訂を行って、同じ年にアメリカのSchirmer社から出版された楽譜があります。これを使って演奏した時に、それは「ゴールウェイ編曲による演奏」ということになります。  この「アルペジョーネ」にも、そんな高音を使ったところがあります。それは第2楽章の後半、下の楽譜の部分です。  しかし、残念なことに、ジェーリ嬢はこの部分へのチャレンジを自ら放棄してしまいました。彼女は47小節の2つ目の音から、62小節までをこの楽譜より1オクターブ下で演奏していたのです。そもそも彼女の演奏には曲が始まった時からなんとも伸びのない音とシロートっぽいフレージングで失望させられていましたから、これは当然のことでしょう。 いや、ブックレットには「ゴールウェイ版とグラーフ版に基づいてノエーミ・ジェーリが校訂を行ったバージョン」とあるのですから、「ゴールウェイ編曲」というキングインターナショナルの表記そのものがすでに間違っていたのでした。録音場所が「フンガロトン・ラジオ」というのもウソですね。でも、フランクが「グラーフ編曲」というのは「正解」ですから、落ち込まないでくださいね。 CD Artwork © Fotexnet Kft. |

||||||

ここでの演奏家は、ノルウェーのイェンス・ハーラル・ブラトリというベテランピアニスト(1948年生まれ)ですが、その「つなぎ」の部分を作ったのが、彼の息子のダーヴィド・ブラトリ(1972年生まれ)です。 最初の曲は、ノルウェーの現代作曲家(故人)アントニオ・ビバロのピアノソナタ第2番「夜」という、15分ほどの単一楽章の作品です。とは言っても、それに先だってやはりダーヴィド・ブラトリが用意した電子音のイントロがまず聴こえてくるので、そこでイメージが予測できることになります。そのイントロがまだ続いている中から、おもむろにピアノ・ソロが始まる、という仕掛けです。それは、ピアノの鍵盤をフルに使って音の粒子がちりばめられた、まるで万華鏡のような情景を見せてくれる音楽でした。その音の粒立ちを、この2Lのエンジニアは、細大漏らさずマイクでとらえてくれました。もう、ピアノの弦の一本一本が生々しく迫ってくる有様は、ほとんど奇跡です。 これは、いつもの通り教会の豊かなアコースティックスの中で録音されたもの、そのレコーディングの時の写真を見ると、メインはDPAのマイクが9本設置された9.1サラウンド用のアレイですが、ピアノの屋根は取り外されていて、そのむき出しになった弦のすぐ上にもう1本マイクが立っています。これが間近で弦の音を拾っているのでしょう。それと、その写真ではペダルの周りの床の上に、薪のような木片が何本も並べられています。想像ですが、これは固い床からの反響を抑える意味があるのではないでしょうか。 正直、斬新なサウンドではあっても手の内が分かってくると多少退屈さが襲ってくるこのソナタが終わると、そこに重なって電子音による「光へ向かって1」が始まります。と、今度はそれとは全く異質なリストの「オーベルマンの谷」が始まります。確かに、超絶技巧の粋を凝らしたこの作品からは、ピアノの機能を最大限に引き出した成果は感じられますが、そのあまりに秩序立った古典的なたたずまいには、この流れの中では違和感しかありません。ここはひたすら、押し寄せる極上の音の洪水に身を任せて時が過ぎるのを待つしかありません。と、突然現れる燦然たる光。それまでホ短調を基調としていた音楽が、ここでホ長調に変わったのですね。ほう、なんというサプライズでしょう。 この後の「光へ向かって2」では、この長調のテーマがサンプリングされてその変調されたものが流れます。そして現れるのがこのアルバムのメイン、メシアンの「幼子イエスにそそぐ20のまなざし」です。まずは第10曲の「喜びの精霊のまなざし」。メシアン特有のギラギラとした和声がこれでもかというように襲いかかります。そこに広がるのは、もはやピアノという楽器を超えた極彩色の世界、それは聴く者の理性さえ奪い去ってしまうほどのものです。 「光へ向かって3」で一息ついた後に訪れるのは、1曲目の「父なる神のまなざし」による、この上ない癒しの世界です。ここまで来るとちょっと予定調和という感じもしてきますが、アルバム全体で語りたかったことは明白に伝わってきます。 このようなゴージャスなサウンド・メッセージは、BD-Aでははっきり聴き取れますが、同梱のSACDではそこから「くどさ」が失われ、ありきたりのものに変わります。それがDSDのキャラクターなのかもしれません。 SACD & BD Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

今回はこのアンサンブルがメインのアルバムで、モーツァルトの有名なセレナーデが2曲演奏されています。それぞれ「ポストホルン」と「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」という愛称で親しまれている作品です。「アイネ〜」の方は、例えばベートーヴェンの「運命」のように他人が勝手につけたものではなく、モーツァルト自身が付けた名前なので堂々と口にしても恥ずかしいことはありません。というか、このドイツ語のタイトルを丸暗記して他人に伝えるのは、いかにも「私はクラシックに詳しい人間です」と宣言しているようなもので、そういう意味ではやはり「恥ずかしい」ものです。そういう人に限って、「ナハトムジーク」を「ナハトム」と「ジーク」に分けて発音したりしますから、恥ずかしさは一層募ります。 現在ではアレグロ/アンダンテ/メヌエット/アレグロという4つの楽章の形で親しまれていますが、本来は2曲目にもう一つのメヌエットが入っていたのだそうで。なぜかそれだけ楽譜がなくなってしまって今ではこの形で何の疑いもなく演奏されるようになっています。この方が、普通の交響曲と同じ構成になっているので、聴いていておさまりが良いのかもしれませんね。しかし、このCDではそこにわざわざ弦楽四重奏からのメヌエットを付け加えていました。 このアンサンブルはピリオド楽器を使っていますから、ピッチも半音ほど低いものでした。表現もいかにもピリオドっぽい素っ気ないもの、速めのテンポでサクサクと迫ります。ただ、アンダンテの楽章でもそれを貫いて、潔いほどのインテンポで進められると、ちょっと居心地が悪くなってしまいます。呼吸をしないで歌を歌っているような気になってくるのですね。この辺はいろいろな主張があるのでしょうが、同じモーツァルトでゆったりとしたアリアをこんな風に歌われたりしたら、誰でも「ありゃ?」と感じるのではないでしょうか。 終楽章は予想に反してかなりゆったりとした、というか、野暮ったいテンポ、しかも律儀にすべての繰り返しを行っていますから、とても退屈です。 「ポストホルン」という名前は、単にそういう楽器が使われているということで呼ばれているだけで、モーツァルト自身は関与していません。その楽器は、6曲目のメヌエットの第2トリオで登場するだけなんですけどね。それよりも、この曲ではフルートが3曲目と4曲目に加わり、大活躍しているのに注目です。モダン楽器での演奏はさんざん聴いてきたのですが、ピリオド楽器はこれが初体験、期待というよりは不安が先立ちます。残念なことに、モーツァルトでモダンを超えるトラヴェルソなんて聴いたことがありませんから。 しかし、ここでのフルートは、2番はちょっと、でしたが1番の人はピッチに関してはとても素晴らしいものを聴かせてくれていました。これだったらモダンと比べても何の遜色もありません。逆に、オーボエのピッチの悪さが目立ってしまいますけどね。ただ、指揮者は相変わらずインテンポで音楽を進めているので、フレージングがいかにも窮屈なのがもったいないですね。実は、ポストホルンが登場する6曲目でも、最初のトリオではピッコロがユニゾンで加わっています。 ここでは、このセレナーデと一緒に演奏されたとされる2曲の序曲が、前後に演奏されています。「前」の方は最初の楽章のモティーフがちょっと現れますし、「後」ではなぜか「アイネ・クライネ」のアンダンテ楽章、というよりは、フルートとハープのための協奏曲の第3楽章とよく似たテーマが聴こえてきます。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |