|

|

|

|

![]()

茂木もピアノが弾けたなら(弾けます!)。.... 佐久間學

彼自身も、実際にソリスト、あるいは合唱団のメンバーとして歌っていますし、もちろん指揮も行っています。さらに、オルガニストとしても活躍しています。 彼の合唱作品は、これまでも多くのアルバムの中に収録されてきました。最近聴いたものでは、こちらのポール・マクリーシュとガブリエリ・コンソートのアルバムの中での、「Ave maris stella」がありました。さらに、ナイジェル・ショートとテネブレのアルバムでも「Footsteps」という曲が紹介されていたはずです。 そして早くも彼の「ソロ・アルバム」がレコーディングされました。これまでに彼に多くの作品を委嘱してきたスティーヴン・レイトンとケンブリッジ・トリニティ・カレッジ合唱団が、「もうそろそろ作ってもいいだろう」と思ったのでしょうね。 彼の公式サイトによれば、2014年からレコーディング時の2017年までに作られたア・カペラの合唱作品は23曲ありますが、その中の14曲がここで演奏されています。 そんな、ほとんど「アンソロジー」とも言うべきこのアルバムで、彼の作品をまとめて聴いてみると、そこからはなにかこの作曲家が他の人とは完璧に異なる感性をもっているな、という思いがこみ上げてきます。正直、これらの作品には、今の作曲家にありがちな「美しいメロディ」などはほとんどありません。しかし、彼の作品には、そんな上っ面なキャッチーさには頼らなくても、真の「美しさ」を伝える術が備わっているのではないか、と強烈に感じられる瞬間が、確かにあるのですよ。 それは、たとえば独特な和声感。それは「〜風」と呼んでしまうにはあまりにも独創的なものです。つまり、ここではほとんど「フランス風」と言っても構わないようなふわふわした和音は登場するのですが、それらはメシアンやプーランクの作品には現れるものとは微妙に異なっているのですね。それはまさに「パーク風」でしかないのです。 もう一つの彼のユニークさは、過去の作曲家の作品、あるいはその時代の音楽の巧みな引用です。長い歴史の中に埋もれずにまだ影響力を持っている素材に、彼が手の内にした独特の技法を施して、得も言われぬ美しさを作り上げる、そんなことがいともたやすくできる人なのでしょう。 最後の「The spirit breathes」という曲だけは、合唱はオルガンと共演しています。このオルガン・パートが、合唱とは別の意味でとても秀逸、そこでは、「美しさ」をあえて封印してまで、オルガンの機能を全開にさせて刺激的に迫る、パークの音楽に対する別のアプローチを体験することが出来ます。彼のポテンシャルは無限なのでは、とさえ思えてきます。最後にオルガンで「Happy birthday to you」のメロディが引用されているのは、この作品がさる教会の225周年とともに、新しいオルガンが「誕生」したことを祝うために委嘱されたことに対する、彼なりのジョークなのでしょうか。 そんな「すごい」人なのですが、このアルバムではその「肉声」を聴くことが出来ます。彼は実はこの合唱団のメンバーで、ベースのパートを歌っているだけではなく、「Trinity Fauxbourdons」という曲の中の「Nunc dimittis」ではソロを歌っているのです。それは、とても包容力のある暖かい歌声でした。 彼の名前は、この合唱団の前作、2017年1月に録音された「ロ短調ミサ」のメンバー表にも見られますから、その頃に参加したのでしょう。自作を録音する時に、よく作曲家が立ち合うことがありますが、彼の場合はメンバーとして立ち会っていた、というのが、やはりユニークですね。 CD Artwork © Hyperion Records Limited |

||||||

ここでは、どちらの作品にも深い愛情を持って接しているオランダのヴァイオリニスト、リザ・フェルシュトマンが演奏していますが、このようなカップリングでコンサートを行ったわけではなく、それぞれ別の機会に開かれた、別の指揮者とオーケストラとのコンサートを録音して、1枚にまとめたものです。もちろん、録音会場も別々です。 コルンゴルトの「ヴァイオリン協奏曲」の方は、2017年の11月にドイツのホールで、イルジー・マラート指揮のプラハ交響楽団との共演です。とてもよく響くホールのようで、ソリストはかなり前に出ている位置に定位していて、細かい表情までしっかり聴き取れますし、オーケストラのそれぞれの楽器もくっきりと聴こえてきます。 コルンゴルトの音楽は、西洋音楽が一つのピークを迎えた後期ロマン派を正当に受け継ぐものでした。それはハリウッドでさらに磨きをかけられ、より豊饒さを増して「クラシック」の世界へ戻ってきました。 しかし、その時にはヨーロッパではもはや「ロマンティック」な音楽は完全に時代遅れになっていたのです。いや、あるいは彼の音楽はそんな「先進的」な音楽を超えた普遍性を持っていたのかもしれません。その頃作られた「ヴァイオリン協奏曲」は、もはや作曲家の独りよがりによる難解な音楽などは見向きもされない今の時代だからこそ、多くの人の共感を得ることになったのでしょう。 このチェコのオーケストラは、創設された時には映画音楽を専門に演奏していたのだそうですが、それはまさにコルンゴルトにはぴったりのサウンドを提供してくれています。まさにジョン・ウィリアムズあたりが取り入れたオーケストレーションの妙味の「本家」の味が、ここからはほとばしってきます。 一方のバーンスタインは、おそらくその時代の最新の音楽技法、ロマンティシズムからは背を向けたちょっとクールなネオクラシカルな手法を武器にしていたのでしょう。コルンゴルトの「ヴァイオリン協奏曲」のほぼ10年後に作られた「セレナード」は、まさにその時代の王道を行く音楽となっていました。タイトルの「セレナード」も、「窓辺で恋人に向かって歌う歌」というロマンティックな意味合いではなく、モーツァルトあたりが量産した「多くの楽章を持つ管弦楽作品」という古典的な意味ととるべきでしょう。 5つの楽章からできているこの作品は、正式タイトルは、上にあるように「プラトンの『饗宴』による」という但し書きが付いています。自作自演じゃないですよ(それは「狂言」)。ですから、それぞれの楽章には「アリストファネス」とか「ソクラテス」といった、ギリシャの聖人たちの名前が付けられていますが、それと音楽とがどのように関連付けられているかはよく分かりません。それよりは、気の利いたリズムと、キャッチーなメロディを用いたクールな曲、というイメージが全体を覆っています。 楽器編成はヴァイオリン独奏にハープと打楽器が加わった弦楽合奏という、管楽器が入っていない渋いものですから、サウンド的にもかなりクール、そんな中で4つ目の楽章の異様な静けさは、とても魅力的です。さらに、最後の楽章も始まりはまるでショスタコーヴィチかと思えるほどの重さを持っています。しかし、後半はジャズ風のスイングなどが登場し、明るい場面に変わります。 このあたりの雰囲気が、この3年後に作られることになる「ウェストサイド・ストーリー」の冒頭のテイストを感じさせてくれます。 こちらはオランダのホールでの同じ年の6月の録音、ソロがあまり目立たないのは、ホールのせいなのでしょうか。どちらも最後の拍手が収録されていますが、その響き方も全く違っています。 SACD Artwork © Challenge Classics |

||||||

しかし、作曲家はこの作品の後は全く別の路線に方向転換を図り、二度と「春の祭典」のような音楽を作ることはありませんでした。 と思っていたら、今回のSACDに付けられた代理店のインフォでは、「もう一つの『春の祭典』」などという言葉が躍っているではありませんか。実は、この「ペルセフォーヌ」という曲は全く聴いたことがなかったので、そんなキャッチに煽られて聴いてみることにしました。 「春の祭典」はバレエ・リュスの主宰者ディアギレフからの委嘱で作られましたが、この曲はかつてそのバレエ・リュスにも所属していたダンサー、イダ・ルビンシュタインのために作られました。彼女はダンサーとしては二流でしたが、遺産やパトロンに恵まれた大金持ちだったので、プロデューサーとして自身が出演する作品を多くの作曲家に委嘱します。その中には、ドビュッシーの「聖セバスチャンの殉教」や、ラヴェルの「ボレロ」などの名曲も含まれています。そして、ストラヴィンスキーの場合がこの「ペルセフォーヌ」だったのです。 それは、ギリシャ神話に題材を求めて、アンドレ・ジッドが台本を作りました。ただ、それはストラヴィンスキーと共同で作業が進められましたが、お互いの主張はかなり食い違っていたそうです。さらに、ジッドはストラヴィンスキーが彼のテキストをかなり自由に音楽の中で変えてしまったことにもじっとしていられず、結局初演に立ち会うことはありませんでした。 こうして作られた「メロドラマ」でイダ・ルビンシュタイン自身は、「ナレーター」として参加することになっています。しかし、彼女はあくまで「ダンサー」として、踊りながらナレーションを行ったのだそうです。 初演はそれほど好評ではなかったようで、それ以後もこの作品はあまり演奏の機会に恵まれているとは言えないようです。なにしろ、日本で実際に上演されたのは、今年の5月だというのですからね(その日本初演のライブ録音のCDは、今月末にリリースされます)。 そんなレアな作品の、おそらく最初のハイブリッドSACDとなるのが、このサロネンとフィンランド国立オペラとのライブ録音です。実際に録音を行ったのはフィンランド放送のスタッフですが、しっかりサラウンド録音にも対応しています。 曲は、50分程度の短いもの、一応地上、冥府、地上という3つの場に分かれています。地上に春をもたらす女神ペルセフォーヌが冥府の王プルートに拉致されて結婚を迫られますが、やがてまた地上に戻ってくるというお話です。 まずは、進行役のテノールが登場、「これはホメロスが語った物語」と歌い始めます。それはもちろんフランス語で歌われるのですが、歌っているイギリス人のアンドルー・ステープルズのフランス語のディクションがあまりにもお粗末なのに、まずのけぞってしまいます。続く、ペルセフォーヌ役のポリーヌ・シュヴァリエの語りがあまりにも美しいフランス語であるために、その落差は際立ちます。それに合唱が加わりますが、こちらは柔らかい響きで、発音はそれほど気になりません。第3場で登場する児童合唱も素敵。 そして、オーケストラはいとも甘く美しい音楽を奏でます。一瞬、これはミュージカルなのではないか、と思ってしまったほどです。 これの一体どこが「もう一つの『春の祭典』」なのでしょう。あるいは、「いけにえの少女」あたりが共通項、みたいな。そこ? SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

このデンマークのレーベルDACAPOは、そんなどマイナーな作曲家のオーケストラ作品を、3枚のSACDに録音しました。それは、作曲年代順に構成されているようで、今回の第1集では最も初期の1932年から1942年までの間に作られたものが収められています。 このレーベルのエンジニア、プレヴェン・イワンによるサウンドには、だいぶ前から注目していたのですが、久しぶりに彼の音を聴いてみたくなって、そんな「初物」に挑戦してみました。とっかかりとして、「フルート協奏曲」もありますし。 あのショスタコーヴィチが生まれたのが1906年ですから、ほぼ同じ世代、その頃の音楽界の主流は「新古典主義」でした。19世紀の「ロマン主義」からは距離を置いて、あくまで古典的なストラクチャーを基本にしつつも、表現的には多くの転調を繰り返してスタイリッシュでクールな音楽をめざす動きです(ちょっと乱暴な言い方?)。 タープの音楽も、そんなところからスタートしたのでしょう。ただ、彼の場合はそこに「北欧」のテイストが加わります。このアルバムの最後に収録されている1933年に作られた「古いデンマーク民謡による組曲」では、タイトルの通り、民族的な素材が用いられています。ただ、それはいかにも郷愁を誘うかに見せて、その実結構複雑なリズムなどが用いられていて独特の魅力を放っています。 彼は舞台音楽でもオペラを2つ、バレエを2つ残しています。そのうちの一つ、1942年に作られたバレエ「王位を奪われた調教師」のための音楽がここでは紹介されています。そのお話は、調教師が団長として君臨しているサーカスが町にやって来て、その暴君たる調教師は、軽業師の恋人である美しいダンサーに、「おれの女になれ」とパワハラをもって言い寄るのですが、それを知った団員と、そして動物たちは団結して調教師に立ち向かい、サーカスには平和が訪れる、というあらすじなのだそうです。 これに付けられた9つの音楽は、それぞれにキャラが立っていて、そのシーンが目の前に迫ってくるような的確な描写が施されています。ライオンは、ものものしいオスティナートで不気味さを演出していますし、ダンサーはフルートがかわいらしいワルツを奏でます。道化師はスウィング調のおどけた感じ、鞭を振り回す調教師の暴君ぶりも良くできています。最後のフィナーレには、それらのモティーフが改めて登場するという、まるで「動物の謝肉祭」のような展開です。 フルート協奏曲は、ここで演奏しているオーフス交響楽団の首席奏者、レナ・キルダールがソロを担当、バロックを思わせるポリフォニックな第1楽章と第3楽章ではあくまで軽やかに、ゆったりした第2楽章では、うっとりするようなメロディを淡々と歌い上げています。 ヴァイオリン協奏曲も同じような曲調と構成、ここでのカデンツァは、作曲家でもあるこのオーケストラのコンサートマスター、スタニスラフ・プローニンの自作です。 もう1曲、2曲作られた「コメディのための序曲」のうちの「第1番」が演奏されていますが、これもイケイケの軽やかな音楽が、抒情的で穏やかな部分を挟むという、協奏曲と同じような構成の佳曲です。 録音は期待通りの素晴らしさでした。特に張りのある金管と繊細な弦楽器がリアルに迫ります。もちろん、サラウンドで長崎風に(それは「皿うどん」)。 SACD Artwork © Dacapo Records |

||||||

でも、外見は似ていても、ベートーヴェンとメンデルスゾーンがそれぞれの作品で目指したものはかなり違っていたはずです。ベートーヴェンはあくまで「交響曲」の進化した形を作ろうとしたのでしょうが、メンデルスゾーンの場合は交響曲の最後の楽章の代わりに「カンタータ」をはめ込んだということですからね。そもそも、2009年に発表されたラルフ・ヴェーナーの作品目録(MWV)によれば、この曲はもはや「交響曲」ではなく「大編成宗教的声楽作品」としてカテゴライズされているのですからね。 実際、楽譜では「交響曲」としての最初の3つの「楽章」の部分はひとまとめで「Sinfonia」となっていて、その後に「No.2」から「No.10」まで、それぞれ編成の異なる曲に番号が付けられています。これは、最初に「シンフォニア」があって、その後にレシタティーヴォやアリア、重唱、さらには合唱のための曲が続くという、「カンタータ」の構成とまったく同じものですよね。つまりここで言う「Sinfonia」は、文字通り「序曲」にあたるものなのですよ。 それは、3つの部分から出来ている、かなり長〜い「序曲」だったのでした。しかも、最初の部分の最後にはクラリネットのカデンツァがあって、休みなく次の部分につながるようになっていますし、最後の部分との間も、ほとんど休みなしに演奏するようになっていますから、これ全体は完全に一つの曲と受け取ることができます。 そうなると、この曲はますます「交響曲」とは呼びづらくなってしまいますね。このSACDのライナーノーツには、だから、「Eine Sinfonie-Kantate」というタイトルが付けられているのです。 マンゼは、2016年から始めたメンデルスゾーンの「交響曲」の録音を締めくくる形で、2017年の6月にこの曲を録音しました。このツィクルスの流れでは、指揮者とオーケストラとの関係はどんどん良くなっていくように感じられていましたが、ここに来てそれは完璧な親密さを見せるようになったのではないでしょうか。 それは、決して自分のやり方をオーケストラに強いるものではなく、あくまで自発的に求める表現が出てくることを辛抱強く待っている、という姿勢のような気がします。 今回は、そこにさらに合唱が加わりました。それは、このオーケストラの所属するNDR(北ドイツ放送)の合唱団だけではなく、WDR(西ドイル放送)の合唱団も一緒になった、総勢60人を超える大合唱です。その合唱は、もちろんプロフェッショナルなメンバーの集まりで、よく訓練されていますが、マンゼはそこからとても自然で暖かい音楽を引き出しています。オーケストラの中の合唱というと、とかく張り切りすぎて細かい表情がおろそかになりがちなのですが、ここではそういうことは全くありません。ア・カペラのコラールはあくまでソフトに迫り、そしてトゥッティのオーケストラとの演奏ではきっちりとコントロールされたフォルテシモを提供してくれているのです。 ソリストたちも、かなりの節度を持って演奏に向き合っているようです。これもアリアなどはオペラティックに歌いたくなるような面もあるのでしょうが、あえてそれは避けて、真摯に歌うことを心掛けているのでしょう。その結果、最も出番の多いテノールには少し物足りなさを感じてしまいますが、ソプラノ1の可憐さは光ります。さらにほんの少ししか出番のないソプラノ2が、とても深みのある声で魅力的です。 このオーケストラとの録音は、NDRのスタッフが行っているようですね。派手さはないものの、バランスの良い録音です。ただ、合唱が入ったトゥッティでわずかに歪むところがあるのは、ライブならではの疵なのでしょうか。ほとんど気づかないかもしれませんが。 SACD Artwork © PENTATONE Music B.V. |

||||||

ちょっと調べてみたら、それは2016年のことだったようですね。このレーベルの前身である「VEB Deutsche Schallplatten Berlin」が戦後東西に分断されたベルリンの東側に出来たのが1947年ですが、1989年に東西ドイツが統合されると、このレーベルは「BERLIN CLASSICS」と名前を変えて活動を続けます。そして、やがて創立から70周年を迎える2016年に、心機一転を図るためにロゴマークを変えたのです。 それに合わせて、こちらにあるように、Deutsche Schallplatten時代の名録音を、このロゴマークを大々的にフィーチャーしたジャケットでまとめてリイシューしていたようですね。 それにしても、このマークは何か不思議なデザインです。一見、ベルリンのシンボルであるブランデンブルク門をかたどったもんのように見えますね。しかし、これは同時にグランドピアノを演奏者側から見たもののようにも思えてきます。門の柱の下にはキャスターのようなものも付いていますし、真ん中の2本の「柱」はペダルですよね。ところが、グランドピアノだとすると、「足」が1本多いのですよ。チェンバロなどではこんなのもありそうですが、それだとキャスターやペダルはありませんからね。まあ、そこはイメージで修正してくれ、ということなのでしょうか。 そういえば、以前のマークもいったい何を描いているのか、とても気になりました。一応オルガンの足鍵盤のように見えるのですが、そうだとすると「黒鍵」が一つ余計です。まあ、こういう「不条理」が好きなレーベルなのでしょう。 このCDは、最近では珍しくなったモダン楽器によるバッハの「ヨハネ受難曲」です。2005年に再建されたドレスデンの有名な観光スポット、フラウエン教会(聖母教会)で、2017年の聖金曜日のあたりに行われた演奏のライブ録音です。正確には、本番が4月14日で、その前の11日と12日に行われたリハーサルの録音も合わせて編集されています。客席のノイズがほとんど聴こえませんから、大半はリハーサルの時の録音が使われているのでしょう。 ここで演奏している、教会の名前が団体名となっているオーケストラと合唱団は、フラウエン教会のカントル、マティアス・グリュネルトが2005年に創設したものです。オーケストラは、ドレスデンの有名なオーケストラのメンバーが集められています。合唱団も、30人ほどの「セミプロ」のメンバーによる団体だそうで、かなりレベルは高いようです。 もちろんオーケストラではモダン楽器が使われていて、ピッチもモダン・ピッチです(楽譜は全集版)。録音のせいなのかもしれませんが、弦楽器の音色はとてもまろやかに聴こえるので、もしかしたらガット弦が使われていたのかもしれません。管楽器も、極力地味な音色を心掛けているように感じられます。その上で、時折ピリオド楽器で感じられる音程が不安定なところは全くありませんから、とても心地よく聴くことが出来ます。全体の音色が、それこそDeutsche Schallplatten時代の「いぶし銀」のような渋さがあるのも、気持ちがいいですね。 グリュネルトの指揮ぶりは、早めのテンポでとても颯爽としたものでした。合唱などは、ちょっとあっさりしすぎていて物足りないところもありますが、演奏自体はかなりの高水準、表には出さない凄さがあるようです。 この中で最も強烈な印象を与えてくれたのは、テノールのティルマン・リヒディです。エヴァンゲリストとアリア、さらにレシタティーヴォでは下役などの他のロールも歌っているという大活躍ぶりですが、なんと言ってもその抜けるような透き通った声には魅了されます。ファルセットで高音を歌う時の、なんと艶めかしいこと。 他のソリストが、ワンランク落ちるのがちょっと残念。ソプラノはワーグナー歌いのニュルンドですから、そもそもミスマッチですし。 CD Artwork © Edel Germany GmbH |

||||||

とは言っても、この中の「Nocturne」という1967年に作られた曲は、すでにこちらの2016年にリリースされたアルバムの中に含まれていました。それは2015年に録音されたものなのですが、その時に録音されてお蔵入りになった「Sarabande」(1995)という曲も、今回のアルバムには収録されています。おそらく、それをメインに据えて、新たに彼の作品を俯瞰できるだけのものを2017年にまとめて録音した、ということなのでしょう。この2015年のセッションは会場も違うので、他の曲と音が全然違います。 まず、最も初期の1963年に作られた「Construction」という、オリジナルは管弦楽のための「Construction and Hymn」という作品を、長く親交のあったイェテボリ室内合唱団の指揮者グンナル・エーリクソンが合唱と小アンサンブルのために直したバージョンです。まず、本編が始まる前にヤンソン自身の鍵盤ハーモニカで即興的なイントロが演奏されているのが面白いところ。彼の作品には、このようにジャズ的な自由度が設けられているものが多いようです。 そこに合唱が、「歌」ではなく(もちろん、この曲に歌詞はありません)つぶやくような口笛によって演奏を始めます。それは、まるで同じころに作られたリゲティの「Lux aeterna」のようなクラスターのポリフォニーとなって進んでいきますが、そこに楽器が加わると、ほとんど「Atmosphéres」の様相を呈し、大音響のままカットオフされます。それは、もろ60年代の「アヴァン・ギャルド」でした。不良少女じゃないですよ(それは「あばずれギャル」)。 同じようなテイストは、先ほどの「Nocturne」にも感じられます。ただ、こちらはその中にはっきりロマンティックな要素の引用がありますから、もはや「アヴァン・ギャルド」から抜け出す準備に怠りはなかったのでしょう つまり、同じ年、1967年に作られた「Ky og vakre Madame Ky(Kyと美しいマダムKy)」では、イントロでピアノ伴奏が楽器の胴を叩いてリズムを取っているような「アヴァン・ギャルド」さを見せてはいますが、曲が始まるとそれはまるで北欧のダンスを思わせるようなサラッとしたメロディだというあたりで、作曲家はもはや「アヴァン・ギャルド」には背を向けていたのです。 1983年に作られた「Nå er det fint å leve(今は生きるには素敵な時代)」ではわざと羽目を外した歌い方でとても軽い曲に見せかけて、その歌詞はとてもアイロニーに富んだものですし、同じ年の「Lille mor klode(小さな母なる地球)」では、いかにも北欧風のリズムとメロディに乗せて、地球環境を憂えるシリアスな内容を歌っていたりします。 1995年の「Sarabande」では、単純なオスティナートの繰り返しがほとんどミニマル・ミュージックを思わせます。そして今世紀に入って、一番新しい2016年のタイトルチューン「The wind blows-where it wishes」は、ヨハネの福音書3章8節を作曲家が引用したテキストが使われていますが、それは「歌われる」ことはなく、合唱のヴォカリーズをバックに、「語られる」だけなのです。おそらく作曲家はそれを「ラップ」として使っているのでしょうが、同時に、同じものをいにしえの「シュプレッヒ・ゲザンク」だと思い込む人を、陰ながらあざ笑うというどす黒い陰謀が秘められているのです。 この作曲家には、本当に油断が出来ません。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

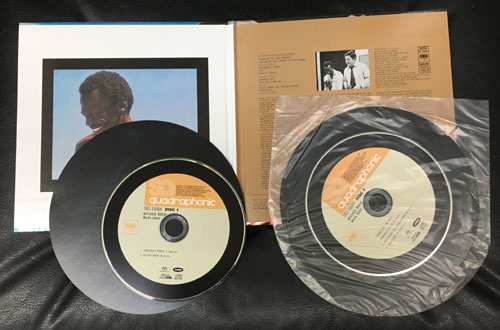

「4チャンネル」の時代に、SONYからはその「SQ」のプロモーションの意味も兼ねて、この1972年に録音されたブーレーズとニューヨーク・フィルによるバルトークの「オーケストラのための協奏曲」がリリースされていました。    と思ったら、本当にこれのマルチトラックSACDが出ていました。それも2002年、SACDが発売されて間もないころですね。それがまだ市場にあったので、早速入手してみました。現物はまだCDプレーヤーでもかかる「ハイブリッド」SACDはなかったので、「SACD対応プレーヤーで再生してください」という注意書きがありますね。それで、「デュアル・レイヤー」という聴きなれない言葉がありますが、これは2チャンネルステレオとマルチトラックがそれぞれ別のレイヤーに入っているということなのでしょう。 ところが、それをマルチトラック対応の機器で聴いてみると、確かにリア・スピーカーからの成分も含まれていてサラウンドには間違いないのですが、楽器の低位がごく当たり前の、全てフロントに集まっている形なのですよ。このジャケットや写真から期待できる、真後ろからは木管とホルン、右後ろからは金管、そして左後からは打楽器という定位では全然ないのです。クレジットには、SACDのためのミックス・エンジニアの名前も見られますから、オリジナルの録音から新たにこのようなミキシングを行っていたのでしょう。 なぜそんなことをしたのか、理由としては、LPでは「オケコン」だけで1枚のアルバムになっていましたが、SACDではあまりにも収録時間が短いので、同じころ、1971年に録音したバルトークの「中国の不思議な役人(マンダリン)」をカップリングしたことが考えられます。これは、彼らの本拠地、リンカーン・センターにある今では「ディヴィッド・ゲフィン・ホール」と呼ばれているコンサートホールで、やはり「4チャンネル」用に録音されていますが、それはあくまで客席でオーケストラを聴くという設定でミキシングが行われています。しかし、「オケコン」は「マンハッタン・センター」という録音スタジオでわざと普通は聴けるはずのない定位を設定して録音されています。ですから、その2曲を同じアルバムで聴く時に、楽器の定位がそんなに違っていたらリスナーは混乱してしまうだろう、という「忖度」のもとに、このようなことを行ったのに違いありません。 ただ、普通に2チャンネルにミックスされたCDと聴き比べてみると、「マンダリン」の場合はバランスは全く変わっていませんが、「オケコン」のミックスは、全然別物、木管の直接音がほとんど聴こえないんですよね。はっきり言って最悪です。 ですからここでは、ぜひとも、マイルスと同じように「世界初復活」させてもらいたいものです。SONYさん。 (2010/12/17追記) そんな願いが叶って、オリジナルの4チャンネルミックスによるSACDがリリースされました。 SACD Artwork © Sony Music Entertainment Inc. |

||||||

その結果、消費者にはそっぽを向かれ、「4チャンネル・ステレオ」はこの世から消えてしまったのです。 それから四半世紀ほど経って、音楽ソフトはアナログ・レコードからCDの時代になり、さらにCDの進化形として、SACD(Super Audio CD)がデビューします。SACDはCDを上回る解像度を持つハイレゾ音源ですし、その中にはマルチチャネルのサラウンド音源を収録することも出来たのです。もちろん、それはかつての4チャンネルとは別物の、デジタル技術を駆使して独立した複数の音声信号を全く劣化させることなく再生できる優れものでした。 ですから、かつて「4チャンネル」で制作されたにもかかわらず、満足のいく形では市場に出ることのなかった音源は、SACDだったらそのまま再生することが出来るのです。 そのことに最初に気が付き、商品化を行ったのが、2002年に創設されたPENTATONEというオランダのクラシック専門のレーベルでした。ここでは、かつて製作された4チャンネルの音源をデジタル・リマスターして数多くの演奏をSACDのサラウンドとしてリリースしてきています。 ポップスの世界では、SACDが誕生してから20年近く経った今年、かつては「SQ」という方式で、おそらくどこのレーベルより積極的に4チャンネルの商品展開を行っていたSONYが、初めてオリジナルの4チャンネル音源であることを大々的に誇示したSACDをリリースしました。それが、このマイルス・デイヴィスの「ビッチェズ・ブリュー」です。笑顔がかわいいですね(それは「スマイル」)。録音されたのは1969年ですが、1972年の日本盤のアートワークが、そのまま復刻されています。とはいっても、サイズはLPの12インチではなく、シングル盤の7インチの大きさのミニチュアですけどね。SACDは、7インチ径のディスクに固定されて、中袋に収納されています。   そこには、まず「他の4チャンネルがかかえていた問題をすべて解決」とあります。こんな排他的な態度が、結局は普及の妨げになっていたのでしょうね。さらに、「SQステレオは4つのスピーカーを使い、演奏家やシンガーがあなたのまわりを自由自在に動く様子をそのまま再現します」ですって。こんな、音楽の本質から外れた低次元なところで勝負をしようとしていたのでは、そっぽを向かれるのは当たり前です。 それこそ「世界初復活」されたこのサラウンド・ミックスは、まさに衝撃的なものでした。このアルバムでマイルスがとったバンドの編成は、ホーン3本、ピアノ3台、ベース2本、ドラムス2セット、パーカッション2人、それにギターという大規模なものですが、それぞれがくっきり360度の中に定位していて、アンサンブルの中で何をやっているかが手に取るようにわかるのですね。チック・コリアもジョー・ザヴィヌルも、ジョン・マクラフリンも、それぞれに好き勝手なことをやりつつある種の混沌が形成されている中に、いきなりマイルスのトランペットが、正面センターに定位していたところから発せられ、それが後の右と後の左から時間差をおいて聴こえてくるのです。それはまるで「天からの声」のように感じられます。 SACD Artwork © Sony Music Entertainment |

||||||

新潮文庫では、ハードカバー刊行後に雑誌に掲載されたものが加わっていて、その中に「弦素、管素とその化合物」という、個人的には「いくら茂木さんでもここまでやるとは」と仰天してしまった思い出があるコンテンツが入っていたことに感激したものです。なんせ、ここでは楽器名の略語を「『元素』記号」と同じように扱って、ベンゼン環の水素に置換させたりしているのですからね(わかります?)。 今回の再文庫化にあたって、茂木さんは初版の文章に大幅に手を入れたのだそうです。22年前のことですから、今にして思えばあまりに過激すぎた言い回しを、「極力オンビン」に直されたのだとか。その一例はこんな感じです。「あるフルート奏者」。 洗練されたイメージ、というものも欠かせないので、東北の寒村で「かんじき」を履いて1メートルの雪を踏み、木造校舎の学校に通い(生徒数合計8)、大根の葉のみそ汁で育った、赤いホッペの「わらしこ」というわけにはいかない。さらに、ここには「付録」として「アマチュア・オーケストラ専門用語集」という描き下ろしエッセイが加わっています。茂木さんは最近は指揮者として、多くのアマチュア・オーケストラにも接しておられますが、その経験の中で見つけた様々なアマオケの中でしか通用しない言葉が、茂木さんの筆で面白おかしく紹介されているのです。これが結構目からうろこの指摘だったりします。 例えば、演奏会の曲目でアマチュアが普通に使っている前曲、中曲、メインのような言い方は、プロはしないのだそうです。これはちょっと意外。あとは、ブラームスの「大学祝典序曲」を「大祝(だいしゅく)」と略していうのも、プロにとっては顰蹙ものなのだとか。まあ、「白鳥の湖」を「白鳥湖(はくちょうこ)」なんて言っているぐらいですから、アマチュアのセンスの悪さは相当のものなのでしょう。 あとは、管楽器の「ローテーション」でしょうか。確かにプロの場合は最初からポジションが決まっていますから、こんなことはありえないのですが、いくらアマチュアだからと言っても、本当に良い演奏をしたいのなら、「公平に奏者をまわす」というやり方はあまりほめられたことではないでしょうね。 ここで茂木さんが語られているのは「アマオケにはあってプロオケにはないもの」ですが、逆に「プロオケにはあってアマオケにはないもの」だって見つけることはできます。それは「定年」です。日本の場合、プロのオーケストラの団員は、60歳で定年を迎えてその団から離れるのがほとんど「きまり」になっているようです。茂木さんが所属しているNHK交響楽団でも例外ではなく、1959年生まれの茂木さんは、2019年には60歳となるために、退団することになっているそうです。 でも、アマチュアの場合には、そのような制度はありません。というか、プロはお金をもらって演奏していますが、アマは「お金を払って」演奏しているのですから、いくら年をとってもきちんと演奏できるのなら辞めさせられる理由はないのですよ。さっきの「ローテーション」だって、お金を払っているのだから、おいしいパートをもらいたいと思うのは、ある意味正当な要求なのでしょうが・・・。 Book Artwork © Chuokoron-Shinsha, Inc. |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |