|

|

|

|

![]()

いざなうファウスト。.... 佐久間學

一人だけ、「辺境」とは程遠いフランスの作曲家、ケックランが入っていますが、彼の場合は「民族音楽」とは違った意味での、作曲家の「起源」、つまり、子どものころに歌った素朴な童謡や、聴かされた子守歌などが素材となって作られています。子供の「機嫌」を取る音楽ですね。 それは、1940年に作られた「フルートとピアノのための14の小品」という、それぞれの曲は1分にも満たないものを集めた、まさに「小品」集です。そのメロディはあくまでシンプル、しかし、ピアノ伴奏はやはり彼ならではの印象派風の仕上がりとなっています。最後から2番目の「Marche fune[]ble」という曲が、2分半ほどかかるこの中では最長のものですが、「葬送行進曲」としての重みはあまり感じられないのは、そのメロディが「中国地方の子守歌」(♪ねんねこしゃっしゃりま〜せ)に酷似しているせいでしょう。 演奏しているフルーティストは、ベルギー人のトーン・フレットという方、なんでもグラーフなどとともに、クイケンにも師事してトラヴェルソも演奏できるのだそうですね。彼の音はかなり重ためですが、この作品に関しては極力穏やかな吹き方に徹しているようです。 そして、次からは紛れもない「辺境」の作曲家たちの、民族色がてんこ盛りの曲が始まります。まずは、チェコのシュルホフです。ここでは1927年に作られた「フルート・ソナタ」が演奏されています。ルネ・ル・ロワによって初演されたこの曲は、ジャズの要素も含まれていて、なかなか刺激的です。そのなかでも、やはり民族的な香りはぷんぷん匂っています。 次は、コーカサス地方。アルメニアのアルノ・ババジャニアンと、アゼルバイジャンのフィクレト・アミロフという、全く聞いたことのない名前の2人の作曲家の作品です。ただ、ピアノストとしても活躍したババジャニアンの曲は、ピアノ・ソロで、フルートの出番はありませんでした。そのことは、どこにも書かれていなかったので、いつになったらフルートが出てくるのかと待っていたら、いつの間にか曲が終わっていた、という感じですね。そういえば、フルートの伴奏にしては、あまりに技巧的でインパクトのあるピアノでした。もちろん、ここでも民族的な素材ははっきり提示されています。 アミロフの「フルートとピアノのための6つの小品」は、冒頭からイケイケのダンス音楽で始まりますが、しっとりとした「子守歌」や、「アゼルバイジャンの山々にて」など、変化に富んでいて楽しめます。 そして、最後を飾るのが、バルトークのピアノ曲を弟子のパウル・アルマが編曲した有名な「ハンガリーの農民の歌による組曲」です。確かにハンガリー民謡のエキスが詰まっているような曲ですが、そこにフルートの超絶技巧も加わるという油断のできないところがある難曲です。ここでのソリストは、先ほどのケックランよりは、このような曲の方が得意のようで、息もつかせぬテクニックの冴えを披露してくれています。 ただ、彼は感情の高まりを冷静にコントールするというタイプではないようで、ついついオーバーアクションで乱暴に聴こえてしまうところがないわけではありません。 それを助長しているのが、あまりにもクリアすぎる録音です。フルートの高音などはもっと美しく聴こえるようにできるはずですし、ブレスの音が汚すぎます。ピアノのパートもペダルの音がはっきり聴こえてしまうほどのマイクのセッティングは、あまり感心できません。 CD Artwork © Outhere |

||||||

「荘厳ミサ」というのは、ベートーヴェンの作品で有名ですが、そのような大規模なミサのために作られた音楽です。そのためには、ミサの通常文がすべて含まれていることが必要になってきます。それに対して、前半の「Kyrie」と「Gloria」しかない「短い」ミサは「ミサ・ブレヴィス」と呼ばれています。 そして「小」というのは、そのような大規模な作品で、演奏時間は1時間半近くかかるというのに、編成はたった12人の歌手(ソリスト4人と、各パート2人ずつの混声四部合唱)と、ピアノ2台とハルモニウムだけという「小さな」ものだからです。 しかし、後にロッシーニはオーケストラのためのバージョンを作り、それに合わせて合唱も増員しています。このSACDで演奏されているのはその形、ですから、本当はタイトルから「Peteite」は外した方が良いのでしょうけどね。 これまでに最初のバージョンは何度か聴いたことがありますが、オーケストラ・バージョンを聴くのは今回が初めてです。それは、「Kyrie」が始まった時に、ヒメノが指揮をするルクセンブルク・フィルがとても起伏に富んだ雄弁な演奏を聴かせてくれたことによって、それまでのものがいかにショボいサウンドだったかが明らかになりました。この頃のロッシーニは、きらびやかなオペラの世界からはすっかり足を洗って、内省的な宗教曲の世界を追求していたのでしょうが、やはり聴いている人を楽しませようとする精神は失われてはいなかったのでしょうね。ここでは、真ん中の「Christe eleison」ではそのオーケストラが黙り、合唱だけのア・カペラになります。その対比も絶妙です。その合唱の中からは、ルネサンスあたりから脈々と受け継がれてきた合唱音楽のエキスまでをも感じることが出来ました。 そういえば、「Gloria」や「Credo」の最後の合唱などでは二重フーガも用いられています。これも、やはり古典やバロックへの回帰を目指したもの、あるいは、すでにそのようなことを行っていたハイドンやモーツァルトへのオマージュなのかもしれませんね。 4人のソリストたちも、アリアとアンサンブルで大活躍です。なんでも、ロッシーニがこの曲を作った動機の一つに、彼の昔の作品「セミラーミデ」がパリでリバイバル上演された時に歌っていた若い姉妹歌手、バルバラ・マルキジオ(姉・メゾソプラノ)とカルロッタ・マルキジオ(妹・ソプラノ)の存在があったということで、この二人のためのナンバーはとても美しいものです。最後の曲「Agnus Dei」では、バルバラを想定してか、とてもしっとりとした合唱との受け答えが用意されています。ここで歌っている二人は、ソプラノのエレオノーラ・ブラットがかなり暗めの声で、アルトのサラ・ミンガルドと区別がつかないほど、この二人がハープをバックに歌う「Qui tollis peccata mundi」は絶品です。 テノールを歌っているのは、以前モーツァルトのオペラで素晴らしいドン・オッターヴィオやフェランドを聴かせてくれたケネス・ターヴァーです。ここでも「Domine Deus」のアリアを、伸びのある声で楽しませてくれました。 ただ、バスの人はいまいち、他の3人のような流れが感じられませんでした。 この作品では、ミサ曲なのに1曲だけインスト・ナンバーが入っています。それが、「Credo」の最後の曲の次に演奏される「Preludio religioso - Ritornello」です。後半にはオルガンのソロもフィーチャーされていて、オーケストラ・バージョンならではの荘厳感が味わえます。この後アタッカでア・カペラの「Sanctus」が聴こえてきた瞬間には、極上の音楽に接した時の感動が確かにあったかな。 SACD Artwork © Orchestre Philharmonique du Luxembourg & Pentatone Music B.V. |

||||||

オーケストラはサンクト・ペテルブルク・フィル、かつては「レニングラード・フィル」という名前で、ムラヴィンスキーの指揮の下で一糸乱れぬ演奏を披露していたスーパー・オーケストラですね。そのムラヴィンスキーも1988年には亡くなり、その後を継いだのがここで指揮をしているユーリ・テミルカーノフです。しかし、この指揮者には前任者のようなカリスマ性はなく、やがて来る「ソ連崩壊」という動乱の時期もあって、最近ではめっきり存在感が薄れているようでした。同じ街にはマリインスキー劇場管弦楽団という、こちらは現代のカリスマ、ゲルギエフに率いられたオーケストラもありましたからね。 今回の録音で久しぶりに聴いたこのオーケストラは、以前とはだいぶ様子が変わっているようでした。全体の響きがとても柔らかく、なにか温かみさえ感じられるものになっていたのです。管楽器などはかなり自由にそれぞれの歌いまわしを披露しているようでしたね。その分、迫力が少し薄れたような気がしますが、そのあたりはおそらく世界中の趨勢に従った傾向なのかもしれませんね。ですから、ロシアのオーケストラというよりは、インターナショナルなハイレベルのオーケストラ、という感じになってきているのではないでしょうか。 合唱は、モスクワのボリショイ劇場の合唱団です。こちらは、オーケストラとは対照的にもろ「ロシア的」な響きで迫ります。なにしろ、ダイナミックレンジがとてつもなく大きくて、ささやくようなピアニシモから、まさに大地を揺るがすようなフォルテシモまで、自由自在に出てきます。そのフォルテシモでのサウンドは、ベースあたりはもしかしたら「オクタヴィスト」が加わっているのでは、と思わせられるほどのものすごい低音を聴かせてくれていますからね。 しかも、決してそんな力で押し切る演奏ではなく、普通の合唱団のライブ録音だったら興奮のあまりリズムがいい加減になってしまうような楽譜の細かいところも、きっちりと歌っていますからすごいものです。 ここでの合唱指揮のヴァレリー・ボリソフは、レニングラード音楽院で合唱指揮と、オペラ/オーケストラ指揮を学び、1988年から2000年まではマリインスキー劇場の合唱指揮者を務めていました。2003年からはこのボリショイ劇場の合唱指揮者になっています。彼はボリショイで、「エウゲニ・オネーギン」の指揮者(もちろん全体の)を任されたこともあるそうです。 そして、ソリストたちもとても立派な声で、この音楽をまさに「劇的」に盛り上げます。一人だけイタリア人のフランチェスコ・メーリだけは、ほんの少しお上品なところが感じられますが、それはあくまでほかの3人のとてつもない存在感と比較してのことですから、全体としてはもう圧倒されっぱなしのソロ、そしてアンサンブルを味わうことができます。 中でも、ソプラノのディナーラ・アリエワは、高音はもちろん、「Libera me」では誰しも苦労している低音を朗々と響かせているのには脱帽です。 これは、そんな、とても威勢の良い「レクイエム」、そこにはホロストフスキーの死を悲しむような湿っぽさは、微塵もありません。 CD Artwork © Delos Pruductions, Inc. |

||||||

この作品については、3種類の稿が存在していることが知られています。「第1稿」は1889年にブダペストで初演された時の形。これは、2部、5つの楽章から出来ている「交響詩」で、タイトルは付いていませんでした。 次の「第2稿」は、1893年にハンブルク、そして1894年にヴァイマールで演奏された時に改訂されたもので、楽章の数は変わりませんが第1部と第2部、そしてそれぞれの楽章にタイトルが付けられ、さらに作品全体も「巨人」と呼ばれるようになっています。 そして「第3稿」は、1896年にベルリンで演奏された時に改訂されたもので、そこでは全てのタイトルが削除され、さらに第2楽章もカットされています。つまり、曲全体も単に「交響曲ニ長調」と呼ばれることになりました。これが、さらに「交響曲第1番」と改名されて出版されるのです。現在では、さらに細部で校訂が行われ、最終的には1992年に刊行されたマーラー協会の「新全集版」が最も新しい楽譜になっています。 このように、マーラー協会の全集は、常にアップデートされて「最新」の情報が盛られたものに置き換わるというポリシーが貫かれているようですね。 確かに、作曲家としては最後に残ったものを「決定稿」としたいという気持ちはあるのでしょうが、後世のリスナーにとっては、やはりそこにたどり着くまでのすべての過程を見てみたいという気持ちもあるでしょうし、結果的にはそこまで示されたときに初めて、その作曲家の全体像が明らかになるはずですから、そのような創作の全過程を明らかにするのは必要なことなのです。 ですから、マーラー協会も、この「交響曲第1番」の初期の形態の楽譜も出版しようとしたのでしょう。ただ、「第1稿」は、現在では自筆稿が失われてしまっているので、「第2稿」でその作業に着手し、2014年ごろにその校訂作業がほぼ終わった時点で、ヘンゲルブロックと北ドイツ放送交響楽団(現在のNDRエルプ・フィル)によって録音され、その全容が明らかになりました。 実は、マーラー協会がそのような作業に取り掛かるはるか前から、その「第2稿」の現物である1893年のハンブルクでの演奏で使われた自筆稿のファクシミリをそのままコピーした楽譜がTHEODORE PRESSERから出版されていて、それに基づく録音も何種類か出ていました。 ところが、マーラー協会が作った楽譜は、その自筆稿とは、多くの部分で異なっていました。そもそも編成も大きくなっていますし、聴いただけではっきり違いがわかる個所がたくさんありました。それは、ハンブルクでの演奏に際して手直しをした部分や、さらに翌年のヴァイマールでの演奏に向けて改訂を行った部分などが含まれた、別の楽譜をもとにしていたのです。ですから、その出版譜では「ハンブルク/ヴァイマール稿(1893-94)」という呼び方がされていました。つまり、現時点では「第2稿」には「ハンブルク稿」(THEODORE PRESSER)と「ハンブルク/ヴァイマール稿」(UNIVERSAL)という、全く異なる2種類の楽譜が存在しているのです。 さあ、そこで今回のCDです。これは新譜ではなく、2004年に録音されたものです。そもそもタイトルに「Weimar version, 1893」という表記があることからして怪しげなCDなのですが、これが発売された当時の代理店のインフォでは、その「ヴァイマール稿」というのを真に受けて「同じ第2稿とはいっても"ハンブルク・ヴァージョン"とは異なるらしいので、マーラー好きには見逃せないアルバムの登場といえるでしょう」などというコメントが載っていました。 実際に聴いてみると、これは「ハンブルク・ヴァージョン」そのものでした。つまり、現代のリスナーは、「ヴァイマール稿」がどんなものなのか知っているので、そういうことが即座にわかるのですよ。 このCDはすでに廃盤になっているので、騙されて買う人がいないのが救いです。そもそも、この演奏はなんとも気の抜けた、魅力に乏しいものでしたし。 CD Artwork © Hungaroton Records Ltd |

||||||

ということで、彼らが使っている楽器をチェックしてみると、確かに管楽器からは、かつてのフランスのメーカーのものは一掃され、ドイツ系と思われるもので占められていましたね。オーボエあたりはどうやらウィンナ・オーボエのようですね。なんたって、マーラーはウィーンで活躍したのですからね。もちろん、以前は「バソン」だけだったファゴットパートは、見事に「ヘッケル」に入れ替わっていましたよ。ウィーンと言えばモーツァルトですからね(それは「ケッヘル」)。いやあ、よくこれだけの楽器を集めたものだと、それだけで驚いてしまいます。 そして、そのマーラーの曲が、「交響曲形式による音詩『巨人』」です。これは、今ではよく「交響曲第1番『巨人』」というへんてこな名前で呼ばれている作品の元の形であることは、ご存知でしょう。マーラーが1889年にブダペストで初演したこの作品は、2つの部分、5つの楽章から出来ている「交響詩」で、タイトルはついていませんでした。それを、改訂して、1893年にハンブルクで演奏されたものが、さっきのようなタイトルが付いた作品でした。これには、さらに改訂が施され、1894年にヴァイマールでも演奏されます。 そして、この中から第2楽章の「花の章」がカットされ、さらに改訂が施され、「巨人」というタイトルも外されたものが、現在普通に演奏されている「交響曲第1番」ということになるのですね。 ハンブルクのコンサートのために使われた自筆稿は、現在はイェール大学に保存されていますが、それはこちらで見ることが出来ます。そして、それはその自筆稿のコピーという形で世の中に出回っており、その形で録音されたものが何種類もリリースされています。たとえばこちらのデ・フリエントのSACDなどです。 それが、最近になってマーラー全集の一環として、UNIVERSALからクリティカル・エディションが刊行されました。実は、実際にそれが出版される前に、その楽譜を使って録音されたものがあり、それがこちらのヘンゲルブロックのCDとして2014年にリリースされていました。その時には、その楽譜は「ハンブルク稿/1893年」と呼ばれていました。その演奏は、当然現行の「交響曲第1番」とは大きく異なってはいましたが、先ほどの自筆稿とも微妙に異なった部分も見つかりました。 実際にUNIVERSALからその「ハンブルク稿」が刊行されたのは、2018年になってからです。それはこちらで入手できます。さらに、そのサイトではその楽譜の現物も途中までですが見ることが出来ます。そこには、 つまり、ここでマーラー協会が採用した資料は、「ハンブルク稿」そのものではなく、翌年のヴァイマールでのコンサートで使われたであろう、いわば「ヴァイマール稿」だったのです。これは、楽器編成も3管から4管に増えていますし、聴いてはっきりわかる違い(例えば第3楽章の冒頭のティンパニの有無)も数知れずです。 今回のロトのCDでは、この出版譜が使われました。実際、今回のジャケットにも「HAMBURG/WEIMAR 1893-94 VERSION」という表記が見られます。「ハンブルク/ヴァイマール稿」ですね。そして、出てきた音は、「ハンブルク稿/1893年」とされていたヘンゲルブロック盤と全く同じだったのです。ですから、そのSONY盤の表記は明らかに不正確です。 おそらく、「ハンブルク/ヴァイマール稿」としては2番目の録音となる今回の演奏は、ピリオド楽器ということもあって、とてもユニークな響きが聴こえました。フルートなどは全く聴こえないこともあります。それが「ドイツの楽器」なのでしょう。表現も、かなり極端。正直好きにはなれませんが、「レコード芸術」あたりでは絶賛されるのでしょうね。 CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s. |

||||||

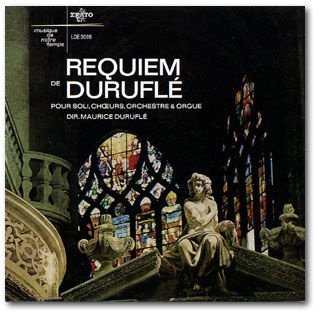

しかしデュリュフレは、1929年に同じパリのサン・テティエンヌ・デュ・モン教会のオルガニストに就任し、長くその地位にいてオルガニストとして活躍することになるのです。 彼は、プーランクがオルガン協奏曲を作るときには助言を行い、1939年の初演ではオルガン・ソロを演奏しています。さらに、彼の演奏は多くの録音で聴くことが出来ます。その代表的なものはジョルジュ・プレートルがサン・テティエンヌ・デュ・モン教会で1961年に録音したそのプーランクの協奏曲と、1963年に録音したサン・サーンスの「交響曲第3番」でしょうか。サン・サーンスの録音は、オルガンとオーケストラのピッチが全然合っていないということでも有名ですね。 さらに、彼の代表作「レクイエム」がデュリュフレ自身の指揮で初めて録音された時も、この教会のオルガンが使われていたのでしょうね。その時にオルガンを演奏していたのは、彼の妻で同じ教会のオルガニスト、マリー=マドレーヌ・デュリュフレ=シュヴァリエでしたから。このレコードには録音場所のクレジットはないのですが、ジャケットの写真もサン・テティエンヌ・デュ・モン教会の祭壇ですから、間違いないでしょう  このCDで演奏しているのは、1995年にここで指揮をしているロバート・シンプソンによって作られた「ヒューストン室内合唱団」という、初めて聴くアメリカの団体ですが、プロデューサーが、すでに他の団体で「レクイエム」のアルバムも作っていたブラントン・アルスポーなんですね。果たして、その手腕は。もちろん左投でしょうね(それは「サウスポー」)。 最初に演奏されているのが作品11(1966年)の「ミサ・クム・ユビロ」です。これは、合唱のバリトン・パートだけがユニゾンで歌って、そこにオルガンの伴奏が入るという曲です。実際に歌っているのはバリトンだけではなくほとんどの男声パートのメンバーなのでしょう。その声は、あくまでもソフトでなめらかです。それが、デュルフレのとても手の込んだオルガン伴奏に乗って、とてもさわやかに流れています。 次は、無伴奏の混声合唱のための「グレゴリオ聖歌の主題による、4つのモテット」と、最後の作品である「われらの父よ」作品14(1978年)です。これはもう、ア・カペラのお手本のような全く隙のないハーモニーで迫ります。女声の音色もとてもピュアでうっとりさせられます。 ところが、肝心の「レクイエム」になると、そんな美点がすべて裏目に出ているという感じ。この作品はただきれいに歌っただけでは何の感銘も与えることはできないことを、如実に証明してくれました。 アルスポーは、先ほどのアルバムではもっと深みのある音楽をプロデュースしていましたから、これはあくまでこの合唱団の資質なのでしょうね。 CD Artwork © Signum Records |

||||||

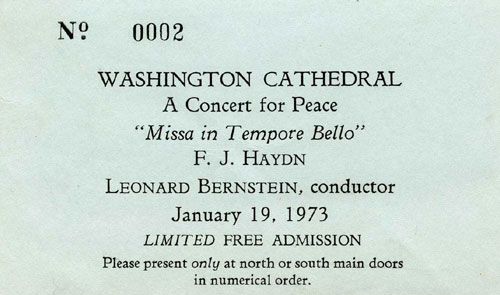

そこで演奏されていたのは、ハイドンが1796年に作った「戦時のミサ」(Hob. XXII-9)でした。苦そうなタイトルですね(それは「煎じ薬飲みな」)。当時のナポレオンのオーストリア侵攻など、なにかと世の中が穏やかではなかったという状況を背景に作られたもので、それを表すためなのかミサ曲にしては珍しくティンパニが派手に活躍しています。そんなことから「パウケン・ミサ」とも呼ばれていますが、もちろんそこには政治的な意味は全くなく、ちょっと勇ましいテイストを曲の中に織り込んだ、といった程度のものなのでしょう。 それを、バーンスタインは「平和のためのミサ」と読み替えました。その頃のアメリカ国民はベトナム戦争への介入で疲弊していました。参戦当初こそは「自由主義陣営を守る正義の戦い」と信じていた国民も、やがてその欺瞞に気づき始めていたのですね。そんな時に再選されたニクソン大統領の就任式(同じ日に同じワシントンのケネディ・センターでオーマンディ指揮のフィラデルフィア管弦楽団による就任記念コンサートがありました)に対抗するかのように開催されたこのコンサートには、明らかに時の政権に対するプロテストの意味が込められていたのでした。 ここで集められたソリストの中では、バリトンのアラン・タイタスしか知った名前はありません。この人は、この2年前のバーンスタイン自身の「ミサ」の初演の時のソリストを務めた人ですね。 そして、合唱団は、ここで合唱指揮を担当しているノーマン・シュリブナーが集めた125人の「ボランティア」たちです。さらに、肝心のオーケストラですが、初出のアルバムのクレジットではただ「管弦楽団」とだけしか記されてはいませんでしたし、このSACDでもその表記になっています。最近のSONYのリイシューCDでは、「ニューヨーク・フィル」となっているものもありますが、それは完全な誤り、この「管弦楽団」の正体はワシントンのナショナル交響楽団のメンバーが主体となっていたオーケストラです。おそらく、中にはそれこそ「ボランティア」で参加したメンバーもいたかもしれませんが、いずれにしてもニューヨーク・フィルでないことだけは間違いありません。おそらく、このオーケストラの所属レーベルとの関係で、このようなクレジットになっていたのでしょう。 さらに、この録音はこのコンサートの時のライブ録音ではなく、同じメンバー、同じ会場でコンサートの翌日の1月20日に行われたセッション録音です。何しろこれは「4チャンネル」のための録音でしたから、「商品」にするためにはライブではリスクが多すぎたのでしょう。というか、当時はそんな贅沢なことができるほど、クラシック・レコードの需要があったのですね。 演奏については、みんな頑張っているな、という感じ。特に合唱は、明らかに熱意に技術が伴っていないという気がしますが、気持ちだけはしっかり伝わってきます。面白いのは、サラウンドではその合唱がリアから聴こえてくることです。録音の時には、合唱は指揮者の後ろにいたのでしょうか。 SACDのためのボーナス・トラックは、同じ頃ニューヨークのスタジオで、こちらはしっかりニューヨーク・フィルと録音されたハイドンの「交響曲第96番(奇跡)」です。こちらもオリジナルが4チャンネルですが、オーケストラはサイドからフロント一杯に広がっています。音のクオリティも、こちらの方が格段の高さです。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

当然「4チャンネル」時代でもライバル同士として対抗意識を燃やしていたのでしょうね。結果、COLUMBIAはSQ、RCAはCD4(QSも?)と、それぞれ全く互換性のない方式を採用することになったようです。それぞれの方式は日本のメーカーの技術がメインになっているのが面白いですね。 アーサー・フィードラーが指揮をしたボストン・ポップスは、このRCAレーベルの花形アーティストでした。なんと言っても、このコンビは1930年から1979年まで、ほぼ半世紀も続いていたというのですからすごいですね。これだけの長期政権を保った指揮者は、レニングラード・フィルの常任指揮者をやはり50年ほど務めていたムラヴィンスキーの他にはいないのではないでしょうか。 ということは、フィードラーはSPからLP、そしてステレオ録音を経て、最後にはこの4チャンネル録音も実践できたということになりますね。もしかしたら、実験的にデジタル録音もやっていたかもしれないので、まさにレコード史上の全てのフォーマットを体験していた稀有な指揮者ということになります。 今回のSACDは、1973年と1974年にリリースされた1970年代のヒットソングを集めた2枚のアルバム(Vol.1、Vol.2)を全て収録した「2 on 1」です。彼らが一体何枚のアルバムを出していたのかは分かりませんが、このように少なくとも年に1枚はコンスタントに当時のヒット曲を収録したアルバムがリリースされていたのでしょうね。 ただ、「ポップス」とは言っても実際に演奏しているのはクラシックのオーケストラですから、基本的に古典を録音する時と同じ姿勢が貫かれています。実際に録音会場もボストン交響楽団の本拠地のシンフォニーホールで、そこでは豊かなホールトーンをたっぷり取り込んだゴージャスなサウンドを楽しむことが出来ます。 そんなサウンドで最初に聴こえてきたのが、Vol.1の1曲目、テクノポップのはしりとも言える「ポップコーン」でした。典型的な「ピコピコ」のサウンドで、あの「電気グルーヴ」もカバーしていたぐらいなのですから、これをオーケストラで演奏するという発想がすごいですね。 もちろん、このメインテーマはピチカートで演奏されていました。しかし、そのバックにホルンの壮大なオブリガートが入ってくると、それは紛れもないオーケストラサウンドに変わります。中間部の流れるようなサブテーマも、今度はアルコのストリングスが華麗に迫ります。 さらに、Vol.2の1曲目、バリー・ホワイトの「愛のテーマ」も、この曲の必須の隠し味であるワウワウペダルによるギターのカッティングを、あくまで「オーケストラ」の楽器であるトランペットとスネアドラムで模倣させていましたね。そう、まさにボストン・ポップスとは「ポップス」を素材にして「オーケストラ」の魅力を存分に知らしめるというプロジェクトだったのです。そのためには、たとえミスマッチだと思われる素材でも果敢にオーケストラサウンドでねじ伏せる、というのがこのオーケストラの信条だったのでしょうね。 最近は、このオーケストラを耳にする機会があまりないような気がしますが、それはもはやそのような扱いに耐える誰でも知っている「素材」であるヒット曲がなくなってしまったからなのかもしれませんね。ほんと、今は隆盛を誇っているヒップホップなんて40年後にはどうなっているのでしょう。お尻の美容は大切なのに(それは「ヒップアップ」)。 サラウンドの音場設定は、まるで木管楽器セクションの真ん中に座ってオーケストラを聴いている感じ、なんかなじみのある聴こえ方で、リラックスできます。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

とは言っても、キリストの受難を題材にしたという点では何ら変わることはありません。この曲でも、そんなキリストの晩年の様子を記した新約聖書の福音書からの引用もしっかり使われて、「ストーリー」の骨子はきちんと押さえられています。そのほかに、どこかで聴いたことのあるようなラテン語のテキストとか、さらには最後の曲にはT.S.エリオットの詩からの引用が用いられています。彼はこのカレッジの卒業生なのだそうです。 演奏家は、ソプラノとテノールのソリストに合唱団、そして10人編成の楽器のアンサンブルが加わります。弦楽器はヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスというまっとうな編成ですが、管楽器がピッコロ(アルトフルート持ち替え)、ソプラノサックス(アルトサックス持ち替え)、バスクラリネット、ホルンというちょっと変わった4人、そしてそこにハープと打楽器が加わります。 サックスが加わっていた時点で、このアンサンブルが古典的な響きからはかけ離れたサウンドを聴かせることは予想できました。まずは第1曲目の「Palm Sunday」で、そのソプラノサックスが奏でる素っ頓狂なフレーズに、強烈なインパクトを与えられるはずです。それはまるでジョリヴェの音楽のように、あたかも土俗的な見せかけをまとっているようで、実は心の深いところをわしづかみする力を持っています。 そして合唱も、それに呼応して、エネルギッシュこの上ないハイテンションの叫びを放っています。注目すべきは、メシアンかと思えるような変拍子、ジャクソンの創作ツールは、多岐に渡っていることがよく分かります。 それが、2曲目の「Anointing Bethany」になると、いとも穏やかで敬虔な音楽に変わります。そんな雰囲気を作り上げるのがハープとヴァイオリンでしょう。この2つの楽器が醸し出す平穏な世界に導かれ、合唱もさわやかな響きに変わります。 そのような対極の世界を繰り広げつつ、この受難曲は聖書にある最後の晩餐から磔までに至るキリストの最後の受難の物語を淡々と語り続けます。それぞれの曲は、3曲目「Last Supper and Footwashing」、4曲目「Gethsemane」、5曲目「Caiaphas, Peter and Pilate」、6曲目「Crucifixion」と別れていて、そこではソリスト以外にも、合唱団のメンバーがペテロやピラトといった登場人物となって音楽に参加しています。 そして、最後を締めくくる7曲目が、先ほどのT.S.エリオットの詩を素材にした「The End and Beginning」です。それは、いとものどかな情景が見えてくる音楽でした。ここでは、キリスト教の「受難」を超えたところでの、普遍的な世界観が語られているようです。しかし、チューブラー・ベルが鳴り響く中、次第に曲は盛り上がり、切実な訴えかけが伝わってくるようです。この曲の最後に、ピッコロによってマーラーの「交響曲第1番」の中のテーマが演奏されているのは、なにかのメタファーなのでしょうか。 ですから、この受難曲の中には決して十何曲もあるわけではありません。 ソリストの2人は、それぞれ多くの合唱団のメンバーとして活躍してきた人たちです。作曲者は、おそらくそのような人を想定してこのパートを書いたのでは、と思えるほど、彼らのここでの歌い方はソリスティックなものからは遠いところにあります。 そんなソリストと合唱は、付かず離れずの関係を保ちながら、この「受難曲」のユニークさを的確に伝えてくれています。 CD Artwork © Delphian Records Ltd |

||||||

このアルバムのメインアーティスト、イザベル・ファウストは、これまでの録音ではストラディヴァリウスを始め、いろいろな楽器を使っていましたね。今回使っているのはヤコブ・シュタイナーということですが、演奏しているのはバッハですし、バックを務めるのがピリオド楽器の団体ですから、おそらくモダンに改造されたものではなくピリオド楽器なのでしょう。彼女は、どちらの楽器、そしてどちらの奏法にも完璧に対応できる人ですからね。 今でこそ、そのような「持ち替え」ができる人は珍しくなくなりましたが、ほんの少し前までは、そういう人はあまりいませんでした。というか、そもそも普通の音楽大学ではピリオド楽器を専門に教える人がいなかったのでしょうからね。でも、今では日本の音楽大学にまで専門のコースが設けられるほど、その需要は高まっているようです。 そのような時流に乗って、そういう大学では、入学試験の時にも実技でバッハなどを演奏したりすると、そこではピリオド奏法が要求されるようになっているのだそうです。時代はそこまで来ているのか、という感慨とともに、受験生にとってはかわいそうなことになっているな、という思いも募ります。音大受験と言えば、小さいころからその大学の先生についてレッスンに励む、というパターンなのでしょうが、その先生は必ずしも「ピリオド奏法」に関しては知識や実績があるとは限りませんからね。いや、もしかしたら偏見に満ちた言い方かもしれませんが、彼らにとっての絶対的な基準はこれまで延々と続いてきた「伝統的」なモダン奏法のはずですから、そもそもピリオド奏法に対しては反感こそあれ、決して積極的に学ぼうとすることはなかったはずです。そんな先生に学んだ生徒が、試験でいきなりピリオド奏法を披露しろと言われても、面食らうばかりなのではないでしょうか。 ファウストの場合は、いとも自然にピリオド奏法になじんでいるようです。さらに、ここでは共演のベルリン古楽アカデミーのコンサートマスターのベルナルド・フォルクと、オーボエ奏者のクセニア・レフラーもフィーチャーされて、ヴァラエティに富んだ選曲を楽しませてくれています。 なんと言っても興味深いのは、「組曲第2番(BWV1067)」として知られているソロ・フルートと弦楽器と通奏低音のための作品のソロを、その元の形であるヴァイオリンで演奏しているトラックです。このバージョンは以前も聴いたことがありましたが、それよりもさらに表情豊かな演奏を聴かせてくれていました。有名な「ポロネーズ」などは、中間部のドゥーブレでヴァイオリン・ソロは低音のファゴットとのデュエットになっていて、なんとものどかな佇まいですし、繰り返しでの装飾の多彩さには驚かされます。 普通に「ヴァイオリン協奏曲」として演奏されているBWV1041と1042のソロ・コンチェルトと、BWV1043のドッペル・コンチェルトでは、ダイナミクスの変化がとても大胆、なんだか別の曲のように聴こえます。 その他には、現在はチェンバロ協奏曲として知られているものを復元したものや、カンタータのシンフォニアでヴァイオリンが活躍するもの、さらにはオルガンのためのトリオソナタとして演奏されている作品を本来の形で演奏したものなど、CD2枚にたっぷりのラインナップです。 トリオソナタなどで共演しているオーボエのレフラーも素敵。これは彼女のソロアルバムであるかのような存在感すら見せています。 CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s. |

||||||

きのうのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |