|

|

|

|

![]()

ストックを配膳・・・。.... 佐久間學

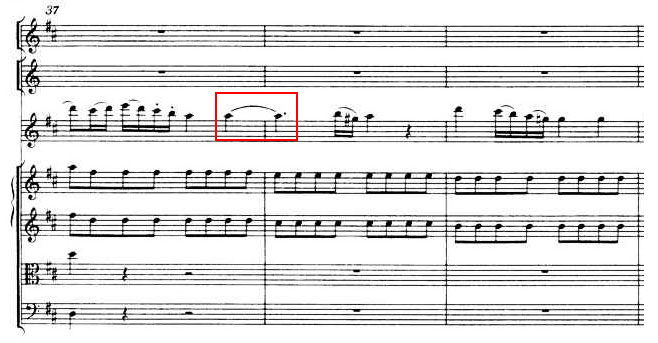

ここでシュッツと共演しているのは、2013年に創設されたという新しい団体「オルケストラ・ダ・カメラ・ディ・ペルージャ」です。ちょっと前なら「ペルージャ室内管弦楽団」と呼ばれてしまいそうな名前ですが、最近はこのようにそのまま「カタカナ」に直すのがトレンドなのでしょう。このレーベルには、このオーケストラのコンサートマスターであるパオロ・フランチェスキーニを中心にした「イ・ソリスティ・ディ・ペルージャ」という団体の録音もありますが、この二つはどういう関係なのでしょう。 いずれにしても、このペルージャのオーケストラも2015年にやはりこのレーベルが関係している「草津国際音楽アカデミー」に招かれて、シュッツと共演したのだそうです。その時に、今年の5月にペルージャでも一緒にコンサートを開く話が決まったのに便乗して、同じメンバーでのこの録音が実現する事になりました。  録音は、このコンサートの前後、5月26日から29日まで行われました。指揮者は置かず、シュッツの「吹き振り」です。そのために、シュッツは真ん中に立ってその前に弦楽器、後ろに管楽器と、オーケストラに囲まれての録音になりました。これが「2L」あたりだとそのままサラウンドで録音するのでしょうが、このレーベルはそういうことには興味を示すようなところではありませんから、普通に2チャンネルで録音されているようです。 もちろん、こういう位置関係なら、オーケストラのすべてのパートとのコンタクトが容易にとれますから、ここではまさにソリストとオーケストラが一体化した緊密なアンサンブルが実現できていました。シュッツのちょっとした表現を、まわりのメンバーが瞬時に感じ取って対応しているという姿は、とてもスリリングです。録音も、例えばセカンド・ヴァイオリンのような、ちょっと目立たないパートの音もきっちりと浮き上がって聴こえてきますから、みんなで音楽を作っているという感じがとてもよく伝わってきます。 楽譜はもちろん原典版を使っているのでしょうが、ベーレンライター版での最大の疑問点であったニ長調の協奏曲の第1楽章の37小節と38小節の間のソロ・フルートのタイは外して演奏しています。   シュッツのフルートは、期待通りの素晴らしさでした。どんな小さな音も完全に磨き抜かれています。なんと言っても、力みの全く感じられない、流れるようなモーツァルトは、とても魅力的。エレガントの極みです。 CD Artwork © Camerata Tokyo, Inc. |

||||||

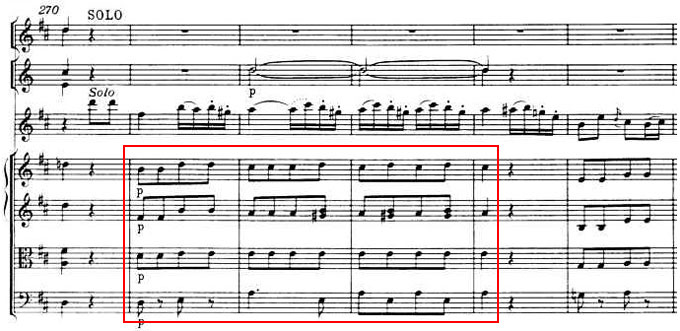

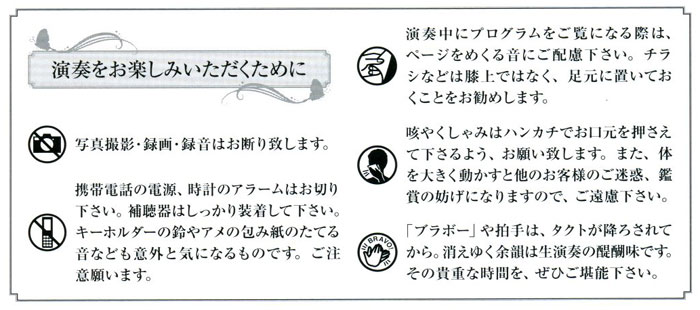

基本的な内容は、このオーケストラの事務局の2人、飯田政之さんという方と松本良一さんという方が中心になって執筆やインタビューを行ってまとめられた、オーケストラの内部の説明本なのですが、それだけではなく、日本のオーケストラが抱えている問題にまで踏み込んでいるような部分もあります。 なんと言っても面白いのは、オーケストラがコンサートを開くまでに行うことが本当に事細かに描かれていることでしょうね。特に圧巻なのが、かつては読売新聞の文化部の記者として多くのインタビューなどを行っていた松本さんが執筆した「ドキュメント・オブ・ザ・コンサート」と名付けられた「第3章」です。それはまさにコンサートが出来上がるまでを生々しく追った「ドキュメンタリー」そのものでした。 そこで取り上げられている五嶋みどりをソリストに迎えたコンサートのくだりは、刻一刻変わっていくリハーサルの現場を、ある時はソリストの心の中まで覗き込むほどの鋭さを持って語った卓越したものでした。そこからは、まさにそこにいた人しか知りえない極度の緊張感が、まざまざと伝わってきます。 オーケストラの団員たちが指揮者について語っている言葉も、とても興味深いものでした。テミルカーノフなどは、手の動きを見ただけでどんな音楽をやりたいのかが一瞬で分かってしまうのだそうですね。 さらにこの本からはこのオーケストラが持っている温かい雰囲気を伝えたいという気持ちがとても強く伝わってきます。巻頭にカラーで紹介されているかつて正指揮者だった下野竜也さんの写真をフランケンシュタインのように修正したチラシには、笑えました。 そんな、とても充実した内容の本なのですが、1ヵ所だけ、とても愚かなことが書いてあることによってすべてが台無しになっています。それは、「コンサートのマナー」というコラムです。その中で、コンサートで配られる月刊誌で「マナー」について掲載されていることが語られているのですが、とりあえずその現物を見て頂きましょう。  同じ場所で即売されていたDVDでは、まさに音楽が終わって「一呼吸おいてから」、嵐のような拍手が起こっていましたね。このオーケストラを聴きに来た人は、一生そのような体験を味わうことが出来ないのでしょうね。かわいそうに。 Book Artwork © Chuokoron-Shinsha, Inc. |

||||||

この中で最も新しいものが、2016年の作品「Romer's Gap」です。タイトルの「ローマーのギャップ」というのは、古生物学の用語で、なんでも今から3億6千年前から1400万年間続いた、生物の化石が極端に少ない時期のことなのだそうです。なんか、とりとめのないタイトルですね。ここでソリストとして登場するペルットゥ・キヴィラークソというチェリストは、かつてはヘルシンキ・フィルのメンバーとしてクラシックのチェロ奏者でしたが、今ではヘビメタ・チェロ・バンド「アポカリプティカ」の中心的なメンバーになっています。このバンドはチェロ4人、ドラムス1人という変わった編成で、チェリストの一人は、ラハティ交響楽団の現役の団員です。 そんなキヴィラークソが演奏している楽器も、ただのチェロではなく「Amplified Cello」なのだそうです。「アンプリファイ」とは「増幅する」という意味ですが、この場合は「アンプにつないだ」というぐらいの意味になるのではないでしょうか。ただ、ロック・ミュージシャンたちはその「アンプ」に表現手段を持たせるために、楽器とアンプの間に「エフェクター」をつなぎました。それは音の干渉を作り出す「フランジャー」とか、歪みを与える「ディストーション」などといった様々なものがあって、楽器の音をとても幅広いものに変えることができます。 ですから、まずこの「アンプリファイド・チェロ協奏曲」を聴く時には、そんなエフェクターによって変えられたヘビーな音響こそを味わってみたいものです。「カデンツァ」と、クラシックっぽい呼び名が付けられている部分も、ほとんどギンギンのギター・ソロを聴いているように思えることでしょう。 しかし、そんな大音響とともに、とても繊細でしっとりとした味わいも、この「楽器」では表現できることも、この協奏曲の第2楽章では知ることも出来るはずです。 2曲目は、2014年に作られた「Multikolor」というバリトン・サックスのための協奏曲です。タイトルはおそらく「Multi Color」のことでしょうから、ここでは、ソリストのヨーナタン・ラウティオラは、この、吹奏楽ではサックス・パートの最低音を担当する楽器から、「多彩な音色」を引き出しているはずです。ダメな不倫相手ではありませんよ(それは「セックス・パートナーの最低男」)。 まずは、そんな低音楽器から、いきなりハイ・ノートが聴こえてくるあたりから、バリトン・サックスの一味違う魅力に浸っていただきましょう。やがて、本来の低音でブイブイと盛り上がる時には、なぜかホッとすることでしょう。 そして、最後の2013年に作られた、「Ambrosian Delights」に登場するのは、「クニフォニウム」という、おそらく誰も聴いたことのない名前の楽器です。これは、ここで演奏しているヨンテ・クニフが製作して、自らの名前を付けた楽器です。その正体は真空管が使われているモノフォニック・シンセサイザーです。  元々はバロックのアンサンブルのために作られたもので、チェンバロが大活躍していますが、これもおそらくクニフが作った楽器なのでしょう(彼は楽器を作るだけではなく、音響システムの構築も行っていて、ハリウッドの大作曲家ハンス・ジンマーはそれを使っているのだそうです)。後半はリズミカルなビートに乗って、とてもポップでダンサブルな音楽が展開されていますよ。 CD Artwork © Ondine Oy |

||||||

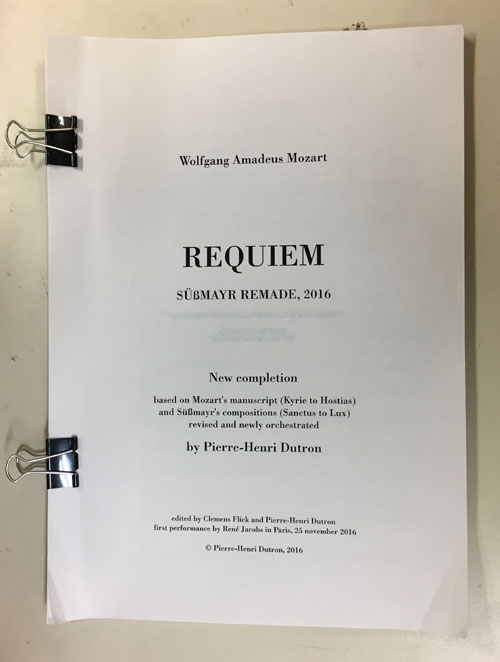

この「デュトロン版」は、まだ出版はされていません。というか、出版する意思はないのではないでしょうか。スコアは作曲家のウェブサイトからだれでも直接ダウンロードできるようになっています。それは、彼のコメントによると「この新しいバージョンは、個人的、芸術的な興味から作ったもので、なんの報酬も得てはいない」からなのだそうです。  これだけ読むと、それこそこのような新たな修復版の先鞭を切った「バイヤー版」(1971年)と同じようなコンセプトですね。確かに、バイヤー版ではジュスマイヤー版の尺はほとんど変わっておらず、オーケストレーションだけが変更されていました。しかし、このデュトロン版は、そんな穏やかなものではなく、ジュスマイヤーの仕事を完膚なきまでに改変してしまっていました。 一番かわいそうなのは、ジュスマイヤーが作ったとされる「Benedictus」です。これまでに作られていたどんな修復稿でも、この曲のイントロと、歌い出しがアルトのソロという部分は変えられることはなかったのに、ここではイントロはなんとも陳腐なフレーズに変わっていますし、歌い出しもソプラノとテノールのデュエットになっていますからね。それ以後の構成もガラリと変わっています。 個人的には、この「Benedictus」はジュスマイヤーの最高傑作、もしかしたらモーツァルトをしのぐほどの美しさが込められているのではないか、とさえ思っていますから、こんな風に無残に改竄されてしまったことに怒りさえ覚えます。ここには「ジュスマイヤー版に対する敬意」などというものは全く存在していません。先ほどの「Süssmayer Remade, 2016」というクレジットは、「2016年に、ジュスマイヤーに成り代わってこれからのスタンダードを作り上げた」という、不遜極まりない決意が込められてものなのだ、とは言えないでしょうか。それならそれで、「ジュスマイヤー」などという言葉は使わず、ストレートに「デュトロン版」と宣言すればいいものを。 ヤーコブスともあろう人が、なぜこんな「ヤクザ」な仕事に加担したのかは知る由もありませんが、彼がここで演奏しているものでは、さらにこのスコアから「改訂」されている部分も見受けられます。決定稿を完成させるには、演奏家とのうるわしい共同作業も欠かせませんね。その結果、これは「v3.09」ですから、アップデートされた「v3.10」も、いずれはネットで公開されることになるのでしょう。便利な世の中になったものです。 CD Artwork © Harmonia Mundi Musique S.A.S. |

||||||

今回も、もちろんこのホールでのライブ録音ですが、ここではなんとアメリカの作曲家ガーシュウィンが取り上げてられていましたよ。たしかに、ガーシュウィンといえばラヴェルあたりと同じ時代を生きた作曲家ですから、もはや「ピリオド」の領域には入っていますが、なんかジャンル的にインマゼールの立ち位置とはちょっと距離があるような気がするんですけど、どんなものでしょう。 プログラムは、まさに「名曲」のオンパレードでした。オーケストラ曲はオペラ「ポーギーとべス」からのナンバーを組曲にした「キャトフィッシュ・ロー(なまず横丁)」、「パリのアメリカ人」、そして「ラプソディ・イン・ブルー」の3曲、そこにソプラノのクラロン・マクファーディンが歌うミュージカル・ナンバーが、加わります。 そのコンサートの写真がブックレットに載っていますが、そのマクファーデンのステージでは弦楽器は下手からファースト・ヴァイオリン、セカンド・ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラという並びなのですが、コントラバスだけ下手と上手の両端に半分ずつ分かれて配置されています。その上手のコントラバスの前にはサックスが3人います。さらに特徴的なのが、チューバのパートでは「スーザホン」が使われていることです。歌のうまいデブのおばちゃん(それは「スーザンボイル」)ではなく、例のマーチ王のスーザが考案したとされる、チューバの朝顔を前に向け、奏者は楽器を体に巻きつけて演奏するような不思議な形の楽器です。今ではほとんどプラスティック製になっていますが、ここで使われているのはオリジナルの真鍮製、これも「ピリオド」楽器なのでしょう。 これが「ラプソディ・イン・ブルー」になると、サックスが指揮者のすぐ前に座っていて、弦楽器は下手だけになっています。ですからこれは、現在のフル・オーケストラ・バージョンではなく、1924年に初演された時の「ジャズ・バンド・バージョン」なのです。ご存知のように、ガーシュウィンが作ったのは2台のピアノのための楽譜だけで、それを初演者のポール・ホワイトマンのバンドの編成に合わせて編曲したのはファーディ・グローフェです。その後、グローフェはフル・オーケストラのための編曲も行っています。 なんでも、現在はミシガン大学でガーシュウィンのクリティカル・エディションの編纂が進行中なのだそうですが、インマゼールたちもそこと共同作業を行っていて、このコンサートでは「ラプソディ」と「パリのアメリカ人」は、2017年に出来たばかりの新しい校訂版が使われているのです。さすがインマゼール、ここでしっかり彼なりのこだわりを見せてくれました。 ですから、もちろんその楽譜を使ったものとしては世界初録音になるわけです。とは言っても、この初演稿による演奏自体は昔から何種類もリリースされています。直近では2006年に録音されたものなどでしょうか。でも、ここでピアニストのバルト・ファン・クラーネヘムが弾いている1906年に作られたというスタインウェイのまろやかな音は、一聴の価値はあります。 CD Artwork © Outhere Music France |

||||||

それと、彼女のアルバムは今までずっとSACDでしたが、最近LINNはSACDからは撤退していますから、もしかしたら、SACDで出したかったので、CHANDOSに移籍したのかもしれませんね。 しかし、アルバムのコンセプトは、LINNでの最後のアルバムのタイトルが「Silver Bow」と、ヴァイオリンのレパートリーをフルートで吹いていたのですが、今回は「Silver Voice」で、「声」で歌われるオペラ・アリアをフルートで演奏するという、ほぼ同じものになっています。 ただ、全部がオペラ・アリアでは、いくらなんでもフルーティストのアルバムとしては物足りないということで、最初と最後ではオペラの中のメロディを集めてフルートのために編曲した「ポプリ」が演奏されています。その、最初のものはモーツァルトの「魔笛」。ロバート・ヤンセンスが編曲したものですが、いきなり序曲から始まるのは意味不明(ナンセンス)。その後には、お馴染みのナンバーが次々に現れます。このオペラの中で大活躍しているオリジナルのフルート・ソロもそのまま使われていますね。 そして、そのあとには普通のオペラ・アリアが9曲並びます。中には、ガーシュウィンの「サマータイム」のような渋い歌もありますね。ただ、やはりフルートで吹いて映えるのは、しっとり歌い上げる曲よりは軽やかで華々しい曲の方でしょうね。ですから、この中ではグノーの「ファウスト」からの「宝石の歌」や、「ロメオとジュリエット」の「私は夢に生きたい」あたりが彼女の場合は最も成功しているのではないでしょうか。 いや、しっとり系、たとえばプッチーニの「私のお父さん」とか「ある晴れた日に」でも、磨き抜かれた高音でとても美しく歌われてはいます。でも、何かが足りません。それは、前作のヴァイオリン編で引き合いに出したゴールウェイと比較すると分かってきます。ゴールウェイは、フレーズの最後まできっちり輝かしい音で歌いきっているのに、彼女は最後の最後ではとても遠慮がちに音を処理しているのですね。確かに、この方が「上品な」歌い方にはなるのでしょうが、フルートでは全然物足りません。それと、モーツァルトの「フィガロの結婚」の中の伯爵夫人のアリア「楽しい思い出はどこに」などでは、ピッチがかなり悪いのが目立ちます。 最後の曲は、フルーティストのレパートリーとして定着しているフランソワ・ボルヌが作ったビゼーの「カルメン」のポプリです。オリジナルはピアノ伴奏ですが、ここではイタリアのアレンジャー/指揮者のジャンカルロ・キアラメッロの手になるぶっ飛んだ編曲でのオーケストラ伴奏を聴くことが出来ます。これは、打楽器を多用して、まるでシチェドリンが作った「カルメン組曲」のような「現代的」なサウンドが発揮されていますし、オーケストラの対旋律も、意表を突くようなメロディが使われていたりします。 そんな中で、キャスリンはとても伸び伸びとフルートの妙技を披露してくれています。爽快感という点だけでは、ゴールウェイに勝っているでしょうか。 SACD Artwork © Chandos Records Ltd |

||||||

この合唱団は、2003年にかつてのキングズ・シンガーズのメンバー(バリトン)、サイモン・キャリントンによって創設され、その後多くの有名な指揮者と共演を果たしています。その中にはサイモン・ハルジー、ポール・ヒリアー、スティーヴン・レイトン、ジェイムズ・オドネルなどといったそうそうたるメンバーの名前が躍っているのを見ることが出来ます。バッハ・コレギウム・ジャパンの鈴木雅明も、首席客演指揮者として参加していますし。宴会にも出るんでしょうね(それは「酒席客宴指揮者」)。 そんなエリートぞろいの学生の中からオーディションによって選ばれた人たちが、これだけの指揮者によって鍛えられるのですから、その実力はかなり高いことが期待できるはずですね。 ただ、キャリントンが指揮者だった時代、2006年に録音されたこの合唱団たちの演奏によるバッハの「ヨハネ受難曲」を、こちらで聴いたことがありましたが、その時には、そんなに心を動かされるような合唱ではなかったような気がします。 今回、このHYPERIONという、ヒルが数多くの名演を残しているレーベルに、この合唱団のアルバムが初めて登場しました。ここで演奏されているのはフォーレの「レクイエム」を始めとする宗教曲です。合唱曲だけではなく、オルガン・ソロの曲なども入っているというユニークな選曲になっています。いや、もっとユニークなのが、その「レクイエム」でヒル自身が小アンサンブルのために編曲したバージョンが使われているということでしょう。この曲では、オリジナルでも何種類かの楽譜がありますが、ここでヒルは合唱パートはフル・オーケストラ・バージョンをそのまま使い、そこにヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスがそれぞれ2人ずつに、ハープとオルガンが加わった10人の編成による伴奏を付けているのです。 この編曲に対する違和感は、1曲目の「Introït et Kyrie」から気づかされます。「Requiem aeternam」と歌う時の、本来静かに漂うように流れてほしい合唱が、拍の頭でブツブツ切れて聴こえてくるのです。その原因は、その部分にオリジナルにはないハープのアコードが入っているためです。本来、この作品でのこの楽器の役割は「Sanctus」のようにアルペジオで曲を優雅に彩ることです。それを、こんな乱暴な使い方をすれば変なアクセントが付いてしまい、そこで音楽が区切られてしまうのは分かりきったことです。ヒルほどの人がなぜこんな愚かなことをやったのか、全く理解できません。 ここではソリストも全員合唱団のメンバーが担当しているように、その個々の技術的なレベルは非常に高いことは十分にうかがえます。ピッチは正確ですしユニゾンでのまとまりも素晴らしいものがあります。ただ、そのダイナミックスの変化は、まるでまるで前もってプログラミングされているかのように、なんとも機械的に推移しています。そしてテンポも、きっちりクロックに従って均一に刻まれているだけです。その中には、普通は「表情」と呼ばれている、心の中から湧き出てくる情感の反映が、感じられないのです。つまり、そこからは全く「歌」が聴こえてこないのです。 これが、単にこのエリート集団の合唱団員の責任だけではないのでは、と思えるのは、「Agnus Dei」の途中の「Lux aeterna」に移るところです。ここの素敵な転調はいつ聴いてもワクワクさせられるものなのですが、ヒルのこの演奏ではなんともあっさりと素通りしているのにはがっかりさせられます。この部分は、彼が1996年に録音したウィンチェスター大聖堂聖歌隊との録音(ラッター版/VIRGINE)でも、同じような感じでしたね。 CD Artwork © Hyperion Records Limited |

||||||

それと同質のテイストを持っていたのが、新日本フィルの首席ティンパニ奏者、近藤高顯(こんどうたかあき)さんが書かれたこの本です。茂木さんの本と同様に、これまで他の出版物の中で披露されていた体験談などをまとめて1冊に仕上げたものです。 「高顯」などという、まるで明治時代の政治家のような難しいお名前なので、さぞかし古風な家系の方なのだろうと想像したら、どうやらごく普通のご家庭みたいだったのでそのあまりのギャップに驚いてしまいました。なにしろ、最初は「家具調のステレオでヴェンチャーズを聴いていた」のだそうですからね。 しかし、そのバンドのドラマー、メル・テイラーのコピーを始めたというのが、彼の楽器演奏の始まりだというのですから、やはり打楽器に対する興味は備わっていたのでしょうね。それから、学生時代は別の楽器を演奏することになっても、最後はやはり打楽器に戻っていくのですが、その時も、あくまでクラシックのオーケストラの中の打楽器であるティンパニを志望したというのは、やはりその「家具調ステレオ」で聴いたベートーヴェンの交響曲、それも、他人のLPのおかげだったんですね。しかも、そのLPの中にプレゼント企画として入っていた応募ハガキを投稿したら、なんとカラヤンとベルリン・フィルのコンサートのチケットが当選してしまったというありえない偶然が重なって、しっかりクラシックへの思いが強まっていきます。 さらに、彼の「出会い」は続きます。藝大の音楽科に進んだのちに再度聴いたカラヤンとベルリン・フィルとのコンサートで、ティンパニを演奏していたオスヴァルト・フォーグナーという人の圧倒的な演奏に衝撃を受けて、ぜひこの人に弟子入りしたいと思ったのだそうです。結局、それも実現することになるのですが、このあたりの、しっかり目標を見据えて、その達成のために全力を尽くすという姿勢はすごいですね。というか、これほどの目標に出会えたということ自体が、なんか現実とは思えないほどの「運命」のようなものを感じてしまいます。確か、オーボエの茂木さんの場合もギュンター・パッシンという「目標」があったんでしたね。 ここではまず、ティンパニには「アメリカ式」と「ドイツ式」という2つの種類があることを知らされます。漠然と、奏者から見て左から低音→高音と並ぶのが「アメリカ式」で、その逆に高音→低音と並ぶのが「ドイツ式」だな、ぐらいは知っていましたが、ここではそれぞれ起源が異なることや、音楽的な意味(ドイツ音楽は低音を重視するので、力が入る右手で低音を叩く)まで教えられました。 もちろん、近藤さんは日本ではまだ知られていなかった「ドイツ式」を勉強することになるのですが、そこではマレットは竹で出来ていて、しかもそれを自作しなければいけないのだそうですね。これも、オーボエのリードを自作するようなものなのでしょうか。 そして、なんと言っても面白いのが、ここで描かれている近藤さんが実際に共演した指揮者たちの素顔ではないでしょうか。山田一雄などは秀逸ですね。指揮が止まってしまった時にオーケストラの奏者たちがどのような対応をとったのか、まさにドラマのようです。 ソロで共演した、同じ打楽器奏者の林一哲(和太鼓)とのバトルの様子などは、まるでジャズのセッションを味わっているようで、とても興奮させられました。 ところで、ティンパニストって、女たらし?(それは「ナンパニスト」)。 Book Artwork © Gakken Plus Co.,Ltd. |

||||||

彼はもちろん、ピアノのソロだけではなくヴァイオリンとの共演も数多く行ってきましたが、フルートと一緒に演奏したことなどはあったのかな、と調べてみたら、こんなエミリー・バイノンのバックでオーケストラを指揮しているアルバムがありました。バイノンに続いてベザリー、若くて(?)美しい(?)女性との共演は羨ましいですね。 ここでベザリーと演奏しているのは、フランクとフォーレとプロコフィエフの「フルート・ソナタ」です。これらの曲は全て「ヴァイオリン・ソナタ」として演奏されることもありますよね。正確には、フランクとフォーレ(第1番)はオリジナルがヴァイオリン・ソナタ、そしてプロコフィエフはオリジナルはフルート・ソナタですがヴァイオリンで演奏されることもある、というのが本当です。結局、この3曲はフルーティストにとってもヴァイオリニストにとっても、とっても大切なレパートリーとなっています。 ただ、その中でも微妙な温度差はあって、フォーレだけはフルーティストが手掛けるのはちょっと少ないような気がします。これはやはり、ヴァイオリンで演奏してこそのものなので、フルートで演奏するにはあまり向かないのではないでしょうかね。 フランクとプロコフィエフは、もう完全にフルーティストにとってはなくてはならない曲になっています。多くのフルーティストたちの名演がゴロゴロしていますから、ベザリーにとってもハードルは高くなります。 プロコフィエフは2016年の3月に録音されています。その時が、この二人の初顔合わせだったのでしょうか、ここでのベザリーは最初から「ベザリー節」満載でこの巨匠と対峙していました。彼女にしてみればもう完全に手中にしているルーティンのレパートリーでしょうから、ピアニストがだれであろうとひたすら自分のペースで、その、ちょっと乱暴な表現を押し出していたのでしょう。怖いもの知らず、というやつでしょうか。なんか、アシュケナージ もオタオタして取り乱しているような気配が見られますし。 しかし、同じ年の11月にイギリスの同じホールでフォーレとともにセッションが持たれていたフランクの場合は、ちょっと様子が違います。まずはピアノの前奏で始まるこの曲で、アシュケナージは思い入れたっぷりにゆったりとしたテンポで弾き始めました。もうこうなると、主導権はアシュケナージが握っているのは明らかです。フルートがなんとも繊細にやわらかく入ってきた時には、とてもベザリーが吹いているとは思えないほどでした。それはもう、アシュケナージの深〜い懐の中でか細く漂っているかのよう。ここでは、彼女は完全にアシュケナージに手なずけられていまでした。ベザリーからこんなしおらしい一面を引き出すことができるなんて、さすが巨匠です。 とは言っても、彼女の音の後ろをふくらますという変なクセは、相変わらずのようでした。フレーズの最後など、一旦収まったかと思うとそこからさらにもうひと踏ん張り、という感じで伸ばしますから、もう品がないったらありません。それと、ピッチがずいぶん怪しくなってきましたね。これも最後の音が下がりがちなので、それを修正しようとしてさらに頑張って音を出すということをやっているので、目も当てられません。循環呼吸の「鼻息」はうるさいですし。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

そこで、まずはこのタイトルの「意味」を、リンドベリがどのように語っているのか、見てみることにしましょうか。彼はこの「So Is My Love」というフレーズに二重の意味を持たせたのだ、と言っています。一つは「私にとって、愛とはこういうものなのよ」、そしてもう一つは「私の最愛の人って、こんな感じよ」という意味なんですって(別に女言葉とは限りませんが)。いまいちその違いが分かりませんが、なんかロマンチックですね。 そんなコンセプトのもとに選ばれた曲が、全部で10曲収められています。登場する作曲家は全部で5人。その中で最も多い5曲を提供しているのが、こちらでこのレーベルにはおなじみの1974年生まれのノルウェーの作曲家トルビョルン・デュールードです。5曲のうちの3曲が、旧約聖書の「ソロモンの雅歌」の英訳をテキストにした「Lovesongs I-III」です。この作曲家らしい適度にハードなところがあっても聴くのは重労働ではなく、基本的に親しみやすい作風が、その3曲では様々なヴァリエーションとして現れています。その他の2曲は、ノルウェーの詩人のテキストによる、まるでシベリウスの「フィンランディア」のような美しいメロディを持つ「Mad en bukett(花束とともに)」と、ウィリアム・ブレイクのテキストによるとても楽しいマドリガル、「Loughing Song」です。 「雅歌」からは、フランスの作曲家ジャン=イヴ・ダニエル=ルシュールの作品も、こちらはフランス語訳のテキストによる「La Vois du Bien-Aimé(美しい恋人の声)」と「La Sulamite(シュラムの女)」の2曲が歌われていて、このアルバムのモットーとしての役割を果たしています。こちらの方はもろラヴェルのような印象派風の音楽です。 アルバムの冒頭を飾っているのが、1985年生まれのノルウェーの作曲家マッティン・オーデゴールの「Love me」という、トーマス・タリスの曲やブルーグラス風のフィドルまでフィーチャーした、「ごった煮」的な作品です。ノルウェーの作曲家ではもう一人、1969年生まれのフランク・ハーヴロイが作った「Rêve pour l'hiver(冬の夢)」という、プーランク風のテンション・コードが美しい曲も加わります。 さらに、なんとカールハインツ・シュトックハウゼンの作品まで。「Armer junger Hirt(あわれな若い羊飼い)」は、1950年に作られた彼の学生時代の習作で、後に彼の妻となるドリス・アンドレアにささげた「ドリスのための合唱曲集」という3つの小品の中の2曲目、ポール・ヴェルレーヌの詩のドイツ語訳がテキストになっています。もちろん、これは彼の後の作風とは無縁の、単に若いころにはいかに伝統的な技法を学んでいたか、というサンプルに過ぎません。5節から成る詩なのですが、なぜかブックレットの対訳では第3節と第4節が入れ替わっています。 指揮者が代わっても、彼らのサウンドは変わってはいませんでした。前2作同様、オスロのウラニエンベリ教会での録音は、熟れた果実のような瑞々しい声が、豊かな残響とともに迫ってくる素晴らしいものです。 SACD & BD-A Artwork © Lindberg Lyd AS. |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |