|

|

|

|

![]()

美女ズ。.... 佐久間學

アダムズが取り上げたモティーフはアラビアン・ナイトの世界です。同じくアラビアン・ナイトを題材とした有名なリムスキー・コルサコフの「シェエラザード」を意識していたことは間違いないのでしょうが、もちろんその作品のコピーでもなければパロディでもありません。全く新しい視点で、現代的な問題意識までも盛り込んで作り上げたのだ、という意志を明確にするために、タイトルは「シェエラザード・バージョン2」。元ネタから大きくアップデートされていることを強調しているのでしょうね。 サブタイトルも付いていて、それは「Dramatic Symphony for Violin and Orchestra」というものです。「交響曲」ということで、全体は4つの楽章から出来ています。そして、その中には「ドラマティック」の要素があるのだぞ、ということを分からせるために、それぞれの楽章には「賢く若い女性のお話−信じていた人たちから追いかけられる」、「宿望(ラブシーン)」、「シェエラザードと髭面の男たち」、「脱走、戦い、聖域」というタイトルが付けられています。これを見ただけで、安直なテレビドラマのシーンが浮かんでくるようですね。もちろん、作曲家としてはこれはあくまで解釈への一つの可能性としての指針を示してるのだ、と思いたいものです。 ヴァイオリンが常にシェエラザード役で登場するのは、リムスキー・コルサコフと同じアイディアですが、アダムズはそれに加えてアラブ世界を想起させるアイコンとして、「ツィンバロン」をフィーチャーしました。「真田丸」に出てくる衣装(それは「陣羽織」)ではなく、ハンガリーが起源で、中東方面で広くそのヴァリエーションを見ることが出来る、言ってみればグランドピアノの弦を叩いて音を出す楽器です。ハンガリーの作曲家コダーイがオペラ「ハーリ・ヤーノシュ」の中で使って、広く知られるようになりましたね。 ここでツィンバロンを演奏しているのは、アメリカの打楽器奏者のチェスター・イングランダー。彼は普通のオーケストラの中の打楽器だけではなく、ツィンバロンのスペシャリストとして知られていて、アメリカ中のオーケストラが、この楽器が必要な時には彼を呼んでいます。 そんな、いかにもアラブっぽいサウンドに導かれて、「交響曲」は始まります。作曲家自身のコメントによるとここではシベリウス、プロコフィエフ、バルトーク、そしてベルクなどの先人の技法が見られるそうですが、確かにヴァイオリン・ソロの書法はベルクのヴァイオリン協奏曲を思わせるものがあります。そして、第1楽章の混沌とした気配はシベリウスでしょうか。第3楽章や第4楽章のバーバリズムや変拍子はバルトークなのかもしれません。しかし、第2楽章の甘い雰囲気を醸し出す和声はもしかしたらメシアンあたりが起源なのかもしれませんし、全体になんとなくラヴェルの「ダフニスとクロエ」のモティーフが顔を出しているような気がしないでもありません。 いずれにしても、他の「現代作品」と同様、この曲が広く世界中のオーケストラで頻繁に演奏されるということは、きっとないでしょうね。 CD Artwork © Nonesuch Records Inc. |

||||||

ただ、ルーラント自身はどちらの作曲家にもシンパシーをもって演奏しているようですね。バッハはフルーティストでしたら当たり前ですが、ペンデレツキとも個人的に交流があって、演奏する時には彼とも曲について話し合ったりしていたそうです。ここで彼女が使っている楽器は、ペンデレツキの場合はムラマツの14K、バッハではパウエルの木管と、それぞれの様式に応じて使い分けています。ジャケットにはムラマツを持った写真が使われていますが、ブックレットの中ではパウエルのEメカ付きのH管と一緒に撮った写真です。 まず、2010年に録音されたバッハの「組曲第2番」が演奏されていますが、ここでの指揮者は当時の首席指揮者のノリントンです。ピリオド奏法などに造詣が深いと思われているノリントンですが、意外なことに彼の指揮するバッハの録音はほとんどありません。ですからこれはとても貴重なものではないでしょうか。そこでのノリントンは、他の作曲家で見せているような奇抜なアイディアはほとんど見せず(見せられず?)、いとも「平穏」なバッハを聴かせてくれています。テンポはかなりゆったりとしていて、思いっきりソロに歌わせるという、ほとんどロマンティックと言っても構わないほどの表現に終始しているようにさえ思われてしまいます。そんな中でルーラントが「序曲」などで取り入れている装飾音の音価の扱いなどは、今ではちょっと時代遅れのような感じのするものでした。「ブーレ」の中間部の装飾も、ちょっと機械的であまり閃きのようなものは感じられません。しかし、彼女のパウエルは、特に低音で得も言われぬ味を出していますね。 そして、2009年に録音されていたペンデレツキの「フルート協奏曲」では、指揮者はリーブライヒでした(いくらなんでも、ノリントンには無理でしょう)。ペンデレツキが作ったフルートとオーケストラの作品としては、初期の「前衛」時代の「フォノグラミ」が知られていますが、「穏健」時代になってからの作品では1992年にランパルのために作ったこの「フルートと室内オーケストラのための協奏曲」しかありません。これは、そのランパルによる録音(SONY)を始めとして、1997年のペトリ・アランコ盤(NAXOS)、2001年のデイヴィッド・アギラー盤(DUX)、2010年と2014年のウーカシュ・ドウゴシュ盤(NAXOS, DUX)などがありました。 なんとなく、ソロの書法などはニルセンのフルート協奏曲を思わせるような、とりとめのないスタイルをとっているようにも感じられますし、やはりニルセン同様、他の楽器との絡みが随所に表れて、オーケストラとのアンサンブルの妙が感じられる作品です。技巧的にもかなり高度のものが要求されていますから、フルーティストにとってもとってもやりがいのあるものでしょう。このルーラントの演奏では、フルート・ソロに絡み付くピッチのある太鼓のような楽器の音が、他の録音とはちょっと違って聴こえてきます。もしかしたら、これは太鼓ではなくチューバフォンだったのかもしれません。 最後に、本来は通奏低音が付くバッハのハ長調のソナタが無伴奏で演奏されていますし、そのあとに、こちらは最初から無伴奏だった「パルティータ」も演奏されています。これらは2014年の録音、いずれも、スケールの大きな伸びやかさが感じられます。 SACD Artwork © SWR Media Services GmbH |

||||||

あの「交響曲」の場合は、佐村河内氏は完全に社会から抹殺されてしまいましたが、実際にそれを作った作曲家は、「ある意味被害者」的な扱いを受けて何の咎も受けなかったばかりではなく、それがきっかけとなって瞬く間に「人気作曲家」の地位を獲得してしまいました。その背景には、件の「交響曲」が、作品としては感動を呼びうるすぐれたものだった、という受け取られ方があったからかもしれません。そのような評価は、偽作の事実を見抜けず、その「交響曲」をべた褒めして赤っ恥をかいた「評論家」たちの格好の言い訳になったのです(そんなんでいいわけ?)。 その作曲家が、このたび他人から強要されてではなく、自分の意志で新たな交響曲を作ったのだそうです。そのタイトルは「連祷」。そこに、かつてその作曲家が作らされた「交響曲」の当初のタイトル「現代典礼」との関連性を感じるのは、単なる錯覚でしょうか。 作曲家が自ら綴ったものによると、この新しい交響曲「連祷」は、「前作」同様、広島(さらに長崎)の原爆がモティーフとなっている上に、同じ原子力による惨禍である原発への思いも込められているのだそうです。従って、その作品はまず広島で初演され、その後東京で再演された後、福島でも演奏されました。その、福島でのコンサートのライブ録音が、このCDです。 この新しい交響曲を作るように強く勧めたのが、広島のさるアマチュア・オーケストラなのだそうです。このオーケストラは以前の「交響曲」も演奏していて、贋作に関しても好意的な見解を持っていたのでしょう。「今度こそ、あなたの手でぜひ同じような『感動』を与えてください」とでも言ったのでしょうか。 しかし、作曲家は、以前その著書の中で、「私が行ったことのいちばんの罪は、人々を陶酔させ、感覚を麻痺させるいわば音楽のもつ魔力をうかうかと使ってしまったことです」とまで言っているのですよ。そこまで言われても、そのような作られ方をされた「交響曲」を崇めていた人たちが実際にいたことに驚いてしまいますが、そんな言葉を真に受けてまた「罪」を重ねてしまった作曲家の方が、その何倍も悪質であることは明白でしょう。 いや、もしかしたら、作曲家はその「罪」に真摯に向き合い、まっさらな気持ちで新たな創作に邁進していたのかもしれません。それがまっとうな人間の行いですよね。ですから、まずはきちんとその「成果」に対峙するのが、やはりリスナーとしての道でしょう。 しかし、そんな思いとは裏腹に、作曲家は全然懲りていなかったようですね。いや、逆にその「魔力」こそが自分の最大の武器だと悟ったのでしょうか、そこには聴いていて恥ずかしくなるような「陶酔感」がてんこ盛りだったのですよ。実は、前の「交響曲」は全く聴いたことはないのですが、聴いた人の話ではどうやら過去の作曲家のいいとこ取りみたいな感じのようでした。「連祷」でも、聴こえてくるのはシューマンだったりブラームスだったり、ちょっとひねったところではシベリウスだったり、「元ネタ」がはっきり分かるものばかり、さらに、先ほどの作曲家の言葉の中にあったのが、「大木正夫の交響曲第5番『HIROSHIMA』」へのオマージュですが、それは「オマージュ」などという可愛げのあるものではなく、ほとんど「借用」に等しいものなのではないでしょうか。 やはり、作曲家として一度味わってしまった快感は、なかなか断ち切ることはできないものなのでしょうか。悲しいことです。 CD Artwork © Universal Music LLC |

||||||

もちろん、キャストは最高。フレーニのミミにパヴァロッティのロドルフォなのですから、何も言うことはありません。かくして、これは「ベルリン・フィルの最も優秀な録音」(クラシック名録音106究極ガイド)とまでたたえられるようになっていたのです。 さらに、ここではそのベルリン・フィルの当時の首席奏者だったジェームズ・ゴールウェイのフルートまでが堪能できるのですから、なんという素晴らしさでしょう。実は、ゴールウェイ自身が日本で行われた何回かのマスタークラスの中で、ここで共演していたパヴァロッティについて語っていたことがあったのです。その公開レッスンでは、普通にフルートの演奏についての助言などが聴けると思っていたところが、まず彼が開口一番に言ったのが「パヴァロッティ」だったのですよ。要は、フルートを演奏する時には、パヴァロッティのように歌いなさい、ということなのでしょう。そこで受講していたフルーティストたちは、フレーズの歌い方が不十分なときには必ず何度も何度も「パヴァロッティ!」と叫ばれていましたね。 ちょっと記憶が曖昧なのですが、多分その時にゴールウェイが言っていたことで、この「ボエーム」の録音セッションでは、パヴァロッティは自分の出番を1回だけ歌うとそのまま帰ってしまったというのですね。それほど、自分の歌には自信があったのでしょう。 ただ、このエピソードは、今回のパッケージのブックレットの中にある、もう一人のエンジニア、ジェームズ・ロックの証言によって、別の意味を持つことになります。カラヤンはオーケストラだけのリハーサルは入念に行っていましたが、ソリストたちはその間は別室でピアノ・リハーサルをしていたというのですね。そして、役の歌を完璧に自分のものにした時点でカラヤンとの録音に臨み(そこでは楽譜を見ることも許されません)、カラヤンはワンシーンを途中で全く止めないで録音してしまった、というのですね。パヴァロッティだけではなく、全ての歌手が、そこでは「1回」しか歌っていなかったのです。そうやって、カラヤンは劇場音楽としての激情の高まりを大切にしていたのでしょう。ちょっと意外ですね。 そんな細かいことを観察していたゴールウェイのフルートは、もうその一吹きだけで音楽に命を与えてしまっているという、驚くべき存在感を随所で主張していました。パヴァロッティのアリアのバックで同じメロディを重ねているところなどは、まさにパヴァロッティをしのぐほど「歌って」いますよ。そして、ミミの有名なアリア「Si. Mi chiamano Mimì」でのトリルのついたオブリガートなども絶品です。これは、さっきのマスタークラスでは、別の人の録音を聴かせて、「普通は、オペラの伴奏というとみんなこんな風につまらなく吹くんだ」と言っていましたね。それを、ゴールウェイは、フレーニの歌に酔いしれている時でも思わず耳をそばだててしまうような見事なトリルを聴かせてくれているのです。 ただ、ハイレゾの音は確かに素晴らしいのですが、ヴァイオリンのトゥッティあたりでは明らかにマスターテープの劣化と思えるような歪みが認められるのが、残念です。 CD, BD Artwork © Decca Music Group Limited |

||||||

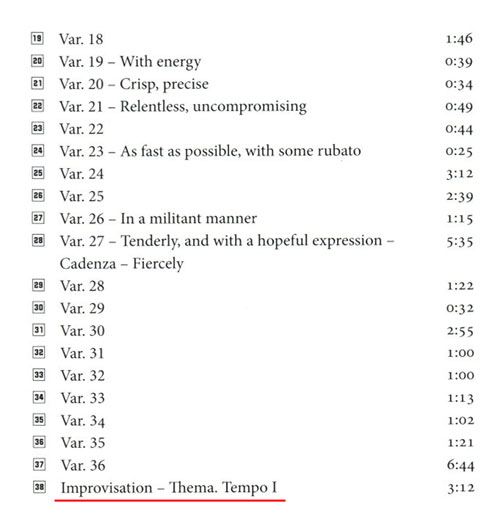

しかし、レコーディングまでは行わなくても、リサイタルで取り上げている人はもっとたくさんいることでしょう。2014年の6月にウィーンのムジークフェラインザールで行われる予定だったマウリツィオ・ポリーニのリサイタルが、急なアクシデントのためにキャンセルされた時に、急遽その代役を務めたイゴール・レヴィットもそんな一人です。リサイタル当日にオファーを受けて急遽ウィーンに飛んだ彼は、その時に演奏されるはずだったシューマンやショパンの曲に代わって、ベートーヴェンの後期のソナタ2曲と、この「不屈の民」を演奏したのです。ベートーヴェンはともかく、ポリーニが弾く「名曲」を期待していたお客さんは面食らったことでしょうね(チケット代は払い戻されたのだそうです)。 そんな事件で一躍有名になったレヴィットは、1987年にロシアに生まれた天才少年でした。その音楽の才能を伸ばすため、8歳の時に家族とともにドイツに移って音楽教育を受けています。小さなころから各地のコンクールで入賞、2004年には浜松国際ピアノアカデミーコンクールでも第1位を獲得しています。2012年には、ソニー・クラシカルと専属アーティスト契約を結び、翌年にはベートーヴェンの後期ピアノソナタ集のアルバムでメジャー・デビュー、2014年にはバッハのパルティータ集をリリース、そして、2015年にリリースされたのが、そのいわくつきの「不屈の民」と、バッハの「ゴルトベルク」、ベートーヴェンの「ディアベリ」がカップリングされた「3大変奏曲集」です。 そして、つい最近、その3曲がそれぞれ単売されるようになりました。これで、「不屈の民」のアルバムがソニーという超メジャーからリリースされることになり、単なる「現代音楽」を超えた「名曲」となってしまいました。 まず、今まで出ていたこの曲のCDと決定的に違うのは、音の良さです。やはり「現代音楽」にはなにか先鋭的なイメージがあるようで、妙にギスギスした音のものが多かったような気がします。今回はまず録音された場所が、こちらでも使われていた旧東ドイツのラジオスタジオです。非常にくせのない音響を誇っているようで、とてもふくよかな響きが感じられます。そして、レコーディング・エンジニアが名匠アンドレアス・ノイブロンナー(TRITONUS)ですから、芯のある、それでいて繊細な音を味わうことが出来ます。 なんせ、急に頼まれたリサイタルで演奏したぐらいですから、そもそもレヴィットはこの作品には愛着があったのでしょう。この難しい曲の音符は、隅から隅まできっちり磨き上げられていて、胸のすくような鮮やかさ、しかし、それぞれの音にはとても暖かみがこもっています。そして、時折聴こえるピアニシモの繊細なこと。この曲には、こんな「名曲」たる要素が、すでにしっかり宿っていたことを実感させられるような演奏でした。何しろ、テーマからして「おれたちは負けない!」というようなこけおどしの感じが全くない、いとも爽やかなものでしたからね。 それが、最後のテーマの前に出てくる「Improvisation」になると、足音や楽器を叩く音などを交えた過激なものに変わります。そんな落差も楽しめる素晴らしい演奏です。 蛇足ですが、これは「即興と主題」と表記された最後のトラックではなく、その前の第36変奏のトラックの途中、2分ごろから聴こえてきます。   CD Artwork © Sony Music Entertainment |

||||||

なにしろ、プロデューサーはジョン・カルショー、エンジニアはゴードン・パリーという、あのショルティの「指輪」を完成させたパリパリのDECCAの黄金コンビによる制作、その音の神髄はとてもCDでは再生できるわけはありませんから、これには喜びもひとしおです。 その1966年というのは、バーンスタインが初めてウィーンの国立歌劇場で指揮をした記念すべき年でした。そこで上演された「ファルスタッフ」が人気を集めたので、バーンスタインをアーティストとして抱えていたアメリカのCBSは同じキャストでのレコーディングを企画します。そして、表向きはCBSのジョン・マクルーアがプロデューサーというクレジットで作られたレコードは、実際はエリック・スミス(プロデューサー)、ゴードン・パリーとコリン・モアフット(エンジニア)がウィーンのゾフィエンザールで録音を行ったという、完全にDECCAによる制作だったのです。その時のオーケストラのウィーン・フィルが、DECCAの専属アーティストだったからですね。 ですから、DECCAとしてはそのバーターとして、同じメンバーによってDECCAとしてのレコードを作ることが出来たのです。それが、この「大地の歌」でした。 さらに、バーンスタインは1968年にもこの歌劇場に登場して、シュトラウスの「ばらの騎士」を指揮して、やはり大評判となり、そのプロダクションが1971年に再演された時に、やはりDECCAのチームによって録音されたものがCBSレーベルからリリースされています。その時のプロデューサーは、すでに1967年にはDECCAを去ってBBCで仕事をしていたカルショーでした(エンジニアはゴードン・パリーと、ジェームズ・ロック)。 この「大地の歌」は、確かに今までのCDとは一線を画した、ハイグレードの音になっていました。解像度は明らかに増して、それぞれの楽器や歌手が立体的に聴こえてくる、というのは、今までの「良い」SACDでは必ず味わえたものです。ただ、2種類のCD(初版とオリジナルス)と今回のSACDを比べてみると、なんだかマスターテープそのものが違っているのではないか、という気がしてきました。 今回のブックレットには 本国のオリジナル・アナログ・マスターテープからダイレクトにDSD変換とマスタリングを行い、SACD層用のDSDマスターを制作しています。(略)なおアナログ・マスターテープはその経年劣化と保存状態に応じて、可能な範囲で入念な修復作業を行った後に変換作業を実施しています。とありますが、その「修復」というのは具体的にはどういうものなのでしょう。SACDではヒスノイズが少なくなっていますし、ヴォーカルの音像が少し引っ込んだ感じになっています。さらに、2曲目の「Der Einsame im Herbst」で、初版では派手あちこちで認められたドロップアウトが、SACDでは全くなくなっています。あるいは、初版とSACDにはなかったドロップアウトが、オリジナルスにだけ存在していたりします。ですから、DSDにトランスファーする以前に、かなり大々的な修復作業(正確には、デジタル・エディティング)が行われていたのではないでしょうか(DSDでは、そのような精密な編集作業は不可能です)。それは「オリジナル・アナログ・マスターテープからダイレクトにDSD変換」というものには程遠い作業のような気がするのですが。 SACD Artwork © Decca Music Group Limited |

||||||

それを、2016年の7月にスタジオで録音したものが、このCDです。その際に、普通のステレオ・ミックスと、バイノーラル・ミックスの2種類のバージョンが作られていますが、CDに収録されているのはステレオ・バージョン、そして、バイノーラル・バージョンはネットからダウンロードして入手できるように、個別のパスコードが同封されています。ただ、それはZIPファイルになっているのですが、何種類かの解凍ソフトを使って試みても、ジャケット画像とブックレットのPDFしか解凍されず、肝心の音声ファイルはエラーが出て開けませんでした。これも、どうでもいいことです。別に必要ありませんし(それは「バイアグラ」)。 パッケージのアートワークもとてもユニーク。ボックスには白い表紙のブックレットと、白い紙ジャケに入ったCD本体の他に、ジャケットサイズの5枚の紙が入っていて、それぞれに楽章ごとのイメージのイラストが載っています。正直、そのイラストはあまりに説明的過ぎて陳腐の極みです。もちろん、そんなのもどうでもいいことですね  第1楽章は、いきなりヴァイオリンのソロで始まります。それはまるでカデンツァのようですが、次第に「幻想」の頭の部分を元にしたインプロヴィゼーションのような気がしてきます。そのうちに、オリジナルをきちんと少ない楽器で演奏したものも聴こえてきます。どうやら、この編曲のプランはそんな風に思いっきり崩す部分と、そのままほぼ忠実に演奏する部分とを交互に提供する、というようなものなのでしょう。 とは言っても、第2楽章ではまずエレキギターのリズムから始まって、まるでチンドン屋みたいな安っぽいワルツになったと思うと、それがさらにブラスバンドによる「スウィング」に変わります。この楽章は、ほとんどがそんなビッグバンド風のスウィングに支配されている感じ、あまりに明るすぎるそのノリノリのグルーヴには、かなりの違和感が付いてまわります。 第3楽章では、オリジナルではイングリッシュ・ホルンの物憂げな「呼びかけ」がとても印象的ですが、ここではなんとそのパートを「アルペン・ホルン」に吹かせています。なんとも雄大なその響きは、この楽章が本来持っている情感とは全くかけ離れたもの、いったい何を考えているのでしょうか。しかも、それは何とも不思議なメロディに変わっているので(応えるオーボエは普通のメロディなのに)、聴いていて気持ち悪くなってしまうほどです。 第4楽章は、「断頭台への行進」というタイトルを真に受けて、ブラスバンドが本当の「行進曲」を演奏していますよ。これから殺されるというのに、どうしてそこまで元気でいられるんでしょう。不思議です。 終楽章では、安っぽいコンピューター・プログラミングが大活躍、「Dies irae」のテーマも重々しさが全然ない間抜けな音源で、笑ってしまいますよ。 この、才能のなさをテクノロジーでしかカバーできない三文作曲家の仕事によって、ベルリオーズのオーケストレーションがいかに素晴らしいものであったか、ということに誰しもが気づいたことでしょう。 CD Artwork © Le Balcon |

||||||

彼のモーツァルトに対するスタンスは前2作と全く変わりません。使われている楽器はピリオド楽器ですが、中には実際にモーツァルトが使ったとは思えないようなものまで混じっているのは、なかなか楽しいものです。ただ、今回は今まで使っていた「ハーディ・ガーディ」に代って「ヴィオラ・ダ・ガンバ」が頑張っています。さらに、この作品では他の2作にはないトロンボーンがオーケストラに加わって、あの「石像」のシーンを盛り上げることになっていますが、そこではトロンボーンではなく、その前身の「サックバット」が使われているのですね。 例によって、早めのテンポ、レガートは殆ど存在しないクールな演奏で序曲が始まります。レポレッロから歌い始める劇的なイントロダクションに続いてドン・ジョヴァンニとレポレッロのレシタティーヴォ・セッコが始まったとたん、一瞬これはジンクシュピールだったのか、と思ってしまいました。その二人は、完全に「セリフ」として言葉をしゃべっていたのですからね。しばらくすると普通のセッコに変わりますが、それでも低音の即興性には目を見張らさずにはいられません。フォルテピアノは縦横に自由なフレーズを繰り広げていますし、そこにリュートなども加わってそれだけでもうおなかがいっぱいになってしまうほどですよ。 アリアになると、今度は繰り返しでの装飾が常に行われていて、聴きなれたメロディがさらに面白く聴けるようになっていました。その装飾、おそらくそれぞれの歌手の裁量に任されていたのでしょう、もう自分こそはここで目立ってやるのだ、という意気込みがストレートに伝わってくるほどに気合が感じられます。面白かったのは、ドン・オッターヴィオが、高音のロングトーンでトリルを入れていたこと。楽器ではよく使われる技ですが、それを歌で使うのはかなりの難易度でしょうに、そこまでやるか、という感じです。 もちろん、オーケストラも負けてはいません。ところどころに楽譜には無いフレーズが出てきてびっくりします。ドン・ジョヴァンニのカンツォネッタ(いわゆる「セレナーデ」)では、なんとオブリガートのマンドリン(リュートで演奏?)が2本使われてハモってますよ。さらに、本来楽譜にあったのに今まで全く気付かなかった隠れたパートの動きなども、見事に聴こえてきます。トゥッティのヴァイオリンが、こんな技巧的なことをやっていたなんて、と気づかされたところは数知れず。 歌手の顔触れは、まずドン・オッターヴィオがケネス・ターヴァーだったのには感激です。おそらくこの人は現在では世界最高のモーツァルト・テノールなのではないでしょうか。先ほどのトリルなども完璧にこなしていますし、なんと言ってもその透明な声がとことん魅力的です。 あとは、こちらで「マタイ」を歌っていたカリーナ・ゴーヴァンのドンナ・エルヴィラが素敵でした。エルヴィラというのはほとんどストーカーと化したある種の危なさを持ったキャストですが、彼女はその危なさ、というか、狂気を見事に体現していたのではないでしょうか。 他のキャストも粒ぞろい、それぞれが与えられたキャラクターを存分に表現してくれています。ツェルリーナのクリスティーナ・ガンシュが歌う「Là ci darem la mano」では、男の甘い言葉にメロメロになっている様子が手に取るように分かります。そして、それはドン・ジョヴァンニのディミトリス・ティリアコスの口説き方があまりにも素晴らしいからなのです。 ここでは、モーツァルトとダ・ポンテが作り上げたブッファ(諧謔)の世界が見事に眼前に広がります。こんな楽しいことを、せっかくですから「魔笛」あたりでもぜひ聴かせてほしいものです。 CD Artwork © Sony Music Entertainment |

||||||

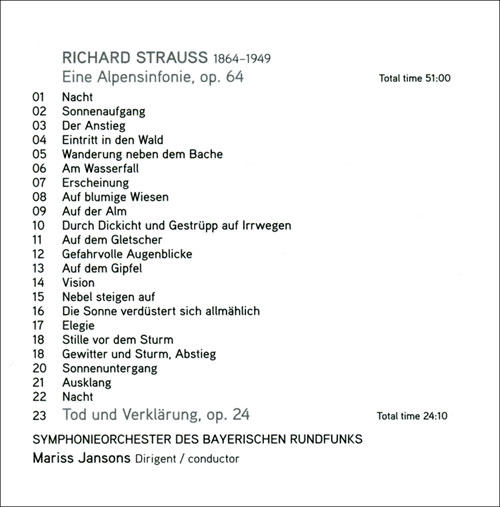

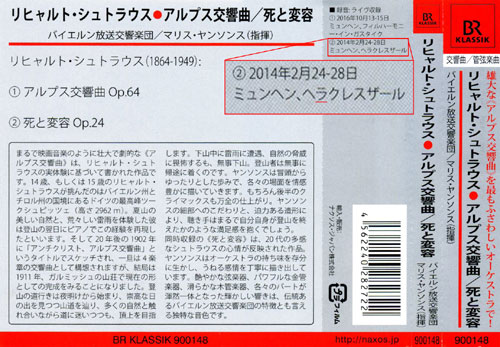

何しろ、生でこのオーケストラの圧倒的なサウンドを体験してしまった直後ですから、はたしてCDで同じような体験が味わえるのかが、とても心配でした。しかし、ガスタイクで録音された「アルプス交響曲」は、しっかりとまだ耳に残っているあのサウンドを届けてくれていました。もちろんCDですから限界はあります。たとえば、弦楽器の瑞々しさなどは、聴きはじめたあたりでは「なかなかやるじゃん」とは思ってみても、長く聴いているとやっぱりCDの音だな、という気にはなってきます。でも、それはほんのちょっと頭の中で修正を加えれば、コンサートで聴いた音とほぼ同等なものに変わります。 一方の管楽器や打楽器は、マイクのセッティングのせいでしょうか、ひょっとしたらコンサートよりも明晰な音が聴こえていたかもしれません。 サントリーホールでこのオーケストラを聴いた時に気が付いたのが、ティンパニの何とも言えぬ存在感です。それは、単にアクセントを付けるだけではなく、他の楽器が音を伸ばしている間でもその和音の中にピッタリはまりこんで、まるでオルガンの低音のような持続音としての役割まで担うという、打楽器とは思えないような不思議な雰囲気を醸し出していたのです。 そんな印象が、この「アルプス交響曲」からも伝わってきました。言ってみれば「物静かなティンパニ」といった佇まいでしょうか。これはとても魅力的なことだったのですが、さらにすごいのは、本来の「リズム楽器」という特性もきっちりと主張していた、ということです。この曲では何度も何度もオーケストラ全体がクライマックスを迎える場面が登場します。そこでのティンパニは、その盛り上がりを支えると同時に、そのエクスタシーがたどり着く頂点を明確に知らしめる役割も持っていました。そして、特にライブでは興に任せるあまりその頂点がいくらか鈍くなりがちなのですが、このティンパニだけは冷静に、まさにあるべきポイントで正確にパルスを入れていたのです。 「死と変容」は2014年の録音。これは会場がヘルクレス・ザールですし、エンジニアも別の人なので、なんともインパクトに欠ける録音になっていました。弦楽器の音などはしょぼすぎます。 リリースを急いだせいでしょうか、CD制作時のミスが結構見られます。まず、トラックナンバーの表記が間違っています。ブックレットでは「18 Gewitter und Sturm, Abstieg」とありますが、これは「19」の間違い、   トラックナンバーの件をFacebookページ経由で代理店に教えてあげたら、それなりの措置を講じるようなコメントが返ってきましたが、以前こんなひどい対応に終始した代理店ですから、どうなることやら。そこが作った帯では「死と変容」の録音会場がこんなことなっていましたし。  CD Artwork © BRmedia Service GmbH |

||||||

それが最初に録音されたのは、翌1986年、やはりラッター自身の指揮でケンブリッジ・シンガーズの演奏です。そして、こちらにあるように、その後4種類の演奏によるCDがリリースされることになるのですが、初録音から30年経った2016年の7月に、ラッターは同じ合唱団と新たな録音を行いました。それに関して、彼はブックレットでこう書いています。 確かに、最初の録音はその時点では新しい作品の価値を広く知ってもらうためには役に立っていた。しかし、本当のことを言わせてもらえば、それはそろそろ古臭くなり始めている。この30年間のデジタル技術の進歩によって、新しいハイレゾのフォーマットによる録音が求められているのだ。それと、最初の録音のころにはまだほとんどの人が生まれてもいなかった今のケンブリッジ・シンガーズのメンバーに、今ではすっかり知られるようになったこの合唱作品に対してどのように接することが出来るかを確かめる機会を与えることにも、興味がある。1つ目の理由は、レコーディング・エンジニアとしても活躍しているラッターの切実な思いなのかもしれませんね。そんなところも含めて、その2つの録音を聴き比べてみました。まず、確かに音が劇的に変わっています。別に新しいから良い録音になる、というものでは決してないのですが、最初に録音が行われた1986年あたりは、まだデジタル録音に切り替わりはじめていた頃ですから、当然フォーマットは16bit/44.1kHzぐらいのものでしょう。そうなると、最終的にはそのCDのフォーマットになってしまうとしても、やはり今のハイレゾ録音に比べると明らかに見劣りしてしまうものになっていました。特に弦楽器の音がとても安っぽくて、それだけでラッターのオーケストレーションまで安っぽいものに聴こえてしまっています。それが、この新録音では見違えるほどに柔らかくふくらみのある音が聴けますから、音楽そのものまでが全然別の、もっと格調のあるものに感じられてくるのですよ。 そして、演奏も全然違います。前回はかなり淡々と譜面を音にしている感じだったものが、ここではより深い表現で確かな訴えかけが感じられます。ラッターは、30年かけて積み上げられてきたこの作品の演奏史を、見事にこの録音に盛り込んでいて、まるで次元の違う世界を見せてくれていたのです。1つの作品が、長い時間をかけて録音と演奏の両面で成長している様を、ここではまざまざと見せつけられた思いです。 もう1点、ソプラノ・ソロのアリス・ハルステッドのすばらしいこと。聖歌隊出身で、「レ・ミゼラブル」や「イントゥー・ザ・ウッド」などのミュージカルにも出演していたこともある彼女のピュアな歌声は、完璧です。 カップリングは、この録音の3ヶ月前に世界初演が行われた「ヴィジョンズ」を、初演のメンバーによって録音したもの。ハープの入った弦楽オーケストラをバックに、ヴァイオリンのソロと聖歌隊の少年合唱が活躍する曲ですが、これも30年後にはもっと完成度の高いものになっていることでしょう。 ちょっとうれしいのは、日本語の帯がこうなっていること。  CD Artwork © Collegium Records |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |