|

|

|

|

![]()

悪く熟れ。.... 佐久間學

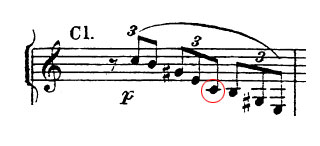

一応、この曲の楽譜に関しての状況を調べてみると、1878年にロシアのユルゲンソン社からまずピアノ・スコアが出版され、それに続いてオーケストラのパート譜も出版されました。初演は1881年に行われたのですが、ご存知の通りこの時はあのハンスリックによってこてんぱんにけなされてしまいます。 そして、1888年になってやっとフル・スコアが出版されるのですが、そこではヴァイオリン・ソロのパートがかなりの部分で改変されていました。ただ、現在の演奏家は、その改変が反映されていない、1878年の形のものを主に使っているのではないでしょうか。 今回のヘルトリヒの校訂も、基本は1878年版を主な資料として採用しているようでした。ただ、その楽譜の断片がブックレットに引用されていますが、その中には一部で「ossia」という但し書きで、初版のスコア(1888年版)での音符が少し小さな楽譜で掲載されています。これは、原典版にはよく見られる措置、校訂者自身もどちらの資料を採用したらいいのか自信がない時には、このように「あるいは」ということで両方の資料を載せることがあるのですね。もちろん、本音では大きな楽譜の方を採用してほしいと思っているのでしょうね。  次に引用されているのは第2楽章の楽譜です。これも初版のピアノ・スコアとフル・スコアでは違っています。これはIMSLPでも見られますから、比較してみましょう。  ↑ピアノ・スコア  ↑フル・スコア   SACD Artwork © Challenge Classics |

||||||

彼女が録音したのは、モーツァルトのヴァイオリン協奏曲でした。旧全集では全部で7曲のヴァイオリン協奏曲が存在していたはずですが、「6番」と「7番」は偽作の疑いが強く、最近ではまずこういう全集に入ることはないようですね。実際、この2つの協奏曲を聴いたことはありません。いや、「5曲」の中でも、もっぱら演奏されるのは「3番」、「4番」、「5番」の3曲だけでしょうから、「1番」と「2番」も聴いたことはないんですけどね。 今回ファウストと共演しているのは、ピリオド楽器の団体、ジョヴァンニ・アントニーニの指揮するイル・ジャルディーノ・アルモニコです。この指揮者とオーケストラの演奏は数多くのCDで聴いたことがあり、とても個性的で訴えるものの多い演奏が間違いなく味わえる団体として印象に残っています。ですから、そこと共演するにあたって、ファウストも同じ志向性を持ったスタイルを取っているのでしょう。そのために、彼女のモダン楽器にはガット弦を張り、奏法ではノン・ビブラートや装飾を取り入れるという、双方からのアプローチでピリオドのスタイルを作っているのでしょうか。 というような先入観で聴き始めたら、彼女はそんな中途半端なやり方ではなく、もうどっぷりとピリオド楽器そのものの音と、そして音楽を奏でていたではありませんか。これには、ちょっと驚いてしまいました。 そんな「なり切り」がとても効果的に聴こえるのが、さっきのあまり演奏されることのない「1番」や「2番」です。特に、真ん中のゆっくりした楽章での表現は、ぶっ飛んでいます。まずは、もしかしたらモーツァルトの時代様式を超越しているのではないかと思えるほどの自由な装飾です。バロック期の作品では聴き慣れていた華麗な装飾がモーツァルトで使われると、そこには「宮廷音楽」のぜいたくな世界が広がります。確か、フリードリッヒ・グルダも同じようなことをやっていましたね。ただ、彼女の場合はモダン・ヴァイオリンの音色からは逆に華麗さを取り除く、という大胆なやり方で、さらにその時代の音楽に近づいていきます。とりあえず比較してみたのがイツァーク・パールマン、どんな時にもビブラートを忘れないで甘〜く歌うのがヴァイオリンという楽器なのだ、というのも一つの完成されたスタイルなのかもしれませんが、ここで彼女が聴かせてくれたまるでファルセットのようにハスキーなピアニッシモのセクシーさに抗うことなど、とてもできません。 アントニーニのチームも、骨太なモーツァルトを演出してくれています。特に強力なのが低弦。単なる低音ではない、しっかりと主張を持ったパートとして、確かなインパクトを与えてくれています。「5番」の終楽章に出てくるトルコ行進曲で使われるコル・レーニョの激しさには、思わずたじろいでしまいます。 モーツァルトには頻繁に出てくる前打音の扱いについても、ユニークなレアリゼーションが見られます。  それと、アンドレアス・シュタイアーが作ったカデンツァとアインガンクも、やはりそんな自由な雰囲気が満載の素敵なものでした。 CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s. |

||||||

音楽の世界でも同じこと。過去に作られた信頼のおけない「歴史」がそのまま鵜呑みにされる状況は、なくなってはいません。ある時代のある国の研究者が、その国の文化の優位性を裏付けるために作為的に用意した、バッハを「音楽の父」、ヘンデルを「音楽の母」と崇め、まるでこの二人が「音楽」の創造主であるかのような偏見を植え付ける歴史観は、今でも脈々と生き延びています。現に、さる高名な作曲家がテレビの番組で「クラシック音楽はバッハから始まった」みたいなことを言っていましたからね。 同じ音楽でも、もっと歴史の浅い、いわゆる「ポップ・ミュージック」の世界でさえも、おなじような混乱はすでに起こり始めています。それぞれのジャンルに特化した様々な文献のようなものは数多く出回っていますが、それらは書いた人の立場、あるいは情報の収集能力の違いによって、全く同じ現象に対して正反対の見解が語られている、といったようなことが随所に見られるのです(たとえば、「ザ・ビートルズ」のレコーディング・プロデューサーだったジョージ・マーティンへの評価とか)。そのような混乱した一次資料を精査して、真に正しい事実だけを抜き出した「歴史」が語られるようになる時代は、果たして来ることはあるのでしょうか。 そんなわけで、将来の歴史家をさらに悩ますことになりそうな資料が、またここに追加されました。著者は、古くは六文銭の「出発の歌」(「出発」は「たびだち」と読むことを、今ではどのぐらいの人が知っているのでしょう)から始まって、大滝詠一や山下達郎、竹内まりやを経て、フィリーッパーズ・ギターに至るまで、その時代の最先端のアーティストの音楽制作に携わってきたレコーディング・プロデューサーが自らの体験を語っているのですから、これほど真実味にあふれる資料もありません。このあたりのアーティストについてはかなり知っているつもりでしたが、ここに書いてある新たな事実を前にして、軽い驚きを覚えているところです。例えば、山下達郎最初のソロ・アルバムのアメリカでのレコーディングの経緯とか。あるいは、竹内まりやのデビュー近辺の周囲の事情などは、初めて知ったような気がします。 さらに、実名を出して当時の製作者サイドのメンバーが紹介されているのも、貴重なものです。ただ、それらのデータが、単に著者の思い出話程度のレベルに留まってしまっているのが、残念です。 それと、この時代、1970年の前後の音楽シーンのさまざまな動きを指し示すタームにも、ちょっとした混乱が見られます。「フォーク」、「ニューミュージック」といった言葉の定義はかなり曖昧ですし、時には「シティ・ポップス」など、著者の感想だけでカテゴライズされている言葉が出てくるために、今までの資料とはすりあわないところが出てきているのですね。「歌謡曲と化したフォーク」というのは、いったい誰を指すのか、知りたいものです。 レコーディングに関しても、「マルチチャンネルを最初に発想したのは日本人のレコーディングエンジニア」などという、びっくりするようなことが書いてありました。これが本当なら確かにすごいことなのですが、言っているのはそれだけで、その根拠や具体的な人名は一切述べられていないため、WIKIPEDIA並みの全く信用性に欠ける記述に終わっています。 Book Artwork © NHK Publishing, Inc. |

||||||

まずはフルート。以前のエミリー・バイノンの演奏などでもそれなりの素晴らしい音は体験していましたが、今回はそれとは全然違います。まるで、コンタクト・マイクでも使っているかのような、それこそ奏者の唇の動きや舌の動き、そして楽器から出ているすべての周波数の音が、もれなく生々しく聴こえてくる、というすごさです。それは、あたかも無響室で録音されたかのような、ノイズに至るディーテイルまでも詳細に聴き取れるものであるにもかかわらず、決して無機質には聴こえないふくよかさを持っているという、恐るべき録音でした。 ピアノも、まるで楽器の天板を外してその中に頭を突っ込んで聴いているような、途方もないリアリティを持った録音がなされています。したがって、スピーカーの間には低音から高音までの弦に当たるハンマー付近の音の粒が広がることになります。低音はまるで地の底から響いてくるような深さ、そして高音はアクションの音まで聞こえてきそうな繊細で粒よりの音色がとらえられています。最高音のあたりになると、もしかしたらプリペアされているのでは、とも思ってしまうほどの、日常的にピアノから聴きとっている音とは次元の違う音がしています。 ここでフルートのマイケン・マティセン・スカウと、ピアノのトロン・スカウの夫婦デュオによって演奏されるのは、ノルウェーの重鎮作曲家ラッセ・トゥーレセンの作品です。彼の合唱曲はこちらで聴いたことがありますが、確かなオリジナリティを持った逞しい作風だったような印象はありました。 しかし、ここでの器楽曲では、それとはまた別の印象、楽器のメカニズムを最大限に生かして、何物にもとらわれない自らの語法をしっかり伝えようとする姿勢が、とても強く感じられます。それはまず、フルートの特殊技法によって熱く表現されます。ピアノとの共演によるタイトル・チューン「Sea of Names」は、この二人によって委嘱された新作ですが、そこでは、このフルーティストは、そんな特殊技法を、まるでジャズ・フルーティストが演奏しているようなとてもフレンドリーな形で提供してくれています。それは、時には日本の尺八のようなテイストさえも演出して、さらに親密さを高めています。 フルートだけで演奏される「With an Open Hand or a Clenched Fist?」というのは、トゥーレセンが1976年に初めてフルート・ソロのために作ったものですが、そのテーマがなぜか1995年に作られることになる、やはりフルート・ソロのための武満徹の作品「エア」ととてもよく似ているのが面白いところです。ただ、武満はそのままの感じで終わりますが、こちらはそのあとに全く別の曲想の部分が入ります。これが、フルートを吹きながら足で結構難しいリズムをたたき続けるという「難曲」です。このあたりはもろノルウェーの民族音楽に由来するイディオムですから、これは武満には無関係。 ピアノとの共演で最後に演奏されている「Interplay」は、1981年にマニュエラ・ヴィースラーのために作られたものです。そのタイトルのように、最初のうちはフルートとピアノがそれぞれ単独に演奏し会っていますが、そのうちに互いに入り乱れて高揚する、という面白い曲です。 ピアノだけの作品も3曲紹介されています。最も新しい「Invocation of Crystal Waters」では、ジョン・ケージのように演奏者に委ねられた部分なども含めつつ、最後はフーガで締めくくるというユニークさ、さらに、彼が多大な影響を受けた「スペクトラム・ミュージック」の残渣が随所に感じられるざんす。 SACD Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

なんと、去年とまったくおなじランキングになってしまいました。 では、それぞれの部門賞。 ■合唱部門 ランドール・トンプソンというアメリカの作曲家には以前から注目していたのですが、彼の「レクイエム」を聴いて、この人は本物だという確信が持てました。それと、「商品」という観点から、録音が非常に素晴らしかったのも高ポイント。 ■オーケストラ部門 やはり、こういうランキングでは今や録音の良否はかなり重要なファクターとなります。とくにオーケストラでは日頃聴きなれているので評価も辛くなりがちです。そんなハードルを見事にクリアしたのが、ティチアーティが演奏したハイドンの45回転LPです。「第101番」が1曲しか入っていないという、コストパフォーマンスから言ったら問題外の商品なのですが、このフォーマットが与えてくれる音の世界は言葉では言い表せません。 ■現代音楽部門 今の時代にあって、現代音楽というジャンルがそもそも成立するのかというのはさておいて、それを逆手に取った許しがたいCDが出ました。それは、あの新垣隆が作った「交響曲『連祷』」です。こういうのがもてはやされるような世の中になるのは痛くてたまりません。そういう意味で、某「レコード・アカデミー賞」にならって、この最もクズだと思ったCDが「大賞」です。 ■フルート部門 はじめて聴いたポール・ラスティグ・ダンケルというフルーティストには、完全に打ちのめされました。高齢になってもこれだけの演奏ができるということに、勇気がもらえました。 ■オペラ部門 ベタですが、香港フィルの「ワルキューレ」を。なによりも、BD-Aで「指環」を完成させようというレーベルの姿勢がうれしいですね。集められたのは旬の歌手、日本のオケなどとっくに追い抜いたレベルの香港のオケの力に脱帽。 ■書籍部門 「明治のワーグナー・ブーム」には、目からうろこが落ちました。音楽の専門家ではない人によって書かれているというのも、興味深いところ。 来年もまた、こんな感じでよろしくお願いします。 |

||||||

彼女は1979年にウォリックシャーに生まれたイギリス人ですが、名前のスペルがフランスっぽいので、ジュリエット・ボソーと表記しているサイトがあって、それがネットでかなり拡散しているようです。でも、ここはやっぱり「ボウザー」ぐらいの方がいいような気がしませんか。というか、このナクソス・ミュージック・ライブラリーのいい加減な表記は生まれつきのものでしょうから、いまさらなくそす(なくす)ことは出来ないのでしょう。 ごく最近聴いたルーラントのアルバムでは、バッハとペンデレツキというとんでもないカップリングで驚かされましたが、その時は特に必然性はないただの偶然だったので安心したことがあります。しかし、今回のボウザーが選んだフルート協奏曲は、モーツァルトとニルセンですって。それを、2日間のセッションで録音しているのですから、これは最初から「狙った」選曲に違いありません。もはや、今の時代の音楽媒体では、モーツァルトの協奏曲だけをまとめるような名曲志向では、なかなか差別化が図れずに苦戦することは分かっているので、あえてこんな突拍子もない組み合わせで意表をつくことが必要になっているのかもしれませんね。 前半は、モーツァルトのト長調の協奏曲と、オーケストラとフルートのための「アンダンテ」、さらに、ヴァイオリン曲をフルートで演奏している「ロンド」という、まさに「フルート名曲集」といった趣のラインナップで迫ります。しかし、バックのロイヤル・ノーザン・シンフォニアは、かつてはフルーティストとしても活躍していたスペイン出身の指揮者、ハイメ・マルティーンの煽りに乗せられて、「名曲」としての振る舞いを放棄しているようでした。第1楽章のテーマなどは、シンコペーションでおとなしくフルートの伴奏を務めていればいいものを、ことさらその弱拍のアクセントで流れを断ち切ろうとしています。 それを迎え撃つボウザーのフルートも、やはり、爽やかに流れるようなものは期待できません。何か深い思慮に支えられたような、まるでモーツァルトって素直に楽しんではいけないものなのではないか、と思わせられるような吹き方にはたじろいでしまいます。そこで、一瞬聴きなれないフレーズが現れました。  第2楽章はとても美しいメロディをたっぷり歌う、というのではなく、やはり内面を深く追及しているような「深さ」が感じられます。そして、第3楽章も軽やかさはあまり感じられません。 「アンダンテ」と「ロンド」も、そんな普段聞きなれた「モーツァルト」とはちょっと違う重ったるさがあったので、ちょっと辛くなりかけた時に、ニルセンが始まりました。これが、とても素直に心に入ってくるのですね。この曲は今まで何人ものフルーティストの演奏で聴いていましたが、その都度何か壁がはだかってあまりなじめない、という印象があったのですが、今回は全然違います。何がそうさせたのかは分かりませんが、それぞれの楽章のテーマはすんなり聴こえてくるし、それぞれの変奏もとても納得のいくものとして聴こえてきました。この人は、こういう曲で本領を発揮できるのかもしれませんね。この選曲が最初から狙ったものであったのなら、すごいことです。 CD Artwork © Sigunum Records Ltd. |

||||||

指揮者のグラハム・ロスは、ライナーノーツの中でこの「Remembrance」というタイトルに込められた意味をまず語っています。「Remembrance Day」と言えば、ヨーロッパ諸国では第一次世界大戦を終結させる調印が行われた1918年11月11日(+午前11時)を記念して、現在では第二次世界大戦までも含めた戦争での犠牲者を偲む日のことを指します。そこで、ロスは、さらに普遍的な意味をこの言葉に込めて、音楽によって死者や犠牲者に対する気持ちを表現しようとしていました。そのために、世紀を超えて歌われている、追悼の意味を込めた英語の歌詞の作品を導入部として、第二次世界大戦の最中に作られたデュリュフレの「レクイエム」を演奏しているのです。 ただ、このアルバムのタイトルはあくまで「Remembrance」ですから、その記念日に特定しているわけではなく、例えば最初に歌われる16世紀の聖歌「Call to remembrance」のように、大戦とは無関係な詩編のテキストの作品も含まれているのです。 その記念日は、なぜか日本語では「英霊記念日」という、靖国神社的な世界観に立った言葉に置き換わっています。それで、日本の代理店はこのアルバムに「英霊記念日のための音楽」という「邦題」を付けました。これは、このアルバムのコンセプトを全く理解していない愚かな誤訳としか言いようがないのでは(そんなこと、どうでもいいよう)。 まず、無伴奏で歌われるのが、16世紀ごろに作られたものから現代の作曲家のものまで、すべて英語の歌詞による聖歌です。この合唱団は少年ではなく大人の女声が入っていますが、それぞれの歌詞に込められた深い情感が、とてもよく分かるような歌い方がされています。たとえば、「When David Heard」というトマス・トムキンスの曲で「O my son」と歌う時の女声は、まさに死んだ我が子に対する胸が張り裂けるほどの思いがこもったものでした。 これらの曲の中では最も新しく作られたジョン・タヴナーの「Song for Athene」では、中世を思わせるような平穏なたたずまいの中にふと現れるちょっと刺激的な和声への対応が、とても的確に感じられます。エドワード・エルガーが作った「They are at rest」という曲は初めて聴きましたが、あの「威風堂々」や「愛のあいさつ」のようなノーテンキなところは全く見られない、ほとんど凍りつくような情感は、もしかしたらこの合唱団だからしっかり伝わってきたのかもしれません。 そして、メインの「レクイエム」は第2稿のオルガン版、「Pie Jesu」にはチェロのソロが入るバージョンです。よくあるような、バリトンとメゾ・ソプラノ独唱のパートを団員が一人、あるいはパート全体で歌うことはなく、それぞれにとてもキャラの立ったソリストが起用されています。「Pie Jesu」のジェニファー・ジョンストンは強靭な声で最高音のF♯を朗々と歌い、この作品全体がただの追悼ではないもっと「力」のこもったものであることを強く印象付けてくれます。「Domine Jesu Christe」と「Libera me」でのニール・デイヴィースは、別な意味での雄弁さ、つまり、表情の豊かさを最大限に発揮して、ほとんど「世俗的」ともいえる身近さを感じさせてくれます。 もちろん、最大の功労者は合唱でしょう。それぞれのパートは深みのあるテクスチャーで曲全体を立体的なものに仕上げ、やはり安住しがちな優しさよりは、もっと意志の勝った厳しさを伝えてくれています。時折見せる、パートの人数を減らしてより厳しい表現を持たせているやり方も効果的、「Agnus Dei」の途中でソプラノとアルトが半数ずつ現れるところでは、さらに距離的な演出も含めて驚かせてくれました。だからこそ、最後の最後、「Requiem」というテキストの超ピアニシモが、信じられないほどのインパクトを与えてくれるのです。 CD Artwork © harmonia mundi usa |

||||||

ミキシング用の機材などは全く使わず、レコーダーからヘッドフォンを通してモニターを行うだけで、それを、DSD2.8で録音した(ということになっています)ものをそのままと、PCM24/96に変換したものの2種類がリリースされています。いちおうDSDネイティブの再生ができる環境にあるので、もちろんDSDバージョンを購入です。 そんな、ほとんどアマチュアの「生録」のようなノリで製作が行われている一連の仙台フィルのハイレゾ音源は、今までに昨年の「第9」と、今年の春の第300回定期演奏会のものを聴いたことがありました。それらは、やはりマイクが2本しか使われていないということで、とてもシンプルというか、素人っぽい仕上がりのものだ、という印象が強くありました。何よりも、録音レベルがかなり低く抑えられているので、なんかしょぼい音になっていたんですよね。実は、同じレコーダーを使って、同じ会場で同じようなマイクアレンジでのオーケストラの録音を実際に何度かやったことがあるのですが、やはり一番の問題は録音レベルの設定でした。生のオーケストラのダイナミックレンジはとてつもなく広いものですから、最も強い音の場面でも飽和させないように設定すると、どうしても低めのレベルにせざるを得ません。それも、PCMで録音する場合なら、非常に精度のよいリミッターを作動させて、飽和した部分だけ低めのレベルで録音していたデータに差し替えるということができるのですが、DSDではそのような機能は使えませんから、より低いレベル設定が必須となるはずです。 しかし、今回の「カルミナ」では、そのレベルが格段に高いものとなっていました。何か、録音に際してのノウハウが見つかったのか、あるいは、商業録音ではよくやられているように、DSDを一旦高解像度のPCM(DXD)に変換してさまざまな編集を行った後に、再度DSDに変換したのでしょうか(あるいは、最初から24/192のPCMで録音していたのかも)。いずれにしても、これでようやく「プロが録音した商品」というグレードのものが聴けるようになったのは、うれしいことです。 コンサートの時には、混声合唱はオーケストラの後ろに並んでいますが、このホールはステージが狭く、これだけの人数だとそれ以上の人数が入る場所がないので、児童合唱は下手の花道に配置されています。ソリストは指揮者の脇で歌います。それをワンポイントのマイクで録っているのですが、児童合唱は何の問題もなく聴こえてくるのに、ソリスト、特にバリトンがやけにオフになっています。ソリストだけでもサブ・マイクを使っていれば、さぶ(さぞ)「プロっぽい」録音になっていたことでしょう。 「カルミナ」の演奏は、どの曲にも何かしら新しい発見があるというとても新鮮な息吹が感じられるものでした。特に、既存の合唱団だけではなく、このコンサートのためにオーディション(歌曲をピアノ伴奏つきで1曲歌わされるのだそうです)を勝ち抜いた人までが加わった高スキルのメンバーによる合唱は、単なるテクニックを超越したところでの勝負が見られて、感動的でした。後半になって配置換えを行ったのでしょう、それまでは上手に集まっていた男声パートが、ステージの端から端まで広がって押し寄せてくるさまは、圧巻でしたね。 DSD Artwork © Label Gate Co.,Ltd |

||||||

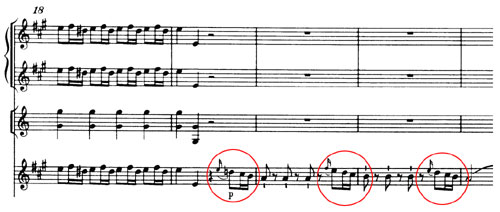

このCDは、ですからまだ国内で販売されてはいませんし、今のところ発売予定すら伝わっては来ていませんから、楽譜を買うついでにセットで注文してみました。それが、例によって最低ランクの運賃なのにたった1週間でドイツからさっと届いてしまうのですからありがたいものです。 モーツァルトの「ハ短調」は、ご存知のように途中で作曲家が作るのをやめてしまっていますから、フル・ミサの中の「Credo」の後半の「Crucifixus」以降と、最後の「Agnus Dei」は全く作られていません。そして、「Credo」の前半も、合唱による「Credo」とソプラノ・ソロによる「Et incarnatus est」の2曲として声楽パートや低音はほぼ完成されているのですが、その他のオーケストラのパートはまだ書きかけのまま残されてしまっていました(「Sanctus」にも一部欠落があります)。1882年に刊行された旧モーツァルト全集ではそんなスカスカのままの楽譜が出版されていましたが、1983年の新モーツァルト全集では、ヘルムート・エーダーが適宜まだ書かれていないパートを補筆しています。 ただ、当時の慣習では「Credo」では「Gloria」と対になってフル編成を取ることが多いのに、このエーダーの補筆によるオーケストレーションには、「Gloria」で使われていたトランペット、ティンパニ、トロンボーンが欠けていました。ですから、その後の修復版であるモーンダー版やレヴィン版(これは、モーツァルトが作っていない部分も他の作品を流用してフル・ミサを再構築させています)、ケンメ版などでは、それらの楽器がしっかり補われています。  そんなことを総合的に踏まえて今回の楽譜を見てみると、当たり前のことですが、これが「決定的」なものと言うことはできません。どんなに頑張ったとしても、モーツァルトが書いていなかったものを再現するのは不可能なのですからね。あとは、センスの問題になるのでしょうが、「Et incarnatus est」では、ソプラノのソロのバックでヴァイオリンが同じメロディをなぞっているところが随所に見られるというのは、ちょっとダサい気がします。今までのもののようにシンプルに和音の補充だけをしていた方がすっきりするのにな、というのは、もちろん個人的な感想ですが。 このCDでは、最後にボーナス・トラックとして「Credo」の自筆稿の形態がそのまま演奏されています。かつて、「レクイエム」でも同様のことをやっていた人がいましたが、「ハ短調」でそれをやったのはもしかしたらこれが初めてだったのではないでしょうか。実際に元の形を「音」として聴けるというのには、かなりのインパクトがありました。ですから、本編の演奏でも、「Gloria」の最後の「Cum Sancto Spiritu」の壮大な二重フーガが終わった後に、盛大にトランペットとティンパニのリズム隊が聴こえてくると、やはりこれがあるべき姿なのでは、と思ってしまいます。 ベルニウスの手兵である合唱もオーケストラも、極力感情は込めず、この楽譜の目指すところを端正に表現しているのではないでしょうか。 CD Artwork © Carus-Verlag |

||||||

そのレーベルのお膝元、香港フィルが毎年1月に行っている、コンサート形式によるワーグナーの「指環」ツィクルス、前回の「ラインの黄金」に続き、2年目となる今年は「ワルキューレ」の登場です。 香港、あるいは中国全土のオーケストラにとっては初めての挑戦となる「指環」全曲の上演を成し遂げようとしているこのオーケストラは、他のアジアのオーケストラ同様、ヨーロッパ系の外国人のメンバーをたくさん抱えています。ソロのパートを任される管楽器セクションではその比率は非常に高く、フルートなどは全員外国人ですし、金管も、ホルンの3人を除いてはすべて外国人です。 ただ、トゥッティとなる弦楽器では、逆に外国人が少なくなっています。ヴァイオリンなどは、全体で2人しかいませんからね。 このような構成員によるオーケストラですから、前回の「ラインの黄金」を聴いたときの全体の印象としては弦楽器は繊細で管楽器はパワフルだ、というものでした。ですから、ワーグナーではやはり、弦楽器がちょっと非力に感じられてしまっていました。しかし、それから1年後のこの録音では、その弦楽器がかなり頑張っています。まだまだドイツあたりのオーケストラには及ばないものの、例えば日本のオーケストラに比べたらはるかに魅力的なサウンドを奏で始めているような気がします。 ヤープ・ヴァン・ズヴェーデンの指揮も、そんなオーケストラの長所を最大限に引き出そうと、決して勢いだけには終わらない緻密な表現を心掛けているのではないでしょうか。中でも、ライトモティーフの扱いがとても巧みなので、リブレット(あいにく、BD-A本体には付いていません)を見なくても物語の進行が手に取るようによく分かります。いつもは、ちょっと冗長なところがあるので退屈してしまう第2幕も、ずっと集中して聴いていられましたよ。 録音も素晴らしく、コンサート形式の利点を存分に生かして、ソリストたちの声がとても明瞭に聴こえてきます。そんな中で最もインパクトを感じたのは、ジークムント役のスケルトンです。今まで、宗教曲では聴いたことはありましたが、オペラでは初めての人、一応は「ヘルデンテノール」というカテゴリーに入っているのだそうですが、もっと大きな可能性を秘めているように思えます。正直、「ヘルデン」にしてはあまりに声がきれいすぎて、それほどの力は感じられないのですが、この役の場合はそれがとてもいい方に作用しています。確かに、ジークムントは「英雄」とは言えませんからね。「Wälse!」という叫びなどは、例えばカウフマンなどに比べるとあまりにおとなしいのでびっくりしてしまいますが、スケルトンだとなぜか許されてしまいます。 ですから、ジークリンデ役のメルトンがあまりに立派過ぎるので、この二人の力関係が変わって感じられますが、まあそれもありでしょう。 ただ、ブリュンヒルデ役の、今年バイロイト・デビューを果たしたというラングは、ちょっと勢いだけで歌っているようながさつなところが気になります。発声も、中音と高音の切り替えがうまく行ってないところもありますから、この先どうなっていくのでしょうか。 次回の「ジークフリート」では、メルトンがブリュンヒルデで、タイトル・ロールはサイモン・オニールですって。楽しみです。常連のフリッカ役のデ・ヤングとヴォータン役のゲルネも出るね。 これもぜひBD-Aでリリースしてくださいね。 BD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |

||||||

さきおとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |