|

|

|

|

![]()

晩、すか?.... 佐久間學

その9曲は、元々キャッチーなラッターの作品の魅力を最大限に発揮させるために、まず真ん中(5曲目)には無伴奏で歌われる曲をおいて、その前後には華麗な編曲のオーケストラの伴奏に乗ったアップテンポの曲とバラードっぽいものとを交互に配置するという曲順がとられています。その効果は絶大なもの、とてもリズミカルで心躍るような曲のあとに、しっとりと歌い上げる曲が来る、という絶妙の配置で、そこには一気に最後まで聴けてしまうような楽しさが潜んでいます。 ですから、タイトルはこのレーベルでは「祝祭詩編」と訳されていますが、そんな堅苦しいものではなく(正直、このタイトルを見たら、どんだけつまらない曲が並んでいるんだ、と、引いてしまいましたよ)、素直に「詩編祭り」あたりにした方が、この作品全体の雰囲気と、ラッター自身の意図がよりよく伝わってくるはずです。 ここで演奏しているのは、セント・オールバンズ大聖堂付属の合唱団です。ここには少年と成人男声による合唱団と、少女だけの合唱団があって、今回はその2つが合同で録音に参加しています。1曲目の「詩編100(O be joyful in the Lord)」で、とても賑やかなオーケストラの前奏に続いて聴こえてきたトレブルの声が、あまりに情けなかったのでどうなることかと思ってしまったのですが、それ以降は何の問題もない素晴らしい声に変わったのはなぜでしょう。いずれにしても、ア・カペラの「詩編96(Cantate Domino)」では、とても力強い歌声を聴くことが出来ます。この曲の後半には、プレーン・チャントの「Veni Creator Spiritus」が引用されているという、ラッターにしては珍しい作り方になっています。 「詩編祭り」ならではの配慮なのでしょう、オリジナルは合唱だけのために作られたものが、ここではソプラノとテノールのソロに置き換わっている部分があります。そのうちの1曲、「詩編23(The Lord is my shepherd)」は、1985年に作られた彼の「レクイエム」のための曲です。この2つのバージョンを比べてみると、ソロが入ったことによってまるでミュージカルの中のナンバーのような味わいが出てきます(実際、テノールのソリストはミュージカル・シンガー)。この曲はオーボエのオブリガートがとても素敵ですが、それもさらに甘く響きます。 この曲集のために新しく作られた最後から2番目の「詩編84(O how amiable are thy dwellings)」は、最初から2人のソリストしか歌いません。それはまるで「West Side Story」の中の「Tonight」のように聴こえます。そして、それが静かに終わった後に聴こえてくる終曲「詩編148(O praise the Lord of heaven)」には、同じミュージカルの「America」のリズムがてんこ盛り。 そのほかに、2011年のウィリアム王子の結婚式の時に歌われて全世界の人が聴いた「This is the day」など、華やかな式典のための曲が3つ収められています。 録音エンジニアはサイモン・イードン。1970年にDECCAに入社、数々の名録音を世に送りますが、1997年にDECCAの録音部門が閉鎖されたために、かつての同僚たちと独立して「Abbas Records」という録音プロダクションを設立し、フリーランスのエンジニアとして活躍している人です。ここでは、合唱やオーケストラの質感が圧倒的に感じられる、まさに「DECCAサウンド」そのものを聴くことが出来ます。そのあまりのすばらしさに、やはり彼の手になるジンマンの「復活」を改めて聴きなおしてしまいましたよ。 CD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |

||||||

ご存知のように、デュリュフレが残した作品は非常に少なく、作品番号が付けられて出版されたものは14点しかありません。その中の10曲までが合唱とオルガンのための作品です。その内訳は合唱曲が4曲、オルガン曲が6曲です。今回のアルバムでは、遺作となった「Méditation」と、未出版の「Hommage à Jean Gallon」という、作品番号の付いていないオルガン曲も2曲演奏されています。この「8曲」入りのオルガン全集は、今までには2006年のフェアーズ盤や2012年のクロウセー盤などがありましたね。 ところで、この2つのジャンル以外の作品は4曲ありますが、そのうちの「作品3」が「前奏曲・レシタティーヴォと変奏」というフルートとヴィオラとピアノのための作品です。これは、ピアノをハープに替えればドビュッシーのソナタと同じ編成になりますが、まさにドビュッシー風の前奏曲に、フルートとヴィオラによるレシタティーヴォを挟んで、グレゴリオ聖歌風のテーマによる技巧的な変奏が続くという、なかなか魅力的な曲です。 このアルバムは、2012年の3月に、たった4日間のセッションで録音されたものです。なんたって、目玉は「レクイエム」でしょうね。こんなセッションですからてっきりオルガン版(第2稿)だと思って聴きはじめたら、小編成のオーケストラが入った第3稿による演奏でした。なんと贅沢な。やはり、金管楽器やティンパニがしっかり入っていた方がこの曲の味がきちんと出てきます。 その代わり、というわけでもないのでしょうが、ソリストのパートは合唱団員の担当です。「Pie Jesu」のメゾ・ソプラノはソロですが、「Domine, Jesu Christe」と「Libera me」のバリトンはパート全員で歌っています。 1曲目のテーマがテナーで出てきた時、普通の合唱の声ではなく、まるでオリジナルのグレゴリア聖歌のようなダミ声が聴こえてきたので、もしかしたらそのようなアプローチの演奏なのかな、と思ってしまいました。そんな演奏が一つぐらいあってもいいですよね。しかし、それは単に合唱団の声が揃っていないだけなのだということが、しばらくすると分かります。一応、トレブルは少年少女、男声パートは「セミプロ」が集まっているのだそうですが、どうも合唱としての訓練はあまり行われてはいないような気がします。トレブルはまあこんなものでしょうが、男声はおそらく個人的には良い声の持ち主なのでしょうが、それが全体の中に溶け合わないのが困ったところです。 それでも、デュリュフレの場合は結構聴けてしまうのが不思議です。確かに、フル・ヴォイスで歌うところでは破綻していますが、軽めの声で歌っている分には、ハーモニーもきれい、いや、ひょっとしたら癒されるような部分があるかもしれません。ですから、「4つのモテット」などはなかなかいい感じ、でも、さすがに男声合唱の「Cum jubilo」はこの男声には荷が重くなっています。ソロはとても立派ですが。 オルガン作品でのソロは、アドリアーノ・ファルチオーニというイタリアの方、アランにも師事していたそうですが、録音がちょっとおとなしいために、デュリュフレの魅力があまり伝わっては来ません。 CD Artwork © Brilliant Classics |

||||||

ここで取り上げたのは、バッハとヘンデル、そしてモーツァルトのアリアなどです。いずれも、ただ声が美しいだけでは人を感動させることはできない、かなり高度なスキルが要求される曲ばかりです。それを、アクセルくんは難なくクリアしていきます。前半に置かれたバッハとヘンデルはとても見事、すごいのは、メリスマがただの音の羅列にはならずに、そこできっちりと「意味」が感じられるように歌われている、ということです。こんなことは、普通の大人では、いや、大人だからこそ、とてつもなく難しいことなのではないでしょうか。それをこともなげに成し遂げているアクセルくんは、確かに輝いています。 でも、そのあまりにも緻密なテクニックが、時として退屈さを呼ぶのはなぜでしょう。そんなことを思いながら、最後のコーナーのモーツァルト、ケルビーノのアリアが聴こえてきたときには、そんな気持ちはどこかに行ってしまいましたよ。大人の女声では絶対に表現できないようなはかなさが、そこからはあふれ出ていました。これこそは、「男の子」としてのケルビーノの理想の姿なのではないでしょうか。そして、最後の「アレルヤ」で聴かせてくれたメリスマは、バッハやヘンデルとは全く異なる次元のものでした。音の一つ一つから、喜びがあふれ出ていますよ。なんという美しさでしょう。 それは、こんな素晴らしい歌を聴けるのは、いや、歌えるのはあと2,3年だ、ということが分かっているからの、まさに最後の輝きだったのかもしれません。 しかし、オーケストラはこの間の「後宮」の時と同じなのに、その音が全然違います。弦楽器には潤いというものが全くなく、薄っぺらで安っぽい音です。これはCDではよくあることなので、一応ハイレゾが出ていたらそれを聴いてみてあらぬ疑いを晴らしてあげようと思ったのですが、あいにく「e-onkyo」でSIGNUMのレーベルを探してみても、まだこれは配信されていないようでした。 そこで、これは全くの余談なのですが、その中に今年の6月に配信が開始された、キングズ・シンガーズの「Postcards」というアルバムがありました。なんでも世界の民謡を集めたもののようなのですが、こんなのをCDで見たことはなかったので、配信だけのリリースかな、と思ってしまいましたね。 というのも、そこにはライナーノーツのようなものが付いていたのですが、その中のメンバー表にはテナーのジュリアン・グレゴリーの名前があったのですよ。さらに、そのライナーには「長い歴史を誇るグループだけあって、オリジナルメンバーはすでに残っていないが、最古参のデイヴィッド・ハーリーと2014年に加入したジュリアン・グレゴリーでは、グループ内活動歴は24年の違いがある」とまで書いてあります。これだけのデータがあれば、ここでは当然ジュリアンくんが歌っているのだ、と思ってしまいますよね。 ですから、この間のアルバムの他にも、すでにジュリアンくんが参加している録音があったのか、と思いましたね。ところが、実はこのCDはちゃんと2014年にリリースされており、そのインフォでは、テナーはまだポール・フェニックスになっていましたよ。これが録音されたのが2014年の3月ですから、それは当然のこと、ジュリアン君が加入したのは同じ年の9月なんですからね。 ということで、「e-onkyo」のライナーは、とんでもないデタラメだということになりますね。この会社は、いつまで「アカバネ電器製造」みたいなことを続けるつもりなのでしょう。 「余談」の方が長くなるなんてことも、あるのだよん。 CD Artwork © Signum Records Ltd. |

||||||

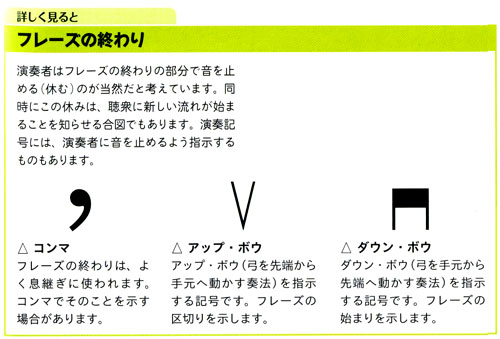

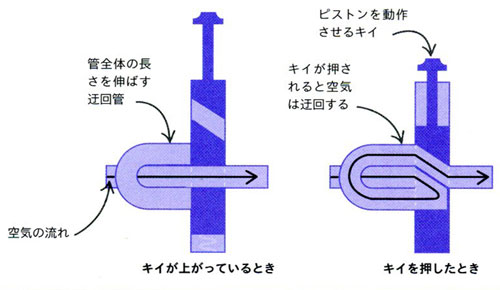

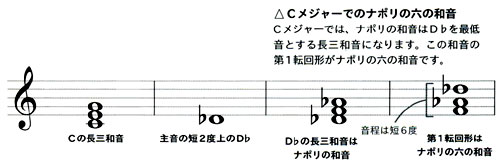

この方は、ほとんど「客寄せパンダ」的な存在なのではないでしょうか。もちろん、それは商売には必要なこと、実際に原稿を書いた人たちのスキルさえしっかりしたものであるのなら、なんの問題もありません。 元々はイギリス人を対象に出版された本なのですが、こと音楽に関してはイギリスと日本とでは、使われる用語などにしてもかなり異なっています。案の定、ここでは「音」の呼び方について、ちょっとした混乱に陥っているようです。というか、おそらく今の教育現場でも困惑している人は多いような気がしますが、日本のクラシック音楽の世界では「音」の名前に2通りの呼び方が存在しています。それは「音名」と「階名」。しかし、イギリスでは「階名」というものはありませんから、音の名前はすべてA、B、C・・・で表わされています。もちろん、調性も英語で「Cメジャー」、「Aマイナー」の世界です。「階名」である「ドレミ」はどうなっているかというと、この翻訳では「階名」という言葉自体が全く使われておらず、「フランス語、イタリア語、スペイン語では『C D E F G A B』の代わりに『ドレミファソラシ』を使います」とあるだけです。これは困ります(本当は、フランス語の場合は「do」ではなく「ut」が使われます)。この本を使って勉強した人が小学校に入って、初めて「ドレミ」には階名としての働きもあることを知ったら大変でしょうね。 原本にも、明らかにおかしなところがたくさん見られます。ざっと読んだだけで発見できたものをいくつか挙げてみましょうか。    そのほか、楽器についてもデタラメなイラストと、おかしな呼び名のオンパレード、この本は、そんな間違いを探して大笑いをするために作られたものなのですから、間違っても「親子で学ぶ」ために使ったりしてはいけませんよ。 Book Artwork © Sogensha Inc. |

||||||

最近、この「キングズ・シンガーズ」は、急速にメンバーチェンジが進んでいるようです。本当につい最近、今年の9月初めには、26年間このグループに在籍して、これまでにアラステア・ヒューム(カウンターテナー)とサイモン・カーリントン(バリトン)が持っていた25年という記録を破ったカウンターテナーのデイヴィッド・ハーレイが、ついに引退したというニュースが伝わってきたばかりですが、これでメンバーはすべて21世紀になってから加入した人ばかりになってしまいました。しかも、2014年にはイギリス人と日本人のハーフであるジュリアン・グレゴリーがテナーのパートに新加入するという、基本的に純血主義を貫いてきたこのグループを見てきた人にとっては、うれしい反面ショッキングなメンバー交代があったばかりです。 しかし、今回引退したハーレイの後任者は、生粋のキングズカレッジ出身者、それこそ「キングズカレッジ合唱団」の最近のアルバムにも参加していたPatrick Dunachie(パトリック・ダナシー、でしょうか)というカウンターテナーなのですから、まだまだ伝統は生きていたということなのでしょう。 ということで、おそらくハーレイにとっては最後のアルバムとなったこのアルバムを楽しむことにしましょうか。グレゴリーくんのテナーがどんなものか、こういうレパートリーではソロの場面もたくさんありそうですから、きっちり聴き取ることが出来そうですし。 6人のメンバーは、左から順にカウンターテナー、テナー、バリトン、ベースと1列に並んでいるという音場でした。まず聴こえてきたとてもやわらかい声のソロは、一瞬テナーかと思うほどの明るさでしたが、やや右寄りに定位、どうやらこれはバリトンのソロのようでしたね。もう一人のバリトンの声もやはりソロで出てきますが、この二人はかなり音色が違うようです。テナーのソロは、きっちり左寄りのところから聴こえてきました。ちょっと想像していたのとは違っていて、なんとなくハスキーでそれほど張りのある声ではありません。個人的には2代目のビル・アイヴスが一番好きなのですが、ちょっとそこまでのレベルには達していない感じです。でも、まだ入りたてですから、そんなに出しゃばらないようにしているのかもしれませんね。実際、3代目のボブ・チルコットのような「邪魔になる」声ではなかったのには、一安心です。 カウンターテナーも、やはり二人の声はここでソロを並べて聴くとずいぶん違っています。しかし、どちらの人もとても立派な声なので、まだまだ引退するには惜しいような気がします。次のアルバムではダナシーくんの声が聴けるはず、どんな感じなのでしょうね。キンキンとした早口だったりして(それは「ふなっしー」)。 曲目は、それこそ「きよしこの夜」とか「ホワイト・クリスマス」さらには「サンタが街にやってくる」といったベタな曲が、何ともハイブロウな編曲で歌われているのが素敵です。さらには、「雪だるまのフロスティ」と「赤鼻のトナカイ」をマッシュアップした「リブート」などというしゃれたアレンジもありますよ。ホルストが作ったという「In the Bleak Midwinter」というのも、初めて聴きましたがいい曲ですね。 ブックレットのクレジットで「そりすべり」の作曲者がミッチェル・パリッシュというのは間違いでしょう。彼は作詞家、作曲はルロイ・アンダーソンです。 CD Artwork © Signum Records |

||||||

映像の始まりは、開演前の客席、ドレスコードにはうるさいこの音楽祭ですから、タキシードやイブニング・ドレスに身を飾った紳士淑女がホール内をうずめています。初夏に行われた公演ですから、白いタキシードも目立ちますね。そこに、久しぶりに見る「動く」ティツアーティの登場です。なんだか恥ずかしそうにピットの隅から現れた指揮者は、とても物腰の柔らかい印象を与えてくれました。往年のマエストロのような威圧的にオーケストラと、そして音楽を支配しようとする姿は、ここからは全く見ることはできません。前に見た2006年のザルツブルク音楽祭の時にはちょっと緊張気味、その時は指揮棒をもっていましたが、今回は指揮棒はなし、とてもリラックスして軽やかな動きでした。 彼の作り出す音楽は、透明感があふれ、オーケストラの各パートの「歌」がまさに透けて見えるような心地よいものです。演出の方では「トルコ」という場所を強調していたようですが、音楽ではよくあるような「異国趣味」を変に強調するような見え透いたことはせずに、あくまでモーツァルトを前面に出し、その中にほんの少し「異国のテイスト」を持ち込むというクレバーなスタンスを取っていたのではないでしょうか。打楽器群がアホみたいに騒ぎ立てるようなことはしないで、ピッコロあたりのほんのちょっとしたトリルだけでシーンを飾るというようなスマートさですね。 デイヴィッド・マクヴィガーの演出は、デザイナーのヴィッキー・モーティマーとともにとてもリアリティにあふれたステージを作り上げていました。最近の「読み替え」の演出に慣れた目には、この、とことんトルコの後宮の現物に迫ろうというマニアックなほどにリアルで高級感あふれるセットには驚かされます。 そこでは、普段はカットされたり改変されたりしているセリフを、かなりオリジナル通りに使っているのだそうです。ですから、この前のCDでちょっとご紹介した、第3幕の最初だけに登場する「クラース」という人の姿をここでは実際に見ることができるようになっています。楽譜には一応「船乗り」という肩書でセリフ役としてこの名前があるのですが、彼が出てくるのは第3幕の第1場だけ、それも、いったいどこから現れたのか、という正体不明の人物なので、たいていの上演ではこの部分がカットされてしまうという情けないロールです。演出家のマクヴィガーは、きちんとその人を紹介するために、オープニングから登場させています。普通はベルモンテだけが登場するこのシーンに彼もいて、ベルモンテの世話を焼いているのですね。おそらくここまで彼を運んできた船の関係者なのでしょう。 もう一人、これは楽譜にもなく、もちろんセリフも全くないのですが、常にどこかに登場していて、それをカメラがとても意味ありげにアップで撮っている人がいるのですよ。セリムの側近という感じの女性でしょうか。これも、おそらく、最後のどんでん返しのあまりの唐突さを解消するための役割を持たせているのでしょうね。このように、あまりにリアリティを追求しすぎると、却って煩わしいことになってしまう、ということがよく分かる演出でした。 それにしても、オスミンだけがやたらファッショナブルなのは、なぜなのでしょう。 BD Artwork © Royal Opera House Enterprises Ltd. |

||||||

おそらく、これはかなり昔に命名されたもののはずですから、ワグネル=ワーグナーという連想は出来ました。でも、確かにあのリヒャルト・ワーグナーは大作曲家でそれなりの人気は誇っていますが、そんな、大学のサークルの名前になるほどの「人気」なんてあるものなのでしょうか。オーケストラはともかく、男声合唱でワーグナーといったら、せいぜい「タンホイザー」や「オランダ人」の合唱ぐらいですから、レパートリーとしてはかなりのマイナーどころ、多田武彦あたりを差し置いてそんな名前を付けるなんて。 ですから、まずこの本のタイトルを見た時には驚きました。明治時代に「ワーグナー・ブーム」があったというのですからね。きちんと中を読んでみると、そのブームに乗って大学の中に作られたサークルが「ワグネル・ソサィエティー」だ、というのですよ。なんでも、それが創設されたのが1901年だとか、そんな時代にワーグナーがもてはやされたことがあったなんて全然知りませんでした。 それが、実際はどのようなものだったのかは、この本で詳しく紹介されています。それを読んでまたびっくり。そのようなブーム、いやムーブメント、火付け役だった人物こそ実際にドイツにいた時にワーグナーの楽劇を体験していたのですが、その人が書いた論文を読んで「ワーグナー・ブーム」を作り上げた他の人々(錚々たる名前が並んでいます)は、ワーグナーの「音楽」なんかはほとんど聴いたことがなかったのですね。彼らが心酔したのは、ワーグナーの「音楽」ではなく「思想」だったのです。 実は、著者の本当の目的は、別にワーグナーに関しての熱狂ぶりを詳述することではなく、そんな、音楽を聴くことなく「作曲家」であるワーグナーを祀り上げる「ブーム」が巻き起こってしまうことが出来たというほどいびつだった、日本における「洋楽」の導入に際しての人々の思考経路をつぶさに描くことだったのです。そして、重要なことは、著者自身は音楽に関する知識や体験がほぼ皆無だ、ということです。つまり、言ってみれば「門外漢」の語る「音楽史」なわけですから、へたな主観が介在しないだけ、説得力のある「事実」が描かれることになるはずです。そして、その試みは間違いなく成功を収めています。 それは、もしかしたら今までの「音楽家」がこのあたりの歴史を語る時に、意図的に無視したのではないか、と思えるような事柄も、ここではあからさまに述べられているのではないか、ということです。いや、単に個人的に勉強不足だというだけのことなのかもしれませんが、いずれにしてもこれまで描いていた明治期の洋楽導入のイメージがかなり変えられてしまうだけのものは、この本には潜んでいました。 その最たるものは、そのような音楽の導入の最初期に、教育的な目的で量産された、いわゆる「唱歌」に関する言及です。今では、それこそ「日本人の心のふるさと」みたいな評価すらされているこれらの曲は、ほとんどが国威発揚の目的で作られていたのですね。あまりにあからさまな歌詞は後に修正されることもありましたが、初期の目的が変わることはありません。甘い郷愁になんか浸っている場合ではなかったのかもしれませんね。 Book Artwork © Chuokoron-Shinsha, Inc. |

||||||

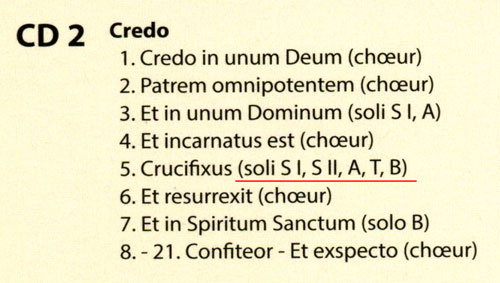

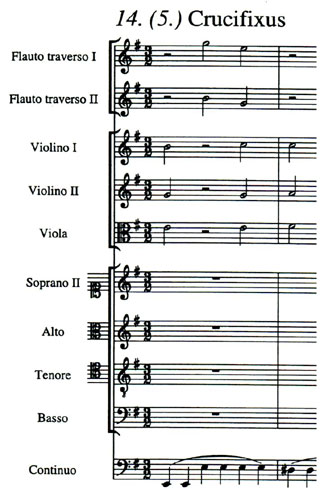

ジャケットにあるのが、その教会の外観です。2つの尖塔がかわいいですね。石造りの建物の中では、祭壇付近がステージになっていて、合唱団がかなり急勾配の雛段に立っています。その前にはオーケストラ。お客さんは信者席だけでは入りきらず、祭壇の脇にも椅子を出して座っているようです。おそらく、この村中の人たちがみんな集まってきているのでしょう。 このオーケストラは、「アンサンブル・ムジカ・ポエティカ」という団体、1982年にチェリストのオーギュスト・オーギュスタンという人が設立したものです。ピリオド楽器を用いて、17世紀から18世紀にかけての音楽を演奏していますが、特にバッハの宗教曲などが主なレパートリーになっています。おそらく、基本的に室内楽のような小規模なものを演奏する団体で、曲目によって必要なメンバーを適宜追加する、というようなスタイルを取っているのでしょう。この「ロ短調」では、通奏低音がチェロとコントラバスの他はオルガンだけというシンプルなものでした。 オーケストラのレベルはかなりの高さ、時折トランペットに問題が発生していたりしますが、それはライブならではの「事故」でしょうから別に構いません。フルートのオブリガートもなかなか端正で、全く不満は感じられません。 ソリストは、本当は5人必要なのですがここでは4人しか用意されていませんでした。まあ、ソプラノ2のパートは代わりにアルトが歌えば済むことですからこれも別に問題になるようなことではありません。実は、この演奏では「Credo」の中の「Crucifixus」という合唱のナンバーだけが、ソリストだけによって歌われています。合唱のパート構成が複雑なこの曲ですが、「Credo」の場合は一応ソプラノが2声部に分かれていて5声部で歌うようになっています。ですから、それをソリストだけで歌うと1人足らなくなるはずです。ブックレットにもちゃんとこう(↓)とありますからね。   どうやら、ここでの「主役」は、この教会の名前を自分たちの名前に入れている合唱団のような気がします。ここでの指揮者、ミシェル・ジョルダンによって1966年に創設されたという由緒ある団体です。メンバーは60人を超える人数ですし、男声の比率も高くてバランス的にも理想的なパートの編成になっています。 ところが、彼らが歌う声といったら、何ともハスキーで芯がないんですよね。それを各々が勝手な歌い方をしているものですから、パートとしてのまとまりが全くありません。ソプラノ1のパートなどは、高音を専門に担当するはずなのに、G(実際はG♭)あたりでもう出なくなっていますよ。そして最悪なのがポリフォニー。ほとんど練習なんかしなかったのでしょう、メリスマなどは音すら取れていませんし、テンポは全く収拾がつかない状態です。「ジョルダンさん、これはいったい何の冗談ですか?」と言いたくなるほど、親類縁者にタダで配るのならいざ知らず、こんなCDを4000円近くで販売するなんて、許されないことなのではないでしょうか。「暮らしの手帖」(いや、「あなたの暮らし」)の商品テストだったら、「決して買ってはいけないCD」という烙印を押されることは間違いありません。 CD Artwork © VIDE-GALLO |

||||||

そこで、この前に出たSACD、品番では2番しか違わない昨年リリースのアルバムのデータを見てみると、そこにはまだ「DSD64」だということが明記されていました。ということは、ごく最近、このフォーマットに変更されたということなのでしょうね。 そうなってくると、確かクワドDSDに対応していたはずのこちらのサイトでも、その元の録音を入手できるかもしれません。いまのところ、クワドDSDが聴ける環境にはないのですが、その半分のDSD128(ダブルDSD)なら聴けますので、それだったらSACDよりも良い音を体験できるはずです。思った通り、こちらにあるように、ここでは普通のDSDの他に、「ダブル」と「クワド」も販売されていました。さっそくダウンロードして聴き比べてみようと思ったのですが、その価格が、2チャンネルステレオの場合、すべて20.65ユーロであることに気づきました。以前こちらで買った時には、「DSD」は24.79ユーロでしたが、「ダブルDSD」では28.09ユーロと、フォーマットによって価格が異なっていました。これが当たり前の姿、ということは、このアルバムの場合は、価格から言ってもレーベルから供給されたものは単なる「DSD」で、「ダブル」と「クワド」はただのアップサンプリングではないのか、という疑問が湧いてきます。オリジナルが「DSD」だった先ほどのベートーヴェンも、やはり「クワド」まで揃っていましたが、すべて価格は同じでしたから、これは間違いなくアップサンプリングのはずです。しかし、ちゃんと「クワド」で録音された今回のアルバムも、すべて「DSD」並みの音になっているというのは(いや、単に価格からの推測ですが)、いったいどういうことなのでしょうね。 いずれにしても、ただのDSDであるSACDで聴いただけでも、この録音のすごさは十分に伝わってきます。その端的な例が、とても自然な音場感でしょうか。いつものように、このオーケストラはファースト・ヴァイオリンとセカンド・ヴァイオリンが左右に分かれた配置を取っていますが、それがまさに作曲家の意図したとおりに、お互いに主張している部分などではきっちりと聴こえてきます。そして、これには本当に驚いたのですが、「悲愴」の第4楽章の冒頭の、テーマの1音ごとにパートが変わっているという不思議なオーケストレーションの部分では、そのテーマがパン・ポットで聴こえてくるのではなく、しっかり弦楽器全体の中で包み込まれて一体化しているように聴こえていたのです。 カップリングは、ホーネックがコンセプトを決めてトマーシュ・イレがその指示に従って仕上げた、ドヴォルジャークのオペラ「ルサルカ」による幻想曲でした。聴きものは、最後の方に登場する、有名なルサルカのアリア「月に寄せる歌」をヴァイオリン・ソロに仕立てたところでしょうか。ここでソロを弾いていたコンサートマスターのノア・ベンディックス=バルグリーは、この録音を最後にピッツバーグを去り、ベルリン・フィルの第1コンサートマスター(樫本大進と同じポスト)に就任したそうです。 SACD Artwork © Reference Recordings |

||||||

ヴァンスカは2003年にはラハティを去り、ミネソタ管弦楽団のシェフとなりました。新たな任地での録音も今まで通りBISの元で行われ、ベートーヴェンの交響曲ツィクルスなどを完成させ、2011年からは新たにシベリウスのツィクルス作りに着手することになります。同じ指揮者が同じレーベルで別のオーケストラによって2度シベリウスの交響曲を全曲録音するというのは、今回のヴァンスカが初めてのことなのではないでしょうか。 しかし、今回の録音には、とんでもない障害が立ちふさがることになりました。2011年に「2番」と「5番」、2012年には「1番」と「4番」が録音され、そのまま順調に進むかに見えたものが、なんと労使交渉のもつれから、オーケストラ自体が存亡の危機を迎えるという事態になってしまったのです。その結果、ヴァンスカは2013年に音楽監督を辞任してしまいます。当然、残りの「3番」、「6番」、「7番」はまだ録音されていませんでしたから、この2度目のツィクルスはあわや空中分解、という状況だったのです。 しかし、奇跡的に労使間の和解が成立し、ヴァンスカは再度音楽監督に就任、2015年の5月と6月には晴れてこれらの交響曲の録音セッションがもたれることとなりました。 この3曲は、演奏時間を合わせると全部で82分ちょうどかかります。これは、SACDであれば何の問題もありませんが、CDと共用されているハイブリッド盤では、普通のCDの容量をはるかにオーバーしているのですが、なんせこのレーベルは過去にこんな、なんと82分26秒も入れてしまったCDを作っているのですから、これは軽いものでしょう。参考までに、旧録音でもこの3曲のトータルは82分1秒でした。ただ、曲ごとの時間の差はあって、「6番」は遅くなっていますが「3番」と「7番」は速くなっています。  (BIS/CD-862) ヴァンスカの演奏では、曲全体は旧録音より速くなっているのですが、実際に速くなっているのは第2楽章だけ、ここでははっきり曲のとらえ方が異なって感じられます。旧録音はまさにゆったりとした「子守歌」ですが、新録音ではもっと切実な、それこそ息子の死を悼む情感のようなものまで漂っているのではないでしょうか。 管楽器セクションのアンサンブルにも、違いが感じられます。ベートーヴェンを聴いたときにはこのオーケストラの木管は良く溶け合っているという印象があったのですが、今回シベリウスでフィンランドのオケと比べるとやはり個人芸が勝っているように聴こえます。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |