|

|

|

|

![]()

ジキル博士とハイドン。.... 佐久間學

つまり、このタイトルでは肝心の「作曲家」という言葉が抜けているのですよ。ということはCDを装丁したレーベルのせいにして、ここでは制作国のスウェーデンのみならず、アメリカ、イギリス、ロシアなど、世界中から集まった13人の「女性作曲家」の手になる無伴奏合唱曲を楽しむことにしましょう。 演奏しているのは、スウェーデンのウプサラ大学を母体にした合唱団「アルメンナ・ソンゲン」です。この合唱団のBISへの最初の録音は2008年、そのCDはすでにこちらで聴いていました。その時に書いていたように、その録音のすぐ後でそれまでの指揮者だったセシリア・ライディンガー・アリンが同じ大学を起源とする男声合唱団「オルフェイ・ドレンガル」に行ってしまったので、2010年からはロシア出身のマリア・グンドーリナが芸術監督に就任しています。どちらも「女性」ですね。 指揮者がずっと女性だったから、というわけではないのでしょうが、この合唱団は女性の作曲家の活動にも熱心に支援の手をさしのばしているのだそうです。そんなところから出来上がったのが、今回のアルバムです。ここで演奏されている作品で最も「古い」ものは1985年のもの、そして最も「新しい」のは、2015年に出来たばかりですから、まさに「現代の音楽」が集められていることになります。それらは、もちろん作曲家の個性が反映されて様々な形を見せてはいますが、いずれも、基本は古典的なハーモニーを大切にした中に、かつて「前衛音楽」と言われていたものが持っていた様々な表現様式をスパイス程度に加える、といったような、「古いのだけれど、新しい」という手法が採られていて、まさに最近の「現代音楽」の潮流が見事に反映されているように感じられます。 そんな中から、個人的に確かなインパクトを与えられた作品をいくつか。まずは、最年少、1991年生まれのクララ・リンドショーの「The Find」。彼女はかつてこの合唱団のメンバーだった人で、トラディショナル・シンガー・ソングライターとしても活躍しています。彼女自身がソロを歌っているこの曲は、まさにそんなフォーク・ポップといった、ヒット・チューンにでもなりそうなキャッチーなメロディを持ったものです。彼女のちょっとハスキーな声に、バックとしてとても分厚い合唱のハーモニーが加わっているのが、素敵です。 その次に若いアンドレア・タロディの「Lume」は、「光」という意味のこの単語だけが静かに流れてクラスターを作り上げるという、まるで「21世紀の『Lux aeterna』」といった趣の作品です。「本家」のリゲティよりもずっとカラフルな仕上がりなのは、やはり「女性」が作ったからなのでしょうか。 もう一つ、こちらはウクライナ出身のガリーナ・グリゴリエヴァが作った、男声だけで歌われる「In paradisum」が、意外性のある発想で気に入りました。フォーレやデュリュフレなど、繊細な女声のイメージのあるこのテキストを、まるでロシア民謡のような逞しいものに仕上げたのですからね。 おそらく、この合唱団はこういう作品に向いているのでしょう。ちょっとロマンティックなもの(たとえばリビー・ラーセンの「Songs of Youth and Pleasure」)では表現の浅さがみられるものの、大多数の「現代」のテイスト満載の曲では、とても積極的な音楽を楽しみながら作っているのがよく分かります。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

取り上げた作曲家は全部で13人、バロック後期、18世紀のアンナ・アマーリアから、21世紀に作られた作品が披露されているクリスティアーネ・ブリュックナーまで、4世紀に渡るフルート音楽の変遷を楽しむことが出来ます。 フリードリヒ大王の妹であるアンナ・アマーリア皇女が作ったヘ長調のフルート・ソナタは、そのフリードリヒ大王との絡みであまりあ(たまには)登場することもある作品です。フルートと通奏低音のために作られていますから、伴奏はチェンバロとチェロによって演奏されています。ヴァインツィエルはモダンフルートを吹いています。ここでの彼女のアプローチは、バロック特有の刺激的な表現などはまず見られない、穏健なものです。いや、正直、ただ楽譜をなぞっているだけでさほど「表現」を込めないような演奏が彼女の身上なのでしょうか、なにか煮え切らないまどろっこさが感じられてしまいます。 続く、イタリアの女性作曲家、アンナ・ボンのト長調のソナタも、同じような穏やかな音楽としてとらえられているのでしょう。最後の変奏曲なども、いともお上品なサロン風の優雅さは漂うものの、やはり何か今聴くものとしては物足りなさが募ります。 19世紀に入ると、オーストリア出身のレオポルディーネ・ブラヘトカという人が現れます。彼女の「序奏と変奏曲」は、この時代、フルートという楽器が改良されたことによって多くの作曲家によって作られた技巧的な作品の一つ、あくまで華麗なテクニックを披露するという目的が勝ったものです。ですから、本当はこれ見よがしのハッタリ的な演奏のようなものの方が聴きばえはするのでしょうが、ここではあえて慎み深い女性的な語り口を大切にしているような気がしてなりません。 そして、20世紀になると、セシル・シャミナード、メラニー・ボニ、ジェルメーヌ・タイユフェール、リリ・ブーランジェという、「女性作曲家」について語られる場では必ず引き合いに出される人たちの作品が続きます。この中では、フルートを吹く人であればだれもが知っている「コンチェルティーノ」の作者シャミナードの「星のセレナード」が、過剰な表現を込めない等身大の女性の情感が披露されていて、和みます。 ここまでの7人は、ちょっと詳しい音楽史にはまず登場する人たちですが、それ以降、20世紀末から21世紀にかけての作品を提供している6人の作曲家たちは、全く初めて聞く名前の人ばかりでした。それぞれに、この時代ならではのさまざまな「新しい」作曲技法やフルートの演奏法が駆使されていて、インパクトのある作品ばかりです。バルバラ・ヘラーの「Parland」は、微分音が使われているような気がしたのですが、それは単に演奏家のピッチが低めだっただけなのかもしれません。グロリア・コーツの「Phantom」は、そのタイトル通りのおどろおどろしいフラッター・タンギングや息音までも動員するという激しい曲で、ヴァインツィエルはそれまでの慎ましさをかなぐり捨てての熱演を繰り広げています。 ドロテー・エーベルハルトの「Tra()ume」は、うって変っての折衷的な作風、キャロリーネ・アンシンクの「Epitaph für Marius」は、2002年にもなってまだ無調にこだわっている不思議な作品、アンネッテ・シュルンツの「tastend, tränend」は、ピアノの内部奏法の方が目立っていて、フルートは影の薄い曲です。 最後のブリュックナーの「Tsetono」になって、ネオ・ロマンティックの手法が出てきます。そうなると、またヴァインツィエルのおとなしい、というか、正直ぶら下がり気味のピッチがとても耳障りな欠点が、また目立つようになってきました。 CD Artwork © Bella Musica Edition |

||||||

何かと問題の多いこのレーベル、今回はまずインレイにとんでもない間違いがありました。作曲家の没年が「1860年」になっているのですね。なぜそんな細かいところに気が付いたかというと、ブックレットの解説の中に、ちょっと面白いことが書かれてあったものですから。メルカダンテという人は、一応オペラの世界ではロッシーニとヴェルディの間にあって、その両者を結び付けるような役割を果たした作曲家、というような位置づけがされています(かなり乱暴な言い方)。ですから、ロッシーニが1868年に亡くなった時に、ヴェルディがイタリアの作曲家に呼びかけてその追悼の「レクイエム」を作ろうとした際に、最初に名前を挙げたのがメルカダンテその人だったのだそうです。ただ、この頃はもう彼は目も見えなくなっていて、結局そのオファーを受けることはありませんでしたが、その時点ではまだご存命だったのですよ。他の資料を見てみたら、没年は「1870年」でした。やっぱりな、と思ってしまいますよね。 「First World Recording」という意味不明の肩書の付いた「ミサ曲」は、1828年8月15日の聖母被昇天祭の際にイタリアのフォッジャで演奏されたという記録が残っている作品で、何点か存在していた写筆稿を元に、ここでの指揮者アゴスティーノ・ルシッロが楽譜を復元して演奏しているのだそうです。2管編成のオーケストラと4人のソリストに合唱が加わるという大規模なものですが、「ミサ曲」とは言っても最初の2つの部分、「Kyrie」と「Gloria」のテキストしか用いられていない「ミサ・ブレヴィス」の形です。 その演奏が始まった時には、とてもこのレーベルとは思えない澄み切った響きがオーケストラから聴こえてきたことが、ちょっと意外でした。こんなまともな録音もできたんですね。オーケストラの水準もかなり高いもので、安心して聴いていられます。3曲目、ソプラノ・ソロのための「Gratias agimus tibi」の技巧的なオブリガート・ホルンは完璧です。ただ、合唱は、ギリギリ最低限の水準は維持しているものの、音楽を通して何かを訴えたいという意思が全く感じられない無気力な歌い方だったので、妙に納得してしまいます。これがこのレーベルの本来の姿でしょう。 初めて聴いた「ミサ曲」は、まさにロッシーニの作風をそのまま引き継いだような、明るく軽やかなものでした。あちこちに現れるキャッチーなメロディにはとても和みます。できれば、これをもっと上手な合唱と、素直な声のソリスト(ここでのソプラノはあまりにクセが強すぎます)で聴きたいものだ、と切に感じましたね。 「レクイエム」に関しては、ブックレットでは何の説明もありません。「ミサ曲」のことだけで精一杯だったのでしょうか。ただ、メルカダンテのバイオの中で「1831年から7年間、ノヴァーラの教会の楽長としておびただしい数の宗教曲を作った」とありますから、その中の1曲なのでしょうか。これも正式なタイトルは「Requiem breve(小規模なレクイエム)」で、その名の通り無伴奏の合唱だけで演奏するために作られています。テキストに関しては決して「breve」ではなく、長大な「Sequentia」もすべて含まれたフルサイズが使われています。それが、たった25分ほどで全曲が終わってしまうのは、それぞれの曲があまり繰り返しを行わないシンプルなものなのと、合唱ではなくグレゴリオ聖歌をそのまま歌う部分がかなりあるためです。「Sequentia」では、20節あるテキストを、合唱とグレゴリオ聖歌で交互に1節ずつ歌うという構成です。その合唱の部分は、まさにシンプルの極み、「Quid sum miser tunc dicturus?」や「Recordare Jesu pie」などは、とても美しい曲です。 残念ながら、その美しさは、ア・カペラで馬脚を現わしたこの合唱団の演奏からは十分に伝わってくることはありません。 CD Artwork © Francesco Bongiovanni s.n.c. |

||||||

全く知らなかったダンケルさんは、1943年に生まれたアメリカのフルーティストです。ということは昨年行われた録音の際には72歳だったことになりますね。現在でもニューヨーク・シティ・バレエ・オーケストラ(音楽監督はアンドリュー・リットン)の首席奏者を務めています。アメリカのオーケストラには定年はないのですね。ダンケルさんは、それだけではなく指揮者や作曲家としても活躍しているのだそうです。 そんな「生涯現役」を貫いているダンケルさんの演奏を、まずショスタコーヴィチの4つの楽章から成る大曲から聴いてみることにしましょう。それは、とてもそのような高齢者の演奏とは思えないような、しっかりとしたものでした。低音から高音までとても美しい音にはムラがありませんし、息のコントロールが巧みで、かなり長いフレーズもノンブレスでしっかり吹ききっています。1、3楽章のゆったりとした音楽はとても甘く歌い、2、4楽章の技巧的なフレーズでは、とことんアグレッシブに迫って、技術的な破綻など微塵も感じられません。これは、驚くべきことです。あのドナルド・ペックがシカゴ交響楽団を引退したのは、69歳の時でしたからね。ジェームズ・ゴールウェイは70歳を過ぎた現在でも演奏活動は続けていますが、もはや往年の勢いはありませんし。 2曲目は、ダンケルさんが2014年に作った「Quatre visions pour quatre flutistes」という、文字通り4人のフルーティストのための4つの小品です。なんでも、この作品は、彼が昔参加したウィリアム・キンケイド(この人も、往年の名人)のミュージック・キャンプに参加した時の想い出がモティーフになっているのだそうです。そこでは、たくさんのフルーティストたちがオーケストラ・パートの難しいフレーズや、エチュードなどを吹きあっていました。そんな情景が思い浮かぶのが、たとえば、1曲目の「La cage des oiseaux」。タイトルは、オーケストラのオーディションではよく吹かされるはずのサン=サーンスの「動物の謝肉祭」の中のフルート・ソロのタイトルですね。それをみんなが吹いている中から、「牧神の午後」とか「ダフニス」に登場するソロの断片が聴こえてくるという、フルーティストならではのぶっ飛んだ発想の曲です。他の曲も、「La nuit des faunes」とか「Taffanel et Chloe」といった、フルートを吹く人なら思わずニヤリとしてしまうようなタイトルが並んでいます。 共演しているのは、すべてダンケルさんの同僚、ニューヨーク・シティ・バレエ・オーケストラのメンバーです。ダンケルさんの無茶振りに温かく付き合っているというのがほほえましいですね。 次は、トニー・モレロというやはりダンケルさんのお友達の打楽器奏者の2011年の作品「Episodes for Flute and Percussion」です。なんでも、「フィボナッチ数列」によって作られているのだそうですが、そんな面倒くさいことは全く感じられない、まるでアンドレ・ジョリヴェの作品のような原始のエネルギーに満ちた作品です。フルートが奥まって聴こえてくる音像設定もあって、メインは打楽器であるかのように感じられます。 最後も、やはり友人のタマル・マスカルが作ったフルートとピアノのための2つの作品。「Sof」は元は歌だったものをフルートのために作り替えたもので、とても甘いメロディが心に染みます。もう1つの「Mechanofin」は、変拍子を多用した17分以上の大曲。まさに体力勝負といったこのミニマル・ピースも、ダンケルさんはなんなくこなしています。この歳でこんなにタフなのは、やはりユンケルのおかげなのでしょうか。 CD Artwork © MSR Music LLC |

||||||

現物を手にしてみると、その「Leaving Home」というタイトルがどこにも見当たりません。サブタイトルだった「Orchestral Music of the 20th Century」というのも、微妙に変わっていますね。でも、中身のフィルムの冒頭には、しっかりこのタイトルが入っていますし、シリーズの2回目ではラトル自身がこのタイトルの意味するところを熱く語っているのですから、この改題は全く不可解だい。 ですから、新旧のタイトルに共通しているのは「Music of the 20th Century」という言葉だけです。これはある意味象徴的。おそらく、企画当初は「現代音楽」について語る番組を目指していたのでしょうが、もはや「the 21st Century」になってしまった今では、それは「現代」でも、「同時代」でもない「過去」の音楽になっていることに気づかされます。リアルタイムで見た時にはクリエティヴな番組だと思っていたものは、「たった」20年で古色蒼然たるものに変わってしまっていたのです。 改めて、このシリーズを見直してみると、ラトルたちは、これを通して伝えたかった西洋音楽の「Home」たる和声やリズムが「20世紀」には大きくそこから離れて(「Leaving」)しまったという事実を、かなり肯定的にとらえていたことが分かります。そのために、まずは「19世紀」からの生き残りであるワーグナーやマーラー、R.シュトラウスなどの仕事から論をスタートさせて、偉大なるシェーンベルクの登場を準備する、という20世紀ならではの「現代音楽」の「進化」の歴史を語る定石を踏まえます。それは、そのままブーレーズやシュトックハウゼンにつながるというのも、お決まりの流れです。 ただ、ラトルの場合は、しっかり「傍系」の流れにも目を向けることで、より立体的な視野を確保してはいるようです。それは例えばバルトーク、ショスタコーヴィチ、そしてルトスワフスキ(日本語の字幕では「ルトスラフスキー」)などです。その3人に焦点を当てたシリーズの中で、ラトルはルトスワフスキを非常に好意的に紹介しているのが、ちょっと意外でしたね。 さらに、当時では「最新」だったはずのバートウィッスルやターネジといった作曲家も取り上げています。これも、今ではほとんど耳にする機会はなくなってしまった人たちですね。クセナキスとかペンデレツキとか、他に紹介すべき作曲家もいたのに、と思ってしまいますが、これはあくまでラトルの「趣味」なのでしょうから、それは仕方がありません。 誰しもがうすうす感じているように、「21世紀」になって、西洋音楽はまた「Home」に戻ろうとしています。このシリーズを新装リリースするにあたってレーベルがタイトルを変えたのは、そんな時流に乗った単なる一時しのぎの措置だったのでしょう。当然のことながら、内容との乖離は避けられません。 なお、「スペシャル・フィーチャー」には本編とほぼ同じ時間(6時間分!)のものが収録されている、というのはちょっとすごいことなのですが、シュトックハウゼンの「グルッペン」の全曲映像以外は、すべてCDからの音源だったのには心底失望させられました。しかも、それらはかなりの曲でトップメニューからのリンクが間違っていますから、これは不注意では済まされない重大な欠陥です。聴きたくもない「浄夜」がいきなり流れてくるのには、怒りさえおぼえます。 BD Artwork © Arthaus Musik GmbH |

||||||

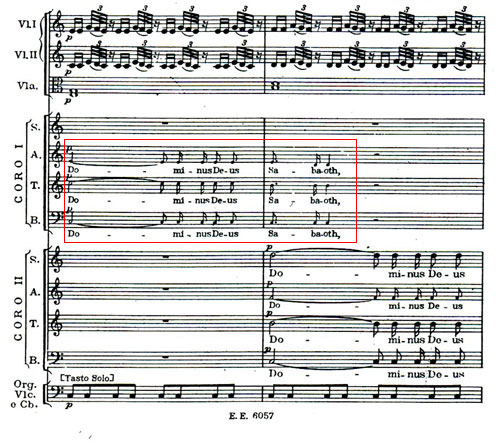

実は、「レクイエム」同様に未完に終わったこの作品では、やはり何種類かの楽譜が出版されているのですが、このバイヤー版は楽譜を入手していないので、他の楽譜との違いが把握しきれていません。というか、録音すらもきちんと聴いたこともありません。逆に、最も初期の修復稿である「アロイス・シュミット版」は、楽譜は持っているのにまだ「音」として聴いたことがありません。つまり、これが録音されていたのはかなり昔のことで、それは今ではほとんど手に入らないんですよね。やはり、原典志向がしっかり行き届いた今の世の中では、シュミット版のような悪趣味と言われそうな「でっち上げ」はもはや需要はないのでしょう、現在ではこれを使って演奏する人なんかまずいないようです。 巷では「パウムガルトナーのORFEO盤がシュミット版」と言われているので聴いてみたら、「Et incarnatus est」が終わって聴こえてきた「Crucifixus」は楽譜とは全く別の音楽でしたし。ついでに、やはり巷間「シュミット版は旧モーツァルト全集」と言われていますが、これも正しくはありません。旧モーツァルト全集に入っているこの曲の楽譜はDOVERから出版されていますが、それはシュミット版とは別物、モーツァルトが作った部分しかありませんし、「Sanctus」は8声部の二重合唱ではなく、5声部の合唱になっています。  ↑シュミット版  ↑DOVER版 「バイヤー版」も、もちろんモーツァルトが作った曲しか含まれていない「原典志向」の楽譜のはずですが、その曲の中にはまだモーツァルトが書き込んではいなかったパートも残っているので、それは適宜補填しているのでしょう。そこで問題になるのが、こちらで取り上げた、「Sanctus」の7小節目の合唱パートです。この部分、最初の「原典志向」の楽譜であるランドン版では、小さな音符で合唱パートが書かれていますから、ここから合唱が始まるのは何かしらの根拠があるのでしょうが、リンク先の新モーツァルト全集では合唱は歌わないことになっています。ですから、「バイヤー版」でも、とりあえずこの版で演奏されているとされているバーンスタインとアーノンクールの録音を聴いてみても、合唱は歌っていません。  ↑ランドン版  ↑ランドン版の「Sanctus」 合唱はいつもながらのストイックな歌い方、なぜか録音がオーケストラに焦点を当てているので、合唱がほとんど聴こえなくなってしまう場面がたくさんあります。ですから、ここではソプラノ・ソロのキャロリン・サンプソンの華麗な歌を楽しむべきでしょう。なんと、オーボエの代わりにフルートが入っている別バージョンまで紹介されているソプラノ・ソロのためのモテット「Exsultate, jubilate」がカップリングですから。もちろん、彼女の声がより繊細に聴こえるSACDで。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

まずは「テノール歌手」。この本のタイトルが「テナー」なのに、ここであえて別の表記を使っているのはなぜでしょう。そして「初の自伝」というのも、これが「初」ではなく、決して「自伝」でもないというところで引っかかります。「自伝」というのはイモトの病歴ではなく(それは「痔伝」)、実際に書いた人が別の人であっても、一応その人が一人称で自分のこれまでの生涯を語る、という体裁で作られたものですが、これはトーマス・フォイクトというジャーナリストがヨナス・カウフマンについて語った本、その中にカウフマン自身のインタビューが含まれている、というものですから、正確には最初に書いたように「評伝」というべきでしょう。 そして、「初」というのもウソ。原書が最初に出版されたのは2010年。それを2015年に大幅に改訂したものが、この日本版の元になっているのですからね。もっと言えば、それ以降、2016年の7月現在のデータまでここには加えられているのですから、正確には「3度目」ということにはなりませんか? 著者のトーマス・フォイクトは、音楽関係のジャーナリストとして幅広い活躍をしている人です。自身もヴォーカル・コーチとしてのキャリアもあるそうで、すでにカウフマンのCDを持っている人であれば、いくつかのアルバムでインタビュアーとしてブックレットに登場していますから、おなじみの名前でしょう。しかし、この本における彼の立場は、単なるインタビュアーではなく、もっと彼の主張、あるいは告発が色濃く感じられるものです。主導権を取っているのはあくまで著者たるフォイクトのような気がします。 とは言っても、やはりカウフマンのとても素直で情熱にあふれた語り口には魅力があります。なんと言ってもショッキングなのは、彼がヴォイス・トレーナーとしてのマイケル・ローズに出会い、劇的に声が変わってしまったというエピソードでしょう。今のカウフマンからは想像もできませんが、それまでの彼は全然ヘルデンっぽくなかったんですって。 ローズによって最強のツールを与えられたカウフマンは、今ではモーツァルトやワーグナーのみならず、ヴェルディやプッチーニでも最高レベルの歌手として認知されるようになりました。もちろん、それはそのツールを自在に使いこなせる自らの力と熱心な探究心があってのことです。 もはやすべてのオペラのテノールのロールを征服したうえに、シューベルトやシュトラウスのリートまで最高の味で聴かせる彼、そんな彼が「ビフォー・ローズ」の時点では歌っていたバッハなどは、「アフター・ローズ」となった今では、もう聴くことが出来ないのでしょうか。この本のインタビューの中ではマタイのエヴァンゲリストに関する言及がありますから、もしかしたらペーター・シュライアーをしのぐほどのエヴァンゲリストを聴ける日が来るのかもしれません。それまでは、生きていたいものです。 最初にカウフマンがこのような本に関する打診を受けた時に、彼は「早すぎる」と反応したのだそうです。この改訂版がドイツで出版されて、さらにその後の追記まで含めての日本語訳が出るまでにたったの1年というのも「早すぎる」ような気がするのは、ざっと読んだだけでも2か所の重大な「校閲ミス」を見つけることができたせいでしょう。 Book Artwork © Shogakukan Inc. |

||||||

世間では、このオペラはのちに別の人の脚本によって作られる「後宮からの逃走」のプロトタイプという位置づけがなされています。確かに脚本の骨組みはどちらも全く同じですが、音楽的には、例えば「ツァイーデ」で使ったアリアを「後宮」に使いまわす、と言ったようなことは全く行われていません。モーツァルトにとっては、そんなせこいことをしなくても、台本が変わればそれに対応して別の曲を即座に作り出すことは、いとも簡単なことだったのでしょう。 もちろん、「後宮」同様、「ツァイーデ」もドイツ語によるジンクシュピール、つまり、音楽の間をセリフでつなぐという形式がとられています。モーツァルトの死後、1838年に楽譜が出版された際には、タイトルも付けられていなかったこのオペラに、主人公の女性の名前から「ツァイーデ」というタイトルが与えられました。現在の新モーツァルト全集では、モーツァルトが実際に作った部分だけが印刷されていますが、そこではタイトルは「ツァイーデ(後宮)」となっています。曲は全部で16のナンバーが残されていますが、序曲はなく、それぞれの頭には、歌い出しのきっかけとしてその前に語られていたセリフの最後の部分が書かれています。しかし、元のセリフそのものは、もうなくなってしまっているのですね。ですから、これを実際に上演する時には、それらしい措置がとられますが、そもそも3幕物として構想されたうちの第2幕までの音楽しか作られていませんから、合理的にオペラを完結させることは不可能です。ですから、いっそこれを全く別のオペラの「素材」にしてしまおうという企て(2006年のザルツブルク音楽祭で上演された「アダマ」)なども出てくるようになります。 2012年にLINNからリリースされた「アポロとヒュアキントス」から始まったイアン・ペイジが主宰する「クラシカル・オペラ」によるモーツァルトのオペラ全曲録音のプロジェクトですが、今はレーベルがSIGNUMに変わったようですね。これらは新モーツァルト全集を使って演奏されていますから、5作目となるこの「ツァイーデ」でも、しっかり「ベーレンライター版を使用」と書いてあります。したがって、アリアや重唱しか演奏されないバージョンです。ただ、序曲だけは同じ時期に作曲された劇音楽「エジプト王タモス」の間奏曲が流用されています。「皇帝」ではなく「高低差」(それはタモリ)。 このジンクシュピールでは、「メロローゴ」というちょっと変わった様式のナンバーが2曲作られていました。それは、オペラ・セリアでは「アッコンパニャート」に相当する、オーケストラで奏でられる音楽をバックに物語を述べるというものです。それが、メロディを付けられたレシタティーヴォではなく、単なるセリフで語られています。こういうやり方は後の「後宮」では見ることはできませんから、モーツァルトは一度作ってはみたけど、気に入らなかったのか、あるいはそれは単なる流行ですぐに世の中では廃れてしまっていたのか、そんなことに考えをめぐらすのも楽しいことです。 この中の曲では、単独でも頻繁に演奏されるツァイーデの最初のアリア「Ruhe sanft, mein holdes Leben」が、まさにモーツァルトのエキスが満載のとても魅力的なナンバーです。ただ、ここで歌っているソフィー・ビーヴァンはあまり調子が良くなかったのか、なにかピッチが不安定で心から楽しむわけにはいきませんでした。その他のキャストはそんなことはなかったのに。 CD Artwork © Signum Records |

||||||

昨年のクリスマス・アルバム同様、よく知られた昔からの讃美歌や、最近のアーティストによるクリスマス・チューン、そして彼らのオリジナルと、多彩な構成で迫るペンタトニックスです。ど頭は、まさに定番「神のみ子は今宵しも」に、ヴォイパを派手にフィーチャーしたというまさに彼らなりのアレンジで、ヘビーに始まります。 かと思うと、次の、やはり有名な「互いによろこび」では、いともクラシカルで爽やかなアレンジ、これなどはあのシンガーズ・アンリミテッドが歌っていてもおかしくないほどの、洗練されたコーラス・ワークが光ります。そう言えば、7曲目の「コヴェントリー・キャロル」は、そのシンガーズ・アンリミテッドのクリスマス・アルバムにも登場した讃美歌、やはり、彼らの中にも、このスーパー・コーラスに対するリスペクトがあったのかもしれませんね。ただ、アレンジは全くの別物で、こちらはまるでエンヤのようなぶっ飛んだサウンドに仕上がっています。 そして、3曲目、泣く子も黙る王道中の王道、アーヴィング・バーリンが作ってビング・クロスビーが歌った「ホワイト・クリスマス」では、なんとマンハッタン・トランスファーとの共演ですよ。マン・トラと言えば、おととし創設者でリーダーのティム・ハウザーが亡くなってしまって、グループも解散したのだと思っていたのですが、ちゃんとティムの後釜を迎えて、まだしっかり活動していたのですね。全然知りませんでした。ここでは、最初はペンタトニックスのいつものサウンドだという感じがしているのですが、途中でスウィングになったあたりからは、まさにマン・トラのテイスト満載のアレンジで楽しませてくれます。おなじみのジャジーなフレーズが、ジャニス・シーゲルによって軽やかに歌われているのですから、たまりません。それでも、全体としてはしっかりペンタトニックスの持ち味に支配されているのですから、すごいものです。というか、こんなすごい共演を通して、一回り大きくなってきたような彼らでした。 同じく、ビング・クロスビーが歌ってヒットした「I'll Be Home from Christmas」が続きますが、これはオリジナルの6/8のバラードを大切にしたシンプルなアレンジで、しっとり歌われます。このあたりが、彼らのもう一つのやり方。去年のクリスマス・アルバムに入っていた「Let It Go」のように、オリジナルの構成をほとんどそのまま踏襲してコーラス・アレンジを施すという手法が、このあとのカバー曲には使われています。レナード・コーエンの「Halleluyah」では、あくまでソロを中心に、まわりをコーラスで固めるという手堅さ、逆にカニエ・ウェストの「Coldest Winter」のようなエレクトリック系では、それこダフト・パンクのカバーのようなアヴァン・ギャルドさが前面に出てきます。そして、イン・シンク(ジャスティン・ティンバレーク)の「Merry Christmas, Happy Holidays」では屈託のない明るさで迫ります。 今回のオリジナルは「The Christmas Sing Along」と「Good to Be Bad」の2曲、いずれもクリシェ・コードによるキャッチーな作品に仕上がっています。今年も、彼らのコーラスでハッピーになれました。メリー・クリスマス!(まだ早い?) CD Artwork © RCA Records |

||||||

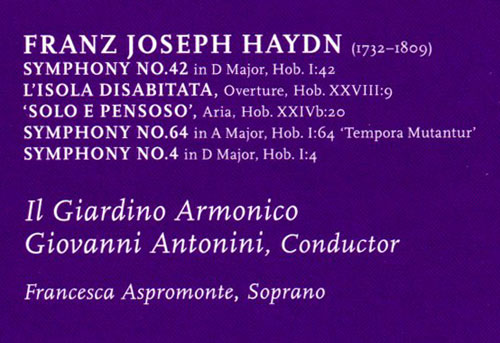

アンタール・ドラティが最初にハイドンの交響曲全集を作った頃はまだレコード業界は元気でしたからDECCAは1969年からたった4年で録音を完了させてしまいました。しかし、次に同じことを企画したアダム・フィッシャーは、途中でレーベル自体がおかしくなってしまうという事態に遭遇して、結局1987年に始まった全曲録音(NIMBUS/BRILLIANT)が完了するのはその14年後でしたからね。その間にフィッシャーの演奏スタイルは変わってしまいます。 その後、1995年から2006年にかけては、デニス・ラッセル・デイヴィスがライブ録音による全集(SONY)を完成させています。 それらは、いずれも30枚以上のCDになっています。実は、今回のアントニーニによるハイドン・ツィクルスのリリースは、2014年に始まっていました。それから2年経ってやっと3枚目のアルバムが出たというのですから、このペースでは果たして2032年までに終わるのか、という危惧さえも抱いてしまいます。 これまでの2枚は確かCDだけのようでしたが、この3枚目では何を思ったのか、LPも同時にリリースされています。CD1枚分の曲を収めるためにそれは2枚組のLP、豪華なリネン装のダブル・ジャケットは、厚ぼったい写真集まで入っていてまるで特別な理念が込められた工芸品、1000組限定発売で、シリアル・ナンバーまで付いています。しかも、そこにはCDも同梱されているだけではなく、ダウンロード・コードが記入された紙が入っていて、音源データを入手することもできます。もちろんタダで。  そして極めつけは肝心のLPの盤質の悪さ。サーフェス・ノイズはLPの宿命ですが、それが異様に大きすぎます。カッティングのレベルが低いことも手伝って、もう最初から最後までノイズだらけのものを聴かなければなりません。 結局、まともに聴けるのはCDだけ、ということになってしまいますが、それも曲順の表記が間違っています。何のためにこんな「豪華な」ものを買ってしまったのか、一生悔み続けることでしょう。  LP Artwork © Joseph Haydn Stiftung & Alpha Classics |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |