公開:2018年11月24日~

更新:2023年7月8日 ED

Lavendura 34mm

を追加

DayStar QUARK Chromosphere

その1

とんでもないものがやってきた! プロミネンス拡大像に大興奮!!

公開:2018年11月24日~

更新:2023年7月8日 ED Lavendura 34mm を追加

天文ファンは、日が沈んでからが活動の場。暗い空を求め、星星を探す。何十億光年もの彼方の光を嬉々として見ているが、ちょっと待ってくれ。最も近い恒星が、すぐそこにあるではないか! これを見ないなんて損だ。 しかも毎日躍動的に変化している。という訳で、最初P.S.T.双眼から始まった。3年程して、ジズコ社のバーゲンで、とんでもなく良く見えるLunt 10cm ダブルスタックをアメリカ現地価格(約半額)で入手した。そこでP.S.T.双眼は手放し、P.ST.は寝室にある単眼のみとなった。ただ、このP.S.T.は恐しく良く見え、ダブルとシングルの良いとこ取りのような感じだ。ただし最近は見え方が落ちてきている。外見は綺麗なのだが、6-7年も経つと内部のエタロンが劣化してくるのだろうか。以前はP.S.T.は3万円台で輸入できたが、今や高級品で、おいそれとは買い換えられない。

Lunt 23cm (2012年 NEAFにて)

Lunt 10cm ダブル・スタックも5年経ち、急激に見えなくなった。明らかにブロッキング・フィルターの劣化で、これは交換してまた抜群に見えるようになった。さて、今年の楓天観望会でLunt 23cmが登場したが、これは衝撃だった。プロミネンスが1~2個、黒点も無い地味な太陽だ、と思いきや、Lunt 23cmで見ると、彩層面から細かいプロミネンスが毛羽立っているように無数に見え、しかも太陽表面には黒点の卵があったのもわかるのだ。2012年のNEAFでLunt 23cmのプロミネンス拡大像を見た衝撃は忘れられない。地球10個分は優にあろうか、という雄大な炎のアーチと、その中にちぎれた綿のような炎のかけらがいくつか黒い空間に浮いていて、それが消え行くのが“動画”で見えたのだから。

という訳で、2018年10月、おそらく日本初と思われる太陽を見るだけの観望会、Solar Star Partyを開催した。何たってバラツキが大きい太陽望遠鏡。どれが見えるのか? どうやったら見えるのか? そして太陽のプロミネンスを中心に見るのか? 表面を詳細に見るのか? その多大なヒントが実際に見てチェックできるのだから、こんな有益な観望会は無い。

佃さんのシステム

そこで衝撃だったのは、佃さんのDayStar。DayStarには、4.3×バーロー(4.2×と4.3×と諸説有り。メーカーによると、その辺りという答え)を内蔵したOriginal QUARK(F5~8屈折用)、バーローを内蔵していないSCTなどに使用するCombo QUARK、さらに、それぞれにプロミネンス観察用のProminenceモデル、彩層面観察用のChromosphereモデルがある。佃さんのは、Original QUARKのChromosphereモデルだったけれど、これがLunt 23cmで見たようなプロミネンスの拡大像が見えるのである。口径は15cm。しかも、口径8.5cmのFOT85でもしっかり見える! 明るいプロミネンスはシングルにすると明確に描出されるが、私はもっと拡大して細かいところが見たいので、これにはビックリ仰天。私のLunt 10cmダブル・スタックでは得られない像なのだ。

さっそく翌週に輸入元の星見屋.comのぐっちさんに協力していただき、ありったけのDayStarを見せてもらった。その中で、私の狙っている像が得られるDayStarが1本 (佃さんと同じOriginal QUARKのChromosphereモデル)あり、これは一も二も無く購入を即決した。というのも、いままでいくつかDayStarを見てきたけれど私の好みのものが無く、今回のは佃さんのに匹敵する素晴らしいもので、こんな出会いはなかなか無い。 ただしお断りしておくが、「見える」基準は人によって大きく異なる。明るいプロミネンスを「見える」という人もいるし、私の場合には、もっと微細なところが見たい。太陽望遠鏡、DayStarはバラツキも大きいが、その分、様々な好みにも対応できるのかもしれない。なお、天頂ミラーの前に はUV/IRカットフィルターを取り付ける必要がある。

DayStarをテストした鏡筒は、私が最も溺愛している屈折:五藤光学のGTO125/1200APO。長焦点屈折の良さが全面的に出ていて、こんなに美しい恒星を見せてくれる望遠鏡は他に無い。ディフラクション・リングの、まあ綺麗なこと! 二重星の、まあ美しいこと! 見る度に惚れ直す素晴らしい望遠鏡だ。鏡筒バンドは、三基のものに置換。太陽も、望遠鏡の性能がもろに出る。以前、某社の廉価版長焦点10cm屈折にハーシェル・プリズムを装着して太陽を見たら、全くお話しにならなかった。APM 130/780なら黒点周囲のツブツブも表面の粒状斑もしっかり見えるのに。

焦点距離は1200mmなので、合成焦点距離は5160mm、F41.3。アイピースはLavendura 30mmで172倍だ。これで実に見事なプロミネンス拡大像が展開する。

しかし、口径も15cmを越えてくると、彩層面の描出が変わって来るのだ。そこで、開放鏡筒のVixen VMC-200Lでテストしてみた。合成焦点距離は8385mmなので、手持ちのアメリカン・サイズの一番焦点距離が長いLavendura 30mmでも実に280倍だ。像はボケていて、しゃきっとしない。彩層面も今一だ。さらに、レデューサーを装着し、鏡筒の焦点距離を1950mmから1200mmにして見てみた。バーローが付いているのにレデューサー? ばっかじゃないの? と声が聞こえてきそうだが、たまたま見えるDayStarが4.3×バーロー内蔵で、これを生かすための手段なのだ。何事もやってみなければわからない。口径は20cmなのだから、もし1/20の価格でLunt 23cmに匹敵したら、小気味良いではないか。

結果、やっぱりダメ。五藤とは雲泥の差だ。そこで、今度は双望会・同窓会でLavendura 40mmを借りて見てみた。せっかくDayStarの ロゴ画像をネットから引っ張り出してお化粧までしたのに、五藤の前ではお話しにならなかった。光学性能の差は歴然と出てしまったのだ。また、標準のDayStarはアイピースのスリーヴはアメリカン・サイズだけれど、2”対応のスリーヴも¥7000で購入できたので、2”アイピースでもいろいろテストした 。しかし、やっぱり結果は同じだった。

という訳で、この素晴らしいDayStarの鏡筒は五藤に決定。12cmまでは対物の前にEnergy Rejection Filter (ERF)は不要との事だが、私のは12.5cm。何とも微妙だが時を忘れて見入ってしまうし、何と言っても貴重な屈折なので、ここはやはりERFを付けることにした。幸いBaaderに在庫があったので注文した。 届くまでは注意深く運用。

各種アイピースをテストして採用となったものがこちら。

| 口径 | f | 焦点距離 | 倍率 | 実視界 | 見掛視界 | アイ・レリーフ | 射出瞳径 | 備考 | |

| 五藤 GTL1251200APO | 125mm | 9.6 | 1200mm | ||||||

| DayStar Original 4.3× | 41.3 | 5160mm | |||||||

| Masuyama | 45mm | 115 | 0.46° | 53° | 32mm | 1.1mm | |||

| Masuyama | 32mm | 161 | 0.53° | 85° | 20mm | 0.8mm | |||

| Lavendura | 30mm | 172 | 0.25° | 43° | 20mm | 0.7mm | |||

| Masuyama | 26mm | 198 | 0.43° | 85° | 16mm | 0.6mm | |||

| Brandon | 24mm | 215 | 0.25° | 53° | ? | 0.6mm | |||

| Pentax XW | 20mm | 258 | 0.27° | 70° | 20mm | 0.5mm |

Masuyama 45mmでは、シングル・スタックのように濃いプロミネンスがしっかり見える。同 32mmで拡大したプロミネンスが見事。同 26mmでさらに拡大でき、像も崩れない。また、一見地味そうな太陽面と思いきや、全周で細かいプロミネンスが認識できる。Brandon 24mmの215倍では、Lunt 23cmのように、彩層面からの毛羽だった無数のプロミネンスが見える。そしてPentax XW 20mm、258倍では、さらに明るい彩層もしっかり見える。もう感激! 感嘆! 最高!! 太陽を一周するのが、こんなに楽しいとは! なお、表の実視界はDayStarでケラれるので、参考値 。

写真右:双望会・同窓会にて

さて、200倍を超えたプロミネンスをしっか見るには、やはり自動追尾があった方が良い。オーナー1さんが使っているiOptron AZ Mount Proは、なかなか優れものだ。GPSが内蔵されているので、スイッチを入れれば自動的に校正されて、その時点でAZ Mount Proが選択した最も明るい基準性を視野に導入すれば、後はOK。太陽だって月だって追尾してくれる。音も静かで気持ちが良い。 しかもバッテリー内蔵で一晩持つという。バッテリーの接続でさえ一手間でも省ければ、俄然運用率は上がる。

写真のしっかりした純正三脚はジズコ社は取り扱っていないので、アメリカから輸入した。 重さは10㎏少々なので、持ち運びもOK。ケースまで付いて$748。脚には震動を吸収するインシュレーターまで付いている。 本体と三脚を接続するネジはどちらにも付属しないので、iOptron社から購入する必要があった。 なお、トップ・プレートを固定しているネジは弱くてダメなので、4mmキャップボルトに置換した。

この三脚の中央ピラーを一番上に設置しておけば、五藤でも何とか運用できる(校正の時は、フード、フォーカサー短縮位置にて)。 時々苦しい。完全バランス型にしたら大丈夫なのだろうけど、とりあえず出してすぐ運用できるスタイルを選択。DayStarのケースは、以前機材入れに使用していたものに、ロゴのラベルを製作して貼ったもの。本体とケーブル2本 (白いケーブルは、Amazon製)、フィルター、そして右側は、USBバッテリー。

DayStar本体のUSBケーブル・ソケット部は、ちょっと触れたりぶつかったりしてもダメージがありそうなので、ケーブルと本体とをインシュロック・タイで結束して保護している。

鏡筒について

さて、溺愛している五藤光学 GTO125/1200APOだが、鏡筒バンドの取っ手は、どんなにネジを締め上げてもガタがある。また架台に装着するレールも短くて、これは上記の通り、三基のものに置換してバッチリとなった。最大の不満/欠点は、バックフォーカスが短くてEMSが装着できないことだ。フォーカサーのフィーリングは今一で、鏡筒を短くしてフェザータッチにして出してもらいたかった。

で、太陽を見る時は、Baader

の銀天頂ミラーを使用している。一度「銀」を知ると、もう他は考えられない。差は歴然としている。

ファインダー

ファインダーは、TeleVueのSol

Searcher。日本では、アメリカの3倍近くと高価だが、以前アメリカから2000円ちょっとで購入していたもの。これを手持ちの遊馬の台座に取り付けて装着。

現在の架台

あまりにこのシステムが素晴らしく、またP.S.T.で見て全く地味な太陽であっても、これで見るとプロミネンスが沢山見えるので、結局毎朝早起きして、これで見ている。 プロミネンス拡大200倍だから、という事で上記追尾架台を購入したが、これを毎朝出して設定するのは面倒だ。幸い当siteの読者から半額で譲り受けたAYO Digi(しかも金色では無くお気に入りの赤)があり、これが全くもって素晴らしい! また、125SD-Binoで使用していたカーボン三脚が優秀で、3倍以上重い三脚より振動減衰が早い。また、これでも追尾は全く問題無いので、結局、この架台で毎朝観望。架台の総重量は8.1㎏、何たって手軽さが全然違う。

毎朝見ているとどうなるか?

会う人に「黒いですね」、「焼けてますね」と時々言われる。電車の窓際に立っているだけで顔が黒くなる私なので、なおさらなのだ。これから骨がもろくなっていく歳なので、天然のヴィタミンD補給でいいか?

Baader社に口径125mmのERFの在庫があったので注文し、2週程で届いた。915g、けっこう重い。鏡筒フードの口径は160mmちょうど、と伝えていたのだが、心配していた通り

ピッタリ過ぎてきちんと奥まで入らず、ネジ止めができない。

しかし、内側に付いていた保護ラシャ紙帯の紙を表面1枚だけ剥がしたら、スッと入った。保護帯は残っているので、鏡筒の保護も大丈夫。

DayStarの面白い所は、鏡筒があれば、その数だけ太陽望遠鏡が誕生することだ。かといって同焦点では面白くない。私のは4.3×バーローが入っているので、通常の望遠鏡では全景が見えない。もともとプロミネンス拡大用だからそれでいいのだが、全景も見たいではないか。そこで、mini BORG 50 Binoの登場だ。

口径50mm、焦点距離250mmだから、合成焦点距離は1075mm、F21.5になる。これにMasuyama 45mmを挿入すると、24倍、実視界2.2°で全景が見えた。P.S.T.で見ているような大きさの太陽だが、もっとシャープで気持ちが良い! ではこれが寝室のP.S.T.に替わるか、というと、電源を入れて暖まるまで時間がかかるので、何とも微妙。でも、起きてすぐに電源入れて、まずこれで見る、という方法もあるなあ。

で、手放した寝室P.S.T.の代わりは、以下のVixen FL55SSとなった。

|

*現在は、この鏡筒で太陽は見ていません。

♪

DayStar FL55SS編

とんでもなく良く見えるDayStarが来て、 拡大プロミネンス: これは本当に大満足なのだけれど、全景も見てみたい。そこで、mini BORG 50で試したら全景が見え、これがいい! DayStarは望遠鏡の光学性能に大いに依存し、良い鏡筒なら素直に格段に良い太陽が見れる。そこで、長らく愛用したP.S.T.を手放し、小口径では抜群の評価のVixen FL55SSで生きる道を選んだ。つまり、これを寝室の窓際に置いておき、太陽が見れそうなら電源ON。本機で見て凄かったら、後ろ半分を抜いて屋上へ持って行き、五藤で見る、という寸法だ。

最初に考えて組んだのはこちら。Manfrotto のフルード・ビデオ一脚ベースに、微動雲台を載せたもの。この一脚ベースは、これだけでフルード雲台みたいな粘りのある動きが有り、垂直位置ではクリック・ストップができる。微動雲台は、Vixenに似て非なるもので、垂直方向は粗動もできる。随分昔に 確かジズコ社から購入したもので、¥3500。しかし、望遠鏡に天頂ミラー以下一式繋いでみたら後ろに倒れ、起立しなかった。また、ベースのアームの固定もぴたっとせず、 ぐらつきが残る。

そこで、Moman 卓上三脚なるものを見つけたので、これに今はほとんど使っていないManfrotto 405 ギア付き雲台を載せてみた。これだと、ちゃんと安定して起立し、粗動・微動も自在だ。さて見てみると、全景も、そして、おお! プロミネンスがしっかり見えるではないか! さっそくアイピースを総動員してチェック。

五藤のために揃えたMasuyama 45mm、26mmは抜群だ。見掛け視界が広いのにシャープで。コントラストも良い。そこで、拡大用アイピースも同16mmを求めた。これまた優秀! プロミネンスの拡大、彩層面の微細構造が見えるだけでなく、見掛け視界が広いので、何とか全景も見える。ただし、拡大像は、五藤と比べると口径差は歴然としていて、あくまでお気軽観望用だ。いろいろ見比べて採用したアイピースは以下の通り。気流さえ良ければ、129×まで行けそうだ。

| 口径 | f | 焦点距離 | 倍率 | 実視界 | 見掛視界 | アイ・レリーフ | 射出瞳径 | |

| Vixen FL55SS | 55mm | 5.5 | 300mm | |||||

| DayStar Original 4.3× | 23.45 | 1290mm | ||||||

| Masuyama | 32mm | 40 | 2.1° | 85° | 20mm | 1.4mm | ||

| Masuyama | 26mm | 50 | 1.7° | 85° | 16mm | 1.1mm | ||

| Pentax XW | 20mm | 65 | 1.1° | 70° | 20mm | 0.9mm | ||

| Masuyama | 16mm | 81 | 1.1° | 85° | 10mm | 0.6mm | ||

| Pentax XW | 14mm | 92 | 0.8° | 70° | 20mm | 0.6mm | ||

| Takahashi LE | 12.5mm | 103 | 0.5° | 52° | 9mm | 0.5mm | ||

| Takahashi LE | 10mm | 129 | 0.4° | 52° | 6.2mm | 0.4mm |

さて、ところが、P.S.T.ではあれほど超簡単だった導入(2秒以内)が、DayStarでは意外な程迷走する。やはり、フリーストップの経緯台がいいか? そこで、EMS対空双眼鏡でもWX双眼鏡でもTSN-884双眼でも活躍しているGitzo G2380で組んで見た。重心調整のため、長いプレートを使用し、防振ジェルをかませた。光学系は優秀だが、フォーカサー周りはチープ。微調整もできないので、えらく高いデュアルスピード・フォーカサーを追加した。鏡筒レンズ部のロゴといい、Vixenにはデザイナーがいないのだろうか? ヘッドライトなんて、どうやったこんなセンスの悪い塊みたいなものが出来上がるか、呆れてしまう。ファインダーは、DayStarを扱っている星見屋のもの。

実際に運用している姿はこちら。

普段は窓際でスタンバイ。見る時はP.S.T.ほど手軽ではなくなったが、こんな感じ。

さて、ファインダーで太陽の光りが真ん中に入っても、P.S.T.のように太陽は導入されない。軸はほぼ合っているのだが、 アイピースの視点がシヴィアなのと倍率が高めなので少しのズレも侮れない。もう一つの方法は、アイピースを入れないで、アイピース・カヴァーを入れたまま導入するというもの。結果的にこれが一番手っ取り早かった。

|

|

こんな光の集まりを見るとすぐに煙が出てきそうだが、焦点は外れているので、熱くもならない。 ちなみに「焦点/ピント」は、オランダ語のbrandpuntが語源 。すなわち、レンズ、凹面鏡の光が結ばれて焦げるbrand、点punt。英語ではfocusでピントではない。昔、国際学会で、画面のピントがずれていた時、「ぴんと、ぷり~ず!」、と言った日本人がいた、とか。 |

倍率とアイピースを追加 (2019年2月25日)

毎日運用していく内に、使用するアイピースも替わってきた。現在は、以下の通り。

| 口径 | f | 焦点距離 | 倍率 | 実視界 | 見掛視界 | アイ・レリーフ | 射出瞳径 | 備考 | |

| Vixen FL55SS | 55mm | 5.5 | 300mm | ||||||

| DayStar Original 4.3× | 23.45 | 1290mm | |||||||

| Lavendura | 40mm | 32 | 1.3° | 42° | 20mm | 1.7mm | |||

| Masuyama | 32mm | 40 | 2.1° | 85° | 20mm | 1.4mm | |||

| Lavendura | 30mm | 43 | 1.0° | 43° | 17mm | 1.3mm | |||

| Masuyama | 26mm | 50 | 1.7° | 85° | 16mm | 1.1mm | |||

| Pentax XW | 20mm | 65 | 1.1° | 70° | 20mm | 0.9mm | |||

| Masuyama | 16mm | 81 | 1.1° | 85° | 10mm | 0.6mm | |||

| Pentax XW | 14mm | 92 | 0.8° | 70° | 20mm | 0.6mm | |||

| Takahashi LE | 12.5mm | 103 | 0.5° | 52° | 9mm | 0.5mm | |||

| Takahashi LE | 10mm | 129 | 0.4° | 52° | 6.2mm | 0.4mm |

最初から、Lavendura 40mmは、本機のデフォルト・アイピース。DayStarに装着した状態で収納している。そこから時に倍率を上げていく感じ。Lavendura 40mmだと32×だけれど、本当に良く見える。これで電源、ウォームアップが不要、いや、ウォームアップ・せめて2分なら本当にいいんだけどなあ...

|

|

*FL55SSは手放しました。現在は、この鏡筒で太陽は見ていません。

♪

DayStar Lunt LS60MT編

我が家の寝室の出窓は真東にあり、以前は毎朝、とても良く見えるPSTで見ていた。その後、とんでもなく良く見えるDayStarが来て、 小口径では抜群の評価のVixen FL55SSに換わった。ところが、DayStarは電源を入れてからきちんと見えてくるまで10分を要するのである。ちょっと太陽が顔を出した、と思って電源入れても見える頃には曇り!というのは日常茶飯事。また、毎朝屋上で、望遠鏡を出すだけだけれど、その時間も出勤前だと厳しい時もある。

いろいろ身辺整理をしていて、そうだ、FL55SSを手放してLuntの6cmにしよう、と思い立った。幸いブロッキング・フィルターは持っているので、本体だけ購入すれば、その分安く手に入る。という訳でジズコ社でチェックしてとても良く見える6cmが我が家にやってきた。架台は、鏡筒が重くなった分、また、少し焦点距離が伸びた分、強化した。三脚は、底面積が一回り大きいKoolehaodaのもの(¥3680)とし、これにMugastの延長ポール(¥1599)を接続した。双方ともAmazonで見つけた。ヴィデオ雲台は、そのままGitzo G2380。

アイピースは、通常使用の場合はZeiss Abbe II 10mm、混合ダブル・スタック:DayStarはLavendura 30mm。

朝、また一段と楽しみが増えた。実に良く見えるのである!

ちょっと変更

(2021年10月12日)

何日か使用してみて、延長バーは無くとも朝の観望には支障がないし、何よりもグラツキが無くなって安定。という訳で三脚と雲台は直結となった。通常のブロッキング・フィルターの場合、アイピースが10mmだとちょっと倍率が足りないし、6mmだと、太陽全景がぎりぎり。そこで、PSTで使用していたタカハシ

LE 7.5mmが登場。これがちょうど良く太陽が収まって具合がいい。また、混合ダブル・スタック:DayStarはLavendura 30mmから40mmへ。こちらの方が無理なく高解像度の像が得られる。

♪

五藤は、今現在、最も溺愛する屈折。月の、まあ見事なこと! 手持ちのコリメート(自動追尾無しの経緯台)だって、これだけ撮れる。しかし、太陽を見るには運用が大変だ。ハーシェル・プリズムで見る場合、ERFの脱着は本当に大変だし、APMでもアダプターを換えて、これまた面倒。手軽に運用できる太陽専用の優秀な屈折は無いものだろうか?

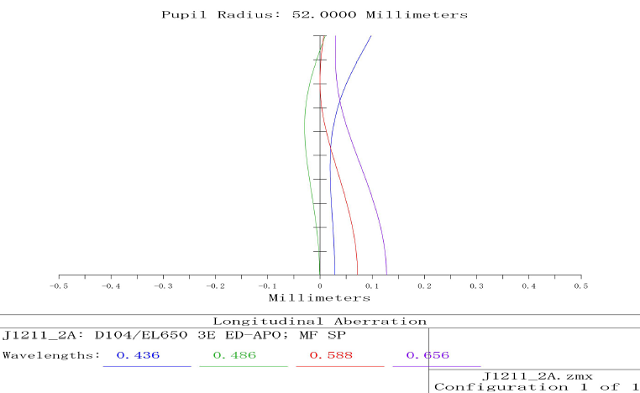

佃さんのFOT85は、極めて優秀。10cmは、双望会・同窓会で見て素晴らしいのは確認済み。ただ、しばらく入荷が無い。そうこうしていたら、知人からFOT104の1stロットの逸品を“とある理由”で安く譲ってもらうことになった。この機種は、TOA並の球面収差で、DayStarには最適。

スタークラウドのsiteより引用

スタークラウドのsiteより引用

地上風景を見てビックリ! 優秀! 夕闇に輝くガイシの質感に惚れ惚れ。翌朝、さっそくDayStarで見て、驚喜! これぞ私の望むプロミネンス拡大像だ! すぐにハーシェル・プリズムにも移行できる。それにしても、Zeiss APQといい、10cm屈折には、驚きの鏡筒があるものだ。さっそくFL55SSに付けていたファインダーをこちらへ移植。

近年、目覚ましを鳴らした記憶が無い。いつも早起き。老人化か。 シーイングの良い朝は、全機種総動員で見てから出勤する。本機で見る毛羽立って見えるスピキュールとそこから小さく飛び出るプロミネンスは、15cm、23cm屈折(シングル)で見た像と、さほど遜色も無い。伸び上がったプロミネンスや、アーチを描く大きなプロミネンスの拡大像には大興奮。ただ赤く潰れて見えるのではなく、淡い部分の描出も見事だ。

各種アイピースとの関係は

| 口径 | f | 焦点距離 | 倍率 | 実視界 | 見掛視界 | アイ・レリーフ | 射出瞳径 | 備考 | |

| Founder Optics FOT104 | 104mm | 6.25 | 650mm | ||||||

| Masuyama | 60mm | 11 | 4.3° | 46° | 46.5mm | 9.6mm | |||

| Masuyama | 45mm | 14 | 3.7° | 53° | 32mm | 7.2mm | |||

| EWO | 40mm | 16 | 4.2° | 69° | 20mm | 6.4mm | |||

| Nagler 5 | 31mm | 21 | 3.9° | 82° | 19mm | 5.0mm | |||

| Ethos | 21mm | 31 | 3.2° | 100° | 15mm | 3.4mm | |||

| NAV-HW 17mm | 17mm | 38 | 2.7° | 102° | 16mm | 2.7mm | |||

| NAV-HW 12.5mm | 12.5mm | 52 | 2.0° | 102° | 16mm | 2.0mm | |||

| Ethos | 10mm | 65 | 1.5° | 100° | 15mm | 1.6m | |||

| Ethos | 8mm | 81 | 1.2° | 100° | 15mm | 1.3mm | |||

| Ethos | 6mm | 108 | 0.9° | 100° | 15mm | 1.0mm | |||

| Pentax XO | 5mm | 130 | 0.34° | 44° | 3.6mm | 0.8mm | |||

| Ethos SX | 4.7mm | 138 | 0.8° | 110° | 15mm | 0.8mm | |||

| Zeiss ABBE II | 4mm | 163 | 0.64° | 43° | 0.6mm | ||||

| Ethos SX | 3.7mm | 176 | 0.6° | 110° | 15mm | 0.6mm | |||

| 2×PowerMate | |||||||||

| Ethos | 6mm | 217 | 0.46° | 100° | 15mm | 0.5mm | |||

| DayStar Original 4.3× | 26.9 | 2795mm | |||||||

| Masuyama | 45mm | 61 | 0.85° | 53° | 32mm | 1.7mm | |||

| Lavendura | 40mm | 70 | 0.6° | 42° | 20mm | 1.5mm | |||

| Masuyama | 32mm | 87 | 1.0° | 85° | 20mm | 1.2mm | |||

| Lavendura | 30mm | 93 | 0.46° | 43° | 20mm | 1.1mm | |||

| Masuyama | 26mm | 108 | 0.8° | 85° | 20mm | 1.0mm | |||

| Brandon | 24mm | 116 | 0.46° | 53° | ? | 0.9mm | |||

| Masuyama | 20mm | 140 | 0.6° | 85° | 20mm | 0.7mm | |||

| Masuyama | 16mm | 175 | 0.49° | 85° | 10mm | 0.6mm |

朝、まずLavendura 30mm 93×で見て、シーイングが良ければ、Masuyama 26mm 108×、さらに同 20mm 140×まで拡大する。本機の場合、Pentax XWよりMasuyamaがいい。ヌケが良くて、プロミネンスが生き生きと見える。さらに、Lunt 10cmダブルスタックのページで報告した通り、LuntのシングルにDayStarを組み合わせると、一見地味な太陽表面でも、活動的なプラージュや小さなダーク・フィラメントも見事に描出する。私のお薦めは、Lunt 8cm シングル・スタック。そしてDayStar Chromosphereを加えた混合ダブル・スタック。この混合ダブル・スタックは、プロミネンスを損なうこと無しに太陽表面が堪能できる。そして何よりも運用が楽だ。

この太陽、1人でも多くの方に見ていただきたいと思っていて、コロナが落ち着いたら、またSolar Star Partyをやりたいなあ。

♪

DayStar Lunt LS80THa との混合ダブル・スタック編

~最強の太陽望遠鏡~佃さんが始めたLuntとDaystarの混合ダブル・スタック。純正ダブル・スタックを超えて、圧倒的なコントラストと解像度と見え味。10年以上愛用してきた純正10cmダブル・スタックは、また別な像を見せてくれ、これはこれで素晴らしいのだが、これを超えて行こう、と身辺整理をしてLunt 8cm を購入し、これとDayStarの混合ダブル・スタックへの道を選んだ。そして、2020年12月20日、Geminiによる混合ダブルスタック をテストした。

DayStar Gemini。 Prominence モデルとChromosphere モデルが一つのユニットに収められていて、レバーで瞬時に切り替えができるものだ。Gemini との混合ダブル・スタックも佃さんが最初だ。混合ダブル・スタックの場合、実に素晴らしく見えるのだが、Chromosphere モデルと組み合わせると暗い、という欠点があった。そこでProminence モデルとの混合ダブル・スタックでは、明るく、しかも良質のダブル・スタック像が得られるのではないか、とずっと試したかった。Gemini の場合、どっちもすぐに切り替えられるので便利だ。

Gemini は2つ試せた。どちらも良いのだが、写真・左の機種は、もう圧倒的にすばらしかった。シングルでは、ほとんどのっぺらぼうの太陽でも、Lunt

10cmではダークフィラメントや白斑などが浮き出て見える。混合ダブル・スタックでは、2cm口径が小さいというのに、ダークフィラメントの周囲にケロイドのような渦が見事にくっきりと描出されるのだ。その見事さは、圧倒的

! さらにChromosphere

に切り替えると、暗くはなるものの、いっそう彫りが深くなり時が経つのを忘れて見入ってしまう。今朝の組み合わせ、まさに一期一会か。

最強の

太陽望遠鏡 (2020年12月28日)Lunt 8cm シングル・スタック + Gemini はEMSユニットで合焦した。ここに最強の太陽望遠鏡が誕生したと言って良いと思う。つまり、

1. 私の所有するLunt 10cm

ダブル・スタックと同等かそれ以上の太陽像が見える。

2. シングル・スタックではただの赤い円盤に見えても、本機では黒点が明瞭に描出されるだけでは無く、周囲のフレア、プラージュが明瞭に見え、

見えなかったダークフィラメントを伴ってケロイドのような渦が圧巻。

3. 太陽表面が素晴らしく見えるだけでなく、プロミネンスやスピキュールもしっかり見える。シングル・スタックとダブルスタックの良いとこ取り。

4. プロミネンスの拡大像もOK。

5. 長年ネックだった鏡像・裏像ではなく、正立像。

6. 小型・軽量なので、一体型:つまりは架台ごと外に出して、すぐに活用できる(暖まるまでは、本来のシングル・スタックで)。

7. Lunt 純正のダブル・スタックより格安。

8. 美しい!

欠点は

1. DayStar に電源を入れてから暖まるまで、夏は7分、冬は10分近く待たなければならない。

2. DayStar もLunt も良く見えるものと“見えない”ものがあるので、しっかりチェックした上で購入しなければならない。

太陽は毎日ダイナミックに変化し、飽きることは無い。しかも晴れれば毎日でも見るので、その稼働率は天体望遠鏡とは比較にならない。いつも申し上げていることを、あえてもう1回。

「太陽を見ないなんてもったいない」。だって一番近い恒星の活動を直に見られるのですぞ。

Gemini の片側が失神

(2021年6月3日)

上記、Gemini とLunt 8cm の混合ダブルスタックは驚異的に良く見えていた。が、購入してわずか2ヶ月程でChromosphere

の方に曇りが生じ、暗くなって見えなくなってしまった。しかし、Prominence

の方との混合ダブル・スタックは依然最強で、これを越えるものが今のところ無い。保証は5年、ということなので、その後、Prominence

との混合ダブル・スタックで運用しており、こちらも怪しくなってきたら修理に出そうと思っている。

Gemini が修理から戻ってきた (2022年6月27日)

Gemini を2ヶ月程前に修理に出し、以外と早く6月26日に戻ってきた。昨日もテストし、本当に良く見えるので改めて驚喜したけれど、今朝も全機種総動員で観望。

長年使用しているLunt 10cmダブルスタックをシングルにして、最初に購入し

た DayStar Chromosphere

を加えた混合ダブルスタック

のダーク・フィラメントの描出には思わず声が出てしまいそうになる。

ミニ・ソーラー・スター・パーティーを行った。そこで星見屋さんが、Hαフィルターを咬ませると良くなるかも、との情報がありZWO社のものを持参。同情報を嗅ぎつけたfmasaさんは、Baader社のものを持参。比較を行ってみた。ZWO社のものは7nm幅、Baaderのは、その半分の3.5nmだ。結果は、鏡筒、DayStarそれぞれの組み合わせで結果はまちまち。我が8cmとGeminiの場合はZWO社のものを入れた方が、よりコントラストが上がり良かった。組み合わせによっては無い方が良い場合もあり、ケース・バイ・ケースだ。

マグネット式USBケーブル (2023年4月11日)

DayStarはUSB-bで接続されるが、これは端子が飛び出した形であり(写真左上)、接続部分に何かと力と負担がかかり損傷に直結し、実によろしくない。インシュ・ロック・タイで方向性を持たせて保護しているとはいえ、限界がある。そこで、Amazonで見つけたマグネット式・垂直出しケーブルに替えた。これだと、ケーブルに負担がかかると、接続部分が外れて保護される。という訳で、少しずつ進化中。

マグネット式USBケーブル (2023年6月8日)

購入したマグネット式USBケーブルは接点が安定せず、通電したりしなかったり。しかし、Gemini自体のmini USBの接点もよろしく無く、通電不良がどちらに原因があるか、今一不明だった。で、Geminiが遂に完全失神! そして念のため別のケーブルに替えたら、こちらは安定。個体差はあると思うけれど、先のケーブルはSUNTAIHO製、今回はMelonbody製。今回のは、挿入するピンの抜去用治具も付属していて、これは便利。 ちなみにGeminiの修理のメドは立っていない(修理が多くて、メーカーが手に負えない?)。Chromonphereの混合ダブル・スタックは像が暗いのよねえ。

TMB EBバロー (2023年6月8日)

友人からこの度出たTMB EBバローを購入した。前バージョンはピントが出る場合が制限されることもあり、手放していた。今回は直付けできる。太陽望遠鏡用として、市販されている全アイピースを試したが、生き残ったのはLavendura 40mmと30mmが傑出していて、これを常用。倍率を上げたい時の30mmの次のアイピースは、Brandon 24mm。では、Lavendura 40mmにEDバーローを装着するとどうなるか?

焦点距離は26mm位。Lavendura 40mmはアイ・レリーフが長い分、眼の位置が神経質になるが、それがバロー直付けでは、ビームのように狭くなって、ほとんど実用にならない。Kasaiの延長筒を入れるといくらか和らぐが、それでもわざわざこれで見る必要性は無く、というのもBrandon 24mmが素晴らしいので。ちなみに26mmはMasuyamaのを持っているけれど、アイピースのレンズ面と眼とでの光の反射が物凄く、何か被らないと実用にならない。

という訳で、我が家の太陽望遠鏡には登場のチャンスは無さそうだ。Lavendura EDは注文中で、梅雨明けには届くかな?

ED Lavendura 34mm (2023年7月8日)

Lavendura 40mm、ED 34mm、30mm

6月中旬、届いた。が、ちょっと修正が必要、ということで即日返品し、下旬に戻ってきた。届いた夜、さっそく夜景を見た。コントラストが素晴らしく、特に背景の夜空の黒が締まっていて、一見してただものではないのが判る。夜の光に光るガイシも美しい。遠方のマンションの玄関照明のカサに付着した蜘蛛の巣なんて、くっきり、はっきり。こりゃあ凄い! 翌朝、太陽を見た。プラージュの明るい部分がより明るく明瞭で、黒点周囲の描写も素晴らしい。

いままで、焦点距離30-40mmの目ぼしいアイピースは全て購入し、自分の機材でテストしてきたけれど(ただしZeiss Abbe 34mmだけは入手できないまま)、太陽に関しては、Lavendura 30mmと40mmが歴然と傑出していて、他のアイピースは全て手放してしまった。それなのに、ED LAvenduraは、Lavendura 30mmを超えてしまった。特に薄雲がかかった時のプラージュの描写の差は大きい。太陽観望最強のアイピースの誕生だ!

焦点距離は、当初届いた時 38mmとあったが、自分の感覚では33mmかな、と思った。今、手元で30mmと比較すると32mmかな、とも思う。30mmと置換しても、視野、倍率はほとんど同じ位である。つまりは、30mmの出番は無くなりそうだ。今は太陽活動が活発であるのに加えてこれだけ見えるのだから、毎日太陽を見るのが楽しくて仕方がない。開発、製作してくれた北軽井沢研究所の“きたかる”さん、ありがとう!

現在、使用の状況は

| 口径 | f | 焦点距離 | 倍率 | 実視界 | 見掛視界 | アイ・レリーフ | 射出瞳径 | 備考 | |

| Lunt LS80THa B1200 | 80mm | 7 | 560mm | ||||||

| Zeiss Abbe II | 10mm | 56 | 0.8° | 45° | 5mm | 1.4mm | |||

| 6mm | 93 | 0.5° | 45° | 5mm | 0.9mm | ||||

| DayStar 4.3× Barlow | 80mm | 30.1 | 2408mm | ||||||

| Lavendura | 40mm | 60 | 0.7° | 42° | 20mm | 1.3mm | |||

| ED Lavendura | 34mm | 71 | 0.6° | 43°* | 20mm | 1.1mm | *推測 | ||

| Brandon 24mm | 24mm | 100 | 0.53° | 53° | 8mm | 0.8mm | |||

| Pentax XW | 20mm | 120 | 0.58° | 70° | 20mm | 0.7mm | |||

| Masuyama | 16mm | 151 | 0.6° | 85° | 10mm | 0.5mm | |||

Lunt 80mmとの混合ダブル・スタックがあまりにも見えるので、他の鏡筒で見ることは、まず無くなった。Geminiの修理、早く終わらないかな?

*続く....

♪

ご感想・問い合わせ等はこちらまで.