今までPICを使った数多くのちょっとした物を自作してきました。

もう、幾つ作ったかすら覚えていないほど色々作りましたが、思い出した順番に、ぽつぽつと紹介してゆきましょう・・・

最終更新日 : 2003.10.20

| 写真 | 名称 | 説明 | |||

|

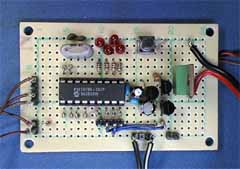

i80C30で製作したG3RUH互換モデムを、PIC16C84用に移植したもので、最初にPICで作ったプログラムがこれだった。特殊なインターフェースを持ったTNCが必要なので、基本的には未公開で終わった。 下の2個スイッチは、PICのプログラミング用で、PC9801のプリンタポートからプログラムを書けるようになっていて、ライターの替わりにもなった。 結構画期的では無いかと思い、第1回のPICコンテストに応募したが、理解されず残念賞しか貰えなかった(^^;) |

||||

|

WTKグループで製作したTNCで、RSV96/PICをベースに、9600/1200bps用モデムを搭載している。私は、このTNCのモデム部分のみ担当した。 別名、RSV9612/picとも呼ばれる。ただし、1200bpsモデム部にはTCM3105が使われているが、NRZI変換などの機能は全部PICの中でソフト的に処理している。 |

||||

|

GM38というGPSレシーバに接続して、緯度経度、時刻、 移動速度、移動方向などを表示する試作機で、ADOで100円で買ったLCDを使っているのが特徴。このLCDは、一般には入手が困難なので、このプログラムは未公開になっている。 基本的には、GPSレシーバからの出される、RS232C/9600のデータを解析し、画面に表示するだけである。LCDの表示も16桁×1行なので、表示できる内容も少ない。 |

||||

|

GM38用データディスプレイの2号機。 GPSレシーバからのデータを受信・解析しつつ、PIC単体でAX25/Bell202のナビトラビーコンを発生するのがウリ。 PICに4ビットのR-2Rラダー抵抗を使って、ナビトラビーコンをAX25/Bell202のFSK信号で発信する。当然、TNCは必要ない。自分では結構スゴイんではないかと思っている(^^;) もちろん、GPSから出力されるデータ、可視衛星や捕捉衛星、信号強度までもを表示するモードを持つタイプもある。 |

||||

|

ナビトラ・ビーコン・ジェネレータ 旧名「GM38用データディスプレイ」の新型機です。 GM38だけでなくGRAMIN(eTrex)対応予定です。 PIC16F628を使用することで、AX25送信版と、GPS衛星状態表示の機能の両方を持ち、加えて、送信ビーコンを事前に登録した4種類から選択することも可能。なびとらMAPにも対応しました。 |

||||

|

ナビトラ・レーダースコープ ナビトラマップのレーダースコープ風の画面を、ビデオ出力で表示できる装置、13桁×11行と解像度が荒いが、パチンコ液晶モニタと組み合わせるにはちょうど良いかも? 左の写真は実験中の基板、右の写真は出力画面 |

||||

|

デジピータのリモートコントロールをする装置 その気になれば、TNCのリセットから、コールの設定まで可能。パスワード機能、簡易入出力機能付き。 TNC単体使用の場合は、欠点もあるのだが・・・ プログラムはこちら |

||||

|

ナビトラで温度ビーコンパケットを送信する装置。 PIC12F675+LM35 だけでAX25のナビトラビーコンを送信できる。写真の3つのICは、PICの他、パケット衝突回避用のVOX-IC、温度増幅用のOPアンプです。VOX-ICは無くてもOK、OPアンプも工夫すれば省略できますすが・・・ |

||||

|

温度ビーコン発生装置とトランシーバを、一定間隔で自動運転させるタイマ装置。電池電圧が7.2V以上なら30分間隔で、7.2〜6.0Vなら1時間間隔で、6V未満なら停止させます。これで1ヶ月程度動作可能です。 この装置に限らず、汎用的にコントロール可能でしょう。 |

|

アマチュア無線には、あまり関係ないが、自動車用のスピード&タコメータも作った。 速度は3桁、回転数は4桁で、さらに2色LEDを使って3色のバーグラフで回転域を表示できる。これだけの機能をPIC16F84、1個だけで構成するのに、かなりの根性を必要とした。プログラムエリアやメモリエリアも使い切っている状態で、結構力作なのだが、発表する場が無い(^^;) 作ってから、もう1年以上経つし、そろそろ不満も出てきたので、新しいバージョンを作りたいと思っているところ・・・ |

||||

|

自動車の盗難防止用に製作したセキュリティ装置。お決まりのキーレスエントリを核に、ナビトラとも連携している。バッテリの電圧が下がってきても教えてくれる。できないハズのハザード点滅で閉錠も知らせてくれる。 さほど困難なプログラムではないけど、しっかりと動作してくれるようで、たまに自分がワナにハマる(笑) もう、1年以上使っているが誤動作も無いようだ。そのうち、ADC内蔵のPICでリメイクしてみたいと思っている。 |

||||

|

|

32x16ドットマトリクスLEDという変わった表示器を入手したので作ってみた、g−gダイヤグラム表示器。 その、なんたら表示器とは何ぞや・・・ というと、自動車に掛かったGを2次元的に表示する装置で、F1の車両を作ったりするときに活躍するらしい。詳細は紹介HPを見てもらうとして、折角作ったものの、グラフが表示できるのは15×15ドットと狭くて見にくい。やっぱイマイチ・・・ というのが作ってみての感想。 |

|||

|

特に芸の有る物では無く、RS232Cで特定のコードを送ると、リレーをパチパチさせてビデオ入力を切り替えるだけのもの。カーナビと、2つの車載カメラの切り替えに使っている。もちっと芸の有るものに変更したいが、面倒なのでやっていない(^^;) | ||||

|

GPSレシーバに接続して使用する時計。 PIC16F877と7セグ表示式のLCDを使ってみたくて試作した。GPSが出力するデータを元にする時計なので、極めて正確なのがウリ・・・ なのだが、面倒なので、まだ車にセッティングしていない(^^;) |

||||

|

秋月の、2列×16 2色 LEDボードを使った、バーグラフ式のデジタル・スピード&タコメータ。 プログラムはこちら |

||||

|

2年前に作った車載用ビデオセレクタをリニューアルしました。今度は4チャンネル入力、電子式切り替えで、切り替えチャンネル名を画面上にスーパーインポーズで表示する機能ががあります。 | ||||

|

主にサーキットなどスポーツ走行用に製作した速度&タコメータです。車速は少し大きめの7セグLEDで数値表示、回転数は5個の2色LEDでバーグラフとシンプルとシンプルですが、トルクバンドとシフトアップ・ポイントを指示することを重視した表示になっています。ちなみに、PIC16F877を使用して全LEDがスタティック表示なので、視点移動が激しくてもチラツキがありません。 | ||||

|

秋月の2軸・加速度センサのプログラムを改良した。 PICを4MHz版から20MHz版に変更し、外部のリクエストからデータ出力する形式から、一定間隔で自動的に出力する形式に変更、これで、分解のを高め、速度計算など時間が絡むデータの算出がしやすくなる。また、許容以上のGが掛かったときにハングするバグも無くなった。 |

||||

|

旧式のレーダー探知機を、時速40km/hでONに、30km/hでOFFにする車速スイッチ、 現在の車速とエンジン回転数、そして秋月の加速度センサを繋げば、0.1秒毎にRS232Cで出力しパソコンなどでログが取れる機能も持っている。 |

||||

|

サーキットでのラップタイムを、磁気センサを使って計測する装置。結果出力は、LCDキャラクタディスプレイと、液晶モニタで結構見やすい。 作ったのは10ヶ月ほど前だが、載せるのを忘れていた(^^;) |

|

|

PIC16F873を使用したドア・カメラ用来客検知システム。 内容的には、ビデオ信号を解析して、動体検知ができないかアプローチした作品。まだ、動体認識ではなく、動体検知程度なのがミソ(^^;) |

|||

|

普通のトランシーバを、本格的なレピータにしてしまうコントローラ。CW IDも出るので、正規にライセンスも下ろせます。 2002.10.20 バージョン2 PIC16F628版 2003.4.21 バージョン3 |

||||

|

|

エレコムの電子式VGA切替器を使用した、全自動式パソコン・セレクタ。 1組のモニタ、マウス、キーボードを、2台のパソコンで使用するため、全自動で切り替える。オマケに、モニタのパワーマネージメント機能も持っているので、トラブルの元になる、Windowsのパワーマネージメントを使わなくて済むのがミソ |

|||

|

秋月の、2列×16 2色 LEDボードと、PIC16F628を使った、バーグラフ式のレベルメータ。 プログラムはこちら。 |

||||

|

シリアルプリンタ(NEC Printy2)用の温度記録計。 PIC16F873使用で、センサにLM35を使い、1℃単位で2チャンネルの温度を印刷する。 プログラムはこちら。 |

||||

|

PIC12C509Aを使ったCW受信練習機です。 キーを繋げば送信の練習機にもなります。 何年も前から509を持っていましたが、使ったのは初めてでした(^^;) 内蔵CR発振器は結構精度良いようです。それに、2Vくらいまで落としてもさほどずれません。 プログラムはこちら |

||||

|

某誌プログラム演習素材1 机の前から人が居なくなると、机の上の装置の電源を自動的に切る装置。微動検出型の焦電型赤外線センサを使い、動きが無くなってから一定時間でスイッチを切るだけの装置だが、CRTやはんだごての消し忘れ防止に製作。 プログラムはこちら |

||||

|

某誌プログラム演習素材2 2桁の7セグLEDを使った、1−99分まで対応可能のクッキングタイマ。単三電池2本で動作、オートパワーオフ機能付き、回路も極めてシンプルにできている プログラムはこちら |

||||

|

某誌プログラム演習素材3 PIC16F877で作った、4ch,24時間(80ポイント)温度記録計。シリアルでパソコンにデータを取り込める。AKI-877ICEを使って開発してみた。 プログラムはこちら |

||||

|

デジタルコンパス(RDCM-802)を使った玩具です。 本体をどちらの方向に向けても、「鳥」は電源を入れたときに向いていた方向を向きます。目つきの悪い鳥が、ギコギコ動くのが、なんとなくオカシイです。 何かに役立つだけではありません(笑) プログラムはこちら |

||||

|

パチンコ液晶モニタに、文字を映し出すために製作した装置。シンプルな回路構成で、お手軽にビデオ出力ができるのがウリ。 2001年のハムフェアーで密かに展示したが何だか分かる人は居なかった(笑) |

||||

|

ビデオ信号の同期確認と、PICなどのマイコン開発デバッグ用の装置で、パルスの幅、周期、回数を計測する装置。 最大分解能0.2μS、計測周波数40KHzくらい、実はデバッグ用(測定器にあらず)なので、精度はあまり考えていない(^^;) 製作してから日も浅く、デビューの予定もなかったけど、急遽デビューすることになりました(笑) プログラムはこちら |

||||

|

Wake on LAN 未対応の古いパソコンの電源制御 基本的にはLANから電源ON時に、Win98とLinuxを選択してブートできる。OSの選択はシリアルでGRUB使用。 電源OFFもシリアル使用、VNCかTelnetで接続してから切断する。 特殊機能満載で自分専用ですね(笑) |

||||

|

ジャンクのモデム基板をNCUに使い、CATでトランシーバのコントロール機能も備えたフォーンパッチシステム。 フォーンパッチというより、電話回線を使用したリモートシステムに近いかも? プログラムはこちら |

||||

|

2本の電線に、電源と信号を流し、同時に沢山のセンサをぶらさげられる多点測定可能な温度計です。 色々と発展予定です。詳細をどうぞ・・・ |

||||

|

ナンバーディスプレイ用、自動回線切り替え機 特定の相手を、特定の電話機に切り替えることができます。鳴った電話で誰だか分かります。電話機はナンバーディスプレイ未対応の機種が使えます。高価な業務用には有る機能ですが、家庭用では、回線切り替えの機能は無いようなので作ってみました。 |

||||

|

2線式・多点温度計のオプション装置で、玄関ドアの鍵が、掛かっているかどうか、ドアが開いているかどうかを調べるためのセンサに取り付ける装置です。使用CPUは余り物のPIC16F84Aです。 最終的には、Linuxサーバーに取り付けて、携帯電話で鍵の状態をチェックできるというシステムに発展する予定ですが、もちっと先の話かな(笑) |

PIC 実験&レポート

AKI-PIC 16F628 CPUボードモジュールキットの改造

HAM Journal No.103 2002年 秋号付録,、モールス符号受信・送信練習機部品セット