|

1965年(昭和40年)6月旧美陵町章として制定 |

|

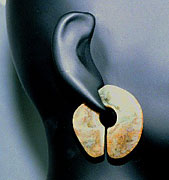

古墳と耳飾り 藤井寺市の公式サイトで掲載されている市章の説明は次のようになっています。 『 市内に数多く存在する巨大な前方後円墳と、国府遺跡から出土した、縄文時代の耳飾りを モチーフにして、市民が一つの輪になって、躍進する藤井寺市をイメージしたものです。 』 「縄文時代の耳飾り」というのは、市内の北東部、旧国府(こう)村地内から出土した「けつ状耳飾り」と呼 ばれる形式の石製耳飾り、つまりイヤリングです。出土した一帯は、「国府遺跡」と命名された石器時代 から古墳時代まで重なる複合遺跡です。旧石器時代遺跡として、考古学研究上たいへん貴重な遺跡の位置 付けがなされ、古代遺跡の多い藤井寺市内でも象徴的な遺跡となっています。 この市章のデザインは元々は、市制施行前の1965(昭和40)年6月に旧美陵町(みささぎちょう)が図案を公募して 定めた町章です。翌年の1966年11月1日、市制施行によって藤井寺市が発足しましたが、町章はそのまま市 章として引き継がれました。 |

| 藤井寺市の市章 | |

|

前方後円墳 写真は市の南西部にある ボケ山古墳(仁賢天皇陵)で す。写真の上方が実際は南 西方向です。前方部が広が っているのが特徴です。 市章には前方後円墳の墳 丘の形がデザイン化されて います。 |

|

シュラホール( 市立にぎわい ・まなび交流館 )に展示されて いる複製品です。現在、出土し た実物は、現在関西大学博物館 (6個)、京都大学総合博物館(4 個)、道明寺天満宮(2個)で保管 ・展示されています。 |

|

1973年(昭和48年)11月5日制定 | |

|

||

|

||

| (藤井寺市Webサイト「市のあらまし」より) | ||

|

1973年(昭和48年)11月5日制定 | |

|

||

| (藤井寺市Webサイト「市のあらまし」より) | ||

| ※「たじひ野」 古代の郡制で河内国に「丹比(たじひ)郡」がありました。平安時代に丹北郡と丹南 郡に分割されます。さらに後には、丹北郡の一部が八上郡となります。 江戸時代に刊行された『河内名所図絵』では、「丹南、丹北の両郡をいふ。」 地名として「丹比野」の地名が載っています。古事記では「多治比」「多遅比」 の記述があります。 丹比野の範囲は、現在の行政区では松原市・大阪狭山市の全域と大阪市東住吉 区・同平野区・藤井寺市・羽曳野市・八尾市・堺市の一部にまたがっています。 藤井寺市域では、市の南西部を構成する旧村の岡村・藤井寺村・野中村が丹南 郡に、また、北西部旧村の津堂村と丹北小山村が丹北郡に属していました。丹比 野に該当する範囲は藤井寺市全域の半分以下ですが、作詞者が全域と勘違いした のか、或いはわかっていて敢えて象徴的にこの地名を使いたかったのか、そのあ たりはよくわかりません。読みやすいように「たじひ野」のかな表記にされたも のでしょう。 なお、市歌の制定に当たっては歌詞は公募されたので、作詞者も応募者の一人 だと思われます。作曲の近藤 圭氏は大阪音楽大学の教員で、著名な作曲家でも ありました。多くの音楽家を育成され数々の作曲を手掛けられましたが、全国各 地の学校の校歌なども作曲されています。 |

rekishi/2)mura/m-gun.png) |

| 明治時代初めの旧村の分布と郡制区分 |

|

1984年(昭和59年)9月22日制定 | |

|

||

| (藤井寺市Webサイト「市のあらまし」より) | ||

| 歌詞をさぐる−時代の移り変わり 藤井寺市民音頭は、当時一流の作詞家・作曲家に依頼して制作されました。岩谷時子氏は「夜明けのうた」「恋の季節」などの多くのヒ ット曲を作詞し、また、数々の外国曲の訳詞をした作詞家です。作詞に当たって、藤井寺市を訪れて現地視察をされたそうです。宮川 泰 氏は、藤井寺市に近い富田林市の富田林高校の卒業で、和製ポップス界をリードしてきた大御所でした。岩谷時子氏とのコンビで数々のヒ ット曲を誕生させてきました。藤井寺市民音頭がこの一流コンビによって創られたことを知らない市民も意外と多いようです。 岩谷氏は、藤井寺市を象徴する地名や事象をできるだけ取り上げるようにしたようで、数々の固有名称が歌詞に登場してきます。1984年 に制定された市民音頭ですが、40年ほど経つ間に、藤井寺の町の様子は少なからず変わりました。 ◆初天神 ……… 天満宮や天神社で神事を行う新年最初の25日が初天神と呼ばれる日です。歌詞の初天神は、藤井寺市にある道明寺 天満宮のことを指しています。道明寺天満宮の初天神では、「うそかえ祭」という祭事が行われます。毎月25日は、 祭神の菅原道真にまつわる「天神さんの日」とされています。 ◆千日まいり …… 古刹・葛井寺で毎年8月9日に行われる祭事で、境内がたくさんの出店と参拝者で埋め尽くされます。葛井寺は西国 三十三所観音霊場巡礼の第五番札所であり、普段でも札所巡りの人が遠方から訪れています。 ◆球場の夜 ……… 球場とは、今はなき「近鉄藤井寺球場」のことです。藤井寺市のランドマークでもあった施設ですが、2005年に閉鎖 され、翌年春には姿を消していきました。もともとプロ野球球団・近鉄バファローズのホームグランドでしたが、市民 音頭制定の年、1984年4月に公式戦のナイター試合が始まりました。それまでに、約10年間に及ぶ「ナイター問題」が 周辺住民、市、球団の間で続いてきたのでした。2000年からは1軍公式戦の中心は大阪ドームに移り、藤井寺から近鉄 バフアローズの姿は消えていきました。球場跡地は、現在は学校法人・四天王寺学園の学校と大型マンションとになっ ています。「球場の夜」とは、まさに始まったばかりのナイター試合の真夏の観戦を表しているのです。 ◆二つの川 …… 市の北部を東から西へ流れる「大和川」と、市の東端部を南から北へ流れて大和川に注ぐ「石川」のことです。この 二つの川は、藤井寺市の地理的な要素としては大変重要な存在です。歴史的な出来事の上でも、現代の防災の面でも、 この地域には大変大きな影響を与えています。岩谷氏はそのことを認識されて、「長い歴史が」の一節が歌詞に入った ものと思われます。 ◆千手観音 …… 葛井寺の御本尊で、1043本の手を持つ国宝「千手千眼観世音菩薩(せんじゅせんげんかんぜおんぼさつ)」のことです。この御本尊があ ることから、地元の人々は葛井寺を親しみを込めて「観音さん 」と呼んでいます。 ◆三ツ塚の修羅 … 「三ツ塚」とは市内にある古墳のことです。助太山古墳・中山塚古墳・八島塚古墳というの三つの方形古墳の総称で す。三古墳が東西に直線に並んでいますが、1978年に中山塚と八島塚の間から「修羅(しゅら)」と呼ばれる古代の大型木ぞり が出土し、考古学上の大発見として大きなニュースとなりました。藤井寺市の古代遺跡を象徴する出土物としてこの名 前は大切にされ、シュラホール(にぎわい・まなび交流館)やしゅらまつり(市民まつり)などの愛称にも使われています。 ◆八朔祭の相撲 … 道明寺天満宮で、毎年9月1日(旧暦8月朔日)に神事が行われます。五穀豊穣を祈願する八朔祭と合わせて奉納相撲 が行われます。江戸時代より奉納宮相撲が伝承されてきましたが、現在は小学生による子供相撲大会が奉納されていま す。道明寺天満宮には常設の相撲土俵があります。 ◆ご陵の森 …… 藤井寺市内にいくつもある大型前方後円墳は、遠くから見ると里山の森のように見えます。天皇陵や皇后陵に治定さ れている古墳も多く、「御陵(ごりょう)」と呼ばれています。これらの古墳は「古市(ふるいち)古墳群」という古墳群にあります。 す。古市古墳群は藤井寺市・羽曳野市の両市域に分布する古墳群ですが、西方の堺市に分布する百舌鳥(もず)古墳群ととも に、2019(令和元)年7月に「百舌鳥・古市古墳群」としてユネスコの「世界文化遺産」に登録されました。 ◆道明寺さんの夜桜 … 「道明寺さん」とは、名刹・道明寺のことですが、夜桜と言えば道明寺天満宮の方です。市民音頭が制定された 当時、桜のシーズンになると道明寺天満宮では境内にぼんぼりが飾られて、多くの花見客が夜桜を楽しみました。しか し、年々花見客のマナーが悪くなり、防犯対策の上でも継続が困難となって、現在では夜桜見物は行われていません。 一方、お隣の道明寺の方はしだれ桜が門外に並んでおり、夜でも見ることはできますが、周囲の街灯などの薄明かり しかなく、桜の美しさを楽しむとまではいきません。岩谷氏は夜桜は天満宮であることを承知の上で、歌詞のリズムの ために敢えて「道明寺さん」としたのではないかと思います。 |

|

1971年(昭和46年)11月3日制定 |

| 市 の 木 | 市 の 花 | |||

|

|

|||

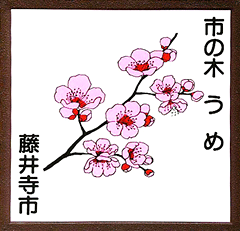

| いち早く春を告げ、気品のある色と香りは、万葉集にも 数多く詠まれています。ことに本市ゆかりの菅原道真が梅 を愛したことから、郷土道明寺天満宮にちなむ知性豊かな 木として選びました。 |

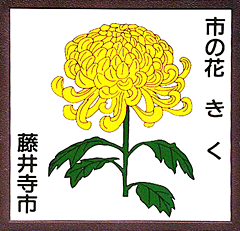

古くから高貴性のある花と尊ばれるとともに、観賞用と して親しまれ、広く家庭でも栽培されています。菊を愛し 育て観賞することは、情操の育成ともなることから選びま した。 |

|||

| (藤井寺市Webサイト「市のあらまし」より) | ||||

|

|

||||

| 上の市の木と市の花の画像は、市の一部の公共施設で屋外の仕切り柵に付けられている陶板を撮影したものです。市民や来訪者に市の木 ・市の花を広く知ってもらうために製作されたものでしょう。 道明寺天満宮には梅園があり、毎年梅の季節になると「梅まつり」が開催されます。盆梅展も開催され、多くの人が訪れます。期間中の 2月25日は菅原道真の命日に当たり、天満宮の例祭として「梅花祭」が行われます。 また、天満宮境内では、毎年10月末〜11月に愛好家団体による菊花展も開催されています。 |

||||