2.4.3 開戦

1903年4月、ロシアが鴨緑江左岸の韓国領に軍事拠点を建設し始めたことに日本は強く反発し、8月からロシアとの交渉を開始した。日本は満洲におけるロシアの権利を認めるかわりに朝鮮半島での日本の権利を認める、という「満韓交換論」をもって交渉したが、合意にいたることはできず、1904年2月、ロシアに国交断絶を通告後、陸軍は韓国の漢城(現在のソウル)を確保、海軍は旅順のロシア艦隊を攻撃して、日露戦争が始まった。

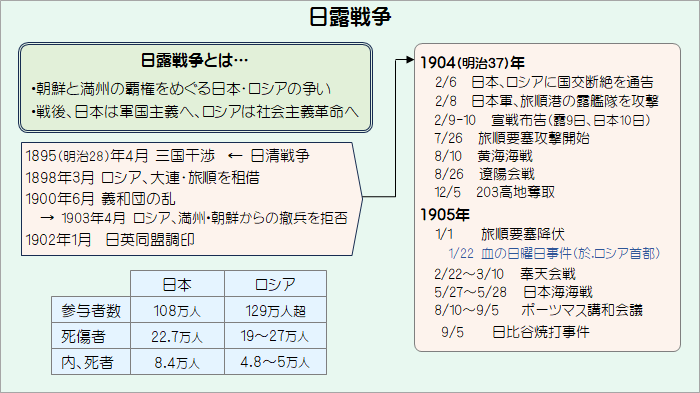

図表2.8(再掲) 日露戦争

註) 参与者数/戦死傷者/戦死者は、横手「日露戦争史」,P194-P195による。

(1) 主戦論に傾く世論註243-1

ロシアが第2次撤兵を拒否し、鴨緑江沿岸の韓国領に軍事拠点を築き始めた1903年4月頃から、日本の民間や軍部中堅層などから主戦論が唱えられ、それが国民全般に波及していった。その主なものは以下の通りである。

- ・1903年5月 陸軍の井口省吾、海軍の秋山真之、外務省の山座円次郎らが湖月会を組織して、元老や閣僚に「戦争を賭して露国の横暴を抑制する」ことを促した※1。

- ・同年6月 東京帝国大学の法学者など7人が、桂太郎首相や小村外相に対して、政府の外交政策を批判し、「開戦こそ自存の道」と訴え、新聞・雑誌などに寄稿した。

- ・同年7月 近衛篤麿や頭山満※2が中心となって対露同志会を結成し、各地で大会を開催して開戦覚悟でロシアに満州からの撤兵を要求せよと要求した。

※1 { これに対して、山本権兵衛海相は「韓国の如きはこれは失うとも可なり。帝国は固有の領土を防衛すれば足りる」と反対した。}(山室「日露戦争の世紀」,P103)

※2 近衛篤麿はのちの首相近衛文麿の父。頭山満は国家主義者・右翼。

一方、内村鑑三、孝徳秋水などは戦争回避の非戦論を唱えたが、夏を過ぎる頃には主戦論に押されて孤立していった。こうした状況に対して、当時衆議院議員だった原敬(はらたかし)は、「強硬論がまかり通っているが、国民の多数は戦争を欲していない、特に実業家は最も戦争を嫌っているが、それを唱える勇気はなく、心ならずも戦争に馴致せざるを得なくなっている」と述べている。

(2) 日露交渉

交渉開始註243-2

1903年6月23日、元老と主要閣僚を集めた御前会議を開き、「韓国はいかなる事情あるも、その一部たりともロシアに譲与しない」との方針のもと、ロシアと交渉することを決定した。そして、交渉を桂首相と小村外相のもとで統一的に進めるため、彼らと考えの異なる伊藤博文は7月14日に枢密院議長に引いた。 7月28日、小村外相はモスクワ駐在の栗野公使を通じて、ラムズドルフ外相に交渉を行いたい旨、申し入れ、同意を得た。

極東太守府の設置註243-3

ちょうどその頃、ロシアではベゾブラゾフの意見を入れて極東の体制見直しが行われており、8月12日、極東政策を統一的に進めるために極東太守府を設置し、その長にアレクセーエフ提督が任命された。また、8月16日には穏健派のウィッテ蔵相が罷免され、ロシア側は武断派の勢力が強くなっていた。

交渉経緯とロシアの主張註243-4

交渉は書状の交換によって行われた。日本は8月12日に協定案をロシアに手交、その回答を10月3日に受領、以降、日本10月末→ロシア12月11日→日本12月23日→ロシア1月6日→日本と続き、1月13日の日本の回答が最後になった。

これらの交渉で、日本は清韓両国における領土保全と商工業の機会均等を原則としたうえで、韓国における日本の利益と、満州におけるロシアの鉄道経営の権益とを相互に認め合うことを基本としたが、ロシアは次の3点を主張した。

- 1)満州は日本の利益範囲外であって関与できる根拠は一切ない

- 2)韓国領土を軍事的目的で利用することの禁止と朝鮮海峡の自由航行

- 3)韓国領土の北緯39度以北※3は中立地帯とし、日露ともに軍の進入を禁止

※3 北緯39度は平壌と元山を結ぶ線で、中国との国境線である鴨緑江・豆満江にロシアはフリーハンドで入ってこれることになる。なお、現在の南北朝鮮の境界は北緯38度線である。

これら3点のうち、1)についてはロシアも多少の譲歩を示したが、2)と3)は日露ともに譲れるものではなかった。ロシアとの交渉を開始した8月時点で、山県も桂・小村も「戦争になるかもしれない」という覚悟はあったが、交渉が進むにしたがって、開戦やむなし、との判断に傾いていった。

一方、ロシア側はニコライ2世が12月に「朕は戦を欲せず、故に開戦の懸念なし。朕が開戦せざる限り日本は開戦を決行し得ず」と述べていたが、恫喝すれば日本は屈服するだろう、と考えていた可能性もある。

最後の交渉註243-5

ロシア側は1月13日の日本の回答を受けて協議に入ったが、回答はなかなかまとまらず、1月26日に駐露栗野公使がラムズドルフ外相と会見すると1月28日に皇帝に上奏して裁可を仰ぐ予定、との回答を得たが、その28日になるとラムズドルフはさらに遅れる見通しと伝えてきた。

日本は下記のように2月4日の御前会議でロシアとの国交断絶を決め、翌5日に栗野公使にそれを6日にロシア側に通告するよう打電したが、その訓令を発した3時間後、前日4日に行われた栗野・ラムズドルフ会談の内容を伝える電報が届いた。そこには、ラムズドルフが私見として、「ロシア側は、戦略目的で韓国領土が利用されないこと、両国の直接勢力及び行動の範囲の間に緩衝地帯を設定することを望んでいる」と述べたことが伝えられていた。この私見から見れば、日露両国の韓国をめぐる対立は最後まで克服されず、これが2月4日の御前会議以前に届いていたとしても、国交断絶を決定したであろう。

以上は、横手慎二氏が記する経緯であるが、原田敬一氏は次のように述べている。{ 2月2日に皇帝の裁可を経て、3日に旅順に送付されたロシアの妥協案は、…日本に有利な満韓交換論に基づくものだったが、それが東京のローゼン駐日公使へ届かなかったのは、開戦を前にして満州地域で日本軍が行っていた電信線破壊のためではないかと推測されている。日露戦争は両国にとって戦わなくてもよい戦争であった。}(原田「日清・日露戦争」,P208)

ここで言う「ロシアの妥協案」が原田氏が指摘するような日本に有利なものであれば、外相ラムズドルフが知らないはずはなく、4日の栗野との会談でそれを提示したはずなのに、しなかったのはなぜか、という疑問が起こる。また、半藤一利氏は、栗野公使の回想録を引用して、5日晩の観劇でニコライ2世に会った際、皇帝は「永い別れをせねばならぬ時が来ることを知っておられた」と国交断絶通知がまもなく来ることを知っていた様子だった、と言っており、ロシア側が日本側の要求を満足するような回答を持っていたようには見えない。

原田氏の主張する「ロシアの妥協案」が具体的にどのようなものなのか不明なので、それ以上のことをここで論評できないのは残念である。

国交断絶註243-6

日本では2月4日の御前会議で開戦を決議し、2月6日栗野公使を通じて、外交関係の断絶を通知した。日本はこれをもって「最良と思惟する独立の行動を執ることの権利を保留す」と告げた。

しかし、明治天皇が「今回の戦は朕が志にあらず、然れども事既にここに至る。之れを如何ともすべからざるなり…事万一蹉跌を生ぜば、朕何を以てか租宗に謝し、臣民に対するを得んと、忽ち涙潜々として下る」と述べたように、政府は戦争に勝利する見込みをもって開戦を決定したのではなかった。

(3) 開戦と宣戦布告

開戦直後の日本軍の作戦は、①陸軍により戦略要点である韓国の漢城(現在のソウル)を確保する、②海軍により黄海の制海権を確保するために旅順のロシア艦隊を撃破する、の2点であった。

漢城の占拠註243-7

日本がロシアに国交断絶を告げた1904年2月6日、陸軍の先遣隊が佐世保で輸送船に乗り込み、8日から翌9日未明にかけて韓国仁川に上陸し、そのまま漢城に入った。仁川上陸時に上陸を護衛していた海軍の第2艦隊がロシアの砲艦2艦と出くわし、9日仁川港外で砲撃戦の末、2隻とも被弾した後、自爆して沈んだ。陸軍は2月半ばから本隊を仁川に上陸させ、漢城以南の占領を確実にした。

同年2月23日、日本は韓国との間に議定書を交わした。韓国の独立と保全を保証しつつ、第三国(ロシア)の侵害などに対して日本が必要な措置をとれるよう韓国が便宜を与えることを約束するもので、実質的に韓国を同盟国として韓国内で軍を動かせるようにしたものであった。

制海権確保註243-8

陸軍が韓国に上陸した2月8日の夜、海軍は旅順港にいたロシア太平洋艦隊を攻撃した。攻撃は10隻の駆逐艦による水雷攻撃で行われ、ロシアの戦艦2隻と巡洋艦1隻を大破させた。翌9日、日本軍は戦艦6隻、装甲巡洋艦9隻が、旅順港外でロシア艦隊(戦艦5隻、巡洋艦6隻、他)と海戦を行ったが、陸上砲台から砲撃をあびて40分足らずで終った。この戦闘でロシアの戦艦1隻、巡洋艦2隻を損傷させたが、日本側も旗艦三笠をはじめ数隻に被弾した。

この後、ロシア艦隊は旅順港内に閉じこもったため、黄海の制海権は日本海軍が握ることになる。

宣戦布告註243-9

旅順港での戦いのあった2月9日夜、ロシアは日本に対して宣戦を布告し、翌10日※4に日本も宣戦布告した。ロシア皇帝は宣戦布告の詔勅で日本政府が予告なく突然襲撃したことを非難している。当時の国際法には宣戦布告についての明確な規定はなく、法的には問題なかったが、この事例がきっかけとなって、1907年のハーグ平和会議において、開戦にあたっては「開戦宣言」もしくは「最後通牒」が必要であることが取り決められた。

※4 時差があり、日本の方が6時間進んでいるので、ほぼ同じ頃ではないだろうか。

(4) 広報戦争

日露両国ともに戦費を外債に依存していたため、外債の主たる調達先である欧米で共感を得られるかどうかが戦争の行方に大きな影響を及ぼした。ロシアは、この戦争を「ヨーロッパ文明のアジア的野蛮に対する戦争」、「キリスト教国の宗教戦争」、「白色人種の人種戦争」などと位置付けて欧米の共感を得ようとしていた。註243-10

金子堅太郎の広報活動註243-11

ロシアとの開戦を決めた御前会議があった1904年2月4日の夕刻、伊藤博文は貴族院議員の金子堅太郎を官邸に呼び、米国世論を日本の味方にするためにアメリカに行って欲しいと告げた。金子はこの大任に躊躇したが翌日、伊藤の申し入れを受諾した。彼はハーバード大学に留学し、同級生だったセオドア・ローズヴェルト大統領の親友であった。伊藤はまた娘婿でケンブリッジ大学出身の末松謙澄をイギリスに派遣して同様の広報活動に当らせた。

2月24日、金子は日本を発ち、シカゴを経由してニューヨークに行ったが、その途中で会ったアメリカ人の多くはロシア派で日本の味方をする人はわずかだった。3月26日、ワシントンでローズヴェルトに会うと、ローズヴェルトは金子を大歓迎し、「この度の戦争は日本は確かに勝利を得る。東洋の米国の派遣員の報告によると、どの方面から見ても実力は日本が充実している…」と述べ、金子を喜ばせた。金子は財界人との懇談、ハーバード大学その他での講演を続けたが、仁川での日本軍勝利の報を始めとして日本軍の勝報が入るたびに、アメリカ人の日本支持は高まっていった。

金子は終戦後までアメリカに滞在し、ポーツマス講和条約で調停役を務めたローズヴェルトをフォローすることになる。

その他の広報活動註243-12

金子、末松の英米での広報活動以外にも、岡倉天心の「東洋の理想」という書籍など、日本を紹介する出版物を刊行したり、明治天皇が外国人記者を集めて招宴を開いたりした。また、宗教や思想の自由が憲法で保障された文明国であることをアピールするために、キリスト教徒の非戦論や幸徳秋水らの社会主義に基づく言動も容認されたが、戦争末期になり、広報活動の重要性が低下すると非戦論は迫害されるようになっていった。

外債募集註243-13

日露戦争では総額10億円を超える外債が発行されたが、その調達のため当時、日本銀行副総裁であった高橋是清を米英などに派遣した。開戦当初は思うように集まらなかったが、日本軍の勝報が入るにつれ募集は進んでいった。このとき、貢献したのがニューヨークの大財閥クーン・レーブ商会の代表者ヤコブ・シフだった。当時のロシアには世界のユダヤ人の約3分の1に当る527万近いユダヤ人がいたが、強制移住や改宗の強要などで迫害されていたことが影響したと考えられている。

(5) 清国の中立と英仏協商

清国の中立註243-14

ロシアとの開戦前から、清国を同盟国として共にロシアと戦うか、中立にとどめるか、日本政府は検討してきたが、同盟すると欧米諸国に介入の機会を与えるので、中立とすることに決し、清国政府に中立の布告を出すよう申し入れた。清国はロシアの満州からの撤退を望んでいたので日本支持に傾いていたが、2月12日、中立を宣言し、鉄道の運行、人馬の徴収、食糧調達などの面でロシアは満洲で困難に直面した。

英仏協商註243-15

日露開戦後の1904年4月8日、イギリスとフランスは「英仏協商」を締結した。北アフリカでイギリスはエジプト、フランスはモロッコでの優先権を保有することが確認され、両国の友好関係が確立された。これをロシアからみると、露仏同盟で自国の同盟国だったフランスが、敵国(日本)の同盟国(イギリス)に近づいたことを意味する。日清戦争後の露独仏による三国干渉の構図は成立しなくなったのである。ロシアがフランスに期待できたのは、バルチック艦隊の極東への航行にあたって植民地での補給・修理などの便宜の供与くらいであった。

なお、露仏同盟+英仏協商は第1次世界大戦でドイツ・オーストリアとの対抗軸となっていく。

2.4.3項の主要参考文献

- 横手慎二「日露戦争史」、中公新書、2005年4月25日

- 原田敬一「日清・日露戦争」、岩波新書、2007年2月20日

- 山室信一「日露戦争の世紀」、岩波新書、2005年7月20日

- 半藤一利「日露戦争史1」、平凡社、2016年4月8日

- 半藤一利「日露戦争史2」、平凡社、2016年5月10日

- 谷寿夫「機密 日露戦史」、原書房、2004年5月25日(原本は1925年)

- 川島真「近代国家への模索1894-1925 シリーズ中国近現代史②」、岩波新書、2010年12月17日

- 君塚直隆「近代ヨーロッパ国際政治史」、有斐閣、2010年10月30日

2.4.3項の註釈

註243-1 主戦論に傾く世論

山室「日露戦争の世紀」,P103-P108 原田「日清・日露戦争」,P178-P182 半藤「日露戦争史1」,P135-P141 横手「日露戦争史」,P87

{ (1903年10月8日)非戦論演説会で、… 内村(鑑三)は「小生は日露開戦に同意することをもって日本国の滅亡に同意することと確信」し、堺(俊彦)・幸徳(秋水)は「予等が平生社会主義の見地よりして、国際の戦争を目するに貴族・軍人の私闘をもってし、国民の多数はそのために犠牲に供せらるる者となす」…と述べている。}(原田「同上」,P179 カッコ内は筆者追記)

註243-2 交渉開始

横手「同上」,P90-P96 原田「同上」,P205 山室「同上」,P104 半藤「同上」,P156-P158・P165-P167

註243-3 極東太守府の設置

横手「同上」,P98-P99 半藤「同上」,P169-P170

註243-4 交渉経緯と3つの論点

横手「同上」,P95-P111 原田「同上」,P206-P208 山室「同上」,P104-P105・P110 半藤「同上」,P212-P220・P229・P242・P249 谷寿夫「機密日露戦史」,P34

註243-5 最後の交渉

横手「同上」,P111-P112 原田「同上」,P208 半藤「同上」,P272-P274

註243-6 国交断絶

横手「同上」,P111-P112 原田「同上」,P208 半藤「同上」,P272-P274

{ 一説に(1904年2月4日の)御前会議が終ったあと、山県が伊藤の手をしっかりと握り、こう言ったともいう。「万一にも敗戦となった場合、われら軍人はいちにんたりとも生きていないであろう。国家の将来のことは、一に貴下の力にまつほかはなくなる。そのときの貴下の苦悩を思えば、それは死にも勝るであろう」}(半藤「同上」,P273)

註243-7 漢城の占拠

横手「同上」,P113-P114・P162 半藤「同上」,P290-P292

註243-8 制海権確保

横手「同上」,P114-P115 半藤「同上」,P292-P300

註243-9 宣戦布告

横手「同上」,P115 半藤「同上」,P300-P301 山室「同上」,P115

註243-10 広報戦争

山室「同上」,P142

註243-11 金子堅太郎の広報活動

山室「同上」,P142-P144 谷「同上」,P44-P48・P600-P605 半藤「同上」,P276-P278・P361

{ ルーズベルトは金子に「君がサンフランシスコに到着したから、今日来るか明日来るかと毎日君の来るのを待っていたのだ。… 各所において日本援助の演説をする等非常に米国人が日本に同情をしている所、露国大使カシニーは私に、自分自身の部下軍人を取締ることができないのかと抗議を申込んでくる等うるさくて仕方ないから、私はやむを得ずあの厳正中立告文を発布したのだ。実は日本びいきなのだ。…」}(谷「同上」、P600)

註243-12 その他の広報活動

山室「同上」,P144-P159 原田「同上」,P209

註243-13 外債募集

山室「同上」,P145-P148 半藤「日露戦争史2」,P16-P22 原田「同上」,P209

註243-14 清国の中立

横手「同上」,P162-P163 川島「近代国家への模索」,P58-P59

註243-15 英仏協商

横手「同上」,P163-P164 君塚「近代ヨーロッパ国際政治史」,P300