2.3.3 開戦前夜

1894年2月に朝鮮で始まった農民反乱(甲午農民戦争)が激化したため、6月に日清両国は出兵した。反乱はその直後に収束したが、居留民保護の名目で大兵を派遣した日本は開戦を煽る国内世論に押されて無為に撤兵することができずにいるところへ、ロシアとイギリスが日清間の調停の名のもとに干渉してきた。干渉は失敗し、日本は清国と開戦することを決意した。

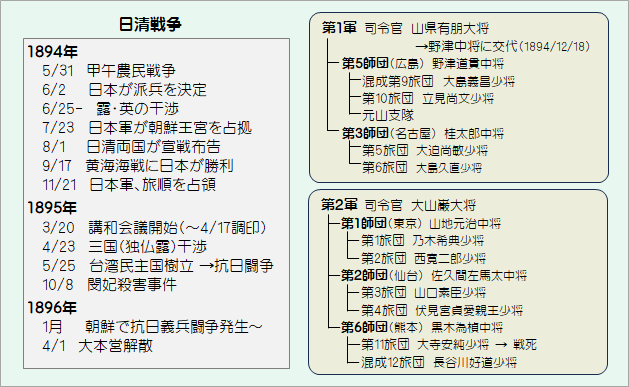

図表2.5 日清戦争の経緯と軍の編成

註)軍の編成は、大谷「日清戦争」,P76・P119 による。

(1) 甲午農民戦争(東学党の乱)註233-1

朝鮮では1880年代に日清の貿易競争や官吏の汚職によって民衆の貧窮化が進んでいた。民衆が心の支えにしたのが民衆宗教の「東学」だった。「東学」とは、キリスト教(ローマ・カトリック)=「西学」に対して東洋独自の思想として反封建的な平等思想を掲げたもので、広範な農民の支持を得ていた。

1894年2月15日、朝鮮最大の穀倉地帯である全羅道で民衆が蜂起、一時収まったが4月末に再蜂起、5月31日には全羅道の首府全州を占拠した。朝鮮政府は5月31日、清に軍の派遣を要請する一方、反乱軍と和平交渉を始め、6月10日(陽暦)、農民の要求を全面的に受け入れて和約(全州和約)を結び、農民は全州から撤退した。

(2) 出兵決定

1894年5月31日、朝鮮政府は李鴻章の代理として朝鮮に駐在していた袁世凱に出兵を依頼(正式な手続きは6月3日)し、袁世凱は李鴻章に出兵依頼の電報を打ち、李は配下の陸海軍に出動準備を命じた。袁世凱は天津条約(1885年)に基づき、これを日本側にも伝えた。

日本は早くから農民蜂起の情報を収集していたが、袁世凱の情報を入手すると6月2日の閣議※1で出兵を決定し、5日には大本営も設置した。出兵規模は「混成1個旅団」およそ8000人であったが、出兵の目的である「公使館・居留民の保護」に対して不釣り合いに過大な兵力であった。註233-2

※1 6月2日の閣議では、5月31日に衆議院が内閣批判の上奏案を可決したことに対して、衆議院の解散も決議された。この頃、イギリスと不平等条約の改定交渉が行われていたが、議会では反対論が強く、伊藤首相は1893年12月にも衆議院を解散していた。短期間で2回もの解散は危機的状況であり、{ 伊藤らは、清国と実際に戦争をするかどうかは別として、朝鮮問題を利用して憲法危機を乗り越えようと考えていたのだろう。}(伊藤之雄「伊藤博文」,P369)

大兵出兵の理由註233-3

大兵を出兵することに意欲的だったのは首相の伊藤博文だった。なぜ大兵の出兵に拘ったのか明確ではないが、高橋秀直氏は次のように推測している。

{ 明らかに過大な大兵派遣を進めたこと、清軍より先に朝鮮に着こうと望んでいること、これらは朝鮮の現地で清を上回る勢力を先ず確保しておき、清に対する発言力を強めておこうという、伊藤の意向を示すものであったろう。}(高橋秀直「日清戦争への道」、P333)

伊藤はかねてより、日清共同で朝鮮の内政改革を行うことにより、朝鮮を清と日本の共通の勢力圏としようという構想をもっており、それをこの機に実現しようとしていた。

出兵方針註233-4

出兵にあたり、日本政府は清と武力対決する意図はなかった。6月4日付け大鳥圭介朝鮮公使宛て訓令の後半には「(清軍に対して)彼此衝突を引起さざる様十分意を用ひらるべき事」と記され、大山陸相は朝鮮に派遣する参謀将校に出した訓示では「此の度の出兵は、全く我が公使館、領事館、及び帝国臣民保護の為に出したるものにして、決して清国と事を起こすが為にはあらざるは断言し置く所なり…」と述べている。

しかし政権が一枚岩であったわけではなく、川上操六参謀次長や陸奥外相など開戦に積極的な勢力が内閣内にあっただけでなく、対外硬派の政党や多数のジャーナリズムも開戦を主張していた。

日清両軍上陸註233-5

清軍は6月9日から漢城南方の牙山(あさん)に上陸を始め6月末には2800名が駐屯した。日本は東京に戻っていた大鳥公使が6月10日に海兵300人を伴って漢城に帰任したが、市街は平穏で内乱の気配はなかったため、先発している1個大隊(1000人)以外の派遣を中止するよう外務省に打電したが、先発隊1000人を含む4000人はすでに出発したあとだった。この4000人はやむを得ず仁川で待機することになる。

(3) 開戦決意註233-6

6月13日、伊藤博文は汪鳳藻(おうほうそう)駐日清公使と会談し、内乱終結後に日清両国軍が撤兵し、その後に朝鮮の内政改革について協議することで合意した。この合意が実現すれば日清開戦はなかったはずである。伊藤は開戦を避けたかった。

しかし、6月15日の閣議で陸奥宗光外相は、日本軍を撤兵させずに朝鮮の内政改革について清と協議する、清が内政改革に不同意でも日本単独で内政改革を進める、という2項目を提案し、閣議の了承を得た。これら2項目はどちらも清が呑めない条件であり、これを突きつけるのは事実上、開戦を覚悟することになる。伊藤がこのように態度を180度変えた理由は、上記※1に記したように、伊藤内閣は短期間で2回の解散に追い込まれるという危機的状況のなかで、下記のように開戦を望む声が政府内外で高まっていたからだと、考えられている。

{ 政権内に川上操六参謀次長や陸奥外相などの開戦を望む勢力が存在しただけでなく、出兵以後、政党関係では対外硬派に限らず、自由党内にも対清・対朝鮮強硬論が高まり、ジャーナリズムの多数もこれに同調し、開戦への道を選択せざるを得なかった。}(大谷正「日清戦争」,P50-P51)

{ 福沢諭吉が日清戦争を「文明と野蛮の戦争」と呼び、内村鑑三が「野蛮主義の保護者」である清朝に文明を宣布するための「義戦」と説き、… こうした使命感と自負心によって戦われた日清戦争においては非戦、反戦の声があがる可能性は少なかった。}(山室信一「日露戦争の世紀」,P25)

翌6月16日、陸奥外相は汪鳳藻公使に閣議で決定した方針を伝えた。21日、汪公使は清国の回答として、内政改革は朝鮮政府自ら行うべきものであり、朝鮮自主論をとっている日本が内政に関与するのは矛盾している、速やかに撤兵すべきである、と日本側提案を全面的に拒否する内容が伝えられた。

6月21日、この回答を受けて、軍部を交えた閣議で日清開戦は不可避であることが確認され、開戦に乗り気ではなかった明治天皇も、この決定を承認した。

6月22日、御前会議が開かれ、清国の回答に全面対決する回答書(いわゆる第1次絶交書)と第2次輸送部隊の派遣を決定した。結果、6月末時点で漢城周辺に8000人の部隊が駐屯することになった。

(4) ロシアとイギリスの介入註233-7

日清両国の関係が緊迫してくると、ロシアとイギリスが介入してきた。

ロシアの介入

6月25日、駐日ロシア公使ヒトロヴォが陸奥を訪問し、清軍が撤兵すれば日本軍も撤兵するか、と尋ねた。陸奥は、日清共同内政改革への清の合意、もしくは日本単独で改革を行うことの容認、このいずれかを清が認めなければ撤兵しないと回答、さらに清が挑発しないかぎり日本から開戦することはない、との言質も与えた。

日本はこの日、李鴻章から汪駐日公使に送られた電報などを解読し、清とロシアが協議の上、ロシアの圧力で日本軍を撤兵させようとしていることが明らかになった。

6月30日、ヒトロヴァは再度、陸奥を訪れ、日本の撤兵を強く要求するロシア政府の公文を手交した。ロシアの公文は威嚇的なものであり、日本政府に与えた衝撃は大きかった。ロシアの要求と言えども、国内情勢から撤兵することは困難であり、7月2日、陸奥はこれを拒絶する旨、回答した。

イギリスの介入

この頃、日本はイギリスとの不平等条約改正交渉が大詰めに来ていた(7月16日調印)。6月28日、ページェット駐日英代理公使は陸奥を訪問し、日清間の調停の意向を述べた。6月30日、イギリスのキンバリー外相はオコナー駐清公使と、ページェット駐日代理公使に日清共同で朝鮮の内政改革を進める条件を確認し調停を進めるよう指示した。日本はロシアの恫喝に対抗する為にイギリスの支援が必要であり、イギリスの調停を受け入れざるをえなかった。

日本は7月5日、駐清公使小村寿太郎に総理衙門(そうりがもん)に行き、交渉のベースとなる清側提案を聞くよう指示、小村は7日に総理衙門を訪ねたが、返事は1-2日後と回答された。9日再訪問した小村に総理衙門は、日本が撤兵するまで交渉に入ることはできない、という予想外に強硬な回答を告げた。

この清の回答は翌7月10日に日本に届いたが、同じ日、ロシア駐在の西徳二郎公使から、ロシアは日本の回答を了承する、つまりロシアの武力干渉はない、との情報が入り、ロシア、イギリスの介入は失敗に終わった。

日清間意思疎通の齟齬註233-8

当時の清の外交窓口は北京の総理衙門と天津の李鴻章(北洋大臣・直隷総督)であった。ロシアは李鴻章に接触し、日本へ撤兵を要求、李鴻章はロシアの軍事力を背景にしたこの仲介に大きな期待を寄せていた。一方、イギリスは総理衙門を通じて、日本が要求する朝鮮の内政改革などについて日清間の交渉を調停しようとしたが、この調停に李鴻章は後ろ向きだった。

7月5日、小村公使が総理衙門を訪ねた時、日本側が期待したのは、朝鮮内政改革の交渉の出発点となる清の見解を確認するためだった。6月に日本が提議した朝鮮内政改革について清が拒否したため、今度は清側からの提議が必要だと日本側は考えていたからである。また、小村公使の立場について、清側は協議する権限を持っていると考えていたのに対し、日本側は単なる連絡係として位置付けていた。7月9日、清側(総理衙門)が小村に内政改革の内容などにはふれずに日本軍の撤兵を要求したのは、その問題から交渉を始めるつもりだったのであろう。しかし、小村は撤兵要求に反論もせずそのまま伝えたため、日本政府は内政改革交渉の拒否と受け止めたのである。

(5) 開戦準備註233-9

日本の対応

7月9日の清、10日のロシアのそれぞれの回答をうけ、7月11日の閣議は、交渉による解決をあきらめ、開戦準備を再開することを決めた。翌12日、交渉決裂を宣言し、その責任はイギリスの調停を拒否した清側にある、という趣旨の「第2次絶交書」の送付を決定した。

清の方針

清の皇帝やその側近では日本や朝鮮への対応で意見が分裂して、責任者である李鴻章は思い切った政策をとることができず、小出しに増援部隊を送ることしかできなかった。7月19日、李鴻章は牙山(アサン)へ2300人、平壌に6000人を送る計画をたてた。日本側はこれを清の開戦意志を示したものととらえ、開戦を決断した。

2.3.3項の主要参考文献

- 大谷正「日清戦争」、中公新書、2014年6月25日

- 姜在彦「新訂 朝鮮近代史」、平凡社、1994年8月1日

- 原田敬一「日清・日露戦争」、岩波新書、2007年2月20日

- 高橋秀直「日清戦争への道」、東京創元社、1995年6月30日

- 明治維新史学会「講座 明治維新 第5巻」(講座#5)、有志社、2012年11月10日

- 伊藤之雄「伊藤博文」、講談社学術文庫、2015年3月10日(原本は2009年)

- 山室信一「日露戦争の世紀」、岩波新書、2005年7月20日

2.3.3項の註釈

註233-1 甲午農民戦争

大谷「日清戦争」,P39-P41 姜在彦「新訂 朝鮮近代史」,P93-P109 原田「日清・日露戦争」,P55-P56

{ 5月4日には古阜、泰仁一帯の農民が、各地の武器庫を破壊して武器を奪取し、古阜郡内の白山に集結した。その数は実に数千名に達した。}(姜「同上」,P100)

註233-2 出兵決定

大谷「同上」,P41-P46 原田「同上」,P56-P59

註233-3 大兵出兵の理由

高橋「日清戦争への道」,P323-P326,P330-P333

註233-4 出兵方針

大谷「同上」,P48-P51 高橋「同上」,P330-P331

註233-5 日清両軍上陸

大谷「同上」,P46-P48 原田「同上」,P59-P60 高橋「同上」,P336-P338

註233-6 開戦決意

大谷「同上」,P48-P54 大谷「日清戦争」/講座#5、P124-P126 高橋「同上」,P347-P360 原田「同上」,P62-P64 伊藤「伊藤博文」,P369-P372

{ 日清開戦過程を緻密に練り直した高橋秀直の結論は次のようである。

1894年に入ると伊藤首相は、朝鮮内政改革のための日清共同干渉を構想し、李鴻章に働きかけようとしていた。5月下旬、伊藤はこの機会に日清共同干渉を実現し、朝鮮を日清共通の勢力圏にしようとして、6月2日に出兵を決断した。

しかし、指導部の意図は一様ではなかった。陸奥外相や川上操六参謀次長は対清武力対決を望み、伊藤は対清協調を維持しようとした。伊藤は13日の清国公使との会談で、朝鮮内政改革のための日清共同干渉を提起し、派遣していた部隊の撤兵に合意した。しかし、15日になると態度を急転させ、清国側が絶対受けいれられない形の日清干渉提起に変えた。この伊藤の方針転換の原因は内政にあった。出兵により、議会と世論は対外強硬論を唱え、派遣してしまった大規模な兵力を成果を挙げることなく撤兵させることは困難になった。そのため、伊藤は対清協調路線から対清対決方針に変更し、政府は開戦に向けて踏み出した。}(大谷「日清戦争」/講座#5,P124-P125<要約>)

{ 陸奥が開戦を主張した理由は、外相として彼が担当した条約改正交渉でミスを重ね、国内国外の危機を招いてしまい、この失敗をカバーするため、日清協調ではなく開戦を望んだ、という大石一男(「条約改正交渉史」)の解釈は説得的である。}(大谷「同上」,P49-P50)

註233-7 ロシアとイギリスの介入

大谷「同上」,P51-P53 高橋「同上」,P398-P409

註233-8 日清間意思疎通の齟齬

高橋「同上」,P410-P418

{ 李は、日清は現在交渉中であり、イギリスの調停は続いていると理解していた。小村への強硬な回答は、ロシアの介入を予想しイギリスの調停--日清交渉に期待をおかずになされたものではあったが、交渉の拒絶を意味するとまでは清側は考えていなかった。…

こうした…相違は、…調停者たるイギリスの仲介の不備に原因があったと思われる。7月3日もしくは4日、オコナーは総理衙門に対して日本側の動向を…日本政府はすでに小村に商議権を与えており、日清会談は近く始まるだろう、と述べた。これによれば小村との交渉が日清間の正式な交渉ということになる。まず、清よりの提議が…必要という日本の立場はこれでは清に伝わらず、不正確な情報、調停といわざるをえない。}(高橋「同上」,P417)

註233-9 開戦準備

大谷「同上」,P53-P56 高橋「同上」、P407-P409