2.3.2 軍備拡張と陸軍紛議

1880年代半ばから90年代初頭にかけての日本は、立憲君主制や西洋の技術・経済システムの導入により「文明国化」を完成させ、不平等条約の改正を目指すとともに、ロシアの南下政策や朝鮮・清との関係を意識した軍備拡張にも積極的に取り組むようになった。

1889年に憲法が公布され、90年には第1回帝国議会が開催された。経済面では、1880年代後半に近代的な貨幣制度や金融制度が成立し、鉄道や紡績業を中心に設備投資が急増、資本主義経済成長の軌道にのった。

外交・軍拡については、伊藤博文・井上馨・松方正義など政府主流が、清との友好関係維持の方針のもと、健全財政を保ちつつ軍拡にも取り組むという路線を推進したのに対し、陸軍の派閥抗争を制した強硬派が清との対決、大幅な軍拡を主張していた。

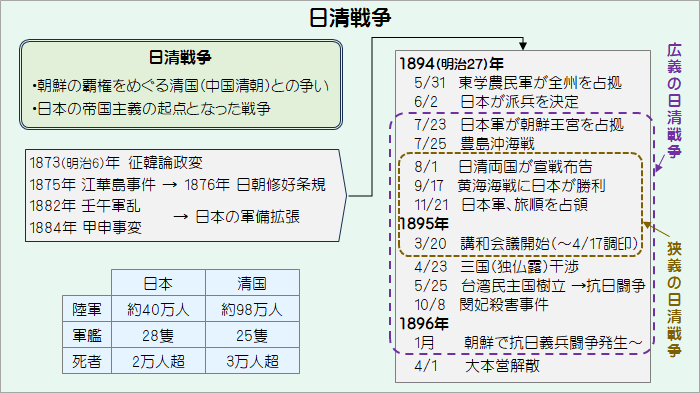

図表2.3(再掲) 日清戦争

註)兵員数、軍艦数、死者数は、大谷正「日清戦争」,P240-P241による。

(1) 清の軍備拡張註232-1

清の正規軍は18世紀末から19世紀中期に起きた大規模な反乱(白蓮教徒の乱、太平天国の乱など)を鎮圧できず、地方の有力者が編成する軍が主力になった。19世紀後半になると李鴻章が率いる淮軍は10数万人の規模とドイツ製兵器と訓練によって清国最強の軍になっていた。

海軍は1860年代から整備が始まり、北洋(渤海、黄海)、南洋(上海)、福建、広東などの艦隊があったが、最強は李鴻章が建設した北洋艦隊で、1890年には7000トン級の鎮遠、定遠を主力とする25隻、総トン数36千以上を誇っていた。1886年と91年には示威のため鎮遠、定遠などが長崎に来航している。

(2) 日本の軍備拡張註232-2

壬午軍乱(1882年)の段階で、日本陸軍の常備兵力は18千、予備役を含めても45千ほどしかなく、海軍も旧式艦を含めて24隻、27千トンで、清の軍事力に大きな差をつけられていた。壬午軍乱後(1882年8月)、山県有朋参謀本部長は、軍拡案を閣議に提出し、1883年度から酒造税・煙草税の増税などを財源にして軍拡が開始された。海軍を優先することが決められ、1万トン級戦艦8隻などという案も出たが、4000トン級3隻に水雷艇、巡洋艦などを組み合わせて防禦主体の艦隊とする方向になった。

陸軍は下記(3)以降で述べるように、鎮台制から師団制に変えることにより、兵力では従来の2倍、最大で約20万人(戦時)の体制を目指すことになり、1893年にはほぼ計画通りの編制となったが、兵站部門の整備は充分ではなかった。

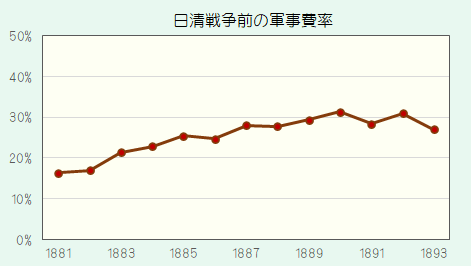

こうした軍拡により軍事費は増加し、日清戦争前には一般会計に占める軍事費の比率は30%近くまで上昇したが、この時期の財政政策の基本は「健全財政路線」であり、行政の効率化等で歳出を抑制しつつ軍備拡張を図る、というものであった。

図表2.4 日清戦争前の軍事費率

註)国家歳出全体に占める軍事費の比率(決算ベース)

講座「明治維新#5」P106の表をグラフ化

(3) 鎮台制から師団制へ註232-3

1885(明治18)年5月、朝鮮半島の情勢も踏まえて陸軍は鎮台条例を改正し、それまでの防御を主体とした鎮台制から、機動力を生かせる師団制に転換することを決定した。全国6カ所の鎮台(旅団編制)を6個師団に改組し、近衛師団を加えて7個師団(戦時兵力約20万)の体制に拡張する計画に着手した。この計画には、歩兵を増やすだけでなく、騎兵、砲兵、工兵や輜重兵(輸送部隊)の整備も含まれた。

同時に監軍本部条例も改正され、全国を東部・中部・西部の3つにわけそれぞれに監軍部を置き、天皇に直属して平時は軍隊検閲等を担当、戦時には軍団長として2個師団を率いて戦う、という内容だった。しかし、後述の4将軍派との対立があったために、3監軍は任命されなかった。

また、この計画の実現には膨大な予算を必要としたが、予算の裏付けはなく、結局、実現時期を1888年度から1893年度までに繰り延べすることになり、山県はその責任をとって、当時兼務していた参謀本部長を辞任した。なお、1888年に鎮台は廃止され、師団に置き換わっている。

(4) 陸軍紛議註232-4

陸軍主流派と4将軍派の対立

この頃の陸軍には、大山巌陸軍卿(陸相)・桂太郎・川上操六らの主流派に対して、谷干城(たてき)・三浦梧楼・鳥尾小弥太・曽我祐準(すけのり)ら4将軍とそれを支持する若手グループ「月曜会」、という対立が存在していた。「月曜会」は若手将校を中心に結成された全国規模の兵学研究団体で、情実人事を打破して専門的能力主義に基づく人事を行うべきだ、と陸軍の近代化を主張していた。

主流派は朝鮮支配のための対清戦争を想定した軍拡を主張していたが、4将軍派は朝鮮支配は想定せず、専守防衛を主張していた。4将軍派は天皇の信任も厚く、師団制導入にあたって、天皇は上記3監軍の責任者に谷、三浦、鳥尾を推奨している。4将軍は伊藤博文や井上馨の欧化政策に反対していたが、伊藤・井上は4将軍の対朝鮮政策には理解を示していた。

1885(明治18)年12月に伊藤博文の主導で内閣制が発足、続いて1886年3月、それまで陸海軍それぞれにあった参謀本部機能を統合して新たな参謀本部を設立し、その本部長に皇族の有栖川宮熾仁(たるひと)親王が就き、参謀次長には曽我祐準が任じられた。陸軍参謀次長だった川上操六は排除された。

主流派の逆襲

強硬路線を主張する薩摩派と大山はこの人事に反発し、乾坤一擲の反撃に転ずる。1886(明治19)年7月10日、大山陸相は軍制改革案として陸軍の検閲条例と武官進級条例改正案を作成し、閣議に提出した。前者の検閲条例は、監軍部を廃止するものであり、後者の進級条例は進級や昇任を資格試験など客観的な方法で行うのではなく、年功序列や上司の判断で行うことにより、将校の人事異動を陸相中心に行えるようにしたものである。

これを伊藤首相は了承したが、参謀本部や天皇は一時難色を示した。しかし、大山を支持する薩摩出身の軍人たちが辞表をちらつかせたため、天皇もやむなく裁可した。

その後、7月26日付けで人事異動が行われ、三浦は東京鎮台司令長官から熊本鎮台司令長官に、曽我は参謀本部次長から陸軍士官学校長に左遷となったが、2人は拒否し陸軍を去った。4将軍派は陸軍から一掃され、山県・大山を中心とする体制が確立し,1889年には月曜会も解散させられた。この事件は薩長閥によるいわゆる藩閥政治の基盤を築くことになった。

こうして朝鮮支配を視野に入れた軍備増強計画が成立し、日本は帝国主義への道を歩み始めることになる。

{ 将校の抜擢は能力よりも連隊長の推薦が重要になった。また「外国無益の書を購読し、ついに我が軍事を品評する」のは「大元帥たる天皇陛下の命令を品評し、軍紀を乱」すものとされた。…

後年の日本陸軍に対して情報や補給の軽視、戦略的志向の欠落が指摘されるが、その原点もこの時期にあった。}(牧原「民権と憲法」,P173-P174)

(5) 「主権線」と「利益線」註232-5

1890(明治23)年12月6日、第1回帝国議会の施政方針演説の中で、その時の首相だった山県有朋は自身の「外交政略論」に基づき、国家の独立自衛を確保するためには国の領域としての「主権線」を守るだけでなく、それの安危に密着した関係にある区域としての「利益線」(朝鮮半島)を保護する必要があると論じ、陸海軍の経費に巨大な金額をあてるのも、そのためにやむを得ない費用である、と明言した。

山県は、世界的な英露対立やシベリア鉄道の建設などによって、ロシアの南下、朝鮮支配の危機が切迫したものとなっており、それに対処するには、英・独及び清と連携して、朝鮮をスイスのような中立国とすることである、とした上で、それを実現するため、イギリスと清、特に清との提携、ロシアに近づこうとしている朝鮮への内政干渉、さらに、中立を維持するための軍事力の確保、などが必要だと述べている。

※1 ここでいう主権線・利益線というのは、山県が前年ウィーン大学教授シュタインから教示された概念である。

清との協調は、この時期、政府主流にあった伊藤博文や井上馨らの外交路線の延長にあるものであったが、清は日本が認められない朝鮮への宗属権を主張しており、日清が対等な立場で朝鮮の中立を保障する関係を作れるかは微妙であったろう。また、朝鮮に対して、政府は放任政策をとっており、中立化のためには朝鮮に軍事的圧力をかける必要があった。

山県や伊藤・井上らの日清協調路線に対して、桂太郎ら陸軍中堅層は強硬路線を唱えていた。1887年2月の参謀本部第2局長小川又次の「清国征討策案」では、国家発展のためには積極的な外交政策が必要という考えのもと、5年以内の対清戦を主張している。

{ 山県内閣期(1889/12~1891/5)においても2つの外交路線が明治政府内、更には陸軍内で対抗していた。この対抗で山県は大山陸相や陸軍中堅層の強硬論を抑えており、その内閣の外交政策は「外交政略論」の具体化を図るものとなる。}(高橋「日清戦争への道」,P242

コラム 脱亜論

甲申政変(1884年12月)が失敗した後、1885年3月16日に福沢諭吉の「脱亜論」が「時事新報」に掲載された。以下は、加藤陽子氏による現代語訳である。

日本はアジアの東端にあるとはいえ、日本国民の精神は欧化に親しんでいる。しかし、不幸なのは、日本の隣に中国と朝鮮と云う国家があることにある。私から見ればこの2国は西欧文明が東にだんだんと進みその影響力を大きくしてくるなかで、独立を維持するだけの方策がないだろう。中国と朝鮮の国土は列強など文明国によって必ず分割されてしまうだろう。日本には中国や朝鮮の開化を待って一緒にアジアを担って行くだけの時間がない。むしろ、中国と朝鮮という列から離れて西欧列強と一緒になり、中国と朝鮮と接する方法も、隣の国だからという配慮はせずに、西洋人が両国に対してするような作法で行えばよいのだ。

加藤陽子氏は坂野潤治氏の次のような解釈を紹介している。

欧米列強によるアジア分割が迫っているから、日本は泣く泣く連帯をあきらめて朝鮮や中国を捨てる、というような文意ではなく、朝鮮に日本が進出するには内部から改革する方法ではなく、中国を討ってから朝鮮に進出するという武力路線で行く、と理解すべきだ。

また牧原憲夫氏も、「福沢が朝鮮の自発的な文明化を望んでいたのは間違いないが、福沢の目標は日本の国権拡張にあり、そのために武力を使う覚悟も必要である。福沢は文明化できない国は亡国となり、文明諸国に分割される、と考えていた」という。まさに弱肉強食の帝国主義論者だったのである。

(参考文献: 加藤陽子「それでも日本人は戦争を選んだ」,P98-P101、牧原憲夫「民権と憲法」,P94-P95)

2.3.2項の主要参考文献

- 大谷正「日清戦争」、中公新書、2014年6月25日

- 岡本隆司「清朝の興亡と中華のゆくえ」、講談社、2017年3月21日

- 川島真「近代国家への模索 シリーズ中国近現代史②」、岩波新書、2010年12月17日

- 明治維新史学会「講座 明治維新 第5巻」(講座#5)、有志社、2012年11月10日

- 高橋秀直「日清戦争への道」、東京創元社、1995年6月30日

- 伊藤之雄「山県有朋」、文春新書、2009年2月20日

- 小林道彦「桂 太郎」、ミネルヴァ書房、2006年12月10日

- 牧原憲夫「民権と憲法」、岩波新書、2006年12月20日

- 原田敬一「日清・日露戦争」、岩波新書、2007年2月20日

- 井上寿一「日本の外交 第1巻」、岩波書店、2013年2月20日

- 加藤陽子「それでも日本人は戦争を選んだ」,朝日出版社、2009年7月30日

2.3.2項の註釈

註232-1 清の軍備拡張

大谷「日清戦争」,P21-P24 岡本「清朝の興亡と中華のゆくえ」,P245 川島「近代国家への模索」,P5-P6

註232-2 日本の軍備拡張

大谷「同上」,P24-P31 池田憲隆「松方財政から軍拡財政へ」/講座#5,P110 高橋「日清戦争への道」,P303-P304

註232-3 鎮台制から師団制へ

小林「桂太郎」,P55-P61 伊藤「山県有朋」,P202-P203 大谷「同上」,P29-P30

註232-4 陸軍紛議

小林「同上」,P55-P65 伊藤「同上」,P202-P220 牧原「民権と憲法」,P172-P174

{ 検閲条例と進級条例に最も強く反対したのは、【人事などでその独立を脅かされる】参謀本部だった。… 7月12日、有栖川宮熾仁は天皇に2つの条例改正案への反対を言上した。同じ日、伊藤首相は…御前会議を開いて…天皇が裁可するかどうか決めてほしい、と奏上したが、…天皇は新条例の裁可は当分見合わせる、と伊藤に命じた。… 天皇が同意しなかったのは、前年5月に3人の監軍を実名をあげて任命させようとしたのに、山県と大山らに無視されたことや、天皇をロボット視していると腹を立てていたからであろう。…伊藤首相は 山県や大山らとの連携を強めた上で、7月24日に天皇の裁可を得た。}(伊藤「同上」,P214-P219<要約>)

註232-5 「主権線」と「利益線」

伊藤「同上」,P254 原田「日清・日露戦争」,P52 大澤博明「朝鮮永世中立化構想と日本外交」/「日本の外交」,P47-P51 高橋「同上」,P234-P243

{ 日清両国が中心となって欧米諸国と共に朝鮮永世中立の共同保障を行おうとする日本の政策論は、日本の対外的独立を保障する条件を追求するものであった。それは欧米諸国や清・朝鮮との協調に基づく安定した東アジア秩序をもたらしうる可能性をもった選択肢であった。…日清開戦後においても、政府内部では講和条件の一つとして朝鮮永世中立共同保障構想が論じられたが、戦争の進展は日本をして帝国主義国家に転成させることになる。}(大澤「同上」、P62)