2.3 日清戦争

日清・日露戦争と併記されることが多いが、両者の性格はかなり異なっている。戦争の規模では日露戦争が圧倒的に大きいが、その様相は日清戦争の方がはるかに複雑である。

日清戦争は朝鮮の覇権をめぐって日本と清国が戦った戦争であるが、日本は清国だけでなく、朝鮮や台湾の民衆とも戦った。戦後、東アジアの秩序は一変し、清国の凋落にかわって日本が西洋的帝国主義のもとでその勢力を広げるとともに、日本は軍国主義への道を歩み始める。

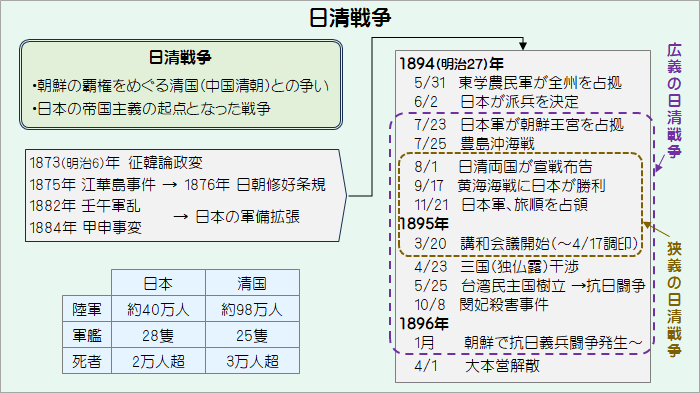

日清戦争は一般に1894年8月1日の日清両国による宣戦布告(又は7月25日の豊島沖開戦)に始まり、1895年4月17日の講和条約調印で終了するとされるが、歴史学者の大谷正氏、原田敬一氏らは、広義の日清戦争は、清だけでなく台湾、朝鮮との戦争も含む、とする。両氏は、ともに開始を1894年7月23日の日本軍による朝鮮王宮占拠とするが、終了は原田氏が1896年4月1日の大本営解散とするのに対し、大谷氏は台湾及び朝鮮との戦争はその後も続く、として終了時期を特定していない。

このレポートでは、上記の一般的な定義を「狭義の日清戦争」とした上で、原田氏らの指摘による7月23日の事件から、大本営解散の1895年4月1日までを「広義の日清戦争」とし、この期間に起きた事件の内、「狭義の日清戦争」に関連が深い事件をとりあげることにする。註231-1

2.3.1 壬午軍乱と甲申政変

明治維新後の日朝関係は、朝鮮の攘夷思想や日本への警戒感、日本側の朝鮮蔑視などにより険悪な関係が続いていた。朝鮮は宗主国である清国への依存度を高め、清国側も朝鮮を影響下に置く動きを強めて、西洋化を進める日本を警戒していた。

この項では、日清間の緊張を高めた朝鮮における2つの内乱について述べる。

図表2.3 日清戦争

註)兵員数、軍艦数、死者数は、大谷正「日清戦争」,P240-P241による。

(1) 日朝修好条規

朝鮮半島には14世紀末から続く李氏朝鮮と呼ばれる王朝があり、徳川幕府とは対馬藩を通じて細々とした交流があった。明治政府は維新後、新政府樹立を通告する外交文書を手交しようとしたが、朝鮮はそこに書かれている文字(皇・勅)が不適切だとして、受け取りを拒否した。当時、朝鮮では攘夷運動が活発で、欧米列強との交流を始めた日本に強い不信感を持っていたのである。

日本側はこうした朝鮮の態度に反発して、征韓論(1873年)※1が起こり、西郷隆盛などは朝鮮との戦争を企てたが、大久保利通らの反対で西郷らは下野した。その後、日本は江華島事件(1875年)※1を起こし、それを契機に不平等条約である「日朝修好条規」を締結した(1876年)※1。

※1 征韓論については本レポートの1.8.2項、江華島事件と日朝修好条規については1.8.6項を参照願う。

この時点で、日本側は朝鮮を西欧基準の独立国とみなしていたが、朝鮮側は自国を「自主の邦」であるとする一方、中国(清)に従う属国であるとも考えていた。この「自主の邦」についての日本と朝鮮と清の理解の相違※2が日清戦争開戦の際に問題となる。註231-2

※2 清と朝鮮との間は華夷秩序に基づく朝貢/冊封により朝鮮が清に従属する関係にあったが、他の国との関係及び内政については朝鮮の自主性に基づいており、西洋的基準では朝鮮は「独立」していた。この華夷秩序における従属関係と西洋基準の関係を双方が時と場合によって都合良く解釈したことから対立が起きた。

(2) 閔氏(びんし)政権註231-3

朝鮮の王は1863年に12才で即位した高宗(コジョン こうそう)であったが、幼少の為にその実父・大院君(だいいんくん)が摂政を務めていた。高宗が22歳になった1873年、大院君は引退し、王の実権は高宗の妻である閔妃(びんひ/みんぴ)が属する閔氏一族が握ることになった。閔氏一族は、大院君の保守強硬路線を廃し、伝統的な封建制を維持しつつも一定の開国策をとる一方で、一族を中央の要職に引き上げ、私利私欲のために民衆から搾取したため、人民の反感を呼ぶことになった。

伝統的な儒教を奉じる「衛正斥邪派」の人々は、高宗を廃して大院君を再登場させるべく、大院君の庶子(妾の子)を担ぎ出してクーデターを計画したが失敗している。

閔氏一族は、封建的な支配を継続しつつ、アメリカやイギリスとも修好通商条約を結び、日本やアメリカに視察団や留学生を送りこんだ。日朝貿易では、日本からイギリス製綿製品を輸入し、米や大豆を輸出したが、米穀不足と米価高騰をもたらすことになった。

(3) 壬午(じんご)軍乱註231-4

軍乱の発生と原因

1882年7月23日、朝鮮の首都漢城(ソウル)で朝鮮軍の兵士たちが反乱を起こし、ソウル市民もそれに合流した。直接の原因は、13か月も滞っていた兵士たちへの給料=米の支給が行われたものの、量目が不足していただけでなく、クズ米や砂の混じる劣悪なものだったことにあった。その背景には、開化政策による財政悪化と収賄や売官による官吏たちの不正の横行があった。

兵士や民衆は閔氏政権の高官の屋敷を破壊し、別枝軍※3を襲って日本人軍事教官らを殺害、さらに日本公使館も襲撃した。反乱軍は王宮(昌徳宮)を襲い、閔妃は宮女に変装して逃亡し難を逃れたが、宮中にいた高官は殺害された。国王高宗は引退していた大院君に政治の大権を委ね、大院君は人事を一新するとともに、兵士や民衆に食料を分け与えた。

※3 別枝(べつぎ)軍; 近代的な軍を創建するための士官養成を行う軍で、1881年に日本の協力で設立された。

日清両政府の対応

7月30日、日本政府は長崎に逃げ帰った花房公使からの電報で軍乱の発生を知り、翌日の閣議決定を受けて、朝鮮政府に対して公式謝罪、賠償金支払いなどを要求する訓令を花房公使に伝え、軍艦3隻と1500名の兵士とともに仁川に向かわせた。

一方、清国は8月1日に軍乱の発生と日本の軍艦派遣を知り、朝鮮政府からの派兵要請に基づいて、軍艦3隻と3000名の兵士を派遣した。清が軍を派遣することを知った日本政府は大きな衝撃を受け、一時は清との戦争も覚悟したが、やがて清が日本との対決は考えていないことが確認できると、交渉路線に転換した。花房公使は8月16日に軍を引き連れてソウルに入り、20日に国王や大院君と会談して、謝罪と賠償金などを要求した。

清側は、8月20日に軍が仁川に到着し、外交官の馬建忠が花房公使と会見、清は日本と開戦の意図はないことを強調した。26日には事件の実質的責任者として大院君を拘束し、天津に連行した。清軍は乱を平定し、閔妃をはじめとする一族を政権に返り咲かせた。

日清両国の権利拡大

軍乱平定後、8月28日には日朝交渉が再開され、30日に済物浦(さいもっぽ)条約と日朝修好条規続約が結ばれた。その内容は、軍乱首謀者の処刑、日本人被害者・遺族への補償金支払い、賠償金50万円支払い、公使館保護のための日本軍駐屯、日本外交官の内地旅行権、などであった。

一方、清国は3000人の軍が軍乱後も袁世凱の指揮のもとで朝鮮に留まり、朝鮮が清の「属邦」であることが明記された通商協定を締結、ドイツ人や清国人の顧問団も送り込み、朝鮮に対する宗主権を確実なものにした。

(4)甲申(こうしん)政変註231-5

急進開化派の台頭

壬午軍乱(1882年7-8月)ののち、朝鮮では閔氏と穏健開化派は清に接近し、金玉均ら若手官僚の急進開化派は日本を頼って近代国家として独立を目指そうとした。

清は1883年からベトナムをめぐってフランスと戦闘を始めたため、84年4月には朝鮮に駐屯していた清軍の半数にあたる1500名を引き上げた。

一時帰国していた日本の竹添公使は10月30日、ソウルに帰任すると、金玉均らに接近し、清との戦争を公言するなど大言壮語を吐いてまわった。この時点の日本政府の方針は朝鮮の親清派に圧迫を加えるが、清との開戦は避けようとする「瀬戸際政策」であり、竹添の行動はそれに沿ったものであった。クーデターへの参加は日本政府の意図を超えるものであったが、「瀬戸際」の判断はきわめて難しかった。

クーデター失敗

1884年12月4日、金玉均らは郵征局(中央郵便局)の開局記念祝賀会に出席していた閔氏政権の有力者を襲い、国王と閔妃を昌徳宮から景祐宮に移して、150名の日本公使館警備兵が周囲を固め、翌5日には国王高宗を擁して新政権を樹立、政治綱領を発表した。翌6日、袁世凱は清軍を率いて反撃に転じ、日本軍は王宮の一角に追い詰められた。敗色濃厚とみるや竹添公使は日本軍に撤兵を命じ、仁川に避難、金玉均は日本に亡命した。この戦闘で日本軍人と居留民30余名が殺害された。金玉均は1894年3月10日、李鴻章を説得するために上海に渡ったが、刺客に射殺され、遺体は朝鮮に送られたが、朝鮮で八つ裂きにされた。

漢城条約

日本政府は特派全権大使として井上馨外務卿を漢城に派遣し、竹添公使が暴走したことを隠蔽したまま、公使館焼失と居留民約30名が殺害されたことに対して、朝鮮政府が謝罪・賠償することを内容とする漢城条約を1885年1月に締結した。

天津条約

残った問題は清との関係をどうするか、だった。日本政府内では、2つの対立する路線があった。一つは、清との戦争は極力避け、平和解決を図りながら、清の朝鮮支配を阻止しようとするもので、伊藤博文・井上馨ら長州派の主張である。もう一つは、対清開戦を恐れず強硬方針を取るべき、というもので陸海軍内薩摩派の主張だった。薩摩派や福沢諭吉をはじめとするジャーリズムは開戦を強く主張したが、開戦理由に乏しく、明治天皇も平和的解決を求めたため、日清両軍が朝鮮から撤兵することを目標(清が撤兵に合意しなければ開戦)として交渉に臨むことが決定した。

1885年3月14日、特使として天津に到着した伊藤博文は、李鴻章との交渉に臨んだが、日本がフランスに接近することを嫌ったイギリスが事前に清側を説得していたため、両国の撤兵が合意された。具体的には、両国は4か月以内に朝鮮から撤兵すること、将来一方が出兵するときは、相手国に事前に通告すること、などである。

(5) 巨文島(コムンド_きょぶんとう)事件註231-6

天津条約成立と同じ頃(1885年4月)、当時アフガニスタンをめぐってロシアと対立していたイギリスはロシアが朝鮮南部の永興湾を占領するという風聞に接して、済州島の北東にある巨文島を占領し、海軍の拠点を建設しようとした。この事件は日本政府にロシアの脅威を改めて認識させた。日本政府は清に「弁法8か条」を提示し、日清共同で朝鮮の政治に介入して、ロシア勢力を排除しようとした。日本の関与を嫌った李鴻章は拒否したが、この事件を機に日本はロシアへの対抗を最優先として清との協調路線を採用することになる。

結局、李鴻章の斡旋によってロシアは朝鮮のいかなる領土も占領しないことを約束したので、イギリスは1887年2月に巨文島から退去した。

(6) 朝露接近と清国の介入註231-7

甲申政変における日清両軍の衝突や清国の行き過ぎた干渉に対して、朝鮮国王と一部の側近はロシアに接近して清国の干渉を排除しようとした。

中国のお雇いドイツ人で朝鮮の外交顧問を兼ねていたメレンドルフは、1885年2月から朝鮮国王の承認のもとロシア公使などと協議して、朝鮮軍の軍事教官10数人をロシアから雇う計画を立てたが、李鴻章はこれを知って同年6月にメレンドルフを解任し、代わりに袁世凱をつけた。そして、朝鮮国王や政府を牽制させるために、清国に幽閉していた大院君を帰国させた。

1885年10月に朝露修好通商条約が批准され、ロシア公使が漢城に着任すると、公使は朝鮮国王らと諮って、朝鮮が清国や日本と同等の独立国であることをロシアに認めさせ、朝鮮と第三国との間に紛争が生じた場合にはロシアが軍事的に保護する、という密約を締結しようとした。しかし、これも袁世凱に漏れ、1886年後半に密約は破棄された。

こうして朝鮮のロシア接近政策は清国によって阻止されたのである。

2.3.1項の主要参考文献

- 大谷正「日清戦争」、中公新書、2014年6月25日

- 原田敬一「日清・日露戦争」、岩波新書、2007年2月20日

- 姜在彦「新訂 朝鮮近代史」、平凡社、1994年8月1日

- 牧原憲夫「民権と憲法」、岩波新書、2006年12月20日

- 佐々木雄一「近代日本外交史」、中公新書、2022年10月25日

- 海野福寿「韓国併合」、岩波新書、1995年5月22日

- 高橋秀直「日清戦争への道」、東京創元社、1995年6月30日

2.3.1項の註釈

註231-1 日清戦争の期間

大谷「日清戦争」,P242-P244 原田「日清・日露戦争」,P86-P87

註231-2 「自主の邦」

大谷「同上」,P4

註231-3 閔氏政権

姜在彦「新訂 朝鮮近代史」,P36-P52 大谷「同上」,P6-P8

{ 朝鮮は、世界の中の朝鮮という有史以来はじめて迎えた新しい時代に対応するための思想的、人材的、制度的な前提条件を、何一つととのえていなかった。世界資本主義体制が帝国主義段階にはいろうとする19世紀も半ばをすぎて、すべてはこれから始めなければならないのである。… 何といっても朝鮮の開国、とりわけ欧米諸国に対する開国と開眼はあまりにも遅すぎた。}(姜「同上」,P50-P52)

註231-4 壬午軍乱

大谷「同上」,P8-P11 姜在彦「同上」,P52-P58 牧原「民権と憲法」,P113-P115

註231-5 甲申政変

大谷「同上」,P12-P18 姜在彦「同上」,P65-P76 牧原「同上」,P116-P118 佐々木「近代日本外交史」,P44-P45 海野福寿「韓国併合」,P64-P69 高橋秀直「日清戦争への道」,P142-P148,P163-P180

{ 甲申政変は、日本の国家権力が朝鮮の内政に干渉し、しかも武力介入して政権の交替をはかる、というおぞましい事件である。それにもかかわらず日本政府は竹添公使が金玉均らと通牒した事実はなく、保護を求めた国王の要請にしたがって王宮に入ったに過ぎない、と強弁して押し通した。}(海野「同上」、P68)

{ 日清両国の撤兵合意後、李鴻章は朝鮮に他国が侵攻する場合と朝鮮に内乱が発生する場合は再派兵できる、と主張した。対して伊藤は、他国が侵攻する場合以外は一切再派兵を認めない、と主張、結局、清の主張する条件と同じ条件で日本にも再派兵を認めることで合意した。これにより、清は日本の大陸国家化への道を封じる機会を逃してまうという、重大な失策を犯したといえよう。}(高橋「同上」,P180(要約))

註231-6 巨文島事件

大谷「同上」,P16-P18 姜在彦「同上」,P78-P79 高橋「同上」,P186-P196

以下のような見解もある。

{ 天津条約では、… 第三国の軍人を招聘して朝鮮軍を教育することを規定していた。ロシアは軍事教官を派遣するなどの支援を行い、その代償として朝鮮南部の永興湾に軍事施設を設ける密約をかわす… この動きを知ったイギリスはアフガニスタンにおける英露間の衝突が生じた1885年4月、ロシア海軍の通路を遮断するため、巨文島を占拠した。}(山室信一「日露戦争の世紀」,P49)

註231-7 朝露接近と清国の介入

海野「同上」,P75-P77 姜在彦「同上」,P79-P81