2.1.5 伊藤博文渡欧

明治14年の政変でプロイセン流の憲法を制定することが決まると、憲法調査のため伊藤博文をドイツに派遣することが決定した。伊藤にとってこの渡欧はこの後の立憲作業において自らの主導権を確保するために絶好の機会だった。1882(明治15)年3月、伊藤は9名の随員とともに横浜を発ちドイツに向かい、ベルリンでは法学者のグナイストとその弟子のモッセから、ウィーンでは国家学者シュタインから講義を受けた。帰路、イギリスに滞在後、1883年8月に帰国した。

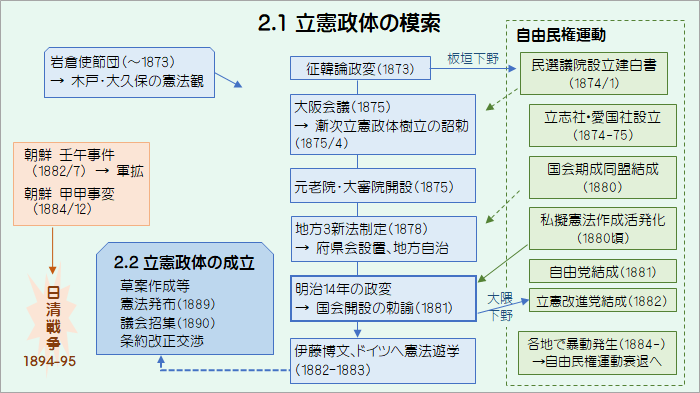

図表2.1(再掲) 立憲政体の模索

(1) 伊藤博文の派遣決定註215-1

明治14年の政変後、伊藤をヨーロッパに派遣して憲法調査に当たらせるという話がもちあがった。すでに、井上毅(こわし)がプロイセン憲法について詳細な調査を行っており、伊藤をわざわざ派遣する意義を疑問視する声が強かったが、当時神経症をわずらっていた伊藤の静養も兼ねて、派遣することが決定した。伊藤の渡欧を命じる勅書では、その目的を「欧州各立憲君治国の憲法に就き、其淵源を尋ね、其沿革を考へ、其現行の実況を視、利害得失の在る所を研究すべき事」としていた。

1882年(明治15)年3月14日、伊藤は西園寺公望や伊東巳代治ら9人の随員と共に横浜を出発、ナポリ経由で5月16日、ベルリンに入った。

(2) グナイストとモッセの講義註215-2

ベルリンでは、ベルリン大学の憲法学者グナイストとその弟子のモッセから、5月下旬から7月末と11月中旬から翌年2月上旬の約5カ月に渡って講義を受けた。

グナイストは「憲法は法文ではない、精神であり、国家の能力である」、「法は言語や習俗と同様に国民精神の力で自生的に作られる」と述べ、ブルガリアが憲法の作成を依頼して来たので友人の法学者が6カ月で作ったが、友人は「銅器にメッキをしたので大した手間はかからなかった」と言ったので皆が哄笑したという。伊藤たちにしてみれば「日本が憲法を造るなど100年早い」と言われたような気がして憤慨した。グナイストはまた、議会を作っても軍事や予算には介入させないようにした方がよいと助言したことに対して、伊藤はこれを専制論と受け取っている。

モッセの講義はドイツ憲法を逐条的に解説するものだったが、通訳を介した講義では理解しにくかったようで伊藤は「皮相的で法文の精神が理解できない」と不満をもらしている。それでも伊藤はモッセの議会に関する講義を通して、地方自治や選挙制度の重要性を認識するとともに、議院内閣制や立憲君主制への理解を深めたようである。

(3) シュタインの講義註215-3

ウィーン大学教授で国家学者のシュタインは、かねてより日本に関心をもっており、横浜で刊行されていた英字新聞を取り寄せて読んだり、ウィーンの日本大使館と交流したりしていた。

8月に入ってモッセの講義が夏休みに入ったため、伊藤はシュタインを訪れた。シュタインの国家観を特徴づけるのは、国家を1つの人格としてとらえるもので、国家の意識を具現化する機関である君主、国家の意思を形成する機関である立法部、国家の行為を司る機関の行政部の3者がそれぞれ独立しながら、調和している政体に他ならない、とする。シュタインは君主ひとりが政治を主導する専制君主制も、議会が専横を働く絶対民主政も、行政による独裁政のいずれをも否定する。過度の民主政治は多数専制を導き国家の土台を突き崩すとする一方で、君主権力は国政に対して広範な制約を受け、「君臨すれども統治せず」の原則を明示している。

最も重要なのが行政で、不断に変化していく社会の問題に対応する行政の重要性が強調され、「国家とは行政による媒介を通じて外界との絶えざる相互作用を行い、変化に適応して進化していく有機的制度」であるとする。

(4) 伊藤が見たドイツ議会政治註215-4

伊藤は8月28日にドイツ皇帝ヴィルヘルム1世から食事会に招かれ、その席で議会に予算審議権を付与すべきではない、と警告された。ちょうど伊藤がドイツを訪問した頃、ビスマルクが提出した煙草専売化法案が議会で審議され、否決されていたのである。1871年に統一されたドイツは憲法も大幅に改定して、普通選挙も導入されたが、階級利害やイデオロギーの対立が激化し、議会でのコンセンサス形勢がきわめて困難になっており、この時期ビスマルクは政党の「党派病」をぼやいていた。

多民族国家オーストリア※1の議会では、民族代表として派閥が形成され、ドイツ以上に議会は機能不全に陥っていたが、それを何とか持ちこたえさせていたのが、ハプスブルク家のオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフによる親裁であった。

※1 19世紀後半のオーストリア帝国の版図は、現在のオーストリアの他、ハンガリー、チェコ・スロヴァキア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナなど広大な領域を占めていた。

(5) 帰国註215-5

伊藤はウィーンでシュタインの講義を受けた後、11月14日から再びベルリンでグナイストやモッセの指導を受け、翌1883(明治16)年2月19日、ベルリンを離れ、ベルギーなどを経由してロンドンに行き、そこで2カ月滞在している。ロンドンではドイツで収集した資料の英訳をイギリス人に委託している。

その後、5月にモスクワでロシア皇帝(アレクサンドル3世)の即位式に参列し、6月26日ナポリから帰国の途につき、8月3日に横浜に帰着した。

久保田哲氏は次のように述べている。

{ 伊藤がイギリスでどのような知見を得たのかは、残念ながら詳しくわからない。そうしたなかで瀧井一博氏は、伊藤がイギリスの議会政治を目の当たりにし、日本にも議会が中心となる国民参加の政治を将来的に実現させようと志向したのではないか、との興味深い仮説を提示している。}(久保田「帝国議会」,P136-

久保田氏が指摘するように瀧井氏はその著書「伊藤博文」で次のように述べている。

{ 伊藤はイギリスで議会政治を実見して、国民参加の政治という憲政の含意について体得するところがあったのではないだろうか。… 立憲制度を国民政治により即応したものへと脱皮させる制度革新は、国民の政治的意識の成熟と対外的環境の変化を見据えた上での慎重な政治的実践を必要とする。その意味で、明治憲法の制定は彼にとって…国制の終着点ではなく、あるべきそれへ向けての起点だった。あるべき国制にむけて伊藤が舵を切るのは憲法発布後、10年を経てからである。}(瀧井「伊藤博文」,P102-P103<要約>)

憲法発布10年後の1900(明治33)年、伊藤は旧自由党の系譜をひく立憲政友会を設立してその総裁に就任するとともに第4次伊藤内閣という政党内閣を発足させている。伊藤は明治14年政変(1881年)で大隈重信が掲げた「イギリス流の政党内閣を2年後に立ち上げる」ことには反対したが、それは単に時期の問題だけで政党内閣そのものに反対したわけではなかったのかもしれない。

もし、大隈が事前に伊藤と相談した上で政党内閣の実現時期をもっと後にすることに合意したとしたら、歴史は大きく変わっていたかもしれない。

2.1.5項の主要参考文献

- 瀧井一博「増補 文明史のなかの明治憲法」、ちくま学芸文庫、2023年3月10日

- 瀧井一博「伊藤博文」、中公新書、2010年4月25日

- 久保田哲「帝国議会」、中央公論新社、2018年12月1日(電子書籍)

- 大石眞「日本憲法史」、講談社学術文庫、2020年1月9日

- 牧原憲夫「民権と憲法」、岩波新書、2006年12月20日

2.1.5項の註釈

註215-1 伊藤博文の派遣決定

瀧井「増補 文明史のなかの明治憲法」,P114-P115 久保田「帝国議会」、P119-P122 大石「日本憲法史」,P115-P117

{ 厳しい箝口令のもと、伊藤の渡欧は隠密行の装いを呈していた。伊藤ほどの大物政治家が1年以上も日本を留守にするにもかかわらず、その目的が定かとはされなかった。政府系新聞「東京日日」は国会制度の調査のため、と報じたが、東京横浜毎日新聞は「…外債募集の件との風説があるが判然とせず…」とし、朝野新聞は「欧州立憲政体の実際を観察する為との説は奇怪なる推論」と評している。}(瀧井「同上」,P120-P121<要約>)

註215-2 グナイストとモッセの講義

久保田「同上」,P122-P128 瀧井「同上」,P123-P137 大石「同上」,P117-P118

註215-3 シュタインの講義

瀧井「同上」,P140-P151 久保田「同上」,P132-P134

註215-4 伊藤が見たドイツ議会政治

瀧井「同上」,P129-P132・P156-P159

註215-5 帰国

久保田「同上」,P136-P137 瀧井「同上」,P163-P168 大石「同上」,P120-P121