2.1.4 自由民権運動(2)

国会期成同盟により盛り上がった自由民権運動は、政党を結成し、折から設置された地方の府県会へ議員を送り込んで活動を活発化させて最盛期を迎える。府県会では中央から送り込まれた県令などと対立することが増えたため、政府は府県会や政党の活動に制限を加えた。両者は対立を繰り返し、中には暴力沙汰に発展する場合も出てきて、自由民権運動はしだいに衰退していく。

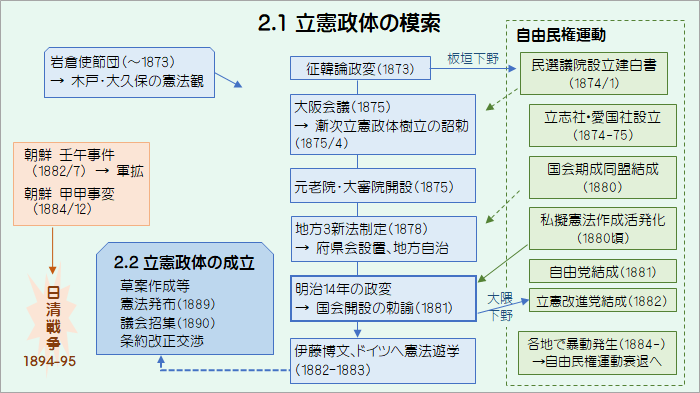

図表2.1(再掲) 立憲政体の模索

(1) 立憲政体に関する意見徴集註214-1

政府は国会に先駆けて地方議会である府県会を立ち上げるべく、1878(明治11)年に地方3新法を制定し(2.1.1項(8)参照)、1879年3月の東京府会を皮切りに順次、全国の府県に導入されていった。府県会では、今日の条例のような法令を定めることはできなかったが、府県の財政を審議することができた。ただし、議会が裁可しなかった議案でも内務省の許可を得れば府知事・県令はそれを執行することができた。

国会期成同盟の活動から、1881年に板垣退助の率いる自由党が全国レベルの政党として結成され、続いて「明治14年の政変」で下野した大隈重信が率いる立憲改進党が1882年に結成された。この2党以外に政府を支持する立憲帝政党や反民権派の地方政党もつくられた。

愛国社系の旧士族が多い自由党は独立志向が強く、府県会よりもこれからできる国会に主眼をおき、演説会や懇親会を企画したり、他地域との連携などに力を入れた。過激な反政府的言動の一方で中国や朝鮮に対する侮蔑意識を持つ者もいた。

大隈とともに下野した元官僚や都市知識人の多い立憲改進党は、府県会に積極的に進出し、地租軽減をはじめ、国政問題を府県会で決議するなど、具体的な政策批判を展開した。

こうした活動の結果、県令が提出した予算や議案を修正・否決するなど、議会と対立するケースが増えていったことに対して、岩倉具視は府県会の中止を要求した。また、1882年7月に朝鮮で起きた壬午事件をきっかけに軍備拡張とそのための増税の方針が決められたこともあり、同年12月、明治政府は府県会規則の追加改正を行い、府県会議員が連合・通信して運動することを禁止した。その結果、立憲改進党は大隈重信ら幹部が脱党(1884年12月)し、自由党は後述の過激行動もあって1884年10月に解党する。

(2) 福島・喜多方事件註214-2

この事件は、1882(明治15)年4月から12月にかけて、現在の福島市と喜多方市において福島県令三島通庸(みちつね)と福島県会議長河野広中ら自由党員との間で起きた衝突で、次の3つの局面からなる。

① 福島県会での衝突; 1882年2月、三島通庸が福島県令に着任、4月24日から福島県会が開会したが、前年度決算をめぐって紛糾した。自由党は県令の三島が出席して直接説明するよう要求したが、三島は出席を拒否。三島支持派は三島不在でも審議すべきと主張したが、自由党系の代議士たちはあくまでも三島の同席を要求し、結局、5月10日、決算案は否決された。ただ、議会が否決しても内務省が承認すれば法案は成立してしまう。

② 三島は、会津から山形、新潟、栃木の3方向に向かう道路の建設を進めていたが、その財源は地元住民の負担と国庫補助金を計画していた。1882年3月、会津地方6郡の連合会は国庫補助の実現を条件に住民の負担(労務など)を承認したが、三島は認可が下りる前の6月29日に工事開始を命令した。これに会津地方の住民は反発、自由党会津支部もそれを支援して、8月に着工取り消しを求める上申書を出したが、却下されたため、住民たちは若松裁判所に提訴した。県庁は出役、出金を拒否した住民の財産を差し押さえるとともに指導部の逮捕に踏み切った。住民たちは、11月28日、喜多方警察署に押しかけ警官と乱闘になった。(喜多方事件)

③ 警察は関係者を次々と逮捕するとともに、これを機として県内の自由党勢力の一掃に乗り出し、12月、福島県会議長河野広中をはじめとした自由党員を政府転覆を謀ったとして逮捕した。

三島と河野を頭とする自由党の妥協を許さぬ意地のぶつかりあいのような事件であった。

(3) 激化事件註214-3

1881(明治14)年から1884年にかけて自由党系の急進的な活動家たちによる武装蜂起が相次いだ。これらは激化事件と呼ばれる。以下、その主な事件の概要を示す。

- ・秋田事件(1881/5-6); 秋田立志会のメンバーが1881年5月18日と6月8日の2回、活動資金調達のため、富裕層の家に押し入り強盗・殺人を働いた。

- ・福島・喜多方事件(1882/4-12); 上記(2)参照。

- ・高田事件(1883/3); 新潟県の自由党員が大臣暗殺を企てたとして逮捕された。

- ・加波山事件(1884/9); 福島・栃木・茨城の自由党員が栃木県庁開庁式に臨席する政府要人の暗殺を計画したが事前に露顕、茨城県の加波山(かばやま)で蜂起したが逮捕された。

- ・飯田事件(1884/12); 愛知県と長野県の自由党員の蜂起計画が発覚し、一斉に逮捕された。

- ・名古屋事件(1884/12); 名古屋の自由党員、博徒、都市下層民らによる政府転覆のための資金調達を目的とした連続強盗事件。

- ・秩父事件(1884/11); 約1万人の農民が参加した困民党が武装蜂起し、埼玉県秩父郡を一時支配下に置いたが出動した軍隊に鎮圧された。3600人以上が逮捕され、7人が死刑判決を受けた。この事件の指導部に自由党員がいたが、単なる激化事件でも農民騒擾でもない特殊な事件である。

(4) 板垣洋行問題註214-4

自由党を結成(1881年11月)して間もない1882(明治15)年3月頃、後藤象二郎は自身と板垣退助のヨーロッパ行きの計画を伊藤博文、井上馨らに持ちかけた。後藤はこれを機に政府に復帰することを狙い、板垣は同じ頃、伊藤博文が憲法調査の為にドイツに遊学するのに対抗する意図があった※1。

※1 政府側には板垣を外遊させ、発足間もない自由党を切り崩そうという意図があった。(中元「板垣退助」,P103)

外遊費については、井上馨が三井銀行に2万ドルを用立てさせたルートと、板垣が自身の支援者である資産家土倉庄三郎から得たルートの2つがあった。三井ルートは立憲改進党系の新聞「東京横浜毎日新聞」が批判し、自由党はこれに反発して立憲改進党との対立が深まった。

板垣と後藤は1882年11月11日、横浜を発って12月22日フランスのマルセイユに着き、主としてパリに滞在、ロンドンにも足を伸ばした。フランスでは急進社会主義派の政治家ジョルジュ・クレマンソーや小説家のヴィクトル・ユーゴーと面談、ロンドンでは哲学者・社会学者のハーバート・スペンサーと面談している。板垣は言葉がわからず外出も思うようにできないなか、狭くてみすぼらしい部屋で引きこもり状態で過ごしたようだ。後藤はベルリンにいた伊藤博文を訪ねている。

板垣は1883年5月13日パリを発ち、6月22日横浜に帰着した。帰国後の懇親会で板垣は、欧米諸国はアジアを野蛮視していること、不平等条約の改正には欧米人に認められる優れた政体と法律を整備するか、海軍を拡張して欧州人の肝を冷やさせるか、が必要だと述べている。

(5) 自由党解体註214-5

1881(明治14)年11月に結成された自由党(2.1.2項(7)参照)の活動は、十分な成果を出せずに低迷していた。1883年6月に帰国した板垣は、6月24日の帰朝歓迎会で自由党の解党をちらつかせながら、10万円の募金を集めることを要求し、党員の奮起を促した。1884年8月には東京築地に「有一館(ゆういつかん)」という練武場を作り、その開設式で「人間は知識や道徳の上で完全でなく、武力を用いることを完全に止めることはできない」と武力養成の必要を指摘しつつ、革命を完遂するためには深い思慮が必要だとも述べている。

1884年10月になっても募金は集まらず、板垣は解党を主張、10月29日の党大会で解党が決定した。

自由党は1890(明治23)年の第1回衆議院選挙後に立憲自由党として再興される。

他方、立憲改進党も低迷し、党首大隈重信は解党を主張したが、解党に強く反対するメンバーもいて解党はしなかったものの、大隈ら党執行部の多くが脱党し事実上活動は停止した。

このように政党活動を停止に追い込んだのは、集会条例や新聞紙条令の強化などによって言論の自由を厳しく制限した政府の政策が大きく影響している。

コラム 「板垣死すとも自由は死なず」

1882(明治15)年4月6日、板垣退助一行は東海道遊説のために訪れていた(現在の)岐阜市での懇親会終了後、小学校教員の相原尚褧(なおぶみ)に襲撃され、右胸、左胸、左頬に加えて右手と左手を2か所ずつ、合計7か所を刺されたが幸い軽症で済んだ。このとき板垣は相原を睨みつけながら「板垣死すとも自由は死せず」と叫んだと伝えられている。この名言について、板垣本人が述べたのか、誰に向けて言ったのか、言葉はこの通りなのか、テロの直後にこのような発言ができたのか、などの疑問が指摘されている。

中元崇智氏は当時の史料を調べた結果として次のように述べている。

板垣本人が類似の言葉を発していたことはすでに明らかにされている。発言は事件当初の史料により3パターンがあるが、自由党史では犯人に向けて「板垣死すとも自由は死せず」と述べた、とされている。板垣はテロの1年半前から同様の言葉を演説で使っており、とっさの事態でもこの言葉を発せられたと思われる。

(参考文献: 中元崇智「板垣退助」,P93-P95)

2.1.4項の主要参考文献

- 大石眞「日本憲法史」、講談社学術文庫、2020年1月9日

- 牧原憲夫「民権と憲法」、岩波新書、2006年12月20日

- 松沢裕作「自由民権運動」、岩波新書、2016年6月21日

- 久保田哲「帝国議会」、中央公論新社、2018年12月1日(電子書籍)

- 村瀬信一「帝国議会」、講談社、2015年11月10日

- 中元崇智「板垣退助」、中公新書、2020年11月25日

2.1.4項の註釈

註214-1 府県会と政党

大石「日本憲法史」,P87・P112-P113 牧原「民権と憲法」,P50-P53 松沢「自由民権運動」,P139-P146 久保田「帝国議会」、P137-P143 村瀬「帝国議会」,P82-P84

註214-2 福島・喜多方事件

松沢「同上」,P146-163 牧原「同上」,P53-P56 久保田「同上」,P140

註214-3 激化事件

松沢「同上」,P171-P180 久保田「同上」,P140 中元「板垣退助」,P122-P123

註214-4 板垣洋行問題

中元「同上」,P103-P120 松沢「同上」,P163-P167

註214-5 自由党解体

松沢「同上」,P187-P192 中元「同上」,P124-P126 久保田「同上」,P143

{ 民権運動の後退をよく示しているのは、自由党の解党主意書であろう。この主意書は、集会条例・新聞紙条令の強化という状況のもとで、「公党を組織して我邦現時の社会に立つこと」の非常な困難さを訴え、およそ治者と被治者は言路に因りて互に其情意を通ずるものなり。情通ずれば則ち意和し、意和すれば則ち国治まる」べきところ、現状は「言論の未だ全く自由ならざるを以て、言路従ふて幾分の阻礙を覚ゆるあり」と慷慨している。}(大石「同上」,P138)