2.1.2 自由民権運動(1)

自由民権運動は一般的に、「明治初期、人民の自由と権利の伸長を鼓吹した政治運動」(コトバンク〔精選版日本国語大辞典〕) のように定義されるが、当時の自由や権利の概念は現代の感覚とはかなり異なっており、「近世身分制社会にかわる新しい社会を自分たちで作りだそうとする運動」(松沢裕作「自由民権運動」,Piii) とする方が当を得ている。つまり、身分制社会が解体されたことによって居場所を失った士族などが新たな拠り所を求めた運動である。

一般に、自由民権運動の起点は1874年の民撰議院設立建白書とされ、終点については80年代半ばとする説と、90年代初頭までとする説がある。ここでは84年の自由党解党あたりまでを対象とし、本項で起点から明治14年の政変(1881年)の前までを、その後を2.1.4項で記す。

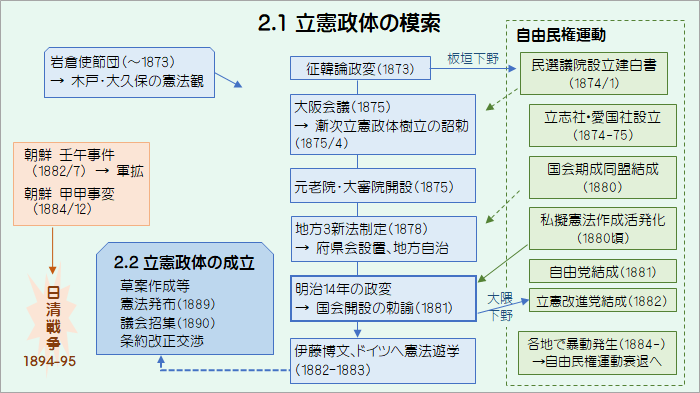

図表2.1(再掲) 立憲政体の模索

(1) 民撰議院設立建白書

1874(明治7)年1月17日、征韓論に破れて下野した元参議4名(板垣退助、後藤象二郎、江藤新平、副島種臣)らが、国民の選挙にもとづく民撰議院を設立し、国民が政治に関与できるよう要求した「民撰議院設立建白書」を政府に提出した。詳しくは2.1.1項(2)を参照。

(2) 立志社の設立註212-1

東京で民選議院設立建白書を提出した後、板垣退助は高知に戻り、1874(明治7)年4月に立志社を設立した。立志社の目的は、廃藩置県や秩禄処分で安定した収入を失った士族たちを救済するとともに、その政治的影響力を維持することであり、高知県庁とのコネを使って士族に対して資金貸与を行うほか、製茶業や商社のような事業も行い、学校も作った。

立志社は台湾出兵に兵を出そうとしたり、西南戦争で西郷軍を支援する機会を狙っていたりもした。

(3) 様々な結社註212-2

明治初期には、様々な結社が全国に設立され、それらが自由民権運動の担い手になっていった。その数は2000社以上という推定もある。以下、そのうちいくつかを紹介する。

交詢(こうじゅん)社_都市知識人の結社

交詢社は、福沢諭吉と慶應義塾出身者を中心に1880(明治13)年1月に結成された。「知識を交換し、世務を諮詢する」、すなわち様々な情報の交換や人々が直面する問題について相談しあうことを目的としていた。政治問題を議論することは禁じられていたが、社員有志による演説や討論は認められており、1881年4月には社員の手による憲法私案が発表されて政府にも大きな影響を与えた。

嚶鳴(おうめい)社_官吏たちの結社

嚶鳴社は、1874年に司法省の官吏 沼間守一らが開いた「法律講習会」を1877年に「嚶鳴社」として発展させたもので、政治・法律・経済・宗教など多岐にわたるテーマについて演説会を中心に活動した。また1879年11月からは「東京横浜毎日新聞」も発行している。嚶鳴社の中心的なメンバーは現役の官吏たちであった。

筑前共愛会_地域ぐるみの結社

筑前国を構成する15の郡から選出された委員による一種の民会組織である。共愛会は地元での自主的な民会組織がそのまま国会開設運動の主体となることを目指していた。

群馬県の結社連合

群馬県は養蚕・製糸業の盛んな地域で、商工業関係者が経済問題を軸に据えた結社を立ち上げる一方、旧士族も県内各所で結社を立ち上げていた。これらが結社連合として結びつき、国会開設運動に向かっていった。

(4) 愛国社

愛国社創設註212-3

木戸・大久保・板垣らが会した大阪会議の直後、1875(明治8)年2月22日、大阪で愛国社の創立大会が開かれた。愛国社は全国の結社の連合体となることを目ざした組織だったが、参加者64名中、高知の立志社と徳島の自助社からの参加者が50名を占め、その他は九州、中国、北陸から数名の参加があっただけで、本格的な活動が行われないまま自然消滅した。

愛国社再興註212-4

西南戦争後の1878(明治11)年4月、立志社は自由民権派結社の再結集のため、「愛国社再興趣意書」を発表し、同年9月大阪で再興第1回大会が開かれた。出席者は西日本に限定され、活動内容についての共通の了解も得られず、愛国社の再興を宣言するだけで終わった。

翌1879年3月に大阪で第2回大会が開かれ、名古屋からの参加があったものの依然として西日本中心で、委員の選出方法や費用分担の議論が中心で、活動に関する議論はなかった。

しかし、1879年11月に大阪で開かれた第3回大会では、福島・茨城など東日本から農民結社も参加し、国会開設の願望書を提出することが決定した。願望書は愛国社のみならず愛国社以外からも「広く天下の有志」を募って提出することになった。

これを画期として自由民権運動の本格的な展開が始まることになる。

(5) 国会期成同盟註212-5

国会期成同盟第1回大会

上記の愛国社第3回大会の決議に基づき、1880(明治13)年3月15日、愛国社に非加入の結社を含めて100名を超える人々が大阪に集まって国会開設を求める大会を開いた。これは愛国社の大会ではなく、国会期成同盟の第1回大会となる。大会では国会開設願望書について議論された。国会の開設は人民の権利として当然のものであり、明治政府はこの採否を決定する立場にない、天皇にその権利を実現するものとして提出することになった。

集会条例

明治政府は議会開設の主導権を彼らに握らせまいとして、1880年4月5日、集会条例を公布し即日施行とした。この条例は、政治に関する事項を講談論議するため公衆を集める行為や政治結社の結成を認可制とし、国安に妨害ありと認められる場合は結成を認めないとする法令であり、1875年に公布されていた讒謗(ざんぼう)律・新聞紙条令※1と合わせて治安立法が出そろったことになる。

期成同盟の大会はさっそくこの条例の適用を受け、4月9日解散命令を受けた。議事をほぼ終了していたので大会に大きな影響はなかったが、愛国社は対応を迫られた。4月15日、愛国社は大阪府に結社届を出したが、9月になって不認可の通知が届き、愛国社は消滅を余儀なくされた。

※1 讒謗律は、誹謗・中傷などにより他人の名誉を棄損することを禁止する法で、相手が天皇・皇族や官吏の場合重罰が課せられた。新聞紙条令は、新聞紙・雑誌の発行を許可制とし、政府を変壊し国家を転覆する論を載せ騒乱を煽動する者に禁獄刑などを科すもの。

国会開設願望書の提出

1880年4月17日、期成同盟を代表して立志社の片岡健吉と東北の民権運動家河野広中の二人が、太政大臣を訪れて国会開設願望書を提出したが、太政大臣は建白書の受付機関である元老院に提出すべき、として受理しなかった。片岡・河野は、国会開設は天皇に要望するものなので、太政大臣から天皇に伝達すべきだ、と食い下がったが、太政大臣は認めず、やむをえず元老院に願望書を提出したが、5月8日、元老院は建白書でない願望書を受け取ることは出来ない、と願望書を返却した。

(6) 国会期成同盟第2回大会註212-6

集会条例で国会期成同盟は規制対象にならなかったので、1880年11月10日に第2回大会が開かれた。この大会では今後の活動方針について2つの側面から議論された。

1点目は、国会開設の再請願は行わずに「私立国会」の開設に向けて活動する、というもので、この大会を私立国会の第一歩として、政府に先んじて国会開設をリードしようとした。愛国社系がこれを主張したが、非愛国社系が反対して実現しなかった。ただ、再請願も行わないことになった。

2点目は、国会期成同盟を政党化すべきか否か、である。政党結成は愛国社系でも非愛国社系でも意見が分かれた。最終的に政党は国会期成同盟とは別の組織とすることになった。

この大会で改めて議決された「国会期成同盟合議書」では、翌年10月1日に再度会議を開くこと、その会議には各地域の戸数の過半数を組織して参加すること、各組織が憲法案を持参することが記されており、憲法制定会議のようなものが想定されていた。

(7) 自由党の結成註212-7

国会期成同盟は第2回大会終了後、政党結成の準備と憲法制定のための議会(私立国会)を開催する準備を進めていたが、憲法制定議会の開催は不可能と判断し、1881(明治14)年10月1日から開催された第3回大会は自由党結成の場となった。

愛国社系グループはすでに新政党の規約の原案を作成しており、新党結成に賛同する者だけで自由党の結成が決められた。10月29日には役員選挙が行われて板垣退助が総理に選出され、11月9日、日本初の本格的政党である自由党が発足した。

政府は明治14年の政変直後の10月12日、1890(明治23)年に国会を開設する、という勅諭を発表しており、国会期成同盟の活動は終焉を迎えた。

(8) 私擬憲法註212-8

自由民権運動は議会の設置要求が先行したが、それより先に憲法を制定する必要があることに活動家たちも気づき始め、1880年頃から、民権家たちがそれぞれ独自の憲法案を作る動きが活発化していった。こうした憲法案を「私擬憲法」と呼び、大日本帝国憲法発布前の国家構想としての草案や元老院草案などを含めると101種に及ぶことが確認されている。

これらの憲法案の多くは、天皇による立憲君主制、3権分立、納税者(男性)による選挙、議会による行政の牽制などをうたっているが、基本的人権の尊重を強調したものもあり、現代にも通じる先進的な憲法案も少なくなかった。残念ながら、明治憲法はこれらに比べるとかなり守旧的なものになった。

以下、その代表的な私擬憲法を紹介する。

嚶鳴(おうめい)社憲法草案

1879年に作成され、以降の私擬憲法で参照されることが多かったのが都市知識人の結社である嚶鳴社の憲法草案である。君主を「皇帝」と称し、女帝も認めた。立法権は皇帝と上下両院から成る国会に属し、上院は華族などから皇帝が任命、下院は所定の財産がある者による選挙で選ばれ、議院内閣制をとる。法の下の平等、財産権、結社・集会・演説・出版の自由など人権保障の規定が掲げられている。

交詢(こうじゅん)社の私擬憲法案

福沢諭吉の高弟たちによって1881年4月に発表された憲法私案で、イギリス流の議院内閣制と2大政党制を前提としたものである。議会は2院制で、華族などの特選議員及び各府県から公選された2名の議員で構成される元老院と、人口8万人ごとに選出される国会院からなり、首相は天皇が衆庶の望をふまえて議院から選任する。天皇は統治権のほか統帥、国防、外交の大権を持っているが、その行使は内閣に委ねられ、今日の象徴天皇制に近い議会制民主主義を提唱していた。大隈重信がこれに基づく憲法案を政府に提示したことをきっかけにして明治14年政変が起きて大隈は失脚し、明治憲法もプロイセンの憲法をベースにすることが決定した。政府が最も対抗意識を示した憲法案だが、明治憲法に使われている文言はここで使われているものが多く、その意味でも大きな影響を与えた憲法案である。

立志社の日本憲法見込案

君主は「帝王」と称され、女帝は排除されている。議会はフランス流の一院制で、法案の起草も議会に委ねられ、宣戦・講和の権限も議会に属し、議会の地位が高い。議員は各選挙区から選出され、議決は過半数ではなく3分の1以上となっている。人権規定が詳細で「国民は非法不正に抗するの権理を有す」という抵抗権の規定を持つ。

植木枝盛の憲法案

植木枝盛(えもり)は土佐出身の立志社に所属する民権活動家であり、彼が1881年8月以降に起草したみられる憲法案は人権を極めて重視したものになっている。

日本を70州からなる連邦制国家とし、主権在民、各州の自治権を強調する。君主を皇帝と呼び、女帝を排除せず、国会は1院制ですべての納税者が選挙権・被選挙権を持つ。議院内閣制は取らず、立法官と行政官の兼職は禁止。植木案の最大の特徴は人権重視であり、国家の法規則は個人の自由権利を守るためにあるのだという原則のもと、詳細な人権規定がある。他の私擬憲法や明治憲法が「法律に定める場合は…」などという留保付きの保護であるのに対して、植木草案はこうした制約を一切つけていない。死刑廃止もうたっている。

五日市憲法

東京都西多摩郡五日市町で発見されたもので、小学校教師の千葉卓三郎を中心に地元の知識人たちが嚶鳴社の草案を参考にして作成したものと推定されている。立憲君主制・三権分立だが、国会の権限が強く、政府の政策を拒絶する権限を持つ。その国会よりも強いのが地方自治権である。この草案の最大の特徴は、植木枝盛案と同様に人権擁護である。国の法律は人間が持つ権利や自由を護るためのものであるとの大原則を掲げ、法の前の平等、宗教・思想・言論などの自由、教育の権利と自由、などを保障している。

2.1.2項の主要参考文献

- 松沢裕作「自由民権運動」、岩波新書、2016年6月21日

- 中元崇智「板垣退助」、中公新書、2020年11月25日

- 久保田哲「帝国議会」、中央公論新社、2018年12月1日(電子書籍)

- 坂野潤治「明治憲法史」、ちくま新書、2020年9月10日

- 明治維新史学会「講座 明治維新 第5巻」(講座#5)、有志社、2012年11月10日

- 牧原憲夫「民権と憲法」、岩波新書、2006年12月20日

- 大石眞「日本憲法史」、講談社学術文庫、2020年1月9日

2.1.2項の註釈

註212-1 立志社設立

松沢「自由民権運動」,P50-P56 中元「板垣退助」,P58-P61

{ 高知出身の岩崎長武が県令をつとめる高知県では、県庁の与党として行動する余地が残されていた。彼らはこの余地を利用して政治勢力としての高知士族集団の維持をはかり、政治権力への復帰の足がかりにしようとした。立志社の運動は政治権力に"わりこむ運動"だったのである。}(松沢「同上」,P55-P56)

註212-2 様々な結社

松沢「同上」,P77-P89

註212-3 愛国社創設

松沢「同上」,P62 久保田「帝国議会」,P58

註212-4 愛国社再興

松沢「同上」,P73-P76・P100-P102 久保田「同上」,P88-P90 中元「同上」,P80-P82 牧原「民権と憲法」,P7

註212-5 国会期成同盟

松沢「同上」,P100-P111 久保田「同上」,P94-P98 中元「同上」,P82-P83 牧原「同上」,P14-P16

註212-6 国会期成同盟第2回大会

松沢「同上」,P112-P116 久保田「同上」,P99 牧原「同上」,P17

註212-7 自由党の結成

松沢「同上」,P120・P137-P138 中元「同上」,P89-P90 牧原「同上」,P17

註212-8 私擬憲法

- ・全体; 新井「自由民権運動と憲法論」/講座#5,P20-P22 牧原「同上」,P40-P43

- ・嚶鳴社憲法草案; 松沢「同上」,P121-P122

- ・交詢社の私擬憲法案; 坂野「明治憲法史」,P22-P27 久保田「同上」,P109

- ・立志社の日本憲法見込案; 久保田「同上」,P111 松沢「同上」,P124

- ・植木枝盛の憲法案; 松沢「同上」,P123 久保田「同上」,P111 新井「同上」/講座#5,P22-P27

- ・五日市憲法; 松沢「同上」,P125 新井「同上」/講座#5,P27-P28