第2章 大日本帝国

この章では、明治維新後、天皇が大権を持つ立憲政体を確立し、日清・日露の戦争を経て、列強の仲間入りを果たす時期を対象とする。この時代は世界的にも帝国主義全盛の時代であり、近代日本が最も輝いた時代と言ってよいのではないだろうか。

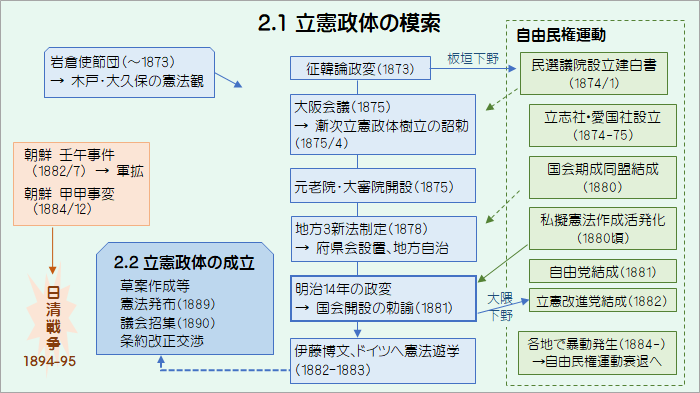

2.1 立憲政体の模索

立憲政体構築へ向けた動きは、岩倉使節団帰国後からはじまり、自由民権運動の後押しを受けながら、1889(明治22)年に大日本帝国憲法発布、1890(明治23)年に第1回帝国議会が召集されて、立憲政体による政治が始まる。この節では、1881(明治14)年の政変などにより、立憲体制の方向が固まるまでの期間を対象とする。

2.1.1 立憲政体へ官民始動

岩倉使節団から帰国した大久保利通、木戸孝允、伊藤博文などは、日本を欧米列強と並び立つ国にするためには、三権分立を前提とした憲法を制定し、国会を通して国民の声を国政に反映させる立憲政体の導入が不可欠であることを知り、大阪会議(1875年)を契機にその動きを本格化させる。

この項では岩倉使節団帰国後から、地方3新法制定で地方自治の制度が動き始めるまでの明治政府の動きを見ていく。

図表2.1 立憲政体の模索

(1) 木戸と大久保のヴィジョン

木戸孝允と大久保利通は、岩倉使節団から帰国して間もないころ、欧米での体験をもとに、立憲政体に関する意見書を出している。

木戸の意見書註211-1

木戸は1873(明治6)年7月23日に帰国後、憲法意見書を朝廷に上奏し、10月には同趣旨のものを新聞雑誌に公表している。以下は木戸の意見書の概要である。

国の興廃はその国の憲法のありかたにかかっている。また、国家の独立と富強は、ひとりの統治者のもとに国民が結集しているところでよく保障されている。文明が広く行き渡っているとはいえない現下の日本では、天皇の英断と政府有志による実施によって善導していく必要がある。

木戸は天皇と有司による専制を是認し、独裁の憲法が必要だと言う。ただし、独裁は国民の信認に支えられて行われるべきもので、君主の専制を保持するためのものではなく、民意を尊重し、国民の団結を促すものでなければならない。木戸は独裁の憲法の先に君民同治の立憲君主制を描いていた。

大久保の意見書註211-2

政府は1873(明治6)年11月、伊藤博文と寺島宗則に政体の取調を命じた。大久保のその際、自らが作った立憲政体に関する意見書を伊藤に手交したという。以下は大久保の意見書の概要である。

国の政治の仕組みは、その国の文化や国民性などによって形成されていくものであり、我国の土地風俗人情時勢に随ってなされるべきである。内治を優先し、国家の基盤を定めることが急務であり、そのためにまずなされるべきは「定律国法」=「憲法」の制定にほかならない。そして政体は「君民共治」にすべきであり、憲法を定めるのは、君権と民権相互の権限を画定し、各々が公を私物化しないようにするためである。万世一系の皇室という我が国の伝統を護持し、国民の開化の程度に合わせた憲法にする、伊藤博文の言う「漸進主義的立憲政治論」なのである。

木戸は当面、独裁体制を主張するが、将来は大久保と同様に君主と人民の「同治・共治」を目指しており、両者の意見に大きな相違はない。なお、大久保はこの後、殖産興業に注力することになる。

(2) 民撰議院設立建白書註211-3

1874(明治7)年1月17日、前年10月に征韓論に破れて下野した元参議4名(板垣退助、後藤象二郎、江藤新平、副島種臣)と元官吏4名(古沢滋、岡本健三郎、小室信夫、由利公正)を加えた8名は、「民撰議院設立建白書」を政府に提出した。建白書は、藩閥政府の有司(官僚)専制を厳しく批判し、国家の崩壊に繋がると指摘した上で、この危機を救うためには納税者による選挙に基づいた民撰議院を設立し、国民が政治に関与できるようにすべきである、と主張する。建白書起草の中心にあった古沢は、この直前までイギリスで議会政治を学んでおり、この建白書もイギリス風の自由・民主主義的なものであった。

建白書の内容は翌日の新聞で公表され、大きな反響を巻き起こした。論点は大きく2点あり、1点目は提出の直前まで政府のメンバーであった人たちが有司専制を批判する資格があるのか、であり、2点目は民衆の知識水準が民撰議院を機能させるにはまだ十分に成熟していない、というものであった。福沢諭吉は民撰議院設立が人々に自由とは何かを認識する契機になるととらえる一方で、議会開設前に地方民会の設立を先行させ、人々に身近な自治問題を手始めに演説や討論の習慣を付けさせるべきだと述べている。

民撰議院設立建白書は、自由民権運動の出発点になるとともに、政府に立憲政体に向けた動きを迫るきっかけとなった。

(3) 漸次立憲政体樹立の詔勅註211-4

1875(明治8)年の1月から2月にかけて、大久保利通、木戸孝允、板垣退助を中心にして行われた大阪会議のそもそもの目的は、台湾出兵問題で参議を辞任していた木戸を参議に復帰させるためであった。木戸は復帰の条件として立憲政体への移行と板垣の参議復帰などを申し入れ、大久保はそれを了承、木戸と板垣が参議に復帰するとともに、立憲政体に向けた具体的な行動として元老院の設置などが決定した。(大阪会議の詳細については1.8.4項を参照)

これを受けて1875(明治8)年4月14日に「漸次立憲政体樹立の詔勅」が出された。立憲政体を漸進的に導入するという方針のもと、三権分立を目指して、立法権を担う元老院、民意を通じるための地方官会議、司法権を担当する大審院(最高裁判所)の創設が謳われた。

(4) 元老院の開設註211-5

元老院議官(議員)の選任ならびに運用ルールを定めた元老院章程の制定は、大阪会議後に新設された「政体取調掛」に任命された木戸、大久保、板垣、伊藤によって行われた。当初、島津久光を元老院議長にするという案もあったが、反対の声が多くて流れ、副議長の後藤象二郎が議長を代行することになった。

1875(明治8)年7月5日、華族、官吏、学識者から選ばれた23名で、元老院はスタートした。

元老院は法令の制定や改正を審議し、建白書を受納する機関とされたが、太政官から送られて来た法案を審議して修正意見を提示することはできたが、それを採用するかどうか判断するのは太政官であり、元老院の立法府としての権限は著しく制約されていた。

なお、元老院は第1回帝国議会が召集される前月1890(明治23)年10月に閉院された。

(5) 元老院による憲法草案策定註211-6

1876(明治9)年9月、元老院は憲法起草の勅命を受けてわずか1カ月で86か条の憲法合草案を策定したが、政府首脳の承認は得られなかった。

元老院はその後1878年8月に第2次案、1880年12月に第3次案が提示されたがいずれも政府は却下した。これらの憲法草案は英・仏・独・墺・伊・米などの憲法を参考にして作成されたもので、{ 比較憲法的にみると当時の立憲君主制のスタイルをかなり取り入れた草案 }(大石眞「日本憲法史」,P94) となっていたが、いずれも政府(岩倉や伊藤)は却下した。政府としては、憲法起草の主導権を政府自身が確保するため、元老院から憲法起草の任務を解除することが必要だった。

(6) 大審院の開設註211-7

「漸次立憲政体樹立の詔勅」(1875年4月14日)の後まもなく、大審院が開設された。大審院は現在の最高裁判所に相当する。1872年以来、地方では府県裁判所の設置が始まっていたが、全国的に完備されていたわけではなく、判事職も行政官吏が兼任する場合が多かった。しかし、大審院開設の翌年、府県裁判所は廃止され、全国23か所に地方裁判所が設けられたことにより、行政から独立した裁判所として整備された。

(7) 地方官会議註211-8

地方官会議とは、政府から任命された各地方長官(府知事・県令)で構成され、「地方行政上の諸問題」を議論する会議であり、1874年に開催が計画されたが台湾出兵のために中止されていた。

「漸次立憲政体樹立の詔勅」後、「政体取調掛」の4人の参議(木戸、大久保、板垣、伊藤)は元老院を上院、地方官会議を下院に見立てていたらしいが、その位置付けが明確にならないまま、1875年6月20日、各府県から約60名が出席し木戸孝允を議長として7月17日まで開催された。議題は、道路・堤防・橋梁、地方警察、地方民会、貧民救助方法、小学校設立等などであったが、この会議での多くの決議にかかわった内務省は財源などを理由にその実現には消極的であった。

地方官会議はこの後、1878年と1880年の2回開かれている。

(8) 地方3新法註211-9

民撰議院はまず地方議会から実現すべし、という意見は木戸孝允をはじめとして政府内で有力だった。これを実現したのが、郡区町村編制法、府県会規則、地方税規則の3法令(地方3新法)であり、1878年4月の第2回地方官会議で採択され、同年7月に公布された。これら3法令全体で次のようなことを規定しており、我が国の地方自治の始まりを告げた法令とされている。

府県レベルの財政として地方税が創出され、その予算を審議する権限を府県の議会に与えた(今日の条例のような規則を定める権限はなかった)。府県会議員の被選挙権は地租10円以上の25歳以上の男子に、選挙権資格は地租5円以上を納める満20歳以上の男子に与えられた。

府県会は翌1879年3月の東京府会を皮切りに相次いで開会され、自由民権派の議員が続々と誕生していった。

2.1.1項の主要参考文献

- 瀧井一博「増補 文明史のなかの明治憲法」、ちくま学芸文庫、2023年3月10日

- 一坂太郎「木戸孝允」、講談社、2010年7月20日

- 松沢裕作「自由民権運動」、岩波新書、2016年6月21日

- 久保田哲「帝国議会」、中央公論新社、2018年12月1日(電子書籍)

- 大石眞「日本憲法史」、講談社学術文庫、2020年1月9日

- 中元崇智「板垣退助」、中公新書、2020年11月25日

- 坂野潤治「明治憲法史」、ちくま新書、2020年9月10日

- 明治維新史学会「講座 明治維新 第12巻」(講座#12)、有志社、2018年8月30日

- 牧原憲夫「民権と憲法」、岩波新書、2006年12月20日

2.1.1項の註釈

註211-1 木戸の意見書

瀧井「増補 文明史の中の明治憲法」,P82-P85 一坂「木戸孝允」,P79-P81

註211-2 大久保の意見書

瀧井「同上」,P90-P93

註211-3 民選議院設立建白書

松沢「自由民権運動」,P39-P45 久保田「帝国議会」,P56-P65 大石「日本憲法史」,P65-P66 中元「板垣退助」,P53-P55 坂野「明治憲法史」,P19-P21

{ 木戸が恐らく憲法問題について、グナイスト※から講和を聞き、感銘している… 木戸が求めていたものは、統治機関たる「行政府」内部規律の確立であり、板垣らの要求は「行政」を外部から規制する「立法府」の設立だったのである。}(坂野「同上」,P18-P19) ※グナイストは、のちに伊藤博文が教えを受けることになるドイツの法学者

{ 板垣らの目的は、民撰議院という魅力的なポスト身分制社会の構想を掲げることで、権力復帰をはかるという点にあった。}(松沢「同上」,P55)

註211-4 漸次立憲政体樹立の詔勅

勝田「立憲国家と明治維新」/講座#12、P103-P104 大石[同上],P68-P70

詔勅の文面は以下の通り。

{ 朕今誓文の意を拡充し、ここに元老院を設け、以て立法の源を広め、大審院を置き以て審判の権をかたくし、又地方官を召集し以て民情を通じ公益を図り、漸次に国家立憲の政体を立て、汝衆庶と倶に其慶(よろこび)に頼らんと欲す。}(大石「同上」、P68)

註211-5 元老院の開設

久保田「同上」,P69-P80・P212 大石「同上」,P77-P81

註211-6 元老院による憲法草案策定

大石「同上」,P81-P82・P92-P94 牧原「民権と憲法」,P38-P39 勝田「同上」/講座#12,P104-P106

大石氏は元老院に憲法草案起草の勅語がくだったことに首をかしげている。

{ すでに元老院は「議法官」たる地位・権限を疑われるほどに格下げされていた。のみならず、その時、… 有力参議はすべて北海道巡視中であり、参朝していたのは岩倉・大久保などにすぎなかった。このことを思うと、この国憲案起草の勅命はいかにも唐突で、何か不自然なものを感じさせる。この点については、岩倉の憲法観が関係しており、「国憲」を聖徳太子の憲法や律令格式などのようなものと理解し、「西洋の憲法についての十分な認識がなかった」という事情があったのかもしれない(島善高編「元老院国憲按編纂史料」32頁)。}(大石「同上」,P82)

註211-7 大審院の開設

大石「同上」,P75-P76

註211-8 地方官会議

久保田「同上」,P54・P81 大石「同上」,P71-P72

註211-9 地方3新法

大石「同上」,P72-P73 久保田「同上」,P91-P92 松沢「同上」,P139-P141

{ 3新法が制定されたのは、政府が民権派の先手を打ったためではない。政府は身分制社会解体後の地方統治を進めるために、何らかの形で府県レベルでの財政システムと、それを動かすための意見集約の場を必要としていた。3新法は政府の側の実務上の必要から生まれた法律である。}(松沢「同上」,P140)