1.8.8 士族の反乱

新政府が推し進めた幕藩制や身分制の解体など近代化政策の影響を最も強く受けた武士たちは、反乱という形で武力に訴えるだけでなく、自由民権運動を起こして政府と対峙した。また、武士ほどではないが、農民たちも地租改正など新政府の政策に反発して一揆を起こしたが、この両者が連携することはほとんどなかった。

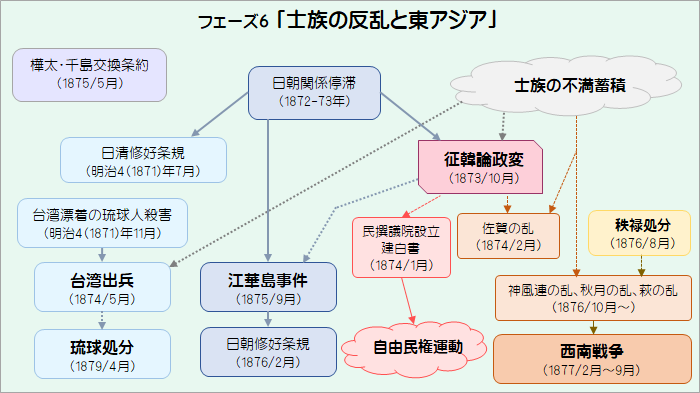

図表1.28(再掲) フェーズ6「士族の反乱と東アジア」

(1) 士族の特権の解消註188-1

明治2(1869)年6月、版籍奉還と同時に公卿・諸侯(藩主)は「華族」となり、武士は一律に「士族」と称されることになったが、この時点では身分制度に大きな変化はない。変化が現れたのは、明治4(1871)年7月の廃藩置県で、藩主と士族との間の主従関係が断ち切られるとともに、多くの身分的特権が廃止された。

- ・戸籍法により、国民を身分別ではなく居住地別に編成

- ・平民の乗馬の許可

- ・散髪・脱刀の自由化

- ・無礼打ち等の禁止

- ・華士族・平民相互の婚姻を自由化

- ・穢多非人の称廃止

- ・在官以外の華士族卒の職業選択を自由化

続いて1873(明治6)年には、徴兵令が布告されて平民も軍務につくことになり、職業としての武士が否定された。1876年になると廃刀令が出て帯刀が禁止され、秩禄処分によって俸禄がなくなったため、農業や商業など別の職業に転身せざるを得なくなった。

(2) 自由民権運動のはじまり

民撰議院設立建白書註188-2

征韓論政変(1873年10月)の翌年早々、1874(明治7)年1月17日、板垣退助ら8名は政府に「民撰議院設立建白書」を提出した。提出者8名のうち4名は征韓論政変で下野した元参議(板垣退助、後藤象二郎、江藤新平、副島種臣)で、他の4名は海外渡航経験のある元官吏(由利公正、岡本健三郎、小室信夫、古沢滋)である。

建白書は次のように言う。

現在権力を握っているのは、天皇でも人民でもなく"有司”である。そのため、朝出暮改の情実政治が行われ、国家崩壊の危機に直面している。これを救うには選挙によって議員を選ぶ民撰議会を開設するしかない。そもそも租税を納めている人民には施政に関与する権利がある。この権利を保障してやれば、人々は政府の施策を責任をもって引き受けるようになり、強い国家が生まれる。

大久保政権を"有司"専制であると非難し、その権力を制限するために国会を開かなければならない、と主張している。"有司"専制という言葉はこの後、士族による政府批判のスローガンになっていく。

また、建白書の内容は新聞に掲載され、新聞の投書欄を舞台として論争が展開され、いわゆる自由民権運動の出発点となった。

結社の設立註188-3

高知に帰った板垣退助は、1874(明治7)年4月に立志社という士族を対象にした政治結社を設立した。結成当時の立志社の活動は政治活動というよりも、士族の没落を防ぐための起業支援や働く場の提供など経済的な支援活動に重点が置かれた。

結社は全国で多数―2000社以上という説もある―設立されたが、勉強会・読書会のようなものや立志社のように経済的な扶助機能も持つもの、政治活動をする/しないものなどがあり、藩という帰属母体を失った士族たちの受け皿となっていった。

こうした地域別結社を全国的に統合する結社連合のようなものもできた。1875(明治8)年2月、大阪で愛国社の創立大会が開かれた。愛国社は立志社と名東県(現在の徳島県と淡路島)の自助社を中心とした結社連合組織で、のちに「国会期成同盟」を経て、「自由党」という政党に発展していくことになる。

(3) 士族の反乱と自由民権運動註188-4

士族反乱という反動的な行動とそれと正反対の革新を目指す自由民権運動が、同じ士族たちによってくり広げられたことをどう理解すればよいのか。歴史学者の猪飼隆明氏は、士族反乱で掲げられた檄文などにある決起の目的を分析した上で、共通するのは有司専制の打破であることを指摘し、これが自由民権運動が目指すものと同じであることを指摘している。

それまで支配層として君臨してきた武士たちが、激変する社会環境に反発し、様々な形をとってその憤懣を時の権力者たちに向けたということであろう。

(4) 佐賀の乱註188-5

征韓論政変(1873年10月)の頃、江藤新平の出身地佐賀では、不平士族たちが封建体制への復帰を主張する「憂国党」と征韓論を主張する「征韓党」を結成していた。征韓党の中島鼎蔵らは1873(明治6)年11月に鹿児島を訪れ、西郷にともに征韓を断行するよう要請したが拒否されたため、中島らは上京して江藤に指導を仰いだ。江藤は板垣の制止を振り切って、民撰議院建白書(1874年1月17日)に署名した翌日、佐賀に向かった。

1873(明治6)年は凶作で、12月に予定されていた家禄の支給が延期を重ねていた。これにいら立った憂国党士族が1874年2月1日、公金の管理を任されていた小野組の出張所におしかけて紙幣を掠奪した。この事件は2月3日に東京の大久保のもとに届き、大久保は4日に鎮台兵の出動を決め、10日には軍事指揮権から警察・裁判権にいたる広範な権限を委任されて東京を発った。

佐賀では2月13日、不平士族約12千人が征韓の断行と士族特権の維持を叫んで決起、佐賀城を占拠したが、政府軍は反撃して2月28日に佐賀城を奪回した。江藤はこの渦中に戦線を脱して鹿児島に向かい、西郷に支援を求めたが西郷は拒否、やむなく四国の宇和島に渡り徳島に向けて逃走中に逮捕された。

江藤は佐賀の裁判所で梟首(きょうしゅ=さらし首)の判決を受け、4月13日に処刑された。

(5) 3つの士族反乱註188-6

1876(明治9)年10月、士族反乱が立て続けに3件起きた。

神風連の乱

10月24日、熊本の敬神党193名が蜂起し、熊本県令や熊本鎮台司令長官など県庁と鎮台の幹部多数を殺害したが、翌日には鎮台兵によって鎮圧され、多くは自決した。敬神党(神風連)は、神秘主義的な神道の信奉者で政府の欧化主義に反抗し、特に廃刀令に強く反発して銃火器を持たずに刀と槍だけで襲撃した。

秋月の乱

福岡の秋月では10月27日、230名あまりが敬神党に呼応して小倉の鎮台分営を襲った。萩の前原らと合流する予定だったが、連携する予定だった小倉藩の豊津士族が動かず、2日後に鎮台分営兵によって鎮圧された。決起に際しては、専制と国威の低迷を嘆いている。

萩の乱

続いて10月28日、山口県の萩で元参議の前原一誠が約300名(諸説あり)を率いて挙兵したが11月8日には鎮圧され、前原は死刑に処せられた。地租改正や秩禄処分、樺太千島交換条約や征韓論の拒否などに反対している。

(6) 地租改正反対一揆註188-7

新政府発足後、百姓一揆はそれ以前より増加傾向にあったが、徴兵令が布告された1873(明治6)年はひとつのピークを迎えていた。

その1873年の7月に地租改正法※1が公布され、従来、米の収穫量に応じて現物の米で納めていたものをその土地の価値(地価)に応じて貨幣で納めるよう改訂し、土地の広さの測量などが終った地域から順次適用を始めた。農地の地価は過去5年間の平均米価をもとに算出されたが、1876(明治9)年は米価が下落したため、米価より高い地価で税を納めることになり、農民の怒りが爆発した。

最初の地租改正反対一揆は1876年11月末、茨城県で勃発し12月11日まで続いた。12月19日、三重県南部で発生した「伊勢暴動」と呼ばれる一揆は三重県全域に拡大し、さらに愛知・岐阜・堺に及ぶ空前の大一揆となったが、12月下旬に鎮圧された。

政府は不平士族と農民一揆が結びつくことを恐れ、翌1877年1月に地租を地価の3%から2.5%に下げる、などの措置を行った。

※1 地租改正法については1.7.5項(1)を参照。

1.8.8項の主要参考文献

- 落合弘樹「秩禄処分」、講談社学術文庫、2015年12月10日(原本は1999年)

- 勝田政治「大政事家 大久保利通」、角川文庫、2015年3月25日(原本は2003年)

- 瀧井一博「大久保利通」、新潮選書、2022年7月25日

- 明治維新史学会「講座 明治維新 第4巻」(講座#4)、有志舎、2012年3月20日

- 松沢裕作「自由民権運動」、岩波新書、2016年6月21日

- 小川原正道「西南戦争」、中公新書、2007年12月20日

- 宮地正人「幕末維新変革史(下)」、岩波現代文庫、2018年11月16日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

1.8.8項の註釈

註188-1 士族の特権の解消

落合「秩禄処分」,P104-P105 宮地「幕末維新変革史(下)」,P344-P345

註188-2 民撰議院設立建白書

松沢「自由民権運動」,P39-P43 勝田「大政事家 大久保利通」,P196-P197

註188-3 結社の設立

松沢「同上」,P49-P63

註188-4 士族の反乱と自由民権運動

猪飼「近代化と士族_士族反乱の歴史的位置」/講座#4,P91-P120

註188-5 佐賀の乱

勝田「同上」,P198-P200 小川原「西南戦争」,P11-P13 落合「同上」、P160 瀧井「大久保利通」,P313-P320

{ 【江藤の】さらし首という過酷な刑にせめて切腹でもさせてあげればよかった、なぜ同志として情けをかけなかったのかと西郷に詰め寄る者もいたが、西郷はこれを聞いて憮然とし、三千の兵を見殺しにして逃げてくるような男にそんな必要はない」(「鹿児島百年」)と言ったと伝えられている。}(小川原「西南戦争」、P13)

註188-6 3つの士族反乱

落合「同上」,P212 小川原「同上」,P34-P36 勝田「同上」,P234-P235 猪飼「同上」/講座#4,P103-P106

註188-7 朝鮮の方針転換

勝田「同上」,P164-P165