1.8.7 秩禄処分

秩禄とは、華族・士族に支給されていた家禄(≒給与)と維新功労者に付与された賞典禄を総称したもので、秩禄処分はこれらを廃止する処置のことである。1876(明治9)年8月に実施され、武士という身分は事実上なくなった。ここでは、そこに至る経緯と結果について述べる。

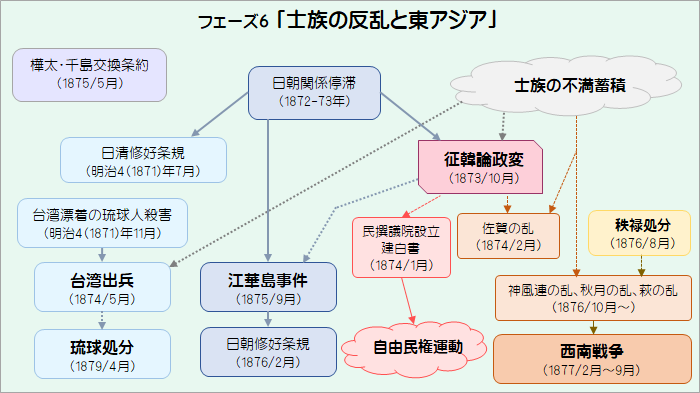

図表1.28(再掲) フェーズ6「士族の反乱と東アジア」

(1) 新政府発足直後の財政状況註187-1

戦国時代の軍事組織を引き継いだ幕藩体制は、太平の世にあって人員過剰状態にあり、無役非番の武士が多数存在していた※1。徳川幕府は17世紀後半からたびたび財政危機に直面し、緊縮策を中心にした対策をとってきたものの、生産力の増加や貨幣経済と商品経済の発達に伴う成果を財政危機の解消に結びつけることはできなかった。その原因の一つには家格と身分制度の厳格な適用により、身分間及び家格間の人材移動(特に下位への移動)が硬直化していたことがある。

その結果、新政府発足直後、全国274藩のうち210藩は債務が毎年の歳入を超過する状態であり、うち56藩は歳入の3倍の負債を抱えて破産状態に陥っていた。

※1 大名国家(藩)の俸禄や身分制度については、1.2.4項(5)も併せて参照願いたい。

(2) 廃藩置県までの改革註187-2

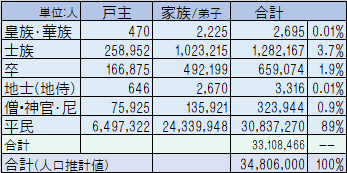

廃藩置県(明治4(1871)年7月)までの財政改革は、政府が明治2(1869)年に出した「諸務変革令」(1.7.2項(2)参照)などをもとに藩主体で進められ、諸藩の士族及び卒※2への家禄支給高は維新前より38%削減されたが、それでも明治4年10~12月の経常歳出4247万円のうち、家禄・賞典禄などが占める割合は37%にも達していた。全人口の5%ほどしかない華士族の家禄を処分することは、殖産興業や富国強兵を進めるために不可欠だった。

※2 卒とは、足軽以下の下級武士に対する呼称、1869年に卒族として設定されたが、1872年に一部は士族に他は平民に編入された。(コトバンク〔旺文社日本史事典〕)

なお、公家の人口はごくわずかであるが、明治3年に政府によりその家禄は大幅に削減されている。

図表1.29 明治5(1872)年の身分別人口

出典)国会図書館蔵 内閣統計局調査資料「明治五年以降我国の人口」付録1 明治五年日本全国戸籍表

(3) 秩禄処分への取り組み開始註187-3

廃藩置県の直後(明治4(1871)年7月24日)、政府は全国の藩に士卒禄高人員帳の作成と提出を命じ、1873年3月までに回収した。のちに家禄の代償として交付される秩禄公債証書などの額面は、この数値をもとに算定される。

明治4(1871)年11月に岩倉使節団が出発した後、大蔵省のトップとなった井上馨は、華士族の家禄を全体で3~4分の1削減した上で、その6年分を1割利付の禄券で支給する、という急進的な案を提示し、西郷隆盛は賛成したが、あまりに大胆で華士族への影響が大きすぎるという声に押しつぶされて廃案となった。

明治6(1873)年1月10日、徴兵令が制定され、家禄支給の名目になっていた武士の軍務職独占が消滅、家禄廃止に一歩近づいた。

(4) 家禄税と家禄奉還制註187-4

征韓論政変が一段落した1873(明治6)年11月下旬から秩禄処分に関する閣議が再開する。そして秩禄処分実施までの暫定処置として、家禄に対して禄高の最大35.5%から最低2%の家禄税を賦課することと、家禄奉還制を導入することが決定した。

家禄税は井上馨が試みた家禄削減の代わりになるものであるが、武士が軍務を離れるにも関わらず家禄を受ける代償として陸海軍に資金を差し出すという名目にされた。

家禄奉還制は、大隈重信が提案したもので、自主的に家禄の受領を辞退した者に、起業もしくは転職のための資金として家禄の4~6年分を一時金として支給するというものである。この制度の利用率は地域によって大きく異なり、西南地方は低くとりわけ鹿児島では皆無に近い、一方、新潟や三重は半数を超えている。

(5) 秩禄処分註187-5

家禄は江戸時代から現物の米で支給されてきた。米の価格は作柄などにより毎年変わるなどの不都合があり、次第に貨幣での支給に代えられてきたが、現物支給が残っている地方もあった。そこで、政府は1875(明治8)年9月、過去3年間の米の平均価格により家禄を支給することにした。

1876年8月、家禄・賞典禄を全廃するかわりに、5年(金禄7万円以上)~14年(同25円未満)分の額面金額で5~10%の利子付き公債証書を下付することが決定され、条例が公布された。

受給額にすると旧藩主層は公債総額の約18%を取得し、投資家として生活することができたが、大部分を占める下級士族は最低限の生活すら維持できるかどうか、という水準であった。

金禄公債の総額は1億7400万円、当時の財政の3倍近くであった。これを運用するため、公債を銀行の資本に充当することが認められたため、銀行の設立が急増した。

(6) 処分後註187-6

秩禄処分が行われた2カ月後、1876(明治9)年10月には、神風連・秋月・萩の乱が起こり、翌年2月には西南戦争が勃発している。秩禄処分がこれらの士族反乱に大きな影響を及ぼしたかのように見えるが、歴史学者の落合弘樹氏は、「反乱を起こした士族勢力は秩禄処分が実行される以前から政府に敵愾心を燃やしていた」、「対外的には欧米に屈従して国権が振るわず、国内的には少数の者が決定権を独占し有司専制を行っている」、と秩禄処分をこれらの反乱の主たる原因とすることには批判的である。1.8.8項(2)で示すように猪飼隆明氏も同様の見方を示している。

一方、宮地正人氏は次のように述べている。

{ 士族層は、国家権力へなんらかの形をとって編入される望みをすべて断ち切られ、これまで支給され続けてきた秩禄よりも収入が大きく削減される金禄公債利子しか受け取ることができなくなり、さらにサムライの名誉なるものもなんら尊重されなくなったのである。}(宮地「幕末維新変革史(下)」,P420)

士族の不満の原因はたくさんあり、そのなかの一つに武士の特権や秩禄が廃止されて没落したことへの憤懣があることは否定できないのではないだろうか。

1.8.7項の主要参考文献

- 落合弘樹「秩禄処分」、講談社学術文庫、2015年12月10日(原本は1999年)

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 勝田政治「大政事家 大久保利通」、角川文庫、2015年3月25日(原本は2003年)

- 明治維新史学会「講座 明治維新 第4巻」(講座#4)、有志舎、2012年3月20日

- 小川原正道「西南戦争」、中公新書、2007年12月20日

- 宮地正人「幕末維新変革史(下)」、岩波現代文庫、2018年11月16日

1.8.7項の註釈

註187-1 新政府発足直後の財政状況

落合「同上」,P22-P36・P73

註187-2 廃藩置県までの改革

落合「同上」,P64-P67・P94

註187-3 秩禄処分への取り組み開始

落合「同上」,P101-P130 勝田「征韓論政変と大久保政権」/講座#4,P64

註187-4 家禄税と家禄奉還制

落合「同上」,P144-P158

註187-5 秩禄処分

落合「同上」,P159-P162・P192-P204 小川原「西南戦争」,P39 井上「幕末・維新」,P224-P225

註187-6 処分後

落合「同上」,P208-P211 井上「同上」,P226-P227 勝田「大政事家 大久保利通」,P233-P234