1.8.6 日朝修好条規

朝鮮との国交樹立のための交渉は明治新政府の発足直後から始まったが、朝鮮側の強硬な拒絶にあってまったく進展がなかった。1873(明治6)年暮に朝鮮の政権がやや軟化した政権に代わると、日本側は交渉再開を呼びかけたが、またもや拒絶にあい、征韓論を主張する不平士族たちを背景に日本の軍艦が挑発して江華島事件を起こした。

これをきっかけに朝鮮側は清国の勧めもあってようやく交渉に応じ、1876年2月、日朝修好条規に調印したが、それは日本優位の不平等条約であった。

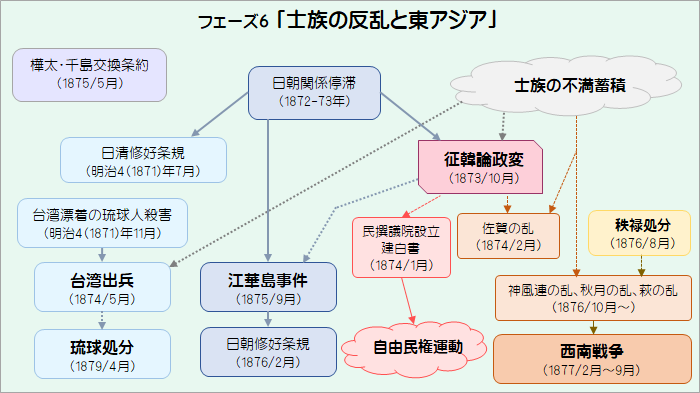

図表1.28(再掲) フェーズ6「士族の反乱と東アジア」

(1) 朝鮮の政権交代註186-1

朝鮮では国王高宗の実父で攘夷主義者の大院君が実権を握っていたが、1873年12月に高宗の夫人の出身一族閔氏(びんし)一派が実権を握った。閔氏一派は対外政策において、清国との伝統的な宗属関係を維持しつつ、やや開国的な政策をとり、日本との交渉窓口も変更した。

(2) 予備会談註186-2

征韓論政変の翌年1874年2月、大久保利通は外務省官員森山茂の提案に基づき、交渉のための使節を派遣する前に、朝鮮の国情などを探索するため前対馬藩の宗氏を派遣することを決めた。

宗氏派遣は4月の予定だったが、同じころ台湾出兵方針の変更に伴い木戸孝允が辞表を出すなど、混乱が続いたため、森山とともに朝鮮外交の実務を担ってきた広津弘信の進言により、森山を先行して派遣することになった。

森山は6月に釜山に入ったが、台湾出兵に追われて宗氏派遣の手はずは進まなかった。9月に対日外交担当の朝鮮訓導(官員)玄昔運と会談し、外務省の官員同士で対等に外交文書を交換する方式を提案、朝鮮側もこれに同意した。これにより、宗氏派遣は撤回され、森山は10月に東京に戻った。

(3) 森山交渉の失敗註186-3

交渉にあたって問題となったのは、朝鮮を独立国とみなすか、清朝への宗属関係を認めて半属国とみなすか、であったが、宗属関係には触れない政府間レベルの対等交渉とすることに決定した。交渉は森山茂と副官の広津弘信が行うことになった。森山は出発にあたって、イギリス公使パークスに、交渉が進捗しなければ日本は軍事力を行使する、と明言している。

1875年2月24日、二人は釜山に到着し、3月3日に外務省文書を朝鮮側に手渡した。しかし、接待宴での洋装着用、会場の正門通過を朝鮮が許さなかったことなどから、交渉に入ることはできなくなった。4月に入って威嚇を目的とした軍艦の派遣を政府に要請、政府は穏和的解決を求める一方で、対馬から朝鮮への「海路研究」を目的として2隻の軍艦を派遣した。5月25日に軍艦雲揚、6月12日に軍艦第二丁卯が釜山に入港し、朝鮮半島沿岸を航海した。

森山の交渉はこうして本題に入る前に決裂した。森山はその後も朝鮮に残って打開策をさぐるが、9月に帰国する。

(4) 江華島事件註186-4

従来は1875年10月の公式報告書に基づき、軍艦雲揚号が飲料水を補給しようとしたところ、江華島砲台から砲撃されたので応戦した、と説明されていたが、その後、9月29日付けの報告書が発見され、雲揚号の国際法違反が明白になっている。以下は、9月29日報告書による事件の経緯である。

雲揚号は1875年5月25日に釜山を訪問した後、いったん長崎に戻り、9月12日に再び朝鮮に向かって出港した。9月20日、「測量および諸事検捜及び朝鮮官員と面会して万事尋問」するために武装ボートで江華島と本土の間の水路(塩河)を北に向かったが、江華島南端の第3砲台まで遡航しさらに奥(ソウル方面)へ入ろうとしたときに砲撃され、やむなく雲揚号に戻った。翌21日、雲揚号で第3砲台を砲撃し、続いて第2砲台に兵を上陸させて焼き払った。翌22日、第1砲台のある江華島南部の永宗島に陸戦部隊を上げ、大砲などの武器や軍服、兵書、楽器などを奪って城や民家に放火、敵35名が戦死、日本側死者は1名、だった。

9月20日に武装ボートが侵入した水路は許可なく外国船が通過することを禁止しており、国際法違反である。また陸戦部隊による放火なども国際法に違反している。なお、この暴挙は雲揚号艦長井上良馨(よしか)の判断による行動とみられている。

9月28日、江華島事件の第1報が日本政府に入った。政府はとりいそぎ居留民保護を名目に軍艦1隻を派遣することを決め、軍艦は10月下旬に釜山に入港して示威行動を展開した。

なお、10月17日に英仏独伊露墺の各公使に送った文書では「雲揚が朝鮮国辺海を運航していたところ、朝鮮から発砲してきたので、取り敢えず応戦し、砲台を乗っ取って殺傷し、分取りなどを行った」となっているが、木戸孝允や元老院議員の佐佐木孝行のように雲揚の挑発行為とみなしている政治家は少なくなかったようである。

(5) 再交渉の準備

木戸孝允の提言註186-5

江華島事件の報告を受けて、まず動いたのは木戸孝允である。木戸は、清国と朝鮮への使節派遣を求め、自ら使節として名乗りをあげた。木戸の交渉方針は、戦争回避を基本として、清朝宗属関係の中で朝鮮に謝罪を求めるものだったが、江華島事件を雲揚の挑発的行為と認めつつ、征韓論の再燃を恐れての方針であった。この頃板垣や島津久光が不平士族の支持を背景に旧制度への復帰などを求める活動を活発化させていたのである(1.8.4項(5)参照)。

使節派遣とその任務の決定註186-6

1875年11月1日の閣議で木戸を使節として朝鮮へ派遣すること、清国へ外務省官員の森有礼を派遣することが決定された。森は10日に特命全権駐清公使に任命される。この後、大久保や森有礼の意見、及びフランス人の法律顧問ボアソナードの案などをもとに使節の任務について議論がなされ、最終的には11月末に伊藤博文が立案して12月上旬に決定された。この時点で木戸は体調が悪化していたため、使節には黒田清隆、副使に井上馨が任命された。

朝鮮への要求事項は、江華島事件に対する謝罪と賠償であるが、国交樹立と貿易を認めるならば、それを軍艦雲揚の賠償と見なす、というものであった。謝罪要求は森有礼の批判でいったん取り下げられたが、島津久光らの活動を背景に盛り込まざるを得なくなったと思われる。

朝鮮の方針転換註186-7

12月中旬、朝鮮政府は対日方針を転換する。すでに森山茂が渡していた外務省文書の受理を決定する。… 今までは日本の外交文書を、使用されている字句を問題として斥けてきた。しかしながら、それらは日本の「自尊の称」に過ぎないのであって、朝鮮にとって損失があるわけではない、との見解に変えたのである。

この方針転換が日本側に伝えられたのは、12月22日であった。朝鮮政府は外交文書受理を条件として全権使節団の中止を求めてきたが、黒田使節団の派遣が中止されることはなかった。

森有礼/李鴻章会談註186-8

1876年1月5日、北京に着いた森は李鴻章と会談した。李は、日中修好条規をタテに日本の朝鮮に対する敵対行動は清国も条約違反として対処せざるをえない、台湾事件に倣って隣邦を攪乱し、機に乗じてこれを奪領しようとしている、と迫るが森はただ開き直るしかできなかった。

清国はビルマ方面でイギリスと緊張状態にあり朝鮮を援助できないことから、李鴻章は朝鮮に日本との交渉を妥結するよう文書を送った。

(6) 日朝修好条規調印

黒田使節団出発註186-9

1876年1月6日、軍艦など6隻で品川を発ち、15日に釜山に入港した。交渉は江華島の江華府で行われることになっていたが、使節団はそこへの道のりを危惧し、陸軍2大隊を派遣するよう本国政府に要請した。しかし、大久保や伊藤は派兵はかえって戦争を誘発する可能性がある、として拒否した。ただし、下関には万が一に備えて広島と熊本両鎮台兵と輸送船舶を準備していた。

使節団が江華府に着いたのは2月10日だった。

日朝交渉註186-10

朝鮮側は国交樹立方針を定めていたが、2月5日には清国から条約締結を勧告する文書が届き、日本全権黒田と朝鮮接見大官申(しん)との交渉は1876年2月11日から始まった。

黒田はまず、日本国書不受理と江華島事件の責任を追及して謝罪を求めたが、申は責任を回避し朝廷より相当の「挨拶」をする、と返答、黒田は政府方針通り、それ以上追求せず、条約案を提示した。

朝鮮政府は条約案を検討して19日に対案を示した。大日本皇帝陛下/朝鮮国王殿下は、対等の礼に反するので、日本国政府/朝鮮国政府に変更、使節(公使など)の首都駐留は認めない、最恵国待遇は日本以外に条約を結ぶことはないので削除、などの要求があり、いずれも日本側は受け容れた。

批准書の署名・捺印の方法でも妥協があったが、2月27日に日朝修好条規は調印された。

(7) 不平等条約註186-11

日本は、朝鮮の清朝との宗属関係を否定して朝鮮を独立国と見なすことにより、清の影響力を廃して朝鮮への勢力拡大を狙っており、釜山の他2港の開港、日本人の往来通商を認めている。

日本の領事裁判権を認めるほか、日本貨幣の流通、日本の輸出入商品は無関税、自由測量権など、徹底的な不平等条約であった。しかし、朝鮮側は江戸時代における日朝間の対等関係の復活ととらえ、不平等条約との認識はなかった。国際法に関する知識が不足していたのである。

日本商人はイギリス綿布を中継輸出し、朝鮮からは主に米穀を輸入し、清国の朝鮮貿易総量を凌ぐ貿易量となった。

(8) 北岡伸一氏の解釈

「日本外交史の第一人者にして、元国連大使」(下記著書のカバー記載)である、北岡伸一氏は、次のように述べているが、日本側の責任を軽減するイメージ操作をしているかのようにみえる。

{ 江華島事件と日朝修好条規は、日本がペリーや西洋列強に倣い、砲艦外交を行って、不平等条約を押しつけたものと批判され、あるいは揶揄されることが少なくない。しかし、それは明治維新から8年にわたる辛抱強いアプローチの結果であって、その及ぼすところの影響を配慮した慎重な政策であったということができる。また、確かに意図的な挑発であったが、朝鮮側がもう少し賢明であれば、釜山その他の測量において日本の意図を読み取り、異なった対応が可能だったように思われる。…}(北岡伸一「明治維新の意味」,P174) *下線は筆者

上記の下線部は江華島事件をさすと思われるが、「釜山その他の測量」とは、森山交渉が暗礁に乗り上げ、5月~6月にかけて雲揚号が釜山から朝鮮半島周辺を「測量」――つまり武力で威圧したことを指しているのだろうが、その時点で朝鮮側は「日本の意図を読み取り、異なった対応が可能だった」つまり軍艦による砲撃事件が起きないよう措置できた(のにしなかった)、と言いたいようだ。まるで、強盗に襲われそうになったのに再び襲われないようにしなかったからまた襲われたんだ、と言わんばかりで、問題の焦点を強盗から被害者に転化しているように見える。

上記(4)にも記したように、「測量」のあとに起きた江華島事件は軍艦雲揚の艦長が、意図的に戦闘状態を作ろうとして起こした事件であることが明確になっており、それを北岡氏も「意図的な挑発」として認めている。その背景には日本国内の不平士族たちの「世論」があったのである。もちろん、朝鮮側にも問題はあっただろう、しかし国際法に照らしてみれば、日本側に相当な責任があったことは動かせない。北岡氏の主張はその責任を大幅に軽減し、その背景にあったものを見えなくしてしまう結果になるのではないか。

朝鮮側の問題を指摘するのであれば、まず日本側の問題を明確にしたあとで、朝鮮側の問題を具体的に指摘するべきであろう。

1.8.6項の主要参考文献

- 勝田政治「大久保利通と東アジア」、吉川弘文館、2016年2月1日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 瀧井一博「大久保利通」、新潮選書、2022年7月25日

- 姜在彦「新訂 朝鮮近代史」、平凡社、1994年8月1日

- 北岡伸一「明治維新の意味」、新潮選書、2020年9月20日

- 宮地正人「幕末維新変革史(下)」、岩波現代文庫、2018年11月16日

- 伊藤之雄「山県有朋」、文春新書、2009年2月20日

1.8.6項の註釈

註186-1 朝鮮の政権交代

姜在彦「新訂 朝鮮近代史」,P36-P37 宮地「幕末維新変革史(下)」、P392 勝田「大久保利通と東アジア」,P138

{ 閔氏一派は対日強硬外交を担当して来た大院君系列の人士を排除することに手をつけた。釜山で日本との交渉を担当していた倭学訓導の安東晙を不正蓄財の罪目で処断し、… かわって対日外交を担当するようになったのは倭学訓導の玄昔運及び通事の金福珠であった。}(姜在彦「同上」,P37)

註186-2 予備会談

勝田「同上」,P134-P142 宮地「同上」、P392

註186-3 森山交渉の失敗

勝田「同上」,P144-P155 宮地「同上」、P394-P395

註186-4 江華島事件

勝田「同上」,P155-P161 井上「幕末・維新」、P218 姜在彦「同上」,P40-P41 伊藤「山県有朋」,P128-P129

{ 元老院議官佐佐木高行は、この事件について、次のように記している。

今般の事件も必ず吾より求めたりと思うなり……艦長井上氏出帆の前、彼より万一発砲すれば幸と、密に同志に噺して出で行きたることは、武士官よりしたしく聞く処なり。…}(勝田「同上」,P158)

{ この時の日本軍の行動は、ペリー来航に習ったものと説明されてきた。ペリーは … 江戸湾内へ強行侵入をしたが、初日に平和目的の使節だと明言していた。それでも幕府は、侵入したペリーに「不法の致し方」だと抗議を繰り返した。ペリーの内海侵入は国際法違反だが、雲揚号の武装端艇の初日の突然の行動は、ペリーの行動と比較にならない無法な作戦行動以外のなにものでもない。… もちろん国際法違反である}(井上「同上」,P218-P219)

註186-5 木戸孝允の提言

勝田「同上」,P160-P163

註186-6 使節派遣とその任務の決定

勝田「同上」,P168-P177

{ 11月14日、森は朝鮮との交渉方針を次のように提起していた。朝鮮を独立国と認める立場で交渉すべきである。したがって、朝鮮に要求する具体的事項は海難防止のための沿海測量の許可、必要物資の獲得と漂流民保護のための2港開港の2項目で十分である。国交樹立要求と江華島事件謝罪要求は、副言として、主意とすべきでない。さらに森山交渉拒絶と江華島事件を名義とする使節を派遣してはならない。… 森は国際法の観点から国交樹立と江華島事件謝罪の両要求を批判していたのである。}(勝田「同上」,P170-P171)

註186-7 朝鮮の方針転換

勝田「同上」,P164-P165

註186-8 森有礼/李鴻章会談

井上「同上」,P219-P220 勝田「同上」,P172

註186-9 黒田使節団出発

勝田「同上」,P181-P182 伊藤「山県有朋」、P130

註186-10 日朝交渉

勝田「同上」,P183-P185

註186-11 木戸孝允の提言

勝田「同上」,P185-P188 井上「同上」、P221