1.8.5 琉球併合

琉球王国は清国と日本の両方に従属する関係を維持しつつ、その自主性を保っていたが、台湾出兵後、明治政府は日本への併合を目指して動き始める。まず琉球藩として政府管轄下に置いた後、琉球並びに清国の反対を押し切って、警官や兵士を送り込んで強制的に沖縄県として併合した。

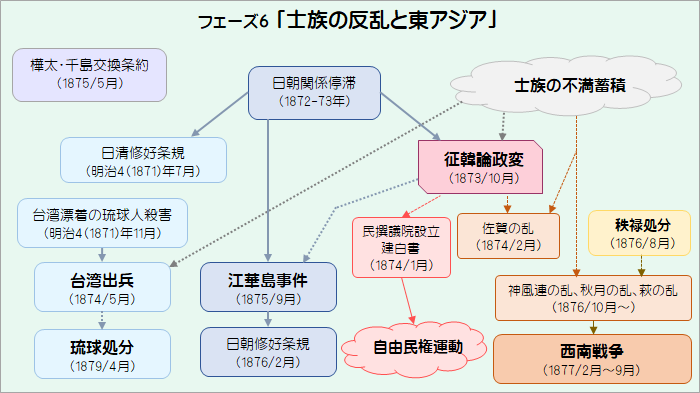

図表1.28(再掲) フェーズ6「士族の反乱と東アジア」

(1) 琉球王国から琉球藩へ註185-1

琉球王国は、室町時代(15世紀)に統一国家として成立して以来、中国(明)と朝貢・冊封の関係を結んでいた。江戸時代初期に薩摩藩が琉球に侵攻し、薩摩の従属国にもなったが、中国(明→清)にも従属する両属体制をとり続けながら、自主性を保っていた。

明治政府は廃藩置県(1871年)後、琉球王国の取扱いについて検討を開始し、急進的な併合論(大蔵省)、漸進的な冊封論(外務省)、現状維持論(左院)の3種類の案が提示されたが、外務省案を採用した。1872(明治5)年10月16日、清国との両属関係を曖昧にしたまま、琉球国王尚泰(しょうたい)を琉球藩の藩王に冊封するとともに貴族に列する、という詔書が、薩摩の指示により維新慶賀のために上京した琉球使節に授与された。

授与後、外国との「私交」は禁止された。1871(明治4)年7月には日清修好条規が締結されており、清との関係が考慮されたと思われるが、日本への併合を目指す第一歩として位置付けられていた。

(2) 琉球処分のはじまり註185-2

1874(明治7)年12月15日、台湾出兵に関わる清国との交渉を成功裏に終わらせて帰国した大久保利通は、台湾出兵の顛末を知らせるとともに琉球が日本領であることを早期に明確化するために、琉球藩の重役を東京に呼び寄せることを三条太政大臣に建議し、了承を得た。同じころ、琉球では清国光緒帝の即位に伴い進貢使を派遣していた。

大久保の要求

翌1875年3月末に上京した琉球の重臣たちは、5月初めまでおよそ1ケ月にわたって、大久保から要求を聞いた。それは次のようなものであった。

- ①台湾で殺害された宮古島民への撫恤(ぶじゅつ)米の支給と汽船の下賜及び、鎮台分営の設置

- ②藩王尚泰の上京

- ③「明治」の年号使用

- ④刑法施行にあたって予備調査のための要員派遣

- ⑤学事修業を通達するための少壮者の上京

- ⑥藩制の改革

これに対する重臣の回答は、宮古島民への撫恤米の支給と汽船の下賜は了承するが、鎮台分営の設置は清国に説明できないので拒否、藩王は病気のため上京不可能、それ以外については持ち帰り評議した上で回答する、であった。

内務相官員(松田道之)の派遣

上記要求を受諾させ、清国との関係を断ち切らせることを目的に、内務省官員松田道之を琉球に派遣することになった。

松田は1875(明治8)年7月10日に那覇に着き、14日に首里城において藩王代理今帰仁(なきじん)王子などに対して、前記大久保の要求事項に加えて、清国との関係遮断を要求した。

これに対して琉球側は、「琉球にとって日清両国は父母の国であり、清国との関係を差し止められたら、累世の厚恩に背き信義を失うことになるので、これまで通りにして欲しい、年号使用、藩制についても現状通りにさせて欲しい」と懇願した。松田は、万国公法に照らして両属の関係などありえない、琉球藩が日本の版図であることは万国が認めている、と主張したが、琉球は聴き入れず、使者を東京に派遣しての嘆願を要望する。松田はやむなく嘆願を受け容れ、9月11日、琉球藩使者とともに東京に向かって出立した。

(3) 琉球の嘆願活動註185-3

日本政府への嘆願

1875(明治8)年9月25日に東京に着いた琉球藩使者は、早速政府への嘆願活動を始める。しかし、翌1876年6月、三条太政大臣は琉球藩王尚泰に対して、嘆願は聞き届けられない、要求を遵奉せよ、という達しを突きつけた。そして、琉球藩の裁判権と警察権を内務省出張所に移管し、鎮台分営に熊本鎮台兵を派遣、清国への渡航制限、などを実施した。

清国政府への嘆願

この処置を受けて藩王尚泰は1876年12月、密かに清国福州に密使を派遣し、琉球の情勢を陳情させた。これを知った清国皇帝光緒帝は初代駐日公使として来日する何如璋(かじょしょう)に日本との交渉を命じた。何如璋は12月に来日すると東京の琉球藩邸で連絡しつつ、明治政府への抗議活動を展開し、1877年9月と10月には寺島外務卿に対して厳重抗議を行っている。この頃、日本では西南戦争(1877年2月~9月)があり、政府はその鎮圧に追われていた。

また、琉球代表は米仏蘭各国の駐日公使に清国との関係復帰を求める請願書を送ったが、3国は琉球問題に干渉することはなかった。

(4) 琉球処分の強制執行註185-4

何如璋による日本批判が継続するなか、1878(明治11)年5月14日、大久保利通が紀尾井町で暗殺された。大久保のあとを継いで内務卿に就任した伊藤博文は、琉球を強制的に併合する「琉球処分」を実行に移す。まず、1878年末に琉球藩を廃し沖縄県を設置して、政府の中央集権体制に組み込むことを宣言した上で、松田道之を那覇に派遣した。

松田は1879年1月25日に那覇に着くと、藩王尚泰に「藩を廃し県を置くので東京に移住せよ」と命じた達書(たっしがき)を渡した。琉球藩は清国との協議がまとまらないことを理由に拒否する。松田は、いったん帰京し、警察官160余名と熊本鎮台の兵約400名を引き連れて、3月25日に那覇に戻り、首里城を占拠した。4月5日、沖縄県令に鍋島直彬が任命された。藩王尚泰は、華族として東京に移送され、40万石の大名に相当する経済的保証を与えられた。

(5) 板垣と島津久光の失脚註185-5

琉球は強制執行後も脱清人(清国への亡命人)による清国要路に対する請願活動が続く中、1879(明治12)年5月、米国の前大統領グラントが旅行で清国に立ち寄った際、李鴻章から調整を依頼され、8月に来日した際に天皇に拝謁して清国の琉球諸島分割構想を紹介した。これをきっかけに日清間での文書交換が活発化する。

1879年9月に外務卿に就任した井上馨は、清国における日本商人の権利を西洋のそれと同等にすることを条件に、宮古・八重山諸島を清国に割譲する提案を1880年3月、中国側に提示した。明治政府は中国への経済的な侵出を、沖縄の地勢的・民族的一体性より優先させたのである。

李鴻章は当初、3分割案(琉球中部は琉球王、南部は清国領、北部は日本領)を提示してきたが、ロシアと新疆イリで国境紛争を起こしており、日本案に譲歩せざるをえなかった。日清両国は宮古・八重山譲渡案で合意し、調印直前まで行ったが、脱清人の反対運動により、調印は行われず、そのまま日清戦争を迎え、現在に至っているのである。

1.8.5項の主要参考文献

- 勝田政治「大久保利通と東アジア」、吉川弘文館、2016年2月1日

- 明治維新史学会「講座 明治維新 第4巻」(講座#4)、有志舎、2012年3月20日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 北岡伸一「明治維新の意味」、新潮選書、2020年9月20日

- 瀧井一博「大久保利通」、新潮選書、2022年7月25日

1.8.5項の註釈

註185-1 琉球王国から琉球藩へ

勝田「大久保利通と東アジア」,P8-P12 麓・川畑「国境の画定」/講座#4,P216-P217 北岡「明治維新の意味」,P155-P156

註185-2 琉球処分のはじまり

勝田「同上」,P120-P124 麓・川畑「同上」/講座#4,P221-P222

註185-3 琉球の嘆願活動

勝田「同上」,P127-P129 麓・川畑「同上」/講座#4,P222-P223

註185-4 琉球処分の強制執行

勝田「同上」,P129-P132 麓・川畑「同上」/講座#4,P224-P225 伊藤之雄「伊藤博文」,P164-P165

{ 松田は伊藤に対し、琉球処分に関し閣内に、伊藤・岩倉の「整ふる主義」、大隈・井上の「破るの主義」、及び寺島・大木による「中間の主義」の存在を指摘している。それに加え、… 処分論・非処分論のみならず、「朝野新聞」の討伐論、「郵便報知新聞」の放棄論、「近事評論」の自治論、「愛国新誌」の独立論等々、様々な見解が発表されていた(我部政男1981年、比屋根照夫1982年)。つまり、朝野を問わず様々なとらえかたがなされ目標が定まっておらず、その意味で脆弱さを抱えていた。}(麓・川畑「同上」/講座#4,P225)

註185-5 清国との調整

麓・川畑「同上」/講座#4,P225-P228 井上「幕末・維新」,P232