1.8.4 大阪会議

大阪会議とは、大久保利通、木戸孝允、板垣退助の3名が大阪に集まって将来の政治体制について議論した会議であり、その結果、立憲政治を目指すことが確認され、木戸、板垣が参議に復職することになった。

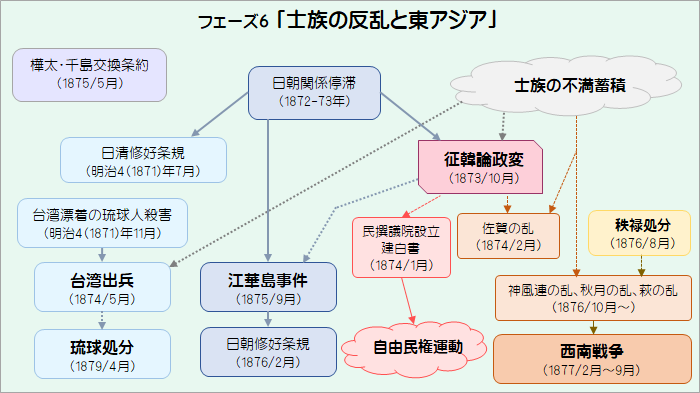

図表1.28(再掲) フェーズ6「士族の反乱と東アジア」

(1) 立憲政体に関する意見書註184-1

1873(明治6)年11月、大久保利通は「立憲政体に関する意見書」と題する文書を伊藤博文に提示した。大久保は欧米視察中に各国の政体を調査していたが、中でも日本と同じ島国でかつ君主制を採用していたイギリスを念頭において、この「意見書」は作成されたとみられている。

「意見書」では、将来の日本の政体として民主制でも君主制でもない「君民共治」を目指すべきだとしている。「君民共治」とは、君権と民権が調和してともに国を盛り立てていくものであり、君主と人民が協議して憲法を制定し、万機をこれに従って決するものである。憲法とは君主の権を定めて人民の権を限定し、至公至正を尽くして私物化をしないようにするためのものである、という。

大久保は、国家の隆盛、国威の宣揚という課題を達成するための政治形態として、日本独自の立憲君主制を構想したのである。

(2) 大阪会議までの出来事

ここで、大阪会議にいたるまでの出来事(1874年)を列挙しておこう。維新後の諸改革により士族の不満が蓄積する中で、板垣退助は民撰議院の開設を求め、憲法制定を求める木戸孝允も下野する一方、大久保利通は台湾出兵という危機を乗り切った。

- 1月 征韓論政変で下野した板垣退助らが「民撰議院設立建白書」を政府に提出

- 2月 征韓や封建復古を求めた佐賀の乱が勃発するも政府により鎮圧

- 4月 台湾出兵の目的を植民地化に変更することに反対した木戸孝允が参議を辞任

- 5月 島津久光が左大臣に就任し、封建復古を求めるが政府は却下

- 5月~10月 台湾出兵と清国との交渉

(3) 大阪会議註184-2

清国との交渉を終えて帰国した大久保は、木戸を復帰させるために伊藤博文に仲介を頼んだ。二人は大坂で顔を合わせ1875年1月5日から碁盤を囲みつつ、会談を重ねたが合意には至らなかった。1月22日に伊藤が合流し、大久保と木戸に次の4点からなる調停案を提示した。

- ① 国会設立の準備のため、元老院を設置する

- ② 大審院(最高裁判所)を設置

- ③ 地方議会の開設

- ④ 参議と各省卿(長官)の分離

1月29日、大久保と木戸は会談、伊藤の調停案に合意し、木戸は参議に復帰することを約束した。

木戸は板垣退助も政界復帰させるべく、併行して板垣とも会談を進めており、30日の木戸・板垣会談で上記の伊藤調停案に合意することを確認した。大久保、木戸、板垣は2月9日に会談して合意を確認し、憲法制定と国会開設に向けた基本的合意が3人の間で成立した。

{ 大坂会議と言われているが、この会談では突っ込んだ議論は行われていないようである。伊藤は「会議を開いて酒を飲んで大阪会議はおしまいになった」と述べており、大久保も佐佐木高行に次のように語っている。板垣とは「政府上の談」に及ぶことはないと思っており、「酒席」で「花鳥風月」を断ずるということなので、久しく板垣とも会っていないことから出席したまでである。…}(勝田政治「大政事家 大久保利通」,P213-P214)

(4) 立憲政体樹立の詔註184-3

1875(明治8)年3月、木戸と板垣は参議に復帰した。大阪会議の合意事項を実地に移すため、3月18日に政体取調局が設置され、大久保、木戸、板垣、伊藤がその任にあたることになった。そして4月14日、「立憲政体樹立の詔」と呼ばれる詔書が布告され、立憲政体の樹立が国家目標として確定された。

詔書には次の3つの機関を設置することが宣言され、いずれも1875年中に設置されている。なお、合意事項④の参議と省卿の分離は実現されなかった。

- ・「立法の源」を広めるための「元老院」

- ・司法権を強固にするための「大審院」

- ・国民の心情を政府に知らしめるための「地方官会議」

(5) 板垣と島津久光の失脚註184-4

参議に復帰した板垣は急進的な改革を進めようとした。元老院を単なる立法の諮問機関ではなく、純然たる立法院にしようとしたのである。木戸と大久保の方針はあくまでも漸進論であり、このような急激な改革には反対した。

板垣が参議復帰にあたって重視したのは、大阪会議の合意事項であった参議と省卿の分離、すなわち参議が省のトップ(卿)を兼務しないようにすることだった。分離した上で、省卿に自らの息のかかった人材を集め、政府内での影響力を強めようとしたのである。しかし、1875年9月江華島事件が起こり、日朝間に緊張が走ったこともあって、政府首脳はそのような大規模な組織改革に反対した。

そこで板垣は島津久光と手を握ることにした。久光は1874年5月、開化政策に反対し、礼服の洋装化、地租改正、徴兵制度などを撤回せよ、との要求を出したが認められず、不満が鬱積していた。板垣は参議と省卿の分離を天皇に上書したが、10月19日天皇はそれを却下、そこで久光は三条太政大臣の弾劾を奏上したが、22日天皇はこれも却下した。その結果、久光と板垣は辞職せざるを得なくなった。

1.8.4項の主要参考文献

- 勝田政治「大政事家 大久保利通」、角川文庫、2015年3月25日(原本は2003年)

- 瀧井一博「大久保利通」、新潮選書、2022年7月25日

- 宮地正人「幕末維新変革史(下)」、岩波現代文庫、2018年11月16日

- 明治維新史学会「講座 明治維新 第4巻」(講座#4)、有志舎、2012年3月20日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 坂野潤治・大野健一「明治維新1858-1881」、講談社現代新書、2010年1月20日

1.8.4項の註釈

註184-1 立憲政体に関する意見書

勝田「大久保利通」,P215-P217 瀧井「大久保利通」,P292-P308 井上「幕末・維新」,P212 勝田「征韓論政変と大久保政権」/講座#4,P80-P81

註184-2 大阪会議

勝田「同上」,P212-P214 瀧井「同上」,P348-P355 坂野・大野「明治維新1858-1881」,P63-P66

{ 木戸派と板垣派の間には、専制政府に都合の良い憲法をまず制定するか、それより先に民撰議院を設立するかの優先順位の相違があった。だが、大久保らの富国派と軍部や旧革命軍などの外征派とが協力関係を保ち続ければ、憲法派と議会派が内輪揉めをしているわけにはいかなかった。しかも、…富国派の大久保らは一刻も早く東アジアの紛争状態に終止符を打ち、…殖産興業に専念したいと考えていた。この状況は立憲制への移行を重視するグループ【憲法派と議会派】にとっては勢力伸長の絶好の機会であった。}(坂野・大野「同上」,P64)

註184-3 立憲政体樹立の詔

勝田「同上」,P214 瀧井「同上」,P355-P357

立憲政体樹立の詔の内容は次の通り。

{ 朕は、今、誓文の意味するところを拡充し、ここに元老院を設けて立法の源を広め、大審院を置いて司法権を強化し、また地方官を招集して民情を通じせしめて交易を図り、漸次に立憲政体を立てて、汝ら国民とともにその恵沢に頼らんと欲す。汝らは旧制によどんでそれに馴染むことなく、またあるいは軽卒に歩を進めて性急にことを為すのでもなく、よく朕が意図を体現して翼賛せよ。}(瀧井「同上」,P356)

註184-4 板垣と島津久光の失脚

瀧井「同上」,P324・P358-P361 勝田「同上」,P203-P204・P214