1.8.3 台湾出兵

征韓論政変を乗り切り、政権の主導権を握った大久保利通が対応を迫られたのは台湾出兵という外交問題だった。1871(明治4)年12月に起きた宮古島民殺害事件をきっかけに台湾の植民地化などを目指す派兵論が活発化し、西郷従道が率いる軍が台湾南端部を占領した。大久保は北京に乗り込んで清国政府と交渉し、賠償金を受け取る代わりに軍を引き揚げることになり、大久保の政府内地位は確かなものになった。

この問題は当時、日本と清国の両方に従属する関係にあった琉球(沖縄)の領有問題を顕在化させ、琉球処分と呼ばれる沖縄の日本への併合につながっていく。

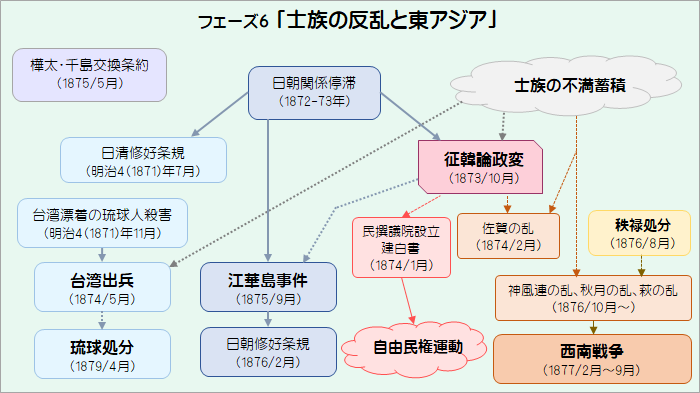

図表1.28(再掲) フェーズ6「士族の反乱と東アジア」

(1) 大久保政権成立註183-1

征韓論政変により、西郷、板垣、江藤、後藤、副島の5人が辞職した直後、1873(明治6)年10月25日に大久保は参議が省卿を兼務する制度を実現させ、伊藤博文と勝海舟、27日には寺島宗則を参議に任命した。新たな参議は次のような顔ぶれになった。

大久保利通(11月29日より内務卿)、木戸孝允、大隈重信(大蔵卿)、大木喬任(司法卿)、伊藤博文(工部卿)、勝海舟(海軍卿)、寺島宗則(外務卿)

大久保は、殖産興業ならびに国内・人民安寧などを目的に1874(明治7)年1月10日、内務省を創設した。内務省のミッションは、大蔵省から戸籍管理、土木、駅逓(郵便・運輸)の業務を、司法省から警察など治安の権限を移植し、新たに追加した殖産興業と地理(山林・湖沼などの管理)などで構成された。重点課題とされた殖産興業については、官と民の提携を重視し、その一環として特権的政商の育成なども推進した。

(2) 台湾出兵論の始まり註183-2

宮古島民殺害事件

1871年12月17日(明治4年11月6日)、宮古島の島民(琉球人)66名が難破して台湾南端に漂着したが、現地の先住民により54名が殺害された。難を逃れた12名は清国に保護され、翌72年7月に那覇に帰って来た。これを知った鹿児島県令大山綱良は、(属国扱いしてきた)琉球人が殺害されたことは容認できないので台湾を征伐したい、との建議書を72年9月に政府へ提出した。

台湾領有論の登場

外務省ではアメリカ人リジェンドル※1らと会談して、台湾先住民地域は国際法上無主の地であり、先に領有を宣言した国の領土となる、という見解を聞き、副島外務卿らは宮島島民殺害の問罪のみならず台湾南部の領有を目指して出兵すべきだ、と主張したが、大蔵大輔井上馨や参議大隈重信が反対を唱え、まずは交渉を優先することになった。

1872年12月19日(明治5年11月19日)、副島に清国出張の命が下された(名目は清国皇帝の成婚慶賀と1871年に締結した日清修好条規の批准書交換)。副島は1873年3月に北京を訪問、6月には宮古島民殺害について清国側から次のような見解を引き出した。「台湾先住民の地は清国の政教が及ばない化外(けがい)であり、責任を負うことはできない」、また、朝鮮について「清国は朝鮮の"和戦権利"には関わらない」。

こうしたやり取りは口頭での非公式なものだったが、この副島の報告が征韓論にも台湾出兵にも大きな影響を与えた。

※1 リジェンドルはこの時点ではアモイ駐在領事、このあと副島の要望により外務省顧問に採用された。(勝田「大久保利通と東アジア」,P14)

(3) 台湾出兵決定註183-3

副島は7月下旬に帰国するが、すでに征韓論が活発化しており、台湾出兵の論議はいったん中断された。征韓論政変が落ち着いた1873(明治6)年11月、まず樺太問題に関してロシアに使節を派遣することが決定(1.8.1項(1))、12月になると大久保は台湾出兵にも取り組み始めた。

12月下旬、鹿児島県出身の士族らから征韓断行の要求があり、翌1874年1月14日には赤坂喰違(くいちがい)坂で岩倉具視が高知県の征韓論士族9人に襲われ負傷する事件も起きた。こうした中、1月26日に大久保と大隈が台湾問題の担当に選任され、2月6日に「台湾蕃地処分要略」を閣議に提出し、決定された。その趣旨は次のようなものであった。

- ・台湾は「無主の地」であり、琉球人殺害の報復を行うのは日本政府の義務である。

- ・あくまでも琉球人殺害という罪を問うもので台湾領有論は否定する。

- ・清国とは「和好」をもって対応する。

- ・琉球の実権は日本側にあるので、清国が琉球両属論を持ち出しても応じない。

上記方針の決定後、大久保は佐賀の乱(1.8.8項参照)制圧のため、2月14日に東京を発ち九州へ向かった。

(4) 方針変更と出兵強行註183-4

台湾領有に方針変更

大久保不在の東京では外務省顧問のアメリカ人リジェンドルが1874年3月13日、大隈に意見書を提出し、台湾領有と占領政策を提起した。同じころ、鹿児島士族の依頼を受けて西郷従道が台湾出兵の指揮官を志望し、鹿児島士族を動員することになった。そして大隈は、西郷従道、寺島外務卿と協議の上、リジェンドルの提案をもとにした新たな出兵計画を策定する。それは台湾領有論こそ明記されていないが、植民地化を目指しているのは明らかだった。

この出兵方針は4月2日に開かれた大久保不在の閣議で木戸の反対にも関わらず決定され、木戸はこれに抗議して参議を辞任した。

4月9日、西郷従道は軍艦2隻を率いて品川を発ち、15日、佐賀で大久保と面談している。二人は夜を徹して台湾問題について語り合ったというが、派兵目的の変更には触れなかったようである。

出兵延期を決議

台湾出兵を知ったイギリス公使パークスは問罪という出兵理由を疑い、清国駐在のイギリス公使ウェードに清国政府の意向を打診するよう依頼する。また、アメリカ公使ビンガムは、アメリカは台湾全土を清国領土と認めていることから、清国政府に通告せず出兵することは敵対行為だ、として強く反対した※2。このような圧力を受けて、4月19日に開かれた閣議で出兵延期が決定された。西郷従道は4月25日に長崎で延期通告を受けたが拒否し、5月4日、清国に出兵を通告した。

※2 { イギリス公使やアメリカ新公使らも、日本が清国と対立するのは歓迎するのだが、中国・台湾の貿易が妨げられるのを恐れていた。}(井上「幕末・維新」,P213-P214)

出兵強行

大久保は佐賀の乱を鎮圧したあと、4月24日に東京に戻り、そこで初めて派兵方針が変更されたことを知った。29日に「兵隊進退等」の委任状を受けて東京を発ち、長崎には5月3日に着いたが、西郷は独断で前日に先遣隊を出発させてしまっていた。

大久保は長崎で西郷、大隈と会談し、植民地化政策の撤回などを取り決めて5月15日に帰京した。

(5) 台湾南端制圧註183-5

西郷従道は5月17日に台湾へ向かい、22日に台湾南端部に上陸、6月4日に同地を軍事的に制圧した後、占領を続けた。台湾の先住民の抵抗は強く、日本軍は村落の到るところを焼き払った。日本軍の戦死者は12名だったが、3000名の兵員中、マラリアなどによる病死者を561名も出した。

(6) イギリスと清国の反応註183-6

6月18日、イギリス公使パークスは寺島外務卿に「大兵を他国の領地に送る」ことは戦争とみなされてもしかたなく、万国公法(国際法)違反であると述べた。

清国総理衙門は6月4日、次のような抗議書を寺島外務卿に送っている。「台湾の生蕃(せいばん=先住民)も中国の所属であり、中国の辺境にはこのような種類のものは他にもあるが、いずれも中国の版図内にある。このような台湾生蕃の地に出兵することが「的確」ならば、なぜ先に「議及」しないのか」。

(7) 清国との交渉註183-7

交渉方針

日本は柳原前光(さきみつ)を特命全権公使として清国に派遣しており、8月から予定されている清国との交渉にあたって、交渉方針を決める必要があった。7月に入ってからの閣議では、主戦論と避戦論が対立したが、「外交交渉による解決を基本とするが、場合によっては清国との開戦も辞さない」という方針を決めた。

開戦派の大隈重信が積極的な開戦論を主張し続ける中、7月13日、大久保は三条に自らが清国に行って、交渉することを願い出た。大隈は無論のこと三条や伊藤博文なども反対するが、大久保は説得して8月6日、全権弁理大臣として横浜を出航した。

大久保の交渉

9月10日に北京に着いた大久保は14日に清国と第1回の会談を行ったが、日本側は万国公法(国際法)を掲げて台湾を無主の地と主張するが、清国側は自国の属地であるとして譲らなかった。両者の溝は埋まらず、10月5日の第4回会談でも膠着状態が続き、大久保は「何回話しても決しようがないので帰朝する」とまで言い放った。

日本国内では開戦論が沸騰し、大隈は9月30日、大久保宛書簡で即時開戦を要求してきた。一方で西郷隆盛からは黒田清隆を通じて、「条理を尽くせ」との叱咤激励が届く。大久保は10月10日付の三条宛書簡で「和平か戦争かを決するに、名分や義が判然としていなくては容易に断ずるのは難しい」と書き送っている。日記には「戦を期して帰国するのではなく、帰国後に宸断をもって開戦をするのが上策」と書いており、あくまで理に照らしての避戦を求めていたといえよう。

イギリス公使ウェードの仲裁

清国との第3回会談後の9月26日、駐清英国公使トーマス・ウェードから大久保に仲裁の提案があったが、大久保は断っている。断った理由ははっきりしないが、イギリス政府から見返りとして日本国内での外国人の自由通交権を認めるよう要求されることを嫌ったのではないか、と瀧井一博氏は推定している。

大久保は公式にはウェードの仲裁を断ったが、ウェードの仲裁行動を妨げることはなかった。ウェードは10月3日、清国総理衙門と交渉し、台湾出兵は非難せずに琉球人遺族へ少額の補償金を支払うという譲歩案を引き出している。当時の清国は洋式軍制改革が進んでおらず、日本と戦う能力が不足していた。

10月18日、第5回の会談が行われ、大久保は「出兵は日本国民を保護し航海者の安寧を保つために行ったものであるが、莫大な費用がかかっており、清国がこれを償うのは当然である」と主張し、清国は持ち帰り検討する、と回答した。この後、償金の金額及び名目、合意事項の文書化(清国は文書化を拒否)などで、両者の調整が行われた。日本側は償金を要求の200万両から50万両に減額し、その名目を遭難者への撫恤(ぶじゅつ)金(=見舞金)とすることなどに譲歩する一方、清国は文書化することを認めた。

妥結

こうして両国は合意に達し、10月31日に日清互換条款が調印された。琉球の帰属問題は議論されなかったが、大久保は日本の出兵を義挙とすることを清国は否定しなかったことを根拠に、琉球人=日本人を主張し、これ以降、琉球を日本領に組み込む「琉球処分」を敢行していくことになる。

なお、仲裁を行ったウェードに対して大久保は、日本の漆器を贈って謝意を表しただけで終わらせている。

(8) 大久保の凱旋註183-8

11月1日、大久保は北京を後に帰国の途についた。途中、3日には天津で清国の重鎮李鴻章と会談し、領事官の相互派遣に合意した。16日、台湾に行って西郷従道に撤兵を命じ、26日、横浜に帰着した。岩倉具視、伊藤博文、木戸孝允のみならず西郷隆盛からも大久保の快挙を讃える書簡が届き、政府における大久保の地位は確かなものになった。

凱旋のかげで次のようなお土産もあった。

英公使ウェードが、1874年12月28日付けで駐日英公使パークスに送った書簡では、清国政府の自尊心に深刻な傷を負わすことになり、日本への警戒感が高まったことを示している。

一方、パークスは日清紛争が日本側に有利に解決されたことによって日本政府の力が強化され、今や外国人を保護する十分な力量を有したと判断し、1875年1月27日、横浜居留地に駐屯していたイギリス軍を撤退することを寺島外務卿に通知した。

日本は1874年8月頃から、清との戦争を想定して士族の徴兵や訓練を行うとともに、兵士たちを清国に輸送するための蒸気船13隻を購入していた。この蒸気船は三菱商会にその運航を委託し、三菱商会は政商として、台湾出兵の直後に上海航路に進出した。

1.8.3項の主要参考文献

- 勝田政治「大久保利通と東アジア」、吉川弘文館、2016年2月1日

- 勝田政治「大政事家 大久保利通」、角川文庫、2015年3月25日(原本は2003年)

- 瀧井一博「大久保利通」、新潮選書、2022年7月25日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 明治維新史学会「講座 明治維新 第4巻」(講座#4)、有志舎、2012年3月20日

- 宮地正人「幕末維新変革史(下)」、岩波現代文庫、2018年11月16日

1.8.3項の註釈

註183-1 大久保政権成立

瀧井「大久保利通」,P292-P308 勝田「大政事家 大久保利通」,P215-P217 井上「幕末・維新」,P212 勝田「征韓論政変と大久保政権」/講座#4,P78-P86

{ 大久保政権の中核となったのが内務省である。内務省は、勧業、警察、地方の3行政を主な職掌とする官庁として大久保が創設したものであるが、すでに留守政府において設立に向けて動き出していた。…

留守政府において地方行政と警察行政を担当する官庁として内務省設立は合意に達したが、岩倉使節団との約定により凍結された。…

11月2日の参議会議で大久保が内務省創設を提起し、このとき勧業行政(殖産興業)が職掌に含まれることになった。…

11月10日に機構や職制は未確定のまま、設立が宣言された。… 内務省は征韓論政変後の国家目標である民力養成論の実施機関として設けられたのである。}(勝田「同上」/講座#4,P78-P80<要約>)

註183-2 台湾出兵論の始まり

勝田「大久保利通と東アジア」,P14-P15・P23-P25 井上「同上」,P207

{ 副島の手強い外交手法が日本でもてはやされたが、朝鮮と清国を併合し、東京を「新帝国の首都」にするなどと、誇大・冒険主義的な大国主義論者だった。}(井上「同上」,P207)

註183-3 台湾出兵決定

勝田「大久保利通と東アジア」,P55-P58・P64-P67 勝田「大政事家大久保利通」,P197 瀧井「同上」,P322-P323 井上「同上」,P213

註183-4 方針変更と出兵強行

勝田「大久保利通と東アジア」,P66-P87 瀧井「同上」,P323-P324

{ 伊藤博文も山県有朋も植民地化を目指した台湾出兵には反対だった。また華族の大原重徳や左院の議官なども反対している。また、民間人からも出兵反対の建白書が寄せられていた。}(勝田「大久保利通と東アジア」,P81-P87<要約>)

註183-5 台湾南端制圧

勝田「大久保利通と東アジア」,P88 井上「同上」,P214

註183-6 イギリスと清国の反応

勝田「大久保利通と東アジア」,P89-P90

註183-7 清国との交渉

瀧井「同上」,P325-P341 勝田「大久保利通と東アジア」,P94-P119 井上「同上」,P214-P216

{ 大久保は … 日清修好条規に決定的に逆行した。 … 大久保は強引そのものだった。大久保は日本交渉団一同の不満を一身をもって抑え、実際の戦費の10分の1にもならない償金50万両を受け容れたし、その償金さえ、いったん受け取った後、清国に返還したい*と個人的には考えていた。だが、それは大久保の後ろめたさを証明したにすぎない。清国の隣国日本に対する評価は最悪になった。}(井上「同上」、P215-P216)

*大久保は償金50万両のうち、10万両は被害者に配給し、残り40万両を清国に返却することを考えていたが、これは実現しなかった。(瀧井「同上」,P339-P340、勝田「同上」,PP118-P119)

註183-8 大久保の凱旋

瀧井「同上」,P342-P343 勝田「大久保利通と東アジア」,P118-P120 井上「同上」,P216 宮地「幕末維新変革史(下)」,P386-P389

{ … 清国側がともあれ金を支払わなければならなくなってしまったとの公然たる事実は、安全が保証されたのが慰めになるというよりは清国政府の自尊心に深刻な傷を負わすことになった。}(宮地正人「同上」,P386-P389)