1.8.2 征韓論政変

明治新政府は発足以来、朝鮮に修好を求めていたが朝鮮政府は拒否し、交渉は暗礁に乗り上げていた。1873(明治6)年5月、朝鮮政府が出した掲示に日本を侮辱した表現がある、との報告が届き、これをきっかけに議論が沸騰した。

西郷隆盛は使節として名乗りをあげ、自分が行けば朝鮮は自分を暴殺するだろうから、それを口実に武力行使すべきだ、と主張し、板垣退助など留守政府の参議たちはそれに賛成した。

しかし、岩倉使節団から帰国したばかりの大久保や岩倉は武力行使を期待する西郷の派遣に反対し、最終的には天皇の権力を使って留守政府を押し切った。その結果、西郷を始め留守政府の参議たちの多くは辞職し、大久保など薩長出身者を中心とする政府が成立した。

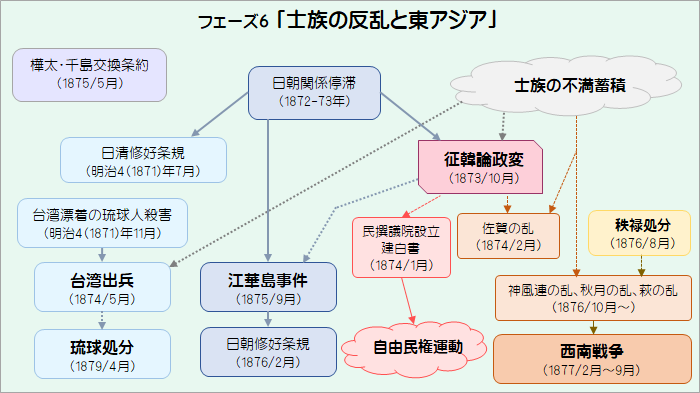

図表1.28(再掲) フェーズ6「士族の反乱と東アジア」

(1) 背景

日朝国交交渉(詳細は1.8.1項(2)を参照)

江戸時代後半まで日朝間では、釜山の倭館(わかん_長崎の出島のような場所)において対馬藩が細々とした交易を続けていた。明治政府発足後、日本は新政府樹立を通告する外交文書を手交したが、朝鮮政府はそこに書かれている文字(皇・勅)が不適切だとして受け取りを拒否した。この頃の朝鮮は攘夷運動が活発で、西洋化を進める日本もその対象になっていた。日本は貿易の拡大などにより朝鮮への影響力を拡大しようと、その後もアプローチを続けるが、交渉は進まなかった。

1873(明治6)年頃の日本(詳細は1.7.5項を参照)

版籍奉還と廃藩置県が行われ、さらに留守政府による様々な改革が急激に行われたことにより、その影響を最も強く受けた士族たちの不満が鬱積していた。その不満を代表したのが島津久光で、彼は旧制度への復帰などを求めて1873(明治6)年4月下旬上京し、それに合わせて全国から不平士族たちが上京していた。

また、徴兵制や地租改正、学制の導入などに反対する民衆の一揆は1873(明治6)年が一つのピークとなり、北条県(岡山県北部)、鳥取県、広島県、などで大規模な一揆が起きた註182-1。

(2) 西郷の使節派遣が内定註182-2

1873(明治6)年5月31日付けで釜山の大日本公館(旧称"倭館")の駐在員広津弘信が発信した報告書は、日本人商人の密貿易を取り締まる朝鮮当局の掲示が貼り出され、そこに日本を「無法之国」とする表現があることを伝えた。

この時点で朝鮮現地の情勢は緊迫したものではなかったが、留守政府は過敏な反応を示した。政府は「国辱に係わる問題であり、まず居留民保護のために軍艦と陸軍を派遣し、その後、使節を派遣して談判すべき」との議案を作り、6月から7月にかけて議論された。板垣退助は政府案通り軍隊を派遣すべき、と主張したが、7月下旬に西郷隆盛は、武力行使には大義が必要であり、まずは使節を派遣すべきだとして、自ら使節となることを提案、板垣もこれに同意した。

8月17日の閣議で参議全員の賛成により西郷を使節として派遣することが決まり、天皇の裁可も得たが、岩倉使節団帰国後に再評議することが前提になっており、内定の状態であった。

(3) 西郷の意図註182-3

西郷は7月29日に自身の使節派遣を支援してくれるよう板垣に手紙を送っており、その中で、政府案の即時出兵論に反対を表明した後、「使節を派遣すれば朝鮮側が暴挙を加えることは間違いなく※1、そうなれば朝鮮を討つ名分が立つ。自分は暴殺される覚悟はできており、その任にあたりたい」と述べている。これは朝鮮を武力征伐すべし、という「征韓論」の考え方そのものであった。

また、西郷は8月17日の板垣宛書簡註182-4でも、前日(16日)に三条太政大臣に語った内容として同様の趣旨を述べた上で、この軍事行動を「内乱を冀(こいねが)う心を外に移して…」、すなわち不平士族対策として位置付けている。

この8月17日書翰について、家近良樹氏は次のように指摘している。

- ・多くの日本人が朝鮮問題に関心を抱いていない中で、自らを暴殺させることで誰もが納得する戦争の大義を作り出そうとした。その一方で、肝心の戦争については板垣などに委ねており、本人の無責任さが目立つ。

- ・征韓を行う理由は、不平士族の不満解消のみならず、丈夫(ますらお…強く勇ましい)精神に溢れる国家を創建する狙いがあったと思われる。

- ・西郷は明治新政府が上辺だけの近代化政策を推し進める一方で、贈収賄が横行する状況に危機感を募らせており、同じ危機感を三条と共有しようとした。

家近氏は西郷が死を願うようになったのは、島津久光からの攻撃(なかでも西郷が旧主に対して不忠であるとの批判)が影響した、とみている。西郷は島津斉彬の死以来、死に場所や死に時を探っていた。そしてその死は「戦死」でなければならなかった。西郷は「太平に馴れる」ことを拒否し、国としてのあるべき姿を追い求め、国家の体面を損なわないためには、国家の滅亡と自身の死をも辞さないとする、西郷にしか持ちえない精神の持ち主であった。

※1 「朝鮮は使節を暴殺するハズ」という西郷の想定に対して、三谷博氏は疑問を呈している。{ 朝鮮政府は江華島でフランスやアメリカと交戦していたが、外国の使者を冷たくあしらうことはあっても殺すことはなかった。}(三谷「維新史再考」,P369) { 外交使節に危害を加えないのは文明国のルールであり、朝鮮政府が日本を代表する使節を殺害することはあり得ない。ただ、西郷が行くとすれば国を代表する皇使となり、政府の面子がかかるため、これが失敗すれば開戦に至ることになる。}(高橋「征韓論政変と朝鮮政策」,P79,P84<要約>)

(4) 岩倉使節団帰国註182-5

岩倉使節団一行が1年半以上にわたる欧米視察を通して学んだことは、短期間に西洋文明を採り入れることは不可能であり、日本の実情に合わせて漸進的に民力を養成するべき、というもので、これは岩倉、木戸、大久保を含めた使節団員共通の認識だった。急激な海外膨張を目指す征韓論はこうした基本認識に反するものであり、3人共に西郷派遣には反対だった。

参議の木戸は1873(明治6)年7月23日に帰国するが、帰国後病気がちになり、活動は控えめだった。大久保は木戸より一足早く5月26日に帰国したが、参議ではなかったので政治に参加することなく、8月からは関西旅行に出かけて9月21日に帰京している。

(5) 大久保の参議就任註182-6

大久保が9月に帰京した時、待っていたのは岩倉、伊藤博文らによる参議就任要請だった。大久保は西郷との全面衝突を恐れて固辞していたが、10月9日頃に受諾を決め、12日に参議に就任した。受諾すれば、西郷と訣別するだけでなく、軍部や不平士族によって暗殺される可能性もあったため、大久保は長男彦熊と次男伸熊(牧野伸顕)に「遺書」を書き残している。そこには次のようなことが記されていた。

「およそ国家のことは深謀遠慮し、自然の機に身を任せて図るのでなければ、成功すること能わざるは必然」と説き、「国家の事を一時の瞬発力」にたよる勢力に対峙する姿勢が示されている。

大久保は、西郷の遣使論に次の2点から反対している。

a)軽重や時勢を無視した場当たり的な恥や義からの主張に過ぎず、将来を見据えた政策ではない。

b)戦争に繋がる可能性があり、次のような弊害がもたらされる。①士族反乱や民衆騒擾の誘発、②軍事費増大による国家財政の危機、③富国化政策の挫折、④輸入超過による貿易不均衡、⑤ロシアの南下策を助長、⑥イギリスの内政干渉、⑦条約改正への障害

(6) 西郷の派遣決定註182-7

岩倉は9月13日に帰国したが、岩倉も太政大臣の三条も朝鮮問題に緊急性は感じていなかった。しびれを切らした西郷は9月末、三条と岩倉に朝鮮問題についての閣議開催を強く要請、10月に入ると他の参議からも同様の要求が出てきて、閣議を10月12日に開くことが9日に決まった。

論点変更_派遣延期論へ

ところが、11日になって三条は閣議の開催延期を通知する。西郷はすぐに返信し、使節派遣はすでに8月18日に決定しており、今になって中止するようなことがあれば自殺するしかない、と三条を脅す註182-8。三条は、もし西郷が自殺するようなことになれば軍部の暴発も予想されることから、閣議では使節派遣自体は変更せずに、派遣時期の延期を議題とするよう岩倉に提起した。岩倉も合意して閣議は14日に開催されることになった。

14日の閣議_結論出ず

10月14日の閣議参加者は、三条、岩倉、西郷、大久保、大隈、板垣、副島、江藤、後藤、大木の10名で木戸は体調不良のため欠席した。閣議の内容を伝える公式記録は残されていないが、10月23日の岩倉上奏文によれば、三条と岩倉が「樺太問題※2の方が優先度が高いこと、朝鮮との戦争準備が不足していること」の2点を理由に使節派遣の延期を主張し、西郷以外の参議は同意した。

西郷があくまでも即時派遣を主張したことにより、大久保、大隈、大木以外の参議は動揺し、結論を出すには至らなかった※3。大久保は反対する論拠として上記(5)に記載のような将来を見据えた深謀遠慮がないこと、戦争になった場合の影響の大きさなどを指摘したものと思われる。

※2 樺太問題とは、1873年4月に樺太南部で起きたロシア人によるハッコトマリ出火事件のこと。詳細は1.8.1項(1)参照。

※3 { 板垣は後日、… 次のように語っている。朝鮮との開戦に当たっては「目的」を立て、おもむろに進めるべきである。したがって、西郷の「急に討つ」ような「征韓」を「切迫」ニ主張することには同意できなかった。しかし、西郷が「破裂」すれば国内は整わないことから、むしろ西郷とともに「急撃」することとなった。}(勝田「征韓論争と東アジア」,P38)

15日の閣議―西郷の派遣決定

翌15日、西郷は「言うべきことは言った」と欠席し、残り9名での会議になった。大久保の日記によれば、「延期」を主張したのは大久保だけで、他の参議は即時派遣を支持した。最終判断は三条と岩倉の両人に任せることになったが、三条が西郷支持に変わり、即時派遣が決定された。三条は閣議後岩倉に手紙を送り、西郷の派遣が延期又は中止になった場合、西郷の息のかかった軍や警察が暴走する可能性があることを心配したからだ、と弁明している。

こうして西郷の派遣は閣議決定され、あとは天皇の裁可を待つだけとなった。

(7) 一の秘策と天皇の決断註182-9

10月17日、大久保と岩倉は三条に辞表を提出、三条は大きなショックを受け、18日未明、従来からの心労も重なって錯乱状態に陥り、職務を遂行することができなくなった。

一の秘策

19日、太政官職制により、右大臣の岩倉が太政大臣代理を務めることになった。同日、大久保は黒田清隆に「一の秘策」を授けた。大久保と岩倉は、15日の閣議の結果を上奏する際、閣議の結果(使節の即時派遣)だけでなく、太政大臣代理である岩倉の考え(使節派遣の延期)も伝えて天皇に判断を求め、即時派遣論を葬り去ろうと企てた。「一の秘策」とはあらかじめ天皇に延期論を承諾させておくための宮中工作のことであった。なお、「一の秘策」については新説がある。→(9)を参照

黒田は20日、大久保の息がかかった宮内省少輔の吉井友実を介して徳大寺宮内卿へ働きかけ、徳大寺は内々に天皇へ延期論を奏上した。

天皇の決断

10月23日、岩倉は天皇に拝謁し、閣議の内容を奏上するとともに、大久保の意見もふまえた次のような内容の「奏聞書」を天皇に提出した。すなわち、岩倉使節団の調査によって条約改正による国権回復は”実効実力”がなければ困難であり、そのためには民力(=経済力)の養成が必要であることが分かった。したがって民力養成を阻害する戦争に反対する。

翌24日、満21歳直前の天皇は遣使延期の勅書を下し、民力養成(=民業中心の殖産興業)が国家の方針となった。

西郷は23日に辞表を提出、留守政府の強硬派だった板垣、後藤、副島、江藤も辞表を提出(25日受理)し、政府は分裂した。

岩倉と大久保は朝鮮との戦争の危機を乗り切ったが、(6)で延べたように、使節派遣は延期されただけなので、この問題は持ち越され、江華島事件(1875年)、日朝修好条規(1876年)と続くのである。

(8) 政変の総括とその後註182-10

この政変の背景には、留守政府を主導し急進的な開化政策を推進した土肥閥と、欧米視察で漸進的な民力養成の必要性を体感した薩長閥の主導権争いという側面があった。それは単なる派閥争いにとどまらず、国政改革の方向性を巡る争いでもあった。留守政府は開発独裁を進めるために内閣による専横体制(太政官潤飾)を導入したが、帰国した岩倉・大久保らは征韓使節の派遣を巡る問題において天皇という絶対権力を手中に収めて勝利をおさめ、行政重視の指導体制を構築した。

勝者は、殖産興業、警察、地方行政を担当する内務省を設置し、大久保をその責任者に据えて「民力強化策」や憲法制定などを推進することになる。敗者は下野して民撰議院設立建白書を政府に提出、「大久保専制政治」を批判して自由民権運動を立ち上げていく。

この政変をきっかけに、朝鮮問題が世に知られるようになり、士族を中心に征韓論についての論議が盛り上がった。佐賀では江藤新平をかつぎだして征韓などを求める士族の反乱が起きた。西郷は鹿児島に帰国したが、鹿児島は独立国のようになっており、西南戦争(1877年)を引き起こすエネルギーが蓄積されていった。

(9) 新説の登場註182-11

以上述べてきたのは、勝田政治氏や高橋秀直氏の研究に基づくもので、これが通説となっている。ところが最近になって、この通説の一部を修正することになりそうな新説が中川壽之氏によって提示されている。

中川氏は「内史日録」という天皇を含む政府上層部の動静を記録した文書から、10月18日に留守政府派が開催した閣議に天皇が親臨し、その後、西郷、後藤、江藤の3名を赤坂仮皇居に呼び寄せていたことが確認できるという。その場で何が話されたかは明らかでないが、天皇は錯乱状態に陥った三条のことを心配しており、三条がダウンした経緯の説明を通して、議論の内容が天皇の知るところとなった可能性は高い、と見られる。

天皇が西郷らと会ったことは大久保や岩倉もつかんでいただろうから、大久保の「一の秘策」は、通説のように使節の派遣延期を天皇に簡単に入説するのではなく、岩倉自身から天皇にしっかり報告できる機会を作ろうとしたものであり、それを岩倉に太政大臣代理を命じる機会を演出することで実現しようとした、というのが中川氏の推論である。それは結果から導き出したものでもあるようで、天皇は20日に三条邸に行幸して三条を見舞った後、帰りがけに岩倉邸を臨幸し岩倉具視に会っている。確かに、この説の信頼性は高いと思われる。

1.8.2項の主要参考文献

- 家近良樹「西郷隆盛」、ミネルヴァ書房、2017年8月10日

- 明治維新史学会「講座 明治維新 第4巻」(講座#4)、有志舎、2012年3月20日

- 明治維新史学会「講座 明治維新 第12巻」(講座#12)、有志舎、2018年8月30日

- 毛利敏彦「明治6年政変」、中公新書、1979年12月20日

- 勝田政治「大政事家 大久保利通」、角川文庫、2015年3月25日(原本は2003年)

- 勝田政治「大久保利通と東アジア」、吉川弘文館、2016年2月1日

- 高橋秀直「征韓論政変と朝鮮政策」、史林75巻2号、1992年3月

- 高橋秀直「征韓論政変の政治過程」、史林76巻5号、1993年9月

- 明治維新史学会「明治維新史論集2 明治国家形成期の政と官」(論集#2)、有志舎、2020年10月25日

- 瀧井一博「大久保利通」、新潮選書、2022年7月25日

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 伊藤之雄「伊藤博文」、講談社学術文庫、2015年3月10日

1.8.2項の註釈

註182-1 新政反対一揆

井上「幕末・維新」,P200-P201

註182-2 西郷の使節派遣が内定

勝田「大久保利通と東アジア」,P26-P28 家近「西郷隆盛」,P412-P413 毛利「明治6年政変」,P108-P116 高橋秀直「征韓論と朝鮮政策」,P79-P82

勝田氏や家近氏は8月17日の閣議に西郷は欠席した、としているが、

{ 「内史日録」明治6年8月17日条には三条大臣以下、西郷、大隈、後藤、板垣、大木、江藤の6参議の下に「不参」とは書かれていない。これからすると、(8月)17日の当日政府首脳は太政官代に出仕していたと理解され、西郷はこの日の廟議に参加していたと考えられる。}(中川壽之「征韓論政変と岩倉具視」(論集#2,P178))

註182-3 西郷の意図

家近「同上」,P416-P431 勝田「…東アジア」,P28-P30 毛利「同上」,P111-P120

{ 西郷の朝鮮使節派遣論は、朝鮮国と平和的・道義的交渉を行うものであり、征韓論ではないとする解釈(毛利敏彦1979)もあるが、使節派遣→朝鮮国拒否→開戦と最終的には朝鮮国との戦争を期す征韓論である(高橋秀直1992,家近良樹2011)というのが妥当である。}(勝田政治「征韓論政変と大久保政権」(講座#4,P72))

{ 板垣は征韓論に傾斜し、即時派兵論に賛成していたのであるから、そのままでは使節派遣論に同調する可能性は乏しかった… そこで編み出されたのが使節暴殺云々の議論だったのではなかろうか。つまり、結果的に使節が暴殺されてお望み通りに戦争になるはずだから、とにかく自分の使節派遣論に賛成し協力してほしい、という論法である。そう推論して良ければ「暴殺」云々は西郷の真意でなくて、強硬論者板垣説得のためのテクニックであったということになる。}(毛利「同上」,P119)

註182-4 西郷の三条宛書簡(8月17日発信)

{ 此の節は戦いを直様(すぐさま)相始め候訳にては決してこれなく、戦いは二段に相成り居り申し候。只今の行き掛かりにても、公法上より押し詰め候えば、討つべきの道理はこれあるべき事に候得共、是は全く言い訳のこれある迄にて、天下の人は更に存知これなく候えば、今日に至り候ては、全く戦いの意を持たず候て、隣交を薄する儀を責め、且つ是迄の不遜を相正し、往く先隣交を厚くする厚意を示され候賦を以て、使節差し向けられ候えば、必ず彼が軽蔑の振る舞い相顕れ候のみならず、使節を暴殺に及び候儀は、決って相違これなき事に候間、其の節は天下の人、皆挙げて討つべきの罪を知り申すべく候間、是非此処迄持ち参らず候わでは、相済まざる場合に候段、内乱を冀う心を外に移して、国を興すの遠略は勿論、旧政府の機会を失し、無事を計って、終に天下を失う所以の確証を取って論じ候。(『西郷隆盛全集』3,385-386頁)}(講座#4,P72-P73)

註182-5 岩倉使節団帰国

勝田政治「征韓論政変と大久保政権」/講座#4,P67 勝田「…東アジア」,P50-P51 伊藤之雄「伊藤博文」,P121

註182-6 大久保の参議就任

勝田「大政事家 大久保利通」,P162-P163 瀧井「大久保利通」,P267-P270 家近「同上」,P442 伊藤之雄「同上」,P123

註182-7 西郷の派遣決定

勝田「大政事家…」,P161-P167 家近「同上」,P441-P451 勝田「…東アジア」,P31-P39

註182-8 8月17日の"内定"

8月18日の閣議では「正式には岩倉使節団が帰国してから再審議する」と決定し、それを前提に天皇の裁可も得ていたが、西郷は8月18日の閣議に出席せず、三条も再審議のことを正確に西郷に伝えなかったため、西郷は事実上8月18日で決定したものと考えてしまっていた。以上、高橋「征韓論と朝鮮政策」,P90-P98による。

註182-9 一の秘策

勝田「大政事家…」,P167-P171 家近「同上」,P450-P455 瀧井「大久保利通」,P271-P278 勝田政治「征韓論政変と…」/講座#4,P67 勝田政治「立憲国家と明治維新」/講座#12、P96-P97

{ 従来【毛利敏彦氏ら】は、岩倉が太政大臣代理に就任したことを「一の秘策」の結果としてきたが、こうした理解は誤りであることが明らかになった。太政官職制によれば、太政大臣欠席の時は、その職務を左・右大臣が代行する、とされており、左大臣は欠員だったので右大臣岩倉が代理となる規則であった。}(勝田「大政事家…」,P167-P168)

註182-10 政変の総括とその後

瀧井「同上」,P279-P293 勝田「大政事家…」,P173-P178 家近「同上」,P456-P457

註182-11 新説の登場

中川壽之「征韓政変と岩倉具視」/論集#2、P173-P199

以下は、岩倉による公式の奏上及びその結果の様子である。

{ 10月23日、岩倉は赤坂仮皇居に参内し … 使節派遣にあたって緩急順序をはっきりさせ、その順序目的を定めてから派遣しても遅くはないとの延期論を言上し、…明治天皇に裁断を仰いだ。…

岩倉の上奏を受けた天皇は国家の重大事件としてよく考えた上で返答するとし、朝鮮、樺太等に関する書類の提出を岩倉に命じた。

明治天皇は熟慮の上、翌24日参内した岩倉に対して「国政を整へ民力を養ひ勉て成功を永遠に期すべし今汝具視が奏状之を嘉納す、汝宜く朕が意を奉承せよ」との勅書を与えた。}(中川「同上」,P191)