1.8 士族の反乱と東アジア

藩が廃止され身分制度もなくなると、それまで世襲の「家」に対して家禄を受け取るかわりに藩に忠誠を誓い、藩政にかかわる今風に言えば「公務員」や軍事要員などの仕事をしていた武士の生活は不安定になった。特に、戊辰戦争で戦功をあげたにもかかわらず十分な報償を得ることができなかった西国の武士たちにはその不満が大きかった。

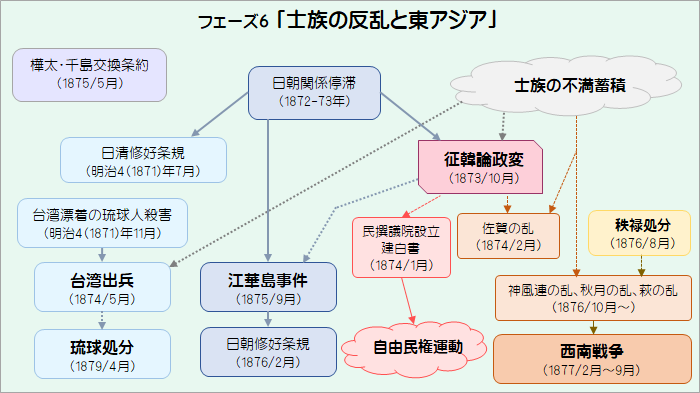

一方、新政府は中国(清朝)や朝鮮との外交関係を樹立しようとしたが、朝鮮は日本との国交樹立を拒否、中国の属国であった台湾に関連した紛争が起き、それらを軍事的に解決するために不平士族を活用しようという動きが出てきた。朝鮮については西郷隆盛などが征韓論を展開したが、軍事力を行使しない方向で決着した。一方、台湾には出兵して占領した上で中国(清朝)との賠償交渉を成立させた。

武士の俸禄を廃止する秩禄処分は、不平士族を沸騰させ、西国を中心に反乱が起きた。その最大のものが西郷隆盛を担いだ薩摩武士たちが起こした西南戦争である。新政府はこれを鎮圧し、その基盤を着実なものにした。

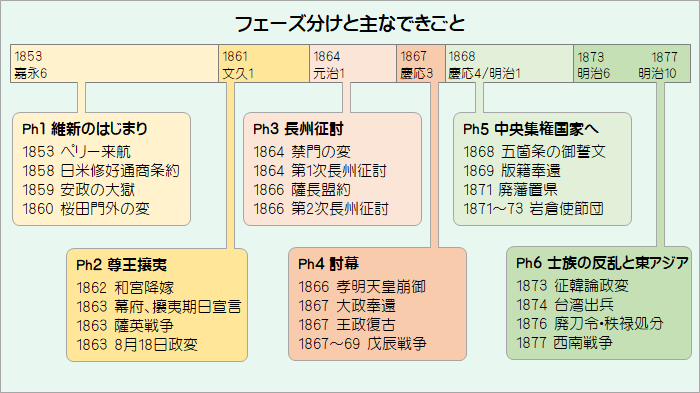

図表1.1(再掲) 明治維新、6つのフェーズ

1.8.1 東北アジアの外交

ここではロシアとの間で締結した樺太・千島交換条約について述べた後、朝鮮との国交樹立交渉とそれが征韓論に至る経緯、及び小笠原諸島の領有について述べる。

図表1.28 フェーズ6 士族の反乱と東アジア

(1) 樺太問題註181-1

安政元年12月(1855年2月)に締結した日露和親条約で、日露間の国境は千島列島については択捉島までが日本領、それより北がロシア領となったが、樺太島については、国境を決めず両国民が混住する地となっていた。

1872年になると、ロシアは「流刑地として使用するので樺太全島を領有したい」と申し入れてきた。続いて1873年4月、カラフト南端のハッコトマリ(函泊)にあった日本の漁具倉庫から出火した。ロシアは出火原因は日本側にあるとして譲らず、交渉は膠着状態となった。

1873年も秋になって征韓論争が活発化してくると、樺太問題の責任者で開拓使次官だった黒田清隆は、朝鮮への軍事力行使で前のめりになった西郷を牽制する意味も含めて、樺太への出兵を建議した。結局、樺太出兵は認められず、征韓論政変が一段落した73年11月、ロシア本国に使節を派遣することが決定した。

翌1874(明治7)年1月10日、榎本武揚を使節とすることが決定、交渉方針として、樺太全島をロシアに譲る代わりに千島列島全島を日本領とすることが榎本に伝えられた。榎本は1875(明治8)年3月10日、ロシアに向けて横浜を発ち、8月からロシアの首都ペテルブルクで交渉を開始した。ロシアは日本案を受け入れ、1875年5月7日、樺太・千島交換条約が調印されたが、この情報が国内に伝わると、軟弱外交だとの批判が多数寄せられた。

(2) 紛糾する日朝関係註181-2

江戸時代、徳川幕府と朝鮮政府は、対馬藩を介して対等な外交関係をもっていた。朝鮮は中国(明朝及び清朝)を宗主国とする華夷秩序※1を維持しており、それまでは徳川将軍と朝鮮国王が対等な関係にあったのに対して、将軍より上位の天皇を朝鮮国王より上位に位置づける可能性を危惧していた。また、朝鮮では攘夷思想がさかんでアメリカやフランスの軍艦を攻撃し、撃退していた。

明治政府は、成立早々の明治1年12月(陽暦1869年2月)、新政府樹立を通告する外交文書を送ったが、朝鮮政府はこの文書の受け取りを拒否した。「朝鮮にとって宗主国である清国の皇帝のみが使用できる"皇"、"勅"という文字を日本の天皇に用いている」というもので、これを認めると日本が朝鮮より上位の関係になることから、絶対に認めることはできない、というのが代表的な拒否理由だったが、他に次のような事情もあった。

{ 朝鮮側が … 強硬な態度をとった裏には、日本が不平等条約によって欧米列強を迎え入れ、その侵略的手法をまねる「仮洋夷」=倭洋一体 として認識され、その日本に対する強い不信と警戒心があったことを見逃すわけにはいかない。}(姜在彦「新訂 朝鮮近代史」,P39)

{ 当時、朝鮮王朝の実権を掌握していた大院君(国王の実父)の攘夷鎖国主義に基づく、開化日本への反発が大きく関係した。}(家近「西郷隆盛」,P407)

このような膠着状態にあって、日本の外務省は明治3(1870)年4月、打開策として次の3つを示し、政府は③の清国との対等の条約締結を選択した。

- ①日本の国力充実まで国交を断絶

- ②武力を伴う天皇の使節を派遣して国交を要求し、拒否されたならば武力を行使する。(これがいわゆる征韓論である)

- ③中国(清朝)との間で対等の条約を締結し、この条約をバックに朝鮮に国交を要求する。

※1 華夷秩序: 中国を世界文明の中心とする国際関係を華夷秩序とよぶ。詳細は1.2.3項を参照。

(3) 日清修好条規締結註181-3

日本と中国は近世初頭以後、正式な国交はなく、中国人商人が長崎に来て貿易を行うだけの関係であった。上記のように対朝鮮外交を優位に進めるため西洋流の条約を清国と締結する方針が決定し、明治3(1870)年に使節団を天津に派遣し、予備交渉を行った。中国は当初、乗り気ではなかったが、李鴻章は日本と対等の条約を前提に北京朝廷を説き伏せた。

翌明治4(1871)年7月(陽暦1871年9月)、伊達宗城を全権代表とする使節団は予備交渉後に日本国内では不平等条約を締結すべきとの声が大きくなったため、その案を提示したが、中日共同で欧米に対抗したい李鴻章は対等の条約を主張し、結局、双方の領土保全と相互援助を規定した上で、領事裁判権と協定関税を互いに認め合うという変則的な対等条約となった。

こうして日清両国は友好関係を約したものの、わずか3年後の1874年には日本の台湾出兵によって関係は悪化し、その後も琉球領有問題で争い、朝鮮問題を契機に日清戦争(1894-95年)で破局を迎えることになる。

(4) 日朝関係の断絶註181-4

日清修好条規の交渉と並行して、日本政府は明治3(1870)年10月、政府間の非公式の対等交渉を提案するが、朝鮮側はこれを拒否。

明治5(1872)年になると、廃藩置県によって外交権が対馬藩から中央政府に移管されたことに伴い、釜山の倭館(わかん)――日本人が滞在する客館として朝鮮が建てたもので出入りは厳しく規制されていた――において、両国の官吏が交渉を続けていたが、対立は激しくなるばかりであった。同年9月、日本政府は外務省高官(花房義質)を軍艦で釜山に派遣し、朝鮮の抗議を無視して倭館を接収、翌年に大日本公館と改称した。

こうして、日朝関係は完全に断絶状態になった。

(5) 小笠原諸島の領有註181-5

小笠原諸島には、15-16世紀にスペイン船やオランダ船の来航記録があるらしいが、はっきりした記録は1670年に阿波の"みかん船"が漂着後、6人が八丈島経由で帰国したというものである。その後1675年に幕府が調査を行い、「此島大日本之内也」という碑を設置した。

19世紀になると周辺海域に捕鯨船が現れるようになり、1830年頃からイギリス人やアメリカ人、ハワイ人などが定住するようになった。幕府は1862(文久2)年に本格的な調査と移民を行い、居住者に日本領土であることを宣言している。

1875(明治8)年10月、日本は外務省職員を現地に派遣、11月にはイギリス公使パークスが日本領であることを承認し、翌1876(明治9)年10月、日本は各国公使に日本の領土であることを通知した。その時、島に居住していた欧米系住民71名は、1882(明治15)年までに全員が日本に帰化した。

コラム マリア・ルス号事件

明治5(1872)年6月4日夜半、横浜港に南米ペルーの帆船マリア・ルス(Maria Luz)号が入港した。この船は中国のマカオからペルーのカヤオ港に向かう途中、帆柱が破損したので修理のため横浜に寄港したもので、乗客は中国人231人、と報告された。6月9日夜、横浜に停泊していたイギリス軍艦が海中に一人の男を発見し助け上げてみると、マリア・ルス号から逃げて来たという。イギリス公使館から通報を受けた日本政府が調査してみると231人は中国からペルーに送られる苦力(クーリー、年季契約の労働者≒奴隷)であることが判明した。

日本は外務卿副島種臣の指示により、マリア・ルス号の出航をさしとめて231人の中国人全員を上陸させ、神奈川県が裁判を行った。裁判長の神奈川県令大江卓は、清国人との労務契約は人道に反するものとして開放を命じた。ペルー側が雇ったイギリス人弁護士は、日本国内の遊女売買の実例をあげて反論したが、判決は変わらず、中国人たちは解放された。この頃は、日中修好条約が調印済みであり、副島外務卿は中国側と連絡をとり、中国から引取人が来て全員無事に上海に向けて出発できた。のちに李鴻章は副島に謝意を表している。

ペルー政府はこの結末に納得せず、賠償金を求めて国際裁判に訴え、1875(明治8)年5月29日、ロシア皇帝アレクサンドル2世による仲裁裁判が行われたが、「日本政府の処置に落ち度なし」で決着した。このとき、日本からは榎本武揚が樺太・千島交換条約交渉のためにロシアを訪問していた。同条約が5月7日に調印されたあともこの裁判をフォローしており、裁定に良い影響を与えたものと思われる。

一方、国内では悲願である条約改正実現のためにも遊女を含めた人身売買を禁止する必要性が認識され、明治5(1872)年10月2日、「芸娼妓解放令」とも呼ばれる太政官布告第295号が発布された。布告では、「終身・有期を問わず、一切の人身売買(前借金による事実上の拘束も含む)の禁止、年季奉公などの名目による人身売買類似行為の禁止」などが規定された。

(参考文献: 吉澤誠一郎「清朝と近代世界」,P138-P139、毛利敏彦「明治六年政変」,P52-P57)、醍醐龍馬「マリア・ルス号事件をめぐる国際仲裁裁判」、2011年)

1.8.1項の主要参考文献

- 勝田政治「大久保利通と東アジア」、吉川弘文館、2016年2月1日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 姜在彦「新訂 朝鮮近代史」、平凡社、1994年8月1日

- 田中他「新・図説 中国近現代史」、法律文化社、2020年2月29日

- 明治維新史学会「講座 明治維新 第4巻」(講座#4)、有志舎、2012年3月20日

- 牧原憲夫「民権と憲法」、岩波新書、2006年12月20日

1.8.1項の註釈

註181-1 樺太問題

勝田「大久保利通と東アジア」,P15-P19,P33-P35,P51-P55 井上「幕末・維新」,P216-P217 家近「西郷隆盛」,P486

{ (樺太・千島交換条約において)樺太アイヌ、… 北千島アイヌ、南千島アイヌらの北方少数民族の独自の権利は全く無視された。この年の冬、樺太アイヌの内、841名は開拓使によって北海道石狩川沿いの内陸部(江別市)に強制移住させられて農業民化を強いられ、天然痘などで約400人が死亡する。}(井上「同上」,P217)

{ 千島列島最北端のシュムシュ(占守)島の住民は、日本国籍を持てばそのまま居住出来るはずだったが、1884年色丹島へ移住させられた。… 彼らが、カムチャッカ半島でラッコや鯨をとりにくる欧米人・ロシア人と交流するのを日本政府が嫌ったからだった。}(牧原憲夫「民権と憲法」,P99)

{ 北海道各地のアイヌも、日本の行商人から酒やたばこを高価に売りつけられたり騙されたりして借金を抱え、配分された土地を取られたり漁業や道路工事などにこき使われた。日本人による乱獲で鮭や鹿が激減し、ときには「資源保護」を理由に捕獲が禁止された。アイヌは主食の確保さえ困難になり、密漁で処罰されることもあった。}(牧原「同上」、P101)

註181-2 紛糾する日朝関係

勝田「同上」,P19-P21 井上「同上」,P202-P203 姜在彦「新訂 朝鮮近代史」,P38-P39

註181-3 日清修好条規締結

井上「同上」,P206 田中他「新・図説 中国近現代史」,P38 三谷「維新史再考」,P393-P394

{ 国力として大きな差異があったはずの日清間に平等条約が結ばれた背景には、李鴻章が不平等条約の下で日本が欧米に支配されてしまうことを懸念していたこと、そして、これと矛盾するようですが、日本が国力を増強すれば遠く隔たった欧米よりも中国にとって脅威となるため、外交官を駐在させて日本の動向を把握しておく必要があると考えたからでした。}(山室信一「日露戦争の世紀」,P21)

註181-4 日朝交渉の断絶

勝田「同上」,P21-P22 井上「同上」,P208-P209

註181-5 小笠原諸島の領有

宮地「幕末維新変革史(下)」,P400 北岡「明治維新の意味」,P179-P180 麓慎一・川畑恵「国境の画定」/講座#4,P212-P213 勝田「同上」,P190