1.7.5 留守政府の近代化政策

岩倉や大久保は留守を預かる西郷らとの間で、使節団が戻るまでは廃藩置県の後始末を主たる業務として新たな改革などは行わない、官員の増員も行わない、など12か条に及ぶ盟約書を取り交わした。しかし、使節団の帰国が大幅に延びたこともあって、留守政府の閣僚クラスは、功を争うようにそれぞれの担当部門の近代化政策を急激に実行した。しかし、帰国した岩倉使節団は、「欧米資本主義は長い期間をかけて成立したものであり、短期間に西洋文明を採り入れることは不可能、日本の実情に合わせて漸進主義で行うべき」という認識であった。

また、この期間に王政復古や鳥羽伏見の戦いには無関係だった佐賀藩出身者(大隈重信、副島種臣、江藤新平、大木喬任など)が勢力を伸ばした。註175-1

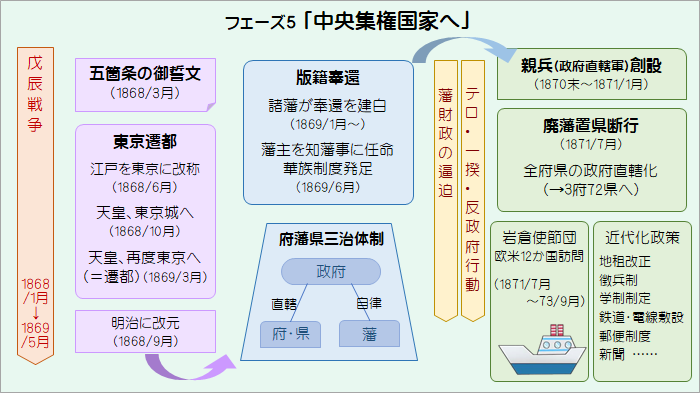

図表1.24(再掲) フェーズ5「中央集権国家へ」

(1) 地租改正註175-2

地租改正とは、それまで主として農地の収穫量に応じて米で納めることになっていた租税を、農地以外の土地も含めてその土地の価値(地価)に応じて貨幣で納めるよう改訂するものである。

大蔵省はトップの大久保利通が岩倉使節団で外遊する以前から取り組みを始めており、土地売買を自由化した上で、地価を決定し、それを記した地券を所有者に発行、地価に基づいて租税賦課する、という基本方針を定め、大蔵大輔(次官)だった井上馨が中心となって法制化を進めていた。

1873(明治6)年4月から開催された地方官合同会議で審議・議決され、同年7月地租改正法が公布された。その後、全国の土地の所有者や面積、地価の調査・決定、という作業を経て田畑宅地のほとんどが完了するのは1876年、山林原野は1881年に完了するが、農民の反発もあり、課税率を3%から2.5%に引き下げるなどの措置がとられることになる。

(2) 学制制定註175-3

文部省は文部大輔(次官)江藤新平のもと、着手からわずか8カ月、1872(明治5)年8月に「学制」を制定し、全国に大学校8,中学校256、小学校53,760を置くことを計画した。

フランスの学制にならって、「邑(むら)に不学の戸なく、家に不学の人なからしめん」と宣言し、親は子供を少なくとも小学校に通学させるよう奨励している。寺子屋から学校への転用が多かったが、4年後の1876年には26,584校、目標のほぼ半数が開校した。教育の内容は「読み書き算盤」に地理その他の知識を追加した程度であったが、就学率は78年に41.3%に達し、欧米のそれと遜色がないほどに普及した。

一方、中学校は教員不足などからほとんど設置ができず、大学も東京大学などごく一部の設置にとどまった。

(3) 徴兵制註175-4

兵部省は1872(明治5)年2月、陸軍省と海軍省に分割された。両省とも現在でいう大臣に相当する"卿"はおらず、陸軍は山県有朋が大輔(次官クラス)、川村純義(薩摩)が海軍少輔となった。

山県・川村らは徴兵制の導入を計画し、まず薩長土から献上された親兵を近衛兵として再編した上で、これを徴兵に置き換えていこうとした。西郷隆盛はこの計画を承認したが、薩摩の篠原国幹や桐野利秋などは徴兵に猛反対した。

山県が計画を進めている最中に、長州の奇兵隊出身で兵部省の御用商人だった山城屋和助が多額の公金を使い込んだままフランスで豪遊しているという情報が駐在外交官を通じて日本に伝わって来た。これを知った近衛部隊の薩摩兵たちは山城屋の元上司だった山県の排斥運動を活発化させたため、山県は明治5(1872)年6月29日辞表を提出した。行幸中だった天皇は薩摩からの帰路にこれを知り、事態収拾のため、随行していた西郷隆盛を帰京させた。西郷は山県が兼務していた近衛都督を継ぐとともに、元帥に就任することで薩摩兵たちをなだめた。

山県は1873(明治6)年1月に国民皆兵主義をもとにした徴兵令を発布した。20歳の男子を徴兵検査と抽選で選んで3年間、常備軍(現役兵)に編成し、その後、後備役に就く、とするものであった。

当時の政府軍は薩長土3藩の「近衛兵」や士族出身の寄せ集めでできており、逃亡や反抗などに苦労していたので、無垢の若者をゼロから育て上げた兵の方が信頼できたのであろう。熊本鎮台司令長官だった桐野利秋は「土百姓等を集めて人形を作る。果たして何の益あらんや」と山県を罵ったが、1877年の西南戦争で熊本鎮台の徴兵たちに桐野は苦しめられることになるのである。

司法卿の江藤新平は山城屋和助の事件で山県を追求し、1873年4月10日、山県は陸軍大輔を辞任せざるを得なくなったが、西郷隆盛・大隈重信・井上馨らにより、まもなく陸軍卿代理に任じられ、6月には陸軍卿に就任した。

(4) 司法制度改革註175-5

1872(明治6)年4月、江藤新平が司法卿に任ぜられると、大蔵省管下の府知事、県令が握っていた裁判権を司法省に移す方針を打ち出し、同年8月、司法事務職制を制定して、府県裁判所を順次設立し、そこに移管・吸収していった。

(5) 文明開化註175-6

廃藩置県後から西洋文明の取込み(文明開化)の動きが活発になってきた。以下はそのうちの主なものである。

- ・郵便事業: 明治4(1871)年3月官営事業開始、1873年民間の郵便事業を禁止し官営が独占。

- ・欧州からの海底電信ケーブルが長崎に上陸: 明治4(1871)年

- ・散髪脱刀令及び華族・士族・平民間の結婚の自由: 明治4(1871)年8月

- ・新橋・横浜間の鉄道開業: 明治5(1872)年9月

- ・人身売買禁止,芸娼妓解放令: 明治5(1872)年10月

- ・国立銀行条例制定: 明治5(1872)年11月

- ・陽暦導入: 明治5(1872)年12月3日(陰暦)が1873(明治6)年1月1日(陽暦)とされた。

- ・キリスト教解禁: 1873(明治6)年2月

- ・長崎~東京間の電信線開通: 1874(明治7)年 4月

- ・神戸~大阪間の鉄道開業: 1874(明治7)年5月

(6) 久光の激怒と西郷註175-7

明治天皇は西国(とくに鹿児島)の不平士族にくすぶる廃藩への不満を解消するため、明治5(1872)年5月から8月にかけて西国を巡幸し、6月下旬に鹿児島を訪れた。この時、西郷は天皇に随行していたが、久光に顔を合わせることはなく、そのことが久光の怒りを増幅させることになる。

島津久光は政府が進める近代化政策を批判する14項目にわたる建言書を提出するとともに、西郷と大久保を政府から追放するよう要求した。建言書は封建制への復帰を志向するもので、政府は黙殺したが、久光は守旧派士族たちの不平・不満を代弁する存在になっていく。

西郷は同年11月、久光を慰撫するために鹿児島に戻るが、久光は6月の天皇行幸時に西郷が面会に来なかったことを厳しく追及した。西郷は謝罪状を書いて詫びたが、久光の怒りを鎮めることはできず滞在は長引いた。

中央政府は西郷の帰京と久光の上京を促すため、明治6(1873)年3月に勝海舟を勅使として派遣し、4月にまず西郷が帰京し、続いて久光が建言書の採用を求め、古武士然とした(結髪帯刀の)数百名を引き連れて上京した。久光の上京に全国の不平士族の期待が集まり、上京してくる士族が少なくなかった。

西郷は、一方で久光の建言に批判的な考えを持ちながら、他方で藩主としての久光に反旗をひるがえすことはできなかった。{ 幕末維新期の日本の実態は、… 天皇と領主(藩)を並存的な関係としてとらえる藩も個人も少なくはなかった。… 西郷もそのような見解の持ち主であった。}(家近「西郷隆盛」,P393-P394)

西郷は大久保らの進める近代化政策に合意する一方、久光に代表される不平士族にも理解を示すというジレンマに悩んでいたのではないだろうか。

(7) 太政官制の改革(潤飾)註175-8

上述のように独自に改革を進める諸省は、功を競って予算を要求したが、大蔵省との間で対立が生じた。太政官制において、こうした対立を調整する役割は太政大臣や参議のいる正院が担うべきであるが、岩倉、大久保、木戸が不在の正院の調整能力は著しく低下しており、大蔵大輔の井上馨とその部下の渋沢栄一が対立の矢面に立たされた。

1873(明治6)年4月19日、留守政府は新規の改正はしない、という岩倉使節団との約定を破って、司法卿の江藤新平(佐賀)、文部卿の大木喬任(佐賀)、左院議長の後藤正二郎(土佐)を、新たな参議に任命した上で、5月2日に行われた「潤飾(じゅんしょく)」と呼ばれる改革では、正院に立法権を始めとする広範な権限(財政・条約・兵制・警察・裁判所に関する権限)を与えるとともに、新たに「内閣」を置き、参議を内閣議官として事務全般の決定権を与えた。

これにより大蔵省の権限は大幅に削減され、井上馨と渋沢栄一は、追い詰められて5月5日、辞表を提出した。井上は1年後に政界に復帰するが、渋沢は民間の事業に取り組むことになる。

この改革について、三谷博氏は「佐賀出身者の人事クーデタ」と呼ぶが、勝田政治氏は「藩閥間対立による肥前・土佐藩出身者などの登用というよりも、各省卿を参議にすることによって正院を強化する意図からなされたもの」としている。

改革によって大蔵省と諸省間の混乱状態は解消できたのだろうか。勝田政治氏は複数の史料を根拠に「参議の統一性が保持され、政府内の混乱状態が解消されたとは言い難い」と言う。

1.7.5項の主要参考文献

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 宮地正人「幕末維新変革史(下)」、岩波現代文庫、2018年11月16日

- 家近良樹「西郷隆盛」、ミネルヴァ書房、2017年8月10日

- 勝田政治「大政事家 大久保利通」、角川文庫、2015年3月25日(原本は2003年)

1.7.5項の註釈

註175-1 留守政府

家近「西郷隆盛」,P378 三谷「維新史再考」,P366 井上「幕末・維新」,P195

註175-2 地租改正

三谷「同上」,P356-P357 井上「同上」,P222-P223 勝田「大政事家 大久保利通」,P151-P152

{ 江戸時代にも土地売買は認められ、土地価格も成立していた。ただし、土地所有は村共同体に帰属することが多かった。… 江戸時代、田畑と入り会いの山野海浜はセットで、草や灌木、海草が重要な肥料であった。田畑の10倍から12倍の無高(無年貢)の林野が入会地として開放されていたと言われている。… こういう土地所有や用益の共同性を備えた仕組みによって、江戸後期の農業は成熟し、近代化しつつあった。

ところが、農業における共同性に無理解で、ひたすら全国「均一の法則」を主張する大蔵省官僚は、これらの定着した村の慣行を固陋として切り捨てる。… 近代農業史研究者の丹羽邦男は、官による村落の共同性切り捨ては、日本農業を遅滞させ、その近代化を大きく阻害したと指摘している。}(井上「同上」,P222-P223)

註175-3 学制制定

三谷「同上」,P348-P349 井上「同上」,P198 勝田「同上」,P151

註175-4 徴兵制

三谷「同上」,P350-P351、P365-P366 井上「同上」,P196-P198 勝田「同上」,P151 伊藤之雄「山県有朋」,P96-P105

{ 激しい反発をよんだのは血税と的確に批判された徴兵であった。実際に当時の日本に欧米の侵略の危機があっただろうか。1年半も政府の要人がこぞって米欧を回覧する当時、国際的な戦争が迫る危機は情勢としてまったくなかったのである。}(井上「同上」,P238)

{ 鹿児島出身の近衛兵が山県の進める兵制改革に反対し、… 山県の排斥運動を起こした。こうした騒動が発生したそもそもの要因は、薩摩藩の出身ではない長州藩出の山県が、フランス式の階級制を軍隊に導入しようとしたことにあった。つまり、山県は、将校と下士・兵卒間に階級差と給与差をつけることで近代的なピラミッド型の軍隊組織に改めようとした。これに薩摩藩出身の近衛兵が猛反発した。}(家近「同上」,P389)

註175-5 司法制度改革

三谷「同上」,P364 勝田「同上」,P152

註175-6 文明開化

三谷「同上」,P352-P355,P390-P391 井上「同上」,P198-P199 宮地「幕末維新変革史(下)」,P344-P348 勝田「近代国家の形成」/講座#4,P5 今西一「文明開化政策の展開」/講座#4,P36-P39

{ 一般の民衆にとって「ざんぎり」頭になることは、穢多(エタ)や非人の身分に転落することを意味した。そこで、各府県では「断髪しないのは陋習に固執し文明化に逆らうだけでなく、衛生や安全面でも好ましくない」などと宣伝し、さらに天皇自らが断髪することにより、民衆を先導した。)(今西「同上」,P42-P45<要約>)

註175-7 久光の激怒と西郷

家近「同上」,P389-P402 勝田「征韓論政変と大久保政権」/講座#4,P68-P69 宮地「同上」,P350-P351

{ (久光の建言書には)近代化政策を強行するような政府では、「万古不易之皇統」は「共和政治之悪弊」に陥り、欧米諸国の「属国」となるであろうと述べられている。}(勝田「征韓論政変と大久保政権」/講座#4,P68)

註175-8 佐賀閥の政治改革

三谷「同上」,P366-P368 勝田「征韓論政変と大久保政権」/講座#4,P64-P66 勝田「大政事家 大久保利通」,P150-P156 井上「同上」,P199 宮地「同上」,P359-P360

{ これを権力的観点から見ると、肥前・土佐の政治家は卿から参議に昇任した上で、各省を従属的な地位に置き、とくに大蔵省の権限を大幅に削ったことになる。これらは岩倉使節団の出発前に取り決めた約定に違反するものであった。また、…薩長の参議は内閣に2人だけとなった。}(三谷「同上」,P366-P367)

{ この改革は参議大隈重信の諮問に応じて大蔵省三等出仕の渋沢栄一が井上大蔵大輔の賛同を得て立案したものである。渋沢の意図は予算問題で各省と対立した経験から、正院の権限を強化して各省の過大な予算要求を封じ込めることであった。しかし、改革案を審議できるのは参議であり、江藤、大木ら新参議は逆に大蔵省権限の削減を意図し、正院の専掌事務21項目中大蔵省権限に抵触するものは9項目にも及んでいるように、大蔵省権限の縮小が実現したものであった。井上と渋沢は自らの意図とは大きく齟齬する改革である、と抗議し辞職している。}(勝田「同上」/講座#4,P66)