1.7.4 岩倉使節団

岩倉使節団は、1871年12月から73年9月(いずれも陽暦)まで、およそ1年9か月にわたって欧米12カ国を訪問した。出発時、使節団員46名のうち、最年長の岩倉具視は47歳、大久保利通は42歳だが、それ以外の使節団員は20~30代という若さだった(いずれも出発時の数え年)。この若さが異文化を貪欲にかつ柔軟に吸収することができた理由のひとつであろう。

注)この項の日付は主として陽暦を使用するが、一部陰暦も使用する。どちらを使用しているかは、日付の表示方法により、判別できるようにしている。(この記法は本レポート全体で共通である)

表記例) 陽暦→ 1872(明治5)年7月4日 陰暦→ 明治5(1872)年5月29日

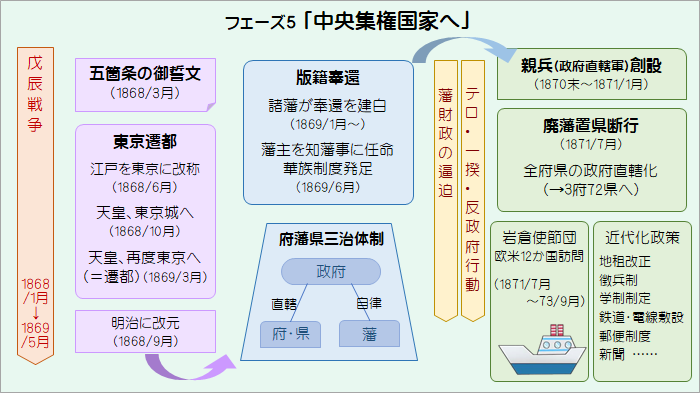

図表1.24(再掲) フェーズ5「中央集権国家へ」

(1) 使節団の目的、日程等註174-1

岩倉使節団派遣の目的は、1872年7月4日(陰暦 明治5年5月29日)に日米修好通商条約などの安政5か国条約が改正期日を迎えるにあたり、不平等条約を改正する条件としての文明国化に向けて、欧米諸国の調査・研究及び友好親善にあった。

当初計画では、欧米14か国を10か月半で訪問する予定だったが、結果は12か国、1年10か月と期間は2倍以上に延びることになった。明治4(1871)年11月12日(陽暦 1871年12月23日)横浜港を出航し、1873(明治6)年9月13日(1872年に陽暦に移行)に横浜港に帰還している。

使節団は、岩倉具視を正使、木戸孝允、大久保利通、山口尚芳、伊藤博文を副使とする使節46人のほか、留学生43人(うち5人が女性で津田梅子がいた)、隋員18名の合計107名だった。

(2) 条約改正交渉の失敗註174-2

1872年1月15日、一行はサンフランシスコに到着、2週間ほど滞在した後、3年前に開通したばかりの大陸横断鉄道に乗って2月29日にワシントンに到着し、大統領グラントと謁見した。

条約改正交渉を始めると、アメリカ側は「改正交渉を米日間で行うならば日本政府の全権委任状を提示せよ」という。日本側は予備交渉のつもりだったが、ここで本交渉ができるならば、と大久保と伊藤が委任状をとりに日本に戻ることになった。

日本に戻って委任状を用意し、アメリカに戻る直前の1872年5月6日、伊藤は駐日英国代理公使アダムスを訪問し米国で条約交渉を行うことを告げた。日米間で条約交渉が進められることに怒ったアダムスは、同じ思いをもつドイツ公使ブラントともに米国経由で帰国、ブラントは6月26日にワシントンで岩倉に面会し、こう忠告する。「現行の条約に規定されている最恵国条項により、米国が獲得するすべてのものはドイツも獲得できる、一方、日本が米国から得る譲歩をドイツが日本に与えることはないだろう」。日本代表たちは最恵国条項のことをほとんど知らなかったのである。

こうした岩倉使節団の外交経験は、日本の外交力の強化に寄与した、とされる。{ 「日本の気概を示し、条約の現状を日本が不当としていることをイギリスに思い知らせる仕事を果たした」(ニッシュ・イアン2003年)※1。岩倉使節団をはさんで、日本の外交姿勢は大きく変化した。第1に列強側の要求に妥協しない姿勢が明確になり、第2に在外外交組織を強化し、本国政府との直接交渉を進めるようになった。}(小風秀雅「帝国と明治維新」/講座#12、P162)

※1 Ian Hill Nish、1926/6/3/-2022/7/31 イギリスの歴史学者、専門は日本外交史。(Wikipedia)

(3) 使節団の見た欧米諸国註174-3

ここでは、岩倉使節団の公式報告書「特命全権大使米欧回覧実記」に記述された主要国の政治・経済・文化などに関する印象をごく簡単に整理してみる。(国名の右の日付は滞在期間)

アメリカ(1872/1/15~8/6)

アメリカは最初の訪問国で、前述の条約交渉失敗もあって7か月近く滞在しているが、君主のいない共和制という政体には違和感を持ったようだ。アメリカは「自主自治の精神に逞しき人たちが集まって建国したのだから人民の国であり、「3尺の童(わらべ)もまた君主を奉ずるを恥」じている、という。議会制度に対しても、上院と下院があるが、議員は「最上の俊才」ばかりでない。また、多数決ではすぐれた見識が選択されるとは限らず、上策よりも下策に決まることが多い。

一方、アメリカの広大な国土がわずか1世紀ほどで開拓されたのは、普通教育が普及しているためではないか、しかも州がそれぞれ独自の教育システムを持ち「人民の意に任せ、人々自ら奮発せしむる」ところにその強さを見ている。

イギリス(1872/8/17~12/16)

イギリスの議院は貴族中心の上院と選挙で選ばれる下院とがある。議員のなかで「有力の人物」はわずかしかおらず、選挙のときだけ雷同する人たちも多いが、立憲君主制はアメリカの共和制と較べると「立法行法の両権を平衡せる妙」があるという。公党から推され皇帝が任命する宰相が各省長官を束ね、議会にも出席して弁証の責を果たす。当時の皇帝はヴィクトリア女王で人望甚だ深く、数少ない仁君であった。

産業革命発祥地であるイギリスの視察の中心は何といっても工場で、イギリス各地で53カ所もの工場を見学している。そしてこうした繁栄が始まってわずか40年ほどでこの状態になった、だとすれば、日本も努力次第でやがてそれに並ぶことはできるだろう、という。

商業について「…実記」では、「太平の戦争」と呼び資本主義的な競争原理をさすが、その競争に勝利するには人々の協力によるエネルギーが最も重要で、人民の自主の精神こそがその基礎だ、という。

フランス(1872/12/16~1873/2/18)

使節一行がパリに入ったのは、普仏戦争(1870-71年1月)でフランスがやぶれてナポレオン3世が失脚し、パリ・コミューンが鎮圧されてティエールを大統領とする共和政権が成立してまもない頃であった。そのためか、フランスに関する記述は少ないようにみえる。

ドイツ(1873/3/9~3/28)

岩倉使節団が訪れるおよそ2年前、普仏戦争で勝利したプロイセンはドイツの統一を成し遂げ、1871年1月18日、これ見よがしにヴェルサイユ宮殿でヴィルヘルム1世のドイツ皇帝への戴冠式を挙行している。

使節団は1873年3月11日、ヴィルヘルム1世に謁見し、15日には宰相ビスマルクの招宴に臨んだ。ビスマルクは「今の万国公法は、小国がそれを守ろうとしても、大国はそれが不利になると兵威をもって無視する」と述べ、「国権自主を重んじるドイツ」との親睦を深めるべし、と迫った。これを「…実記」は、「甚だ意味あるもの、玩味すべき言」と記述している。

ロシア(1873/3/30~4/14)

ドイツから当時のロシアの首都サンクトペテルブルクに入った使節団は皇帝アレクサンドル2世と謁見した。ロシアはクリミア戦争で英仏に敗れ、農奴解放など、西欧諸国に比べて遅れていた近代化政策を推進しているところであった。帝政専制下で議会もなく、人民は文盲椎魯(愚かでにぶい)という現状を知って驚いている。

ベルギー・オランダ・デンマーク・スイス(1873/2/17-24,2/24-3/7,4/18-23,6/19-7/15)

面積も人口も日本よりはるかに小さいこれらの国々がヨーロッパの大国の中にあって、自主・中立を保持するだけでなく、ベルギーやオランダは世界の貿易に影響力を持っていることについて、「…実記」は賞賛し、それは人民が「勉励和協」しているからだ、という。

当時、小国に過ぎなかった日本が目指すべき方向としてこれら小国が選択肢の一つに加えられようとした可能性もあるが、いつのまにか選択肢から外され、日本は大国を目指す道を進んでいくことになった。小国のモデルは、自由民権運動の指導者中江兆民の発想に受け継がれている。

(4) 東洋と西洋のちがい註174-4

岩倉使節団の公式報告書「特命全権大使米欧回覧実記」は、東洋と西洋を様々な角度から比較している。

欲望を巡る東西比較

西洋人は、情欲の念さかんで宗教に熱中し、自ら制御する力は乏しく、欲深き人種である、対する東洋人は、情欲の念薄く、性情を矯揉(きょうじゅう)するに強く、欲少なき人種である。このことが、西洋が「保護の政治」であるのに東洋は「道徳の政治」であることにつながる。

社会の性格の違い

西洋の社会は利害関係で結びついている「利益社会」であり、東洋は道徳をもとにした義や仁を重視する「共同社会」である。この違いが考え方の違いになる。西洋人は、合理的・体系的に実現法を考察するが、東洋人は原理的なことや規範・方法には弱く、結局、運を天に任せるに等しくなる。

日本が取るべき道

日本は昔から発明には乏しかったが、朝鮮や中国から様々なことを学び、そこに日本の伝統を踏まえた独自の創造性を付加してきた。言い換えると模擬と知識の摂取のなかに日本らしい創造がある、とみている。

(5) 岩倉使節団の成果註174-5

アメリカで発覚した最恵国待遇の無知や無駄に終った全権委任状取得の問題など、失敗もあったが、欧米諸国首脳と会談できたことや、欧米の文化を肌で感じることができたのは大きな成果であろう。

イギリスの歴史学者イアン・ニッシュは、「岩倉使節団は外交上の下稽古としての側面をもっており、日本の気概を示し、条約の現状を日本が不当としていることをイギリスに知らせる仕事を果たした」と評価している(ニッシュ・イアン2003年)。

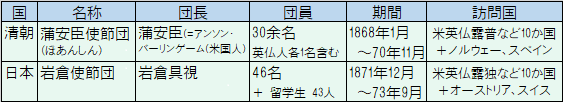

コラム 清朝の蒲安臣使節団

岩倉使節団の2年ほど前、中国清朝は蒲安臣(ほあんしん)使節団を欧米に派遣した。団長はアメリカ合衆国の駐中国公使だったアメリカ人で首脳陣には他に英人・仏人もいた。訪問期間は岩倉使節団よりやや長く、訪問国はほぼ同じだったが、訪問目的及びその成果がどのように活用されたかは不明である。

図表1.27 蒲安臣使節団と岩倉使節団

この頃の清朝は、第2次アヘン戦争(1856-60年)に敗北した後、外務省に相当する総理衙門(そうりがもん)の設置(1861年)、外国語教育を行う同文館の設置(1862年)などを行い、西洋の技術や文明を導入しようとしていたが、清朝の高級官僚は、「国を立てる道は礼儀を尊ぶことであって権謀を学ぶことではない。最も大切なのは人心であって技芸ではない」などと主張し、西洋文明の導入に強い拒絶を示した。

総理衙門は1867年1月の上奏文で次のように述べている。

{ 西洋人にならうのを恥とするのは完全に間違った議論です。そもそも天下の恥のうち、人に劣るのが最大の恥です。 … 日本のような小国すら発憤して頭角を現そうとしているのに、中国だけが因循積習にとらわれて奮起しようとしないならば、それこそが最大の恥なのです。}(吉澤誠一「清朝と近代世界」,P100-P101)

このように中華思想や儒教思想にかたまった守旧派が政治権力を維持し、西洋流の政治・経済・社会・教育の導入を拒否する風潮はその後も続き、その間に西洋化を進めた日本との差が開いていった。

(参考文献: 田中彰「明治維新と西洋文明」,P166-P170、吉澤誠一郎「清朝と近代世界」,P96-P103)

1.7.4項の主要参考文献

- 田中彰「明治維新と西洋文明」、岩波新書、2003年11月20日

- 明治維新史学会「講座 明治維新 第4巻」(講座#4)、有志舎、2012年3月20日

- 明治維新史学会「講座 明治維新 第12巻」(講座#12)、有志舎、2018年8月30日

- 宮地正人「幕末維新変革史(下)」、岩波現代文庫、2018年11月16日

- 伊藤之雄「伊藤博文」、講談社学術文庫、2015年3月10日

- 井上寿一編「日本の外交 第1巻」、岩波書店、2013年2月20日

1.7.4項の註釈

註174-1 使節団の目的、日程等

田中「明治維新と西洋文明」,P4-P7,P205-P209 勝田政治「近代国家の形成」/講座#4,P5 伊藤「伊藤博文」,P111-P115

{ 条約改正問題の外交交渉のために使節団を欧米に派遣することは、参議で条約改定御用掛でもある大隈重信の建議によって1871年8月20日の閣議に登場した。大隈は自ら使節となることを希望したが、9月初めには外務卿岩倉具視が使節に内定し、10月8日に岩倉を特命全権大使とする使節団となった。}(勝田「征韓論政変と大久保政権」/講座#4,P56)

{ 解決が急がれたのが不平等条約の改正問題であった。というのは、…日本は慢性的な貿易の入超(大幅な赤字)に悩まされていたからである。… 幕府が安政期に欧米諸国との間で結んだ条約で、改正を求める発議ができるとされた期限が間近(明治5年7月)に迫っていた。そこで、とりあえず条約改正交渉の延期を欧米諸国に申し入れる(あわせて将来の条約改正に向けての下交渉も行う)ための使節団が…派遣されることになる。}(家近良樹「西郷隆盛」,P377)

註174-2 条約改正交渉の失敗

宮地「幕末維新史(下)」,P334-P337 伊藤「同上」,P115-P117

{ … 全権委任状は所持していた。ただ、協議し、せいぜい協議内容に署名する全権しかなく、新条約に署名する全権ではなかったので、これを得るために大久保・伊藤が帰国した。}(井上寿一編「日本の外交 第1巻」,P23)

註174-3 使節団の見た欧米諸国

以下、参考文献はすべて、田中「明治維新と西洋文明」

- ・アメリカ P48-P49,P74-P75

- ・イギリス P49-P52,P86-P89,P98-P99

- ・フランス P61-P63

- ・ドイツ P65-P66

- ・ロシア P54

- ・ベルギー,オランダ、他 P55-P59、P68-P72

註174-4 東洋と西洋のちがい

田中「同上」,P188-P196

註174-5 岩倉使節団の成果

小風英雅「帝国と明治維新」/講座#12,P162