1.7.3 廃藩置県

版籍奉還で藩の領地などは中央政府に所属することになったが、藩の政治は従来とほとんど変わりはなかった。一方、新政府の経済的・軍事的基盤は弱く、戊辰戦争の勝利側への論功行賞は不十分で不平士族による反乱や百姓一揆なども起こった。次のステップである藩の廃止については士族の解体につながるものでもあるため、漸次進める方針だったが、いくつかの藩から廃藩の建白があるなかで、ある藩士の建議がきっかけになって、西郷、大久保、木戸は廃藩に踏み切った。

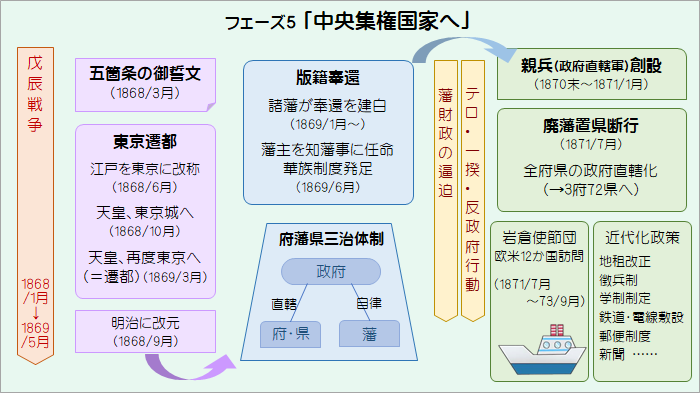

図表1.24(再掲) フェーズ5「中央集権国家へ」

(1) 反政府行動の高まり

明治2(1869)年5月、箱館で榎本武揚が降伏して戊辰戦争は終了したが、勝った新政府やそれを支えた藩の財政は厳しく、戦功をあげた軍隊を十分に処遇することができないどころか、邪魔者扱いされるような状態すら起きた。また、尊王攘夷の草莽の志士として戦ってきた人々は新政府が開国政策を推進したことに強い不満をもった。さらに、財政破綻した藩ではそのしわ寄せが農民にいき、上述のような不満を持った武士と結びついた農民一揆も発生した。

長州藩脱退騒動註173-1

こうした反乱のうち、最初で最大のものが、明治2(1869)年末から、翌年初めにかけて起きた長州藩脱退騒動と呼ばれる事件である。

長州藩は奇兵隊をはじめとする諸隊を結成し、戊辰戦争を戦い抜いたが、戦争が終わるとこれらの軍隊を維持するのは大きな負担になり、多数の兵士を解雇せざるを得なくなった。明治2(1869)年11月に諸隊改編令が出ると、隊員の半分にあたる1200余人※1が本営の山口を脱走して反乱を起こした。翌年2月、木戸孝允は武力弾圧に乗り出し、反乱は4月に鎮圧された。

※1 井上勝生氏は、脱走者数1800名余、処罰者221名、うち死罪は93名、という。

薩摩のクーデター騒ぎ註173-2

明治3(1870)年7月、薩摩藩士横山正太郎が新政府の倫理・姿勢を激しく批判した上で集議院の前で諌死する事件があり、同年9月、薩摩藩は皇居守衛についていた薩摩藩兵の交代兵力の上京を拒否した。こうした行動により、薩摩藩がクーデターを起こすのではないかとのデマが一時広まった。

テロや農民一揆註173-3

この頃、政府要人に向けたテロや農民一揆が頻発した。農民一揆の中には尊王攘夷派などの不平士族が結びついているものもある。

・明治2(1869)年1月、新政府の参与だった横井小楠が暗殺され、同年9月には長州出身で兵部省大輔の大村益次郎、明治4(1871)年1月には同じく長州出身で参議の広沢真臣が暗殺された。

・明治3(1870)年7月、越後の栃尾で5000人が庄屋公選などを求めて蜂起、同年11月日田県(現大分県など)で6-7000人が県庁などを打ちこわし、11月信濃松代藩で2万人がニセ金をめぐって蜂起、12月には伊那県で年貢半減を求めた一揆、翌年2月に福島県で年貢減免を求める一揆が発生。

(2) 府藩県三治体制の確立註173-4

明治3(1870)年11月末、こうした不穏な情勢のなか、薩長の協力を得て新政府の中央集権化を推進する方針が決定され、岩倉具視が勅使として薩長に赴くことになった。

薩摩・長州・土佐訪問

明治3(1870)年12月18日、岩倉・大久保・山県らは鹿児島に到着し、久光に協力を求める勅書を授けた。久光ははじめ、風邪を理由に会談を引き延ばしたが、24日になって西郷を代わりに上京させ、自分も来春には上京すると回答した。ここで西郷から、藩兵を親兵として差し出すがその費用は新政府側で負担して欲しい、との提案がなされ、岩倉一行はこれを受け入れた。

勅使一行は12月28日に西郷も同行して鹿児島をたち、翌明治4(1871)年1月7日山口に着いた。早速毛利敬親に勅書を授けて協力を要請し、敬親も受諾するが病気により上京の猶予を願い出た。

大久保、西郷、木戸はこの後、1月17日に高知を訪れ、土佐藩の板垣退助、福岡孝弟と会って3藩連携による親兵創設について土佐藩の協力を求めた。20日、土佐藩知事山内豊範はこれを了承し、3藩提携による親兵すなわち政府直轄軍の創立が決定した。

親兵(政府直轄軍)創設

明治4(1871)年2月10日、新政府として親兵創設が正式に決定され、薩長土3藩に親兵供出の命令が下された。4月中旬から親兵が東京に到着しはじめ、6月末にはおよそ8000人が集結した。歩兵・砲兵・騎兵から構成された部隊である。

続いて4月には、東西の要地(東は石巻<本営>・福島・盛岡、西は小倉<本営>・博多・日田)に鎮台(駐屯地)が設置された。この軍事力は廃藩実施後の反乱の動きを抑制することに効果を発揮する。

こうした親兵を維持する財政基盤を確保するためにも廃藩置県は必要だった。

(3) 諸藩の建白註173-5

薩長両藩による政府強化策が進められていたころ、いくつかの藩から廃藩などの建白があった。

・徳島藩は、明治4(1871)年1月、各藩をその広さに応じて2~5県に分割し、知藩事を知州事として国制に参加させ、軍事権は中央に一元化する、という廃藩置県の方式を建白した。

・同じころ、鳥取藩は政府による軍事権の一元化や知藩事家禄の政府管理、藩の廃止と小藩の統合、知藩事の東京在住などを建白。

・熊本藩の知藩事細川護久は、同年3月、官制の簡素化と人材登用の必要性を訴え、自らが知藩事を辞職すると申し出た。

・名古屋藩の知藩事徳川慶勝は、同年4月、学校制度の統一、人材登用、軍事権統一、州制度の導入、華族家禄の平均化などを建白した。直接的な廃藩論ではないが、藩体制の改革を要求するものである。

この明治4(1871)年4月時点で、新政府の岩倉、大久保、木戸らは、府藩県三治体制を改革することにより中央集権体制を確立させることが基本方針であり、上記4藩の建白は受理されなかった。

一方、上記と併行して、土佐藩を中心とする6藩(土佐、熊本、徳島、彦根、福井、米沢)が連携する動きがあらわれた。6藩のうち4藩(土彦福米)は、土佐藩が先行した士族解体につながる禄券法※2を採用した藩であり、残りの熊本、徳島は上述のように廃藩につながる建白を行っている。

6藩は協議を進め、5月以降、議院(諸藩会議)の開設を求めて、三条実美や大久保、西郷へ働きかけていく。

※2 禄券法 家禄を削減した上で、それに応じた禄券を与えてその売買を認め、藩が家禄削減によって得た財源で漸進的に禄券を買い上げて償却する方法。家禄の家産化(私有財産化)によって、士族卒の保護を図ろうとする意図は認められるが、禄券の売却を通して士族卒は解体を余儀なくされることになる。後の秩禄処分の原型。(勝田「廃藩置県」、P121-P122)

(4) 混迷する政府改革註173-6

大久保は政府の体制強化のため、左右大臣(三条・岩倉)のもとに、財政・軍事・民政・司法の各省長官が従来の参議の立場で参画する、という行政に重点を置く改革案を作り、明治4(1871)年5月初め、木戸が不在のまま政府の内定を得ていた。

親兵派遣のため山口に帰っていた木戸は5月末に帰京すると、各省の権力が強くなりすぎて、それを統括することが困難になる、という理由でこの案に反対する。大久保が行政権を強化しようとしたのに対し、木戸は立法権を重視したのである。

西郷が調停に乗り出し、6月末に木戸と西郷を参議に任命することになったが、木戸はあくまでも立法権拡充のための政体改革にこだわり、7月5日、「制度取調会議」を立ち上げた。しかし、審議は進まず、政府は混迷状態に陥った。

(5) 廃藩置県の断行註173-7

長州藩士の建議

新政府は、藩を廃止するのではなく、府藩県三治体制によって漸次的に中央集権化を図ろうとしてきた。上述の大久保と木戸の改革論争のさなかにあってもその方針は変わっていない。

しかし、明治4(1871)年7月初めに長州藩士野村靖と鳥尾小弥太が、山県有朋に「廃藩を実施すべき」という意見をぶつけたことがきっかけになった。野村と鳥尾がなぜ、こうした行動をとったのかは不明だが、{ 彼らの行動は政治の停滞によって引き起こされたものであると考えられる。}(勝田「廃藩置県」,P171)

山県は同意し、野村・鳥尾には井上馨を通して参議の木戸の同意を得るよう指示、7月6日、木戸はただちに同意した。

西郷隆盛の同意

同じ7月6日、山県はもう一人の参議である西郷を訪ねた。武士が職を失うことになる廃藩に西郷は異を唱えるだろうと山県は予想したが、西郷はあっさり「木戸さんが賛成ならば宜しうござんしょう」と即答したという。山県は驚いて「これは血が出る覚悟をせねばなるまい」と確認すると西郷は「左様で御座りますな」と言ったのみだった。西郷が廃藩に同意した理由としては、次のようなことが考えられる。

・名古屋、徳島、鳥取といった有力藩から廃藩の提議が出され、長州も廃藩に固まる中で、薩摩だけがその流れに遅れをとることはできない。

・版籍奉還により、封建的体制の廃絶は時代の流れになっていた。

・厖大な数の鹿児島士族を薩摩藩だけで救済するのは困難だった。

西郷はただちに大久保を訪ねて、廃藩の話を伝えた。大久保は7月12日の日記に「今日のままにして瓦解せんよりは大英断に出て瓦解した方がよい」と判断し同意した、と書いている。

断行

7月9日夕方、木戸邸で薩長両藩の秘密会議が開かれ、廃藩の実行と必要により武力行使も辞さないことが確認された。10日には廃藩の発令日が14日と決まり、12日、三条と岩倉に廃藩断行が告げられ、天皇の裁可を得ることが決まった。

14日、在京の知藩事56人が皇居に呼び出され、廃藩置県が伝えられた。そのセレモニーに先立ち、薩長土肥4藩の藩知事には版籍奉還を建議したことが、続いて、名古屋、熊本、鳥取、徳島の4藩知事には廃藩などを建議したことが、それぞれ天皇から褒め称えられた。

{ 府藩県三治体制による中央集権化の途を断念した時点で藩に依拠する公論体制は脱ぎ捨てられ、権力のさらなる集中がはかられることになった。14日のセレモニーで名古屋・熊本・鳥取・徳島藩知事を個別に呼び出し、その行為をほめた勅語を与えたのは、こうした変貌を隠そうとする演出だった。}(勝田「廃藩置県」,P177)

(6) 廃藩置県がもたらしたもの註173-8

なぜ反乱は起きなかったのか

廃藩置県により藩主は知藩事の地位を失ったものの、すでに版籍奉還の時点で華族の地位と所定の家禄が保証されていた上に、藩の借金からは解放された。藩士については藩主との君臣関係は絶たれたが、家禄は政府が引き継いだので収入は保障されていた。しかし、政府にとってその負担は大きく、まもなく秩禄処分という形で打ち切られることにより、士族たちの反乱につながっていく。

なお、(2)で述べた親兵(政府直轄軍)の配備も反乱の予防に効果を発揮したものとみられる。

デマによる一揆

廃藩置県後の半年ほどの間に西日本では旧藩主の引き留めや再任を要求する一揆が16件確認されている。一揆の原因はデマで、中央政府には「異人」(西洋人)がいて、彼らは女性の血を飲み、牛肉を食べ、猿のような着物を着ている。政府は人や牛を外国に渡そうとしている、といったデマが飛び交い、旧藩主が戻って中央政府の異人から守って欲しい、というものである。

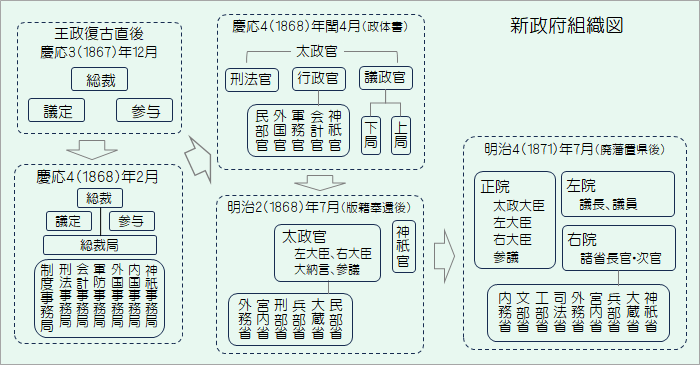

太政官3院制

(4)で述べた木戸の「制度取調会議」は廃藩置県実施後に再開され、7月29日に太政官3院制と呼ばれる新たな官制が発表された。木戸が主張した立法府は左院、大久保の行政の強化は右院という形で実現されたが、これらはともにまもなく廃止されることになる。参議は西郷、木戸、板垣、大隈の4名となり、以降、薩長土肥による藩閥官僚制度が定着していく。

図表1.25(再掲) 新政府組織図

出典)コトバンク「太政官制」など

府県の統廃合

廃藩により261の藩は名称も含めてそのまま県になり、それまでの府県とあわせて3府302県となった。大蔵省では府県の統廃合を検討し、3カ月後の明治4(1871)年10月末には3府72県に集約された。

戸籍制度と身分制度の解体

新政府は国民を一元的に掌握するために戸籍制度を敷いた。そのために、従来あった様々な身分的社会集団を解体した。穢多(えた)・非人(ひにん)の廃止、盲人の営業特権、行商身分集団だった香具師、僧侶の特権等の廃止などが行われた。これらは戸籍制度の適用(=租税強化)のために行われたのであって、人道的意味での身分差別がなくなったわけではない。

債権債務処理

諸藩が抱えていた債権や債務については次のように処理された。

・外国に負っていた債務279万余円を切り下げることはできず、新政府は額面金額通り引き継いだ。

・国内の金融業者などへの債務については、天保期以前のものや個人名義のものは償還しないなどの削減を行った。その結果、大阪の豪商たちの多くが破産していった。

・名目金(みょうもくきん)と呼ばれる資産運用方法があり、豪商などがその貸付金を提供していたが、政府はこれを廃止したため、出資者は大損した。

・廃藩と共にその藩が発行していた藩札は政府が引き継がざるを得なくなったが、その際の交換レートを低くしたため、一揆などが起きた。

1.7.3項の主要参考文献

- 勝田政治「廃藩置県」、角川文庫、2014年10月25日

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 明治維新史学会「講座 明治維新 第3巻」(講座#3)、有志舎、2011年11月10日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 宮地正人「幕末維新変革史(下)」,岩波現代文庫,2018年11月16日

- 家近良樹「西郷隆盛」、ミネルヴァ書房、2017年8月10日

1.7.3項の註釈

註173-1 長州藩脱退騒動

勝田「廃藩置県」,P123-P125 井上「幕末・維新」,P187-P188 三谷「維新史再考」,P335

註173-2 薩摩のクーデター騒ぎ

勝田「同上」,P125-P127 宮地「幕末維新変革史(下)」,P312

註173-3 テロや農民一揆

井上「同上」,P188-P189 勝田「同上」,P154-P155 宮地「同上」,P311-P313

註173-4 3藩提携と親兵創設

勝田「同上」,P129-P131・P142-P151 井上「同上」,P187 三谷「同上」,P338-P339 宮地「同上」,P313-P314

親兵創設については次のような見方もある。

{ 御親兵と称されたが、東京を守るためというより、地方の軍事力を藩組織から引き離すのが目的だったと解する方が自然であろう。藩軍事力を解体するのは難しいが、そのまま東京に引き抜いて親兵とすれば抵抗は少ない。}(三谷「維新史再考」,P338)

註173-5 諸藩の建白

勝田「同上」,P134-P141 松尾正人「版籍奉還と廃藩置県」/講座#3,P265-P270 井上「同上」,P187

{「議院」について、6藩の中心であった板垣は次のように主張している。「天下公論」に帰するためには、各藩の大参事による議事を起こさなければならない。そしてこの議事が起これば、薩摩藩のような藩も「私論」を主張することができなくなる … このように「議院」の開設は、諸藩の国政参加要求であると同時に、薩摩藩の勢力を抑制する意図も含まれていたのである。}(勝田「同上」,P139)

註173-6 混迷する政府改革

勝田「同上」,P160-P165 井上「同上」,P189 松尾正人「同上」/講座#3,P270

註173-7 廃藩置県の断行

勝田「同上」,P169-P177 井上「同上」,P189-P190 松尾正人「同上」/講座#3,P270-P272 家近「西郷隆盛」,P364-P367

{ 廃藩置県の詔が発せられた。そこにいう。 ―― 朕曩(さき)に諸藩版籍奉還の議を聴納し、新に知藩事を命じ、各其職を奉ぜしむ、然るに数百年因襲の久き、あるいは其名ありて其実挙らざるものあり、何をもって億兆を保安し万国と対峙するを得んや、朕深く之を慨す、仍(よっ)て今更に藩を廃し県と為す ―― 極めて簡明に、しかも明快に廃藩置県の目的を宣言している。万国対峙の実現に藩の存在が障害となっている。故に藩を廃止して府県制とし、中央政府が万国対峙を実現する、ということなのである。}(宮地「同上」,P315-P316)

註173-8 廃藩置県がもたらしたもの

勝田「同上」,①P186-P190、②P191-P197、③P214-P219、④P222-P226

松尾正人「同上」/講座#3,③P321-P322、⑤P323-P326、⑥P328-P330

井上「同上」,⑤P196

①なぜ反乱は起きなかったのか、②デマによる一揆、③太政官三院制、④府県の統廃合、⑤戸籍制度と身分制度の解体、⑥債権債務処理

{ 事実上の薩摩国主である島津久光は、維新政権の施策にことごとく反発して政府首脳を悩ませてきたが、とりわけ旧臣である大久保利通や西郷隆盛が廃藩を主導したことに不忠者と激怒し、錦江湾に花火を打ち上げさせて鬱憤を晴らしている。}(落合弘樹「秩禄処分」,P90)